- Электробезопасность промышленных предприятий. Защита от дуги

- Электрическая дуга: Причины и следствия

- Способы защиты от дуги

- Установка системы защиты от дуги

- Типовые решения подключения системы защиты от дуги на примере TVOC-2

- Электрическая дуга: свойства. Защита от воздействия электрической дуги

- Причины и места возникновения

- Что же такое электрическая дуга?

- Как проявляет себя дуга в электрооборудовании

- Воздействие электрической дуги

- Дуга в электрических аппаратах

- Факторы поддержания дуги между контактами выключателей

- Гашение дуги увеличением ее сопротивления

- Гашение дуги методом нулевого тока

- Способы деионизация среды между контактами

Электробезопасность промышленных предприятий. Защита от дуги

Дата размещения: 23 ноября 2012

>>Допускается републикация статьи с индексируемой ссылкой — «Источник: ELport.ru»

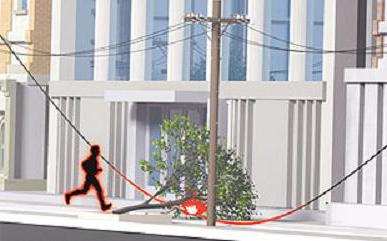

По данным статистики ГУ МЧС России, в нашей стране только за первое полугодие 2012 года на производственных предприятиях был зарегистрирован 1851 пожар, материальный ущерб от которых составил 998 млн. 227 тыс. рублей. Большая часть аварийных ситуаций связана с возгоранием электрооборудования, возникающим вследствие износа, перегрузки или короткого замыкания (КЗ). Но особенно опасны для оборудования и, что ещё более важно, персонала дуговые КЗ, сопровождающиеся электрической дугой (ЭД). Разрушительные последствия их возникновения связаны с тем, что многие распределительные устройства не оснащены быстродействующей защитой от дуговых коротких замыканий.

Электрическая дуга: Причины и следствия

Электрическая дуга представляет собой электрический разряд в виде ярко светящегося плазменного шнура. «Причин возникновения дугового короткого замыкания и, как следствие, ЭД много – это и ошибка персонала при обслуживании установки, и наличие загрязнения в электрическом шкафу, и износ электротехнического оборудования, – объясняет Людмила Павлова, главный энергетик ОАО «Краснодарский завод ЖБИиК». – Сегодня на некоторых предприятиях замена кабельных линий и электрических щитов не проводилась десятилетиями.

В результате многие распределительные устройства устарели или вообще вышли из строя, что привело к участившимся авариям». Поэтому на производствах особое внимание должно уделяться мерам по обеспечению защиты персонала и оборудования от последствий возникновения ЭД.

Электрическая дуга создаёт повышенное давление (до 225 кг/см) и оказывает сильное термическое воздействие (7000-80000С) как на отдельные части оборудования, так и в целом на электроустановку. В результате дуга приводит к выходу из строя электротехнического оборудования, расположенного внутри шкафов управления и распределения, а значит, к внеплановым простоям технологических линий и, как следствие, снижению прибыли предприятия. Ремонт и устранение неисправностей требуют немалых временных и материальных затрат. Однако все вышеперечисленные сложности не идут ни в какое сравнение с травмами, которые может получить обслуживающий персонал при эксплуатации незащищённых установок.

По словам Юрия Резниченко, главного энергетика компании «Русь-строй», однажды он подвергся мощному ультрафиолетовому излучению, которое свойственно дуге, и как итог – на целую неделю был ослеплён. Помимо ослепления, ЭД, возникающая в низковольтных установках, грозит участнику происшествия сильнейшими ожогами.

Чем больше время горения дуги, тем более серьёзные травмы рискует получить человек, подвергшийся её воздействию, и тем более глобальные разрушения грозят электрооборудованию. Именно поэтому необходимо, чтобы ЭД была погашена в кратчайшие сроки. В частности, требования безопасности, изложенные в ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10кВ», определяют, что локализация воздействия дуги при возникновении короткого замыкания внутри КРУ должна быть обеспечена в течение 0,2 с (200 мс).

Способы защиты от дуги

Существуют два способа организации защиты от дуги – пассивный и активный.

В первом случае речь идёт о локализации разрушительного эффекта короткого замыкания в изолированных сегментах за счёт дугостойких ограждений, требования к которым определены п. 2.4.11 ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92). «Роль пассивной защиты от дуги обеспечивает секционирование системы, выполняющееся при помощи установки дугостойких перегородок на пути перехода системы главных сборных шин из одного электрического шкафа в другой.

Таким образом, при возникновении дуги внутри одного устройства она будет локализована в нём механическими элементами, – поясняет Александр Нестеренко, начальник отдела по сборке электрощитов компании «Эксперт-Электрика». – В данном случае дуга гасится либо за счёт её самостоятельной деионизации, либо отключением вводного защитного аппарата. Применение данной меры защиты позволяет значительно снизить риск повреждения целого низковольтного комплектного устройства (НКУ) и сохранить электроснабжение потребителей, питаемых с других секций».

Время, которое требуется для отключения вводного защитного аппарата при пассивном способе, обычно составляет 0,4 сек. Это не соответствует современным требованиям, предъявляемым ко времени гашения электрической дуги. Зафиксировать дугу на самой ранней стадии возникновения и обеспечить мгновенное срабатывание системы позволяют современные устройства активной защиты.

«Принцип их действия основан на обнаружении вспышки в момент возникновения ЭД, затем световое излучение проходит сквозь линзу оптического датчика, передаётся по волоконно-оптическому кабелю и через него поступает на электронный блок, формирующий сигнал на отключение соответствующего аппарата, – рассказывает Сергей Батурлин, менеджер по развитию бизнеса по группе изделий компании АББ, лидера в производстве силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации. – Благодаря высокой скорости реакции активной системе защиты от дуги TVOC-2 требуется около 1 мс для обнаружения КЗ и 25-30 мс для отключения вводного аппарата защиты. Напряжение на электроустановке полностью пропадёт за короткий промежуток времени (менее 35 мс), предотвращая возможные последствия дугового короткого замыкания».

Рис. 1. Время защитного отключения = TVOC-2 + Автоматический выключатель.

Устройство активной защиты от дуги состоит из следующих элементов:

— Модуль контроля дуги. Его задача состоит в том, чтобы максимально быстро сформировать сигнал на отключение электрического питания.

— Волоконно-оптические датчики. Устройства, использующиеся для обнаружения световой вспышки во внутреннем пространстве электрического шкафа.

— Модуль контроля тока. Это вспомогательное устройство применяют, если нельзя избежать попадания на аппаратную часть НКУ прямых солнечных лучей или любых других мощных источников света, которые могут воздействовать на оптические датчики системы. Таким образом, в распределительном устройстве идёт параллельный контроль светового излучения и значений протекающего тока, система защиты от дуги сработает только в случае получения сигнала с двух датчиков (тока и оптического).

«Активная система защиты от дуги может быть адаптирована под особенности отдельного предприятия. В зависимости от размеров распределительных устройств рассчитывается необходимое число датчиков. Исходя из расположения электрических шкафов принимается решение о наличии модулей дополнительного контроля.

Всё это определяется на стадии подготовки электротехнической документации, – рассказывает Елена Зайцева, инженер-проектировщик компании «ЦЭМ». – Процесс проектирования довольно трудоёмкий, отнимает много времени, поэтому лучше использовать системы, состоящие из стандартных компонентов. Например, включить в проект сетей электроснабжения устройство TVOC-2 довольно просто – комплектация конфигурируется на базе готовых заводских элементов, поэтому нет необходимости заполнять опросные листы, отправлять их производителю, ждать ответа. Это значительно экономит время специалистов как при проектировании, так и при последующем заказе оборудования».

Установка системы защиты от дуги

Основной принцип расположения оптических датчиков системы активной защиты – обеспечить контроль за всеми частями НКУ, где может возникнуть дуговое короткое замыкание. Потенциально опасными являются места расположения главных и распределительных сборных шин, а также части НКУ или секции с силовыми автоматическими выключателями. Датчик способен обнаружить электрическую дугу с расстояния 3-х метров, но для повышения уровня защиты оборудования оптические устройства монтируют с интервалами в 1,5 метра, что повышает надёжность системы.

Рис. 2. Примеры размещения оптических датчиков на главных и распределительных сборных шинах и в месте установки силовых автоматических выключателей

Типовые решения подключения системы защиты от дуги на примере TVOC-2

Пример 1

Одним из требований к работе активных систем защиты от дуги является возможность обесточивания только того участка цепи, который подвергся опасности, а не всех потребителей. В системе TVOC-2 это реализовано за счёт независимой работы высокоскоростных IGBT-выходов модуля контроля дуги – сигнал на отключение подаётся разным автоматическим выключателям, в зависимости от того, какой датчик определил наличие светового излучения.

Пример 2

Существует и более простая схема подключения системы активной защиты, но она менее удобна, т.к. в случае аварии питания лишаются все потребители и происходит простой работоспособных технологических линий предприятия. Такую схему можно использовать в электрических шкафах, от которых не зависит работа важных технологических линий предприятия.

Мгновенное срабатывание активных систем защиты от дуги позволяет обеспечить полную безопасность персонала, сохранность оборудования и надёжную и бесперебойную работу электрической сети предприятия.

Но для последующего снижения риска возникновения аварий специалистам важно проводить анализ каждого случая возникновения дугового короткого замыкания, устанавливать причины появления ЭД и делать выводы о работе силовых автоматических выключателей в критической ситуации. «Для этого современные устройства защиты от дуги оснащены системами мониторинга, – поясняет Сергей Батурлин. – К модулю TVOC-2 можно подключать два ЖК-дисплея, один из которых устанавливается на двери НКУ, а второй – непосредственно на самом устройстве. Экраны служат для ввода настроек в систему, модуль контроля дуги ведёт в режиме реального времени журнал регистрации ошибок, сохраняет информацию о срабатывании автоматических выключателей. Наличие двух дисплеев позволяет осуществлять постоянный контроль работы системы, понять причины возникновения неполадок».

Нельзя недооценивать роль систем защиты от дуги, особенно на крупных промышленных и гражданских объектах, где трудится большое число людей и установлено дорогостоящее оборудование. Одной из мер обеспечения безаварийного электроснабжения, а соответственно, и бесперебойной работы является использование надёжных систем защиты, обладающих высоким быстродействием. На сегодняшний момент эти устройства являются важным элементом комплексной системы, обеспечивающей безопасность работы электрооборудования.

Источник

Электрическая дуга: свойства. Защита от воздействия электрической дуги

Электрическая дуга может быть крайне разрушительной для оборудования и, что более важно, представлять опасность для людей. Тревожное количество вызванных ею несчастных случаев происходит ежегодно, часто приводя к серьезным ожогам или смерти. К счастью, в электротехнической промышленности достигнут значительный прогресс в части создания средств и методов защиты от воздействия дуги.

Причины и места возникновения

Электрическая дуга является одной из самых смертоносных и наименее изученных опасностей электроэнергии и преобладает в большинстве отраслей промышленности. Широко признается, что чем выше напряжение электрической системы, тем больше риск для людей, работающих на территории или вблизи проводов и оборудования, находящихся под напряжением.

Тепловая энергия от вспышки дуги, однако, может на самом деле быть больше и возникать чаще при более низких напряжениях с теми же разрушительными последствиями.

Возникновение электрической дуги, как правило, происходит при случайном контакте между токоведущим проводником, таким как контактный провод троллейбусной или трамвайной линии с другим проводником, или заземленной поверхностью.

Что же такое электрическая дуга?

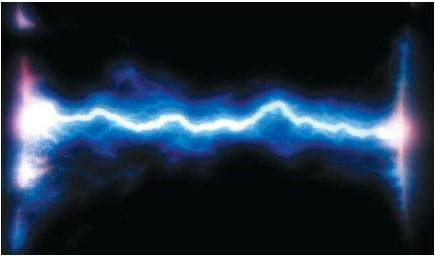

По сути, так в обиходе именуют хорошо известный в физике и электротехнике дуговой разряд – вид самостоятельного электроразряда в газе. Каковы же физические свойства электрической дуги? Она горит в широком диапазоне давления газа, при постоянном или переменном (до 1000 Гц) напряжении между электродами в диапазоне от нескольких вольт (сварочная дуга) до десятков киловольт. Максимальная плотность тока дуги наблюдается на катоде (10 2 -10 8 А/см 2 ), где она стягивается в катодное пятно, очень яркое и малое по размерам. Оно беспорядочно и непрерывно перемещается по всей площади электрода. Температура его такова, что материал катода в нем кипит. Поэтому возникают идеальные условия для термоэлектронной эмиссии электронов в прикатодное пространство. Над ним образуется небольшой слой, заряженный положительно и обеспечивающий ускорение эмитируемых электронов до скоростей, при которых они ударно ионизируют атомы и молекулы среды в межэлектродном промежутке.

Такое же пятно, но несколько большее и малоподвижное, формируется и на аноде. Температура в нем близкая к катодному пятну.

Если ток дуги порядка нескольких десятков ампер, то из обоих электродов вытекают с большой скоростью нормально к их поверхностям плазменные струи или факелы (см. на фото ниже).

При больших токах (100-300 А) возникают добавочные плазменные струи, и дуга становится похожей на пучок плазменных нитей (см. на фото ниже).

Как проявляет себя дуга в электрооборудовании

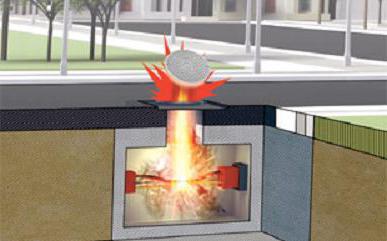

Как было сказано выше, катализатором ее возникновения является сильное тепловыделение в катодном пятне. Температура электрической дуги, как уже упоминалось, может достигать 20 000 °С, примерно в четыре раза выше, чем на поверхности солнца. Этот зной может быстро расплавить или даже испарить медь проводников, которая имеет температуру плавления около 1084 °С, намного ниже, чем в дуге. Поэтому в ней часто образуются пары меди и брызги расплавленного металла. Когда медь переходит из твердого состояния в пар, она расширяется в несколько десятков тысяч раз от своего первоначального объема. Это эквивалентно тому, что кусочек меди в один кубический сантиметр изменится до размера 0,1 кубометра в доли секунды. При этом возникнет давление высокой интенсивности и звуковые волны, распространяющиеся вокруг с большой скоростью (которая может быть свыше 1100 км в час).

Воздействие электрической дуги

Тяжелые травмы, и даже со смертельным исходом, при ее возникновении могут получить не только лица, работающие на электрооборудования, но и люди, находящиеся поблизости. Дуговые травмы могут включать в себя внешние ожоги кожи, внутренние ожоги от вдыхания горячих газов и испаренного металла, повреждения слуха, зрения, такие как слепота от ультрафиолетового света вспышки, а также многие другие разрушительные повреждения.

При особо мощной дуге может также произойти такое явление, как ее взрыв, создающий давление более 100 килопаскалей (кПа) с выбросом частиц мусора, подобных шрапнели, со скоростью до 300 метров в секунду.

Лица, перенесшие воздействия электрического тока электрической дуги, могут нуждаться в серьезном лечения и реабилитации, а цена их травм может быть экстремальной — физически, эмоционально и финансово. Хотя законодательство требует от предприятий проведения оценки рисков для всех видов трудовой деятельности, однако риск поражения электрической дугой часто упускается из виду, потому что большинство людей не знают, как оценивать и эффективно управлять этой опасностью. Защита от воздействия электрической дуги предполагает использование целого комплекса средств, включая применение при работе с электрооборудованием, находящимся под напряжением, специальных электрозащитных средств, спецодежды, а также самого оборудования, прежде всего высоко- низковольтных коммутационных электроаппаратов, сконструированных с применением средств гашения дуги.

Дуга в электрических аппаратах

В этом классе электротехнических устройств (автоматические выключатели, контакторы, магнитные пускатели) борьба с данным явлением имеет особое значение. Когда контакты выключателя, не оборудованного специальными устройствами для предотвращения дуги, размыкаются, то она обязательно зажигается между ними.

В момент, когда контакты начинают отделяться, площадь последних уменьшается быстро, что приводит к увеличению плотности тока и, следовательно, к повышению температуры. Выделяемого тепла в промежутке между контактами (обычная среда масло или воздух) достаточно для ионизации воздуха или испарения и ионизации масла. Ионизированный воздух или пар действует как проводник для тока дуги между контактами. Разность потенциалов между ними весьма мала, но ее достаточно для поддержания дуги. Следовательно, ток в цепи остается непрерывным тех пор, пока дуга не устранена. Она не только задерживает процесс прерывания тока, но также генерирует огромное количество теплоты, которое может привести к повреждению самого выключателя. Таким образом, главная проблема в выключателе (прежде всего высоковольтном) – это гашение электрической дуги в кратчайшие сроки для того, чтобы выделяемое в ней тепло не могло достичь опасного значения.

Факторы поддержания дуги между контактами выключателей

К ним относятся:

1. Напряжение электрической дуги, равное разности потенциалов между контактами.

2. Ионизированные частицы между ними.

Принимая это, отметим дополнительно:

- Когда между контактами имеется небольшой промежуток, даже небольшой разности потенциалов достаточно для поддержания дуги. Одним из способов ее гашения является разделение контактов на такое расстояние, что разность потенциалов становится недостаточной для поддержания дуги. Тем не менее этот метод является практически неосуществимым в высоковольтном оборудовании, где может потребоваться разделение на многие метры.

- Ионизированные частицы между контактами, как правило, поддерживают дугу. Если ее путь деионизирован, то процесс гашения будет облегчен. Это может быть достигнуто путем охлаждения дуги или удаления ионизированного частиц из пространства между контактами.

- Есть два способа, посредством которых осуществляется защита от электрической дуги в выключателях:

— метод высокого сопротивления;

— метод нулевого тока.

Гашение дуги увеличением ее сопротивления

В этом методе сопротивление на пути дуги растет с течением времени так, что ток уменьшается до значения, недостаточного для ее поддержания. Следовательно, он прерывается, и электрическая дуга гаснет. Основной недостаток этого метода состоит в том, что время гашения достаточно велико, и в дуге успевает рассеиваться огромная энергия.

Сопротивление дуги может быть увеличена путем:

- Удлинения дуги – сопротивление дуги прямо пропорциональна ее длине. Длина дуги может быть увеличена за счет изменения зазора между контактами.

- Охлаждением дуги, точнее среды между контактами. Эффективное охлаждение обдувом должно быть направлено вдоль дуги.

- Помещением контактов в трудноионизируемую газовую среду (газовые выключатели) или в вакуумную камеру (вакуумные выключатели).

- Снижением поперечного сечения дуги путем ее пропускания через узкое отверстие, или снижением площади контактов.

- Разделением дуги — ее сопротивление может быть увеличено путем разделения на ряд небольших дуг, соединенных последовательно. Каждая из них испытывает действие удлинения и охлаждения. Дуга может быть разделена путем введения некоторых проводящих пластин между контактами.

Гашение дуги методом нулевого тока

Этот метод используется только в цепях переменного тока. В нем сопротивление дуги сохраняется низким, пока ток не снижается до нуля, где она гаснет естественным путем. Ее повторное зажигание предотвращается несмотря на увеличение напряжения на контактах. Все современные выключатели больших переменных токов используют этот метод гашения дуги.

В системе переменного тока последний падает до нуля после каждого полупериода. В каждое такое обнуление дуга гаснет на короткое время. При этом среда между контактами содержит ионы и электроны, так что ее диэлектрическая прочность небольшая и может быть легко разрушена растущим напряжением на контактах.

Если это происходит, электрическая дуга будет гореть в течение следующего полупериода тока. Если сразу же после его обнуления диэлектрическая прочность среды между контактами растет быстрее, чем напряжение на них, то дуга не зажжется и ток будет прерван. Быстрое увеличение диэлектрической прочности среды вблизи нуля тока может быть достигнуто путем:

- рекомбинации ионизированных частиц в пространстве между контактами в нейтральные молекулы;

- удалением ионизированных частиц прочь и заменой их нейтральными частицами.

Таким образом, реальной проблемой в прерывании переменного тока дуги является быстрая деионизация среды между контактами, как только ток становится равным нулю.

Способы деионизация среды между контактами

1. Удлинение зазора: диэлектрическая прочность среды пропорциональна длине зазора между контактами. Таким образом, при быстром размыкании контактов может быть достигнута и более высокая диэлектрическая прочность среды.

2. Высокое давление. Если оно в непосредственной близости от дуги, увеличивается, плотность частиц, составляющих канал дугового разряда, также растет. Повышенная плотность частиц приводит к высокому уровню их деионизации и, следовательно, диэлектрическая прочность среды между контактами увеличивается.

3. Охлаждения. Естественная рекомбинация ионизированных частиц происходит быстрее, если они остывают. Таким образом, диэлектрическая прочность среды между контактами может быть увеличена путем охлаждения дуги.

4. Эффект взрыва. Если ионизированные частицы между контактами сметены прочь и заменены неионизированными, то диэлектрическая прочность среды может быть увеличена. Это может быть достигнуто с помощью газового взрыва, направленного в зону разряда, или впрыскиванием масла в межконтактное пространство.

В таких выключателях в качестве среды гашения дуги используется газ гексафторид серы (SF6). Он имеет сильную тенденцию поглощать свободные электроны. Контакты выключателя открываются в потоке высокого давления SF6) между ними (см. рисунок ниже).

Источник

.jpg)

.jpg)