Способы защиты от электрического тока бжд

5.8. Средства и методы защиты человека от поражения электрическим током

В качестве средств и методов защиты от поражения электрическим током применяют:

1) изоляцию токоведущих частей, проводов путем нанесения на них диэлектрического материала (пластмасс, резины, лаков, красок, эмалей и т.п.);

2) двойную изоляцию, когда кроме рабочей изоляции на случай ее повреждения предусматривают дополнительную изоляцию (корпуса или ручки электроинструментов из диэлектрического материала, покрытие изолированных проводов общей нетокопроводной оболочкой и т.п.);

3) недоступность проводов, частей (воздушные линии, кабеля в земле и т.п.);

4) ограждение электроустановок (кожухами на электрорубильниках, заборами на подстанции и т.д.);

5) блокированные устройства, автоматически отключающие напряжение с электроустановок при снятии с них защитных кожухов, ограждений;

6) малое напряжение (не более 42 В) для освещения в условиях повышенной опасности;

7) изоляцию рабочего места (пола, настила);

8) заземление или зануление корпусов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляций;

9) выравнивание электрических потенциалов;

10) автоматическое отключение электроустановок;

Рис. 5.10. Изолирующие защитные средства:

1, 3 – изолирующие штанги;

2 – изолирующие клещи;

4 – диэлектрические перчатки;

5 – диэлектрические боты;

6 – диэлектрические галоши;

7 – резиновые коврики и дорожки;

8 – изолирующая подставка;

9 – монтерские инструменты с изолированными ручками;

10 – токоизмерительные клещи;

11 — указатель напряжения

Электрозащитные средства предназначены для защиты людей при обслуживании электроустановок (рис. 5.10). Электрозащитные средства разделяют на изолирующие (основные и дополнительные), ограждающие и предохранительные.

Основные изолирующие защитные средства обладают изоляцией, способной длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановки, и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. К ним относятся:

в электроустановках до 1000 В – диэлекрические перчатки, изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, а также указатели напряжения;

в электроустановках выше 1000 В – изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, а также средства для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В.

Дополнительные изолирующие защитные средства не способны выдержать рабочее напряжение электроустановки. Они усиливают защитное действие основных изолирующих средств, вместе с которыми они должны применяться. Дополнительные средства самостоятельно не могут обеспечить безопасность обслуживающего персонала.

К дополнительным изолирующим защитным средствам относятся:

— в электроустановках до 1000 В – диэлектрические галоши и ковры, а также изолирующие подставки;

— в электроустановках выше 1000 В – диэлектрические перчатки, боты и ковры, а также изолирующие подставки.

Ограждающие защитные средства предназначены для временного ограждения токоведущих частей и предупреждения ошибочных операций с коммутационными аппаратами. Они включают: временные переносные ограждения – щиты и ограждения-клетки, изолирующие накладки, временные переносные заземления и предупредительные плакаты.

Предохранительные защитные средства предназначены для индивидуальной защиты работающих от световых, тепловых и других воздействий. К ним относятся: защитные очки; специальные рукавицы, защитные каски; противогазы; предохранительные монтерские пояса; страховочные канаты; монтерские когти, индивидуальные экранирующие комплекты и переносные экранирующие устройства и др.

Изолирующие штанги используются в закрытых электроустановках, на открытом воздухе допускается их применение только в сухую погоду. При работе штангой должны применяться диэлектрические перчатки. Без перчаток можно работать лишь в установках до 1000 В , а также измерительными штангами на линиях электропередачи и ОРУ любого напряжения. При работе нельзя касаться штанги выше ограничительного кольца.

Электроизмерительные клещи применяются в закрытых электроустановках (до 35 кВ включительно), а в сухую погоду – и в открытых. Электроизмерительные клещи бывают двух типов: одноручные для установок до 1000 В и двуручные для установок от 2 до 10 кВ включительно. Длина изолирующей части клещей должна быть не меньше 45 см при напряжении 6-10 к В и не менее 75 см при напряжении выше 10-35 кВ, а длина рукояток – не менее 15 и 25 см соответственно. Размеры клещей для электроустановок до 1000 В не нормируются и определяются удобством работы. При работе клещами в электроустановках выше 1000 В следует надевать диэлектрические перчатки, а при снятии и установке предохранителей под напряжением – и защитные очки.

Указатели напряжения предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

Источник

Защита человека от поражения электрическим током

Безопасность при работе с электроустановками обеспечивается применением различных технических и организационных мер. Они регламентированы действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Технические средства защиты от поражения электрическим током делятся на коллективные и индивидуальные, на средства, предупреждающие прикосновение людей к элементам сети, находящимся под напряжением, и средства, которые обеспечивают безопасность, если прикосновение все-таки произошло.

Основные способы и средства электрозащиты:

— изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль;

— установка оградительных устройств;

— предупредительная сигнализация и блокировка;

— использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов;

— использование малых напряжений;

— электрическое разделение сетей;

— средства индивидуальной электрозащиты.

Изоляция токопроводящих частей – одна из основных мер электробезопасности. Согласно ПУЭ сопротивление изоляции токопроводящих частей электрических установок относительно земли должно быть не менее 0,5–10 МОм. Различают рабочую, двойную и усиленную рабочую изоляцию.

Рабочей называется изоляция, обеспечивающая нормальную работу электрической установки и защиту персонала от поражения электрическим током. Двойная изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной, используется в тех случаях, когда требуется обеспечить повышенную электробезопасность оборудования (например, ручного электроинструмента, бытовых электрических приборов и т.д.).

Сопротивление двойной изоляции должно быть не менее 5 МОм, что в 10 раз превышает сопротивление обычной рабочей. В ряде случаев рабочую изоляцию выполняют настолько надежно, что ее электросопротивление составляет не менее 5 МОм и потому она обеспечивает такую же защиту от поражения током, как и двойная. Такую изоляцию называют усиленной рабочей изоляцией.

При замыканиях тока на конструктивные части электрооборудования (замыкание на корпус) на них появляются напряжения, достаточные для поражения людей или возникновения пожара. Осуществить защиту от поражения электрическим током и возгорания в этом случае можно тремя путями: защитным заземлением, занулением и защитным отключением.

Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые в обычном состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним при случайном соединении их с токоведущими частями.

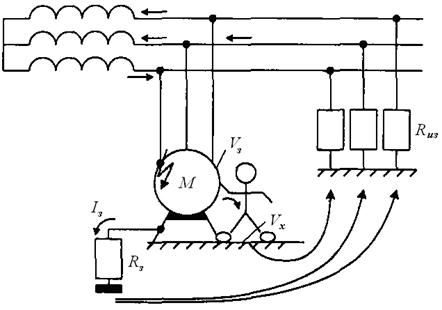

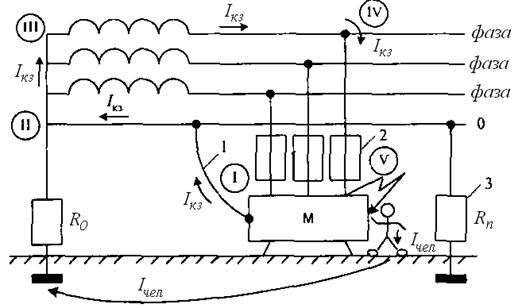

Рассмотрим схему действия защитного заземления на примере трехфазной сети с изолированной нейтралью (рис. 9.2).

Рисунок 9.2 — Схема работы защитного заземления:

Rиз – сопротивление изоляции каждой из фаз относительно земли

Если человек прикоснется к заземленной электроустановке, находящейся под напряжением, то он попадет под напряжение прикосновения, определяемое по формуле

где a1 – коэффициент напряжения прикосновения или просто коэффициент прикосновения (a1

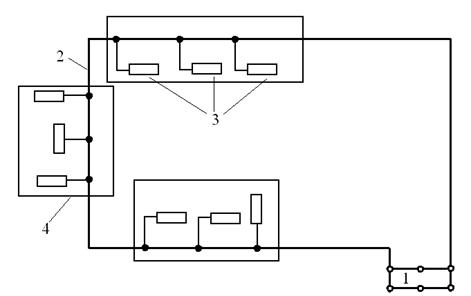

Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя – металлических проводников, соприкасающихся с землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с заземлителем. В зависимости от взаимного расположения заземлителей и заземляемого оборудования различают выносные (рис.9.3) и контурные (рис.9.4) заземляющие устройства. Первые из них характеризуются тем, что заземлители вынесены за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, или сосредоточены на некоторой части этой площадки.

Контурное заземляющее устройство, заземлители которого располагаются по контуру (периметру) вокруг заземляемого оборудования на небольшом расстоянии друг от друга (несколько метров), обеспечивает лучшую степень защиты, чем предыдущее.

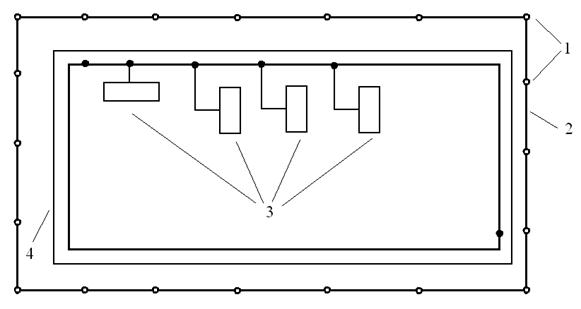

Рисунок 9.3 — Схема выносного заземления:

1 – заземлители; 2 – заземляющие проводники; 3 – заземляемое оборудование; 4 – производственные здания

Рисунок 9.4 — Схема контурного заземления:

1 – заземлители; 2 – заземляющие проводники; 3 – заземляемое оборудование; 4 – производственное здание

Заземлители бывают искусственные, которые используются только для целей заземления, и естественные, в качестве которых используют находящиеся в земле трубопроводы (за исключением трубопроводов горючих жидкостей или газов), металлические конструкции, арматуру железобетонных конструкций, свинцовые оболочки кабелей и др. Искусственные заземлители изготавливают из стальных труб, уголков, прутков или полосовой ткани.

Требования к сопротивлению защитного заземления регламентируются ПУЭ. В любое время года это сопротивление не должно превышать:

— 4 Ом – в установках, работающих под напряжением до 1000 В; если мощность источника тока составляет 100 кВ×А и менее, то сопротивление заземляющего устройства может достигать 10 Ом;

— 0,5 Ом – в установках, работающих под напряжением выше 1000 В с эффективно заземленной нейтралью. Наибольшее сопротивление заземляющего устройства (R,Ом) не должно быть более 250/I3 (но не более 10 Ом) в установках напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью. При использовании заземляющего устройства одновременно для установок напряжением до 1000 В, R не должно быть более 125/I3 (но не более 4 или 10 Ом соответственно). В этих формулах I3 – ток замыкания на землю, А.

Защитное зануление предназначено для защиты в трехфазных четырехпроводных сетях с глухозаземленной нейтралью, работающих под напряжением до 1000 В, так как в этих сетях использование защитного заземления неэффективно. Обычно это сети 220/127, 380/220 и 660/380 В.

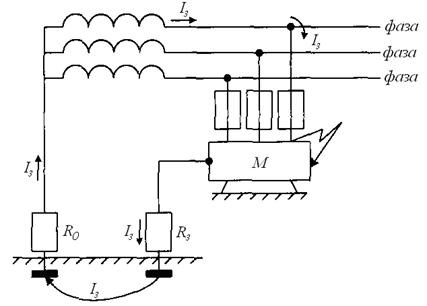

Рассмотрим действие защитного зануления подробнее. Пусть имеется трехфазная трехпроводная сеть, работающая под напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью (рис. 9.5).

Рисунок 9.5 — Схема трехфазной трехпроводной сети до 1000 В с заземленной нейтралью

Если в такой схеме одна из фаз будет замкнута на корпус электропроводки (показана на схеме молниеобразной стрелкой), то величина тока (I3, А), протекающего в сети, определится из следующей зависимости

где UФ – фазное напряжение, В;

R0 – сопротивление заземления нейтрали, Ом;

R3 – сопротивление корпуса электроустановки, Ом.

При этом на корпусе электроустановки возникает напряжение относительно земли (Uк), определяемое следующей формулой

Рассчитаем величину тока короткого замыкания (I3, А) для значений Uф = 220В и R0 = R3= 4 Ом:

Ток короткого замыкания I3 может оказаться недостаточным для срабатывания защиты, и электроустановка может не отключиться. Корпус электроустановки находится под опасным напряжением. Если человек случайно прикоснется к корпусу электроустановки, находящейся под этим напряжением, то ток, протекающий через тело человека, составит

где aпр – коэффициент напряжения прикосновения.

Если aпр = 1 и Uк = 110 В, то Iчел = 110/1000 = 0,11 А = 110 мА. Этот ток превышает значение фибрилляционного, поэтому является смертельно опасным. Таким образом, защитное заземление в этом случае не обеспечивает надежной защиты человека, поэтому используют не заземление, а зануление.

Занулением называют способ защиты от поражения током автоматическим отключением поврежденного участка сети и одновременно снижением напряжения на корпусах оборудования на время, пока не сработает отключающий аппарат (плавкие предохранители, автоматы и др.). Зануление — это преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических нетокопроводяших частей, которые могут оказаться под напряжением (рис. 9.6).

Проводник (1), который соединяет зануляемые части электроустановки с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки трансформатора, называют нулевым защитным. Назначение этого проводника заключается в создании для тока короткого замыкания электрической цепи с малым электросопротивлением (цепь обозначена на рисунке цифрами I – II– III – IV – V), чтобы данный ток был достаточен для быстрого отключения повреждения от сети. Это достигается срабатыванием элемента защиты сети от тока короткого замыкания (на рисунке этот элемент обозначен цифрой 2).

Цепь зануления I – II – III – IV – V имеет очень малое электрическое сопротивление (доли Ом). Ток короткого замыкания, возникающий при замыкании на корпус и проходящий по цепи зануления, достигает большого значения (нескольких сотен ампер), что обеспечивает быстрое и надежное срабатывание элементов защиты.

Рисунок 9.6 – Схема работы зануления:

1 – нулевой защитный проводник; 2 – срабатываемый элемент защиты; 3 – повторное заземление нулевого провода

Для устранения опасности обрыва нулевого провода устраивают его повторное многократное рабочее заземление через каждые 250 м.

Основное требование безопасности к занулению: оно должно обеспечивать надежное и быстрое срабатывание защиты. Для этого необходимо выполнение следующего условия Iкз ³ k Iном, где Iном – номинальное значение тока, при котором происходит срабатывание элемента защиты; k – коэффициент, характеризующий кратность тока короткого замыкания относительно номинального значения тока, при котором срабатывает элемент защиты.

Время срабатывания элементов защиты зависит от силы тока. Так, для плавких предохранителей и тепловых автоматов при k = 10 время срабатывания предохранителя составляет 0,1 с, а при k = 3 – 0,2 с. Электромагнитный автоматический выключатель обесточивает сеть за 0,01 с. Согласно требованиям ПУЭ в помещениях с нормальными условиями k должен находиться в пределах 1,2–3, а во взрывоопасных помещениях k = 1,4–6.

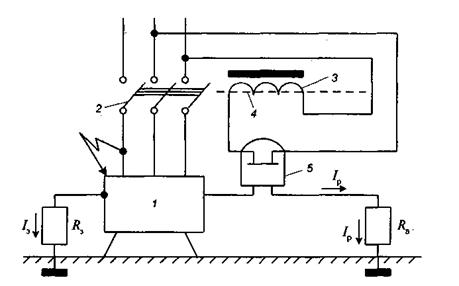

Еще одна система защиты – защитное отключение – это защита от поражения электрическим током в электроустановках, работающих под напряжением до 1000 В, автоматическим отключением всех фаз аварийного участка сети за время, допустимое по условиям безопасности для человека.

Основная характеристика этой системы – быстродействие, оно не должно превышать 0,2 с. Принцип защиты основан на ограничении времени протекания опасного тока через тело человека. Существуют различные схемы защитного отключения, одна из них, основанная на использовании реле напряжения, представлена на рисунке 9.7.

Защитное отключение рекомендуется применять:

— в передвижных установках напряжением до 1000 В;

— для отключения электрооборудования, удаленного от источника питания, как дополнение к занулению;

— в электрифицированном инструменте как дополнение к защитному заземлению или занулению;

— в скальных и мерзлых фунтах при невозможности выполнять необходимое заземление.

Рисунок 9.7 – Схема защитного отключения:

1 – корпус электроустановки; 2 – автоматический выключатель; 3 – отключающая катушка; 4 – сердечник катушки; 5 – реле максимального напряжения; R3 – сопротивление защитного заземления; I3 – ток замыкания; Iр – ток, протекающий через реле; Rв – сопротивление вспомогательного заземления

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию электроустановок относятся оформление соответствующих работ нарядом или распоряжением, допуск к работе, надзор за проведением работ, строгое соблюдение режима труда и отдыха, переходов на другие работы и окончания работ.

Нарядом для проведения работы в электроустановках называют составленное на специальном бланке задание на ее безопасное производство, определяющее содержание, место, время начала и окончания работы, необходимые меры безопасности, состав бригад и лиц, ответственных за безопасность выполнения работ. Распоряжением называют то же задание на безопасное производство работы, но с указанием содержания работы, места, времени и лиц, которым поручено ее выполнение.

Все работы на токопроводящих частях электроустановок под напряжением и со снятием напряжения выполняют по наряду, кроме кратковременных работ (продолжительностью не более 1 ч), требующих участия не более трех человек. Эти работы выполняют по распоряжению.

К организационным мероприятиям также относятся обучение персонала правильным приемам работы с присвоением работникам, обслуживающим электроустановки, соответствующих квалификационных групп.

Важным вопросом электробезопасности является защита от удара молний, или молниезащита. Молниезащита – это система защитных устройств и мероприятий, применяемых в промышленных и гражданских сооружениях для защиты их от аварии, пожаров при попадании в них молнии. Молния – особый вид прохождения электрического тока через огромные воздушные промежутки, источник которого – атмосферный заряд, накопленный грозовым облаком.

Различают три типа воздействия тока молнии: прямой удар, вторичное воздействие заряда молнии и занос высоких потенциалов (напряжения) в здания. При прямом разряде молнии в здание или сооружение может произойти его механическое или термическое разрушение. Последнее проявляется в виде плавления или даже испарения материалов конструкции.

Вторичное воздействие разряда молнии заключается в наведении в замкнутых токопроводящих контурах (трубопроводах, электропроводках и др.), расположенных внутри зданий, электрических токов. Эти токи могут вызвать искрение или нагрев металлических конструкций, что может стать причиной возникновения пожара или взрыва в помещениях, где используются горючие или взрывоопасные вещества. К этим же последствиям может привести и занос высоких потенциалов (напряжения) по любым металлоконструкциям, находящимся внутри зданий и сооружений под действием молнии.

Для защиты от действия молнии устраивают молниеотводы (громоотводы). Это заземленные металлические конструкции, которые воспринимают удар молнии и отводят ее ток в землю. Различают стержневые и тросовые молниеотводы. Их защитное действие основано на свойстве молний поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические конструкции.

Молниеотводы характеризуются зоной защиты, которая определяется как часть пространства, защищенного от удара молнии с определенной степенью надежности. В зависимости от степени надежности зоны защиты могут быть двух типов — А и Б. Тип зоны защиты выбирают в зависимости от ожидаемого количества поражений молнией зданий и сооружений в год (N). Если величина N > 1, то принимают зону защиты типа А (степень надежности защиты в этом случае составляет не менее 99,5%). При N £ 1 принимают зону защиты типа В (степень надежности этой защиты – 95% и выше).

Источник