- Методы защиты атмосферы от загрязнения твердыми продуктами сгорания

- Библиографическое описание:

- Аэрозольная маскировка

- Что такое маскировка

- Приказано дымить!

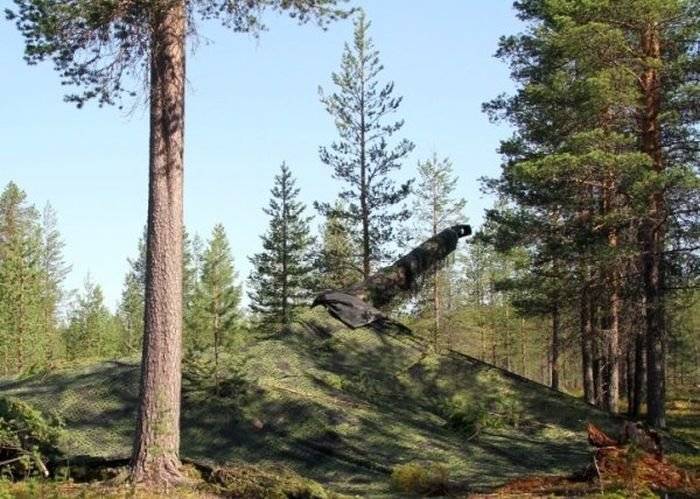

- Некоторые виды эффективной маскировки. Маскировочная сеть

- Дымовая шашка ДМ-11 и зажигательно-дымовой патрон (ЗДП)

- Аэрозольная маскировка

- Изобретение бутлегера

- Ослепляющий камуфляж

- Двое суток в тумане

- Имитация боевой техники и вооружения

- Клубящийся щит

- Перспективы развития современных средств маскировки

- Дым на страже

Методы защиты атмосферы от загрязнения твердыми продуктами сгорания

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 06.11.2020 2020-11-06

Статья просмотрена: 144 раза

Библиографическое описание:

Медведков, В. О. Методы защиты атмосферы от загрязнения твердыми продуктами сгорания / В. О. Медведков, О. С. Медведкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 45 (335). — С. 17-18. — URL: https://moluch.ru/archive/335/74796/ (дата обращения: 18.11.2021).

В данной статье произведен обзор методов защиты атмосферы от загрязнения твердыми продуктами сгорания (в т. ч. уголь), рассмотрены их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: топливо, уголь, атмосфера, продукты сгорания

Возрождение широкого использования угля в энергетике определяется его преимуществами, в первую очередь в сочетании с дефицитом наиболее качественных видов топлива и высокими ценами на них. Это характерно для всего мира.

Очевидно, что мировая экономика не может обойтись без угля. В свою очередь, уголь считается экологически неприемлемым топливом, так как он оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Уголь содержит различные минеральные компоненты, примеси, тяжелые металлы, азот и серу.

При сгорании топлива выделяется много азотистых и сернистых оксидов, летучих частиц (зола и пыль), и наибольшее количество СО2 на 1 ед. произведенной энергии по сравнению с другими видами топлива.

При использовании низкосортных углей необходимо добиваться оптимального размещения потребителей, технологии и реализации мероприятий, направленных на снижение вредных выбросов. Все это необходимо для того, чтобы экологическая система «земля-вода-воздух» не страдала от загрязнения вредными веществами, от теплового загрязнения, от вредного воздействия на почву и от неблагоприятных изменений ландшафта.

При существующем способе использования органического топлива больше всего страдает атмосфера. Она интенсивно загрязняется твердыми и газообразными продуктами сгорания, а также остаточным теплом дымовых газов.

Существующие методы защиты атмосферы от загрязнения твердыми продуктами сгорания, а также остаточным теплом дымовых газов можно разделить на группы:

- Применяемые до процесса сжигания.

- Используемые в процессе сжигания.

- Состоящие в обработке продуктов сгорания.

- Не связанные с проблемой сжигания (т. е. такие методы исключают возникновение самой проблемы).

Методы предварительной очистки до сжигания основаны на методах глубокой химической и физической очистки. Физические методы основаны на использовании углеобразующих минералов, которые позволяют разделять минеральные и органические части топлива.

Традиционные методы физической очистки обеспечивают удаление до 30 процентов серы. Для углей с большим содержанием пиритной серы удаление может достигать 50 процентов.

Эффективность удаления серы из топлива в значительной мере определяется формой, в которой сера содержится в топливе. Например, для углей, содержащих серу преимущественно в летучей форме, очисткой топлива можно снизить его содержание на 30–60 процентов.

Особое внимание заслуживает газификация угля, при которой на первом этапе происходит частичное сгорание угля при недостатке воздуха в присутствии водяного пара, причем наряду с диоксидом углерода образуются водород и оксид углерода. После этого, на втором этапе, полученный газ сжигают при избытке воздуха. Такая двухступенчатая схема позволяет устранить серу из продуктов газификации и получить чистое газообразное топливо для окончательного сжигания. Следствием восстановительной операции на первом этапе является переход серы из угля в HS или в COS. Эти виды соединений серы являются наиболее выгодными не только с точки зрения удаления вредных веществ из газа, но также и потому что они упрощают получение элементарной серы. Второе преимущество такого использования угля заключается в том, что объем газа после газификации меньше объема продуктов сгорания после полного сгорания. Определенным недостатком газификации угля можно считать то обстоятельство, что получается низкокалорийный газ, теплота сгорания которого примерно в 3 раза меньше, чем у городского газа. Этот отрицательный фактор можно было бы компенсировать, сжигая полученный газ в газовых турбинах, т. к. в комбинированном парогазовом цикле можно было бы повысить общий энергетический КПД до 50 процентов, в то время как использование классического парового цикла позволяет получить КПД только до 40 процентов. Однако раз для сжигания в газовых турбинах должен быть тщательно очищен от большинства загрязнений, включая твердые частицы.

Вторым направлением в борьбе с вредными выбросами, возникающими в процессе сжигания низкосортных углей, состоит в связывании серы добавкой молотого известняка, подаваемого в топливо или непосредственно в топочную камеру котельной установки. Препятствием для реализации этого направления в энергетике является слишком высокая температура, образующаяся в топках пылеугольных котлов, даже при использовании топок с твердым шлакоудалением.

Новым перспективным решением проблемы является сжигание топлива в кипящем слое при температуре 850°С.

Третье направление — обработка дымовых газов для снижения концентрации сернистого ангидрида. К настоящему времени предложено свыше 100 различных способов очистки дымовых газов от SO, однако некоторые из них являются лишь усовершенствованием уже известных. Все известные способы обессеривания продуктов сгорания можно разделить на «сухие» и «влажные», на циклические (с регенерацией) и без регенерации. Достоинством их является то, что они автономны по отношению к основному процессу ТЭС. Благодаря этому, установки по обессериванию дымовых газов можно монтировать на существующих электростанциях пpи наличии необходимых площадей между котлом и дымовой трубой. Кроме того, работа установок обессеривания мало зависит от свойств сжигаемого топлива и слабо влияет на надежность работы основного оборудования. Недостатком всех этих способов сероочистки является то обстоятельство, что они не решают проблемы эффективного сжигания низкосортных углей с высокой зольностью.

Четвертое направление в борьбе с загрязнением атмосферы включает в себя комплекс мероприятий, не связанных непосредственно с источником образования вредных выбросов.

К этому направлению относят:

− увеличение рассеивания вредных веществ с помощью дымовых труб;

− применение системы сжигания двух видов топлива;

− введение системы сигнализации при недопустимом повышении загазованности и на ее основе — регулирование промышленных выбросов в атмосферу;

− перераспределение источников загрязнения, точнее снижений нагрузки ТЭС в районах с повышенной загазованностью.

- Асланян Г. С. Экологически чистые угольные технологии. Аналитический обзор. Москва, Центр энергетической политики, 2004. — 66 с.

- Рихтер Л. А., Волков Э. П. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов ТЭС М.: Энергоиздат, 1981. — 296 с.

Источник

Аэрозольная маскировка

Есть темы, которые не исчезают после очередных публикаций, а периодически возникают после каких-то событий. Как, к примеру, тема Второй мировой войны перед очередной годовщиной, тема Победы в Великой Отечественной перед 9 Мая. При этом темы сохраняют свою актуальность и интерес читателей. Сегодня именно такая тема.

Речь пойдет о маскировке. Точнее, о маскировке боевой техники и вооружения. Дело в том, что даже среди военнослужащих бытует несколько неверное представление о маскировке как таковой. Не говоря о гражданских читателях. Охватить тему целиком сложно. Поэтому раскрою только наиболее существенные и важные аспекты и расскажу о некоторых видах маскировки. И начнем с азов.

Что такое маскировка

Прежде всего о самом понятии маскировки. В самом примитивном понимании маскировка — это процесс сокрытия от противника собственных сил и средств. На самом деле маскировка — это не только «игра в прятки», но и имитация состава собственных сил, вооружения, фортификационных сооружений, мостов, трубопроводов, аэродромов и прочего. Это система введения противника в заблуждение.

Мероприятия по маскировке проводятся на различных уровнях. По масштабу мероприятия маскировка бывает стратегической, оперативной и тактической. Естественно, при этом проводятся различные инженерные, технические и организационные мероприятия.

Понятно, что маскировка не может быть абсолютной. Невозможно практически замаскировать объект от всего сразу. Теоретически это возможно, но практически… В реальной обстановке успех может быть гарантирован только 100%-ным знанием средств разведки противника.

Отсюда и другое деление маскировки, по средствам разведки противника. От «классики» вроде оптической, тепловой и звуковой до экзотики типа акустической, гидроакустической, радиотехнической и прочей. Эффективной является только комплексная маскировка.

Приказано дымить!

«Химики» отлично потрудились на завершающем этапе Великой Отечественной. Дымовые завесы оберегали штурмующих и во время предшествующих Берлинской операции боев за Кюстрин, а затем и в самом Берлине. Исключительную роль сыграла дымовая маскировка во время кровавого форсирования Днепра, хотя тогда, в 1943-м, еще не все командиры Красной армии понимали, насколько эффективно пускание дыма в глаза врагу. Свидетельство тому — вышедший 26 октября 1943 года приказ войскам Западного фронта «о массовом и повседневном использовании маскирующих дымов». В приказе отмечалось, что «использование дымов носит эпизодический характер», а «дымовые средства в больших количествах консервируются на дивизионных обменных пунктах, армейских складах». В этом же документе содержался исчерпывающий список боевых ситуаций, в которых требовалось применять средства дымовой маскировки.

Приказ предписывал артиллерии, минометам и авиации использовать дымовые средства для ослепления огневых позиций, наблюдательных пунктов и системы огня противника, для маскировки боевых порядков пехоты и танков при форсировании водных рубежей и для скрытия маневров войск. Дымы также необходимо было применять для сближения пехоты с противником, при блокировке ДЗОТов, опорных пунктов и узлов сопротивления.

Некоторые виды эффективной маскировки. Маскировочная сеть

Наиболее известный способ замаскировать технику и вооружение известен всем по фильмам и собственной службе. Этой маскировке уже более ста лет. Маскировочная сеть впервые использовалась в Первую мировую войну для прикрытия артиллерийских батарей и штабов от авиации и разведки противника. А по мере увеличения количества сетей маскировать стали и позиции пехоты и даже целые укрепрайоны.

Главное требование к маскировочной сетке — это её полная идентичность с окружающей местностью. А установка такой защиты от любопытного глаза не занимает много времени. Правда, эффективно такая сеть может работать только на определенном расстоянии. От визуального наблюдения разведки противника она редко спасает.

Есть и ещё один важный недостаток этого способа маскировки техники и вооружения. Классическая сетка не может защитить от тепловизора или радиолокации. Сегодня классическая сетка — больше вспомогательный камуфляж, чем самостоятельная маскировка. Точнее, один из элементов маскировки.

Правда, в настоящее время есть сети, которые способны защитить не только от визуальной, но и других видов разведки — вроде радиолокации и тепловизоров. Они применяются для прикрытия шахт стратегических ракет, штабов и других важных объектов. Более того, маскировочные сети используются для полной блокировки радиоволн в обоих направлениях.

Несмотря на простоту конструкции и всемирную известность, маскировочная сеть остается одним из наиболее часто используемых камуфляжей. Причем для использования сети нет ограничений. Ею можно прикрыть отдельно стоящую машину, орудие или замаскировать огневую позицию отделения, взвода, роты.

Можно заставить «исчезнуть» лесную дорогу, полевой аэродром, полевой госпиталь или склад боеприпасов. Известен случай, когда «внезапно исчезла» часть большого шоссе в Африке. Сетка может работать даже в движении! Автомобили и другая боевая техника при движении по полевым дорогам, особенно в лесу, прекрасно прячутся под этим камуфляжем. Авиация их просто не видит.

В целом же возможности маскировочных сетей ещё полностью не раскрыты. Новые технологии производства рождают новые возможности для их использования.

Дымовая шашка ДМ-11 и зажигательно-дымовой патрон (ЗДП)

Дымовая шашка ДМ-11 предназначена для генерации значительных объемов аэрозолей твердых веществ с целью создания зон задымления. За время горения (5−7 минут) шашка создает непрозрачное дымовое облако размером 50х50 м. Справа — зажигательно-дымовой патрон (ЗДП). Патрон состоит из пусковой трубки, воспламенительного устройства и ракеты. Пусковая трубка изготовлена из патронной бумаги и вставлена в металлический цоколь.

Ручные дымовые гранаты предписывалось широко использовать в бою мелким подразделениям пехоты, экипажам танков, орудийным расчетам и саперам. Эти средства должны были прикрывать и имитировать горение танков, оборонительных сооружений и артпозиций. Дымовая маскировка требовалась и для прикрытия эвакуации боевой техники с поля боя. С целью отвлечения и рассредоточения артиллерийского, минометного и авиационного огня противника командиры должны были чаще применять ложные дымовые завесы, организуя их на широком фронте, особенно при наступлении и форсировании водных рубежей. В состав передовых и штурмовых отрядов отныне включались отделения (группы) «дымовиков».

Аэрозольная маскировка

Под этим научным термином скрывается другое известное бытовое название, которое пришло в армию из древности. Дымовая завеса. Правда, в новое время несколько изменилась боевая задача аэрозольной маскировки.

В древности дымы маскировали позиции для сокрытия численности или расположения войск. А начиная с Первой мировой войны дымы стали применяться для дезориентации работы артиллерии. Согласитесь, во время ведения огня прямой наводкой артиллеристам достаточно сложно вести огонь по то появляющемуся, то исчезающему противнику.

Почему-то считается, что дымы малоэффективны и работают короткое время. А между тем использование такого вида маскировки бывает достаточно масштабным. Наиболее грандиозно выглядят дымы во флоте. Площади, скрываемые от противника, там измеряются десятками квадратных километров! Дымы, способные спрятать эскадру!

На суше такую маскировку тоже используют довольно часто и масштабно. Помните кинофильмы, где танкисты имитируют подбитие машины с помощью ведра с соляркой и тряпки. Это классический киношный трюк, реально используемый во время Второй мировой войны.

Но были в истории войны и дымы «флотского масштаба». Даже специальный приказ был об использовании дымов (приказ по Западному фронту от 26 октября 1943 года «О массовом и повседневном использовании маскировочных дымов»).

При форсировании Днепра химики создали маскировочный дым протяженностью в 30 км! А при взятии Берлина, точнее, при форсировании войсками маршала Конева Нейсе, реку просто спрятали дымами. Артиллерия нанесла мощный удар по второй линии обороны, подняла огромные клубы пыли, а войска форсировали реку под дымовой завесой. Сколько десятков тысяч жизней тогда было сохранено, неизвестно. Но сохранено точно.

Но дымы используются и «наоборот». Существует великое множество боеприпасов, которые мешают эффективно работать противнику прямо на его позициях. Это и артиллерийские снаряды, и авиабомбы, и другие способы перемещения дымов в сторону позиций противника (в частности, специальные машины, которые создают мощную дымовую завесу при попутном ветре).

В целом же аэрозольная маскировка остается актуальной и сегодня. Появление новых веществ, которые используют военные химики, делает такую маскировку достаточно длительной по времени и устойчивой к капризам погоды. Так, во время учений был случай, когда дымы прикрывали группировку войск двое суток непрерывно!

Изобретение бутлегера

История дымовых завес уходит корнями в далекое прошлое: свои передвижения на поле боя скрывали в клубах дыма и римляне, и викинги. Считается, что драконья голова на носу кобуксона — корейского боевого корабля XV столетия — извергала дым, создаваемый горением серы и селитры, и эти едкие клубы служили в том числе и для маскировки. Однако по‑настоящему значение маскировочных дымов оценили только в XX веке — в веке тотальных войн, в ходе которых нередко приходилось прорывать сплошную, глубоко эшелонированную оборону врага.

Уже после Второй мировой войны в разных странах мира, в том числе и в СССР, было разработано множество видов техники и боеприпасов для создания маскировочных завес. Стоит сразу сказать, что дымовая завеса — это не обязательно дым. Дым, то есть продукты горения, распространяют маскировочные средства, основанные на пиротехнике. Другие устройства генерируют жидкостные аэрозоли, то есть мелкодисперсные взвеси, состоящие из микроскопических капель. Честь изобретения жидких аэрозольных завес принадлежит американскому ветерану Первой мировой Алонзо Паттерсону, который был, помимо всего прочего, известен тем, что промышлял контрабандой спиртного во времена сухого закона в США. Именно он придумал испарять нефть, нагревая ее горячими газами. При смешении с холодным воздухом нефть конденсировалась в виде мельчайших капель, создавая густой белый туман.

Ослепляющий камуфляж

К сожалению, этот вид камуфляжа сегодня используется достаточно мало. Причина проста: появление множества приборов, позволяющих увидеть то, что есть в реальности. Наверное, поэтому об этом виде маскировки мало кто задумывается. Даже тогда, когда находится в метрах от объекта, маскирующегося таким способом. Суть данной маскировки не в полном слиянии с местностью, а в искажении реального изображения объекта. Для чего это нужно?

Ответ на этот вопрос надо искать в истории Первой мировой войны. Британский флот тогда понес огромные потери от германских подводных лодок. Спрятать корабли от перископов подводников невозможно. А вот сделать так, чтобы германские торпеды не попадали по кораблям, оказалось возможно. Задача состояла в том, чтобы создать у командира подводной лодки иллюзию. Именно так, иллюзию. По величине корабля, по дальности…

Проблема была решена с помощью… раскраски военных кораблей. Придумал специальную раскраску для кораблей британский морской офицер Норман Уилкинсон. Он предложил раскрасить военные корабли в стиле… кубизма. Причем раскраска должна быть достаточно яркой.

Те, кто хоть однажды видел картины художников-кубистов начала 20 века, помнят странность этого стиля живописи. Картины воспринимаются разными людьми по-разному. И даже минимальное изменение освещения картины полностью меняет это восприятие. Картины-призраки, или «живые» картины.

Первым кораблем, который в новой раскраске вышел в боевой поход, стал HMS Alsatian. Произошло это в 1917 году. Зрители на берегу были поражены тем, что корабль на небольшом расстоянии от берега вдруг превратился в груду каких-то непонятных разновеликих частей.

Более того, корабль стал больше. Но главное, зрители не могли определить даже такую простую вещь, как то, где находится корма, а где нос корабля. С помощью специальной раскраски боевой корабль превратился в призрак!

Кстати, советские бронепоезда и броневагоны времен Великой Отечественной войны иногда раскрашивались именно по технологии ослепляющего камуфляжа! Размытость габаритов поезда существенно снижала эффективность работы вражеской авиации. Один из таких броневагонов в желто-зеленой раскраске сегодня стоит в музее в Петербурге.

Сегодня такая раскраска используется мало. Точнее, она модернизирована. Вспомните морские боевые катера и малые корабли с их раскраской. Идея Уилкинсона в современном исполнении. Камуфляж, который соединяет в себе эффект маскировочной сетки и исчезновение габаритов, размывание внешнего вида ослепляющего камуфляжа.

Кстати, идея моряка была подхвачена армией Британии. Британцы по этой же схеме раскрасили несколько своих танков. Для пехоты же была предложена новая раскраска каски. Визуально такой солдат производил жуткое впечатление: некий аналог «всадника без головы»…

В целом ослепляющий камуфляж уходит в прошлое. Сегодня применение вооружения, особенно на флоте, мало связано с визуальным восприятием объекта. Командир сегодня мало ориентируется на собственное восприятие вражеского корабля. Этим занимаются умные приборы, которые на зрительные спецэффекты не реагируют.

Двое суток в тумане

У российской армии сегодня есть несколько машин, позволяющих ставить мощные аэрозольные завесы. Например, на машине ТМС-65, построенной на базе автомобиля Урал-375, вместо кузова установлена газовая турбина (двигатель от истребителя МиГ-15). В основном ТМС-65 предназначена для дегазации и дезактивации техники, но может использоваться и для создания дымовых завес. В этом случае форсунки подают в струю газов дизельное топливо, которое распыляется, образуя аэрозоль. Во время учений по форсированию реки Зеи (ширина 4−6 км) в августе 1973 года две машины ТМС-65 полностью закрыли дымом участок форсирования мотострелковой дивизии на двое суток. Машины ТМС стоят на вооружении отдельного батальона химзащиты дивизии, корпуса и армии.

Машина ТДА на базе ГАЗ-66 разработана для постановки дымовых завес большой плотности и длины. Время дымления от одной заправки — до четырех часов. ТДА состоит на вооружении отдельных дымовых батальонов, такой батальон имеет каждая общевойсковая или танковая армия.

Наконец, АРС (авторазливочная станция) имеет оборудование для дегазации местности, но может использоваться и для постановки дымовых завес. Время дымления от одной заправки — три часа, длина дымовой завесы простирается на 2 км. АРС состоят на вооружении отдельного батальона химзащиты дивизии, корпуса и армии и используются для создания дымовых завес в полковом или дивизионном звене.

В ручных гранатах, гранатах пусковых установок, смонтированных на бронетехнике (установки типа 902 «Туча»), и в дымовых шашках используются пиротехнические (металлохлоридные и антраценовые) составы, и все эти средства уже по‑настоящему дымят. В мелких подразделениях (отделение, взвод) бойцам выдаются гранаты РГД-2 с белым дымом для маскировки и с черным — для имитации подбитой бронетехники. Для постановки дымовых завес в звене рота-батальон-полк используются дымовые шашки (ДМ), большие дымовые шашки (БДМ) и унифицированные дымовые шашки (УДШ).

Имитация боевой техники и вооружения

Наверное, нет среди читателей человека, который бы не знал поговорку об иголке в стоге сена. Действительно, найти маленькую иголку в куче сухой травы сложно. Но есть ещё более сложная и невыполнимая задача. Найти иголку в куче других иголок!

Следующий вид маскировки как раз и есть та самая иголка в куче других иголок. Речь пойдет о бутафорской технике и вооружении, которые вводят противника в заблуждение относительно противостоящих сил и средств.

Вообще, способы «увеличить» собственную мощь и тем самым напугать противника использовались на войне всегда. Помните знаменитые костры, которые по приказу Македонского, Суворова, Кутузова и многих других полководцев жгли солдаты перед решающими битвами? Чисто визуально количество костров увеличивало численность войск в разы и сеяло неуверенность в рядах противника.

Еще раньше примерно ту же маскировку использовали рыцари. Огромные доспехи, различные крылья, рога и тому подобное, широкие плащи создавали у противника иллюзию мощи рыцаря. Огромный всадник против маленького пехотинца.

Современный вариант рыцарских крыльев — надувные макеты вооружения. Сомнительно, что летчик, заметивший комплекс С-300, не среагирует на эту установку. Особенно тогда, когда приборы подтвердят, что это реальная машина.

Началом использования «воздушных шариков» считается Вторая мировая война. Именно тогда американцы впервые применили надувные макеты танка «Шерман». Кстати, макет был сделан очень качественно. Отличить «надувательство» от настоящего танка было сложно.

Кстати, несколько таких «машин» американцы передали СССР. Эффект порадовал наше командование, и производство надувных танков наладили в СССР в промышленных масштабах. Были созданы даже специальные бригады художников, которые раскрашивали макеты максимально приближенно к тем машинам, которые использовались на данном участке фронта.

С одной стороны, производить надувные макеты просто и не особенно дорого. Но с другой стороны, в условиях войны считают каждую копейку. И вот тут-то на выручку советским солдатам пришла смекалка.

Помните недавний фильм «28 панфиловцев»? Эпизод с имитацией немецкого танка, который надо уничтожить, и эпизод с артиллерийской батареей из бревен на пару сотен метров впереди реальных позиций. Это реальные эпизоды, не раз описанные в мемуарах солдат-фронтовиков.

Точно так же поступали и советские командиры во время войны. Из подручного материала строили артиллерийские батареи, танковые подразделения в районах ожидания, штабы и даже аэродромы. Были даже саперные подразделения, которые этим занимались постоянно.

В старом советском фильме о солдате-недотепе Огурцове и матером старшине Семибабе под названием «Беспокойное хозяйство» как раз и показан один из таких аэродромов. Деревянные макеты самолетов, которые принимают на себя удары вражеской авиации.

Но уйдем от истории в современность. Сегодня, при наличии большого количества приборов идентификации, обмануть противника деревянными или даже надувными макетами сложно. Необходимо максимально приблизить макет к реальности по многим параметрам.

Те макеты пусковых установок С-300 или самолетов разных модификаций, которые иногда мелькают на экранах телевизоров, для приборов создают полную картину реальности. Радары фиксируют макеты как реальные машины (используется специальная ткань), тепловизоры «видят» горячие моторы (специальные имитаторы) и так далее.

Наверное, единственным недостатком макетов сегодня является их ограниченный «ассортимент». В российской армии «воюют» танки Т-72 и Т-80, самолеты Су-27 и МиГ-31, ЗРК С-300.

Клубящийся щит

Использованием белых и черных дымов, соответственно преломляющих или поглощающих излучение в оптическом диапазоне, дело в наши дни не ограничивается. Разработан целый спектр цветных дымов. В разных странах существуют составы, позволяющие скрывать излучение замаскированных объектов не только в видимом, но и в инфракрасном, а также частично в микроволновом диапазонах.

Разномасштабная техника постановки дымовых завес создавалась, конечно, на случай крупной войны, в том числе с применением ядерного оружия, однако наступила эпоха локальных конфликтов, в которых форсированию рек под многокилометровыми завесами и тому подобным операциям стратегического масштаба места уже не нашлось.

Применением дымовых средств во время войны в Афганистане наши военные несколько пренебрегали, поскольку противник не создавал угроз, которые требовали бы прикрытия войск дымами. Изредка использовали дымовые гранаты или шашки для выкуривания душманов из кяризов, пещер. Также применялись дымовые гранаты для ориентирования вертолетов, идущих на посадку, относительно направления и силы ветра в точке прибытия. Для пристрелки и целеуказания иногда в дело шли артиллерийские дымовые снаряды.

В ходе конфликта в Чечне федеральные войска многократно прибегали к средствам дымовой маскировки, причем использовались не только гранаты РГД-2 и дымовые шашки (например, при форсировании реки Сунжи), но и 81-мм дымовые гранаты, выстреливаемые установкой 902 «Туча», — так защищалась от прицельного огня бронетехника. В городских боях было зафиксировано использование машины ТДА — с ее помощью «зачищавшие» Грозный от боевиков войска прикрывали себя от снайперского огня из окон и подвалов. Дымовые шашки и аэрозольная маскировка хорошо сработали в районе аэропорта Ханкала, обороняя от обстрела взлетающий и садящийся авиатранспорт.

Перспективы развития современных средств маскировки

Многое из того, что используется сегодня для эффективной маскировки войск в российской армии, осталось за кадром. Формат статьи не позволяет затронуть все аспекты этой деятельности российских военных. Да и работа специалистов по маскировке требует держать рот на замке.

Соперничество разведки и тех, кто ей противостоит, было и будет продолжаться всегда. Ценность информации из стана противника на войне определяется тысячами жизней собственных солдат. Если рассматривать опыт Великой Отечественной войны, то надо заметить: есть много примеров именно таких ошибок.

Выше был упомянут эпизод форсирования реки Нейсе войсками маршала Конева. Но был и ещё один эпизод, который мало озвучивается нашими историками. Форсирование реки войсками маршала Жукова. И этот эпизод имеет непосредственное отношение к теме этого материала. Когда немецкие маскировщики превзошли наших разведчиков и вместо реальных войск подставили под удар макеты.

Понимая, что русские будут наступать большими силами, немцы создали на первой линии обороны множество имитаций огневых позиций. И непосредственно перед началом наступления отвели войска на вторую линию. Мощнейший огневой налет пришелся по макетам. А наши солдаты наступали с подсветкой сзади зенитными прожекторами на поднятую пыль. А немцы видели наступающих как на ладони.

Появление новых систем обнаружения, нового вооружения, новых способов ведения боя всегда будет приводить к появлению систем противодействия. А значит, искусство маскировки будет не просто жить, но и постоянно развиваться. Это взаимосвязанные процессы.

Дым на страже

Интересно, что дымы находят применение не только в военной, но и в охранной сфере. Некоторые фирмы, такие, например, как британская компания Smokescreen, предлагают клиентам, среди которых бутики и супермаркеты, системы, основанные на генераторах аэрозолей. От взломщиков не так-то легко защититься — они вскроют любой замок и сломают любую дверь или решетку. Их не пугают и видеокамеры, ибо, даже будучи замеченными, преступники ухитряются сделать свое черное дело еще до приезда полиции. Но все будет иначе, если в момент срабатывания сигнализации взломанное помещение вдруг начнет быстро заполняться дымом. Эффект усугубят вспышки стробоскопической лампы и громкий, давящий на психику звук. Очевидно, в этой ситуации (проверено опытом) грабители предпочтут поскорее ретироваться с пустыми руками. Ведь их охватит ужас, да и не видно вокруг ни зги.

Редакция благодарит полковника Александра Шамова за помощь в подготовке статьи

Статья «Дым во спасение» опубликована в журнале «Популярная механика» (№1, Январь 2011).

Источник