Способы защиты оборудования при его работе

Способы защиты оборудования.

Российская реальность сурова. Где бы ни было размещено оборудование, нельзя пренебрегать угрозой его воровства или порчи. Разумеется, где-то такая опасность меньше (например за железными дверями лифтовой), где-то больше (на стене подъезда). Но защита все равно нужна в большинстве случаев.

К сожалению, удобного и универсального метода нет. Как обычно, хорошая защита дорога, а дешевая неэффективна. Поэтому рассмотрим достоинства и недостатки основных способов сохранения имущества.

Пассивные средства зашиты.

- Сохранения мест установки оборудования в тайне, маскировка.

- Приведение оборудование в состояние непригодности для продажи.

- Использование прочных металлических коробок.

- Ограничение доступа в помещения с установленным оборудованием.

Еще несколько лет назад достаточно было не афишировать места установки оборудования, и даже дорогие разветвители могли находится на чердаках и в подвалах без всякой защиты, в простейших электротехнических коробках «под болт».

Но эффективность таких мер последнее время сильно снизилась. Сети бурно растут. Тайну местоположения сохранить при нескольких десятках кабелей уже нереально. Стоимость оборудования то же в среднем повысилась — многопортовый (и тем более управляемый) коммутатор за $100-200 привлекает злоумышленников больше, чем 5-8 портовый за $25.

Однако начинающая сеть может вполне успешно некоторое время использовать маскировку и в настоящее время.

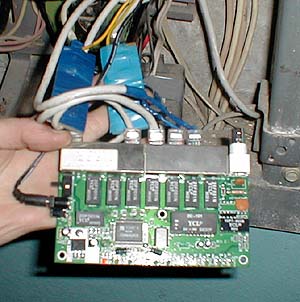

Рис. 2.10. Замаскированный хаб.

Можно ли предположить, что в этом месте находится узел небольшой сети? Особенно если участь, что освещение на фото от вспышки, и в обычно тусклом свете фонарика рассмотреть что-то вообще невозможно.

Но вот несколько кирпичей убрано:

Рис. 2.11. Замаскированный хаб.

Надо отметить, что в данном примере хорошо скрыто не только само устройство, но и все кабеля (по которым хаб можно легко найти). Злоумышленники обычно не любят сложные поиски на темном и пыльном чердаке, да и в сетях разбираются слабо (а профессионалы за «таким» не пойдут). Поэтому шансы на выживание узла весьма велики.

Необходимо только отметить, что данное решение ни в коем случае не должно быть образцом для подражания из-за неудачного подвода питания. Напряжению в 220 Вольт не место в такой близости от деревянных перекрытий. А в остальном — этот узел существует уже три года, и за это время при полностью открытом чердаке ни один хаб не был украден.

Следующий недорогой способ — приведение оборудования в непродажное состояние. Основные минусы — потеря гарантии и неприменимость метода для сложного и дорого оборудования (например маршрутизаторов, радиобриджей, xDSL модемов).

Рис. 2.12. Хаб без корпуса.

Самый простой способ лишения товарного вида — снять корпус. Так можно даже не потерять гарантию. Но для более надежной зашиты от воров придется покрасить хаб, нанести на чипы неудаляемую маркировку (гравировку). Или вообще присоединить к несущей стене так, что для кражи придется неизбежно сломать устройство.

В принципе, для небольшой любительской сети данный способ можно считать приемлемым. Но для оказания серьезных услуг (и дорого оборудования) придется использовать что-то другое.

А именно металлические ящики и (или) усиленные люки и двери в тех-помещения. Так как вопрос ящиков достаточно серьезен, его рассмотрение вынесено в отдельный (следующий) параграф настоящей книги.

Защита оборудования при помощи установки в помещения, снабженные своими прочными дверями едва ли не самый лучший способ из всех. Если есть такая возможность — то можно эффективно использовать электрощитки в коридорах «за железными дверями», лифтовые, даже чердаки или подвалы, если выходы на них «под замком».

Однако надо помнить, что доступ к техническим помещениям имеют многочисленные технические службы, электрики, лифтеры, телевизионщики, сантехники. А значит и ключи от соответствующих дверей могут легко попасть в чужие руки. Конечно, из-за недорогого хаба никто специально не будет заниматься, скажем, подкупом сантехника. Но в случае серьезного узла эту возможность исключать нельзя.

Надежную защиту дает только сигнализация.

Вариантов ее использования достаточно много. Но если их классифицировать, то принципиально отличаются три организационных направления. А конкретно:

- Привлечение специальных охранных служб.

- Использование своих сил.

- Средства взятия «на испуг».

Понятно, что первый путь дороже, но значительно спокойнее и надежнее. Технология простая — шлейф сигнализации подключается на специальное недорогое радиопередающее устройство (разумеется совершенно легально). При сработке в срок не позднее 5 минут должны приехать несколько бойцов с автоматами, и (вполне легально, подчеркну) «принять» нарушителей периметра.

Стоит такое удовольствие (в одной из Екатеринбургской служб) 600 рублей в месяц. Это для квартиры, в розницу. Думаю, что для защиты сети могут быть и другие, более выгодные, условия.

Понятно, что не надо защищать таким образом всю сеть до последнего хаба. Хватит центральных узлов и нескольких (случайно выбранных) периферийных. Есть надежда, что при таких мерах нехорошие люди долго на свободе не проходят. Попадутся если не на первый раз, так на третий-пятый-десятый.

Есть только несколько ограничений. Во-первых, не везде есть охранные службы. Во-вторых, защита в виде дверей или металлического ящика все же необходима. Ведь от сработки сигнализации до доступа к оборудованию должно пройти не менее 5-10 минут — охранной службе надо успеть добраться до нужного места.

Зато уже после первого же ареста можно спать спокойно. Слухи в криминальной среде разносятся быстро, и в дальнейшем охраняемые (или «подозрительные» в этом смысле) узлы будут обходить стороной.

Защита своими средствами не сложна технически. При использовании «пинговалки» или управляемого коммутатора определить факт наличия устройства в сети проще простого. Но в случае пропадания связи, спасать оборудование скорее всего будет, увы, поздно.

Потребуется отдельная система (радио, телефонная, или другого типа). Немного менее правильно, но все же можно в качестве средства раннего предупреждения использовать любые устройства, способные преобразовать факт срабатывания в сигналы Ethernet, которые можно контролировать штатными средствами. Тут могут подойти от управляемых коммутаторов до установленых в потайных местах веб-камер.

Но зафиксировать кражу — еще половина дела. Что делать дальше? Давать отпор похитителям самостоятельно небезопасно как в физическом плане, так и законодательном. Случаи, к сожалению, бывают разные. Поэтому защита своими средствами не слишком эффективна — с ней может быть больше проблем, чем пользы.

И о «пугательных» методах. Использовать датчик присутствия с речевым генератором не слишком сложно, и относительно не дорого. Но. Это явно одноразовое средство, и не поможет против квалифицированных воров. Так же не совсем понятно, что делать при отключении электропитания (хотя UPS спасет положение).

Не лучше и опасные средства типа подвода к корпусу высокого напряжения или капканов. Как правило от этого страдают сами владельцы. Да и запрещены такие действия законодательством РФ.

Значение легального размещения оборудования.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию.

Злоумышленник спокойно снимает оборудование. На этом его буквально за руку хватают сотрудники милиции. В ответ вор спокойно заявляет — это мое железо, что хочу, то с ним и делаю. Да и документ есть — вот, неделю назад я этот свитч покупал, там-то и там-то. А ключ от коробки, увы, потерял.

Как определить в такой ситуации истинного хозяина? По серийному номеру? По спиленному особым образом уголку чипа? Свидетелей собирать? Все методы сложны, неоднозначны, и в общем заведомо известно что «дело» дальше заявления не пойдет.

Таким образом, очевидно, что если сеть не имеет официальных разрешений на работу, проекта, документации — совершенно невозможно защитить устройства организационно. Подготовленный злоумышленник (например конкурент или бывший партнер) при определенных условиях вполне сможет безнаказанно причинить коммуникациям серьезнейший ущерб.

Можно сказать известную фразу — «Спасание утопающих — дело рук самих утопающих». Никто, кроме самих провайдеров, проблему сохранности оборудования не решит. На МВД надежда слабая — факт кражи очень сложно доказать (только ловить за руку, или брать «на испуг» при продаже). Поэтому и приходится сетям обзаводиться прочными металлическими ящиками — которые и играют на практике роль основного защитного механизма.

И мечтать (увы, пока только мечтать) о следующей компоновке узлов:

Рис. 2.13. Узел домашнего провайдера в Канаде.

УПС, мощный коммутатор, и небольшой медный и оптический кросс — что еще нужно для надежной, качественной работы? Все это в симпатичном (но не слишком прочном) ящике. Надеюсь, когда-нибудь и в России узлы Ethernet-провайдеров будут выглядеть похожим образом.

Источник

Способы защиты оборудования при его работе

При транспортировке по трубопроводам наименьшая скорость коррозии наблюдается при подаче исходной воды, что связано с образованием на поверхностях труб защитной окисно-меловой пленки, тормозящей коррозию металла. Для снижения коррозии выбирается металл для труб в соответствии с коррозионной активностью среды проходящей по ним. В ковденсатно-питательный тракт обычно подается вода обескислороживания в термических деаэраторах, а также после гидразинной обработки. Величина рН воды зависит от режима, применяемого при эксплуатации котла. При работе оборудования углекислота и кислород поступают в тракт котла с присосами воздуха через неплотности водяной системы конденсатора, с добавочной химически очищенной водой, с потоками дренажей.

После термической деаэрации подпиточной воды котлов осуществляется гидразинная обработка воды, при которой остаточный кислород химически связывается, а часть гидразина разлагается с образованием аммиака и газообразного азота, при этом повышается значение рН среды. Для связывания остаточного кислорода в воду дозируется сульфит натрия

При стехиометрической дозировке сульфита натрия в воду длительность связывания кислорода составляет 5-6 мин. при 40 °С, 2,5 мин при 6О°С и менее 2 мин. при 80°С. При дозировке сульфита натрия на 30 % больше стехиометрического количества реакция протекает в два раза быстрее. При сульфитироваяии образуется 9 мг Na2SO4 на 1 мг кислорода.

Особое внимание при эксплуатации оборудования следует уделять коррозии и защите от коррозии конденсаторов турбин. Основной конструкторский материал трубок конденсаторов — латунь, которая представляет собой сплав меди и цинка, отличаются пластичностью, высокой коррозионной стойкостью и теплопроводностью. В конденсаторе турбин используются трубки диаметром от 19 до 30 мм, длиной 1,95 до 8,85 м, в количестве от 1140 до 19600 шт. При этом поверхность охлаждения колеблется от 310 до 15240 и 2 (в конденсаторе турбин блока 300 МВт). Расход охлаждающей воды составляет 36000 м 3 /час. При наличии в воде НС1, СО2 и других кислот и кислорода медь легко подвергается коррозии с кислородной деполяризацией. Водород не может выделяться при коррозии меди, в отличие от процесса коррозии железа, даже при низком значении рН. Цинк (вторая составляющая латуней) в термодинамическом отношении неустойчивый металл с очень низкой склонностью к пассивированию и большой скоростью растворения в кислотах и щелочах, на его коррозию сильное влияние оказывают примеси (Fe, Си). Цинк малоустойчив в конденсате, особенно при нагреве, в жесткой воде на его поверхности образуется карбонатно-основная защитная пленка цинка, повышая устойчивость металла к коррозии.

Наиболее устойчивый в коррозионном отношении сплав МНЖ-5-1 в слабоминерализованной воде имеет скорость коррозии до 0,01 мм/год. При содержании хлоридов в воде на уровне 350-400 мг/л скорость коррозии достигает 0-05 мм/год. При вялой циркуляции воды (например, при скорости ниже 0,6 м/с; оптимальной считается скорость 1 м/с) повышенных температурах сплав подвергается язвенной коррозии со скоростью 0,3-0,4 мм/год. Если в воде содержатся ионы Сl — и SO 2- 4 , а их отношение к сумме ионов кальция превышает 0,1, то вода считается коррозионн-агрессивной, если это отношение меньше чем 0,1 — нет. Практически для устранения агрессивности воды следует иметь 4-х кратный избыток катионов кальция над суммой этих анионов.

Со стороны пара опасной считается аммиачная коррозия латуней, для протекания которой необходимо наличие помимо аммиака и кислорода СО2.

Коррозия водоподготовительного оборудования протекает в основном под действием кислорода растворенного в воде, а при эксплуатации водород катионитовых фильтров коррозия оборудования идет за счет низкого значения величины рН воды и периодического пропуска кислоты при регенерации катионита. На химводоочистках наблюдается местная коррозия оборудования в местах сварных соединений деталей дренажной системы, изготовленной из нержавеющей стали, и основного металла фильтра. При контакте неоднородного металла возникает пара катод-анод, через которые протекает ток и идет так называемая контактная коррозия. При работе оборудования химводоочистки в основном идет равномерная коррозия скорость которой определяется по эмпирическим формулам в зависимости от температуры воды. Так для обессоленной воды

для Н — Na — катионированной воды

для Na — катионированной воды

где СК — скорость коррозии металла (без удаления кислорода из воды), г/(м 2 ч); t-температура воды, °С.

Источник

Коррозия и консервация оборудования — Способы защиты оборудования при его работе

Содержание материала

При транспортировке по трубопроводам наименьшая скорость коррозии наблюдается при подаче исходной воды, что связано с образованием на поверхностях труб защитной окисно-меловой пленки, тормозящей коррозию металла. Для снижения коррозии выбирается металл для труб в соответствии с коррозионной активностью среды проходящей по ним. В конденсатно-питательный тракт обычно подается вода обескислороживания в термических деаэраторах, а также после гидразинной обработки. Величина pH воды зависит от режима, применяемого при эксплуатации котла. При работе оборудования углекислота и кислород поступают в тракт котла с присосами воздуха через неплотности водяной системы конденсатора, с добавочной химически очищенной водой, с потоками дренажей.

После термической деаэрации подпиточной воды котлов осуществляется гидразинная обработка воды, при которой остаточный кислород химически связывается, а часть гидразина разлагается с образованием аммиака и газообразного азота, при этом повышается значение pH среды. Для связывания остаточного кислорода в воду дозируется сульфит натрия

При стехиометрической дозировке сульфита натрия в воду длительность связывания кислорода составляет 5-6 мин. при 40°С, 2,5 мин при 60 °С и менее 2 мин. при 80 °С. При дозировке сульфита натрия на 30 % больше стехиометрического количества реакция протекает в два раза быстрее. При сульфитировании образуется 9 мг Na2SO4 на 1 мт кислорода.

Особое внимание при эксплуатации оборудования следует уделять коррозии и защите от коррозии конденсаторов турбин. Основной конструкторский материал трубок конденсаторов — латунь, которая представляет собой сплав меди и цинка, отличаются пластичностью, высокой коррозионной стойкостью и теплопроводностью. В конденсаторе турбин используются трубки диаметром от 19 до 30 мм, длиной 1,95 до 8,85 м, в количестве от 1140 до 19600 шт. При этом поверхность охлаждения колеблется от 110 до 15240 м 2 (в конденсаторе турбин блока 300 МВт) Расход охлаждающей воды составляет 36000 м 3 /час. При наличии в воде НС1, СO2 и других кислот и кислорода медь легко подвергается коррозии с кислородной деполяризацией. Водород не может выделяться при коррозии меди, в отличие от процесса коррозии железа, даже при низком значении pH. Цинк (вторая составляющая латуней) в термодинамическом отношении неустойчивый металл с очень низкой склонностью к пассивированию и большой скоростью растворения в кислотах и щелочах, на его коррозию сильное влияние оказывают примеси (Fe, Сu). Цинк малоустойчив в конденсате, особенно при нагреве, в жесткой воде на его поверхности образуется карбонатно-основная защитная пленка пинка, повышая устойчивость металла к коррозии.

Наиболее устойчивый в коррозионном отношении сплав МНЖ- 5-1 в слабоминерализованной воде имеет скорость коррозии до 0,01 мм/год. При содержании хлоридов в воде на уровне 350-400 мг/л скорость коррозии достигает 0-05 мм/год. При вялой циркуляции воды (например, при скорости ниже 0,6 м/с; оптимальной считается скорость 1 м/с) повышенных температурах сплав подвергается язвенной коррозии со скоростью 0,3-0,4 мм/год. Если в воде содержатся ионы Сl и SO, а их отношение к сумме ионов кальция превышает 0,1, то вода считается коррозионно-агрессивной, если это отношение меньше чем 0,1 — нет. Практически для устранения агрессивности воды следует иметь 4-х кратный избыток катионов кальция над суммой этих анионов.

Со стороны пара опасной считается аммиачная коррозия латуней, для протекания которой необходимо наличие помимо аммиака и кислорода СO2.

Коррозия водоподготовительного оборудования протекает в основном под действием кислорода растворенного в воде, а при эксплуатации водород катионитовых фильтров коррозия оборудования идет за счет низкого значения величины pH воды и периодического пропуска кислоты при регенерации катионита на химводоочистках наблюдается местная коррозия оборудования в местах сварных соединений деталей дренажной системы, изготовленной из нержавеющей стали, и основного металла фильтра. При контакте неоднородного металла возникает пара катод-анод, через которые протекает ток и идет так называемая контактная коррозия. При работе оборудования химводоочистки в основном идет равномерная коррозия скорость которой определяется по эмпирическим формулам в зависимости от температуры воды. Так для обессоленной воды

СК = 0,0171t-0,18, (1.18)

для I I — Na — катионированной воды

СК = 0,014t — 0,18, (1.19)

для Na — катионированной воды

CK = 0,009t (1.20)

где СК — скорость коррозии металла (без удаления кислорода из воды), г/(м 2 ч); t — температура воды, °C.

Источник