- Урок 13 Хранение и передача информации (§§ 7, 8)

- Содержание урока

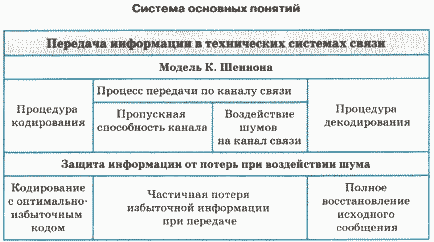

- Передача информации

- Модель передачи информации К. Шеннона

- Пропускная способность канала и скорость передачи информации

- Шум, защита от шума

- Вопросы и задания

- СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ «ШУМА».

- Основные источники шумов и помех и методы борьбы с ними

- Мультимедиа без помех

- Аналоговое видео

- Цифровое видео

- Аудиосигналы

- Использование усилителя мощности

- Использование витой пары (UTP)

- Использование ВОЛС

- Выводы:

Урок 13

Хранение и передача информации (§§ 7, 8)

Содержание урока

Передача информации

Передача информации

|  |  |

|

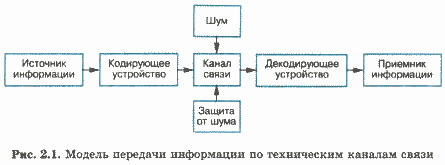

• Распространение информации происходит в процессе ее передачи. • Процесс передачи информации протекает от источника к приемнику по информационным каналам связи. В этом параграфе более подробно будут рассмотрены технические системы передачи информации. Ранее уже говорилось о том, что первой в истории технической системой передачи информации стал телеграф. В 1876 году американец Александр Белл изобрел телефон. На основании открытия немецким физиком Генрихом Герцем электромагнитных волн (1886 год), А. С. Попов в России в 1895 году и почти одновременно с ним в 1896 году Г. Маркони в Италии изобрели радио. Телевидение и Интернет появились в XX веке. Модель передачи информации К. ШеннонаВсе перечисленные способы информационной связи основаны на передаче на расстояние физического (электрического или электромагнитного) сигнала и подчиняются некоторым общим законам. Исследованием этих законов занимается теория связи, возникшая в 1920-х годах. Математический аппарат теории связи — математическую теорию связи разработал американский ученый Клод Шеннон. Клодом Шенноном была предложена модель процесса передачи информации по техническим каналам связи, представленная схемой на рис. 2.1. Работу такой схемы можно пояснить на знакомом всем процессе разговора по телефону. Источником информации является говорящий человек. Кодирующим устройством — микрофон телефонной трубки, с помощью которого звуковые волны (речь) преобразуются в электрические сигналы. Каналом связи служит телефонная сеть (провода, коммутаторы телефонных узлов, через которые проходит сигнал). Декодирующим устройством является телефонная трубка (наушник) слушающего человека — приемника информации. Здесь пришедший электрический сигнал превращается в звук. В теме «Информация. Представление информации» уже говорилось о кодировании на примере передачи информации через письменный документ. Кодирование там было определено как процесс представления информации в виде, удобном для ее хранения и/или передачи.

Современные компьютерные системы передачи информации — компьютерные сети, работают по тому же принципу. Есть процесс кодирования, преобразующий двоичный компьютерный код в физический сигнал того типа, который передается по каналу связи. Декодирование заключается в обратном преобразовании передаваемого сигнала в компьютерный код. Например, при использовании телефонных линий в компьютерных сетях функции кодирования/декодирования выполняет прибор, который называется модемом. Пропускная способность канала и скорость передачи информацииРазработчикам технических систем передачи информации приходится решать две взаимосвязанные задачи: как обеспечить наибольшую скорость передачи информации и как уменьшить потери информации при передаче. К. Шеннон был первым ученым, взявшимся за решение этих задач и создавшим новую для того времени науку — теорию информации. Шеннон определил способ измерения количества информации, передаваемой по каналам связи. Им было введено понятие пропускной способности канала как максимально возможной скорости передачи информации. Эта скорость измеряется в битах в секунду (а также килобитах в секунду, мегабитах в секунду).

• телефонные линии; • электрическая кабельная связь; • оптоволоконная кабельная связь; • радиосвязь. Пропускная способность телефонных линий — десятки и сотни Кбит/с; пропускная способность оптоволоконных линий и линий радиосвязи измеряется десятками и сотнями Мбит/с. Скорость передачи информации связана не только с пропускной способностью канала связи. Представьте себе, что текст на русском языке, содержащий 1000 знаков, передается с использованием двоичного кодирования. В первом случае используется телеграфная 5-разрядная кодировка. Во втором случае — компьютерная 8-разрядная кодировка. Тогда длина кода сообщения в первом случае составит 5000 битов, во втором случае — 8000 битов. При передаче по одному и тому же каналу второе сообщение будет передаваться дольше в 1,6 раза (8000/5000). Отсюда, казалось бы, следует вывод: длину кода сообщения нужно делать минимально возможной.

Шум, защита от шумаТермином «шум» называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим причинам, таким как плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации, передаваемых по одним и тем же каналам. Существуют и другие источники помех, имеющие физическое происхождение. Иногда, например, беседуя по телефону, мы слышим шум, треск, мешающие понять собеседника, или на наш разговор накладывается разговор других людей. Наличие шума приводит к потере передаваемой информации. В таких случаях необходима защита от шума. Для этого в первую очередь применяются технические способы защиты каналов связи от воздействия шумов. Такие способы бывают самыми разными, иногда простыми, иногда очень сложными. Например: использование экранированного кабеля вместо «голого» провода; применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума и пр. Шеннон разработал специальную теорию кодирования, дающую методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Например, если при разговоре по телефону вас плохо слышно, то, повторяя каждое слово дважды, вы имеете больше шансов на то, что собеседник поймет вас правильно. В системах передачи информации используется так называемое помехоустойчивое кодирование, вносящее определенную избыточность. Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам и удорожанию связи. Теория кодирования как раз и позволяет получить такой код, который будет оптимальным: избыточность передаваемой информации будет минимально возможной, а достоверность принятой информации — максимальной. Большой вклад в научную теорию связи внес известный советский ученый Владимир Александрович Котельников. В 1940-1950-х годах им получены фундаментальные научные результаты по проблеме помехоустойчивости систем передачи информации. В современных системах цифровой связи для борьбы с потерей информации при передаче часто применяется следующий прием. Все сообщение разбивается на порции — блоки. Для каждого блока вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных цифр), которая передается вместе с данным блоком. В месте приема заново вычисляется контрольная сумма принятого блока и, если она не совпадает с первоначальной суммой, передача данного блока повторяется. Так происходит до тех пор, пока исходная и конечная контрольные суммы не совпадут. Вопросы и задания1. Для чего нужна процедура кодирования передаваемой информации? 2. Что такое декодирование? Каким должен быть его результат? 3. Каким техническим средством связи вы чаще всего пользуетесь? Замечали ли вы при этом факты потери информации? 4. Назовите устройства кодирования и декодирования при использовании радиосвязи. 5. Что такое шум по отношению к системам передачи данных? 6. Какие существуют способы борьбы с шумом? 7. Пропускная способность канала связи 100 Мбит/с. Уровень шума пренебрежимо мал (например, оптоволоконная линия). Определите, за какое время по каналу будет передан текст, информационный объем которого составляет 100 Кб. 8. Пропускная способность канала связи 10 Мбит/с. Канал подвержен воздействию шума, поэтому избыточность кода передачи составляет 20%. Определите, за сколько времени по каналу будет передан текст, информационный объем которого составляет 100 Кб. Следующая страница Источник СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ «ШУМА».

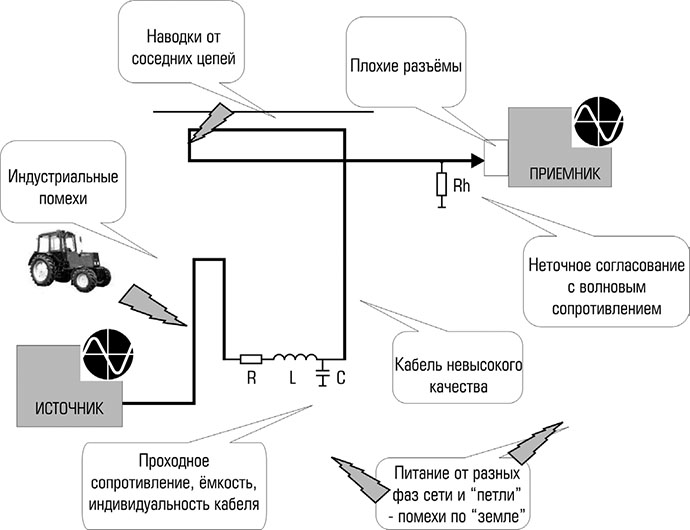

Термином «шум» называют разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Такие помехи, прежде всего, возникают по техническим причинам, таким как: · плохое качество линий связи, · незащищенность друг от друга различных потоков информации, передаваемых по одним и тем же каналам. · существуют и другие источники помех, имеющие физическое происхождение. Иногда, например, беседуя по телефону, мы слышим шум, треск, мешающие понять собеседника, или на наш разговор накладывается разговор других людей. Наличие шума приводит к потере передаваемой информации. В таких случаях необходима защита от шума. Для этого в первую очередь применяются технические способы защиты каналов связи от воздействия шумов. Такие способы бывают самыми разными, иногда простыми, иногда очень сложными. Например: использование экранированного кабеля вместо «голого» провода; применение разного рода фильтров, отделяющих полезный сигнал от шума и пр. Шеннон разработал специальную теорию кодирования, дающую методы борьбы с шумом. Одна из важных идей этой теории состоит в том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Например, если при разговоре по телефону вас плохо слышно, то, повторяя каждое слово дважды, вы имеете больше шансов на то, что собеседник поймет вас правильно. В системах передачи информации используется так называемое помехоустойчивое кодирование, вносящее определенную избыточность. Однако нельзя делать избыточность слишком большой. Это приведет к задержкам и удорожанию связи. Теория кодирования как раз и позволяет получить такой код, который будет оптимальным: избыточность передаваемой информации будет минимально возможной, а достоверность принятой информации — максимальной. Большой вклад в научную теорию связи внес известный советский ученый Владимир Александрович Котельников. В 1940-1950-х годах им получены фундаментальные научные результаты по проблеме помехоустойчивости систем передачи информации. Источник Основные источники шумов и помех и методы борьбы с нимиМультимедиа без помехВы включаете телевизор, чтобы посмотреть новости или хоккей, и вдруг экран заполняется черными точками, а из динамиков вместо голоса диктора раздается противное шипение. Что это? А это ваш сосед бреется неисправной электробритвой. Бритву выключили, но стало еще хуже: экран дергается, синхронизация изображения нарушена, а в звуковом канале что-то грохочет и взрывается. А это что? – спросите вы. А это соседка сняла трубку китайского радиотелефона, который по странной случайности настроен на несущую первого метрового телевизионного канала. В последние десятилетия проблема взаимного воздействия на радиоэлектронные уст-ройства непреднамеренных помех (специалисты говорят о проблеме электромагнитной совместимости, ЭМС) стала настолько острой, что иногда для обеспечения ЭМС приходится искусственно снижать технические характеристики аппаратуры. Не лучше обстоит дело и при передаче на большие расстояния изображения и звука. Человеческий глаз и ухо – очень чувствительные инструменты, мгновенно замечающие малейшие нарушения качества. Инженерам приходится искать все более сложные и дорогостоящие технические решения, чтобы обеспечить передачу изображения и звука на большие расстояния без существенной потери качества. Оставив в стороне эфирные каналы передачи информации, кратко рассмотрим источники шумов и помех в проводных линиях передачи аудио- и видеоинформации. Итак, требуется передать сигнал (телевизионный, компьютерный, звуковой и т.д.) из одного пункта (Источник) в другой пункт (Приёмник). Если кабель короток (например, 1 метр), то многие из рассматриваемых проблем, скорее всего, не возникнут, хотя в некоторых случаях даже такое расстояние может оказаться губительным для сигнала. Если же реальному кабелю суждено проделать длинный и извилистый путь в помещении или на открытом пространстве, сигнал в нём неизбежно подвергнется воздействию многих негативных факторов. Основными источниками шумов и помех принято считать:

Второстепенными источниками шумов являются гальванические и электролитические процессы, трибоэлектрический эффект 1 и вибрации кабелей. Индустриальные помехи – эти помехи, называемые также промышленными помехами, проявляют себя в местностях, где работают электростанции и различные электрические установки, аппараты и приборы: электродвигатели, аппараты электросвязи, медицинские приборы, ЭВМ, электросварочные аппараты, электрические звонки, системы электрического зажигания двигателей внутреннего сгорания. Помехи, создаваемые приему другими радиостанциями также можно отнести к индустриальным помехам.

Наводки от соседних цепей возникают в тех случаях, когда сигнальный провод или кабель попадает в зону действия электромагнитного поля, создаваемого другим проводом или кабелем. Например, если в квартире рядом проложены телефонный провод и радиотрансляционная линия, то, сняв телефонную трубку, иногда можно будет услышать музыку или речь. Это и есть наводки от соседних цепей. Особенно чувствительны к таким наводкам кабели для небалансных сигналов (например, коаксиальные) с невысоким качеством экранировки (один слой небрежно выполненной оплётки). Разъемы низкого качества обычно плохо экранированы, но это еще полбеды. Основным источником шумов в разъемах бывают так называемые контактные шумы, которые возникают вследствие несовершенства контакта между материалами штыря и гнезда. Контактные шумы прямо пропорциональны величине протекающего через контактную пару тока, а плотность распределения мощности шумов обратна частоте. Если разъем совсем скверного качества, то возможно даже возникновение «дребезга» и искрение. Если материалы в разъеме подобраны неправильно, без учета их взаимного положения в гальваническом ряду, то между ними может возникнуть своеобразный электрохимический элемент, создающий шумы и ускоряющий коррозию. Сам по себе кабель, особенно если он экранированный, не является источником существенных шумов, однако, от его качества сильно зависит затухание сигнала в линии, а от индуктивных и емкостных (реактивных) характеристик – искажения передаваемого сигнала. Любой кабель имеет проходное омическое сопротивление, ёмкость и индуктивность. Последние два параметра, равно как и потери в диэлектрике кабеля (tgδ) и некоторые другие факторы особенно сильно влияют на качество передачи высокочастотных составляющих сигнала – информации о мелких деталях и цвете в аналоговом видео, фронтов импульсов в цифровом сигнале. Чем длиннее кабель и чем шире спектр передаваемого сигнала, тем больше будут потери. Характерное для кабеля волновое сопротивление может колебаться по его длине (за счёт его недостаточного качества или ошибок в прокладке), что приводит к возникновению отражений и «размытию» и ряби на картинке. Неправильно заземленный кабель – мощный источник искажений и помех. Режим электрической цепи, при котором сопротивление приемника равно сопротивлению линии, называется режимом согласованной нагрузки. Если нагрузка несогласованна, то часть передаваемого сигнала не поступит в приемник, а отразится в виде обратной волны, снижая уровень передаваемого сигнала и создавая искажения. Неправильно спроектированное питание аппаратуры (от разных фаз сети переменного тока) и неправильно организованные контуры заземления способны вызвать появление мощных помех, борьба с которыми в уже смонтированной аппаратуре чрезвычайно сложна и малоэффективна. Подключение «земли» сигнального кабеля к общему контуру заземления (или зануления) в нескольких точках приводит к образованию «петель» заземления, а запитывание приёмника и источника сигнала от разных фаз сети переменного тока может даже при полностью исправных источниках питания устройств вызвать появление значительной разности напряжений между ними (и небольших токов, которые будут «выравниваться» через экран сигнального кабеля, создавая характерный фон переменного тока). Все вышеуказанные факторы приводят к уменьшению расстояния, на который можно передать сигнал без заметных искажений (с допустимым уровнем качества). На практике, при использовании только пассивных мер по обеспечению качества передачи (о них – далее), обычно достигаются следующие расстояния: Аналоговое видеоКомпозитный видеосигнал – передаётся по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом, используются байонетные разъёмы (BNC, в бытовой технике используются «тюльпаны» – RCA). Спектр стандартного сигнала не превышает 6 МГц, а расстояние передачи достигает 50-100 метров. Ограничивает расстояние, в основном, затухание сигнала (падение его амплитуды). Толстый коаксиальный кабель с толстым одножильным центральным проводником обеспечивает лучшие результаты. Падение амплитуды до некоторой степени парируется регулятором яркости, при дальнейшем увеличении расстояния в сигнале теряется синхронизация. Видеосигнал S-video (YC) – передаётся по двум параллельным коаксиальным кабелям. Имеет почти такие же спектральные параметры, что и композитный. Передаётся чуть хуже, т.к. может возникать некоторый разбег фаз между сигналами в двух кабелях. Компонентный видеосигнал (YUV/YPbPr, RGB, RGBS, RGBHV/VGA) – передаётся по нескольким (3-5) параллельным коаксиальным кабелям. Сигнал имеет гораздо более широкий спектр (до 30 МГц для YUV/RGBS, более 300 МГц для VGA/UXGA). Ограничивает расстояние (5-30 метров) подавление ВЧ-составляющих (потеря резкости), затухание сигнала, разбег фаз сигналов. Максимальное расстояние (до 30-60 метров) достигается только при очень качественных и толстых (дорогих) кабелях. Цифровое видеоЦифровой видеосигнал SDI (Serial Digital Interface) передаётся по толстым коаксиальным кабелям с волновым сопротивлением 75 Ом, используются байонетные разъёмы (BNC). Стандартный видеосигнал имеет полосу до 270 Мбит/с (фактически – МГц), сигналы телевидения высокой чёткости HDTV могут иметь полосу до 1300 Мбит/с. Несмотря на столь широкую полосу сигнала, SDI обычно удаётся передавать на расстояние до 50-200 метров, ограничиваемое, в основном, затуханием сигнала и нарастанием джиттера (дрожания фаз цифровых импульсов). Для сигнала HDTV расстояния обычно значительно меньше. Цифровой видеосигнал DVI (Digital Video Interface) передаётся по специальному кабелю из медных витых пар. Ширина спектра сигнала – до 165 МГц (для двух каналов получается в сумме до 330 МГц), при этом расстояние передачи ограничено 5 метрами. АудиосигналыНебалансные аудиосигналы обычно передаются по экранированному кабелю, с разъёмами RCA («тюльпаны», иногда используются и другие соединители). На входе приёмника согласованная нагрузка не используется (вход должен быть высокоомным). При спектре сигнала до 20 кГц реально не стоит передавать такие сигналы более чем на 10-30 метров. Балансные аудиосигналы чаще всего транслируются по экранированным витым парам проводов с разъёмами XLR. Такие сигналы гораздо устойчивее к воздействию помех и наводок, поэтому часто используются для подключения микрофонов. Сигналы большего уровня (линейного и выше) можно передавать на расстояние до 200 м и более. Все возможные источники помех следует предусматривать на этапе проектирования и тогда же закладывать в систему методы и средства противодействия им. Различают пассивные и активные методы борьбы с шумами и помехами. Пассивные методы борьбы с шумами и помехами состоят:

Активные методы борьбы с шумами и помехами состоят:

Если возможности пассивного решения проблемы доставки сигналов исчерпаны (или не дают полной гарантии качества), следует ввести в схему дополнительные активные элементы. При работе на длинную линию связи многие источники сигнала могут оказаться неспособными «вытянуть» такую линию. К тому же в них обычно не предусмотрено никаких регулировок, способных скомпенсировать потери сигнала в линии. Решением может быть добавление усилителя мощности на выходе источника сигнала. Использование усилителя мощности В таком усилителе обычно предусматривается как регулировка усиления (амплитуды сигнала на выходе), позволяющая скомпенсировать омическое сопротивление кабеля, так и регулировка амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в области высоких частот – для компенсации высокочастотных потерь в кабеле из-за его проходной ёмкости, индуктивности и диэлектрических потерь.

Использование витой пары (UTP) Иногда использование коаксиальных кабелей не даёт нужного результата – расстояние оказывается слишком большим, помехи – слишком сильными, а проблемы с «петлями» по контуру заземления – трудноразрешимыми. В этом случае следует с помощью специальных устройств преобразовать сигнал в балансный и передавать его по кабелям из обычной витой пары – и при этом избавляться от перечисленных проблем. Специальный передатчик преобразует входной сигнал в сигнал для стандартного кабеля UTP категории 5 или выше (используется для прокладки компьютерных сетей Ethernet), приёмник на другом конце линии связи осуществляет обратное преобразование. Для связи используется только неэкранированный кабель (Unshielded Twisted Pair, UTP), экранированный кабель STP работать не будет (у него слишком большая проходная ёмкость). Кабель UTP много дешевле высококачественного коаксиального кабеля, и при больших длинах линии связи (даже с учётом цены дополнительных передатчика и приёмника) тракт передачи сигнала в целом оказывается даже дешевле. Кабели UTP обычно закладываются в современных зданиях уже на этапе проектирования, то есть во многих случаях для передачи сложных видео и аудиосигналов можно воспользоваться уже имеющейся проводкой, что дополнительно удешевляет проект. Использование специального балансного сигнала и качественной витой пары позволяет передавать сигналы на очень большие расстояния: композитный или S-video – до 1 км, VGA – более 300 м, при этом уменьшаются и проблемы с наводками и помехами по «земле». Использование ВОЛСЕсли нужно передавать видеосигнал на особо длинные расстояния, можно перейти к использованию волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). При этом проблем с помехами и контурами заземления не возникает в принципе. При использовании многомодового кабеля композитный сигнал можно передавать на расстояние до 5 км, а при использовании одномодового кабеля – до 25 км. Выводы:

Таблица. Ограничение по расстоянию передачи Источник |

Из курса основной школы вам известно:

Из курса основной школы вам известно:

Однако существует другая проблема, которая на рис. 2.1 отмечена словом «шум».

Однако существует другая проблема, которая на рис. 2.1 отмечена словом «шум».

Хранение и передача информации (§§ 7, 8)

Хранение и передача информации (§§ 7, 8)