Способы запирания канала ствола

Механизм запирания и отпирания канала ствола — совокупность деталей, предназначенных для запирания канала ствола во время выстрела и отпирания после него.

Узел запирания — совокупность деталей, входящих в механизм запирания и отпирания канала ствола, которые в момент выстрела непосредственно обеспечивают удержание гильзы в патроннике ствола. Основной деталью этого узла является затвор.

Механизмы с жёстко сцепляющимся со стволом затвором

Поворотом затвора (боевой личинки, муфты).

При запирании ствола поворотом затвора затворная рама доводит затвор до соприкосновения с казенным срезом, после чего затвор останавливается, а затворная рама продолжает движение вперед. Скос затворной рамы при этом воздействует на поворачивающий выступ затвора (личинки, муфты, другой детали), что вызывает его вращение вокруг своей оси и заводит запирающие выступы за вырезы в ствольной коробке либо в хвостовике ствола. Движение затворной рамы к стволу до упора устанавливает триггер в одно состояние, а движение затворной рамы от ствола до упора устанавливает триггер в другое состояние.

Во избежание расклинивания первичный поворот затвор обычно получает от взаимодействия не со скосом затворной рамы, а с наклонным пазом ствольной коробки; поворачивающий выступ затвора при этом находится на перпендикулярной площадке в начале скоса затворной рамы. После того, как поворачивающий выступ затвора выведен на наклонный участок скоса затворной рамы, паз ствольной коробки переходит из наклонного в перпендикулярный, обеспечивая тем самым фиксацию зеркала затвора у казенного среза ствола; поворот затвора в дальнейшем обеспечивается взаимодействием со скосом затворной рамы.

Число запирающих выступов затвора в современных системах варьируется от 2 до 8…10.

Запирание поворотом затвора применяется в пулемете Lewis и винтовке Garand M1 — основном оружии пехоты армии США во Второй мировой войне. Сейчас такой способ запирания применяется в военных системах автоматического стрелкового оружия, а также в основанных на них образцах для гражданского рынка.

Перекосом затвора .

При запирании перекосом затворная рама в крайней передней точке перемещает всё тело затвора в продольной плоскости (в то время как при запирании поворотом затвора — в поперечной), при этом задний конец затвора заходит за опорную плоскость ствольной коробки. Зеркало затвора после запирания принимает положение, перпендикулярное каналу ствола, и, соответственно, донцу гильзы. Движение затворной рамы к стволу до упора устанавливает триггер в одно состояние, а движение затворной рамы от ствола до упора устанавливает триггер в другое состояние.

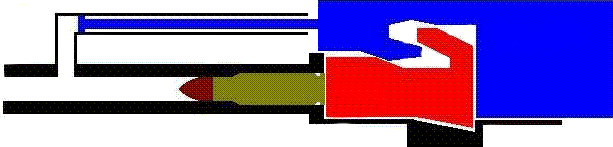

Затвор выделен красным цветом, а затворная рама с газовым поршнем и штоком — синим цветом

Принцип запирания перекосом затвора пользовался особой популярностью среди конструкторов-оружейников в первой половине XX века. Наиболее известные образцы автоматического и самозарядного оружия, использующие этот принцип запирания: советские СВТ, СКС, немецкая StG 44

Запирание качающейся личинкой (рычагом).

При запирании качающейся личинкой (рычагом) фиксация затвора у казенного среза ствола обеспечивается с помощью промежуточной детали, подвижной в плоскости, параллельной оси ствола.

При использовании автоматики на основе отдачи ствола запирание осуществляется за опорные поверхности на стволе либо на затворе. После выстрела подвижный ствол проходит некоторый путь в запертом состоянии, после чего личинка встречает уступ ствольной коробки (рамы пистолета), сдвигается в плоскости, перпендикулярной оси ствола, отпирая его и давая отойти затвору.

В системах с газовым двигателем автоматики опорные поверхности, за которые заходит личинка при запирании, располагаются на ствольной коробке; сдвиг личинки в вертикальной плоскости происходит с началом движения газового поршня, воздействующего на затворную раму.

Для сочленения личинки с подвижными частям автоматики могут использоваться как копирные поверхности (например, в пулемёте Browning M1917), так и шарниры (например, в автоматической винтовке BAR).

Запирание личинкой широко используется в самых различных видах стрелкового оружия: автоматах (Автомат Фёдорова) и пулемётах (Browning M2HB), пистолетах (Lahti L-35, Mauser C96, Намбу Тип 14), самозарядных дробовиках (Browning Auto-5).

Запирание раздвижными боевыми упорами (парой боевых личинок).

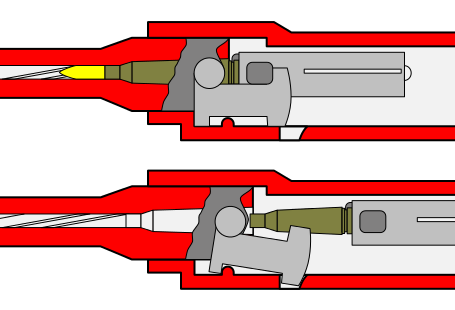

В определённой степени напоминает предыдущий вариант, но боевых личинок / упоров два и расположены они по бокам затвора. Применено во всех пулемётах Дегтярёва, в том числе — ДП и его вариантах, РП-46, РПД, ДШК, и ряде основанных на них конструкций. Автоматика этих пулемётов приводилась в действие отводимыми из канала ствола пороховыми газами. После прихода в переднее положение, затвор утыкается в казённый срез ствола, а затворная рама с ударником продолжает по инерции движение вперёд. Утолщённая часть соединённого с затворной рамой ударника разводит в стороны боевые упоры, расположенные по бокам затвора и соединённые с ним при помощи копирных пазов; при запирании они качаются в горизонтальной плоскости, сцепляя его с затворной коробкой. Отпирание производится за счёт газоотводного двигателя с длинным ходом поршня, который после выстрела отводит назад затворную раму с ударником и специальным фигурным выемом на ней сводит боевые упоры. Также из иностранных образцов с аналогичным принципом запирания можно отметить швейцарский единый пулемёт MG 51, в котором, однако, для работы автоматики используется отдача ствола с коротким ходом.

Боевые упоры обозначены розовым цветом

Этот механизм запирания очень надёжен и сравнительно прост конструктивно, но требует тщательной подгонки каждого боевого упора по месту для соблюдения симметричности запирания, а кроме того — массивных и прочных стенок ствольной коробки, за вырезы в которых осуществляется запирание, что повышает металлоёмкость и массу оружия.

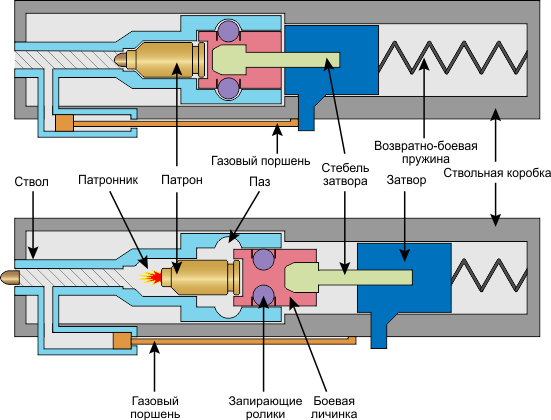

Роликовое запирание

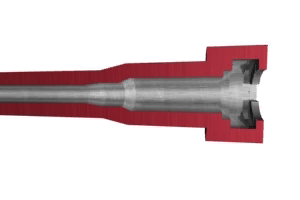

При роликовом запирании затвор состоит из двух частей: боевой личинки, на которой выполнены зеркало затвора и направляющие для роликов, и стебля затвора, в передней части которого имеется клин. Между скосами клина и боевой личинкой находится пара роликов. При запирании клин раздвигает ролики, заводя их в пазы на муфте ствола и фиксируя боевую личинку у казенного среза. После выстрела ствол некоторое время отходит назад в запертом состоянии, после чего ролики сводятся наклонными пазами ствольной коробки, попутно выталкивая назад стебель затвора. В определенный момент ролики выходят из пазов на муфте ствола, и боевая личинка может отойти назад вместе со стеблем затвора.

Роликовое запирание применялось в немецком пулемёте MG 42 с автоматикой работающей по принципу отдачи ствола. В данном случае, наиболее существенным преимуществом этой схемы было запирание за отросток ствола, что позволило выполнить ствольную коробку пулемёта в виде дешёвой штампованной детали, в отличие от очень сложной в производстве фрезерованной у MG 34.

Запирание коленчатой парой рычагов (кривошипно-шатунное)

При использовании данного принципа запирания затвор фиксируется у казённого среза ствола парой сочлененных рычагов. Свободный конец одного из рычагов шарнирно закреплен на затворе, другого — на неподвижных деталях оружия. Рычаги находятся в мёртвой точке, то есть угол между их плечами близок к 180 градусам, так, что при откате подвижных частей автоматики рычаги не складываются в сторону, а сохраняют это положение до тех пор, пока их сочленение не встретит специальный уступ на неподвижной ствольной коробке. После этого рычаги могут сложиться, а затвор — самостоятельно отойти назад.

Конструкции, использующие этот принцип запирания, отличаются сложностью изготовления, и современные конструкторы его практически не применяют. В то же время, запирание ствола коленчатой парой рычагов применялось сразу в трёх хорошо известных исторических образцах стрелкового оружия: пулемёте Максима (таким образом, это был первый принцип запираниия канала ствола, реализованный в массово производимом автоматическом оружии), пистолете Luger P08 системы Георга Люгера, и магазинных винтовках Генри и Генри-Винчестера, за исключением модели 1895 года c клиновым запиранием.

Запирание запирающим клином.

Сцепление затвора со ствольной коробкой и стволом осуществляется деталью, называемой клином, движущейся в плоскости, точно или примерно перпендикулярной оси канала ствола (причём обычно — вертикальной). Клин входит в поперечный паз на затворе, надёжной запирая его. Запирающий клин может располагаться как в передней, так и в задней частях затвора. В первом случае узел запирания получится компактным, но может взаимодействовать с механизмом подачи патронов, снижая надёжность работы автоматики. Во втором случае узел запирания часто имеет большой габарит по высоте, что вынуждает конструктора делать высокую ствольную коробку.

Использовалось, например, в винтовке АВС-36 (клин расположен в передней части затвора) и пулемёте Браунинга (заднее расположение клина). Позволяет создать очень короткий запирающий механизм, но при этом не достигается симметричности запирания.

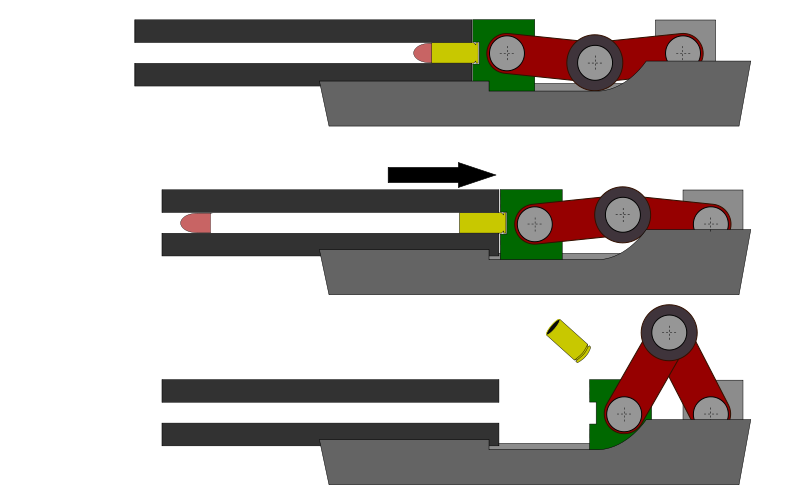

Запирание перекосом ствола.

Данный принцип запирания используется в системах автоматики, работающих от отдачи ствола с коротким ходом, причём как правило — в пистолетах. Ствол остаётся сцепленным с затвором до тех пор, пока не зайдёт своим выступом в фигурный вырез на неподвижной раме (вместо выступа и выреза может использоваться шарнирное сочленение — серьга). Под воздействием фигурного выреза ствол снижается и опорные поверхности затвора теряют свой контакт со стволом.

Данный принцип запирания был разработан американским конструктором Джоном Мозесом Браунингом и был применён им в таких известных конструкциях, как Colt M1911 и FN Browning M1935. Схема Браунинга стала классической, послужив основой для разработки множества конструкций самозарядных пистолетов по всему миру (в СССР — ТТ).

Запирание снижением ствола

Запирание (сцепление боевых упоров ствола с соответствующими выступами затвора) происходит при накате затвора и при плоско-параллельном перемещении ствола вперёд-вверх. Необходимый ход движения ствола обеспечивается боковыми выступами ствола, скользящими в наклонных пазах неподвижной ствольной коробки (или пистолетной рамки). Отпирание происходит в обратном порядке — при совместном откате ствола и затвора при плоско-параллельном перемещении ствола назад-вниз. После расцепления ствол останавливается, а затвор продолжает откат на длину большую длины патрона.

Пример оружия, использующего принцип запирания снижением пистолет Webley & Scott Mk. I (Великобритания).

Поворотом ствола

Запирание и отпирание механизма производится поворотом ствола вокруг своей оси.

Примеры оружия, использующих принцип запирания поворотом ствола: пистолет Roth Steyr M1907

Источник

Системы автоматики самозарядного огнестрельного оружия (Часть 2)

В предыдущей статье по системам автоматики ручного огнестрельного оружия мы попытались познакомиться с самыми простейшими системами, разобраться в которых может каждый, не затрачивая практически никаких усилий. В этой статье, предлагаю попробовать разобраться с чуть более сложным материалом, а именно с системами автоматики, которые имеют подвижный ствол и жесткое запирание канала ствола затвором. Попробую все сделать более организовано, в меньшем объеме и менее нудно, в сравнении с предыдущей статьей. Так сказать, меньше слов больше смысла. Ну, а начнем с системы автоматики с коротким ходом ствола, как с самого объемного вопроса.

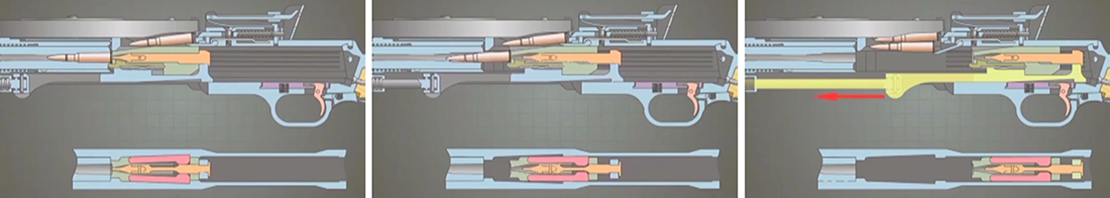

Система автоматики с коротким ходом ствола с качающейся личинкой.

Начнем с того, что некогда предложил Браунинг и с чем можно познакомиться в пистолете ТТ, то есть с системой автоматики с коротким ходом ствола с качающейся личинкой. В первую очередь нужно разобраться в том, каким образом кожух-затвор, верхняя подвижная часть пистолета, которую тянут и отпускают для того чтобы патрон попал в патронник, входит в сцепление с подвижным стволом оружия. То есть, как запирается канал ствола. И для ТТ, и для Colt M1911, и для еще не менее тысячи пистолетов этот момент одинаков. Сцепление ствола с кожухом затвором осуществляется при помощи приливов в верхней части ствола, грубо говоря выступающих элементов на внешней поверхности ствола оружия в виде П-образных зубов и таких же проточек на внутренней поверхности кожуха-затвора. Таким образом, если совместить выступы и проточки, то ствол и затвор будут связаны друг с другом и будут двигаться вместе. Запомнили этот момент.

Сама по себе качающаяся личинка может быть самой разнообразной формы и исполнения, тут уже насколько хватит фантазии конструктора, но в любом случае основная ее задача остается неизменной – опустить казенную часть ствола при движении кожуха-затвора назад. На видео, прикрепленное к тексту, отлично видно как это все работает на примере Colt M1911, внимание нужно обратить на ту деталь, которая расположена под стволом, позади возвратной пружины, ошибиться там сложно. Работает это все следующим образом:

1. Пороховые газы толкают вперед пулю и стремятся толкнуть гильзу назад.

2. Так как гильза заперта в патроннике затвором, связанным со стволом, то в движение приходят и затвор, и ствол вместе.

3. В процессе движения ствола оружия, личинка поворачивается, заставляя казенную часть ствола опуститься, а значит ствол начинает выходит из сцепления с затвором.

4. Ствол оружия останавливается, а кожух-затвор продолжает двигаться назад, извлекая и выбрасывая стреляную гильзу и взводя курок (при ударно-спусковом механизме одинарного и двойного действия).

5. Дойдя до крайней задней точки, кожух-затвор останавливается и начинает двигаться уже вперед под действием возвратной пружины.

6. Двигаясь вперед, кожух-затвор выталкивает из магазина новый патрон и вставляет его в патронник.

7. Упершись в казенную (тыльную) часть ствола, кожух-затвор толкает его вперед, за счет поворачивающейся личинки, казенная часть ствола снова приподнимается и выступы на внешней поверхности ствола входят в сцепление с вырезами на внутренней поверхности кожуха-затвора. То есть все вернулось в исходное положение.

Отдельно стоит отметить, что система автоматики с коротким ходом ствола и личинкой может применяться и с другими вариантами сцепления ствола и кожуха-затвора. Например, широкое распространение получил метод сцепления выступа над патронником и окном для выброса стреляных гильз. Это существенно облегчает процедуру изготовления деталей, а следовательно, и снижает стоимость производства оружия, что сказывается на конечной цене, но далеко не всегда.

Система автоматики с коротким ходом ствола и вырезом в приливе под патронником.

Примером этого безобразия может служить всеми любимый Glock, хотя в различных образцах оружия могут присутствовать свои незначительные нюансы, но в целом принцип работы одинаков. Все работает в точности так же, как и в предыдущей системе автоматики с тем лишь исключением, что теперь при движении ствола оружия назад казенная часть опускается из-за того, что фигурный вырез в приливе вот патронником через обычное скольжение взаимодействует со штифтом. Происходит все следующим образом.

1. Пороховые газы толкают вперед пулю и стремятся толкнуть гильзу назад.

2. Так как гильза заперта в патроннике затвором, связанным со стволом, то в движение приходят и затвор, и ствол вместе.

3. В процессе движения ствола оружия, в фигурный вырез входит штифт, заставляя казенную часть ствола опуститься, а значит ствол начинает выходит из сцепления с затвором.

4. Ствол оружия останавливается, а кожух-затвор продолжает двигаться назад, извлекая и выбрасывая стреляную .

5. Дойдя до крайней задней точки, кожух-затвор останавливается и начинает двигаться уже вперед под действием возвратной пружины.

6. Двигаясь вперед, кожух-затвор выталкивает из магазина новый патрон и вставляет его в патронник.

7. Упершись в казенную (тыльную) часть ствола, кожух-затвор толкает его вперед, за счет обратного взаимодействия фигурного выреза в приливе под патронником и штифта, казенная часть ствола снова приподнимается и выступ над патронником входит в окно для выброса стреляных гильз.

Встречаются также пистолеты, в которых фигурный вырез закрытый и штифт постоянно находиться в нем, в общем, как уже было сказано выше, вариаций много, но суть одна и та же.

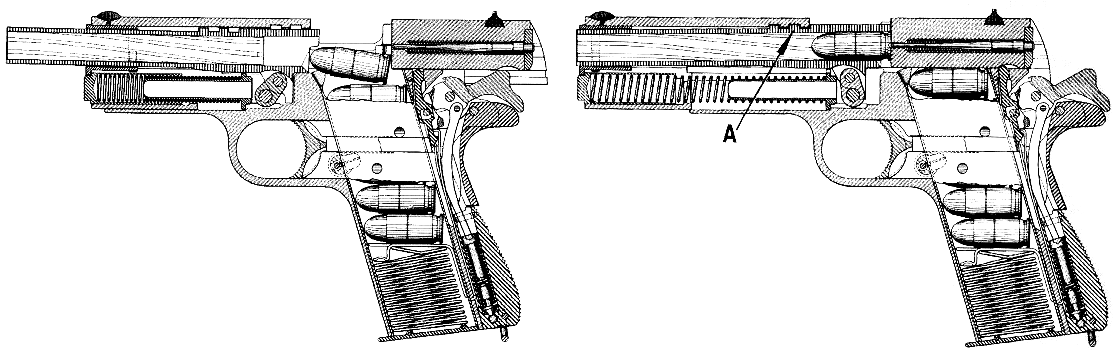

Системы автоматики с коротким ходом ствола с отдельными запирающими элементами.

С целью исключения перекоса ствола при его расцеплении с кожухом-затвором было придумано использовать отдельную деталь для запирания канала ствола, самым ярким примером тому может быть Beretta 92. В данном пистолете ствол оружия также имеет возможность движения назад, но сцепление и расцепление ствола и кожуха-затвора происходит благодаря отдельной клиновидной детали под стволом, имеющей боковые выступы. Этот запирающий клин, если его так можно назвать, неподвижен в своей передней части, его более крупная часть с боковыми выступами может перемещаться вверх-вниз, входя в сцепление с кожухом затвором. Происходит это следующим образом:

1. Как обычно, пороховые газы толкают пулю и гильзу в разные стороны.

2. Энергия от пороховых газов передается гильзе, от гильзе затвору, который сцеплен со стволом, так как клинообразная качающаяся деталь под стволом поднята и ее боковые выступы входят в кожух-затвор. Соответственно кожух-затвор и ствол начинают двигаться назад.

3. В процессе движения ствола назад, запирающий клин начинает опускаться своей тыльной частью, его выступы выходят из сцепления с кожухом-затвором и занимают место в прорезях направляющих кожуха-затвора в рамке, ствол останавливается.

4. Кожух-затвор продолжает двигаться выбрасывая стреляную гильзу и взводя курок оружия.

5. Дойдя до своей крайней задней точки, кожух-затвор начинает двигаться в обратном направлении, так как его толкает возвратная пружина.

6. В процессе движения вперед, кожух-затвор выталкивает из магазина новый патрон и вставляет его в патронник.

7. Упершись в казенную часть ствола, кожух-затвор толкает его вперед, вследствие чего запирающий клин обратно начинает подниматься в своей верхней части так как натыкается на направляющий стержень возвратной пружины. Следовательно, и запирающие боковые выступы входят в сцепление с кожухом-затвором.

Вторым не менее известным примером подобной системы автоматики является недавно выпущенный пистолет Strike или Стриж. Этот образец имеет перемещающуюся в вертикальной плоскости деталь, которая точно так же заставляет кожух-затвор и ствол сцепиться. Снижение запирающей детали обеспечивается тем же фигурным вырезом и штифтом продетым в него. Именно по этой причине, когда говорят об уникальной, новой системе автоматики Стрижа, я улыбаюсь во все 32 зуба. И ведь кушают люди информацию о «новом» «не имеющем аналогов», даже не давятся. Даже спорить умудряются. А из нового всего-то одну детальку заменили на другую, оставив принцип работы неизменным.

Система автоматики с коротким ходом ствола с запиранием при повороте ствола.

1. Пороховые газы толкают пулю вперед и приводят в движение кожух-затвор, передав ему энергию от пороховых газов через гильзу. Так как кожух-затвор сцеплен со стволом, то в движение приходит и ствол.

2. В процессе движения назад, ствол оружия поворачивается, так как в казенной части ствола имеется выступ, который входит в косую прорезь во вкладыше рамки оружия. Именно так ствол выходит из сцепления и останавливается.

3. Затвор продолжает двигаться назад, извлекая стреляную гильзу и выбрасывая ее.

4. Дойдя до своей крайней задней точки, затвор останавливается и начинает двигаться уже вперед, под воздействием возвратной пружины.

5. В процессе движения затвора вперед происходит извлечение нового патрона из магазина и его вставка в патронник.

6. Когда кожух-затвор упирается в казенную часть ствола, он начинает толкать его вперед и благодаря взаимодействию выступа в казенной части ствола и косого выреза во вкладыше в рамке оружия ствол обратно начинает поворачиваться и сцепляется с кожухом-затвором.

Система автоматики с коротким ходом ствола с запиранием коленчатой парой рычагов.

1. Пороховые газы толкают пулю по стволу и пытаются толкнуть гильзу.

2. Под воздействием энергии отдача ствол со ствольной коробкой начинают двигаться назад, при этом ролики в месте сгиба рычажной системы накатываются на выступы рамки оружия, соответственно соединение проходит мертвую точку и получает возможность согнуться вверх.

3. В процессе сгибания извлекается стреляная гильза и взводиться ударный механизм оружия.

4. Когда рычажная система полностью согнута и останавливается, она начинает ощущать действие возвратной пружины, расположенной в рукояти оружия и воздействующей на подвижные элементы через рычаг. Благодаря этому воздействию все начинает двигаться в обратную сторону.

5. Рычажная система при своем распрямлении толкает затвор вперед, тот извлекает новый патрон из магазина и вставляет его в патронник и оружие приходит в исходное состояние.

На этом, думаю, о системах автоматики с коротким ходом ствола можно заканчивать говорить. Малораспространенные системы остались «за бортом», но того что описано вполне хватит для понимания работы 99% всего оружия построенного по данной системе. В следующих статьях будет больше, будет интереснее.

Источник