- Способы закрепления при сверлении

- § 48. Крепление сверл

- Способы закрепления при сверлении

- 1. Сверла

- 2. Затачивание спиральных сверл

- 3. Закрепление сверл

- 4. Приемы сверления

- 5. Режимы резания при сверлении и рассверливании

- 6. Высокопроизводительные методы работы при сверлении и рассверливании

- 7. Брак при сверлении и меры его предупреждения

Способы закрепления при сверлении

§ 48. Крепление сверл

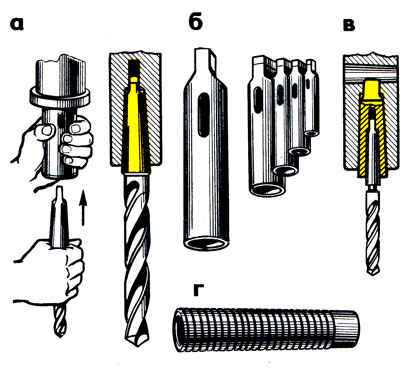

Крепление сверл, разверток, зенкеров и зенковок на сверлильных станках в зависимости от формы хвостовика осуществляют тремя способами: непосредственно в коническом отверстии шпинделя, в переходных конических втулках, в сверлильном патроне.

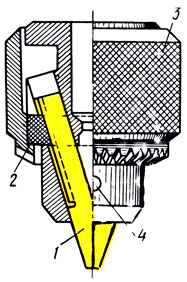

Крепление инструмента непосредственно в коническом отверстии шпинделя (рис. 220, а). Конические хвостовики сверл, разверток, зенкеров и т. д., а также конические отверстия в шпинделях сверлильных и других станков изготовляют по системе Морзе. Конусы Морзе имеют номера 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; каждому номеру соответствуют определенные размеры конуса. Номера переходных втулок выбирают по размерам конусов режущих инструментов. В коническом отверстии шпинделя конический хвостовик удерживается силой трения, возникающей между коническими поверхностями. Лапка хвостовика входит в паз шпинделя и предохраняет хвостовик от проворачивания.

Крепление инструмента через переходные конические втулки производят в тех случаях, когда конус хвостовика инструмента меньше конуса отверстия шпинделя. Переходные конические втулки (рис. 220, 6) бывают короткие и длинные. На рис. 220, в показано крепление инструмента при помощи переходной втулки. Втулку со сверлом вставляют в отверстие шпинделя станка.

Новаторы Ю. М. Орлов и Ю. В. Козловский предложили и изготовили переходные втулки из пружинной проволоки диаметром 2,5 мм (рис. 220, г). Проволоку навивают на специальную оправку, затем наружную поверхность шлифуют на круглошлифовальном станке. С верхней стороны во втулку вставляют пробку, служащую для выколотки инструмента. Пружинная втулка легче и дешевле в изготовлении,чем стандартные втулки. Она не проворачивается, что предохраняет от задиров. Втулку применяют на сверлильных и токарных станках.

Рис. 220. Крепление инструмента: а — непосредственно в шпинделе станка, б — переходные конические втулки, в — при помощи переходной втулки; г — переходная втулка из пружинной проволоки

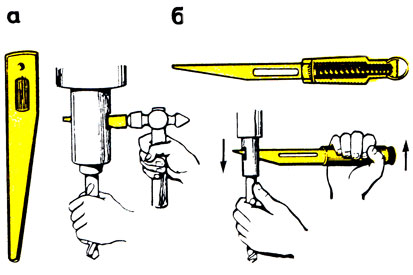

Рис. 221. Удаление инструмента: а — клином, б — безопасным клиног (с пружиной)

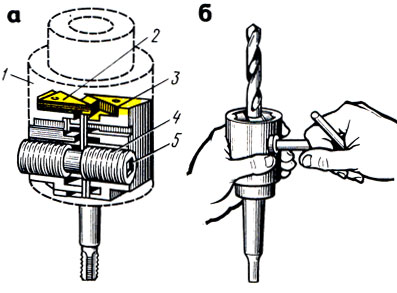

Рис. 222. Двухкулачковый патрон: а — устройство, б — закрепление инструмента в патроне ключом; 1 — корпус, 2, 3 — кулачки, 4 — винт, 5 — квадратное отверстие

Удаление инструмента из конического отверстия шпинделя станка осуществляют при помощи клина (рис. 221, а) через прорезь. На рис. 221, 6 показан безопасный клин с пружиной, применяемый без молотка.

Клин для удаления сверл или переходных втулок из шпинделя сверлильного станка новатора Б. М. Гусева состоит из массивной пустотелой ручки, внутри которой имеется подвижный боек с клином, подпружиненным пружиной.

Для извлечения сверла или переходной втулки из шпинделя клин приспособления вставляют в паз шпинделя, а рукоятку резко перемещают. При этом пружина сжимается и донышко рукоятки ударяет по бойку клина. Усилие, необходимое для сжатия пружины, незначительное, так как оно предназначено только для перемещения рукоятки в исходное положение.

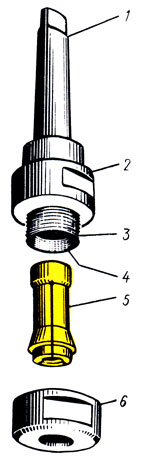

Рис. 223. Трехкулачковый самоцентрируюиций патрон: а — устройство, б — установка; 1 — хвостовик, 2 — втулка, 3 — пружина, 4 — кулачки, 5 — корпус

Рис. 224. Трех кулачковый патрон с наклонными кулачками: 1 — кулачки, 2 — гайки, 3 — обойма, 4 — отверстие

Крепление сверл в патронах. Сверла с цилиндрическим хвостовиком крепят в сверлильных патронах, основные типы которых приведены ниже.

Двух кулачковый патрон (рис.222, а) имеет цилиндрический корпус 7, в пазы которого вставлены два стальных закаленных кулачка 2, 3. Кулачки при вращении винта 4 сдвигаются, зажимая хвостовик инструмента, или раздвигаются, освобождая инструмент. Винт вращают ключом (рис. 222, б), который вставляют в квадратное отверстие 5. В патроне закрепляют режущий инструмент диаметром от 3 до 14 мм.

На рис. 223, а, б показан трех кулачковый патрон самоцентрирующий для закрепления сверл диаметром от 2 до 12 мм с коническим хвостовиком. На резьбовую часть хвостовика 7 навинчена втулка 2 с наружной резьбой, на которую навернут корпус 5 патрона, имеющий внутренний конус. При повороте корпуса по часовой стрелке три кулачка 4, прижатые к нему пружинами 3, сходятся и зажимают сверло.

Трех кулачковый патрон с наклонно расположенными кулачками (рис. 224) обеспечивает более точное и прочное закрепление сверла. Обойма 3 прочно насажена на гайку 2, на внутреннем конусе которой имеется резьба, а на торце — конические зубья. В пазах корпуса патрона находятся три расположенных наклонно кулачка 7, на внешних сторонах их тоже нарезана резьба, которая соединена с резьбой гайки 2. При повороте обоймы специальным ключом, имеющим на конце конические зубья и вставляемым в отверстие 4, кулачки сходятся или расходятся, зажимая или освобождая сверло.

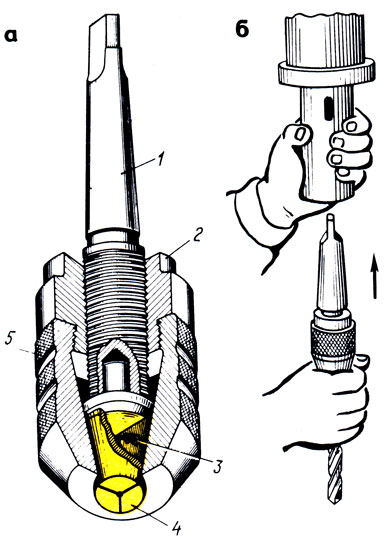

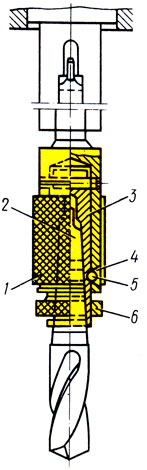

Рис. 225. Цанговый патрон: 1 — хвостовик, 2 — корпус, 3 — резьбовая часть, 4 — корпус, 5 — цанга, 6 — гайка

Рис. 226. Быстросменный патрон

Заводы выпускают три типоразмера патронов с наклонными кулачками: ПС-6, ПС-9, ПС-15 (число в марке указывает наибольший диаметр зажимаемого патроном сверла).

Цанговый патрон (рис. 225) используют для зажима сверл небольшого диаметра с цилиндрическим хвостовиком в сверлильных станках. Цанговые патроны обеспечивают надежное точное закрепление инструмента. Корпус 2 цангового патрона имеет хвостовик 7 для закрепления в конусе шпинделя станка и резьбовую часть 3, на которую навинчена гайка 6, имеющая на боковой стороне лыски для гаечного ключа. Зажимную цангу 5 устанавливают в конус 4. При навинчивании гайки 6 на резьбовую часть 3 цанга сжимается и закрепляет хвостовик сверла.

Быстросменные патроны применяют в тех случаях, когда при обработке отверстий требуется частая смена режущего инструмента без остановки станка. Быстросменный патрон (рис. 226) закрепляют в шпинделе станка коническим хвостовиком. В коническое отверстие сменной втулки 3 вставляют хвостовик 2 режущего инструмента, после чего втулку вводят в цилиндрическое отверстие корпуса патрона. При опускании зажимного кольца 7 вниз два шарика 5 входят в выточку 4 сменной втулки, прочно зажимая ее вместе с инструментом в корпусе патрона, и фиксируются в этом положении зажимным кольцом 6.

Для смены втулки с инструментом при работе станка поднимают вверх кольцо 2, шарики 5 под действием центробежных сил выйдут из выточки 4 втулки 3 и, войдя в выточку кольца, освободят втулку, после чего опускают зажимное кольцо 6 вниз и снимают инструмент.

Источник

Способы закрепления при сверлении

Обработка отверстий производится различными режущими инструментами в зависимости от вида заготовки, требуемой точности и нужной чистоты поверхности.

Различают заготовки с отверстиями, подготовленными при отливке, ковке или штамповке, и заготовки без предварительно подготовленных отверстий.

Обработку отверстий в заготовках, не имеющих предварительно подготовленных отверстий, всегда начинают со сверления.

1. Сверла

Сверление неглубоких отверстий производят перовыми и спиральными сверлами.

Перовое сверло . Перовое сверло показано на рис. 159. Режущая часть сверла представляет плоскую лопатку 3, переходящую в стержень 4. Две режущие кромки 1 и 2 сверла наклонены друг к другу обычно под углом 116—118°, но этот угол может быть равным от 90 до 140°, в зависимости от твердости обрабатываемого материала: чем материал тверже, тем больше угол.

Перовые сверла малопроизводительны, кроме того, при сверлении их уводит в сторону от оси отверстия. Несмотря на это, их иногда применяют для неответственных работ, что объясняется простотой конструкции таких сверл и их невысокой стоимостью.

Спиральные сверла . В настоящее время сверление производят главным образом спиральными сверлами. На рис. 160 показано такое сверло. Оно состоит из рабочей части и хвостовика (конического по рис. 160, а или цилиндрического по рис. 160, б) для крепления сверла либо в коническом отверстии пиноли задней бабки, либо в патроне.

Конический хвостовик имеет лапку, которая служит упором при выбивании сверла (рис. 160, а).

Рабочая часть спирального сверла представляет собой цилиндр с двумя спиральными (вернее — винтовыми) канавками, служащими для образования режущих кромок сверла и вывода стружки наружу. Передняя часть сверла (рис. 160, в) заточена по двум коническим поверхностям и имеет переднюю поверхность, заднюю поверхность, две режущие кромки, соединенные перемычкой (поперечной кромкой). Две узкие ленточки (фаски), идущие вдоль винтовых канавок сверла, служат для правильного направления и центрировакия сверла.

Угол при вершине сверла 2φ обычно равен 116 — 118°. Для сверления твердых материалов этот угол увеличивают до 140°, а для сверления мягких материалов его уменьшают до 90°.

Сверла изготовляют из легированной стали 9ХС, быстрорежущей стали Р9 и Р18, а также из легированной стали с припаянными пластинками твердого сплава.

Сверла, оснащенные пластинками твердого сплава, показаны на рис. 161. Сверла с прямыми канавками (рис. 161, а) проще в изготовлении, но выход стружки из отверстия у них затруднен; их обычно применяют при сверлении чугуна и других хрупких металлов, когда глубина отверстия не превышает двух-трех диаметров. Сверла с винтовыми канавками (рис. 161, б) легче выводят стружку из отверстия, поэтому их рекомендуется применять при сверлении вязких материалов.

2. Затачивание спиральных сверл

Затачивание спиральных сверл производят на специальных заточных станках. Однако токарю иногда приходится затачивать сверла вручную на обычном точиле.

При затачивании сверл нужно соблюдать следующие условия:

1. Режущие кромки сверла должны быть симметричны, т. е. расположены под определенными и равными углами к оси сверла и иметь одинаковую длину.

2. Поперечная кромка (перемычка) должна быть расположена под углом 55° к режущим кромкам (рис. 160, в.).

Заточенное таким образом сверло будет работать хорошо.

На рис. 162 показаны отверстия, получаемые при сверлении правильно и неправильно заточенными сверлами. При одинаковой длине режущих кромок (рис. 162, а) диаметр просверленного отверстия равен диаметру сверла. Если же одна кромка длиннее другой (рис. 162, б), то диаметр отверстия получается больше диаметра сверла. Это может привести к браку и быстро вывести сверло из строя ввиду неравномерной нагрузки режущих кромок.

Правильность затачивания сверла проверяется специальным комбинированным шаблоном с тремя вырезами (рис. 163, а); одним из вырезов проверяют угол при вершине сверла и длину режущих кромок (рис. 163, б), вторым вырезом — угол заострения режущей кромки на наружном диаметре сверла (рис. 163, в), третьим — угол между перемычкой и режущей кромкой (рис. 163, г).

3. Закрепление сверл

Способ закрепления сверла зависит от формы его хвостовика. Сверла с цилиндрическим хвостовиком закрепляют в пиноли задней бабки посредством специальных патронов (рис. 164); сверла с коническим хвостовиком закрепляют непосредственно в коническом отверстии пиноли задней бабки (рис. 165). Конические хвостовики у инструментов, а также конические отверстия в шпинделях и пинолях токарных станков изготовляются по системе Морзе. Конусы Морзе имеют номера 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; каждому номеру соответствует определенный размер. Если конус сверла меньше конического отверстия пиноли задней бабки, то на хвостовик 1 сверла надевают переходную втулку 2 (рис. 166) и затем втулку вместе со сверлом вставляют в отверстие пиноли задней бабки станка.

Перед тем как вставить сверло в пиноль задней бабки, необходимо тщательно очистить от грязи хвостовик сверла, а также отверстие пиноли.

Чтобы удалить сверло из пиноли задней бабки, следует поворачивать маховичок до тех пор, пока пиноль не будет затянута в корпус задней бабки до крайнего положения. В этом положении винт упрется в торец хвостовика и вытолкнет его.

4. Приемы сверления

Подготовка к сверлению . При сверлении отверстия длиной больше двух диаметров сверла рекомендуется сначала отверстие жестко закрепленным в пиноли коротким Тогда последующее сверло будет лучше направляться и его меньше будет уводить в сторону.

Подача сверла . Подачу сверла производят вращением маховичка задней бабки (рис. 165).

При сверлении глубокого отверстия спиральным сверлом нужно время от времени выводить сверло из отверстия на ходу станка И удалять из стружку; этим предотвращается поломка сверла. Необходимо также следить за тем, чтобы при сверлении нормальными сверлами глубина отверстия не была больше длины спиральной канавки сверла, так как иначе стружка не сможет выходить из канавок и сверло сломается.

Сверление глухих отверстий . Для сверления отверстий заданной длины удобно пользоваться рисками с на пиноли задней бабки (см. рис. 165). Вращением ма-выдвигают сверло, пока оно не углубится в материал де-всей заборной частью, и замечают при этом соответствующую риску на пиноли. Затем, вращая маховичок задней бабки, перемещают пиноль до тех пор, пока она не выйдет из корпуса на нужное число делений.

Когда на пиноли нет делений, можно применить следующий способ. Отмечают на сверле мелом требуемую длину отверстия и перемещают пиноль, пока сверло не углубится в метки.

Иногда при сверлении слышится характерный металлический визг. Это является признаком перекоса отверстия или затупления сверла. В подобных случаях надо немедленно прекратить подачу, остановить станок, выяснить и устранить причину визга.

Прежде чем остановить станок во время сверления, нужно вывести сверло из отверстия. Останавливать станок в то время, когда сверло находится в отверстии, нельзя, это может привести к заеданию сверла и его поломке.

5. Режимы резания при сверлении и рассверливании

Скорость резания при сверлении углеродистой стали средней твердости, серого чугуна и бронзы сверлами из быстрорежущей стали можно принимать равной 20—40 м/мин.

Подача сверла на токарном станке производится обычно вручную, медленным перемещением пиноли задней бабки, как показано на рис. 165. Слишком большая и неравномерная подача может привести к поломке сверла, особенно при использовании сверл малых диаметров.

Иногда при сверлении применяется и механическая подача (см. рис. 167). В этом случае сверло укрепляется с помощью специальных прокладок или втулки в резцедержателе. При сверлении с механической подачей величину подачи принимают равной: при сверлах диаметром от 6 до 30 мм для углеродистой стали средней твердости — от 0,1 до 0,35 мм1об; для чугуна — от 0,15 до 0,40 мм/об.

При рассверливании поперечная кромка сверла не принимает участия в работе. Благодаря этому значительно уменьшается усилие подачи, уменьшается и увод сверла; это позволяет увеличивать величину подачи примерно в 1½ раза по сравнению с подачей сверла того же диаметра при сверлении в сплошном материале.

Скорость резания при рассверливании можно брать такую же, как и при сверлении.

Сверление и рассверливание стали и алюминия рекомендуется вести с охлаждением эмульсией в количестве не менее 6 л/мин; чугун, латунь и бронзу сверлят и рассверливают без охлаждения. Необходимо, однако, отметить, что ввиду горизонтального расположения обрабатываемых отверстий охладающая жидкость с трудом подается к месту образования стружки. Поэтому для глубокого сверления в трудно обрабатываемых материалах применяют сверла с внутренними каналами, по которым подают охлаждающую жидкость под большим давлением к режущим кромкам.

6. Высокопроизводительные методы работы при сверлении и рассверливании

Замена ручной подачи механической . Новаторы производства в целях механизации подачи сверла применяют простые и дешевые приспособления, облегчающие труд и сберегающие время. Одно из таких приспособлений показано на рис. 167.

Приспособление представляет собой стальную державку 2 с плиткой 1, закрепляемой при помощи болтов 3 в резцедержателе. В державке имеется коническое отверстие для закрепления хвостовика сверла и отверстие для выбивания сверла. Нижняя плоскость плитки 1 прострогана или профрезерована так, что при закреплении ее в резцедержателе сверло точно (без прокладок) устанавливается на высоте центров. Чтобы установить сверло по оси отверстия в горизонтальной плоскости, на нижних салазках суппорта отмечается риска. Такое приспособление очень эффективно при изготовлении большого числа деталей с отверстиями, так как в этом случае сверление производится с механической подачей сверла от суппорта; использование его уменьшает время обработки и облегчает Труд токаря.

Для механизации подачи сверла при сверлении отверстий большого диаметра в условиях мелкосерийного и единичного производства токарем-новатором т. Бучневым изготовлено устройство (рис. 168, а), дающее возможность передвигать заднюю бабку с затратой небольшого усилия. Это устройство заключается в следующем. К плите задней бабки крепят болтами угловой кронштейн 5, в котором помещаются валики 1 и 2. На валике 1 сидит ведущее зубчатое колесо 7 и рукоятка 6. На валике 2 находится зубчатое колесо 3 и колесо 4, сцепляющееся с рейкой станины. Вращение рукоятки 6 через колеса 7 и 3 передается колесу 4, которое катится по рейке станка и передвигает заднюю бабку по станине.

На токарно-винторезном станке 1К62 завода «Красный пролетарий» предусмотрена замена ручной подачи сверла (зенкера, развертки) механической. Для этого в суппорте имеется специальный замок (рис. 168, б), входящий в прилив задней бабки. При помощи такого несложного устройства можно соединить каретку суппорта с плитой задней бабки и, освободив плиту задней бабки от станины, включить наиболее выгодную механическую подачу суппорта.

Производительность труда при этом значительно повышается. Кроме указанного преимущества, такой способ подачи позволяет производить сверление (зенкерование, развертывание) отверстий на необходимую глубину, ведя отсчет по лимбу продольной подачи или пользуясь продольным упором (длиноограничителем).

Использование сверл особой заточки . Для повышения производительности труда новаторы производства применяют подточку перемычки, используют двойную заточку сверл и бесперемычные сверла.

Сверло с двойной заточкой показано на рис. 169, а. Заборная часть его имеет ломаные режущие кромки: вначале короткие под углом 70—75°, а к вершине удлиненные — под углом 116—118°. Такие сверла изнашиваются меньше нормальных и отличаются повышенной стойкостью — в 2 — 3 раза большей при сверлении стали и в 3 — 5 раз большей при сверлении чугуна.

Для уменьшения усилия подачи при сверлении полезной оказывается подточка перемычки на участке ВС (рис. 169, б). При такой подточке не только уменьшается поперечная кромка, но и увеличивается передний угол, что облегчает условия резания.

На рис. 170 показано высокопроизводительное сверло из быстрорежущей стали скоростника — сверловщика Средневолжского станкостроительного завода В. Жирова. Сверло предназначено для сверления чугуна.

Сверло Жирова в отличие от сверла, показанного на рис. 169, а, изготовляется с тройным конусом у вершины, с подточенной передней поверхностью и прорезанной перемычкой. Наличие выемки вместо перемычки значительно облегчает врезание сверла в обрабатываемый металл, благодаря чему в 3—4 раза снижается осевое усилие при сверлении чугуна. Это позволяет увеличить подачу сверла и сократить машинное время, по крайней мере, вдвое.

Для повышения стойкости заборная часть сверла Жирова имеет три ломаные режущие кромки, вначале короткие, образующие угол 55°, затем более длинные — с углом 70° и, наконец, самые длинные — с углом у вершины 118°.

Наличие коротких режущих кромок с углом 55° способствует значительному повышению стойкости сверла (при работе с повышенными подачами) по сравнению с сверлами обычной конструкции.

7. Брак при сверлении и меры его предупреждения

Основной вид брака при сверлении — увод сверла от требуемого направления, чаще всего наблюдаемый при сверлении длинных отверстий.

Увод сверла происходит: при сверлении заготовок, у которых торцовые поверхности не перпендикулярны к оси; при работе длинными сверлами; при работе неправильно заточенными сверлами, у которых одна режущая кромка длиннее другой; при сверлении металла, который имеет раковины или содержит твердые включения.

Увод сверла при работе длинными сверлами можно уменьшить предварительным надсверливанием отверстия коротким сверлом того же диаметра.

Если на пути сверла в материале детали встречаются раковины или твердые включения, то в этом случае предотвратить увод сверла почти невозможно. Его можно только уменьшить путем уменьшения подачи, что в то же время явится средством предупреждения возможной поломки сверла.

Источник