- Способы закалки

- Закалка стали — температура, режимы, технология, твердость стали после закалки

- Какие металлы подлежат калению

- Свойства стали после закалки

- Как избежать образования окалины и обезуглероживания при закалке

- Выбор температуры для закалки

- Какой бывает закалка металла

- Охлаждение стали при закалке

- Оборудование для термообработки сталей

- Факторы, влияющие на положение с-кривых:

- Способы закалки сталей

- Непрерывная закалка стали

- Закалка в двух средах

- Ступенчатая закалка

- Изотермическая закалка сталей

Способы закалки

Так как нет такой закаливающей среды, которая давала бы быстрое охлаждение в интервале температур 650 — 400 °С и медленное охлаждение выше и главным образом ниже этого интервала, то применяют различные способы закалки, обеспечивающие необходимый режим охлаждения.

Закалка через воду в масло

Закалка через воду в масло (закалка в двух средах):

1 — нормальный режим;

2 — недодержка в воде;

3 — передержка в воде.

Для уменьшения скорости охлаждения в мартенситном интервале применяют закалку в двух средах. Вначале деталь погружают в воду и после короткой выдержки в воде переносят в масло. Поэтому такой способ закалки называют закалкой через воду в масло.

Быстрое охлаждение вводе предотвращает перлитное превращение, а последующее замедленное охлаждение в масле уменьшает закалочные напряжения в мартенситном интервале.

Наиболее ответственный момент — выдержка в воде, продолжительность которой устанавливают для каждого конкретного изделия. И передержка, и недодержка в воде могут привести к браку.

При недодержке в воде происходит частичный или полный распад аустенита и получается заниженная твердость, а при передержке возникают более сильные закалочные напряжения, которые могут привести к короблению и образованию трещин.

Несмотря на указанные недостатки, закалку через воду в масло широко применяют в производстве режущего инструмента из углеродистой стали (углеродистая сталь обладает небольшой прокаливаемостью, и режущий инструмент из нее нельзя закаливать в масле).

Закалка в воде и горячих средах

Закалка в воде и горячих средах:

1 — закалка в воде;

2 — ступенчатая закалка;

3 — изотермическая закалка.

Другой способ уменьшения скорости охлаждения в мартенситном интервале — ступенчатая закалка. Нагретое до температуры закалки изделие быстро погружают в ванну с горячей средой, а затем после некоторой выдержки выдают на воздух или погружают в холодное масло. Впервые закалка в горячей среде была описана Д. К. Черновым.

В 1885 г. в известном докладе «О приготовлении стальных бронепробивающих снарядов» Д. К. Чернов сообщил, что снарядная сталь при закалке в расплаве свинца с оловом приобретает такую же твердость, как и при закалке в холодной воде.

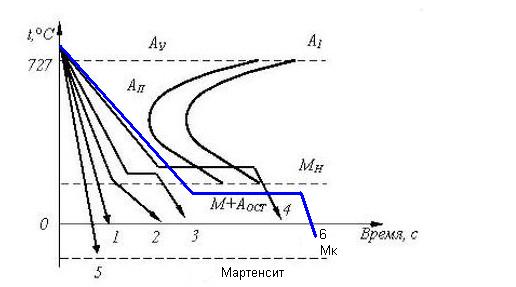

При выборе режима ступенчатой закалки помогает С-диаграмма. Температуру горячей среды (температуру «ступеньки») выбирают вблизи мартенситной точки (на 20 — 30 °C выше нее) в области высокой устойчивости переохлажденного аустенита.

Время выдержки в горячей среде (длина «ступеньки») должно быть меньше инкубационного периода при соответствующей температуре. Ступенчатая закалка более проста в исполнении, чем закалка через воду в масло, и дает более стабильные результаты.

Другое важное преимущество ступенчатой закалки — выравнивание температуры по сечению изделия при выдержке в горячей среде. Мартенситное превращение после этой выдержки происходит при медленном охлаждении и одновременно по всему объему, в результате чего уменьшаются закалочные напряжения.

Наконец, весьма существенное преимущество — то, что сталь при температуре «ступеньки» находится в аустенитном состоянии. После извлечения из горячей среды изделие некоторое время пластично, и его можно править для устранения коробления.

Это особенно ценно для тонких и длинных изделий, при закалке которых даже в горячей среде неизбежно коробление. Часто используют правку вручную, но наилучшие результаты дает правка под прессом. Правка может продолжаться при охлаждении ниже точки Мн, так как непосредственно в момент мартенситного превращения (но не после его окончания) пластичность повышена.

Основной недостаток ступенчатой закалки — малая скорость охлаждения в горячей среде. Поэтому применение ступенчатой закалки к углеродистым сталям ограничено изделиями небольшого сечения (до 8 — 10 мм толщиной).

Изделие большого сечения охлаждается в горячей среде медленно, и аустенит успевает претерпеть эвтектоидный распад. Изделия из легированных сталей, у которых меньше критическая скорость охлаждения, проще подвергать ступенчатой закалке. Так, например, ступенчатой закалкой широко пользуются при обработке инструментов и деталей машин из хромистой стали (ШХ16, ХВГ и 9ХС).

Разновидностью ступенчатой закалки является закалка в горячей среде, температура которой несколько ниже мартенситной точки. Более низкая температура «ступеньки» обеспечивает большую прокаливаемость, а так как количество мартенсита еще невелико, то основные преимущества ступенчатой закалки сохраняются. Но править изделие при этом уже нельзя.

При ступенчатой закалке используют три группы горячих сред: минеральные масла, расплавы селитр и расплавы щелочей.

Если длина «ступеньки», находящейся в температурном интервале бейнитного превращения, больше времени изотермического распада аустенита, то операцию термообработки называют изотермической или бейнитной закалкой. Бейнитное превращение является промежуточным между перлитным и мартенситным (смотрите Бейнитное превращение).

Сталь со структурой нижнего бейнита по механическим свойствам ближе к закаленной на мартенсит, чем к стали с перлитной структурой. При бейнитном превращении происходит мартенситная γ → α-перестройка. По способу практического осуществления рассматриваемый процесс мало отличается от ступенчатой закалки. Поэтому его относят к закалке с полиморфным превращением.

Изотермическую закалку проводят в тех же горячих средах, что и ступенчатую. Время выдержки в горячей среде должно быть больше времени изотермического превращения аустенита, и его можно ориентировочно выбрать, руководствуясь С-диаграммой. Изотермической закалке можно подвергать изделия небольшого сечения, так как в горячей среде охлаждение идет медленно.

При выдержке в горячей среде температура по сечению изделия успевает выровняться еще в большей степени, чем при ступенчатой закалке.

Резкое уменьшение закалочных напряжений и коробления — важное преимущество изотермической закалки.

Кроме уменьшения закалочных напряжений, у изотермической закалки есть и другое преимущество. При одинаковой твердости вязкость нижнего бейнита больше, чем у стали, отпущенной после закалки на мартенсит.

Одной из причин этого считают более однородное распределение карбидных частиц в бейните. При бейнитном превращении в некоторых легированных сталях сохраняется большое количество остаточного аустенита, который не превращается в мартенсит при охлаждении после изотермической выдержки.

Изотермическая закалка таких сталей обеспечивает высокую ударную вязкость, резко уменьшает чувствительность к надрезу и перекосам по сравнению с закаленной на мартенсит и отпущенной сталью. Следовательно, изотермическая закалка позволяет повысить конструктивную прочность стали.

Ниже сравниваются свойства стали 30ХГС после обычной закалки с отпуском и изотермической закалки:

| σв, кгс/мм 2 | σ0,2, кгс/мм 2 | ан, кгс * м/см 2 | |

| Закалка с 880 °С в воде + отпуск при 520 °С | 110 | 85 | 4,5 |

| Изотермическая закалка с 880°С в селитре при 300 °С | 165 | 130 | 6 |

«Теория термической обработки металлов»,

И.И.Новиков

Источник

Закалка стали — температура, режимы, технология, твердость стали после закалки

Закалка — это процесс термической обработки, заключающийся в нагреве стали до температуры выше критической и последующем быстром охлаждении, со скоростью подавляющей распад аустенита на феррито-цементитную смесь и обеспечивающей структуру мартенсита.

Содержание

Какие металлы подлежат калению

Закалка металла — это термическая обработка, которой чаще всего подвергаются углеродистые и легированные стали с целью повышения их твердости и улучшения прочностных характеристик. Несколько реже встречается термообработка цветных металлов, в частности отпуск, отжиг и закалка меди, латуни и бронзы, а также сплавов алюминия и титана. Необходимо отметить, что закаливание этих соединений в отличие от углеродистых сталей не всегда приводит к их упрочнению, некоторые сплавы меди после этого, наоборот, становятся более пластичными и мягкими. Гораздо чаще изделия из цветных металлов подвергаются отпуску для снятия напряжения после отливки, штамповки, прокатки или волочения.

Свойства стали после закалки

После закалки увеличивается твердость и прочность стали, но при этом повышаются внутренние напряжения и возрастает хрупкость, провоцирующие разрушение материала при резких механических воздействиях. На поверхности изделия появляется толстый слой окалины, который необходимо учитывать при определении припусков на обработку.

Внимание! Некоторые изделия закаляются частично, например, это может быть только режущая кромка инструмента или холодного оружия. В этом случае на поверхности изделия можно наблюдать четкую границу, разделяющую закаленную и незакаленную части. Закаленную часть на клинках называют «хамон», что в переводе на современный язык металлургии означает «мартенсит».

Определение! Мартенсит – основная составляющая структуры стали после закалки. Вид этой микроструктуры – игольчатый или реечный.

Для уменьшения внутренних напряжений и роста пластичности осуществляют следующий этап термообработки – отпуск. При отпуске происходит некоторое снижение твердости и прочности.

Как избежать образования окалины и обезуглероживания при закалке

Многие детали из стали проходят закалку уже после того, как была выполнена их финишная обработка. В таких случаях недопустимо, чтобы поверхность деталей была обезуглерожена или на ней образовалась окалина. Существуют способы закалки изделий из стали, которые позволяют избежать таких проблем. Закалка, выполняемая в среде защитного газа, который нагнетается в полость нагревательной печи, может быть отнесена к наиболее передовому из таких способов. Следует иметь в виду, что используют такой метод лишь в том случае, если печь для нагрева полностью герметична.

На фото виден момент гидросбива на стане горячей прокатки — удаление окалины

Более простым способом, позволяющим избежать обезуглероживания поверхности металла при закалке, является применение чугунной стружки и отработанного карбюризатора. Для того чтобы защитить поверхность детали при нагревании, ее помещают в специальную емкость, в которую предварительно засыпаны эти компоненты. Для предотвращения попадания в такую емкость окружающего воздуха, который может вызвать процессы окисления, снаружи ее тщательно обмазывают глиной.

Если после закалки металла его охлаждают не в масле, а в соляной ванне, ее следует регулярно раскислять (не менее двух раз за смену), чтобы избежать обезуглероживания поверхности детали и появления на ней окисла. Для раскисления соляных ванн могут быть использованы борная кислота, бурая соль или древесный уголь. Последний обычно помещают в специальный стакан с крышкой, в стенках которого имеется множество отверстий. Опускать такой стакан в соляную ванну следует очень осторожно, так как в этот момент на ее поверхности вспыхивает пламя, которое затухает через некоторое время.

Существует простой способ, позволяющий проверить качество раскисления соляной ванны. Для этого в такой ванне нескольких минут (3–5) нагревают обычное лезвие из нержавеющей стали. После соляной ванны лезвие помещают в воду для охлаждения. Если после такой процедуры лезвие не гнется, а ломается, то раскисление ванны прошло успешно.

Объемная закалка толстостенных заготовок

Выбор температуры для закалки

Решение, при какой температуре производить закалку металла обусловлено химическим составом стали.

Закалка бывает двух видов:

Руководствуясь диаграммой критических точек можно видеть, что доэвтектоидную сталь при процессе полного закаливания следует нагревать выше точки Ас3 на 30–50 градусов. В результате у стали будет структура однородного аустенита. Впоследствии под действием процесса охлаждения он превратится мартенсит.

Рисунок №1. Критические точки.

Неполное закаливание чаще применяется для инструментальной стали. Цель неполного закаливания — достигнуть температуры, при которой проходит процесс образования избыточных фаз. Нагревание стали происходит в температурном промежутке от Ас1 — Ас2. При этом в структуре мартенсита сохранится какое-то количество феррита, оставшегося после закаливания стали.

Для закаливания заэвтектоидной стали лучше придерживаться температуры на 20–30 градусов больше Ас1 — неполная закалка. Из-за этого при нагревании и охлаждении будет сохраняться цементит, что повышает твердость мартенсита. При закалке не следует нагревать заэвтектоидную сталь свыше положенной температуры. Это может сказаться на твердости.

Какой бывает закалка металла

О том, что воздействие высокой температуры на металл может изменить его структуру и свойства, знали еще древние кузнецы и активно использовали это на практике. В дальнейшем уже научно было установлено, что закалка изделий, изготовленных из стали, предполагающая нагрев и последующее охлаждение металла, позволяет значительно улучшать механические характеристики готовых изделий, значительно увеличивать срок их службы и даже в итоге уменьшать их вес за счет увеличения прочности детали. Что примечательно, закалка деталей из недорогих сортов стали позволяет придать им требуемые характеристики и успешно использовать вместо более дорогостоящих сплавов.

Смысл процесса, который называется закалка изделий из стальных сплавов, заключается в нагреве металла до критической температуры и его последующем охлаждении. Основная цель, которая преследуется такой технологией термообработки, заключается в повышении твердости и прочности металла с одновременным уменьшением его пластичности.

Существуют различные виды закалки и последующего отпуска, отличающиеся режимами проведения, которые и определяют конечный результат. К режимам закалки относятся температура нагрева, время и скорость его выполнения, время выдержки детали в нагретом до заданной температуры состоянии, скорость, с которой осуществляется охлаждение.

Наиболее важным параметром при закалке металлов является температура нагрева, при достижении которой происходит перестройка атомной решетки. Естественно, что для сталей разных сортов значение критической температуры отличается, что зависит, в первую очередь, от уровня содержания в их составе углерода и различных примесей.

После выполнения закалки повышается как твердость, так и хрупкость стали, а на ее поверхности, потерявшей значительное количество углерода, появляется слой окалины. Толщину этого слоя обязательно следует учитывать для расчета припуска на дальнейшую обработку детали.

Диаграмма состояний железо-углерод

При выполнении закалки изделий из стальных сплавов, очень важно обеспечить заданную скорость охлаждения детали, в противном случае, уже перестроенная атомная структура металла может перейти в промежуточное состояние. Между тем, слишком быстрое охлаждение тоже нежелательно, так как оно может привести к появлению на детали трещин или к ее деформации. Для того, чтобы избежать образования таких дефектов, скорость охлаждения после падения температуры нагретого металла до 200 градусов Цельсия, несколько замедляют.

Для нагрева деталей, изготовленных из углеродистых сталей, используют камерные печи, которые могут прогреваться до 800 градусов Цельсия. Для закалки отдельных марок стали критическая температура может составлять 1250–1300 градусов Цельсия, поэтому детали из них нагреваются в печах другого типа. Удобство закалки сталей таких марок заключается в том, что изделия из них не подвержены растрескиванию при охлаждении, что исключает необходимость в их предварительном прогреве.

Очень ответственно следует подходить к закалке деталей сложной конфигурации, имеющих тонкие грани и резкие переходы. Чтобы исключить растрескивание и коробление таких деталей в процессе нагрева, его следует проводить в два этапа. На первом этапе такую деталь предварительно прогревают до 500 градусов Цельсия и лишь затем доводят температуру до критического значения.

Нагрев стали при закалке токами высокой частоты

Для качественной закалки сталей важно обеспечить не только уровень нагрева, но и его равномерность. Если деталь отличается массивностью или сложной конфигурацией, обеспечить равномерность ее нагрева можно только в несколько подходов. В таких случаях нагревание производится с двумя выдержками, которые необходимы для того, чтобы достигнутая температура равномерно распределилась по всему объему детали. Увеличивается суммарное время нагревания и в том случае, если в печь одновременно помещаются сразу несколько деталей.

Охлаждение стали при закалке

Структура мартенсита получается при быстром охлаждении аустенита в тот момент, когда температура стали способствует наименьшей устойчивости аустенита (около 650-550 градусов).

При переходе в зону температур, в которой происходит мартенситное превращение (ниже 240 градусов) применяется замедленное охлаждение. В результате успевают выравнится образующиеся структурные напряжения в то время, как твердость образовавшегося мартенсита не снижается.

Для проведения успешной термической обработки очень важно правильно выбрать среду закаливания. Часто в качестве закалочной среды могут применяться:

- вода;

- раствор едкого натрия (5–10 %) или поваренной соли;

- минеральное масло.

Для закаливания углеродистой стали лучше использовать воду, температура которой 18 градусов. Для закалки легированной стали подойдет масло.

Оборудование для термообработки сталей

Основное оборудование, на котором проводится термическая обработка изделий из сталей и цветных металлов, состоит из двух основных групп: установок для нагрева заготовок и закалочных ванн. Нагревательные устройства включают в себя следующие виды оборудования:

- муфельные термопечи;

- устройства индукционного нагрева;

- установки для нагрева в расплавах;

- газоплазменные установки;

- аппараты лазерной закалки.

Первые три вида могут выполнять прогрев всего объема изделия до требуемой температуры, а последние — только поверхностного слоя металла. Кроме того, выпускаются и широко используются печи для закалки металлов, в которых нагрев осуществляется в вакууме или в среде инертного газа.

Закалочные ванны представлены стальными емкостями-охладителями для различных жидкостей, а также специальными тиглями из графита и печами для расплавов солей или металлов. В качестве закалочных жидкостей чаще всего используют минеральное масло, воду и водополимерные смеси. Для расплавов металлов обычно применяют свинец или олово, а для расплавов солей — соединения натрия, калия и бария. Закалочные ванны для жидких сред имеют системы нагрева и охлаждения рабочей жидкости до требуемой температуры, а также мешалки для равномерного распределения жидкости и разрушения паровой рубашки.

Факторы, влияющие на положение с-кривых:

— Углерод. Увеличение содержания углерода до 0,8% увеличивает устойчивость переохлажденного аустенита, соответственно с-кривая сдвигается вправо. При увеличении содержания углерода более 0,8%, с-кривая сдвигается влево;

— Легирующие элементы. Все легирующие элементы в разной степени увеличивают устойчивость аустенита. Это не касается кобальта, он уменьшает устойчивость переохлажденного аустенита;

— Размер зерна и его гомогенность. Чем больше зерно и чем оно однороднее структура, тем выше устойчивость аустенита;

— Увеличение степени искажения кристаллической решетки снижает устойчивость переохлажденного аустенита.

Температура влияет на положение с-кривых через все указанные факторы.

Способы закалки сталей

На практике применяются различные способы охлаждения в зависимости от размеров деталей, их химического состава и требуемой структуры (схема ниже).

Схема: Скорости охлаждения при разных способах закалки сталей

Непрерывная закалка стали

Непрерывная закалка (1) – способ охлаждения деталей в одной среде. Деталь после нагрева помещают в закалочную среду и оставляют в ней до полного охлаждения. Данная технология самая распространенная, широко применяется в условиях массового производства. Подходит практически для всех типов конструкционных сталей.

Закалка в двух средах

Закалка в двух средах (скорость 2 на рисунке) осуществляется в разных закалочных средах, с разными температурами . Сначала деталь охлаждают в интервале температур например 890–400 °С например в воде, а потом переносят в другую охлаждающую среду – масло. При этом мартенситное превращение будет происходить уже в масляной среде, что приведет к уменьшению поводок и короблений стали. Такой способ закалки используют при термообработке штампового инструмента. На практике часто используют противоположный технологический прием — сначала детали охлаждают в масле, а затем в воде. При этом мартенситное превращение происходит в масле, а в воду детали перемещают для более быстрого остывания. Таким образом экономится время на осуществление технологии закалки.

Ступенчатая закалка

При ступенчатой закалке (скорость 3) изделие охлаждают в закалочной среде, имеющей температуру более высокую, чем температура мартенситного превращения. Таким образом получается некая изотермическая выдержка перед началом превращения аустенита в мартенсит. Это обеспечивает равномерное распределение температуры по всему сечению детали. Затем следует окончательное охлаждение, во время которого и происходит превращение мартенситное превращение. Этот способ дает закалку с минимальными внутренними напряжениями. Изотермическую выдержку можно сделать чуть ниже температуры Мн, уже после начала мартенситного превращения (скорость 6). Такой способ более затруднителен с технологической точки зрения.

Изотермическая закалка сталей

Изотермическая закалка (скорость 4) делается для получения бейнитной структуры стали. Данная структура характеризуется отличным сочетание прочностных и пластических свойств. При изотермической закалке детали охлаждают в ванне с расплавами солей, которые имеют температуру на 50–150 °С выше мартенситной точки Мн, выдерживают при этой температуре до конца превращения аустенита в бейнит, а затем охлаждают на воздухе.

При закалке на бейнит возможно получение двух разных структур: верхнего и нижнего бейнита. Верхний бейнит имеет перистое строение. Он образуется в интервале 500-350°С и состоит из частиц феррита в форме реек толщиной Заключение

Самое важно при закалке металла это четкое соблюдение технологии. Любой отклонение в сторону приводит к нежелательным последствиям. Если делать все правильно, то даже в домашних условиях можно провести процесс закаливания стали.

Источник