Подцарство простейшие

Простейшие — одноклеточные организмы. Безусловно, ни о каких тканях, органах не может идти и речи — но это совершенно не означает, что у простейших не идут процессы газообмена, выделения, транспорта питательных веществ — все они идут, но по-особенному.

У простейших одна клетка выполняет все функции целого организма, поэтому клетки имеют сложное строение. Клетки обладают всеми основными жизненными функциями: раздражимостью, размножением, обменом веществ.

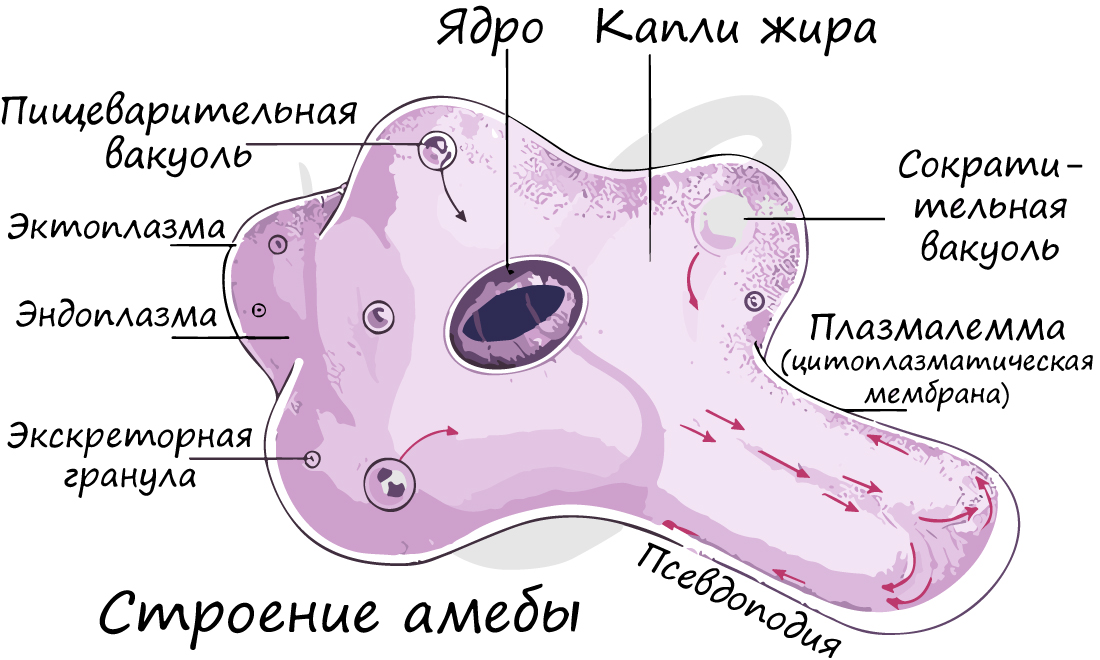

Строение клетки простейшего

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы) и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи, запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Сократительные вакуоли

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления. В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки. Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Работа сократительной вакуоли подчинена определенному механизму. Сначала лучистые канальцы, расположенные вокруг вакуоли, накапливают воду. При скоплении в них достаточно большого количества воды они изливают ее в центральную полость — сократительную вакуоль. Вакуоль сокращается и избыток воды удаляется из клетки во внешнюю среду, таким образом, разрыв клетки предотвращается.

Хемотаксис

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении, от химического вещества).

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью фагоцитоза (от греч. phago — ем) — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза (от греч. pino — пью) — захват и транспортировка жидкости.

На рисунке ниже показаны стадии фагоцитоза. Фагоцитоз был открыт Мечниковым И.И., создателем фагоцитарной теории иммунитета. Отмечу, что адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — сцепление между клеткой и твердой пищевой частицей (другой клеткой, например бактерией), которую она собирается поглотить.

Дыхание

Очевидно, что органов дыхания у простейших нет. Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

Размножение

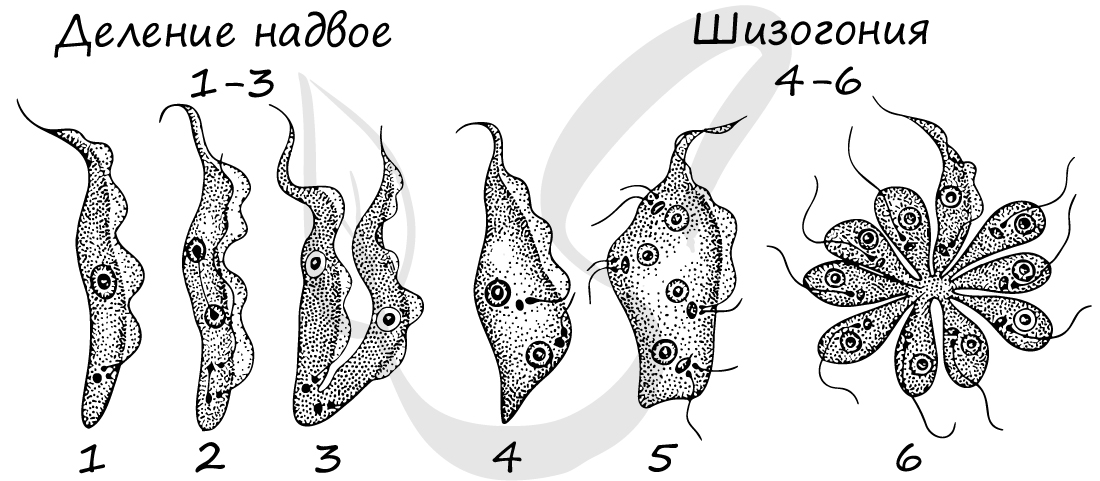

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.

Шизогония (от греч. schizo — разделяю) — множественное бесполое размножение, при котором, вследствие деления без разрыва цитоплазматической мембраны, клетка становится многоядерной, а затем распадается на множество дочерних клеток (соответственно количеству ядер).

Копуляция (от лат. copulatio — совокупление) — слияние как плазмы, так и ядер обеих копулирующих гаплоидных (n) особей.

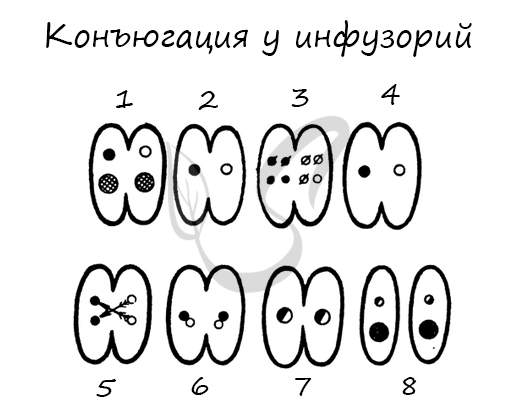

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) — временное соединение двух особей, которые при этом обмениваются частями своего ядерного аппарата и цитоплазмой. В ходе конъюгации инфузорий объединяются их пронуклеусы, образовавшиеся в результате деления малого ядра (микронуклеуса) мейозом. После конъюгации происходит энергичное деление особей.

Значение простейших

Простейшие являются звеном в цепи питания. Фитопланктон (продуценты) — создатели органических веществ, служащие пищей для многих организмов. Зоопланктон (консументы) — питаются фитопланктоном и сами служат пищей для других организмов. Часть простейших являются причинами многих паразитарных заболеваний человека, растений и животных.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Питание простейших. Органеллы питания

У простейших встречаются следующие типы питания: автотрофное, гетеротрофное и миксотрофное. Способ питания автотрофов голофитный (происходит фотосинтез, зеленый пигмент локализован в хроматофорах, резервные вещества – парамил, крахмал).

Гетеротрофные животные питаются готовыми органическими веществами путем эндоцитоза. Способы питания –голозойный (заглатывание оформленной твердой пищи путем фагоцитоза) и сапрофитный (питание растворенными органическими веществами путем пиноцитоза). Миксотрофный тип питания – смешанный тип.

Отыскание и захват пищи связаны со сложным пищевым поведением протистов. Среди различных объектов наружной среды они активно выбирают пищевые объекты и фагоцитируют их. Это в основном связано с восприятием химических сигналов, исходящих от пищевого объекта. Сложную ловчую и пищеварительную сеть образуют ризоподии фораминифер. Специальные ловчие аппараты в форме щупалец, выделяющих липкий секрет, который служит для улавливания живой добычи, имеются у сосущих инфузорий. Многообразие способов захвата и поглощения пищи, так же как и характера самой пищи, у протистов необычайно велико.

Органеллы пищеварения: пищеварительные или пиноцитозные вакуоли, формирущиеся на время переваривания пищи.

Амебоидные простейшие поглощают пищу в любом месте клеточных покровов. Уже у свободноживущих жгутиконосцев, особенно хищных форм, наличие плотной пелликулы уменьшило размеры той части поверхности тела, которая могла осуществлять транспортировку жидкостей и газов, а также пищи, через покровы простейшего. Это закономерно привело к появлению участков покровов, специализированных для захвата пищи и выведения переваренных остатков. Возникает органелла, устроенная по-разному в разных таксонах, называемая цитостомом (клеточным ртом). Поскольку жгутиконосцы все время находятся в движении, они не могут захватывать пищевые частицы любой частью своей поверхности, поэтому на переднем конце клетки появляется специализированный участок: так называемая клеточная глотка. У большинства фототрофных жгутиконосцев она же выполняет экскреторную функцию, но у бесцветных фаготрофных форм, то есть тех жгутиконосцев, которых мы относим к Protozoa, глотка уже функционирует как настоящий клеточный рот (цитостом) и служит для приема твердой пищи. Цитостом не обязательно располагается на переднем конце тела. В зависимости от особенностей движения простейшего и обтекания его тела потоком воды, цитостом может смещаться на ту часть клетки, где, в соответствии с гидродинамическими качествами данной формы клетки, наиболее вероятен захват пищевой частицы.

Место, где происходит выведение непереваренных остатков пищи, называется порошицей, цитопроктом. Экзоцитоз — у эукариот клеточный процесс, при котором внутриклеточные везикулы сливаются с внешней клеточной мембраной. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул выделяется наружу, а их мембрана сливается с клеточной мембраной. При отсутствии цитопрокта непереваренные остатки пищи выводятся в любом месте тела (амеба), либо в определенном (эвглена), к которому подходит пищеварительная вакуоль.

Осморегуляция. Регуляция осмотического давления актуальна для протистов, живущих в пресных водах. Они вынуждены выводить наружу избыток жидкости, постоянно поступающей извне в результате перепада осмотического давления. Для этой цели используются сократительные вакуоли, обладающие у разных протистов различной степенью сложности. В наиболее простом варианте работа сократительной вакуоли выглядит следующим образом: избыток жидкости заполняет сначала мелкие пузырьки, которые затем сливаются в одну крупную вакуоль. Вакуоль сокращается, выводя содержимое наружу, и весь процесс повторяется. Несмотря на кажущуюся простоту работы осморегуляторной системы, она очень сложна. В ней участвуют многие системы клетки (прежде всего цитоскелет), взаимодействие которых до конца не выяснено.

Поведение, реакция на внешние раздражения

На различного рода внешние раздражения свободноживущие протисты чаще всего реагируют изменением направления движения. Эти реакции носят название таксисов и кинезов. Последние отличаются от первых не направленным, а флуктуирующим движением к раздражителю или от него. В зависимости от характера раздражения различают следующие основные формы таксисов.

Фототаксис — реакция на освещение. Автотрофные протисты обычно имеют положительный фототаксис. Они направляются к источнику света. Однако при слишком ярком освещении фототаксис может стать отрицательным. Для большинства гетеротрофных протистов характерен отрицательный фототаксис.

Хемотаксис. У протистов обычно развита чувствительность к химическим раздражителям. Они либо удаляются от определенных (чаще вредных) веществ, либо направляются к ним. К этой же категории хемотаксических воздействий относятся сближение и контакты особей или гамет при половых взаимодействиях — копуляции или конъюгации, что связано с выделением особых веществ — гамонов, химическая природа которых еще плохо изучена.

Механотаксис. Эта реакция включает 2 формы — тигмотаксис и реотаксис. Положительный тигмотаксис выражается в стремлении простейшего к механическому контакту с предметами окружающей среды, отрицательный — к активному уходу от таких контактов. Отрицательный реотаксис — движение простейшего в направлении тока жидкости, в которой оно обитает, положительный — движение навстречу току жидкости. Все эти двигательные реакции играют существенную роль в поведении простейших в естественной среде обитания.

Термотаксис. Движение в направлении оптимальной температуры при наличии температурного градиента среды свойственно многим протистам. Нужно иметь в виду, что понятие «оптимальная температура» в значительной степени условно, ибо оптимум легко смещается в зависимости от предшествующего температурного режима.

Гальванотаксис. В электрическом поле большинство протистов обнаруживают определенную пространственную ориентировку. Одни виды направляются прямо к катоду, другие организмы, напротив, движутся к аноду. Причина этих различий неясна и требует дальнейших исследований.

Ядерный аппарат.

У всех протистов имеются типичные клеточные ядра характерной для эукариот структуры. Однако они значительно различаются по форме и количеству в клетке. Клетку со многими ядрами называют полиэнергидной, а с одним — моноэнергидной. Способы деления ядер протистов гораздо многообразнее, чем у многоклеточных животных и растений. В рамках группы происходило, вероятно, становление митоза, мейоза и полового процесса, что нашло отражение в существенных различиях этих явлений в разных таксонах. У простейших различают 6 форм митоза.

Источник

Питание простейших. Органеллы питания

У простейших встречаются следующие типы питания: автотрофное, гетеротрофное и миксотрофное. Способ питания автотрофов голофитный (происходит фотосинтез, зеленый пигмент локализован в хроматофорах, резервные вещества – парамил, крахмал).

Гетеротрофные животные питаются готовыми органическими веществами путем эндоцитоза. Способы питания –голозойный (заглатывание оформленной твердой пищи путем фагоцитоза) и сапрофитный (питание растворенными органическими веществами путем пиноцитоза). Миксотрофный тип питания – смешанный тип.

Органеллы пищеварения: пищеварительные или пиноцитозные вакуоли, формирущиеся на время переваривания пищи.

Амебоидные простейшие поглощают пищу в любом месте клеточных покровов. Уже у свободноживущих жгутиконосцев, особенно хищных форм, наличие плотной пелликулы уменьшило размеры той части поверхности тела, которая могла осуществлять транспортировку жидкостей и газов, а также пищи, через покровы простейшего. Это закономерно привело к появлению участков покровов, специализированных для захвата пищи и выведения переваренных остатков. Возникает органелла, устроенная по-разному в разных таксонах, называемая цитостомом (клеточным ртом). Поскольку жгутиконосцы все время находятся в движении, они не могут захватывать пищевые частицы любой частью своей поверхности, поэтому на переднем конце клетки появляется специализированный участок: так называемая клеточная глотка. У большинства фототрофных жгутиконосцев она же выполняет экскреторную функцию, но у бесцветных фаготрофных форм, то есть тех жгутиконосцев, которых мы относим к Protozoa, глотка уже функционирует как настоящий клеточный рот (цитостом) и служит для приема твердой пищи. Цитостом не обязательно располагается на переднем конце тела. В зависимости от особенностей движения простейшего и обтекания его тела потоком воды, цитостом может смещаться на ту часть клетки, где, в соответствии с гидродинамическими качествами данной формы клетки, наиболее вероятен захват пищевой частицы.

Место, где происходит выведение непереваренных остатков пищи, называется порошицей, цитопроктом. Экзоцитоз — у эукариот клеточный процесс, при котором внутриклеточные везикулы сливаются с внешней клеточной мембраной. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул выделяется наружу, а их мембрана сливается с клеточной мембраной. При отсутствии цитопрокта непереваренные остатки пищи выводятся в любом месте тела (амеба), либо в определенном (эвглена), к которому подходит пищеварительная вакуоль. Способы захвата пищи разнообразны.

Источник