Множества и операции над ними. Решение задач с помощью кругов Эйлера

Разделы: Математика

Современный математический язык более краток и заменяет разговорный язык специальными буквенными и символьными выражениями. Понятия и обозначения языка теории множеств составляет фундамент современного математического языка. Всякий объект, входящий во множество, называют его элементом. Например, если множество – дни недели, то понедельник элемент этого множества.

Блок 1. Множества и операции над ними.

Презентация. (Слайд 2) Вопросы к слайду 2:

- Перечислите элементы множеств:

а) арабских цифр; (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9)

б) натуральных чисел; (1; 2; 3; 4;…)

в) целых чисел (…-2; -1; 0; 1; 2;…). - Как называется множество цветов, стоящих в вазе? (букет).

- Перечислите элементы множества планет солнечной системы. (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун).

- Как называется множество фруктовых деревьев и кустарников растущих у дома? (сад).

- Приведите примеры множеств, элементами которого являются геометрические фигуры.

- Какие названия применяют для обозначения множеств животных? (млекопитающие, земноводные, хладнокровные и т.п.).

- Перечислите элементы множества видов спорта (футбол, теннис, волейбол и т. п.).

- Какие названия применяют для обозначения множеств кораблей? (флотилия, эскадра).

Задайте сами множество описанием.

(Слайд 3) Множества обычно обозначают большими буквами латинского алфавита: А, В, С, Д, и т. д. Некоторые числовые множества столь часто встречающиеся в различных разделах математики, что для них ввели специальные обозначения:

N – множество натуральных чисел;

Z – множество целых чисел;

Q – множество рациональных чисел;

I – множество иррациональных чисел;

R – множество действительных чисел.

(Слайд 4) Чтобы не забыть, что перечисляемые элементы объединены вместе в некоторое множество, такое перечисление производят внутри фигурных скобок .

Например, цифры десятичной системы счисления задаются множеством

Если множество состоит из чисел, то при их перечислении иногда удобнее использовать не запятую, а знак препинания “ ; ” – точку с запятой. Так как “перечислительную” запятую можно спутать с “десятичной” запятой.

Элементы множества можно перечислять в произвольном порядке. От изменения порядка перечисления элементов само множество не меняется. Например, множество гласных букв русского алфавита задается <А, Е, Ё, И, О, У, Ы, Э, Ю, Я>или <Э, Е, А, Ё, Я, О, Ы, И, У, Ю>.

Эти множества состоят из одних и тех же элементов, их называют равными, а для записи равенства двух множеств употребляют знак “ = ”.

Чтобы задать конечное множество, можно просто перечислить все его элементы.

Например, запись А = <2; 3; 5; 7; 11; 13>означает, что множество А состоит из первых шести простых чисел.

Однако задавать множество путем перечисления его элементов удобно только в том случае, когда их число невелико. Если число элементов множества достаточно велико или множество бесконечно, то явное перечисление элементов такого множества невозможно.

Способы задания, описания множеств весьма разнообразны. Например, множество всех квадратов натуральных чисел можно записать <1; 4; 9; 16; 25; …>, а множество всех чисел, которые больше 5 и меньше 12 записать <х | 5 2 – 1 2 + 16х ? – 64>?

(Слайд 8) Возьмем множество А = <2; 4; 6>и В = <1; 2; 3; 4; 5; 6; 7>. Каждый элемент множества А принадлежит также и множеству В. В таких случаях говорят, что множество А является подмножеством множества В, и пишут: А

Знак “

Соотношения между множествами А и В можно проиллюстрировать на рисунке с помощью так называемых кругов Эйлера ( Леонард Эйлер российский ученый — математик, механик, физик и астроном.). Множество изображается в виде некоторого круга, а его элементы изображаются точками этого круга (рис 1).

Пустое множество считают подмножеством любого множества. А

(Слайд 9) Задание 3. [3; 1]

Поставьте вместо … знак включения (

Верно ли, что: а) А

(Слайд 10) Из данных множеств с помощью специальных операций можно образовывать новые множества:

1) Пересечением множества А и В называют множество, состоящие из всех общих 11элементов множеств А и В, т. е. из всех элементов, которые принадлежат и множеству А, и множеству В (рис. 2). Пересечение множеств А и В обозначают так: А

(Слайд 11) Задание 4. [3; 1]

Найдите: а) А

2. Даны множества: А – множества всех натуральных чисел, кратных 10, В = <1; 2; 3;…, 41>.

Найдите А

Найдите (А

2) Объединением множеств А и В называют множество, состоящее из всех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из этих множеств – или множеству А, или множеству В (рис. 3). Объединение множеств А и В обозначают так: АUВ.

Это определение можно записать и так: АUВ = <х | х

(Слайд 13) Задание 5. [3; 1]

Найдите: а) АUВ; б) АUС; в) СUВ.

3. Даны три числовых промежутка: А = (7,7; 11), В = [

Источник

Круги Эйлера — примеры и методы решения логических задач

Множества в математике

Диаграммы Венна помогают показать связь теории множеств и логических операций. Круги Эйлера, множества чисел и других предметов тесно связаны. Под множеством понимается совокупность каких-то объектов, называемых элементами. В множества можно объединять объекты с общим признаком. Например, множество студентов второго курса университета или множество статей, написанных одним учёным. Можно выделить три вида таких математических объектов:

- конечное, например, множество стран;

- бесконечное — множество звёзд во вселенной;

- пустое — множество острых углов в прямоугольнике.

Группа элементов, составляющая множество, входящее в другое, более обширное множество называется подмножеством. Такое отношение получается между множеством действительных чисел и входящим в его состав подмножеством натуральных чисел.

В курсах информатики и обычно изучаются такие темы как «Введение в математическую логику» и «Поиск информации в Интернет». При решении задач по этим темам помощь оказывают диаграммы Венна. Для их построения можно использовать онлайн-калькулятор. Обозначения операций над множествами, которым должны соответствовать обозначения в калькуляторе:

- дополнение ¯A в калькуляторе имеет вид A’;

- пересечение A∩B представлено как A intersection B;

- объединение А⋃B обозначено A union B;

- симметрическая разность A∆B — symmetric difference of A and B;

- Относительное дополнение A\B — A\B.

Калькулятор выдаёт результат и подробное решение с правильным порядком операций при подстановке конкретных множеств.

Кольцом в теории множеств называют непустую систему R, замкнутую относительно пересечения и симметрической разности, то есть при пересечении или операции симметрической разности любых двух множеств обязательно получается множество, входящее в R. Это означает, что для любых элементов A, B из кольца элементы A∩B и A∆B будут лежать в кольце.

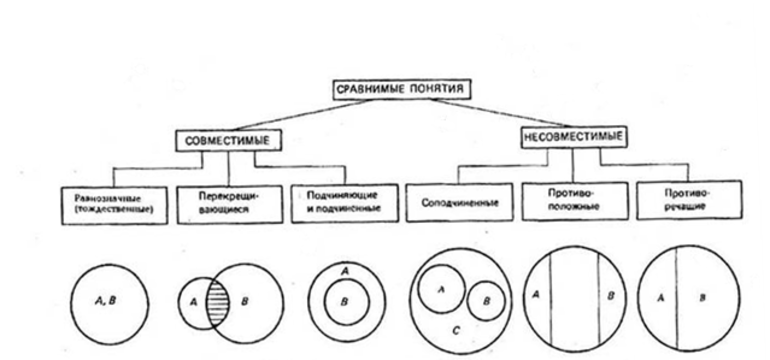

Отношения между понятиями

Логические операции, разрешающие доказывать утверждения и делать выводы, основаны на связях и отношениях разных понятий. При классификации понятия делятся на сравнимые, между которыми существуют логические связи и отношения, и несравнимые, которые не имеют связей. К несравнимым относятся, например, «машина» и «квадрат», «озеро» и «клетка». У них нет общих элементов и их нельзя сравнивать.

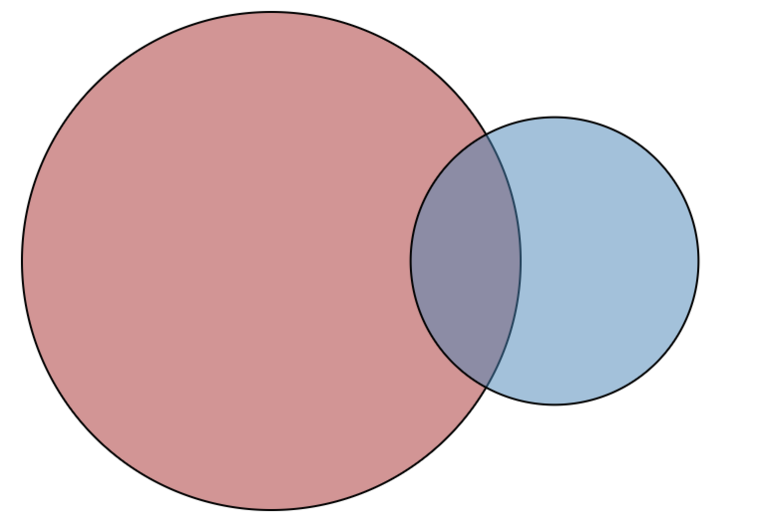

Рисунок 1

Сравнимые понятия подразделяются на совместимые и несовместимые. Совместимые понятия отличаются тем, что имеют хотя бы один общий элемент:

- равнозначные (тождественные);

- перекрещивающиеся;

- подчиняющие и подчинённые.

У равнозначных понятий объёмы полностью совпадают. Например, А — писатель Чехов, В — автор пьесы «Вишнёвый сад». Графически тождественность можно представить как два круга, слившиеся в один (Рисунок 1).

Пересекающимися понятиями, или находящимися в отношении перекрещивания, считаются те, объёмы которых совпадают частично. Пример: A — «математик», B — «репетитор»; A — «студент», B — «спортсмен». Часть объёма понятия «математик» входит в объём понятия «репетитор» и наоборот.

Понятия, состоящие в отношении подчинения, содержат одинаковые элементы, а объём подчинённого целиком входит в объём подчиняющего. Например, «млекопитающее» и «коза».

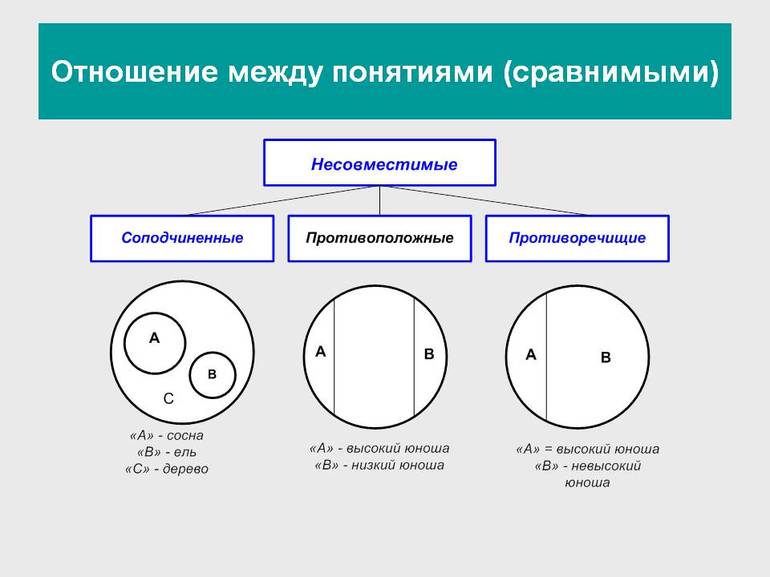

Несовместимыми называют понятия, не имеющие общих элементов:

- соподчинённые;

- противоположные;

- противоречащие.

Соподчинённые понятия имеют общие элементы и вместе входят в родовое понятие, но в их объёмах общие элементы отсутствуют. Например, А — «корова», B — «овца», C — «млекопитающее». Круги A и B необходимо поместить внутри круга, изображающего объём понятия C, но они не смогут пересекаться, так как не бывает млекопитающих, которые были бы и коровой, и овцой одновременно.

Противоположные понятия — это виды одного и того же рода, но одно из них имеет какой-то признак, а другое не обладает им и содержит признак, несовместимый с первым, направленный против него. Таковы A — «большой дом» и B — «маленький дом». Тут в отличие от отношения противоречия возможны предметы, которые не входят ни в A и ни в B. Если общее родовое C — дом, то в его круге будут изображения двух сегментов A и B, расположенных напротив друг друга, а оставшаяся часть должна соответствовать всем остальным домам (средним, меньше средних).

Противоречащими считается категория понятий, у одного из которых есть какой-то признак, а у другого он отрицается. Например, «чёрный» и «нечёрный», «злой» — «незлой». При этом весь массив родственных элементов делится на две части: одни имеют этот признак, а другие — нет.

Решение задач, примеры

Круги Эйлера и как решать сложные логические задачи, используя свойства диаграммы, можно показать на примерах.

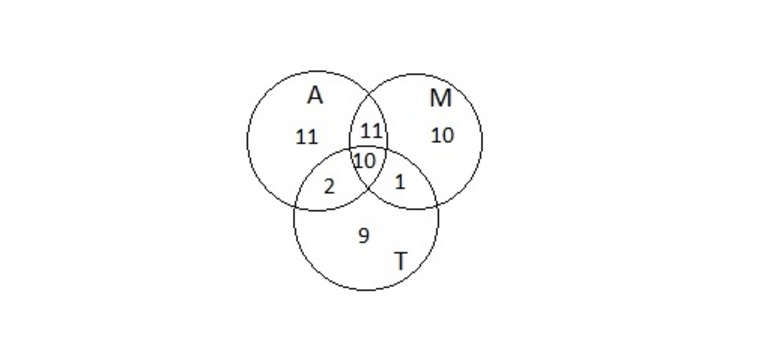

Задача 1. Пусть имеется следующее условие: 54 школьника шестых классов занимаются в авиамодельном, музыкальном и танцевальном кружках. Каждый посещает хотя бы один кружок. Музыкой занимаются 32 ученика, 22 — танцами, 34 — авиамоделированием. Участвуют в музыкальном и танцевальном кружках 11 школьников, в музыкальном и авиамоделировании — 21, в танцевальном и авиамоделировании — 12. Сколько учащихся посещают все три кружка?

Рисунок 2

Проект решения предполагает необходимость расписать всех 54 школьников в соответствии с условиями задачи. Известно, что в авиамодельном кружке 34 ученика. Если прибавить к этому число учеников, которые занимаются музыкой, их 32 человека, то получится A ⋃ M, где ⋃ обозначение объединения множеств, будет состоять из 34 + 32… учеников.

Но при взгляде на круги Эйлера (Рисунок 2) становится понятно, что те, кто занимается и музыкой, и авиамоделированием посчитаны дважды. Это область на диаграмме, которая принадлежит и кругу A, и кругу М, таких учеников 21. Значит, объединение множеств A ⋃ M будет 34 + 32 — 21…

Теперь нужно прибавить 22 школьника, занимающихся танцами. A ⋃ M ⋃ T равно 34 + 32 — 21 + 22… Тут опять некоторые ученики оказываются посчитаны дважды. Можно вычесть из общей суммы тех, кто занимается танцами и музыкой — 11 человек и 12 человек, участвующих в авиамодельном и танцевальном кружках одновременно. Функция принимает следующий вид: A ⋃ M ⋃ T будет 34 + 32 — 21 + 22 — 11 — 12…

Но при этом школьники, которые посещают все три кружка, оказались отняты дважды. Их число обозначено x и его надо прибавить один раз к имеющейся формуле. Чтобы решить задачу, требуется определить x из полученного уравнения (Рисунок 3).

54 = 34 + 32 — 21 + 22 — 11 — 12 + х; откуда следует, что x = 10. Ответ: 10.

Рисунок 3

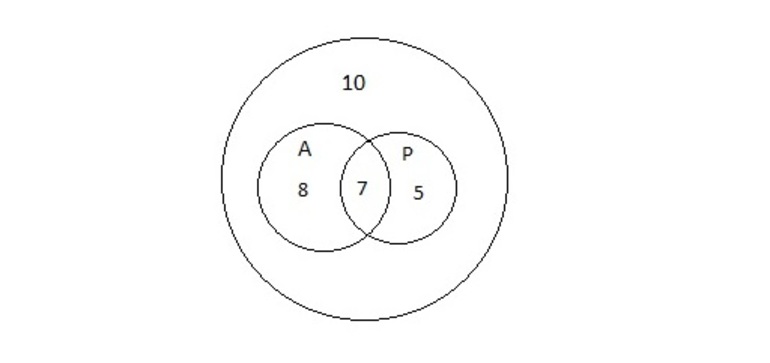

Задача 2. В школьную библиотеку пришло 30 учеников седьмого класса. Из них 15 человек взяли учебник по алгебре, 12 — по русскому языку, 10 человек не взяли ни одного учебника. Сколько учеников получили учебники по алгебре и русскому языку?

Множества на диаграммах представлены на рисунке 4. В большом круге 30 учеников, внутри двух малых 30 — 10 = 20 человек. По условию задачи 15 учеников получили учебник по алгебре, значит, 20 — 15 = 5 учеников получили только учебник по русскому языку. А в условии говорится, что 12 человек взяли учебник по русскому, то есть 12 — 5 = 7 школьников получили учебники и по алгебре, и по русскому. Ответ: 7.

Рисунок 4

Круги Эйлера часто применяются для решения самых разных задач. Они служат для развития способности к логическому мышлению у дошкольников. Большой раздел задач для школьников может решаться с помощью диаграмм. Многие учёные в своих исследованиях тоже обращаются к этому методу, который повышает наглядность решаемых проблем и помогает в их обдумывании. Использование простых фигур позволяет свести решение любой сложной задачи к символической логике и упростить ход рассуждений. Диаграммы могут применяться и в обычной жизни, например при поиске работы. Пересечение кругов «лучше всего получается», «больше всего нравится делать» и «чем можно заработать», возможно, даст нужный результат.

Источник