Краевые условия для уравнения теплопроводности

Дифференциальное уравнение теплопроводности в однородных изотропных средах в терминах математической физики есть неоднородное дифференциальное уравнение в частных производных параболического типа (первого порядка по времени и второго порядка по пространственным координатам). Если внутренние тепловыделения

Как бы то ни было, любое дифференциальное уравнение может дать однозначное решение только если заданы условия однозначности. В случае дифференциального уравнения параболического типа должно быть задано начальное условие

Что касается граничных условий, то-есть условий теплообмена на границе рассматриваемого объёма с окружающей (контактирующей с ним) средой, то здесь имеют место несколько (а именно, четыре) возможностей, каждая из которых характеризует тот или иной тип теплового взаимодействия с внешней средой. Эти возможности обычно нумеруются римскими цифрами. Перечислим их.

I. Граничные условия I рода

В этом случае задаётся распределение температур на физической границе рассматриваемого объёма, т.е. задаётся функция координат поверхности и времени

II. Граничные условия II рода

Задаётся плотность теплового потока на границе рассматриваемого тела, что позволяет записать

Такие граничные условия обычно имеют место при решении задач теплопроводности в твёрдых телах с теплообменом излучением на границах. Чаще всего такие задачи возникают при решении задач в металлургической теплотехнике, в астрофизике и т.д.

III. Граничные условия III рода

Граничные условия III рода наиболее распространены при решении задач теплопроводности в энергетике, в металлургии и в химической технологии.

Граничные условия III рода описывают в математической форме условия теплообмена внешней поверхности твёрдого тела с контактирующей с ним жидкостью или газом, т.е. со средами, допускающими конвективные движения с перемешиванием.

Математическая формулировка граничных условий III рода базируется на гипотезе (законе) Ньютона-Рихмана, согласно которой тепловой поток с поверхности к омывающей её жидкости пропорционален разности температур, т.е.

Здесь

Экспериментальное обоснование гипотезы Ньютона-Рихмана состоит в том, что, как показывают экспериментальные исследования, количество теплоты, снимаемое с поверхности твёрдого тела, прямо пропорционально поверхности и разности температур поверхности и жидкости вдали от неё (как говорят, в ядре потока). Нахождение величины коэффициента теплоотдачи

IV. Граничные условия IV рода

Граничные условия IV рода задают условия теплообмена на границе контакта твёрдых поверхностей. В частности, если контакт твёрдых поверхностей неидеален, то на границе их контакта в математическом смысле будет иметь место скачок температуры

Источник

Метод Фурье для уравнения теплопроводности

Содержание:

По этой ссылке вы найдёте полный курс лекций по математике:

Займемся решением первой смешанной задачи для уравнения теплопроводности: найти решение и(х, t) уравнения удовлетворяющее начальному условию и граничным условиям Начнем с простейшей задачи: найти решение u(x,t) однородного уравнения удовлетворяющее начальному условию и нулевым (однородным) граничным условиям Метод Фурье для уравнения теплопроводности.

Будем искать нетривиальные решения уравнения (4), удовлетворяющие граничным условиям (6), в виде Псдстаапя в форме (7) в уравнение (4), получим или откуда имеем два обыжювенных дифференциальных уравнения Чтобы получить нетривиальные решения и(х, *) вида (7), удовлетворяющие граничным условиям (6), необходимо найти нетривиальные решения уравнения (10), удовлетворяющие граничным условиям.

Таким образом, для определения фунмдои Х(х) мы приходим к задаче на собственные значения: найти те значения параметра А, при которых существуют нетривиальные решения задачи Эта задача была рассмотрена в предыдущей главе. Там было показано, что только при существуют нетривиальные решения При А = А„ общее решение уравнения (9) имеет вид удовлетворяют уравнению (4) и граничным условиям (6). Образуем формальный ряд.

Потребовав, чтобы функция и(х> t), определяемая формулой (12), удовлетворяла начальному условию , получим Ряд (13) представляет собой разложение заданной функции в ряд Фурье по синусам в интервале (О, I). Коэффициенты а„ разложения определяются по известным формулам Метод Фурье для уравнения теплопроводности Предположим, что Тогдаряд (13) с коэффициентами, определяемыми по формулам (14), будет сходиться к функции абсолютно и равномерно.

Так как при то ряд при также сходится абсолютно и равномерно.

Поэтому функция и(х, t) — сумма ряда (12) — непрерывна в области и удовлетворяет начальному и граничному условиям. Остается показать, что функция и(х, t) удовлетворяет уравнению (4) в области 0. Для этого достаточно показать, что ряды, полученные из (12) почленным дифференцированием по t один раз и почленным дифференцированием по х два раза, также абсолютно и равномерно сходятся при.

Но это следует из того, что при любом t > 0 если п достаточно велико. Единственность решения задачи (4)-(6) и непрерывная зависимость решения от начальной функции были уже установлены ранее. Таким образом, для t > 0 задача (4)-(6) поставлена корректно; напротив, для отрицательных t зада ча эта некорректна. Замечание.

В отличие отдомового уравнения уравнение неомметрично огноситн о времени t: если заменить t на -t, то получаем уравнение другого вида описывает необратимые процессы: Мы можем предсказать, каким станет данное и через промежуток времени данной t, но мы не можем с уверенностью сказать, какн м было это и за время t до рассматриваемого момента. Это раолич иемежду предсказание м и предысторией типично для параболического ура внения и не имеет места, например, для волнового уравн сния; в случае последнего заглянуть в прошлое так же легко, как и в будущее.

Возможно вам будут полезны данные страницы:

Пример:

Найти распределение температуры в однородном стерве длины ж, если начальная температура стержня и на концах стержня поддерживается нулевая температура. 4 Задача сводится к решению уравнения при начальном условии и граничных условиях Применяя метод Фурье, ищем нетривиальные решения уравнения (15), удовлетворяющие граничным условиям (17), в виде Подставляя u(x,t) в форме (18) в уравнение (15) и разделяя переменные, получим откуда Собственные значения задачи . собственные функции Хп(х) = мп пх.

При А = А„ общее решение уравнения (19) имеет вид Tn(t) = апе а п\ так что Решение задачи (15)—(17) ищем в виде ряда Потребовав выполнения начального условия (16), получим откуда . Поэтому решением исходной задачи будет фунхция 2. Рассмотрим теперь следующую задачу: найти решение гх(ж, t) неоднородного уравнения _ удовДстворя ющее начальному условию и однородным граничным услови м Предположим, что функци / непрерывна, имеет непрерывную производ-ную и при всех t > 0 выполняется условие .

Решение задач:

Решение задачи (1)-(3) будем искать в виде где определим как решение задачи а функци — как решение задачи Задача (8)—(10) рассмотрена в п. 1. Будем искать решение v(x, t) задачи (5)-(7) в виде ряда по собстве нным функциям < краевой задачи . Подсгааяяя t) в виде в уравнение (5), получим Разложим функцию /ОМ) в ряд Фурье по синусам, где Сравнивая два разложения (12) и (13) функции /(х, t) в ряд Фурье, получаем ! Пользуясь начальным условием для v(x, t).

| Метод Фурье для уравнения теплопроводности. |

Находим, что Решения уравнений (15) при начальных условиях (16) имеют вид: Подставляя найденные выражения для Tn(t) в ряд (11), получим решение Функция будет решением исходной задачи (1)-(3). 3. Рассмотрим задачу: найти в области решение уравнения при начальном условии и неоднородных граничных условиях Непосредственно метод Фурье неприменим из-за неоднородности условий (20).

Введем новую неизвестную функцию v(x, t), положив где Тогда решение задачи (18)—(20) сведется к решению задачи (1)-(3), рассмотренной в п. 2, для функции v(x, J). Упражнения 1. Задан бесконечный однородный стержень. Покажи те, что если начальная температура то влобой момент температура стержня 2. Ко|рцы стержня длиной ж поддерживаются при температуре, равной нулю. Начальная температура определяется формулой Определите температуру стержня для любого момента времени t > 0. 3.

Концы стержня длиной I поддерживаются при температуре, равной нулю. Начальная температура стержня определяется формулой Определите температуру стержня для любого момента времени t > 0. 4. Концы стержня длиной I поддерживаются при температуре, равной нулю. Начальное распределение температуры Определите температуру стержня для любого момента времени t > 0. Ответы

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Сайт предназначен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.

Источник

TOA_studentam / Лекции / 1.2.Дифференциальное уравнение теплопроводности

Изучение любого физического явления сводится к установлению зависимости между величинами, характеризующими это явление. Для сложных физических процессов, в которых определяющие величины могут существенно изменяться в пространстве и времени, установить зависимость между этими величинами достаточно сложно. В таких случаях используют методы математической физики, которые заключаются в том, что ограничивается промежуток времени и из всего пространства рассматривается некоторый элементарный объем. Это позволяет в пределах выбранного объема и данного промежутка времени пренебречь изменениями величин, характеризующих процесс, и существенно упростить зависимость.

Выбранные таким образом элементарный объем dV и элементарный промежуток времени dτ, в пределах которых рассматривается процесс, с математической точки зрения являются величинами бесконечно малыми, а с физической точки зрения – величинами еще достаточно большими, чтобы в их пределах можно было считать среду как сплошную, пренебрегая ее дискретным строением. Полученная таким образом зависимость является общим дифференциальным уравнением процесса. Интегрируя дифференциальные уравнения, можно получить аналитическую зависимость между величинами для всей области интегрирования и всего рассматриваемого промежутка времени.

Для решения задач, связанных с нахождением температурного поля, необходимо иметь дифференциальное уравнение теплопроводности.

Примем следующие допущения:

тело однородно и изотропно;

физические параметры постоянны;

деформация рассматриваемого объема, связанная с изменением температуры, очень мала по сравнению с самим объемом;

внутренние источники теплоты в теле, распределены равномерно.

В основу вывода дифференциального уравнения теплопроводности положим закон сохранения энергии, который сформулируем так:

Количество теплоты dQ, введенное в элементарный объем dV извне за время dτ вследствие теплопроводности, а также от внутренних источников, равно изменению внутренней энергии или энтальпии вещества, содержащегося в элементарном объеме.

где dQ1 – количество теплоты, введенное в элементарный объем dV путем теплопроводности за время dτ;

dQ2 – количество теплоты, которое за время dτ выделилось в элементарном объеме dV за счет внутренних источников;

dQ – изменение внутренней энергии (изохорный процесс) или энтальпии вещества (изобарный процесс), содержащегося в элементарном объеме dV за время dτ.

Д

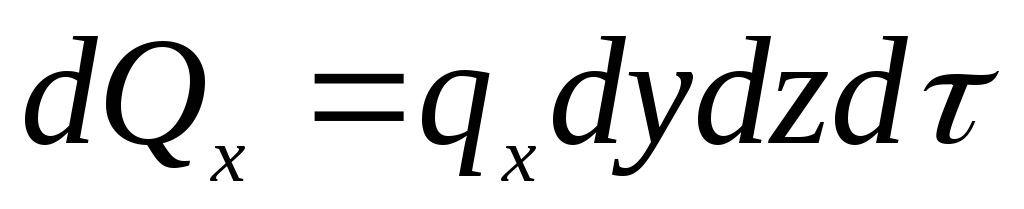

Количество теплоты, подведенное к грани dxdy в направлении оси x за время dτ, составляет:

где qx – проекция плотности теплового потока на направление нормали к указанной грани. Соответственно количество теплоты, отведенное через противоположную грань будет:

Разница между количеством теплоты, подведенном к элементарному объему, и количеством теплоты, отведенного от него, представляет собой теплоту:

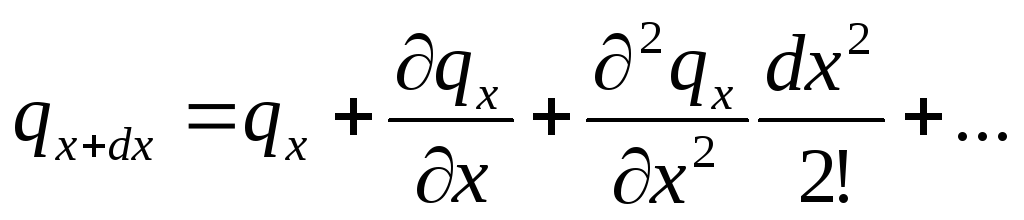

Функция q является непрерывной в рассматриваемом интервале dx и может быть разложена в ряд Тейлора:

Если ограничиться двумя первыми слагаемыми ряда, то уравнение запишется в виде:

Аналогичным образом можно найти количество теплоты, подводимое к объему в направлении двух других координатных осей y и z.

Количество теплоты dQ, подведенное в результате теплопроводности к рассматриваемому объему, будет равно:

Второе слагаемое определим, обозначив количество теплоты, выделяемое внутренними источниками в единице объема среды в единицу времени qv и назовем его мощностью внутренних источников теплоты [Вт/м 3 ], тогда:

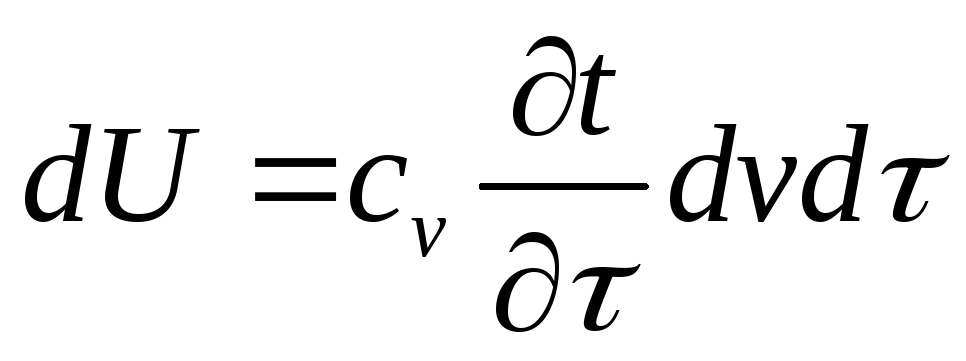

Третья составляющая в нашем уравнении найдется в зависимости от характера ТД процесса изменения системы.

При рассмотрении изохорного процесса вся теплота, подведенная к элементарному объему, уйдет на изменение внутренней энергии вещества, заключенного в этом объеме, т.е. dQ=dU.

Если рассматривать внутреннюю энергию единицы объема u=f(t,v), то можно записать:

где cv – изохорная теплоемкость или единицы объема или единицы массы, [Дж/м 3 ];

ρ – плотность, [кг/м 3 ].

Соберем полученные выражения:

Полученное выражение является дифференциальным уравнением энергии для изохорного процесса переноса теплоты.

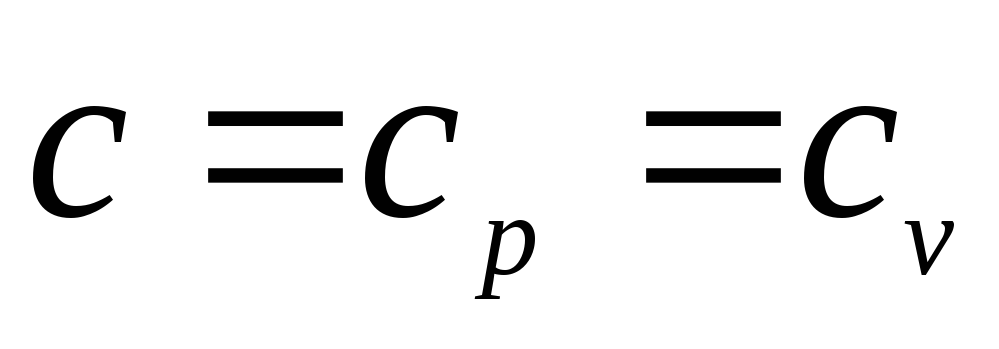

Аналогично выводится уравнение для изобарного процесса. Вся теплота, подведенная к объему уйдет на изменение энтальпии вещества, заключенного в объеме.

Полученное соотношение является дифференциальным уравнением энергии для изобарного процесса.

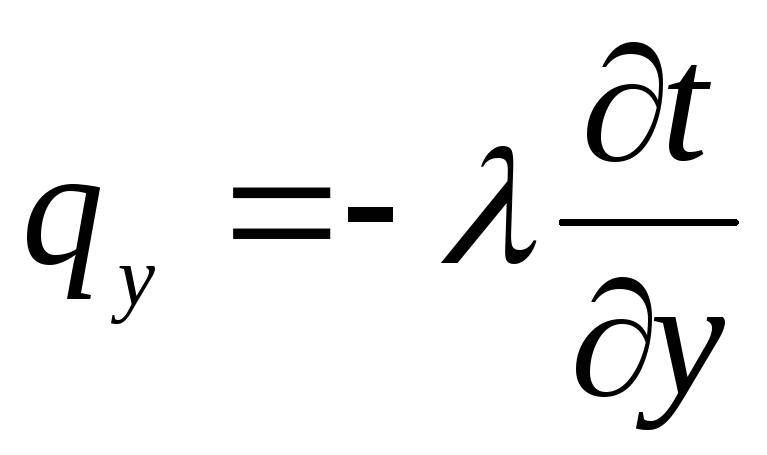

В твердых телах перенос теплоты осуществляется по закону Фурье

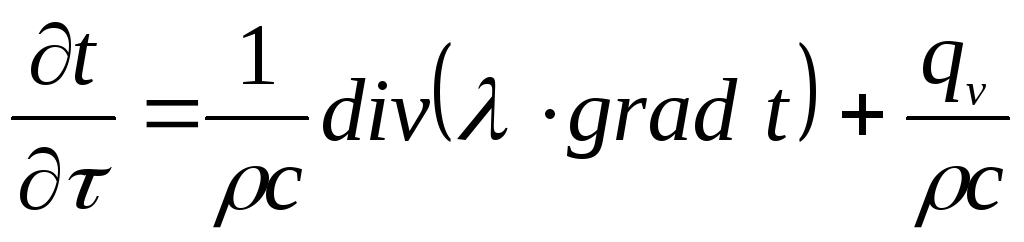

Последнее выражение называют дифференциальным уравнением теплопроводности. Оно устанавливает связь между временным и пространственным изменениями температуры в любой точке тела, в котором происходит процесс теплопроводности.

Наиболее общее дифференциальное уравнение теплопроводности в частных производных имеет такую же форму, но в нем величины ρ, , с являются функциями времени и пространства. Это уравнение описывает большое количество задач теплопроводности, представляющих практический интерес. Если принять теплофизические параметры постоянными, то уравнение будет проще:

Обозначим

Коэффициент пропорциональности а [м 2 /с] называется коэффициентом температуропроводности и является физическим параметром вещества. Он существенен для нестационарных тепловых процессов характеризует скорость изменения температуры. Если коэффициент теплопроводности характеризует способность тел проводить теплоту, то коэффициент температуропроводности является мерой теплоинерционных свойств тела. Например, жидкости и газы обладают большей тепловой инерционностью и, следовательно, малым коэффициентом температуропроводности, а металлы наоборот имеют малую тепловую инерционность.

Далее, если система тел не содержит внутренних источников теплоты q=0, тогда дифференциальное уравнение принимает форму уравнения Фурье:

Если имеются внутренние источники теплоты, а температурное поле является стационарным, то мы получаем уравнение Пуассона:

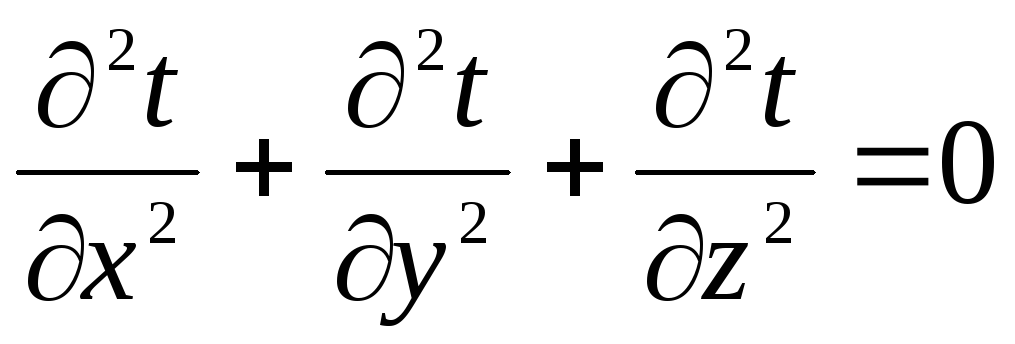

Наконец, при стационарной теплопроводности и отсутствии внутренних источников теплоты мы получаем уравнение Лапласа:

Условия однозначности для теплопроводности.

Так как дифференциальное уравнение теплопроводности выведено из общих законов физики, то оно описывает целый класс явлений. Для его решения необходимо задать граничные условия или условия однозначности.

Условия однозначности включают:

геометрические условия – характеризуют форму и размеры тела;

физические условия – характеризуют физические свойства среды и тела;

начальные (временные) условия – характеризуют распределение температур в теле в начальный момент времени, задаются при исследовании нестационарных процессов;

граничные условия – характеризуют взаимодействие рассматриваемого тела с окружающей средой.

Граничные условия могут быть заданы несколькими способами.

Граничные условия первого рода. Задается распределение температуры на поверхности тела для каждого момента времени:

где tc – температура на поверхности тела;

В частном случае, когда температура на поверхности является постоянной на протяжении всего времени протекания процессов теплообмена, уравнение упрощается:

Граничные условия второго рода. Задаются значения теплового потока для каждой точки поверхности тела и любого момента времени. Аналитически выглядит так:

В простейшем случае плотность теплового потока по поверхности тела остается постоянной. Такой случай имеет место при нагревании металлических изделий в высокотемпературных печах.

Граничные условия третьего рода. При этом задаются температура окружающей среды tср и закон теплообмена между поверхностью тела и средой. Для описания процесса теплообмена используется закон Ньютона-Рихмана. Согласно этому закону количество теплоты, отдаваемое или принимаемое единицей поверхности тела в единицу времени, пропорционально разности температур поверхности тела и среды:

где α коэффициент пропорциональности, называется коэффициентом теплоотдачи [Вт/(м 2 ·К)], характеризует интенсивность теплообмена. Численно он равен количеству теплоты, отдаваемому единицей поверхности тела в единицу времени при разности температур равной одному градусу. Согласно закону сохранения энергии количество теплоты, которое отводится окружающей среде, должно равняться теплу, подводимому вследствие теплопроводности из внутренних частей тела, то есть:

Последнее уравнение является граничным условием третьего рода.

Встречаются более сложные технические задачи, когда ни одно из перечисленных условий задать невозможно, и тогда приходится решать задачу методом сопряжения. При решении такой задачи должны выполняться условия равенства температур и тепловых потоков по обе стороны от границы раздела. В общем случае условия сопряженности можно записать:

Решение сопряженной задачи связано с нахождением температурных полей по обе стороны границы раздела.

Источник