- Взаимодействие преподавателя и студента

- Типы взаимодействия преподавателя со студентами

- Современная классификация типов преподавателей в зависимости от вида их взаимодействия со студентами

- Готовые работы на аналогичную тему

- Типы взаимодействия в зависимости от этапов обучения

- Коммуникативное взаимодействие преподавателей со студентами как фактор успешности обучения

- Библиографическое описание:

Взаимодействие преподавателя и студента

Вы будете перенаправлены на Автор24

Педагогическое взаимодействие – это взаимодействие между педагогом и учащимся (воспитателем и воспитанником, преподавателем и студентом) во время воспитательно-образовательной деятельности, направленной на развитие личности ребенка.

Типы взаимодействия преподавателя со студентами

Одним из важнейших компонентов педагогического процесса в ВУЗе является установление эффективного взаимодействия между студентами и преподавателями. В зависимости от того как организовано взаимодействий можно говорить об успешности реализуемой педагогической деятельности.

В настоящее время принято выделять следующие типы взаимодействия преподавателя и студента:

- Профессиональный тип взаимодействия – характеризуется педагогической направленностью воспитательно-образовательного процесса, высоким профессионализмом преподавателя, наличием у него глубоких знаний по своей специальности, как в теории, так и на практике. Преподаватель, который осуществляет взаимодействие со студентами на данном уровне, достаточно хорошо владеет методикой преподавания учебной дисциплины, имеет отработанную систему подачи знаний студентам, ведет научно-исследовательскую работу с развитой творческой направленностью. Чаще всего это человек, обладающий экстравертированным характером, который позволяет ему устанавливать со студентами и коллегами позитивные взаимоотношения. Такой преподаватель пользуется у студентов большим авторитетом, им восхищаются, ему подражают и хвалят.

- Организаторский тип взаимодействия – характеризуется активной направленностью педагога на общественную деятельность. В процессе взаимодействия со студентами, педагог недостаточно уделяет им времени, так как постоянно отвлекается на выполнение различного рода поручений. Он достаточно хорошо владеет методикой преподавания, легко устанавливает контакт со студентами. Укреплению его авторитета среди студентов и коллег мешает отсутствие стремления к научно-исследовательской работе.

- Тип взаимодействия «методист» — данный тип взаимодействия характерен для преподавателей, которые имеют выраженную склонность к совершенствованию собственного педагогического мастерства, методических и речевых способностей. Довольно часто именно методическая направленность в работе преобладает над научным содержанием учебного материала. Такой преподаватель пользуется успехом у среднеуспевающих студентов, в то время как с творческими учащимися и интеллектуалами он не может наладить контакт, так как не способен удовлетворить их интерес к знаниям.

- Тип взаимодействия «ученый» — данный тип взаимодействия характерен для преподавателя, обладающего аналитическим складом ума, склонностью к теоретической деятельность и творческой переработке информации. Довольно часто его научно-исследовательская деятельность преобладает над педагогической, устная речь намного беднее, чем письменная. Увлеченность наукой не способствуют установлению необходимого контакта со студентами, что довольно часто может порождать между ним и студентами конфликты.

- Тип взаимодействия «пассивный» — характеризуется индифферентным отношением педагога ко всем субъектам педагогического процесса ВУЗа, а также ко всем видам вузовской работы (преподавание, воспитание, общественная деятельность и т.д.). Преподаватель не пользуется авторитетом и уважением среди студентов и коллег, тяжело устанавливает с ними контакты.

Современная классификация типов преподавателей в зависимости от вида их взаимодействия со студентами

В настоящее время в зависимости от взаимодействия между преподавателем и студентами выделяют следующие группы современных преподавателей:

- Преподаватели- «вечные студенты» — в процессе взаимодействия со студентами, такие преподаватели всегда «идут на встречу», они понимают студентов, видят в них личности, охотно ведут дискуссии на различные интеллектуальные и научные темы, обладают высоким уровнем знаний.

- Преподаватели- «бывшие моряки» — стремятся установить внутри ВУЗа исключительно «уставные» взаимоотношения, очень трепетно относятся к дисциплине и всему что с ней связано. В общении со студентами стремятся «навязать» им свое мнение, которое считают истинно верным, не видят в студентах личность.

- Группа преподавателей, которые позволяют студентам делать все что угодно, лишь бы только не мешали им заниматься своими делами. Такие преподаватели попросту «просиживают» учебные часы.

- Преподаватель-стандарт – хорошо знает свой предмет, живет только работой, сложен в общении, амбициозен и упрям, студенты ему не интересны.

Готовые работы на аналогичную тему

Взаимоотношения между преподавателем и студентами во многом зависят от типа преподавателя и носят субъективный характер.

Типы взаимодействия в зависимости от этапов обучения

Помимо того, что взаимодействие между студентами и преподавателем зависит от типа преподавателя, большое значение имеет и этап обучения студентов. Это связано с тем, что с каждым учебным курсом студенты «растут» в своей специальности, формируются их нравственные качества и модель поведения.

Процесс обучения и соответственно взаимодействия, принято делить на три этапа:

- 1 Этап – 1-2 курсы – происходит формирование нравственно-волевой основы личности студентов, происходит их адаптация к учебному заведению и процессу. На этом этапе процесс взаимодействия находится в стадии становления и развития.

- 2 Этап – 3 курс – происходит расширение и углубление нравственного потенциала личности студентов, взаимодействие между преподавателем и студентами находится в стадии своего расцвета.

- 3 Этап – 4 и 5 курс – осуществляется завершение формирования нравственной культуры будущего специалиста, проходит своеобразный период личностной самореализации и самовыражения. На данном этапе большинство студентов уже могут общаться с преподавателями на равных, особенно если они активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, развиты интеллектуально.

Источник

Коммуникативное взаимодействие преподавателей со студентами как фактор успешности обучения

Дата публикации: 15.09.2015 2015-09-15

Статья просмотрена: 5792 раза

Библиографическое описание:

Урутина, Т. М. Коммуникативное взаимодействие преподавателей со студентами как фактор успешности обучения / Т. М. Урутина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 18 (98). — С. 496-499. — URL: https://moluch.ru/archive/98/21981/ (дата обращения: 19.11.2021).

В статье рассмотрена проблема коммуникативного взаимодействия преподавателей со студентами, представлены результаты эмпирического исследования, а также даны рекомендации по оптимизации педагогического общения в процессе учебной деятельности.

Ключевые слова: педагогическое общение, взаимодействие, коммуникативное взаимодействие, стиль общения.

The article deals with the problem of communicative interaction of teachers with students, the results of empirical research, as well as recommendations for the optimization of pedagogical dialogue in the process of learning activities.

Keywords:pedagogical communication, interaction, communicative interaction, communication style.

Эффективность процесса обучения зависит от множества дидактических и психологических факторов. Одним из таких факторов является коммуникативное взаимодействие, которое складывается между преподавателем и студентами. Современные исследования свидетельствуют о том, что преподаватель не всегда ставит перед собой коммуникативные задачи, так как не представляет общение со студентами как условие успешности обучения. Соответственно на сегодняшний день многие преподаватели испытывают сложности в организации конструктивного взаимодействия, сталкиваются с неумением ориентироваться в нестандартных коммуникативных ситуациях, перестраиваться в зависимости от педагогических задач, испытывают трудности в передаче собственного эмоционального отношения к материалу. Именно «образовательное пространство, созданное высшим образовательным учреждением, оказывает непосредственное влияние на становление профессионала», которое во много определяется преподавательским составом вуза [4].

Изучением проблемы педагогического взаимодействия преподавателя и студентов занимались как отечественные, так и зарубежные авторы. Взаимодействие педагога с учащимися рассматривалось в трудах Г. П. Афанасьевой, В. А. Кан-Калика, С. В. Гринько; изучением эффективности педагогического общения занимались А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, А. А. Реан; стили педагогического руководства и модели поведения педагога со студентами представлены в трудах Л. Д. Столяренко, М. Талена.

Педагогическое общение — это профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его, направленное на создание благоприятного психологического климата [2].

А. А. Леонтьев считал, что общение преподавателя со студентами должно содействовать оптимизации учебного процесса, вызывать радость и жажду деятельности со стороны учащихся [2], способствуя при этом эффективному усвоению преподаваемого материала.

А. С. Макаренко отмечал, что главным в общении педагога и учащегося должны быть отношения, основанные на полном доверии, уважении и требовательности [3]. Если же это не соблюдается, у студентов рождается страх, неуверенность в себе и в своих силах, снижается работоспособность, нарушается динамика речи и, в конечном счете, появляется устойчивое негативное отношение к преподавателю, а затем и к предмету.

Одной из характеристик коммуникативного взаимодействия в процессе педагогической деятельности является общая сложившаяся система общения педагога и учащихся, то есть определенный стиль.

В. А. Кан-Калик определяет стиль общения как индивидуально-типологические особенности социально-психологического взаимодействия педагога и обучающихся. Стиль общения, по его мнению, включает в себя особенности коммуникативных возможностей преподавателя, сложившийся характер взаимоотношений педагога и учащихся, творческую индивидуальность педагога, особенности ученического коллектива [1].

Существует несколько классификацией стилей педагогического общения, однако общепринятой является их деление на авторитарный, демократический и попустительский [5]. При авторитарном руководстве преподаватель все решения принимает сам, любые возражения или советы студентов отвергаются, а малейшее нарушение дисциплины порицается, даже если студент не виноват. Попустительский стиль педагогического общения характеризуется полным отсутствием контроля со стороны преподавателя, он не вникает в жизнь и проблемы коллектива, держится в стороне. При демократическом стиле — преподаватель многие вопросы решает с учетом мнения студентов, постоянно следит, чтобы их загруженность на занятиях была равномерной.

Наряду с вышерассмотренными стилями Л. Б. Ительсон выделял целый ряд промежуточных: деловой (направленный на достижение задач, стоящих перед учащимися); эмоциональный (основанный на любви и взаимопонимании); требовательный (когда преподаватель ставит конкретные задачи перед воспитанниками); принуждающий (основанный на давлениисо стороны педагога); направляющий (когда преподаватель со стороны управляет поведением и деятельностью студента) [5].

От выбранного преподавателем стиля поведения зависит, не только какие взаимоотношения сложатся у него со студентами, но и отношение студентов к получению знаний и непосредственно к самому образовательному процессу. Применение преподавателем неэффективных стилей и методов взаимодействия со студентами ведет к нерезультативному процессу обучения, где студенты зачастую получают поверхностные знания. Это может привести к тому, что обучение не будет носить развивающий характер и не сформирует устойчивую потребность в получении знаний.

Для обоснования теоретических данных, нами было проведено эмпирическое исследование, с целью изучения трудностей при коммуникативном взаимодействии преподавателей и студентов. Исследование проводилось в ГБОУ СПО «Первомайский политехнический колледж», в нем приняли участие студенты 3 курса в количестве 23 человек и преподаватели в количестве 11 человек.

Для диагностического исследования были использованы модифицированная методика В. П. Захарова «Определение стиля управления персоналом» [6], методика «Модель педагогического общения» (автор И. М. Юсупов) [6], «Диагностика эффективности педагогических коммуникаций» (модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева) [6].

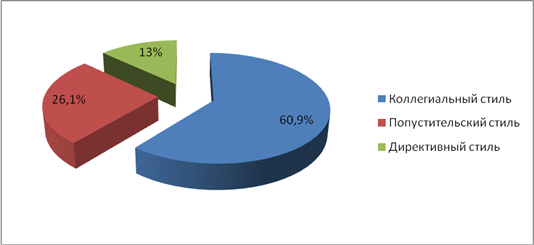

Результаты, полученные в ходе исследования при использовании модифицированной методики В. П. Захарова «Определение стиля управления персоналом», представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты исследования стилей взаимодействия преподавателя со студентами по модифицированной методике В. П. Захарова «Определение стиля управления персоналом»

Анализ полученных данных позволил нам определить, что 60,9 % студентов (14 человек) считают, что преподаватели в процессе обучения используют коллегиальный стиль взаимодействия, т. е. учебный процесс характеризуется распределением инициативы между педагогом и учащимися; 26,1 % обучающихся (6 человек) считают, что для преподавателей характерен попустительский стиль взаимодействия, т. е. наблюдается проявление чрезмерной снисходительности к студентам; 13 % (3 человека) находят, что для преподавателей характерен директивный стиль взаимодействия, т. е. проявляется нежелание признавать свои ошибки, уверенность в себе, подавление инициативы учащихся, склонность к жесткой дисциплине.

Следовательно, использование методики В. П. Захарова, позволило нам определить, что 26,1 % преподавателей применяют попустительский и 13 % директивный стили взаимодействия, которые вызывают трудности в общении с учащимися. Однако большая часть педагогов 60,9 % используют коллегиальный стиль и не испытывают сложностей при взаимодействии со студентами, общение с ними проходит в форме рекомендаций, просьб, пожеланий, доброжелательно и вежливо.

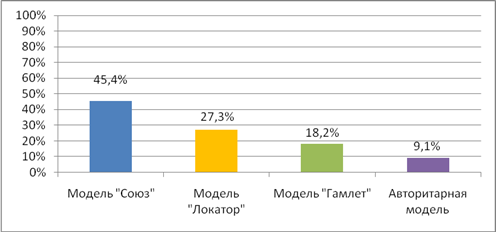

Полученные результаты по методике «Модель педагогического общения» (автор И. М. Юсупов) представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты исследования по методике «Модель педагогического общения» (И. М. Юсупов)

Анализ результатов исследования позволил определить, что 27,3 % испытуемых (3 человека) в общении со студентами используют модель дифференцированного внимания (“Локатор”), которая основана на избирательных отношениях со студентами; 18,2 % испытуемых (2 человека) — модель общения гиперрефлексивная (“Гамлет”), находясь при этом в постоянном напряжении и болезненно реагируя на любые нарушения; 45,4 % испытуемых (5 человек) при взаимодействии со студентами придерживаются модели активного взаимодействия (“Союз”), учитывая при этом особенности мышления студентов; а 9,1 % преподавателей (1 человек) придерживается в общении авторитарной модели (“Я сам”).

Использование данной методики позволило нам определить, какой модели педагогического общения придерживаются преподаватели при взаимодействии со студентами. Мы выявили, что 45,4 % педагогов использует модели “Союз” и 27,3 % “Локатор”, это говорит о том, что на их занятиях наблюдается непринужденная и дружеская атмосфера, все студенты активно высказывают мнения, участвуют в дискуссиях, а преподаватель лишь направляет ход занятия. Также мы выяснили, что часть преподавателей придерживается таких моделей общения, как “Гамлет” — 18,2 % и “ Я сам” — 9,1 %, что свидетельствует о наличии барьеров в коммуникативном взаимодействии со студентами.

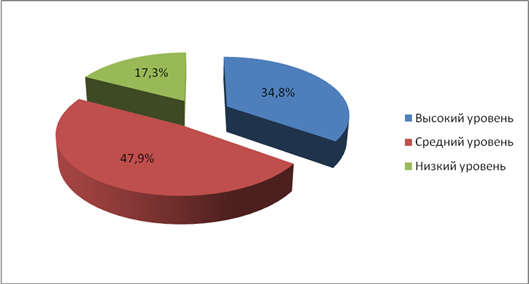

Результаты исследования по методике «Диагностика эффективности педагогических коммуникаций» (модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева) представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты исследования по методике «Диагностика эффективности педагогических коммуникаций» (модифицированный вариант анкеты А. А. Леонтьева)

Анализ полученных данных показал, что в результате проведенной методики, 47,9 % студентов (11 человек) характеризуют педагога как вполне удовлетворительно овладевшего приемами общения, что проявляется в частичном нахождении контакта со студентами, но недостатком является то, что его внимание направлено лишь на активных студентов; 34,8 % испытуемых (8 человек) дали высокую оценку коммуникативной деятельности педагога, на занятиях у такого преподавателя инициатива полностью в руках студентов, все активно высказывают свои мнения, предлагают варианты решения проблемы, при этом нарушения дисциплины отсутствуют; 17,3 % студентов (4 человека) дали низкую оценку коммуникативной деятельности педагога, отмечая, что у такого преподавателя аудитория пассивна, центральное положение занимает сам педагог, что сопоставимо с авторитарным стилем взаимодействия.

Исходя из чего, можно сделать вывод, что большая часть студентов считает, что преподаватели успешно владеют приемами общения, но при этом у них могут возникать трудности при взаимодействии с учащимися. Однако есть студенты 17,3 %, которые дали низкую оценку коммуникативной деятельности педагога. Учащиеся отметили, что на занятиях они не имеют возможности участвовать в учебном процессе, так как инициатива полностью принадлежит преподавателю.

Таким образом, проведенное нами исследование позволило сделать вывод о том, что часть преподавателей испытывает сложности при выборе эффективного стиля взаимодействия со студентами в процессе учебной деятельности, а также, по мнению студентов, обладает низкими коммуникативными навыками.

При организации коммуникативного взаимодействия в образовательном процессе преподавателю необходимость учитывать следующие рекомендации: дидактические, что включает в себя создание необходимых условий для успешного обучения студентов, а также использование интерактивных методов преподавания; психологические, которые предусматривают контроль проявления своих эмоциональных состояний и учет атмосферы в группе, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; педагогические, а именно равное и уважительное отношение к каждому студенту.

Стиль общения между преподавателем и студентами определяется степенью подготовленности самого педагога, его заинтересованностью в успехах учащихся, объективностью в оценке знаний. Студент же в свою очередь должен уважительно относиться к труду преподавателя, соблюдать дистанцию в общении с ним.

Таким образом, проанализировав труды отечественных и зарубежных авторов и на основании проведенного нами исследования можно сделать вывод о необходимости дальнейшего изучения проблемы коммуникативного взаимодействия преподавателя и студентов, решение которой способствует повышению качества обучения.

1. Кан — Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. — М.: Просвещение, 1987. — 190 с.

2. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — М.: Знание, 1979. — 48 с.

3. Макаренко А. С. Проблема школьного советского воспитания. В 8-и т. Т. 4. — М.: Педагогика, 1984. — 300 с.

4. Максимова Н. Ю. К вопросу о профессиональной мотивации студентов // Молодой ученый. — 2014. — № 21.1. — С. 106–108.

5. Сластенин В. А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 576 с.

Источник