- Деятельность человека

- Структура деятельности

- Деятельность человека и активность животного

- Отличительные признаки деятельности

- Виды (формы) деятельности

- Мотивы деятельности

- Классификация деятельности

- Творческая деятельность

- Вопросы для самопроверки

- Социальные взаимодействия, их классификация и типы. Понятие социальных отношений

- Классификации социальных взаимодействий

- Типы социальных взаимодействий

- Взаимодействие личности и социальной среды

- Социальные отношения

- Способы взаимодействия и формы объединения людей: примеры

- Подсистемы

- Общность

- Виды общностей

- Массовые общности

- Социальная группа

- Ключевые признаки групп

- Социальные институты

- Характерные черты институтов

- Разновидности институтов

- Социальная организация

- Способы взаимодействия

Деятельность человека

О чем эта статья:

9 класс, 11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Деятельность — это способ взаимодействия с окружающим миром, который присущ только человеку. Только человек может ставить цели и задачи, планировать свою деятельность, подбирать средства для ее осуществления и корректировать деятельность по мере необходимости.

Структура деятельности

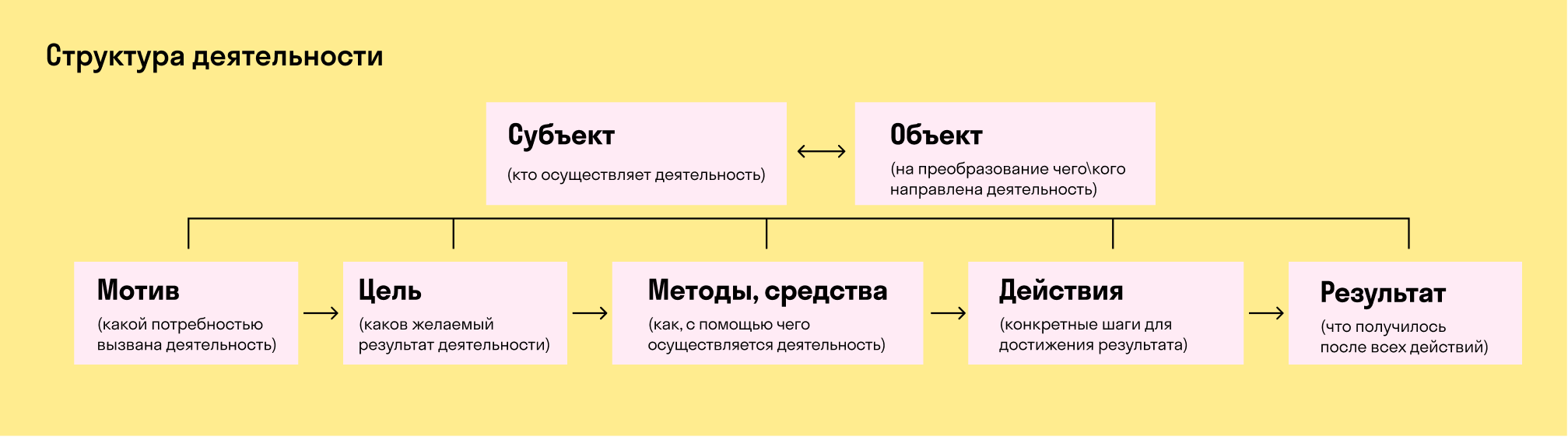

Схематично можно представить структуру деятельности таким образом:

Разберем компоненты этой схемы по порядку.

Субъект деятельности — это человек. Также в роли субъекта может выступать социальная группа или общество в целом.

Объект деятельности — предметы, процессы и явления, а также другие люди и социальные группы, общество.

Мотив деятельности — потребности человека, то, что побуждает его к действиям.

Цель деятельности — образ желаемого результата.

Средства (инструменты) — то, с помощью чего субъект осуществляет деятельность.

Действие (процесс) — конкретные шаги, которые предпринимает субъект для достижения результата.

Результат деятельности — итог, продукт, то, что получилось в результате действий субъекта.

Чтобы лучше понять структуру деятельности, давайте рассмотрим ее на конкретном примере — поиск работы.

Субъект деятельности

Объект деятельности

Статус на рынке труда

Цель

Трудоустройство в хорошую компанию на высокую зарплату

Мотивы

Мотивы могут быть разными у каждого субъекта деятельности. Для примера пусть мотивами нашего соискателя будут желание купить квартиру в центре города и необходимость помогать старенькой маме

Средства

Сайты поиска вакансий

Действия

Поиск вакансий на соответствующих сайтах, рассылка резюме, участие в собеседованиях

Результат деятельности

Смена статуса с безработного на имеющего полную занятость

Деятельность человека и активность животного

Может показаться, что не только люди могут быть субъектами деятельности. Ведь животные тоже могут вполне увлеченно и осознанно — на первый взгляд — выполнять какие-то действия: умываться, будить хозяина, охотиться, заботиться о потомстве.

Действительно, между деятельностью человека и активностью животного есть сходства, но человека отличает творческо-преобразующее отношение к миру.

Деятельность человека

Активность животного

Человек приспосабливается к окружающему миру через его масштабную переработку, вплоть до создания искусственной среды вокруг себя

Животное приспосабливается к миру через перестройку своего организма (мутационные изменения)

Человек осознанно ставит цели и задачи на основании анализа ситуации

Животное, каким бы осознанным оно ни выглядело, подчиняется инстинкту

Человек создает орудия труда, которые усиливают его физические возможности

Животное воздействует на окружающую среду непосредственно через свое тело

Деятельность человека носит созидательный характер

Активность животного носит потребительский характер

Отличительные признаки деятельности

Для деятельности характерны такие отличительные черты:

Сознательность, то есть сознательная постановка целей.

Продуктивность, то есть направленность на получение результата.

Преобразующий характер, то есть в процессе деятельности человек преобразует окружающий мир и самого себя.

Общественный характер — необходимость вступать в коммуникацию с другими людьми для достижения результата.

Виды (формы) деятельности

В рамках курса обществознания обычно выделяют четыре основных формы деятельности — игру, учение, труд и общение.

Игра — это свободная развивающая деятельность, которую субъект выполняет по желанию и ради удовольствия от процесса. Обычно у игры есть четкий набор правил. Во время игры дети зачастую готовятся к взрослой деятельности — учебе, работе, семейным отношениям.

Учение (познание) — это осознанный и целенаправленный процесс получения новых знаний и навыков.

Труд — это процесс взаимодействия субъекта с окружающим миром, в ходе которого первый создает продукты, необходимые для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей.

Общение — процесс установления и развития контактов между людьми, который включает в себя обмен информацией, переживаниями, эмоциями.

Мотивы деятельности

Как мы уже упомянули выше, мотивы деятельности могут существенно различаться от субъекта к субъекту. В таблице собрали основные виды мотивов, которые могут вдохновлять человека на деятельность.

Потребности — нужда человека в необходимом для жизни и развития.

Социальные установки — ориентация человека на что-либо.

Убеждения — эмоционально-ценностные отношения к действительности

Интересы — реальная причина действий, которая стоит за мотивами.

Влечения — психические состояния, которые выражают неосознанную необходимость.

Классификация деятельности

В обществознании существует не одна классификация деятельности, но мы рассмотрим наиболее популярную — по объектам и результатам деятельности.

В зависимости от того, что является результатом — материальные блага или культурные ценности — деятельность бывает материальной (практической) и духовной.

Материальная деятельность предполагает создание вещей и материальных ценностей, которые нужны для удовлетворения потребностей человека. Подразделяется на материально-производственную, связанную с преобразованием окружающей природы, и социально-преобразовательную — направленную на преобразование общества.

Продукты духовной деятельности — идеи, образы, научные, художественные и нравственные ценности. Духовная деятельность бывает:

познавательной — связанной с отражением окружающего мира в мифологической, религиозной, научной или художественной форме;

ценностно-ориентировочной — выражающей отношение человека к явлениям окружающего мира;

прогностической — участвующей в прогнозировании возможных изменений действительности.

Творческая деятельность

Особым видом деятельности является творчество — процесс создания чего-то качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Творческой деятельностью занимаются художники, писатели, ученые.

Также творчество можно рассматривать как компонент другой деятельности. Так, наш соискатель из примера выше может проявить творчество в процессе подготовки резюме и придумать совершенно новый подход, который покорит работодателя.

Ключевыми для творческой деятельности являются такие способности:

комбинировать уже существующие знаний;

создавать новые образы в сознании (воображение);

создавать яркие, сильные представления (фантазия);

получать знания неосознанно (интуиция).

Вопросы для самопроверки

Вспомните четыре основных вида деятельности и раскройте значение каждого из них.

Кто может быть субъектом деятельности?

Ученики 5А класса средней школы №151.

В чем особенность игры как вида деятельности? Как связана детская игра с другими видами деятельности?

В чем уникальность творчества как вида деятельности? Какими двумя способами можно понимать творчество в контексте деятельности?

Какие два основных типа деятельности вы знаете и в чем их принципиальное различие?

Приведите пример активности животного, которая похожа на деятельность человека. Объясните, почему при внешнем сходстве активность животного все же нельзя назвать деятельностью.

Источник

Социальные взаимодействия, их классификация и типы. Понятие социальных отношений

Социальное взаимодействие представляет собой систему взаимообусловленных социальных действий, в которой действия одного субъекта одновременно являются причиной и следствием ответных действий других субъектов.

Существует специальный термин, принятый в социологии, который обозначает социальное взаимодействие, — интеракция.

Не все, что мы делаем при взаимодействии с другими людьми, можно отнести к социальному взаимодействию. Например, если автомобиль сбил прохожего, то это дорожно-транспортное происшествие. Оно становится социальным взаимодействием тогда, когда водитель и пешеход, разбирая происшествие, отстаивают каждый свои интересы как представители двух больших социальных групп. В данном случае «водитель» и «пешеход» — социальные статусы. У каждого из них свой круг прав и обязанностей. Выполняя свои роли, водитель и пешеход выясняют не личные отношения, основанные на симпатии или антипатии, а вступают в социальные отношения, ведут себя как обладатели социальных статусов, которые определены обществом. Содержанием их беседы выступают социальные символы и значения ( в данном случае — правила дорожного движения).

Классификации социальных взаимодействий

Социальные взаимодействия классифицируют по разным основаниям. Социолог Питирим Сорокин делил социальные взаимодействия следующим образом:

- по количеству субъектов взаимодействия: взаимодействия двух индивидов, взаимодействие одного индивида со многими, взаимодействие многих индивидов со многими;

- по продолжительности: кратковременные и долговременные взаимодействия;

- по характеру: односторонние и многосторонние взаимодействия;

- по организованности: организованные и неорганизованные взаимодействия;

- по сознательности: стихийные и сознательные взаимодействия;

- по «материи» обмена: интеллектуальные, чувственно-эмоциональные и волевые взаимодействия.

Так же социальные взаимодействия могут быть непосредственными ( складываются в ходе межличностного общения) и опосредованными (в результате совместного участия людей в сложных системах).

Типы социальных взаимодействий

Существуют два основных типа социального взаимодействия:

Сотрудничество строится на основе взаимопомощи и предполагает наличие общих целей и интересов. Основной формой сотрудничества является кооперация. При кооперации происходит обмен интеллектуальными, материальными, управленческими и другими видами услуг.

Соперничество – тип социального взаимодействия, которые предполагает наличие единого неделимого объекта притязаний субъектов взаимодействия и характеризуется стремлением опередить или подчинить соперника.

Соперничество бывает двух видов:

- конкуренция ( субъекты взаимодействия пытаются только опередить друг друга);

- конфликт (прямое столкновение противоборствующих сторон).

Социология не дает конкретных оценочных суждений касательно типов социального взаимодействия. Так, конфликт рассматривается некоторыми социологами как источник развития социальных взаимодействий.<< spravochnik_article.html >>

Взаимодействие личности и социальной среды

Социальные взаимодействия представляют собой отношения между социальными группами. В процессе жизнедеятельности люди не находятся в одном и том же положении, они перемещаются в определенных направлениях и с различной скоростью в общественном пространстве, преследуя определенные цели в жизни. Люди за определенное время могут как подняться по социальной лестнице, так и спуститься вниз. Поднимаясь по социальной лестнице, человек добивается успехов на рабочем месте и в обществе, раскрывает для себя новые ценности. При изучении общества и его социальной структуры, главное место отводится человеку. Человек – это главный элемент социальной структуры, без которого в обществе невозможны ни социальные отношения,ни социальные взаимодействия. Таким образом, человек выступает в обществе как объект и субъект социальных отношений.

Взаимоотношения личности и социальной среды можно представить в виде формулы: поиск (личности) — предложения (общества) – выбор (личность выбирает из предложенного обществом).

У социального взаимодействия существует субъективная и объективная сторона.

К объективной стороне относятся связи, которые не зависят от отдельных личностей и носят опосредованный и контролирующий характер их взаимодействия.

Сознательное отношение людей друг к другу, основанное на взаимном ожидании определенного поведения, представляет собой субъективную сторону. К субъективной стороне можно отнести межличностные (или социально-психологические) отношения, которые представляют непосредственные связи между людьми, складывающиеся в определенных условиях.

К механизму социального взаимодействия относятся:

- индивиды, совершающие различные действия;

- происходящие изменения во внешнем мире, которые вызваны данными действиями;

- влияние данных изменений на других людей;

- обратная реакция на происходящие изменения.

Социальные отношения

Социальное взаимодействие складывается из отдельных актов, называемых социальными действиями, и включает в себя статусы (круг прав и обязанностей), роли, социальные отношения, символы и значения.

В свою очередь социальные отношения представляют собой устойчивую систему взаимодействий, которая предполагает наличие взаимных обязательств со стороны партнеров.

Существуют основные характеристики социальных отношений:

- продолжительность;

- систематичность;

- самовозобновляемость.

Социальные отношения имеют широкий диапазон своих ценностных ориентаций и отличаются своим многообразием связей.На основе социальных отношений возникают различные социальные общности людей.

Социальные отношения включают в себя различные системы и подсистемы. Они могут быть экономическими, политическими, правовыми, профессиональными, семейно-родственными, национально-этническими, религиозными, социокультурными и др.

Диплом, курсовая, реферат. Что это за звери и с чем их едят?

Источник

Способы взаимодействия и формы объединения людей: примеры

Под социумом в широком смысле следует понимать совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей . Любое общество имеет внутреннюю структуру. В современном мире внутренне устройство социума довольно сложное. Связано это с многообразием вариантов взаимодействия людей и форм их объединения .

Подсистемы

Они выделяются в зависимости от форм объединения людей и их взаимодействия . Основными социальными подсистемами считаются: политическая, экономическая и духовная.

В зависимости от субъектов, участвующих во взаимодействии, выделяют профессиональную, семейную, классовую, поселенческую, демографическую форму объединения людей .

Существует также классификация подсистем по типу общественных связей. По этому признаку выделяют такие социальные формы объединения людей , как группы, общности, институты, организации. Эти подсистемы считаются важнейшими звеньями общественной системы. Целю этих форм объединения людей выступает удовлетворение потребностей при осуществлении скоординированных совместных действий.

Общность

Под ней следует понимать относительно устойчивую форму объединения людей . Она характеризуется наличием более-менее одинаковых черт образа и условий жизни индивидов, входящих в нее, массового сознания, единство норм, интересов, ценностей.

Общности не формируются людьми сознательно. Они складываются в процессе объективного социального развития. При этом различается основа этих форм объединения людей. Примеры этому можно привести следующие: производственный коллектив, социально-профессиональная группа, общественный класс. Эти подсистемы образованы людьми с общим производственным интересом. Существуют формы объединения людей , возникшие на этнической основе. К ним, к примеру, относят нации, народности. Еще одним критерием объединения является демографический фактор (пол, возраст).

Виды общностей

Существует следующая классификация этих форм объединения людей :

- Статистические. Они формируются для статистического анализа.

- Реальные. Эти общности выделяются по существующим в действительности признакам.

- Массовые. Эти формы объединения людей выделяются на основе различий в поведении. При этом отличия не являются фиксированными и зависят от ситуации.

К первым двум категориям можно отнести город. В статистическом плане общностью эта форма объединения людей будет с точки зрения регистрации по месту проживания. Если жители используют городскую инфраструктуру, то общность уже будет являться реальной. К третьей категории относят толпу и публику.

Массовые общности

Считается, что общество – это совокупность всех форм объединения людей . Между тем, если какая-то из форм отсутствует или периодически исчезает, социум не перестает быть таковым. Дело в том, что совокупность форм объединения людей – это подвижная система. Она может изменять свою структуру под влиянием разных факторов. Примером могут служить первые формы объединения людей – племена и их союзы. Под влиянием разных факторов начали возникать другие общности, а прежние – исчезать. Однако и в современном мире есть территории, на которых проживают племена.

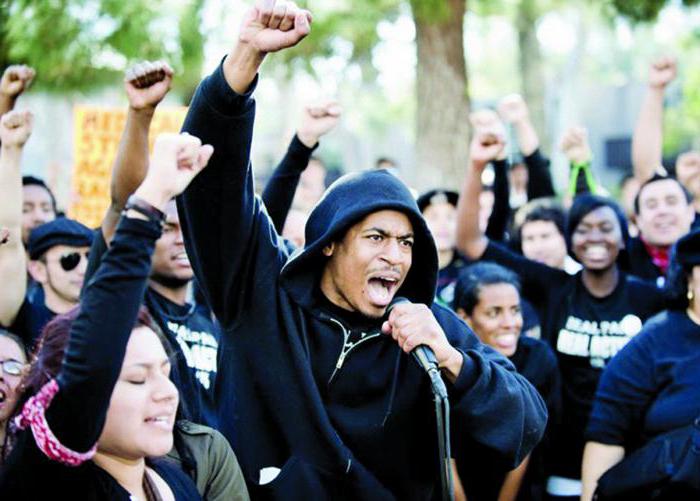

Сегодня изменчивыми формами объединения считаются публика и толпа. Последняя представляет собой кратковременное скопление индивидов. Они собираются в одном месте и имеют общие интересы.

В толпе отсутствует групповая структура, предусматривающая распределение статусов и ролей индивидов. Нет в ней и единых привычек и норма поведения. Отсутствует в толпе опыт прежнего взаимодействия. Если интерес, объединивший людей в толпу, исчезает, она рассеивается.

Характерными чертами этой формы объединения являются: внушаемость, анонимность, подражание, физическое соприкосновение. В толпе индивиды взаимодействуют друг с другом не как знакомые или близкие люди, а как посторонние.

Публика – это духовная общность. В ней люди физически рассредоточены, однако между ними имеется духовная связь. Она формируется на основе единства мнений.

Как полагал Г. Тард, публика как форма объединения возникла в светских салонах 18 века. Подлинный же ее расцвет пришелся на период активного развития печатных СМИ. Благодаря газетам, а впоследствии телевидению и радио огромное количество людей может активно участвовать в культурной и политической жизни, выражать личное мнение по поводу тех или иных событий.

Социальная группа

Это понятие определяется по-разному. В широком смысле под ним понимают все общество на планете, т. е. все человечество. В узком смысле термин «социальная группа» используется для выделения в структуре общества относительно многочисленной совокупности людей. Они взаимодействуют друг с другом и ведут совместную деятельность для достижения общественных, коллективных и индивидуальных целей.

Если говорить простыми словами, социальной группой следует считать объединение людей, имеющих общие взгляды и связи друг с другом в сравнительно устойчивых моделях взаимодействия.

Ключевые признаки групп

По мнению Р. Мертона, отличительными чертами этих форм объединения являются:

Социальная группа характеризуется как объединение людей, вступающих в определенные социальные связи, осознающих свою принадлежность к этой группе и являющихся ее членами с точки зрения окружающих.

Такие совокупности индивидов отличаются большей устойчивостью, стабильностью, относительно высоким уровнем однородности, сплоченности. При этом они, как правило, входят в другие, более широкие социальные объединения как структурные их единицы.

Социальные институты

Они представляют собой сравнительно устойчивые формы объединения индивидов. Они формируются для организации общественной жизни, обеспечения связей и взаимоотношений в структуре общества.

Отличительным признаком социальных институтов считается четкое разграничение полномочий и функций субъектов, вступающих во взаимодействие. При этом действия индивидов слаженные. Кроме того, имеет место довольно жесткий контроль за взаимодействием субъектов.

Характерные черты институтов

Каждое такое объединение имеет:

- Более-менее четко сформулированные задачи и цели деятельности.

- Набор определенных ролей и статусов, которые предписываются субъектам.

- Комплекс санкций, посредством которых обеспечивается контроль поведения индивидов.

- Частные и конкретные функции. Они направлены на удовлетворение имеющихся потребностей.

По мнению отечественного социолога Фролова, социальным институтам присущи:

- Модели и установки поведения.

- Набор культурных символов. С их помощью формируется представление об институте.

- Культурные утилитарные черты.

- Кодексы поведения (письменные, устные).

- Идеология. Она представляет собой систему идей, согласно которой индивидам предписывается и обосновывается определенное отношение к тем или иным действиям.

У любого социального института выделяют формальную и содержательную стороны. В содержательном плане объединение рассматривается как система стандартов поведения индивидов-носителей статусов. В формальном смысле социальный институт представляет собой совокупность субъектов, наделенных материальными средствами для реализации определенной социальной функции.

Разновидности институтов

Классификация осуществляется в зависимости от задач, которые выполняет то или иное объединение. Основными считаются институты:

- Семьи и брака. В рамках этого объединения происходит воспроизведение новых индивидов, членов общества.

- Образования. В рамках этого института усваиваются накопленные знания и культурные ценности, которые впоследствии передаются следующим поколениям.

- Экономики. В его задачи входит обеспечение отдельных индивидов и всего общества, воспроизводства и распределения услуг и благ.

- Политические институты. Их функции связаны с установлением согласия между субъектами, группами, коллективами, контролем поведения индивидов с целью сохранения порядка, предупреждения и разрешения конфликтов.

- Культурные институты. Они обеспечивают сохранение накопленных духовных ценностей.

Социальная организация

Под ней понимают совокупность субъектов и их групп, объединенных для реализации каких-либо задач на основании разделения труда и обязанностей, а также иерархической структуры.

Организацию следует рассматривать в качестве инструмента решения общественных проблем, средства достижения личных или коллективных целей. В последнем случае возникает необходимость создания иерархической структуры и системы управления.

Любую организацию можно охарактеризовать по комплексу элементов. В их числе:

- Цель.

- Тип иерархии.

- Характер управления.

- Уровень формализации.

Целью считается образ результата, в достижении которого заинтересована организация. Эта модель может быть представлена в виде задания, ориентации, связанных с интересами субъектов. Бывают также системные цели, достижение которых обеспечивает существование и воспроизведение организации.

Иерархическая структура предполагает разделение ролей на 2 группы: наделяющие властью и ставящие субъекта в подчиненное положение. В иерархическом плане выделяют нецентрализованные и централизованные организации. В последних имеют место координация и интеграция усилий.

Система управления – комплекс мер, направленных на воздействие на индивида для побуждения его совершать поведенческие акты, в которых заинтересована социальная организация. При этом сам субъект может и не иметь заинтересованности в совершении таких действий. Основными средствами управления считаются стимулирование и задания (распоряжения).

Формализация взаимоотношений связана с формированием стандартных моделей поведения субъектов. Она выражается в документальном закреплении норм и правил. Формализация позволяет преодолеть организационные проблемы.

Способы взаимодействия

Формы объединения людей и их групп , как видно из приведенных выше сведений, многообразны. При этом в каждой совокупности индивидов устанавливаются характерные для них связи. Можно определить следующие основные способы взаимодействия субъектов:

- Кооперация. Она предполагает сотрудничество людей для решения общей проблемы.

- Конкуренция. Она представляет собой борьбу (групповую или индивидуальную) за обладание благами (дефицитными, как правило).

- Конфликт. Он представляет собой столкновение противоборствующих (конкурирующих) сторон. Конфликт может быть закрытым или открытым.

Взаимодействием в целом следует считать процесс воздействия индивидов и их объединений друг на друга. В нем каждое действие обуславливается и предыдущим действием и предполагаемым результатом со стороны других индивидов или групп.

В любом взаимодействии должно быть минимум 2 участника. Из этого следует, что взаимодействием можно считать разновидность действия, характерным признаком которого выступает направленность на другого субъекта или другое объединение.

Источник