- Тема 1. Социальное взаимодействие и общественные отношения

- Социальные отношения. Разные задачи

- Теория к заданию 12 из ЕГЭ по обществознанию

- Виды межэтнических отношений:

- Основные направления национальной политики в РФ:

- Основные принципы национальной политики в России

- Виды противоречий:

- Способы взаимодействия людей егэ

- Из-за блокировщика рекламы некоторые функции на сайте могут работать некорректно! Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы на этом сайте.

- СОДЕРЖАНИЕ:

Тема 1. Социальное взаимодействие и общественные отношения

В повседневной жизни люди связаны между собой и обществом множеством невидимых нитей: они взаимодействуют друг с другом по личным, учебным, экономическим, политическим, правовым и другим вопросам.

На основе непосредственных контактов между людьми формируются социальные связи.

Социальная связь – это совокупность зависимостей между людьми, реализованных через социальные действия, их взаимные отношения, которые объединяют людей в социальные общности. Структура социальной связи выглядит следующим образом: субъекты связи (двое и более людей); предмет связи (по поводу чего она осуществляется); механизм регулирования взаимоотношений.

Виды социальных связей

– Социальные контакты – простые, элементарные связи между отдельными индивидами.

– Социальные действия – действия, которые ориентированы на других индивидов и рациональны, т. е. осмыслены и преследуют определенную цель.

– Социальные взаимодействия – систематические, достаточно регулярные, взаимообусловленные действия субъектов, направленные друг на друга.

– Социальные отношения – отношения между людьми (или группами людей), осуществляющиеся в соответствии с законами социальной организации общества.

Контакты между людьми могут быть единичными (например, поездка в автобусе с другими пассажирами) и регулярными (например, ежедневная встреча с соседом по подъезду). Социальные контакты характеризуются, как правило, отсутствием глубины в отношениях между субъектами: партнер по контакту может быть легко заменен другим человеком. Социальный контакт – это первый шаг к установлению социальных отношений, скорее соучастие, но еще не взаимодействие. Социальные связи возникают в том случае, если контакт вызывает взаимную заинтересованность. Многообразие этих связей составляет структуру социальных отношений.

Социальные действия следуют сразу за контактами в том случае, если индивид желает продолжать социальные связи.

Немецкий социолог, философ, историк М. Вебер предложил следующую классификацию социальных действий.

Типы социального действия

– Целерациональное – действие, предполагающее ясное осознание цели, соотнесенной с рационально осмысленными средствами ее достижения.

– Ценностно-рациональное – действие, ориентированное на определенные ценности (этические, религиозные, эстетические и т. д.), принятые индивидом.

– Традиционное – действие, формируемое на основе подражания определенным образцам поведения, закрепленным в культурной традиции и не подлежащим критике.

– Аффективное – действие, главной характеристикой которого является определенное эмоциональное состояние индивида.

Основной характеристикой социальных взаимодействий является глубокая и тесная координация действий партнеров.

Условия возникновения социального взаимодействия: наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и переживания друг друга; совершение индивидами каких-то действий, влияющих на взаимные переживания и поступки; наличие проводников, передающих влияния и воздействия индивидов друг на друга; наличие общей основы для контактов, соприкосновения.

Выделяют следующие типы социального взаимодействия.

– экономическое (индивиды выступают как собственники и наемные работники, предприниматели);

– профессиональное (индивиды участвуют как водители, банкиры, профессора и т. д.);

– семейно-родственное (люди выступают в роли отцов, матерей, сыновей, бабушек и т. д.);

– демографическое (включает контакты между представителями различных полов, возрастов, национальностей и рас);

– религиозное (подразумевает контакты между представителями разных религий, одной религии, а также верующих и неверующих);

– территориально-поселенческое (столкновения, сотрудничество, конкуренция между местными и пришлыми, городскими и сельскими, временно и постоянно проживающими, эмигрантами, иммигрантами и мигрантами).

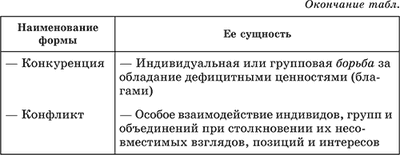

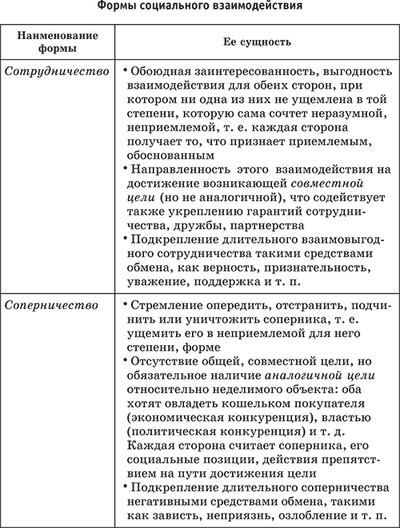

Принято различать две основные формы социального взаимодействия – сотрудничество и соперничество.

Когда взаимодействия превращаются в стабильную систему, то они становятся социальными отношениями.

Социальные отношения определяются природой самого общества, воспроизводят его, поддерживают социальный порядок. Социальные отношения складываются между группами людей.

В отличие от социального взаимодействия социальные отношения – это устойчивая система, ограниченная определенными нормами (может, даже и неформальными). В данной системе выделяют следующие элементы:

– субъекты – стороны, между которыми возникают отношения;

– объекты – то, по поводу чего возникают отношения;

– потребности – отношения между субъектами и объектами;

– интересы – отношения субъект-субъект;

– ценности – отношения между идеалами взаимодействующих субъектов.

Социальные отношения функционируют в рамках системы социальных институтов и регулируются механизмом социального контроля.

A1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях?

А. Социальные отношения – это отношения национальных, демографических, классовых, профессионально-образовательных, социальных общностей.

Б. Социальные отношения – это политические и экономические отношения между социальными группами.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Источник

Социальные отношения. Разные задачи

Теория к заданию 12 из ЕГЭ по обществознанию

Особенности социального положения молодёжи:

– переходность положения;

– высокий уровень мобильности;

– освоение новых социальных ролей (работник, студент, гражданин, семьянин), связанных с изменением статуса;

– активный поиск своего места в жизни;

– благоприятные перспективы в профессиональном и карьерном плане;

– неустойчивость психики, подверженность влиянию, внутренняя противоречивость;

– низкий уровень толерантности;

– стремление проявить свою индивидуальность, что способствует возникновению молодёжной субкультуры и неформальных групп.

Этносы — это большие группы людей, обладающие общностью культуры, языка, осознанием общей исторической судьбы. Стадиями развития этнических общностей являются род, племя, народность и нация.

Нация — это исторически высшая стадия развития или форма этноса, характеризующаяся компактностью проживания, единством экономической жизни, исторического пути, языка, культуры, национального самосознания.

| Две тенденции в развитии межнациональных отношений: | |

| 1. Интеграция – экономическое, культурное и политическое сближении наций, разрушение национальных перегородок, интеграция в рамках наднациональных структур (например, Европейское сообщество) | 2. Дифференциация – растёт стремление ряда народов обрести национальную самостоятельность, противостоять экономическому, политическому и культурному наступлению развитых стран, что порождает националистические настроения и сепаратизм (стремление к выделению из состава многонациональных государств и созданию самостоятельного государства) |

Межнациональный конфликт – это осложнение отношений между нациями и народами вплоть до прямых военных действий.

В зависимости от причин и характера происхождения межнациональные конфликты бывают:

• социально-экономическими (безработица, задержки и невыплаты зарплаты, социальных пособий, монополия представителей одного из этносов в сферах или отраслях хозяйства);

• культурно-языковыми (связаны с защитой, возрождением и развитием родного языка, национальной культуры и прав национальных меньшинств);

• этнодемографическими (увеличение доли пришлого населения в связи с миграцией);

• этнотерриториально-статусными (несовпадение государственных или административных границ с границами расселения народов, требование малых народов о расширении или приобретении нового статуса);

• историческими (взаимоотношения в прошлом – вόйны, депортации и связанные с ними негативные аспекты исторической памяти, и т. д.);

• межрелигиозными и межконфессиональными;

• сепаратистскими (требование создать собственную независимую государственность или воссоединиться с соседним родственным с культурно-исторической точки зрения государством).

Причиной возникновения межэтнических конфликтов могут стать и любые необдуманные или заведомо провокационные заявления политиков, национальных лидеров, представителей духовенства, СМИ, происшествия бытового характера.

Принципы решения межнациональных конфликтов в современных условиях:

- отказ от насилия и принуждения;

- поиск согласия на основе соглашения всех участников;

- признание прав и свобод человека важнейшей ценностью;

- готовность к мирному урегулированию спорных проблем.

Виды межэтнических отношений:

Основные направления национальной политики в РФ:

Основные принципы национальной политики в России

- Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным объединениям.

- Запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

- Сохранение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации.

- Равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.

- Гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

- Право каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность без всякого принуждения.

- Содействие развитию национальных культур и языков народов России.

- Своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов.

- Запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.

- Защита прав и интересов граждан Российской Федерации за её пределами, поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с родиной в соответствии с нормами международного права.

Социальный конфликт — это столкновение противоположных целей, позиций, мнений и взглядов людей, участвующих в социальном взаимодействии.

Участники конфликта называются субъектами конфликта:

— свидетели — это люди, наблюдающие за конфликтом со стороны;

— подстрекатели — это те, кто подталкивает других участников к конфликту;

— пособники — это люди, содействующие развитию конфликта советами, технической помощью или иными способами;

— посредники — это люди, которые своими действиями пытаются предотвратить, остановить или разрешить конфликт.

Вопрос или благо, из-за которых разгорается конфликт, — это предмет конфликта.

Причина конфликта — объективные обстоятельства, которые предопределяют появление конфликта, связана с потребностями конфликтующих сторон.

Повод для конфликта — незначительное происшествие, которое способствует возникновению конфликта, но сам конфликт может не развиться, бывает как случайным, так и специально созданным.

Противоречие — это фундаментальная несовместимость, несогласованность важных политических, экономических, социальных, этнических интересов.

Виды противоречий:

1) внутренние противоречия берут своё начало в столкновении внутригрупповых, внутриорганизационных и других интересов участников малых социальных групп;

2) внешние противоречия возникают между двумя или несколькими социальными системами;

3) антагонистические – непримиримо враждебные противоречия – лежат в основе конфликта, в котором его субъекты преследуют противоположные интересы. Примирить субъектов подобного конфликта можно лишь на время, отложив конфликт, но не разрешив его;

4) неантагонистические противоречия имеют место между субъектами конфликта, интересы которых могут быть согласованы, т. е. данный вид противоречий подразумевает возможность компромиссов путём взаимных уступок;

5) основные противоречия определяют возникновение и динамику конфликта, характеризуют взаимодействие между основными его субъектами;

6) неосновные противоречия сопутствуют конфликту; как правило, они связаны с второстепенными субъектами конфликта;

7) объективные противоречия обусловлены явлениями и процессами, не зависящими от воли и сознания людей, поэтому исключить данные противоречия невозможно без устранения самой их причины;

8) субъективные противоречия обусловлены волей и сознанием людей: связаны со спецификой характеров, различиями в манере поведения, мировоззрении, ценностных ориентациях.

Противоречие обязательно лежит в основе любого конфликта и проявляется в социальном напряжении — чувстве неудовлетворённости положением дел и готовности его изменить. Но противоречие может и не перерасти в конфликт.

Социальный конфликт — это высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп, социальных институтов, обществе в целом, которая характеризуется открытым противодействием и столкновением противоположных интересов общностей и индивидов.

Источник

Способы взаимодействия людей егэ

Из-за блокировщика рекламы некоторые функции на сайте могут работать некорректно! Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы на этом сайте.

СОДЕРЖАНИЕ:

Социальные отношения – это определенная, упорядоченная система взаимоотношений индивидов, входящих в различные социальные общности.

Люди взаимодействуют друг с другом не случайным образом. Они являются членами определенных социальных групп, занимают определенные статусные позиции, поэтому с другими людьми они вступают в отношения, соответствующие этим позициям. Социальные изменения предполагают изменение всей системы взаимоотношений в сложной структуре конструкции социальных связей и взаимодействий.

Социальные отношения – одна из форм проявления социальных взаимодействий (наряду с общностями и институтами), которая отличается длительностью, устойчивостью и системностью социальных взаимодействий, их самовозобновляемостью, широтой социальных связей.

Простейшей единицей социальной деятельности является социальное действие. Условие социального действия: сознательность, ориентированность на поведение других людей.

Социальное действие, выражающее зависимость или совместимость людей или их групп , выступает как социальная связь.

Элементы социальной связи: субъекты связи, предмет связи (по поводу чего осуществляется связь) и механизм осуществления связи.

Поведение человека зависит не только и не сколько от него самого, сколько от совместно действующих людей, оказывающих взаимное влияние на поведение друг друга.

Источник