- Способы взаимодействия и формы объединения людей: примеры

- Подсистемы

- Общность

- Виды общностей

- Массовые общности

- Социальная группа

- Ключевые признаки групп

- Социальные институты

- Характерные черты институтов

- Разновидности институтов

- Социальная организация

- Способы взаимодействия

- Стороны общения в психологии, их характеристика и значение

- Три аспекта общения

- Характеристика и примеры

- Коммуникативная

- Перцептивная

- Интерактивная

- Взаимосвязь сторон

Способы взаимодействия и формы объединения людей: примеры

Под социумом в широком смысле следует понимать совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей . Любое общество имеет внутреннюю структуру. В современном мире внутренне устройство социума довольно сложное. Связано это с многообразием вариантов взаимодействия людей и форм их объединения .

Подсистемы

Они выделяются в зависимости от форм объединения людей и их взаимодействия . Основными социальными подсистемами считаются: политическая, экономическая и духовная.

В зависимости от субъектов, участвующих во взаимодействии, выделяют профессиональную, семейную, классовую, поселенческую, демографическую форму объединения людей .

Существует также классификация подсистем по типу общественных связей. По этому признаку выделяют такие социальные формы объединения людей , как группы, общности, институты, организации. Эти подсистемы считаются важнейшими звеньями общественной системы. Целю этих форм объединения людей выступает удовлетворение потребностей при осуществлении скоординированных совместных действий.

Общность

Под ней следует понимать относительно устойчивую форму объединения людей . Она характеризуется наличием более-менее одинаковых черт образа и условий жизни индивидов, входящих в нее, массового сознания, единство норм, интересов, ценностей.

Общности не формируются людьми сознательно. Они складываются в процессе объективного социального развития. При этом различается основа этих форм объединения людей. Примеры этому можно привести следующие: производственный коллектив, социально-профессиональная группа, общественный класс. Эти подсистемы образованы людьми с общим производственным интересом. Существуют формы объединения людей , возникшие на этнической основе. К ним, к примеру, относят нации, народности. Еще одним критерием объединения является демографический фактор (пол, возраст).

Виды общностей

Существует следующая классификация этих форм объединения людей :

- Статистические. Они формируются для статистического анализа.

- Реальные. Эти общности выделяются по существующим в действительности признакам.

- Массовые. Эти формы объединения людей выделяются на основе различий в поведении. При этом отличия не являются фиксированными и зависят от ситуации.

К первым двум категориям можно отнести город. В статистическом плане общностью эта форма объединения людей будет с точки зрения регистрации по месту проживания. Если жители используют городскую инфраструктуру, то общность уже будет являться реальной. К третьей категории относят толпу и публику.

Массовые общности

Считается, что общество – это совокупность всех форм объединения людей . Между тем, если какая-то из форм отсутствует или периодически исчезает, социум не перестает быть таковым. Дело в том, что совокупность форм объединения людей – это подвижная система. Она может изменять свою структуру под влиянием разных факторов. Примером могут служить первые формы объединения людей – племена и их союзы. Под влиянием разных факторов начали возникать другие общности, а прежние – исчезать. Однако и в современном мире есть территории, на которых проживают племена.

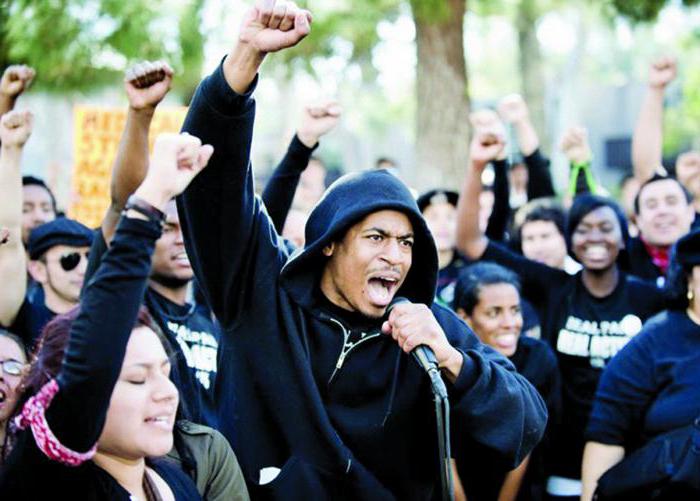

Сегодня изменчивыми формами объединения считаются публика и толпа. Последняя представляет собой кратковременное скопление индивидов. Они собираются в одном месте и имеют общие интересы.

В толпе отсутствует групповая структура, предусматривающая распределение статусов и ролей индивидов. Нет в ней и единых привычек и норма поведения. Отсутствует в толпе опыт прежнего взаимодействия. Если интерес, объединивший людей в толпу, исчезает, она рассеивается.

Характерными чертами этой формы объединения являются: внушаемость, анонимность, подражание, физическое соприкосновение. В толпе индивиды взаимодействуют друг с другом не как знакомые или близкие люди, а как посторонние.

Публика – это духовная общность. В ней люди физически рассредоточены, однако между ними имеется духовная связь. Она формируется на основе единства мнений.

Как полагал Г. Тард, публика как форма объединения возникла в светских салонах 18 века. Подлинный же ее расцвет пришелся на период активного развития печатных СМИ. Благодаря газетам, а впоследствии телевидению и радио огромное количество людей может активно участвовать в культурной и политической жизни, выражать личное мнение по поводу тех или иных событий.

Социальная группа

Это понятие определяется по-разному. В широком смысле под ним понимают все общество на планете, т. е. все человечество. В узком смысле термин «социальная группа» используется для выделения в структуре общества относительно многочисленной совокупности людей. Они взаимодействуют друг с другом и ведут совместную деятельность для достижения общественных, коллективных и индивидуальных целей.

Если говорить простыми словами, социальной группой следует считать объединение людей, имеющих общие взгляды и связи друг с другом в сравнительно устойчивых моделях взаимодействия.

Ключевые признаки групп

По мнению Р. Мертона, отличительными чертами этих форм объединения являются:

Социальная группа характеризуется как объединение людей, вступающих в определенные социальные связи, осознающих свою принадлежность к этой группе и являющихся ее членами с точки зрения окружающих.

Такие совокупности индивидов отличаются большей устойчивостью, стабильностью, относительно высоким уровнем однородности, сплоченности. При этом они, как правило, входят в другие, более широкие социальные объединения как структурные их единицы.

Социальные институты

Они представляют собой сравнительно устойчивые формы объединения индивидов. Они формируются для организации общественной жизни, обеспечения связей и взаимоотношений в структуре общества.

Отличительным признаком социальных институтов считается четкое разграничение полномочий и функций субъектов, вступающих во взаимодействие. При этом действия индивидов слаженные. Кроме того, имеет место довольно жесткий контроль за взаимодействием субъектов.

Характерные черты институтов

Каждое такое объединение имеет:

- Более-менее четко сформулированные задачи и цели деятельности.

- Набор определенных ролей и статусов, которые предписываются субъектам.

- Комплекс санкций, посредством которых обеспечивается контроль поведения индивидов.

- Частные и конкретные функции. Они направлены на удовлетворение имеющихся потребностей.

По мнению отечественного социолога Фролова, социальным институтам присущи:

- Модели и установки поведения.

- Набор культурных символов. С их помощью формируется представление об институте.

- Культурные утилитарные черты.

- Кодексы поведения (письменные, устные).

- Идеология. Она представляет собой систему идей, согласно которой индивидам предписывается и обосновывается определенное отношение к тем или иным действиям.

У любого социального института выделяют формальную и содержательную стороны. В содержательном плане объединение рассматривается как система стандартов поведения индивидов-носителей статусов. В формальном смысле социальный институт представляет собой совокупность субъектов, наделенных материальными средствами для реализации определенной социальной функции.

Разновидности институтов

Классификация осуществляется в зависимости от задач, которые выполняет то или иное объединение. Основными считаются институты:

- Семьи и брака. В рамках этого объединения происходит воспроизведение новых индивидов, членов общества.

- Образования. В рамках этого института усваиваются накопленные знания и культурные ценности, которые впоследствии передаются следующим поколениям.

- Экономики. В его задачи входит обеспечение отдельных индивидов и всего общества, воспроизводства и распределения услуг и благ.

- Политические институты. Их функции связаны с установлением согласия между субъектами, группами, коллективами, контролем поведения индивидов с целью сохранения порядка, предупреждения и разрешения конфликтов.

- Культурные институты. Они обеспечивают сохранение накопленных духовных ценностей.

Социальная организация

Под ней понимают совокупность субъектов и их групп, объединенных для реализации каких-либо задач на основании разделения труда и обязанностей, а также иерархической структуры.

Организацию следует рассматривать в качестве инструмента решения общественных проблем, средства достижения личных или коллективных целей. В последнем случае возникает необходимость создания иерархической структуры и системы управления.

Любую организацию можно охарактеризовать по комплексу элементов. В их числе:

- Цель.

- Тип иерархии.

- Характер управления.

- Уровень формализации.

Целью считается образ результата, в достижении которого заинтересована организация. Эта модель может быть представлена в виде задания, ориентации, связанных с интересами субъектов. Бывают также системные цели, достижение которых обеспечивает существование и воспроизведение организации.

Иерархическая структура предполагает разделение ролей на 2 группы: наделяющие властью и ставящие субъекта в подчиненное положение. В иерархическом плане выделяют нецентрализованные и централизованные организации. В последних имеют место координация и интеграция усилий.

Система управления – комплекс мер, направленных на воздействие на индивида для побуждения его совершать поведенческие акты, в которых заинтересована социальная организация. При этом сам субъект может и не иметь заинтересованности в совершении таких действий. Основными средствами управления считаются стимулирование и задания (распоряжения).

Формализация взаимоотношений связана с формированием стандартных моделей поведения субъектов. Она выражается в документальном закреплении норм и правил. Формализация позволяет преодолеть организационные проблемы.

Способы взаимодействия

Формы объединения людей и их групп , как видно из приведенных выше сведений, многообразны. При этом в каждой совокупности индивидов устанавливаются характерные для них связи. Можно определить следующие основные способы взаимодействия субъектов:

- Кооперация. Она предполагает сотрудничество людей для решения общей проблемы.

- Конкуренция. Она представляет собой борьбу (групповую или индивидуальную) за обладание благами (дефицитными, как правило).

- Конфликт. Он представляет собой столкновение противоборствующих (конкурирующих) сторон. Конфликт может быть закрытым или открытым.

Взаимодействием в целом следует считать процесс воздействия индивидов и их объединений друг на друга. В нем каждое действие обуславливается и предыдущим действием и предполагаемым результатом со стороны других индивидов или групп.

В любом взаимодействии должно быть минимум 2 участника. Из этого следует, что взаимодействием можно считать разновидность действия, характерным признаком которого выступает направленность на другого субъекта или другое объединение.

Источник

Стороны общения в психологии, их характеристика и значение

Общение является основным способом взаимодействия людей друг с другом.

В психологии выделяется три ключевых стороны данного процесса.

Что такое зоны общения и как их правильно определить? Читайте об этом здесь.

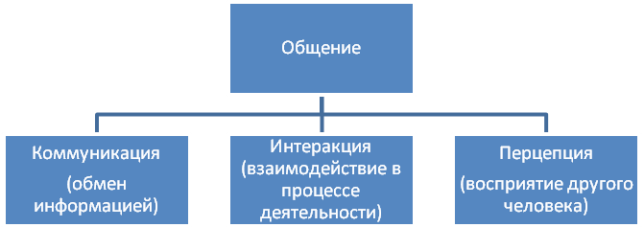

Три аспекта общения

Стороны коммуникативного процесса тесно взаимосвязаны между собой.

Часто границы между ними достаточно символичны и одна сторона может сливаться с другой, дополняя ее.

В психологии принято выделять 3 основных стороны общения:

- Коммуникативная. Непосредственно обмен информацией между участниками взаимодействия. Основной способ коммуникации в обществе , речь. Посредством речи люди делятся мнениями и взглядами, обсуждают проблемы, решают вопросы.

- Перцептивная. Процесс восприятия людьми другу друга на когнитивном уровне. Во время разговора формируется мнение о собеседнике, основанное на анализе его внешности, жестов и мимики, голоса, поступков.

- Интерактивная. Непосредственная организация совместной деятельности субъектов. Взаимосвязь между сторонами взаимодействия устанавливается на основании поступков и действий, которые они совершают в текущий момент времени.

Характеристика и примеры

Каждая сторона обладает определенными характерными особенностями.

Коммуникативная

Чаще всего, говоря об общении, люди подразумевают именно его коммуникативную сторону.

В этом случае речь идет об обмене информацией между субъектами общественных отношений.

Люди делятся друг с другом своими мыслями, планами, идеями, взглядами. На основе полученной информации происходит построение отношений, организация деятельности.

Следует рассматривать коммуникацию не просто как бесконечный поток и прием сведений. Все стороны процесса занимают активную позицию, стремятся к пониманию предоставляемых им сведений.

Качество контакта определяется уровнем восприятия информации, ее принятием и пониманием.

Если один субъект постоянно поставляет свои идеи и взгляды, а второй их не воспринимает и даже не понимает, то говорить об эффективной коммуникации в данном случае не приходится.

Коммуникационная сторона , это способ психологического воздействия на оппонента. Во время передачи информации один человек оказывает влияние на другого. Чем выше развиты навыки общения у субъекта, тем выше уровень его воздействия на своих собеседников.

Успешные ораторы, политические и идеологические лидеры , это, прежде всего, люди с превосходно развитыми коммуникативными навыками.

Умение воздействовать на окружающих при помощи речи позволяет таким личностям завоевывать определенное положение в обществе.

Информация поставляется на двух уровнях:

- Побудительный. Это реплики приказного, просительного, рекомендательного характера. Они высказываются с целью стимулирования человека на совершение какого-либо действия.

- Констатирующий. Это речь уведомительного характера, которая направлена на предоставление каких-либо сведений. Варьируется от безразличного преподнесения до активного убеждения.

Следует учитывать, что даже у представителей одной языковой группы может возникнуть непонимание во время обмена информацией. То есть, одни и те же сведения по-разному оцениваются.

Это объясняется влиянием целого ряда факторов: возраста, социального положения, интеллектуальных способностей, эмоционального настроя и т.д.

Так, одну и ту же новость ребенок и взрослый воспринимают совершенно на разном уровне в силу возрастных особенностей психики и интеллекта.

Коммуникации возникают на межличностном уровне (между супругами, друзьями, коллегами, родственниками), на уровне группы. Например, во время завтрака в выходной день муж и жена обмениваются идеями проведения досуга.

Один участник контакта высказывает свои мысли и идеи, а второй его выслушивает.

Периодически они меняются ролями.

В итоге выстраивается эффективное взаимодействие, каждый участник которого получает возможность не только выразить свое мнение, но и получить необходимые сведения от оппонента.

Пример групповой коммуникации , проведение учителем урока в классе. Во время занятия учитель, обладающий информацией, делится с ней со своими учениками.

При этом дети имеют возможность не только воспринимать поступающие сведения, но и задавать уточняющие вопросы, высказывать свои мысли. Такая коммуникация эффективная и результативна.

В то же время, другой учитель может поставлять детям информацию в абсолютно непонятном для них ракурсе. При этом у учеников отсутствует возможность задавать вопросы, высказывать свое мнения, уточнять полученные сведения.

В такой ситуации поток информации проходит мимо субъектов, на которых он был направлен. Процесс коммуникации оказывается неэффективным.

Перцептивная

Процессы восприятия относятся к следующей стороне общения , перцептивной.

Это понимание, познание личности оппонента.

Любой участник контакта , это личность со свойственными ей индивидуальными особенностями.

Каждого человека отличает внешность, манера речи, жестикуляция, темперамент, стиль поведения, уровень воспитания и множество других факторов. Именно эти индивидуальные особенности воспринимаются собеседниками.

На основе того впечатления, которое производит человек, окружающие составляют мнение о нем и прогнозируют его поступки. Иными словами, люди в процессе взаимодействия всегда стремятся «,читать», друг друга и на основе этого строить прогнозы на будущее.

Умение грамотно анализировать личность незнакомого человека развивается по мере накопления жизненного опыта, развития интеллекта, пониманием психологии и т.д.

Но изначально способность достоверно воспринимать окружающие социальные объекты закладывается с рождения. Это связано с наличием таких способностей, как наблюдательность, интерес к людям, объективность, открытость и т.д.

Без подобных черт характера у человека не разовьется в полной мере способность достоверно воспринимать личность собеседника даже при значительном жизненном опыте.

Также важное значение в перцептивной стороне имеет время.

Коммуникация и интеракция могут происходить с незнакомыми людьми моментально.

Для правильного познания же личности другого человека требуется провести с ним некоторое время. Скоропалительные выводы, основанные на поверхностных данных и впечатлениях, часто оказываются ошибочными.

Перцептивная сторона позволяет людям не только познавать другого субъекта, но и лучше узнавать самого себя. Во время восприятия собеседника мы даем ему эмоциональную оценку, которая напрямую связана с нашими установками и взглядами. .

Если слова или действия оппонента вызывают отторжение, это свидетельствует о несовпадении его убеждений с нашими внутренними ценностями. Если же личность собеседника вызывает симпатию, можно делать вывод о совпадении интересов, взглядов, жизненных позиций.

Таким образом, при наличии проблем с идентификацией собственной личности достаточно обратить внимание на те эмоции, которые вызывают слова и поступки собеседников. Это позволит лучше понять себя.

Интерактивная

Это процесс организации деятельности между людьми.

Он может осуществляться при наличии коммуникации или без нее.

Например, во время приобретения продуктов в универмаге человек может молча подойти на кассу, выложить товар, расплатиться за него и покинуть магазин.

Роль продавца выражается в пробивании товара, приеме оплаты, выдаче чека. В большинстве современных супермаркетов стоимость покупки высвечивается на специальном экране, поэтому продавцу даже не обязательно называть вслух цену.

В итоге между покупателем и сотрудником магазина происходит интерактивное общение, в то время как они не произносят ни одного слова.

Данная сторона в чистом виде проявляется и в других повседневных ситуациях: демонстрация пропуска охраннику для получения от него разрешения на вход в здание, предоставление кондуктору оплаты за проезд с получением от него билета и т.д.

Интерактивная сторона напрямую связана с социальными ролями, которые присущи субъектам взаимодействия. Общество налагает на человека определенные обязательства, которые он должен выполнять.

Многочисленные правила и ритуалы нацелены на регулирование поведения субъектов, которые осознанно контролируют свои поступки и действия.

Масштаб социальных норм, на основании которых функционирует система интерактивного общения, достаточно велик.

Это и модели поведения, установленные нормами рабочей дисциплины, и воинские обязанности, и понятия о чести и достоинстве, и элементарные правила вежливости и воспитания.

Одобряемая модель поведения, которой человек старается соответствовать, зависит от его индивидуальных характеристик: возраста, пола, социального статуса, обязанностей. Так, от врача ожидают, что он будет проявлять внимание и участие, а от официанта ждут услужливости и вежливости.

Если во время интерактивного общения с окружающими, человек видит одобрение его поступков, он может судить о соответствии его поведения выполняемой им социальной роли.

Если же возникает недопонимание с другими членами общества, то индивид может сделать вывод о том, что его поступки не соответствуют ожиданиям общества.

Взаимосвязь сторон

Все три стороны процесса общения могут легко сочетаться друг с другом.

Поверхностные взаимодействия между посторонними людьми, которые длятся непродолжительное время, обычно представлены только коммуникативной или интерактивной стороной либо их сочетанием.

Более глубокое взаимодействие включает три аспекта.

Все виды межличностного и группового взаимодействия всегда сочетают в себе обмен информацией, познание личностей оппонентов, организацию непосредственной деятельности.

Например, во время романтического свидания потенциальные партнеры совместно посещают ресторан (интеракция), ведут за столом беседу на различные темы (коммуникация), внимательно наблюдают за поведением друг друга (перцепция).

Итак, общение представляет собой сложную социальную систему, состоящую из нескольких уровней. Ключевые стороны общения тесно взаимосвязаны между собой.

О коммуникативной стороне общения в этом видео:

Источник