- Методы и средства дефектоскопии рельсов

- Дефектоскопия. Методы обнаружения дефектов рельсов

- Классификация дефектов рельсов. Наиболее распространенные типы дефектоскопных тележек и принципы их работы. Основные сведения о вагоне-дефектоскопе. Виды дефектов рельсов, причины их появления, способы выявления. Приварка рельсовых соединителей.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

Методы и средства дефектоскопии рельсов

Методы и средства дефектоскопии рельсов

Визуально-акустический способ — простейший способ, позволяющий выявлять некоторые дефекты рельсов с использованием зеркала, щупа, лупы и молоточка. Дефектные рельсы обнаруживаются визуально по темным продольным полосам на поверхности катания, ржавым или синим полосам на переходах от шейки рельса к головке и подошве, местным уширениям головки и выщербинам на ней.

Зеркало используют для осмотра нижних граней головки и подошвы рельсов, молоточек — для обстукивания рельса и выявления трещины в нем по изменению частоты звука.

Основу современной дефектоскопии рельсов составляют различные дефектоскопные средства. К ним относятся:

— съемные средства, перемещаемые по пути для проверки одновременно обеих рельсовых нитей;

— переносные, применяемые для проверки отдельных рельсов;

— вагоны-дефектоскопы, оборудованные средствами автоматического контроля;

— самоходные дефектоскопные автомотрисы, создаваемые в России с 1993 г. и внедряемые с 1996 г.

— стационарные, устанавливаемые на металлургических рельсопрокатных заводах и в рельсосварочных предприятиях.

Основными методами неразрушающего контроля рельсов в используемых средствах являются магнитный и ультразвуковой.

Магнитный метод основан на регистрации образующейся в зоне дефекта резко выраженной неоднородности поля, наведенного на металл извне. В силу различной магнитной проницаемости неповрежденного металла и дефекта (трещины, инородные включения и т. п.) в зоне дефекта проявляется интенсивное искажение направления магнитных силовых линий.

Токовихревой (индукционный) метод основан на улавливании изменений вихревых токов в зоне дефекта, являющегося препятствием для этих токов.

Ультразвуковой метод основан на использовании снижения акустической проницаемости металла в зоне трещин, раковин, инородных включений, его расслоений. В зависимости от способа обнаружения дефекта в ультразвуковой дефектоскопии различают эхо-метод, зеркально-теневой, зеркальный, теневой дельта-ме-тод. В практике ультразвуковой дефектоскопии рельсов используют в основном первые три метода, обнаруживающие соответственно 93 %, 5 % и 1—2 % всех дефектов.

Эхо-метод основан на излучении в контролируемое изделие коротких зондирующих импульсов и регистрации эхо-сигнала, отраженного от дефекта. Зеркально-теневым методом дефект обнаруживается по существенному местному уменьшению интенсивности (амплитуды) и полному исчезновению ультразвуковой волны. При теневом методе дефекты обнаруживаются по местному уменьшению амплитуды ультразвуковой волны, прошедшей сквозь металл.

Наиболее распространенными дефектоскопами являются:

— двухниточные для сплошного контроля рельсов — магнитный МРД-66, ультразвуковые «Рельс-5», «Поиск -2», «Поиск- 10Э», «Поиск-10 Эра», РДМ-2, АВИКОН-01, ЭХО-С;

— дефектоскопы ручного контроля — Рельс-4, Рельс-6, РДМ-1, РДМ-3, АВИКОН-02, Пеленг;

— вагоны-дефектоскопы — совмещенный на базе магнитного и ультразвукового методов (эхо-зеркальный и зеркально-теневой) с аппаратурой АВИКОН-ОЗ, ультразвуковой вагон-дефектоскоп УДС 4-1, «ВД-1 Т» с ультразвуковым и магнитным методом контроля;

— дефектоскопные автомотрисы: АДЭ-1 и АДЭ-2 с ультразвуковой аппаратурой «ЭХО-комплекс», мобильная лаборатория диагностики, паспортизации, мониторинга пути «ЛДМ-1» на базе автомобиля УАЗ на комбинированном ходу.

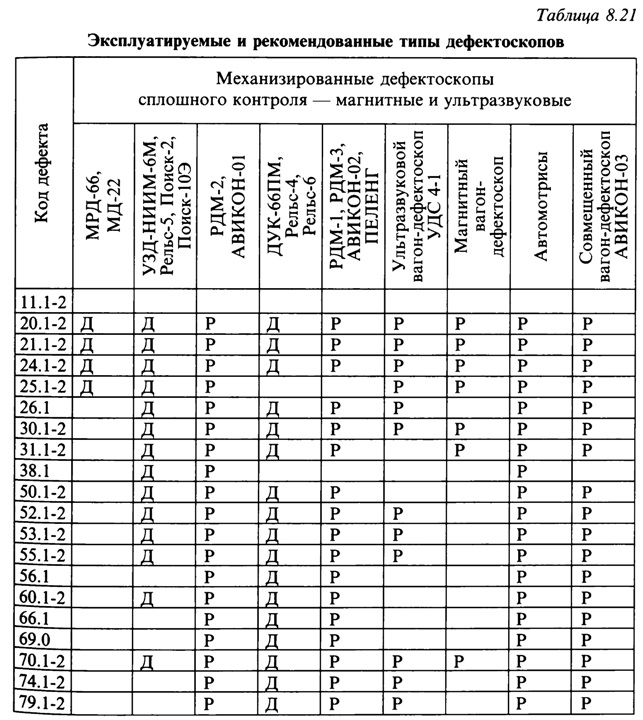

Функциональные возможности различных дефектоскопных средств по обнаружению дефектов в рельсах по приложению НТД-2002 представлены в табл. 8.21.

Примечания. Р — рекомендуемые к применению дефектоскопные средства (вновь разработанные и внедряемые); Д — дефектоскопные средства, допускаемые к применению (действующие, находящиеся в эксплуатации).

Admin добавил 09.06.2011 в 15:12

Вы можете дополнить или изменить данную статью, нажав кнопку Редактор

Источник

Дефектоскопия. Методы обнаружения дефектов рельсов

Классификация дефектов рельсов. Наиболее распространенные типы дефектоскопных тележек и принципы их работы. Основные сведения о вагоне-дефектоскопе. Виды дефектов рельсов, причины их появления, способы выявления. Приварка рельсовых соединителей.

| Рубрика | Транспорт |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 16.11.2013 |

| Размер файла | 929,1 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Уральский государственный университет путей сообщения

Кафедра: Путь и железнодорожное строительство

Предмет: «Путевое хозяйство»

Дефектоскопия. Методы обнаружения дефектов рельсов

студент группы ЭД-231

1. Классификация дефектов рельсов. Отличие дефектного рельса от остродефектного

Рельсы являются основным и наиболее дорогостоящим элементом верхнего строения пути. В процессе эксплуатации железнодорожного пути в рельсах под воздействием подвижного состава, природных и других факторов образуются дефекты и повреждения в большей или меньшей степени, угрожающие безопасности движения поездов. Выявление дефектов в рельсах производится средствами дефектоскопии с использованием неразрушающих магнитных (индукционных) и ультразвуковых методов контроля.

Дефектоскопирование рельсов начинается еще при оценке их качества изготовления на рельсопрокатных заводах, затем в эксплуатационных условиях — в пути, а также на рельсосварочных предприятиях, производящих сварку новых, ремонт и сварку старогодных рельсов.

Дефектоскопирование рельсов направлено на своевременное обнаружение, прежде всего внутренних, скрытых дефектов и обеспечивает возможности своевременной замены дефектных. Учет выхода рельсов в дефектные, последующие результаты статистического анализа дефектоскопирования позволяют определить распределение дефектов по видам и причинам их образования в зависимости от эксплуатационных условий и качества металла; позволяют разрабатывать мероприятия, направленные на повышение прочностных характеристик и качества изготовления рельсов, продление сроков службы и повышение общей надежности пути, а также на совершенствование дефектоскопных средств.

Виды дефектов рельсов, причины их появления, способы выявления, указания по эксплуатации представлены в «Нормативно-технической документации НТД/ЦП 2002», которая в настоящее время проходит апробацию на железных дорогах. По степени дефектности и опасности для движения поездов по опытной документации, также как и по НТД-93, рельсы подразделяются на остродефектные (ОД) и дефектные (Д). Но последние в свою очередь по НТД/ЦП 2002 классифицируются в зависимости от степени развития каждого дефекта на типоразмеры с учетом класса и категории путей (см. ниже).

Остродефектный рельс — рельс, представляющий прямую угрозу безопасности движения из-за возможного потенциального его разрушения по дефекту под поездом или схода колес с рельса из-за его повреждений. Остродефектный рельс после его обнаружения подлежит немедленной замене на новый или старогодный из покилометрового запаса. При преждевременном образовании дефекта в рельсе, ранее гарантийного заводского срока службы или пропущенного тоннажа, предъявляется рекламация металлургическому комбинату — изготовителю рельсов. При преждевременном образовании дефекта в зоне сварных стыков в соответствии с гарантийными обязательствами предъявляется рекламация производителю сварочных работ — рельсосварочному поезду.

Дефектные рельсы — рельсы, у которых в процессе эксплуатации произошло постепенное снижение служебных свойств, но еще обеспечивается безопасный пропуск поездов, хотя в ряде случаев уже требуется введение ограничения скоростей движения.

В табл. 1 по НТД/ЦП 2002 приведена классификация дефектов с их кодовым обозначением и схематическим изображением.

Все виды дефектов рельсов в классификации кодированы трехзначным числом. Использована следующая структура кодового обозначения:

— первая цифра кода определяет тип дефекта рельсов и место его определения по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва);

— вторая цифра определяет вид дефекта рельсов с учетом основной причины его зарождения и развития;

— третья цифра указывает на место расположения дефекта по длине рельса.

Первые две цифры кода дефектов рельсов отделяются от третьей цифры точкой.

Тип дефекта и место его появления по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва) определяются цифрами (первый знак):

1 — выкрашивания и отслоение металла на поверхности катания головки рельса;

2 — поперечные трещины в головке рельса;

3 — продольные трещины в головке рельса;

4 — пластические деформации (смятие), вертикальный, боковой и неравномерный износ головки рельса (длинные волны и короткие рифли);

5 — дефекты и повреждения шейки рельса;

6— дефекты и повреждения подошвы рельса;

7 — изломы рельса по всему сечению;

8 — изломы рельса в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

9 — прочие дефекты и повреждения рельса.

Вид дефекта рельсов, определяемый основной причиной его зарождения и развития (второй знак), обозначается цифрой:

0 — дефекты, связанные с отступлениями от технологии производства рельсов;

1 — дефекты, зависящие от металлургического качества рельсовой стали (например, от местных скоплений неметаллических включений, вытянутых вдоль направления прокатки в виде дорожек-строчек) и недостаточной прочности рельсового металла;

2 — дефекты, связанные с некачественной обработкой торцов и с недостатками исполнения профиля рельсов;

3 — дефекты, связанные с нарушением требований инструкций по текущему содержанию железнодорожного пути, а также с нарушением в технологии обработки болтовых отверстий рельсов металлургическими комбинатами, линейными подразделениями и промышленными предприятиями путевого хозяйства дорог;

4 — дефекты, связанные с усиленным специфическим воздействием подвижного состава на рельсы (буксование, юз, ползуны и др.), в том числе из-за нарушения режимов вождения поездов или из-за недостатков в содержании подвижного состава;

5 — дефекты рельсов, полученные в результате механических воздействий на рельсы (удар инструментом, рельса о рельс и т.п.);

6 — дефекты в зоне сварных стыков, связанные с недостатками и нарушениями технологии сварки рельсов;

7 — дефекты, связанные с особенностями работы рельсов в стыках;

8 — дефекты, связанные с недостатками и нарушениями технологии наплавки рельсов и приварки рельсовых соединителей;

9 — дефекты, вызванные коррозией.

Появление дефекта рельса часто бывает следствием нескольких причин. Так, недостатки в содержании пути ускоряют развитие заводских дефектов. В связи с этим при определении разновидности дефекта должна быть выявлена основная причина, с которой связано его появление и развитие.

Цифровое обозначение места расположения дефекта (третья цифра в номере дефекта) следующее:

0 — по всей длине рельса;

1 — в стыке: в болтовом стыке на расстоянии менее 750 мм от торца рельса; в сварном стыке — на расстоянии 200 мм симметрично по 100 мм в обе стороны от оси сварного шва, что определяется толщиной сварного шва и зонами термического влияния от сварки и термообработки после сварки.

2 — вне стыка: в болтовом стыке на расстоянии 440 мм симметрично по 220 мм по обе стороны от оси сварного шва в подошве, что определяется расстоянием до прижимных электродов — губок контактной сварочной машины.

Дефектные рельсы по НТД/ЦП-2002 подразделяются на четыре типоразмера в зависимости от степени развития дефекта: ДП, Д1, Д2, ДЗ. Наиболее опасным из них является ДП, так как размеры дефекта оказываются близкими к критическим величинам, поэтому такие рельсы заменяются в первоочередном порядке.

Дефектные рельсы Д1 и Д2 заменяются в установленном порядке с учетом прогнозируемой интенсивности развития размеров дефекта. Рельсы ДЗ заменяются по решению начальника дистанции пути на основе информации бригадира пути (дорожного мастера) об интенсивности развития дефекта в процессе наблюдений за ним при очередных проверках состояния рельсов.

В зависимости от класса пути установлены следующие сроки замены остродефектных и дефектных рельсов (табл. 2) и допускаемые скорости движения поездов по ним на период до замены (табл. 3).

Примечания. * При нарушении сроков решение по пропуску каждого поезда принимает лицо, ответственное за ликвидацию дефектного места. Ответственное лицо должно быть в должности не ниже дорожного мастера. **Не более 12 мес. с момента обнаружения дефекта.

Если дефектный рельс не заменен в установленный срок (табл. 2), то он переводится в следующую, более опасную категорию (ДЗ—>Д2; Д2—»Д1; Д1—>ДП; ДП—ЮД) с соответствующим ужесточением сроков замены и ограничением скорости.

Как ясно из табл. 2, основными признаками, определяющими рельсы как остродефектные (ОД) в главных и приемо-отправочных путях являются:

— поперечные, продольные или наклонные трещины в головке рельсов в основном второй и третьей группы (коды 20; 21; 24; 25; 26.1; 30; с продольной горизонтальной трещиной на глубине более 8 мм; 31; 38), а также поперечные трещины (коды 10; 11; 14; 16.1; 18; 19);

— продольные трещины и выколы из-за них в местах перехода головки в шейку, начинающиеся с торца рельса с одной или двух сторон шейки, независимо от их размера (код 52.1), а также трещины длиной более 30 мм вне концов рельсов (код 52.2);

— трещины от болтовых отверстий (код 53) и трещины в шейке рельса, независимо от их размеров (коды 50; 55; 56.1; и 59);

— местный износ или коррозия кромки подошвы рельсов (код 69), в том числе трещины коррозионно-усталостного происхождения, выколы подошвы рельса (коды 60; 64; 65; 66), поперечные изломы рельсов (коды 70; 71; 73; 74; 75; 76; 79).

Признаками, определяющими рельсы как дефектные в главных и приемоотправочных путях, являются:

— превышение нормированного приведенного (код 41+44), бокового (код 44) или вертикального износа головки рельса;

— выкрашивание металла при глубине более 3 мм и на длине более 25 мм;

— пробуксовки от колес локомотива, волнообразный износ, седловины в стыках.

Наибольший выход рельсов в дефектные, а соответственно, одиночное их изъятие и замена происходят из-за недостаточной контактно усталостной прочности металла (дефекты 11, 21); чрезмерного бокового износа головки в кривых (дефект 44); коррозии подошвы рельсов (дефект 69); выкрашиваний и поперечных трещин в головке (дефекты 14, 17, 24) вследствие буксования или юза, а также прохода колес с большими ползунами или выбоинами.

Выход рельсов по дефектам и изломам зависит также от времени года: зимой он в два-три раза выше, чем летом, что обусловлено повышением хрупкости металла рельсов при понижении температуры. Максимальный выход рельсов по дефектам в Европейской части России приходится на март, а на дорогах Востока и Сибири — на апрель. Эти месяцы характеризуются высокими суточными амплитудами температур рельсов (ночью минус 10—20 °С, днем на солнце плюс 10—15 °С), оттаиванием балласта и возрастающими расстройствами пути.

В станционных путях рельсы являются остродефектными — с выколом головки; с вертикальным износом, при котором создается опасность касания ребордами колес гаек стыковых болтов; с поперечным изломом, а так же с другими дефектами, при которых необходима немедленная замена рельсов, определенная дорожным мастером.

Рельсы являются дефектными — с износом более нормативного; с трещинами в головке, шейке, подошве и в местах сопряжений шейки с головкой и подошвой; с выколом подошвы; с провисшими концами, включая смятие на 8 мм и более, а также с уширением головки внутрь колеи, которое не позволяет содержать колею по ее ширине в пределах допусков; рельсы короче 4,5 м, за исключением рельсов на стрелочных съездах.

В новом документе «Каталог дефектов рельсов НТД/ЦП-2-2002» указания по эксплуатации рельсов с дефектами, кроме рекомендованных мер по определению начала образования и уменьшению геометрических характеристик дефектов, дифференцированно регламентируют типоразмеры дефектов с учетом степени их развития для различных категорий путей. В качестве иллюстрации ниже приведены примеры расшифровки дефектов кодов 44.0 и 46.1 по причинам их появления и развития, способам выявления и указаниям по эксплуатации с учетом типоразмеров дефектных рельсов.

2. Наиболее распространенные типы дефектоскопных тележек, принципы их работы, работа бригады на дефектоскопных тележках. Основные сведения о вагоне-дефектоскопе

Дефектоскопная тележка — предназначена для выявления наружных и внутренних дефектов в основном металле уложенных в путь рельсов, а также в болтовых и сварных рельсовых соединениях. Дефектоскопные тележка оборудована ультразвуковым и магнитными искателями. На отечественных ж.д. наибольшее распространение получили перемещаемые по рельсам вручную Д. т. с ультразвуковым дефектоскопом УЗД-НИИМ-6М (см. рис.). При работе используют следующие методы: зеркально-теневой (для проверки шейки и подошвы рельса) и эхо-импульсный (для контроля головки). Дефект выявляется по ослаблению отражённого донного сигнала.

Дефектоскопная тележка с ультразвуковым дефектоскопом УЗД-НИИМ-6М

и появлению звукового сигнала в телефонной трубке, которой оснащена дефектоскопная тележка. Для контроля рельсовых соединений и сварных стыков подключается ручной искатель, показания которого регистрируются стрелочным индикатором. На наиболее совершенных Д. т. установлен дефектоскоп «Рельс-5». Скорость контроля 3—4 км/ч, масса — до 80 кг, интервал рабочих температур от —30 до 50 °С.

Для выявления дефектов в труднодоступных местах (в тоннелях, на мостах) и на участках пути с интенсивным движением используют однониточные переносные дефектоскопы (УРД-63 и др.), работающие по эхо-импульсному методу.

Вагон-дефектоскоп — вид подвижного состава железных дорог, предназначенный для сплошного скоростного контроля головок рельсов, уложенных в путь, и выявления в них наружных и скрытых дефектов.

Вагоны-дефектоскопы выпускаются на базе четырёхосных пассажирских вагонов, перемещаемых локомотивом, с ультразвуковым и магнитным искательными устройствами.

Размещено на http://www.allbest.ru/

В ультразвуковом вагоне-дефектоскопе в основном используется эхо (признаком обнаружения дефекта является принятый отраженный сигнал от него) и зеркально-теневой методы (признаком обнаружения дефекта является изменение интенсивности ультразвуковых сигналов, отражаемых подошвой рельса).

В России до недавнего времени наибольшее распространение имели вагоны-дефектоскопы с магнитными искателями. Принцип действия магнитного искателя основан на использовании магнитодинамического поля, возникающего в рельсе при намагничивании его движущимся постоянным магнитом. Дефект обнаруживается по изменению плотности вихревых токов и направления движения магнитного потока, обтекающего трещину в рельсе. При движении вагона-дефектоскопа каждая рельсовая нить намагничивается электромагнитом, в искательной катушке наводится ЭДС в виде одиночных импульсов различного значения, длительности и формы. После усиления записываются на киноплёнке или бумажной ленте. Контроль этим способом позволяет выявить внутренние поперечные трещины, которые поражают до 35 % площади сечения головки рельса на глубине более 5—6 миллиметров, и продольные трещины на глубине 4—5 миллиметров. Рабочая скорость магнитного вагона-дефектоскопа достигает 70 километров в час.

В 2000-х годах идет постепенная замена магнитных и ультразвуковых вагонов на совмещенные, которые объединяют достоинства обоих методов: магнитным методом выявляются дефекты на малых глубинах и не требуется непосредственный контакт с рельсом, ультразвуковым — дефекты глубокого и среднего залегания.

дефект рельс тележка

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Технологические процессы по текущему содержанию пути. Анализ статистических данных по дефектным и остродефектным рельсам, природа и причины увеличения количества дефектов. Сравнительная характеристика участков пути по дефектам и изломам рельсов.

дипломная работа [1,7 M], добавлен 04.05.2014

Нераздельные, смешанные и раздельные типы промежуточных скреплений рельсовых путей. Обеспечение возможности некоторого перемещения концов рельсов в стыках. Действие сил, которые возникают при движении поездов. Способы предотвращения угона пути.

презентация [251,4 K], добавлен 30.04.2014

Ультразвуковая дефектоскопия. Акустико-эмиссионный контроль режимов шлифования. Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля. Методы неразрушающего контроля состояния рельсов. Неразрушающий контроль при техническом обслуживании подвижного состава.

реферат [3,4 M], добавлен 02.10.2008

Сущность, назначение и виды крановых путей. Устройство рельсовых путей для мостовых, козловых и консольных кранов. Современные профили и типы рельсов, особенности их крепления к подкрановым балкам. Подготовка земляного полотна, заземление кранового пути.

презентация [3,3 M], добавлен 09.10.2013

Изучение карты дефектов. Разработка маршрутов ремонта. Назначение, устройство и работа приспособления для проверки синхронизатора на усилие включения. Расчет глубины резания, нормы выработки рабочему. Проверка станка на процент использования мощности.

курсовая работа [49,4 K], добавлен 13.04.2013

Источник