- Как выражать свои эмоции и не стать манипулятором

- Четыре фундаментальных принципа ненасильственной коммуникации

- Как выражать свои чувства дружески

- Учимся выражать свои эмоции (Краткое практическое руководство)

- Как мы становимся теми, кем мы есть

- Конфликт с нарциссом

- Почему трудно прощаться с тем, что не приносит нам счастья ?

- Отпускать или нет ?

- *как же меня все надоело*

- Ответ на пост «Как доводить все дела до конца!»

- Орел или решка?

- Психосоматика. Все болезни от нервов?

Как выражать свои эмоции и не стать манипулятором

Выражать свои эмоции и чувства — важно и правильно. Но в некоторых случаях вас могут принять за эмоционального манипулятора. Например, вы говорите: «Как же я зол! — или, — Это меня расстраивает». В ответ собеседник тут же корректирует свое поведение — значит, вы манипулируете, даже если не осознаете этого. И если подобное повторяется, может случиться серьезный конфликт.

Важно выражать свои эмоции таким образом, чтобы не давать понять человеку, что мы что-то от него хотим. Это сложно и именно для этого написана эта статья. Мы имеем право чувствовать себя злыми, расстроенными, виноватыми или обескураженными, но выражать эти эмоции необходимо в конструктивной манере.

Психолог Маршалл Розенберг выделил четыре принципа, руководствуясь которыми можно выражать свои эмоции и при этом не раздражать людей, к которым мы обращаемся. Придерживаться этих принципов необходимо как с друзьями и близкими, так и с незнакомыми людьми. Не думайте, что если человек вам близок или совершенно далек, это меняет правила игры.

Четыре фундаментальных принципа ненасильственной коммуникации

- Наблюдение. Для того чтобы стать отличным собеседником, вы должны научиться фокусироваться на фактах перед тем, как дать ситуации четкое определение или судить о ней. Если кто-то не явился на встречу в условное время, то это единственная информация, которая вам доступна. Не следует выходить из себя, звонить, чтобы выказать свое недовольство. Не следует думать, что это грубо или человек не дорожит отношениями. Это не факты. Поддавшись подобным мыслям, вы станете вести себя как эмоциональный манипулятор, требуя объяснений и выражая обиду и злость. Могут быть десятки причин, почему человек не пришел на встречу или опоздал. Пытаясь вызвать в нем чувство вины, вы рискуете добиться противоположного результата.

- Чувства. Для лучшей коммуникации вы должны выражать свои чувства и эмоции честно и откровенно. Когда руководитель отказывает вам в повышении, вы начинаете думать, что это нечестно, отождествляя это с тем, что сам руководитель нечестен. Вы можете ждать других уступок и того, что он сам о них догадается. Возможно вы даже начнете работать хуже, вести себя невежливо. Все это — эмоциональная манипуляция. Выражайте свои чувства без обид: «Я чувствую себя расстроенным», «Я разочарован, потому что…».

- Нужды. Полезно понимать, что практически все чувства и эмоции — это нужды. Поэтому важно говорить о своих нуждах в надлежащей манере, а не как ребенок. Представьте себе ситуацию. Жена говорит мужу: «Ты проводишь слишком много времени на работе», — после чего он берет выходной и едет с друзьями на рыбалку. Со стороны это забавно, но вот жене вряд ли будет весело. Когда обращаетесь к кому-то с просьбой или советом, помните, что нельзя допускать неправильных толкований.

- Запросы. Нужды могут принимать формы запросов. При этом важно, чтобы это были запросы, а не требования. Уважайте других людей. От человека можно добиться многого, если он будет знать, что его уважают. Не забывайте о том, что запрос — это ваша просьба и именно этот человек нужен вам, а не наоборот.

Соблюдение этих принципов — отличный старт практически для любой коммуникации. Что, конечно, не отменяет того факта, что ваша просьба может быть отклонена, нужда не удовлетворена, чувства не приняты, а наблюдения — оказаться неточными.

Чувства — это улица с двусторонним движением. То, что вы чувствуете что-то, не означает, что это найдет понимание у собеседника. Однако памятуя об этих принципах, вероятность взаимопонимания увеличивается многократно.

Как выражать свои чувства дружески

Вот несколько советов:

- Будьте искренни относительно своих чувств. Этот совет кажется банальным и именно по этой причине к нему редко кто прислушивается. К тому же большинство людей не разбираются в своих чувствах и эмоциях. Поэтому если вы испытываете подобные трудности, повышайте свой эмоциональный интеллект. Неумение выражать чувства бьет по самому больному — по взаимоотношениям с другими людьми.

- Возьмите ответственность за свои эмоции и чувства. Когда определенные люди или ситуации влияют на наши чувства и эмоции, мы должны помнить, что именно мы несем за них ответственность. Если нас кто-то или что-то раздражает, то это наша вина, наша реакция. Когда нас кто-то разочаровывает, то также следует принять ответственность за свою эмоцию. Никто и ничто не сможет нас вынудить испытать эмоцию, пока мы сами этого не захотим. Что случается, когда мы отказываемся принимать ответственность за эмоцию? Правильно, мы используем это как оправдание за принятие плохого решения и плохое поведение. Мы тут же становимся эмоциональным манипулятором.

- Сообщите о своих нуждах без осуждения. Сказать о том, чего хочешь и при этом не осуждать и не обвинять, кажется непосильной задачей для большинства людей.

- Сделайте конкретный запрос. Запрос должен быть точным, потому что если его можно понять неправильно, это и случится. Люди по-разному понимают такие слова как «много» и «мало», «любовь» и «предательство». Поэтому первым делом нужно находиться в одной системе координат, говорить на одном и том же языке. Любопытно, но иногда полезно самому себе ответить на вопросы «Что я понимаю под отношениями?» и «Что для меня свобода и счастье?».

- Помните, что у собеседника тоже есть чувства и запросы. Манипуляция начинается там, где учитываются потребности и нужды одной стороны. Вашему собеседнику необязательно нужно давать что-то материальное, иногда вполне достаточно пищи для уважения. Каждый человек хочет, чтобы его ценили, а заслуги уважали. Поэтому для начала выслушайте, попытайтесь понять и покажите, что он был выслушан и понят. И ни в коем случае не показывайте, что ваши чувства важнее его чувств, иначе вам будет намного сложнее прийти к обоюдному согласию.

- Уважайте собеседника, когда он говорит «нет». Очень легко любить и уважать людей, которые согласны с вами, потакают вам, дают то, чего вы хотите. И как же сложно делать то же самое, когда мы не получаем желаемого. Это требует мудрости, терпения, уважительности, понимания. Людей с такими качествами чрезвычайно мало. Отказ может быть воспринят вами болезненно, но учтите, что это не вина человека. В его интересах отказать вам и это совершенно нормально. Вы же должны принять его решение и жить дальше.

Источник

Учимся выражать свои эмоции (Краткое практическое руководство)

Предположим, я скажу своей девушке — «Ты заставляешь меня чувствовать себя глупо.»

Как вы думаете, правильно ли я выразился? Конечно нет! Моя девушка вряд ли меня поймёт, да ещё и скорее всего разозлится.

Грамотное выражение эмоций и чувств — залог хорошего общения. В начале — нам предстоит научиться осознавать собственные чувства. Следом – их выразить. И начнём мы с первого этапа.

Осознание собственных чувств.

И первое, что мы тут сделаем – признаем свои чувства. Это самый важный пункт первого этапа. Если мы не научимся признавать свои чувства, то работа дальше не пойдёт. Это все чувства которые мы:

— Подавляем и пытаемся избавиться

Для этого нам нужно принять одну простую истину — мы люди, и мы имеем право испытывать весь спектр чувств и эмоций. Они все законны, что бы не предписывала нам культура и устои.

Следующее, что нам нужно сделать, это научиться отличать эмоции от мыслей и оценок которые мы путаем. И вы даже не догадываетесь, насколько часто это происходит. Поясню:

— Я чувствую, что безразличен людям, с которыми работаю.

Что тут не так? Безразличен людям – это оценочное суждение, такого чувства не существует. Правильно это будет звучать так:

+ Я чувствую страх, о том что я ни кому не интересен на работе.

Более того, представьте, что вы скажете первый, неправильный вариант на работе. Она будет восприниматься другими как обвинение, в голове ваших коллег это будет выглядеть так – «Я вам безразличен». Это лишь будет строить стену между вами. Ещё пример:

— Я чувствую, что меня игнорируют. («Игнорируют» это не чувство, это умозаключение)

+ Я испытываю раздражение, уязвлённость и беспокойство, в связи с тем, что меня не понимают.

Для этой работы нам может помочь дневник или блокнот в вашем смартфоне – туда мы будем выписывать наши эмоции и проверять, не подставили ли мы туда случайно оценку или умозаключение. Так же не маловажно будет указывать и причину ваших чувств.

Ну что, с пониманием чувств, мы с вами разобрались, теперь самое время учиться их выражать.

И начнём мы с того, что будем учиться с вами начинать выражение с местоимения – я. Вместо того, чтобы говорить – ты.

— «Ты заставляешь меня чувствовать…»

Основные положения таковы:

Я высказывание: Оценивает себя, не обвиняет, не требует, не учит.

Ты высказывание: оценивает собеседника, обвиняет, требует, поучает.

Следом мы добавляем причину, что бы собеседнику было всё понятно:

«Я чувствую себя подавлено в последнее время, после той ссоры, я полагаю, что мы ещё не всё проговорили.»

Это всё это требует от нас определённой внимательности, и самообладания, что бы не вспылить в стрессовой ситуации. Однако, практика решает всё. Подумайте, какое чувство я имел в виду в самом начале, и переформулируйте это выражение в правильную форму.

Узнавайте себя и других. До новых встреч!

В параллельном мире теоретических психологов всё так и работает. Куда смотрят санитары?

Тема актуальная. Мне всегда казалось, что несложно выразить свои чувства, но когда общаешься с откровенным манипулятором и газлайтером, как тот прыщ, с которым у меня регулярные стычки на работе — приходится следить за тем, как бы не получить своими же словами под дых. Приходится строить предложения с двойной обороной.

Если я на мужа обижена, он это моментально узнает))).

Как мы становимся теми, кем мы есть

В этой серии постов буду рассказывать о том, как воспитание (и не только) влияет на то, какими мы в итоге становимся и, каким в итоге будет качество на нашей жизни. Начать хочу с наиболее полной на мой взгляд теории, которая объясняет почему некоторые люди становятся враждебными к другим, безинициативными или же постоянно сомневающимися в своих действиях.

Эпигенетическая теория Эрика Эриксона

Эпигенез — наличие врожденного плана, который определяет основные стадии развития.

Соответсвенно «эпигенетической» теория названа, потому что Эриксон рассматривает развитие личности человека, как восхождение вверх, где каждая ступенька имеет свои особенности и план (по-простому, Эриксон выделяет восемь этапов развития).

Переход с одного этапа на другой называется кризисом.

В процессе решения конфликтов на каждом этапе формируются (или не формируются) определенные качества. Если же на одном этапе качество не сформировалось, то последующие этапы также не будут пройдены полноценно.

1 этап — возраст младенца от 0 до 1 года

В этот период сферой социальных связей становится мама (или же человек, который ее заменяет).

В этом возрасте возникает конфликт доверия или недоверия к миру: когда ребенок плачет, он нуждается в том, чтобы удовлетворили его базовые потребности, если же мама приходит всегда и показывает, что она рядом, то развитие происходит нормально; если же мама не приходит на плач и/или не удовлетворяет потребности ребенка, то он понимает, что мир враждебен и доверять никому нельзя. В последствии, ребенок при нужде может переставать плакать, потому что формируется убеждение, что на плач никто не прийдет.

В будущем люди, которые не прошли этот этап как нужно, будут недоверчивы к другим; они будут заранее враждебно настроены на других людей; будут постоянно ждать угрозы со стороны окружающих.

При этом, люди, которых слишком сильно опекали в этот период и все разрешали, будут наивными и очень доверчивыми; про таких людей говорят «смотрят на мир через розовые очки».

Родителям стоит быть достаточно внимательными и удовлетворять базовые потребности детей, но при этом не забывать и о воспитательных моментах.

При успешном прохождении кризиса формируется такое качество, как надежда.

2 этап — раннее детсво от 1 до 3 лет

В этот период сферой социальных связей становятся родители.

В этом возрасте возникает конфликт между автономией или стыдом, сомнениями. В этот период у ребенка развивается самостоятельность. Он хочет исследовать окружающий мир, учится лазить, открывать, толкать, держать, отпускать. Дети все хотят делать сами (открывать бутылочки, разворачивать конфеты и тд). И очень важно давать ребенку эту самостоятельность.

Дети, которым давали возможность делать что-то самим, вырастут самостоятельными и автономными.

Дети, которым всегда говорили: «Дай, сама открою, ты тут полчаса возиться с этой бутылкой будешь», вырастают стыдливыми людьми, которые постоянно сомневаются, насчет своих действий.

При успешном прохождении кризиса формируется такое качество, как воля.

3 этап — детство от 3 до 6 лет

В этот период сферой социальных связей являются родители, братья, сестры.

Конфликт между инициативностью и виной/пассивностью. На этом этапе дети начинают задавать очень много вопросов, а также они начинают придумывать сами себе занятия (их времяпрепровождение теперь не просто ответ на действия родителей, а отдельное, придуманное занятие).

Тут важно дать понять ребенку, что его вопросы значимы, и дать ему возможность играть без вашего участия (если он этого не просит).

Если же родители давали ребенку ощущение этой значимости, то в будущем он будет инициативным и не будет бояться проявлять себя.

Если родители постоянно хотели быть с ребенком и не давали ему возможно поиграть или сделать что-то самому // либо же они не отвечали на его вопросы и говорили, что вопросы глупые, то ребенок в будущем будет чувствовать вину даже за то, что его не касается и будет безинициативным.

При успешном прохождении кризиса формируется такое качество, как цель.

4 этап — школьный возраст от 6 до 12 лет

В этот период сферой социальных связей является школа, соседи.

Конфликт между творчеством, компетентностью и комплексом неполноценности. В этом возрасте появляется еще одна зачимая фигура — учитель. У ребенка появляется энтузиазм что-то делать, он уже может принимать определенные правила. Тут важно, насколько ребенок может довести начатое дело до конца.

Если родители его хвалят, поощряют, то у ребенка вырабатывается умение и желание к техническому творчеству. При адекватном воспитании формируется компетентность и уверенность.

И наоборот, если же родители не одобряют деятельность, то они способствуют формированию неполноценности ребенка. Такие люди, в будущем будут начинать много дел, не доводить их до конца.

При этом очень важным есть выбор учителя, так как значимость с родителей сдвигается на него. Даже если родители дома поощряют ребенка и хвалят, но при этом в школе учитель не относится к ребенку так, возможно даже принижает его значимость, то даже отношение родителей тут не поможет.

Очень важно, чтобы ребенок чем-то занимался помимо школы. Это может повысить его значимость среди ровесников.

При успешном прохождении кризиса формируется такое качество, как уверенность.

5 этап — юность от 12 до 20 лет

В этот период сферой социальных связей становятся ровесники.

Конфликт между идентификацией личности и непризнанием. В этом возрасте подросток начинает идентифицировать себя, его задача собрать представления о себе, как о школьнике, сыне, друге и тд. И все эти роли ему нужно осмыслить, связать с прошлым и спроецировать в будущее.

Если он успешно справился с этой задачей, то он начинает понимать, кто он есть, где находится и куда идет.

Если же понимание того, кто ты есть не приходит, то подросток начинает проявлять симптомы путаницы ролей: распущенность, вредные привычки, «негативная идентификация» — определение своего «Я» в разрез тому, как подростка хотели бы видеть родители или друзья.

При успешном прохождении кризиса формируется такое качество, как верность.

6 этап — рання зрелость от 20 до 25 лет

В этот период сферой социальных связей становятся друзья или любимые люди.

Конфликт между близостью и одиночеством. Под близостью Эриксон подразумевает не только физическую близость, но и способность заботиться о другом, делиться с ним без страха своими тайнами и сокровенными вещами. Здесь успешность зависит от прохождения предыдущих стадий.

При успешном прохождении кризиса формируется умение любить.

7 этап — средний возраст 25-65 лет

Сфера социальных интересов: профессия, родной дом, семья.

Конфликт между продуктивностью и застоем. Происходит первый анализ своей жизни, чего вы достигли (или не достигли) в разных сферах.

Также появляется интерес к жизни других людей, желание позаботиться о следующих поколениях (проявляется независимо от того, есть ли у вас свои дети).

Если же человек причастности к другим людям не проявляет и живет только удовлетворяя свои собственные потребности, то у него происходит период застоя.

При успешном прохождении кризиса формируется забота.

8 этап — поздняя зрелость 65 лет +

Сфера социальных интересов: человечество, близкие люди.

Конфликт между целостостью и безнадежностью.

Ощущение целостности возникает у людей, которые оглядываясь на жизнь чувствуют удовлетворенность.

Люди же, которые не могут такого сказать о своей жизни чувствуют безнадежность, так изменить уже ничего не могут.

При успешном прохождении кризиса формируется мудрость.

P.S. по Эриксону главное в жизни человека жить с согласии с собой и при этом еще и развиваться.

Конфликт с нарциссом

Одна из вещей, на которой спотыкаются даже очень опытные и продвинутые в психологии люди и на которую тратится огромное количество лишних нервов и времени — это попытки разрешить конфликт с нарциссом в свою пользу.

Я сам тысячу раз наступал на эти грабли в конфликтах с родственниками, учителями и коллегами, а после прихода в психотерапию — еще и нарциссичными терапевтами и тренерами, пока у меня не сложилась ясная и целостная картинка. (Для ясности оговоримся, что слово «нарцисс» в этом тексте употребляется в значении «человек, удовлетворяющий клиническим критериям нарциссического расстройства личности». Мы не включаем сюда так называемых «высокофункциональных» или «осознанных» нарциссов, которые читают Кернберга, работают со своим нарциссизмом в терапии и не дотягивают до психиатрических критериев).

Итак, чаще всего безуспешные попытки разрешить долгоиграющий конфликт с нарциссом начинаются примерно с такой надежды:

— «может быть, хотя бы в этот раз он/она меня услышит. »

— «может быть, хотя бы сейчас мне удастся достучаться. »

— «ну это-то точно поставит его/ее в тупик, не может же человек и дальше отрицать очевидное. ».

Все эти надежды базируются на непонимании того, как устроен клинический нарциссизм, и поэтому практически всегда приводят к тяжелым разочарованиям и нарциссической травматизации пытающегося, а в особо злокачественных случаях и его близких.

В чем же здесь ошибка? Дело в том, что в нарциссической психике из-за нарушения раннего развития заблокирована способность воспринимать других людей как живых и отдельных от себя. В восприятии нарцисса другой человек — это что-то вроде персонажа в его личной компьютерной игре, главное свойство которого — то, что он приносит нарциссу то приятные, то неприятные чувства. И когда эти чувства неприятные, нарцисс стремится поскорее заблокировать это влияние. Способов здесь много: манипуляции, прямое давление, полная изоляция от персонажа, либо, если ничего не срабатывает, хотя бы обесценивание персонажа в собственной голове, вплоть до выдумывания целой альтернативной реальности, где этот человек очень плохой, непорядочный, неадекватный, психопат и т. п.

Такой механизм блокировки обратной связи можно наблюдать на всех уровнях общества: на уровне самообмана внутри конкретной личности, на уровне семейного насилия, в токсичных психологических тренингах, в тоталитарных сектах, в автократических политических системах. Запреты на критику и альтернативные мнения, закрытые и фильтруемые комментарии в соцсетях, запрет на мирные собрания — все это инструменты обслуживания чьих-то нарциссических «пузырей» и изоляции их от опасной правды.

Соответственно, что необходимо понимать, если вы оказались в конфликте с нарциссом:

— Вы общаетесь с человеком, для которого вас вообще не существует. На вашем месте у него тусклая, плохо прорисованная говорящая голограмма с вашим лицом. И если эта голограмма не из тех, которые имеют над ним прямую власть, то прислушиваться к ее мнению всерьез никто не будет (если, конечно, это не какая-нибудь приятная похвала).

— Восприятие любых ваших слов блокируется ровно в тот момент, когда оно начинает вызывать неприятные чувства. Здесь сразу же включаются нарциссические защиты, которые намного надежнее и жестче, чем любой железный занавес, блокируют обратную связь.

— Вам никогда не удастся достучаться до нарцисса (по крайней мере, пока он/она не пройдет многолетнее лечение НРЛ, что практически невероятно). Неприятная обратная связь, если бы нарцисс впустил ее в себя, привела бы к разрушению в психике защитного пузыря и выходу на поверхность такого количества стыда, что это сразу же погрузило его/ее как минимум в тяжелую депрессию, а как максимум мгновенно вызвало бы нервный срыв или даже психоз. Пытаться донести до нарцисса то, что он не хочет слышать — это как убеждать человека, чудом зацепившегося над пропастью, добровольно разжать руку, на которой держится вся его жизнь. Это не только бесперспективно, но и в какой-то мере даже жестоко по отношению к самому нарциссу, т. к. не учитывает его объективные ограничения.

— Любые неприятные чувства, которые вы вызываете у нарцисса, он/она попытается мгновенно, механически, без какого-либо осмысления вернуть вам же — словно вы кидаете гранату за стену, а она выбрасывается назад и взрывается у вас же в руках. Не стоит рассчитывать на пощаду от человека, который не способен справиться с такими переживаниями и борется за банальное психологическое самосохранение.

Что делать, если вы уже оказались в конфликте с нарциссом, чтобы получить максимальный результат при минимальном ущербе?

— Как можно раньше смириться с тем, что вы не будете ни услышаны, ни поняты этим человеком и как можно раньше прекратить попытки что-либо объяснить и достучаться, чтобы минимизировать вред для себя.

— Четко определить, что вам нужно от этого человека. Сразу вычеркнуть из этого списка все, что потребовало бы эмпатического взаимопонимания. Оставить только те пункты, которых вы готовы добиваться манипуляциями (если у вас неординарные актерские способности), либо грубой властью и силой (если они у вас есть).

— Заручиться мощной поддержкой лояльных друзей и/или психотерапевта, которая потребуется вам для того, чтобы каждый раз «собирать» свою психику обратно после очередной нарциссической атаки в ваш адрес.

И главная рекомендация: помнить, что настоящий патологический нарциссизм — явление сродни тяжелой инвалидности. Ни один человек по своей воле не сделал бы выбор стать нарциссом, но если психика человека развилась в такой конфигурации, вероятность того, что он выйдет из этой конфигурации при нынешнем развитии технологий можно смело принять равной нулю. Да, иногда нарциссы обращаются за помощью, если совсем уже доходят «до ручки», но: во-первых, они, даже попав в тяжелый кризис, в подавляющем большинстве случаев не проходят весь путь излечения НРЛ и ограничиваются лишь снятием острых симптомов, а во-вторых, рассчитывать на такой поворот точно не стоит, если нарцисс имеет доступ к надежному источнику подпитки своей самооценки.

Почему трудно прощаться с тем, что не приносит нам счастья ?

Так случилось, что некоторые мои посты и комментарии, которые попадались мне на просторах Пикабу в последнее время, подвели меня к разговору о том, а почему нам вообще трудно избавляться от общения с людьми ? Конечно же, тут я подразумеваю общение, которое нам вредит.

Итак, в жизни мы сталкиваемся со многими людьми, после общения с которыми, мы чувствуем себя виноватыми (без объективных причин), «выжатыми», несчастными, неудовлетворенными.

В таком случае, в первую очередь, стоит поговорить с человеком и обозначить границы: что для вас допустимо, что нет, что нежелательно (это касается и действий, и тем для разговора). Но, увы, стоит признать, что далеко не все люди готовы идти вам навстречу и/или меняться. Еще хуже, если вы состоите с таким человеком в отношениях (любовных или близкородственных).

Можно, но далеко не все люди к этому готовы. Почему ?

Причина №1: человек не получил желаемого от отношений.

Пример: уходить из здоровых отношений легче, чем из абьюзивных. Это происходит по той причине, что в здоровых отношениях партнер дал вам ресурс, который вам был нужен, а вы — ему, и у вас получился обмен. В абьюзивных отношениях вы отдаете бесконечно много ресурса, а в ответ этого не получаете. И выйти из таких отношений вы не можете по причине того, что вы надеетесь дополучить желаемое (еще ниже рассмотрим ситуацию с абьюзивными отношениями в другом ключе).

Так же может происходить и с мамой, с которой отношения по каким-то причинам не складываются. Еще в детстве она не дала (дала недостаточно) любви и вы надеетесь, что во взрослом возрасте она это наверстает.

Причина №2: вы находитесь в созависимых отношениях. И именно вы — созависимы. О том, что это и как формируется я писала в посте. Чаще всего это проявляется в желании помочь человеку с зависимостью (алкогольной, наркотической и тд), либо же в убеждении, что ты без этого человека значимым не будешь.

Причина №3: вы даете человеку помощь, которой он не просил (но вы почему-то решили, что она ему нужна), у человека в жизни ничего не меняется и вы на нервах думаете, как помочь ему снова и снова. А ответ — никак.

Если рассматривать стадии развития личности по Эрику Эриксону (позже напишу об этом отдельный пост), то в возрасте от 3 до 6 лет (скорее 4-5 лет, но иногда этот период может быть немного шире, у каждого индивидуально) у ребенка возникает потребность не просто отвечать на действия окружающих, но и заниматься чем-то самостоятельно и отдельно от других. Также дети в этом возрасте задают очень много вопросов и вот от того, насколько родители будут давать ребенку понять, что эти вопросы важны и, насколько они будут позволять ребенку заниматься тем, чем он хочет, зависит то, будет ли этот ребенок инициативен в будущем и не разовьется ли у него чувство вины. Соответсвенно, если ребенка подавляли и чувство вины у него развилось, то он будет думать, что он виноват во всем (даже если это не касается его) и хотеть это исправить.

А недостача любви и заботы в детсве, будет компенсироваться желанием «спасти человека», даже если это очевидно не даст результатов — синдром спасателя.

Причина №4: вы думаете, что жизнь вне этих отношений лучше не будет. Тут нужно обязательно спросить себя: «В какой момент отношения стали занимать так много «места» в моей жизни, что без них, она не будет такой же комфортной ?». И тут снова возвращаемся к понятию созависимости.

P.S. окружайте себя людьми, которые делают вас счастливее 🙂

Отпускать или нет ?

В жизни бывают ситуации, когда нам трудно отпустить что-то (ситуацию, человека, отношения) или же ситуации, в которых мы еще не определились, а нужно ли нам это отпускать или нет ?

Я сама это состояние знаю. В этом случае, в первую очередь нужно куда-то деть свои мысли.

Прекрасная техника №1: берете листы и начинаете писать. Пишем все подряд, насколько бы абсурдно это не было. Пытаемся написать максимально много. Перечитывать не обязательно.

//Что происходит в этот момент ? Мозг постоянно думает о ситуации и он будет прокручивать это в голове до тех пор, пока вы не денете это куда-то. Изложенная на бумагу информация воспринимается мозгом как пройденная и он перестает воспроизводить ее (по крайней мере вам становится легче и вы уже не так часто об этом думаете).

Эта техника особо хороша, если использовать ее по утрам. Просто просыпаетесь и пишете 7 листов (выберете любое количество). Если ничего не приходит в голову — пишите, что вам ничего не приходит в голову. Смысл написанного не важен — важно освобождение мозга от информации, которая может мешать в течении дня.

Техника №2: прощальное письмо. Эта техника подходит и в тех случаях, когда вы точно решили попращаться с чем-то/кем-то, либо же, если вы еще в замешательстве, то сделав ее вы будете четче понимать, что вы чувствуете и точно ли оно вам нужно.

Суть в том, что вы находите уединенное место, время, когда вам не будут мешать, берете лист (желательно побольше) и отвечаете на вопросы:

Важные детали: писать искренне; давать эмоциям выходить, если они появляются (а они появляются и это нормально); отвечать на вопросы в прошедшем времени, как будто это уже произошло.

1. Какие приятные вещи вы потеряли ?

2. За что вы хотели бы поблагодарить ?

3. Что непрятного было в ваших отношениях от чего вы хотели бы избавиться ?

4. Чего вы ждали от этого человека ?

5. Чем вы могли бы обогатить эти отношения ? (Пример: «Думаю тебе было бы радостно, если бы я. » или «Думаю тебе было бы не так больно, если бы я. «)

6. Чего вам бы хотелось привнести больше, если бы это можно было изменить ?

7. Какими вы хотели бы видеть ваши отношения ?

8. Что вы хотели бы сделать сегодня вместе с этим человеком ?

9. Чего вам не хватает в отношениях ?

10. Чего вы желаете партнеру ?

В конечном итоге во время и после написания письма у вас будут появляться определенные эмоции и чувства, которые помогут успокоиться и обдумать ситуацию.

P.S. прощальное письмо можно также адресовать важной для вас вещи (например, квартире с которой вы переехали) или же домашнему питомцу — в таком случае меняем некоторые вопросы.

*как же меня все надоело*

Ответ на пост «Как доводить все дела до конца!»

В 1919 году ученый Джон Уотсон провел эксперимент над 9-месячным ребенком из приюта.

Вкратце. Рядом с ребенком сажали белую крысу, предполагая, что ребенок захочет с ней поиграть. Но стоило только ребенку прикоснуться крысы, экспериментатор бил железным молотком по металлической пластине, воспроизводя резкий звук. Ребенок пугался, плакал и все такое. После чего опять пытался потрогать крысу, но его снова пугали звуком. После некоторых попыток, Альберт, так звали мальчика, стал бояться эту крысу.

В итоге этот страх перенесся на все предметы, которые напоминали Альберту крысу. А во взрослом возрасте фобия перенеслась и на других животных. При всем этом, Альберт даже не помнил о своем участии в эксперименте.

Вот и Владимир говорит о страхе, перенесенном в детстве, который влияет на всю нашу жизнь. Даже если мы его не помним. И предлагает забыть, отпустить, простить.

К сожалению это сделать не так просто. Есть специальные техники и упражнения для поиска таких страхов и их преодоления.

Возможно Владимир расскажет про эти техники в следующих постах.

Орел или решка?

Говорят, в момент падения монетки мы четко знаем какую сторону хотим увидеть в ответ. А значит понимаем, что хотим на самом деле

Психосоматика. Все болезни от нервов?

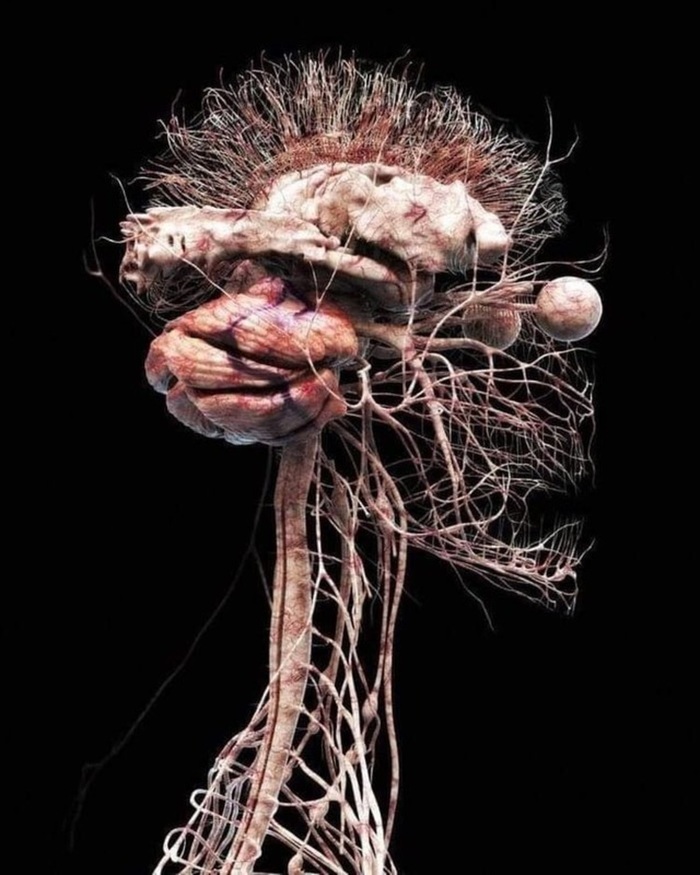

Вы слышали фразу «все болезни от нервов»? Думаю да, я — много раз. Имеет ли она какую-то рациональную основу? В большинстве случаев нет. В большинстве, но не всегда. Есть группа заболеваний, которые действительно возникают из-за нарушения функций нервной системы. Называются они психосоматическими болезнями.

Болезненные ощущения в участке сердца, живота или спины, нарушение пищеварения (тошнота, рвота, диарея), ощущение кома в горле, утрудненное дыхание — только некоторые из жалоб, которые предъявляют больные с психосоматикой. Жалобы всегда пестрые, разнообразные и сопровождаются депрессивным настроением, тревогой и страхом. Единственное, что обьединяет россыпь этих жалоб — отсутствие каких-либо изменений в данных обследований. Такие пациенты часто перебрасываются от одного специалиста к другому, проходят множество исследований, при которых выявить ничего не удается. Чем больше врачей разводят в бессилии руками, тем более укрепляется человек во мнении, что он серьезно болен и, вполне возможно, неизлечим. Депрессия становится глубже, социальные контакты рушатся, пациент полностью сосредоточивается на своей проблеме, что еще сильнее усиливает симптомы.

Большим заблуждением является мысль, что такие больные симулируют. Это в корне неправильное мнение. Симптомы их реальны, только вызваны нарушениями нервной системы. Курс психотерапии и успокоительных препаратов зачастую полностью избавляет пациента от всех симптомов.

Зреет логичный вопрос: в чем причина психосоматических расстройств? По этому поводу есть теории и эти теории с душком философии.

Homo sapiens sapiens, такое название имеет наш вид в общей классификации царства животных. Человек разумный немало преуспел в развитии социума, относительный мир и стабильность общества поддерживается многочисленными этическими и юридическими нормами, которым мы обязаны следовать, если хотим оставаться членами этого общества. Но здесь проблема: несмотря на мирное и социальное сознание, тело наше сохранило животные рефлексы, которые спасали нам когда-то жизнь.

Любая стрессовая ситуация, допустим, на нас кричит начальник, запускает каскад реакций, направленных на активный ответ «бей или беги». При этом увеличивается давление, сердцебиение учащается, расширяется зрачок, происходит изменение в работе пищеварительной системы. Если в этот момент мы укусим или ударим начальника, то испытаем радость, а за ней — спокойствие.

Понятно, что сделать это мы не можем, потому мы эмоционально жалуемся коллегам или громко хлопаем дверью или что-то еще — любое действие, направленное на реализацию защитной реакции. Это хорошо, все произошло физиологически. Человек отреагировал на раздражение, успокился и пошел себе дальше. Такой вид стресса называется эустресс. Но, к сожалению, так происходит далеко не всегда.

Бывают ситуации, когда после получения раздражения, наше тело готовится к удару или бегству, мобилизирует все резервы, но мы не даём этому выхода в силу культурных особенностей или своей излишней вежливости. Естесственная реакция подавляется — дистресс. По крайней мере, нам так кажется, на самом же деле, нервная система продолжает оставаться в возбужденном состоянии, вместе с ней мобилируется и эндокринная (гормональная) система.

Эти две системы регулируют деятельность всего нашего организма, и их чрезмерная активность заставляет все органы, несмотря на то, что угроза уже давно ушла, пребывать в состоянии повышенной боевой готовности. Чем дольше в таком состоянии находится организм, тем больше резервов он затрачивает. Такое положение дел рано или поздно приведет к истощению и нарушению функций, что будет проявляться у человека в виде множества симптомов.

Источник