- Способы выражения подлежащего 5 класс видеоурок

- Главные члены предложения

- Способы выражения подлежащего и сказуемого видеоурок

- Русский язык. 5 класс

- Подлежащее и сказуемое — способы выражения, виды и примеры

- Определение терминов

- Значение в речи

- Способы выражения

- Разновидности подлежащих

- Особенности сказуемых

- Верная постановка знаков

- Способы выражения подлежащего

- Таблица

- Выражение подлежащего в простом предложении

- Выражение подлежащего инфинитивом

- Выражение подлежащего словосочетанием

- Подлежащее выражено фразеологизмом

Способы выражения подлежащего 5 класс видеоурок

Главные члены предложения

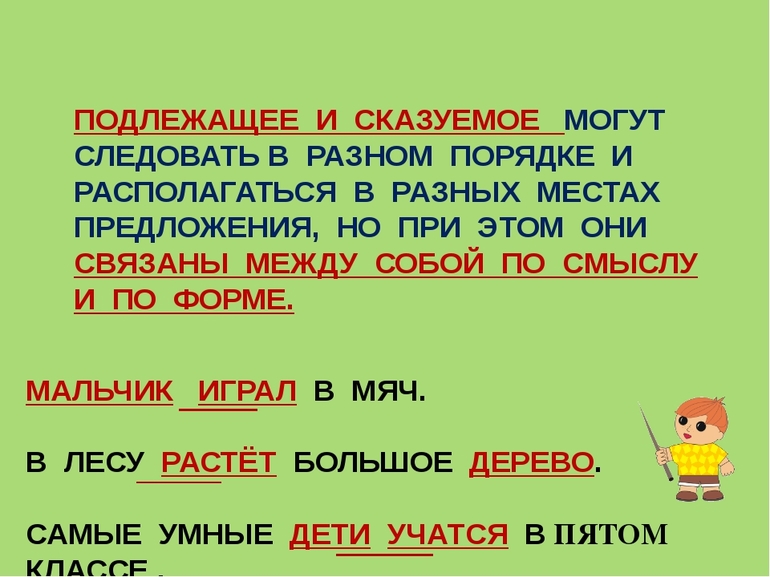

Главные члены предложения — это подлежащее и сказуемое. Они образуют грамматическую основу предложения.

Главные члены предложения — это подлежащее и сказуемое. Они образуют грамматическую основу предложения.

Подлежащее — это главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает на вопросы именительного падежа кто?

что? Подлежащее обычно выражается существительным или местоимением в именительном падеже. В предложении подчёркивается сплошной чертой. Например:

Рыбалка (что?) удалась на славу.

Что?

рыбалка. Это подлежащее. Выражено существительным в именительном падеже.

Мы (кто?) ездили на экскурсию в город Пушкин.

Кто?

мы. Это подлежащее. Выражено существительным в именительном падеже.

Сказуемое — это главный член предложения, который соотносится с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? каков предмет? что предмет такое? кто он такой? что происходит? Сказуемое выражается чаще всего глаголами, но может быть выражено также существительными и прилагательными. В предложении подчёркивается двумя сплошными чертами. Например:

Мы живём на самой прекрасной Родине.

Кто?

мы. Это подлежащее.

Мы что делаем?

живём. Это сказуемое. Выражено глаголом.

Что?

находка. Это подлежащее.

Находка какова?

прекрасна. Это сказуемое. Выражено прилагательным.

Что?

хлеб. Это подлежащее.

Хлеб что он такое? голова. Это сказуемое. Выражено существительным.

Если подлежащее и сказуемое выражены существительными в именительном падеже, между ними ставится тире. Если в составе сказуемого есть слово это,

тире ставится перед ним. Например:

Книга — источник знаний.

Что?

книга. Это подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже.

Книга что такое?

источник. Это сказуемое, выраженное существительным в именительном падеже.

Между подлежащим и сказуемым ставится тире.

Весна — это чудесная пора года.

Что?

весна. Это подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже.

Весна что такое?

пора. Это сказуемое, выраженное существительным в именительном падеже.

Между подлежащим и сказуемым ставится тире перед словом это.

Повторим

Главные члены предложения — это подлежащее и сказуемое. Они образуют грамматическую основу предложения.

Подлежащее — это главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает на вопросы именительного падежа кто? что? Подлежащее обычно выражается существительным или местоимением в именительном падеже. В предложении подчёркивается сплошной чертой.

Сказуемое — это главный член предложения, который соотносится с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет?

что предмет такое?

что происходит? Сказуемое выражается чаще всего глаголами, но может быть выражено также существительными и прилагательными. В предложении подчёркивается двумя сплошными чертами.

Если подлежащее и сказуемое выражены существительными в именительном падеже, между ними ставится тире. Если в составе сказуемого есть слово это, тире ставится перед ним.

Источник

Способы выражения подлежащего и сказуемого видеоурок

Русский язык. 5 класс

Конспект урока

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме

- Грамматическая основа предложения.

- Способы выражения сказуемого.

Грамматическая основа предложения – это главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.

Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает предмет речи, то есть о ком или о чём говорится в предложении. Чаще всего отвечает на вопросы «кто?», «что?».

Сказуемое – это главный член предложения, который обозначает то, что говорится о предмете речи. Чаще всего отвечает на вопросы «что делает предмет?», «каков предмет?», «что это такое?», «кто он такой?».

1. Ладыженская Т. А. Русский язык. 5 класс. В 2-х частях. Ч.1.// Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. – М.: Просвещение, 2016. – с. 77-79.

1. Львова С. И., Русский язык. 5 класс. Учебник. – В 2-х частях. Ч.1.// Львова С. И., Львов В. В. – М.: МНЕМОЗИНА, 2012. – с. 113.

2. Бунеев Р. Н., Русский язык. 5 класс. Учебник. – В 2-х частях. Ч. 1. // Бунеев Р.Н., Бунеева Е. В., Комиссарова Л. Ю., Текучёва И. В. – М.: БАЛАСС, 2015. – с. 154.

3. Панов М. В., Русский язык. 5 класс. Учебник. // Панов М. В., Кузьмина С. М., Ильинская И. С., Ильина Н. Е., Рочко Т. А. – М.: «Русское слово», 2008. – с. 316-318.

4. Постникова И. И. Просто и занимательно о русском языке: пособие для учащихся 5-9 классов. // Постникова И. И., Подгаецкая И. М. и др. – М.: «Просвещение», 2007. – с. 259.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Предложение – это основная единица синтаксиса. Оно характеризуется смысловой и интонационной законченностью, содержит грамматическую основу. Все слова в предложении, которые выражены самостоятельными частями речи, называются членами предложения.

Все члены предложения делятся на главные и второстепенные. Главные члены предложения, или грамматическая основа, – это подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа, как вы помните, может состоять из двух членов (двусоставное предложение) или одного члена (односоставное предложение).

Сказуемое – главный член предложения, который обозначает то, что говорится о предмете речи. Сказуемое отвечает на вопросы «что делает предмет?» (Солнце всходит.); «каков предмет?» (Денёк сегодня хорош.); «что такое предмет?», «кто он такой?» (Солнце – это яркая звезда.) Сказуемое может быть выражено глаголом, именем прилагательным или именем существительным.

Однажды мы пошли за черникой.

В этом предложении подлежащее мы выражено местоимением; мы (что сделали?) пошли; сказуемое пошли выражено глаголом.

В этом предложении подлежащее черника выражено именем существительным; черника (какова?) вкусна. Слово вкусна – краткая форма прилагательного вкусная. Следовательно, сказуемое вкусна выражено кратким прилагательным.

Июль – макушка лета.

В этом предложении подлежащее июль выражено именем существительным; июль (это что?) макушка; сказуемое макушка выражено именем существительным.

Сказуемое может быть выражено фразеологизмом (неделимым словосочетанием). В этом случае его можно заменить одним глаголом. Например, Петя попал впросак. Подлежащее Петя (что сделал?) попал впросак. Попал впросак – это сказуемое, выражено фразеологическим оборотом. Может быть заменено одним глаголом – ошибся.

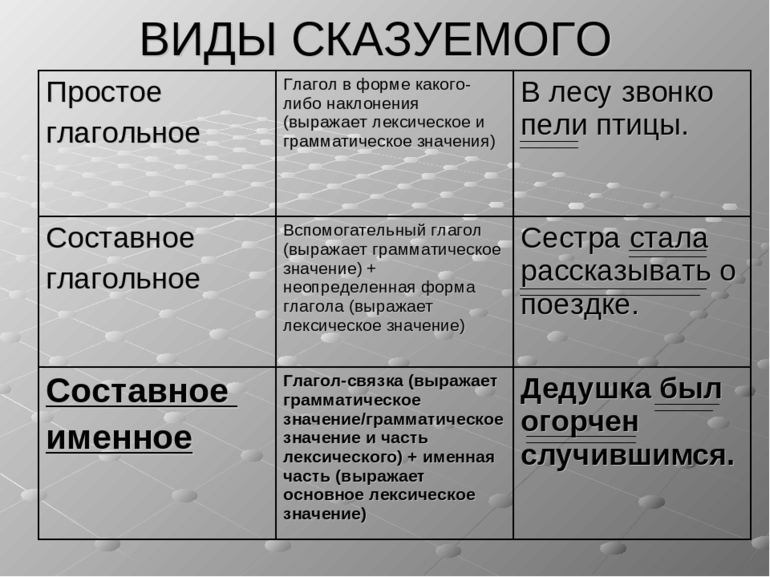

Также вы должны помнить, что сказуемое может быть выражено одним словом (такие сказуемые называются простыми), а может – несколькими (это составные сказуемые). Виды составных сказуемых вы будете изучать позднее.

Рассмотрим несколько примеров.

Мы пришли в школу. В этом предложении сказуемое пришли выражено глаголом. Это простое сказуемое, так как одно слово.

Мы начали (продолжили, закончили) изучать интересную тему. В этом предложении сказуемое начали изучать состоит из двух глаголов. Это составное сказуемое.

Тема была сложной. В этом предложении сказуемое была сложной состоит из двух слов: глагола и имени прилагательного. Это тоже составное сказуемое.

Теоретический материал для углубленного изучения

Правила согласования подлежащего и сказуемого.

Чтобы правильно согласовать сказуемое и подлежащее надо запомнить несколько правил. Для удобства можно пользоваться следующей таблицей.

Чем выражено подлежащее

КТО, КТО-ТО, КТО-НИБУДЬ, КТО-ЛИБО, КОЕ-КТО

Сказуемое ставится в форме м. р., ед. ч.

Кто делал это задание?

2. В состав подлежащего входят слова: НЕСКОЛЬКО, СТОЛЬКО, СКОЛЬКО, МНОГО, НЕМНОГО, МАЛО, НЕМАЛО

Сказуемое только в ед. ч.

Несколько человек опоздало на экскурсию.

3. В состав подлежащего входят имена существительные: БОЛЬШИНСТВО, МНОЖЕСТВО, МЕНЬШИНСТВО, РЯД, ЧАСТЬ

Употребляется и ед.ч. и мн.ч. сказуемого.

НО если сказуемое стоит ПЕРЕД подлежащим, то используется форма ед. ч:

Большинство учеников решило (решили) задачу.

Пришло множество гостей.

3. В состав подлежащего входит числительное:

МИЛЛИОН, МИЛЛИАРД, ТЫСЯЧА

Сказуемое согласуется в роде и числе с этими словами.

Тысяча человек каждый год отдыхала в санатории. (ж. р)

Миллион тюльпанов посажен на клумбе. (м. р.)

Примеры разбора заданий из Тренировочного модуля

1. Найдите грамматическую основу предложения. Определите, какой частью речи выражено подлежащее и сказуемое. Впишите в пропуски.

Книжная полка хранит удивительные открытия для читателей.

В предложении подлежащее «_____» выражено _____ в _____ падеже. Сказуемое «_____» выражено _____.

Разбор задания: Анализируем предложение. (Что?) – полка – имя существительное. (Что делает?) – хранит – глагол. Следовательно, ответ: В предложении подлежащее «полка» выражено именем существительным в именительном падеже. Сказуемое «хранит» выражено глаголом.

2. Чем может быть выражено сказуемое? Выберите все возможные варианты ответа.

Разбор задания. Вспомним определение сказуемого. Сказуемое – это главный член предложения, который обозначает то, что говорится о предмете речи. Чаще всего отвечает на вопросы «что делает предмет?», «каков предмет?», «что это такое?», «кто он такой?». Из определения следует, что сказуемое, отвечая на вопрос «что делает предмет?», может быть выражено глаголом; отвечая на вопрос «каков предмет?», может быть выражено кратким прилагательным; отвечая на вопрос: «что это такое?», «кто он такой?» – существительным, фразеологизмом (неделимым словосочетанием). Следовательно, правильный ответ: именем существительным, глаголом, неделимым словосочетанием, именем прилагательным.

Подлежащее и сказуемое — способы выражения, виды и примеры

Определение терминов

Главным членом предложения является подлежащее, которое обозначает предмет или объект, совершающий действие. Основная форма выражения — существительное (или другое имя) в начальной форме. Лингвисты выделяют следующие характеристики этого элемента предложения:

- Отвечает на вопрос «о чем или о ком говорится в высказывании».

- Выражается или существительным в имен. п., или иными способами. Однако именем в косвенном падеже быть не может.

Пример: Кошка сидела на столе. Светило яркое солнце. Небо было безоблачным. Подлежащие в этих предложениях: кошка, солнце, небо. Все они являются существительными, отвечающими на вопросы «кто?» или «что?». Подчеркнуть при разборе его следует одной прямой чертой.

Сказуемое — второй главный член предложения, обозначающий действие, которое совершает предмет или объект, являющийся подлежащим. Вопросы — «что делает?», «что сделает?», «что делал?». Если в предложении имеются оба члена грамматической основы, то оно является двусоставным, а если только один из них — односоставным. Связь между главными элементами — равноправие, ни от одного из них нельзя задать вопрос другому.

Важно! Подлежащее и сказуемое — это основа предложения, к словосочетаниям такие элементы синтаксиса не относятся. В этом разница между главными и второстепенными членами.

Значение в речи

Грамматическая основа представляет собой ядро любой синтаксической конструкции, важнейшую его часть. Именно в ней сосредоточен основной смысл фразы, который говорящий или пишущий желает донести до своего собеседника или читателя. Чаще всего подлежащее и сказуемое являются самостоятельными, то есть для общего понимания значения высказывания их бывает достаточно, при этом второстепенные члены предложения (обстоятельство, определение, дополнение), вводные и уточняющие конструкции помогают передать более подробную информацию, но в понимании смысла особой роли не играют.

Если убрать любой элемент основы, будет утрачено само значение предложения, в то время как «потеря» любого из второстепенных компонентов, конечно, сделает фразу менее информативной, но смысл сохранит.

Кроме того, при помощи подлежащего удается заявить о том, кто именно совершает действие, а благодаря сказуемому — привязать высказывание к определенному временному отрезку. Вот почему они также являются грамматическим центром предложения.

В некоторых случаях используется пассивный залог глагола, например, «Книга пишется автором», однако подлежащим будет существительное в именительном падеже, несмотря на то, что по логике действие — написание — выполняет автор. Вот почему при изучении темы школьникам следует быть особенно внимательным и не забывать задавать вопросы, чтобы верно выполнить разбор предложения.

Несогласованные сказуемые чаще всего используются в разговорной речи, чтобы придать фразе краткость, эмоциональную окраску.

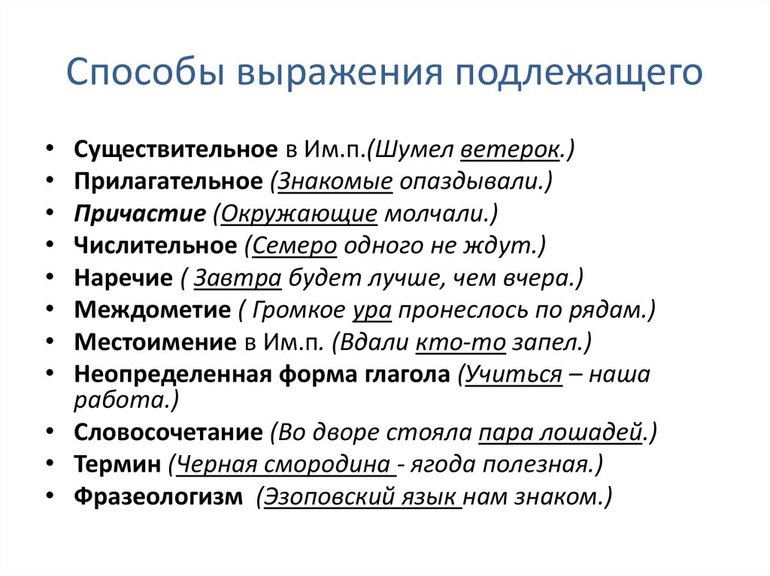

Способы выражения

Чаще всего подлежащее выражено словоформой имени существительного в именительном падеже множественного или единственного числа. Это связано с тем, что именно существительные обозначают предмет, что дает возможность говорящему наиболее просто, но полно выразить свою мысль.

Способы выражения подлежащего и сказуемого отличаются многообразием. Для первого, кроме существительных, могут использоваться:

- Местоимения, чаще личные: Я читаю книгу. Она пришла в гости с тортом.

- Другие разряды местоимений: неопределенные (Кто-то открыл дверь), отрицательные (Никто не хотел готовить уроки), вопросительно-относительные (Кто не хочет объездить весь мир).

- Числительные: количественные (Четыре делится на два), собирательные (Оба хотели прокатиться на лошади), порядковые (Первый побежал, второй остановился).

- Неопределенная форма глагола (инфинитив). Пример: Читать в постели — дурная привычка.

- Причастие. Например: Приехавшие расположились по комнатам. Учащиеся были добросовестны.

Кроме того, в качестве подлежащего могут использоваться цельные словосочетания — неделимые синтаксически и лексически. Основные варианты представлены в форме таблицы.

| Наименование | Пример предложения |

| Географическое собственное наименование, состоящее из нескольких слов | Северный Ледовитый океан был богат рыбой. |

| Устойчивое словосочетание | Железная дорога протянулась на многие километры. |

| Наименование учреждения | Министерство здравоохранения принимает претензии граждан. |

| Существительное со значением количества + сущ. в Р. п. | Множество студентов смогло сдать сессию успешно. |

| Крылатое выражение | Авгиевы конюшни были вычищены быстро. |

| Числительное + сущ. в Р. п. | Две липы росли под окном. |

| Местоимения «сколько, столько, несколько» + сущ. в Р. п. | Несколько зданий гордо возвышалось на отшибе. |

| Прилагательное /числ./мест. в И. п. + предлог из + сущ./мест. | Лучший из школьников сегодня получил золотую медаль. |

| Неопределенное мест. + прил. | Нечто странное произошло сегодня с Ивановым. |

| Предикативная конструкция | «Привет, сегодня не приду» просто застало его врасплох. |

Кроме того, подлежащее может быть выражено и другими частями речи, выступающими в данном конкретном случае в значении существительного, то есть субстантивированными. Например, наречиями: Далеко — это лишь условность.

Разновидности подлежащих

В зависимости от способа выражения можно выделить два вида подлежащих. Наиболее часто употребляется номинативное, которое выражено словом любой части речи в значении существительного в начальной форме или сходным по грамматической форме словосочетанием. Для номинативных разновидностей используются личные местоимения (Я хотел купить синюю вазу), а также местоимения в паре со словами «весь, сам» (Сам он — лентяй).

Неизменяемые части речи также могут играть эту синтаксическую функцию. Поэтому подлежащим в определенном контексте может стать наречие, союз, предлог, междометие. Примеры: И — соединительный союз. Вот раздалось ау вдалеке. Завтра станет лучше, чем сегодня.

Вторая разновидность подлежащих — инфинитивные. Они предметным значением не обладают и не подвержены субстантивации. Примеры: Жизнь прожить — не поле перейти. Быть счастливым — вот цель человека. Смотреть на твои работы — подлинное наслаждение.

В таких конструкциях между подлежащим и сказуемым следует ставить тире.

Особенности сказуемых

Основной способ выражения сказуемого — глагольные формы. Однако он не является единственным. Есть три типа сказуемого в русском языке. Простое глагольное состоит из одного слова, представляет собой глагол в любой форме, помимо инфинитива. Примеры: Я читаю. Дедушка пропалывает грядки. Синее море разливало свои волны на огромное расстояние.

Составное глагольное образуется по схеме «инфинитив + вспомогательный глагол» (Я люблю читать. Кошка может спать сутки напролет). Составное именное состоит из двух компонентов: глагола-связки (чаще — «быть», реже используются «казаться», «стать») и именной части, которая выражается различными частями речи, за исключением глагольных форм и деепричастия. Примеры: Кот был белым. Я был веселым.

В этих предложениях сказуемым является не глагол «был», как может показаться на первый взгляд, а сложная конструкция из двух слов. Доказательство просто: если «выкинуть» связку, смысл не утратится. Соответственно, выразить признак предмета возможно только при помощи использования совокупности элементов.

Вне зависимости от разновидности сказуемого при проведении синтаксического разбора оно подчеркивается двумя прямыми чертами.

Верная постановка знаков

Изучение подлежащего и сказуемого имеет и практический аспект, поскольку в зависимости от того, как именно выражается грамматическая основа, нередко расставляются знаки препинания, в частности, тире. Выполняя упражнения в классе и дома, важно помнить правила и использовать их. Самый простой вариант: если подлежащее и сказуемое выражено существительными в именительном падеже, то между ними следует поставить тире.

Примеры: Моя работа — моя слабость и радость. Практический опыт — лучший учитель.

Кроме того, тире следует поставить в таких случаях:

- Перед словами «это», «вот», «это значит»: Солнце — это источник жизни на земле. Муравей — вот пример добросовестного труженика.

- Если оба компонента выражены инфинитивом: Править королевством — трудиться ежеминутно. Читать книгу — получать знания.

- Если один из компонентов основы выражен глаголом в начальной форме, а второй — сущ. в И. п.: Находить ответы на вопросы — вот правило успеха в изучении любой науки.

- Если обе составляющих основы выражены количественными числительными в начальной форме: Трижды три — девять. Или же один из них — количественное числительное, а другой — сущ. в Им. п. Пример: Мощность двигателя — двести лошадиных сил.

Современные интернет-сайты позволяют ознакомиться с любым правилом онлайн, кроме того, при возникновении вопросов всегда можно обратиться к справочным пособиям или учебникам.

В соответствии с нормами русского языка, подлежащее и сказуемое — это не просто теоретические понятия, но и важнейшие синтаксические компоненты, которые важно правильно выделять. Это позволит не допустить ошибок при расстановке знаков препинания.

Способы выражения подлежащего

Рассмотрим способы выражения подлежащего различными частями речи и словосочетаниями в предложении. В простом предложении подлежащее может быть обозначено словами разных частей речи, в том числе инфинитивом, лексически и синтаксически неразложимыми словосочетаниями и фразеологизмами.

В предложении основная мысль сосредоточена в его синтаксическом ядре — подлежащем и сказуемом.

Подлежащее — это главный член предложения, с помощью которого можно узнать, о ком или о чём идет речь в высказывании. К подлежащему можно задать вопрос кто? или что? Этот главный член предложения поясняется сказуемым, обозначающем действие или состояние субъекта.

Подлежащее имеет форму именительного падежа и может быть обозначено не только отдельными словами, но и словосочетаниями и фразеологизмами.

Таблица

| Способ | Пример |

|---|---|

| 1. Имя существительное в и. п. | Собака играла с костью. |

| 2. Имя числительное | Семеро одного не ждут. Шесть делится на три. |

| 3. Местоимение в именительном падеже | Никто не спал в эту ночь. |

| 4. Инфинитив (обычно — в начале предложения) | Грубить — плохая привычка. |

| 5. Субстантивированное причастие, прилагательное | Взрослые отправили детей спать. Вошедший приветствовал присутствовавших. |

| 6. Любая часть речи в значении существительного | Наше завтра туманно. Грянуло ура . |

| 7. Различные сочетания слов: а) составные географические названия; | Садовое кольцо — круговая транспортная магистраль. |

| б) устойчивые сочетания слов, в том числе фразеологические обороты; | В стране активно развивается сельское хозяйство . |

| в) количественно-именные сочетания; | Несколько человек вошли в комнату. Один из них был в очках. |

| г) сочетания собирательного сущ. с количественным значением (ряд, часть, множество) с сущ. или местоим. в р. п.; | На площади собралось множество народа . |

| д) сочетания неопределенных местоимений с именами прилагательными; | Что-то черное зашевелилось в углу. |

| е) сочетание сущ. в и. п. с предлогом «с» и сущ. в тв. п. | Мама с ребенком шли впереди. |

Выражение подлежащего в простом предложении

Подлежащее выражается словами разных частей речи как именными, так и служебными. В роли главного члена предложения, обозначающего субъект действия, чаще всего выступает

1. существительное в именительном падеже единственного или множественного числа

2. местоимения-существительные (личные, относительные, определительные, отрицательные, неопределенные)

Любой знает ответ на этот вопрос.

3. количественное или собирательное числительное

Двое быстро прошли через темный двор.

4. прилагательное или причастие, которое перешло в существительное

Скромный говорит о себе своими поступками.

Выздоравливающие прогуливались по аллее.

6. наречие в роли существительного

7. служебные части речи и междометие, которые приобрели предметное значение

Около — это производный предлог, а тоже — союз.

Громкое «браво» раздалось с балкона театра.

Иногда особое затруднение вызывает подлежащее, выраженное неопределенной формой глагола, или инфинитивом.

Выражение подлежащего инфинитивом

Инфинитив может быть любым членом предложения. Рассмотрим инфинитив в роли подлежащего.

К упаться ночью в море запрещается .

В этом предложении к слову «купаться» зададим вопрос: о чем идет речь?

«Купаться» — это подлежащее, которое поясняется сказуемым, выраженным глаголом «запрещается».

Купаться запрещается — это грамматическая основа предложения.

Подлежащее, выраженное инфинитивом, находится в начале предложения. Чтобы верно указать подлежащее в форме инфинитива и не спутать его с другими членами предложения, следует выяснить второй главный член. Такое подлежащее, как правило, имеет поясняющее его сказуемое, обозначенное словами разных частей речи:

Осознать свою ошибку — это благородство .

б) другим глаголом в форме инфинитива

Для меня жить — значит работать (И. К. Айвазовский).

в) словом категории состояния

Всегда наслаждаться — это невозможно .

г) прилагательным в полной форме творительного падежа с глаголом-связкой

Дарить счастье другим — быть самом у счастливым .

Выражение подлежащего словосочетанием

Подлежащее выражается лексически неделимыми словосочетаниями, в составе которых укажем

а) имена собственные

б) имена нарицательные

в) устойчивые словосочетания — термины

Подлежащее может быть обозначено синтаксически неделимыми сочетаниями слов, одно из которых обозначает количество или указывает на него:

а) сочетание числительного с существительным

б) сочетание существительных «большинство», «множество», «меньшинство», «ряд», «часть», «сотня» с существительным в форме р. п. мн. ч.

в) сочетание местоимений «столько», «сколько», «несколько» с существительными в форме р. п. мн. ч.

г) сочетания, выражающие приблизительное количество, с предлогами «около», «до» и словами «много», «мало», «свыше», «больше», «меньше»

д) сочетание местоимения или числительного в и. п. с существительным в р. п. с предлогом «из»

е) существительное или личное местоимение в и. п. с существительным в творительном падеже, если сказуемое имеет форму множественного числа

(Кто?) Я с братом , войдя в дом, сняли шапки.

Я (с кем?) с братом пошел на охоту.

ж) неопределенное местоимение (некто, нечто, кто-то, что-то и пр.) с прилагательным (причастием) в роли существительного:

Некто незнакомый заглянул в калитку.

Что-то тревожное послышалось нам в гуле ветра.

з) выражения с временным значением, в составе которых имеются слова «начало», » «середина», «конец»

Незаметно подошла середина квартала .

и) целые предложения, которые теряют предикативность

Подлежащее выражено фразеологизмом

В качестве главного члена предложения может выступать фразеологизм, который не делится на составляющие его слова и целиком является подлежащим.

Примеры:

Нить Ариадны помогла Тесею выйти из лабиринта.

Манна небесная вряд ли будет сыпаться нам.

Эта голуба я мечта неосуществима для меня.

Источник