Урок 3. Виды и приемы комического

Наверное, именно по этой причине уже в Древней Греции зародилось комическое как философская категория, которая обозначает эстетически и социально значимое и культурно оформленное смешное. Тогда проблема комического подробно рассматривалась философом Аристотелем, а позже – А. Шопенгауэром, А. Бергсоном, З. Фрейдом, В. Г. Белинским, М. М. Бахтиным, В. Я. Проппом, Ю. Б. Боряевым, А А. Сычевым, А. В. Дмитриевым и другими исследователями.

К области комического можно отнести гротеск, сарказм, иронию, юмор, сатиру и другие виды. Кроме того, оно может проявлять себя во множестве жанров и видов искусства, таких как фельетоны, комедии, скетчи, буффонады, карикатуры, частушки и т.д. Выражается комическое и в каламбурах, шутках, анекдотах. Нередко возникает само по себе во всевозможных ошибках, описках, опечатках, оговорках и недоразумениях.

Далее мы рассмотрим основные виды комического, наиболее часто встречающиеся в жизни и искусстве, а также приведем примеры для каждого вида, а затем расскажем о наиболее популярных комических приемах, которые легко использовать в повседневной жизни, и дадим упражнения на их отработку.

Содержание:

Виды комического

Ниже вы узнаете, что такое:

Обо всем по порядку.

Шутка

Шуткой называют короткий текст или фразу юмористического содержания. Она может иметь различные формы, например, байки, вопроса или ответа. Почти всегда у шутки есть концовка (кульминационный момент), заканчивающая повествование и делающая его забавным.

Анекдот

Анекдот – это небольшая смешная история, отличающаяся неожиданной развязкой. В качестве анекдота могут выступать игра слов, значения терминов и понятий, какие-то ассоциации. В некоторых случаях для понимания анекдота нужно обладать определенными знаниями, например, географическими, историческими, литературными, социальными и т.п. , т.к. анекдоты могут касаться любой области жизнедеятельности человека. Также стоит заметить, что авторы анекдотов почти всегда остаются неизвестными, а рассказчики никогда не претендуют на авторство.

Лев гуляет по лесу. Встречает жирафа:

— Эй, длинношеий! Кто самый храбрый в лесу?

— Ты, лев!

Лев довольно улыбнулся и идет дальше.

Видит зебру:

— Эй, полосатая! Кто самый красивый в лесу?

— Конечно ты, лев!

Лев, гордый, пошел дальше.

Видит слона:

— Эй, длинноносый! Кто самый умный в лесу?

Слон берет льва хоботом, перебрасывает через свою спину и зашвыривает в болото. Лев вылазит, отряхивается от тины и говорит:

— Ну зачем же так нервничать? Мог бы просто сказать «Я не знаю».

Ирония

Ирония – это использование слов в отрицательном смысле, противоречащем буквальному, в результате чего внешне позитивные высказывания приобретают отрицательный подтекст. Также иронией нередко называют насмешку или даже издевку. Смысл иронии состоит в том, что объекту или ситуации приписываются отсутствующие черты, чтобы почеркнуть это отсутствие. Ирония позволят придать отрицательный или комический характер чему или кому-либо. Кроме того, выделяют антииронию и самоиронию. В самоиронии человек смеется над самим собой, а в антииронии отрицательный посыл предполагает обратный, т.е. позитивный подтекст.

Оксюморон

Оксюморон называют также «умной глупостью», т.е. сочетанием несочетаемых (противоположных по значению) слов. В искусстве часто используется, чтобы создать стилистический эффект.

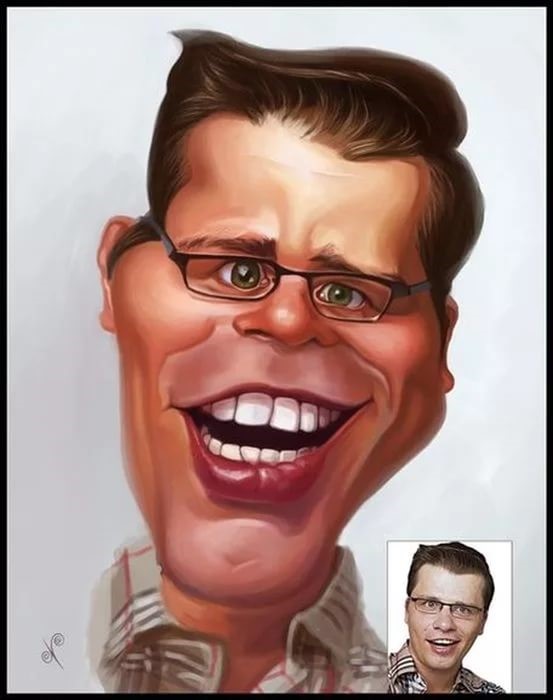

Пародия

Пародия представляет собой подражание чему-либо известному для создания смешного эффекта. Можно пародировать поведение известных людей, игру актеров, исполнение музыкантов, привычки, речь, мимику, жесты и т.д. В искусстве распространены пародии на музыку, живопись, литературные произведения.

Сатира

Сатира является своеобразным комическим пафосом, суровым обличением и высмеиванием отрицательных явлений в жизни, социальных и человеческих пороков. Иногда сатира бывает несмешной. Юмор же в сатире применяется для того, чтобы сатирическое произведение не воспринималось как прямая критика или проповедь недостатков. Есть несколько разновидностей сатиры: устная, театральная, литературная и графическая.

Сарказм

Сарказмом называют едкие, злобные и язвительные насмешки, желчные замечания, злую иронию над чем-либо порочным и низменным. Как правило, сарказм (как и сатира) высмеивает людские пороки и серьезные злодеяния, особенно совершаемые чиновниками, политиками и высокопоставленными лицами.

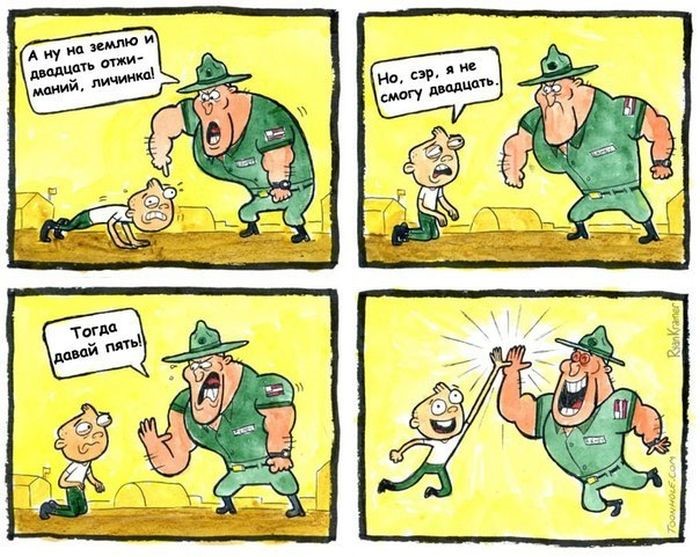

Графика

Графика – это особая форма комического, отличающаяся от письменного и устного его выражения. Самыми распространенными видами комической графики являются комиксы, шаржи и карикатуры. Грамотная комическая графика, в частности политическая, направлена на повышение социального самосознания и гражданской ответственности, выявление политических симпатий и антипатий.

И, подводя итог разговору о видах комического, несколько слов об остроумии и юморе.

Остроумие

Остроумием называется любое произведение комического – сам акт творения юмора, анекдота, шутки, сатиры и т.д. Комического не может быть без остроумия. Об остроумии мы подробно побеседуем в следующем уроке, а пока лишь заметим, что оно позволяет человеку шутить, чтобы суть была выражена всего в одной фразе, причем так, чтобы и добавить было нечего. Остроумие отличается наличием шутки, но отсутствием презрения, а также краткостью. Но одной лишь краткостью «остроты» не добиться, т.к. она достигается посредством использования неожиданной мысли.

Юмор можно понимать в двух значения. Первое – это само понимание комического, т.е. способность узнавать и демонстрировать смешное. А второе – это мягкая снисходительная, письменная или устная критика. Юмор предполагает наличие веселости и безобидной насмешки, он не связан со злобой и ехидством, как, например, сарказм или сатира. Маска смешного в юморе скрывает под собой серьезное отношение к объекту смеха, которое не сводится только к одному смешному. Истинные юмористы воспринимают юмор как изящество ума, которое несет добро; отражение творческих способностей интеллекта. Для истинного юмора характерно чувство прекрасного, способность видеть в обычном необычное, высокий вкус, чувство меры, наблюдательность и креативность.

Исходя из этого, и чувство юмора следует воспринимать как способность к пониманию юмора и восприятию смешного; как эмоциональное, интеллектуальное, эстетическое и моральное чувство. Из-за своей редкости тонкое чувство юмора всегда на вес золота, однако его можно и нужно развивать и воспитывать.

Рассмотренных нами видов комического вполне достаточно, чтобы понять, насколько широка и многогранна эта тема. Но в любом случае эта информация носит чисто теоретический характер, ведь любая форма смешного выстраивается на применении ряда специальных приемов, а это уже практика. Поэтому следующим пунктом нашего урока и станут приемы комического.

Базовые приемы комического

Базовые приемы комического необходимы для того чтобы создавать так называемые образы явлений, порождающих смешное. Ниже мы приведем наиболее распространенные приемы, использующиеся в комическом творчестве:

Источник

Формы, средства и приёмы создания комического в литературе

Рубрика: Филология, лингвистика

Статья просмотрена: 82882 раза

Библиографическое описание:

Сафонова, Е. В. Формы, средства и приёмы создания комического в литературе / Е. В. Сафонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 5 (52). — С. 474-478. — URL: https://moluch.ru/archive/52/6970/ (дата обращения: 20.11.2021).

В филологической и эстетической литературе нередко наблюдается отождествление и смешение форм и приемов комического. Существуют две отличные друг от друга формы комического: юмор и сатира. Это традиционные формы, и правомерность их разграничения ни у кого не вызывает сомнений. Некоторые исследователи рассматривают иронию в качестве самостоятельной формы комического. В силу своей интеллектуальной обусловленности и критической направленности ирония сближается с сатирой; вместе с тем между ними проводится грань, и ирония рассматривается как переходная форма между сатирой и юмором. Согласно этому положению, объектом иронии является преимущественно невежество, в то время как сатира обладает уничтожающим характером, создает нетерпимость к объекту смеха, общественной несправедливости. Ирония — средство невозмутимой холодной критики.

Основными формами комического Ю.Борев и Л. И. Тимофеев считают сатиру и юмор. Термин «комическое» принят в эстетической литературе в качестве слова, обозначающего общее и широкое понятие; сатира и юмор, как уже отмечалось, считаются формами комизма. Сатира представляет собой высшую и острую форму комического.

Иногда говорят о видах комического — таких, как юмор, сатира, гротеск, ирония, карикатура, пародия и т. д. Подобное выделение видов комического проистекает от смешения форм и приемов комического. Гротеск, карикатура, пародия входят в технику гиперболы и в совокупности составляют прием деформации явлений, характеров. Вот почему их нельзя считать формами комического. Они в одинаковой степени служат и сатире и юмору.

Безусловно, средства и приемы комического появляются не сразу, постепенно с развитием литературы увеличивается их число, обогащается содержание. Ю.Борев, говоря о средствах классической сатиры, считает необходимым особо отметить «. саморазоблачение и взаиморазоблачение сатирических персонажей, распространенное сравнение их с животными и овеществление, комедийный контраст, собственно языковые комедийные средства (каламбур, комедийная характеристика, сатирическое иносказание и аллегория)» [2,c.200]. Этот перечень, в основном, сохраняется Ю.Боревым и впоследствии [3,c.113]. Однако следует отметить, что данный перечень не составляет однопорядкового класса. Здесь явно смешиваются средства и приемы комического, скажем, техника гиперболизации представляет собой один из наиболее активных способов деформации фактов и явлений; или же разоблачение себя и друг друга связано со структурой произведения и его сюжетом [3,140]. Многозначность, омонимия, каламбур, иносказание, комический контраст и т. п. являются языковыми средствами комического. Неправомерно ставить в один ряд как факторы одного порядка насмешку, иносказание, гиперболизацию (и ее виды — гротеск, карикатуру, пародию, фантастику), комическую деталь, комическую интригу, комическую ситуацию, комический характер, контраст, каламбур и т. д. Некоторые из них — иносказание, контраст, каламбур, аллегория и др. рассматриваются как «особые средства». Эта мысль справедлива, однако она не получает дальнейшего развития. Без языкового материала невозможно саморазоблачение и сравнение, воплощение и гиперболизация, создание комических характеров и т. п. Большинство из них связано с употреблением в комическом качестве видов метафоры.

Б.Дземидок в своей работе, посвященной теории комического, хотя и не рассматривает средства комического, исследованию его форм и способов отводит особое место. Он отмечает пять приемов создания комического: видоизменение и деформация явлений; неожиданные эффекты; несоразмерность в отношениях и между явлениями; мнимое объединение абсолютно разнородных явлений: создание явлений, которые по существу или по видимости отклоняются от логической или праксеологической нормы. Эти приемы объясняются на основе фактов мирового искусства. Обобщенные высказывания автора о приемах комизма в несколько уточненном виде могут быть применены к творчеству мастеров комизма различных народов. Еще одним достоинством книги Дземидока является то, что говоря о чисто комических приемах, он исключает средства комического, считая их темой отдельного исследования.

Возможно узкое и широкое понимание термина «средства комического». Все, что способствует созданию комического эффекта, в широком смысле может считаться средствами комического [6]. Средства комического в широком смысле включают разнообразные предметы и их детали. Однако, говоря о средствах комического, мы имеем в виду прежде всего его языковые средства: эпитет, метафора, гипербола, литота, метонимия, сравнение и др.

Круг средств комического известен: сюда относятся все значимые единицы языка — слова, выражения, словосочетания, предложения и тексты. Безграничны возможности каждой из этих единиц в создании комического. Например, в качестве средства комического мы отметили языковую единицу, обобщенно именуемую «словом». Роль слова в комическом искусстве значительно возрастает. Говоря о роли слова как «средства комического», мы имеем в виду функционально-стилистическую роль общеупотребительных слов, архаизмов и диалектизмов, неологизмов, терминов и терминологических слов, профессионализмов, заимствований и вульгаризмов, жаргонизмов, собственных названий лиц, предметов и пространства, прозвищ, званий и титулов [6]. Известно, что метафоры, метонимия, сравнения, художественные определения (эпитеты) существенно расширяют семантические возможности слова. В сатирическом искусстве широко используются полисемантичность слов, омонимия, синонимия, антонимия и комическая игра слов. Произнесение слов с иронической интонацией создает безмерное поле для их семантико-комического варьирования. Комический эффект производит также лингвистическое обыгрывание фигуральных выражений и афоризмов, паремий, фразеологизмов и т. п.

Следует отметить, что в языке прозаических произведений комический характер омонимов, паронимов чаще всего возникает на почве каламбуров, которые оказывают серьезное влияние на комическое выражение мысли в диалоге. Следует также отметить, что каламбуры в языке не ограничиваются использованием лексических омонимов, омоформ, омографов и паронимов; каламбуры обладают широкими возможностями выражения, многообразием форм. И все же в диалогах юмористических и сатирических произведений, особенно прозаических, эти формы чаще других употребляются для создания комических каламбуров.

Известно, что каламбур — это не просто игра слов. Использование каламбуров в художественном произведении зачастую связано с выдвижением и развитием авторской идеи. У выдающихся художников слова каламбуры встречаются редко, но имеют большое значение. Излишество каламбуров может превратить художественное произведение в поле для бессмысленной игры слов. В. Г. Белинский, говоря о Чацком «. и поэтому его остроумие так колко, сильно и выражается не в каламбурах, а в сарказмах.».. [5,c.71], имел в виду как раз эту особенность. Эта мысль связана еще и с тем, что каламбур не является средством выражения злой, резкой, гневной сатиры; основным средством подобной сатиры может быть сарказм.

Каламбур опирается на значение слова, часто он связан с различным толкованием, неожиданным переосмыслением слова. Иногда слово употребляется в совершенно ином, окказиональном, значении. Сюда же относится шутливый этимологический анализ в соответствии со складом мышления героя.

В языке прозы комизм с употреблением антонимов не ограничивается критикой отрицательных качеств, присущих отдельным индивидам: он служит также для разоблачения общественных противоречий. Антонимы выражают противоположности объективной реальности и в языке прозы. Однако в комических произведениях общий юмористический или сатирический фон придает комический тон и антонимическим противопоставлениям. При этом стороны, составляющие контраст, резко отличаются, что усиливает комическое воздействие. Иногда комическое противопоставление способствует раскрытию тайных намерений героя, служит разоблачению его духовного содержания.

Интересные образцы комических контрастов путем совместного употребления слов, никак не соотносящихся, никак не связанных между собой. Вообще описание в одном ряду совершенно несовместимых, совершенно разных и противоположных предметов и понятий представляет собой одно из основных средств выражения манеры неожиданности. Эти средства издавна использовались в мировой литературе. Например, Г.Гейне писал: «В общем, обитатели Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, каковые четыре сословия, однако, далеко не строго различаются между собой» [6]. Сатирическое отношение здесь выражено в сопоставлении профессоров, студентов и филистеров со скотом.

Приемы также разнообразны по своему характеру. Разумеется, в художественном произведении все приемы комического связаны с языком, так как художественное произведение создается на основе языкового материала. Однако не все приемы комического находятся в одинаково активных отношениях с лексическими и грамматическими средствами языка. Например, ситуативно обусловленные ирония, контраст, комическое преувеличение (гипербола), умаление (литота), манеры недоразумения, неожиданности находятся в меньшей зависимости от составных элементов языка [3,c.211].

Средство носит конкретный характер, прием — общий. Одно и то же средство может служить элементом нескольких приемов. Например, комический эффект слов может быть использован и в иронии, и в формах деформации и др. приемах. Средство вещественно, конкретно; прием же материально «неуловим», он абстрактен. Средства комического налицо: мы их видим, читаем, произносим. Но приемы не выводятся из этих средств: они носят опосредованный характер. Так, например, приемом следует считать эффект недоразумения, когда употребление говорящим слова в одном значении и понимание его слушающим совсем в ином смысле становится причиной комической ситуации. Манера недоразумения, однако, вовсе не сводится к одному лишь комизму разной интерпретации словесного содержания. Или же в качестве приема эффект внезапности, неожиданности, обусловленный конситуацией, может быть создан самыми различными языковыми средствами. Средства в высокохудожественном произведении можно уподобить клеткам тканей организма. В таком случае приемы на базе этих клеток раскрывают комический пафос его «жизнедеятельности». Сила комического произведения, значительность юмора и сатиры зависят от выбора средств, их уместного использования, умелого введения их в текст. В тех случаях, когда произведение не отвечает этим требованиям, комическое бывает бледно выражено, сатирический дух — слаб. Это обстоятельство еще раз подтверждает неразрывное единство средств и приемов комического. Без комических средств невозможно формирование комического характера и конфликта. Сюжет комического произведения постепенно нагружается средствами комического, которые по общему ходу сюжета обусловливают развитие комических приемов.

Язык сатирических произведений в материальном отношении не отличается от языка несатирических произведений: языковые средства комического тоже состоят из фонетических, лексических, фразеологических и грамматических средств. Языковые средства комического охватывают все выразительные средства языка, они идентичны со средствами, используемыми в лирических, эпических и драматических произведениях, и по материальной оболочке не отличаются от них. Фонетические, лексические, фразеологические и грамматические средства языка являются материалом для любого произведения. Эти средства используются всеми писателями. Однако основной задачей мастера комизма является использование языковых средств в комическом плане; мастер сатиры, создатель юмора должен уметь придавать используемым средствам сатирическую или юмористическую окраску, выбирать те единицы, которые в самом языке имеют комическое качество, окрашивать свое произведение комической интонацией и комическими речевыми средствами.

Таким образом, средства комического определяются двумя существенными чертами: интонацией и комическим качеством, формируемым в самом языке [6]. Интонация способна любым словам, группам слов, выражениям и предложениям, отличающимся особенностями значения и структуры, придавать ироническое, сатирическое звучание. В зависимости от интонации в ироническом, насмешливом, издевательском смысле могут употребляться обычные общеупотребительные слова, заимствования, имена и прозвища, слова с религиозным содержанием. Это обстоятельство свидетельствует о том, что язык сатиры не нуждается в особом материале, в специфических языковых средствах. Поэтому между фонетическими, лексическими, фразеологическими средствами, используемыми в комических произведениях, с одной стороны, и в произведениях лирических, эпических и драматических–с другой, нет различий в формальном плане. Однако это не распространяется на все приемы комического. Комическая окраска языковых средств, достигаемая интонацией, используется главным образом при иносказании, в комических контрастах и эзоповской манере. В других приемах комического интонация не играет подобной ведущей роли. Придание словам, выражениям, грамматическим средствам посредством интонации иронического, насмешливого звучания — один из основных методов сатирического описания [6]. Наряду с этим в языке функционирует немало слов, выражений, сравнений и уподоблений, пословиц и поговорок, афоризмов, которые независимо от интонации в силу своих семантических особенностей вызывают улыбку, смех. Интонация в зависимости от ситуации, обстоятельств и условий может придавать языковым единицам ироничность, шутливость, в то время как упомянутые языковые единицы обладают комическим свойством сами по себе — без того или иного интонационного вмешательства.

К проклятиям и ругательствам имеет отношение особенность, характерная для всех языковых единиц и всех жанров: не только проклятия и ругательства, но и слова, выражающие одобрение, похвалу, служат как лирическим, эпическим и драматическим произведениям, так и искусству комического. Как уже отмечалось, их участие в сатире и юморе связано с двумя факторами: с одной стороны, слова, выражающие проклятия, ругательства, похвалу и одобрение, могут произноситься с иронической интонацией и приобретать насмешливый оттенок, в силу чего выступают в качестве средств комического; с другой стороны, определенная часть этих слов и выражений уже в самом языке формируется в комическом качестве, имеет комическую природу. Подобные слова «используются в художественных произведениях в качестве готовых средств сатиры и юмора» [6]. Текстуальные условия, связь с другими словами и выражениями также играют не последнюю роль в приобретении ими сатирической окраски.

Похвала и одобрение в сочетании с другими словами и при наличии иронической интонации могут приобретать прямо противоположное значение и превращаться в средство сатиры.

Вульгарные слова и выражения составляют особый и значительный разряд слов общенародного языка. Слова, выражающие вульгарные и грубые значения, обладают в языке древнейшей историей, на протяжении долгого времени они существуют в ограниченной бытовой среде и передаются из поколения в поколение. Вульгаризмы обладают ярко выраженным национальным колоритом, поэтому они, как правило, состоят из исконно присущих языку слов (в редких случаях они заимствуются из других языков) [6]. Определенная часть вульгаризмов (так называемые ругательства) выражают в быту резкие и непримиримые отношения между различными индивидами. Нередко они имеют шутливый и добродушный оттенок.

Вульгаризмы проникают и в художественные произведения. И это естественно. Писатели обращаются к вульгаризмам для всестороннего изображения характера образа, его позиции в общественной жизни и в быту, для естественного и реального отображения его отношений с окружающими, реакции на различные явления. Писатели различаются по культуре использования вульгарных слов и выражений, по отношению к вульгаризмам в языке художественных произведений. Одни отводят широкое место вульгаризмам, в то время как другие придерживаются принципа ограниченного использования подобных слов и выражений.

В языке сатиры вульгаризмы используются, в основном, в качестве средств комического. Но это не относится в равной степени ко всем вульгаризмам, встречающимся в сатирических произведениях. Целый ряд бранных выражений, ругательств в языке сатиры, не обладая комическими оттенками, связан с общим развитием сюжета и образов. Эти слова выражают необходимые понятия. Однако в большинстве случаев мастера комического используют вульгаризмы в художественном произведении в качестве средств комического, особое внимание уделяют их возможностям в создании комического эффекта.

Известно, что бранные и нецензурные выражения нельзя использовать в художественном произведении по любому поводу. Писатель должен отличаться чувством меры и умением работать с этим материалом. Нельзя засорять язык художественного произведения вульгаризмами, вызывать отвращение читателя, портить вкус подрастающего поколения. Этот вопрос не был теоретически разработан, однако на практике наши мастера всегда придерживались подобных воззрений.

В языке сатирической прозы вульгаризмы являются главным образом составным элементом речи персонажей. Иногда бранные и грубые выражения встречаются и в авторской речи. В авторской речи вульгаризмы связаны, как правило, с отрицательным, сатирическим отношением к образу.

«Вопрос о подборе имен, фамилий, прозвищ в художественной литературе, о структурных их своеобразиях в разных жанрах и стилях, об их образных характеристических функциях и т. п. не может быть проиллюстрирован немногими примерами. Это очень большая и сложная тема стилистики художественной литературы» [4,c.83]. Действительно, не так прост подбор имен и прозвищ в художественных произведениях. Выдающиеся мастера слова затрачивают немало усилий при подборе имен для своих героев. Гоголь не сразу находит фамилию героя повести «Шинель», сначала он хотел назвать его Башмаков, затем Башмакевич, и, наконец, Башмачкин [9,c.408]. Над именами своих героев задумывались А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и многие другие.

Но не менее сложно всестороннее исследование данного вопроса, еще более остро стоящего перед авторами сатирических произведений. Характерные для художественных произведений так называемые «говорящие» имена чаще фигурируют в комических произведениях, где имя или фамилия с самого начала характеризуют героя. Выдающиеся мастера комического искусства умеют подбирать такие имена, которые как в художественном, так и в народном языке превращаются в символ. Безусловно, большую роль при этом играет характер образа, его внешние и внутренние черты, образующие в совокупности определенный тип и способствующие превращению удачно подобранного имени в символ. Поэтому иногда для изображения той или иной особенности характера человека достаточно сравнить его с каким-либо известным персонажем, и подобное сравнение часто лучше всяких описаний передает сущность характера. В. Г. Белинский по этому поводу писал: «Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия, — скажите: вот Гамлет. Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души, — скажите: вот Молчалин. о, не тратьте так много фраз, так много слов, — скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов: разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! Как много смысла заключает в себе каждое из них!.».. [1,c.157]

Выдуманные имена, прозвища, названия титулов в качестве средств сатирической типизации оказывают неоценимую помощь писателям, которые используют их как самые значительные средства типизации. Мастера сатиры, стремясь заклеймить отрицательные образы, подбирают такие имена, которые с самого начала изобличают низменную сущность, низкий общественный «рейтинг» этих персонажей. Все это играет значительную роль в создании обобщенного образа сатирического типа.

Собственные имена и прозвища занимают важное место в лексическом составе языка. Ономастические имена, вводимые в структуру художественного произведения, в качестве важнейших элементов средств выразительности органически связаны с содержанием произведения: «Под стилем художественного произведения условимся понимать систему языковых средств, целенаправленно используемых писателем в литературном произведении, являющемся искусством слова. В этой системе все содержательно, все элементы стилистически функциональны. Они взаимообусловлены и органически связаны с содержанием. Эта система зависит от литературного направления, жанра, темы произведения, структуры образов, творческого своеобразия художника. В этой системе все элементы подчинены одной цели — наиболее удачному выражению художественного содержания произведения» [8,c.88–89].

Таким образом, в художественном произведении собственные имена выполняют не только номинативно-опознавательную функцию: будучи связаны с тематикой произведения, жанром, общей композицией и характером образов, они несут определенную стилистическую нагрузку, имеют стилистическую окраску. Имена и прозвища в рассказах писателя играют значительную роль в качестве источника комического воздействия, они заставляют читателя с улыбкой следить за развитием событий.

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что, несмотря на частое смешение форм, приемов и средств комического, все же различают две основные формы комического: юмор и сатира. Среди приемов создания комического содержания выделяют: ситуативно обусловленную иронию, контраст, комическое преувеличение (гипербола), умаление (литота), манеру недоразумения, неожиданности. А среди средств создания комического выявляют эпитеты, метафоры, сравнения, уподобления, оксюморон, синонимию, антонимию, проклятия, ругательства, одобрения, похвалу, вульгаризмы, профессионализмы, «говорящие» имена и фамилии, названия титулов и др.

1. Билинкий Я. С. Русская классика и изучение литературы в школе: Кн.для учителя. — М.: Просвещение, 1986.

2. Борев Ю. Комическое. — М., Искусство, 1970.

3. Борев Ю. О комическом. — М., Искусство, 1957.

4. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963.

5. Качурин М. Г., Мотольская Д. К. Русская литература. Учебник для 9 кл. средней школы.М.,1988.

6. Кязимов Г. Теория комического. Проблемы языковых средств и приемов. // www.uludil.gen.az

7. Лук А. Н. О чувстве юмора и остроумии.

8. Морозова М. Н. Имена собственные в баснях И. А. Крылова. — В кн.: «Поэтика и стилистика русской литературы». — Л., Наука, 1971.

9. Никонов В. А. Имена персонажей. — В кн.: «Поэтика и стилистика русской литературы». — Л., Наука, 1971.

Источник