Что означает выражение «активность фермента»?

Прежде чем обсуждать свойства ферментов и зависимость ферментов от каких-либо факторов необходимо определиться с понятием активность ферментов.

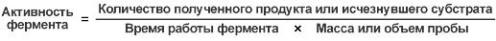

В повседневной биохимической практике практически не оценивается количество фермента, а только его активность . Активность – более широкое понятие, чем количество. Она подразумевает в первую очередь результат реакции , а именно убыль субстрата или накопление продукта. Естественно, при этом нельзя игнорировать время, которое проработал фермент и число молекул фермента. Но так как число молекул фермента подсчитать обычно нереально, то используют количество биологического материала, содержащего фермент (объем или массу).

Таким образом при определении активности ферментов нужно одновременно учитывать три переменные:

- масса полученного продукта или исчезнувшего субстрата,

- время, потраченное на реакцию,

- количество фермента, но на самом деле массу или объем биологического материала, содержащего фермент.

Для понимания соотношений указанных факторов наглядным и простым примером может служить строительство двух зданий. Здания приравняем к продукту реакции, рабочие – это ферменты, бригада пусть соответствует объему биологического материала. Итак, задачи из 3-го класса:

1. На постройке одного здания трудилась бригада из 10 человек, другого такого же здания – бригада из 5 человек. Строительство закончено одновременно и в полном объеме. Где выше активность рабочих?

2. На постройке одного здания из 3 этажей трудилась бригада из 10 человек, другого здания из 12 этажей – бригада тоже из 10 человек. Строительство закончено одновременно и в полном объеме. Где выше активность рабочих?

3. На постройке одного здания из 5 этажей трудилась бригада из 10 человек, другого такого же здания – бригада тоже из 10 человек. Строительство первого здания заняло 20 дней, второе построено за 10 дней. Где выше активность рабочих?

Активность фермента выражается в скорости накопления продукта или скорости убыли субстрата в пересчете на количество материала, содержащего фермент.

В практике обычно используют:

- единицы количества вещества – моль (и его производные ммоль, мкмоль), грамм (кг, мг),

- единицы времени – минута, час, секунда,

- единицы массы или объема – грамм (производные кг, мг), литр (мл).

В настоящее время в основном уже применяются единицы активности – катал (моль/с), международная единица активности (МЕ, Unit) соответствует мкмоль/мин.

Таким образом, активность фермента может выражаться, например, в ммоль/с×л, г/час×л, МЕ/л, кат/мл и т.д.

- что 1 г пепсина расщепляет 50 кг яичного белка за один час – таким образом, его активность составит 50 кг/час на 1 г фермента,

- если 1,6 мл слюны расщепляет 175 кг крахмала в час – активность амилазы слюны составит 109,4 кг крахмала в час на 1 мл слюны или 1,82 кг/мин×г или 30,3 г/с×мл.

Принципы количественного определения активности ферментов

1. Создание стандартных условий, чтобы можно было сравнивать результаты, полученные в разных лабораториях – оптимальная рН и фиксированная температура , например, 25°С или 37°С, соблюдение времени инкубации субстрата с ферментом.

2. Необходимо наличие избытка субстрата, чтобы в течение установленного времени работали все имеющиеся в растворе молекулы фермента.

Источник

16.Методы определения и способы выражения активности ферментов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ

О количестве ферментов судят по скорости катализируемой реакции в определенных, согласованных условиях измерения. При оптимальных условиях температуры, рН среды и полном насыщении фермента субстратом скорость катализируемой реакции пропорциональна концентрации фермента. О скорости ферментативной реакции судят или 1)по скорости убыли субстрата, или 2)по скорости образования продукта реакции.

Для выражения концентрации фермента и количественной оценки его активности в условных единицах

Комиссией по ферментам Международного биохимического союза была рекомендована стандартная международная единица (Е или U): за единицу активности любого фермента принимается то количество его, которое в оптимальных условиях катализирует превращение 1 микромоля субстрата или образование 1 микромоля продукта в минуту (мкмоль/мин). В связи с введением Международной системы единиц (СИ) предложено новое выражение активности фермента в каталах (кат, kat): 1 кат есть каталитическая активность, способная осуществлять реакцию со скоростью, равной 1 молю в 1 с (1 моль/с). Отношение международной единицы (U) к каталу можно выразить следующим образом: 1 кат = 1 моль•с–1 = 60 моль•мин–1 = 60•106 мкмоль•мин–1 = 6•107 U, или: 1 U = 1 мкмоль•мин–1 = (1/60) мкмоль•с–1 = (1/60) мккат = 16,67 нкат. Таким образом, 1 U фермента соответствует 16,67 нкат. Рекомендовано, кроме того, измерять активность фермента при температуре 25°С, оптимуме рН и концентрации субстрата, превышающей концентрацию насыщения. В этих случаях скорость соответствует нулевому порядку реакции в отношении субстрата и будет зависеть только от концентрации фермента. Для выражения активности в практической работе с ферментами часто пользуются произвольными понятиями удельной и молярной активности. Удельную активность фермента принято выражать числом единиц ферментативной активности на 1 мг белка (или числом каталов на 1 кг активного белка). Количество молекул субстрата, подвергающихся превращению одной молекулой фермента в продукт в процессе реакции в единицу времени при полном насыщении фермента субстратом, принято называть числом оборотов фермента, или молярной активностью (молярная каталитическая активность выражается в каталах на 1 г-моль фермента). Одна молекула каталазы эритроцитов способна, например, расщепить в 1 с 44000 молекул перекиси водорода. Принципы определения активности ферментов: по скорости исчезновения субстрата; по скорости накопления продуктов реакции.

Для определения ферментативной активности используют следующие методы: 1. Химический метод – количественное определение субстрата или продуктов с помощью химических реагентов (О-гликозилгидролазы – по образованию восстанавливающих сахаров). 2. Спектрофотометрический метод – измерение скорости ферментативной реакции по изменению поглощения субстрата при характеристической длине волны (лиазы – по образованию двойной связи). 3. Манометрический метод – определение количества газа, выделяющегося в процессе реакции (оксидазы – по поглощению О2, декарбоксилазы – по выделению СО2). 4. Поляриметрический метод – фиксируется изменение оптического вращения (β-фруктофуранозидаза). 5. Хроматографический – количественное определение субстрата или продуктов с помощью различных видов хроматографии: бумажной (анализ сахаров), тонкослойной (гликозидов со сложными агликонами), ВЭЖХ (аминокислотный анализ и др.).

Источник

Способы выражения активности ферментов биохимия

- Главная

- →

- Структура института

- →

- Лаборатории не входящие в состав отделов

- →

- Определение активности ферментов

Ферменты – это биологические катализаторы белковой природы, которые образуются в живых клетках и обладают способностью активировать различные химические соединения.

Характеристикой активности ферментов является скорость, с которой они катализируют ту или иную реакцию. Она измеряется скоростью превращения субстрата или скоростью накопления продуктов реакции. Измерять нужно начальную скорость превращения, а не количество субстрата, превращенного за определенный отрезок времени.

Комиссия по ферментам Международного биохимического союза дает понятие о стандартной единице активности. Единица активности (Е) – это количество фермента, которое катализирует превращение одного микромоля субстрата в мин при стандартных условиях (в оптимуме рН, при избытке субстрата, температуре 37 или 20º С).

Для определения ферментативной активности используют следующие методы:

1. Химический метод – количественное определение субстрата или продуктов с помощью химических реагентов (О-гликозилгидролазы – по образованию восстанавливающих сахаров).

2. Спектрофотометрический метод – измерение скорости ферментативной реакции по изменению поглощения субстрата при характеристической длине волны (лиазы – по образованию двойной связи).

3. Манометрический метод – определение количества газа, выделяющегося в процессе реакции (оксидазы – по поглощению О2, декарбоксилазы – по выделению СО2).

4. Поляриметрический метод – фиксируется изменение оптического вращения (β-фруктофуранозидаза).

5. Хроматографический – количественное определение субстрата или продуктов с помощью различных видов хроматографии: бумажной (анализ сахаров), тонкослойной (гликозидов со сложными агликонами), ВЭЖХ (аминокислотный анализ и др.).

Удельная активность – это число единиц активности (Е) на мг белка.

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ

Определение количественного содержания ферментов в биологических объектах представляет известные трудности, поскольку, за редким исключением, ферменты в тканях присутствуют в ничтожно малых концентрациях. Поэтому о количестве ферментов судят по скорости катализируемой реакции в определенных, согласованных условиях измерения. При оптимальных условиях температуры, рН среды и полном насыщении фермента субстратом скорость катализируемой реакции пропорциональна концентрации фермента. О скорости ферментативной реакции судят или по скорости убыли субстрата, или по скорости образования продукта реакции. Для выражения концентрации фермента и количественной оценки его активности в условных единицах Комиссией по ферментам Международного биохимического союза была рекомендована стандартная международная единица (Е или U): за единицу активности любого фермента принимается то количество его, которое в оптимальных условиях катализирует превращение 1 микромоля субстрата или образование 1 микромоля продукта в минуту (мкмоль/мин).

В связи с введением Международной системы единиц (СИ) предложено новое выражение активности фермента в каталах (кат, kat): 1 кат есть каталитическая активность, способная осуществлять реакцию со скоростью, равной 1 молю в 1 с (1 моль/с). Отношение международной единицы (U) к каталу можно выразить следующим образом: 1 кат = 1 моль•с –1 = 60 моль•мин –1 = 60•10 6 мкмоль•мин –1 = 6•10 7 U, или: 1 U = 1 мкмоль•мин –1 = (1/60) мкмоль•с –1 = (1/60) мккат = 16,67 нкат. Таким образом, 1 U фермента соответствует 16,67 нкат.

Рекомендовано, кроме того, измерять активность фермента при температуре 25°С, оптимуме рН и концентрации субстрата, превышающей концентрацию насыщения. В этих случаях скорость соответствует нулевому порядку реакции в отношении субстрата и будет зависеть только от концентрации фермента.

Для выражения активности в практической работе с ферментами часто пользуются произвольными понятиями удельной и молярной активности. Удельную активность фермента принято выражать числом единиц ферментативной активности на 1 мг белка (или числом каталов на 1 кг активного белка). Количество молекул субстрата, подвергающихся превращению одной молекулой фермента в продукт в процессе реакции в единицу времени при полном насыщении фермента субстратом, принято называть числом оборотов фермента, или молярной активностью (молярная каталитическая активность выражается в каталах на 1 г-моль фермента). Одна молекула каталазы эритроцитов способна, например, расщепить в 1 с 44000 молекул перекиси водорода.

Источник

Всё для студентов медицинских вузов

О скорости ферментативной реакции судят или по скорости убыли субстрата, или по скорости образования продукта.

За единицу активности любого фермента (Е) принимается то количество фермента которое в оптимальных условиях катализирует превращение 1 мкмоля субстрата в 1 мин.

Существует другая единица активности:

1 катал — количество фермента, который катализирует превращения 1 моля субстрата в 1 секунду.

1 Е фермента = 16,67 нкатал.

Для выражения активности фермента пользуются определением удельной и молекулярной активности.

Удельная активность — число Е ферментативной активности в расчете на 1 мг белка.

Чем выше очистка фермента, тем выше удельная активность.

Число оборотов фермента (молекулярная активность) — число молекул S,подвергающихся превращению одной молекулой фермента в 1 минуту. (Или число элементарных актов катализа, осуществляемой 1 молекулой фермента за 1 минуту).

Число оборотов широко варьирует, например:

- Карбоангидраза (катализирует перенос Н2СО3) совершает 36 000 000 оборотов.

- Каталаза — 4000 оборотов.

- Фосфоглюкомутаза — 1240 об/мин.

Для качественного обнаружения и количественного определения активности сложных ферментов используют следующие методы: ЛДГ CH3 CH3

НАД НАД.Н+Н COOH COOH

НАД.Н интенсивно поглощает свет ( =340 нм). По изменению ПВК можно судить о НАДН.

На одну молекулу лактата образуется одна молекула НАД.Н.

НАД.Н интенсивно флюоресцирует. Интенсивность флюоресценции будет пропорциональна концентрации.

В общем виде под активностью понимают количество фермента или биологического материла, содержащего фермент, которое при определенных условиях катализирует в единицу времени превращение определенного количества реагента, называемого субстратом. Активность — это изменение количества субстрата под влиянием фермента в единицу времени. Под изменением субстрата понимают снижающееся в единицу времени количество субстрата или же увеличивающееся количество продукта. Понятие «активность фермента» по сути дела идентична понятию «скорость ферментативной» реакции. Ферментативная активность выражается в единицах активности. В связи с существованием различных систем единиц исчисления введена интернациональная (стандартная) единица активности. Она носит символ «U» (unit-единица) и определяется как 1 мкмоль субстрата/мин. В системе СИ в качестве единицы ферментативной активности используют «катал» (kat). Катал определяется как 1 моль/сек.

1kat = 1 моль/сек.

Размерность её слишком велика, на практике пользуются меньшими кратными значениями, начиная с нанокатала (нкат). Это одна миллиардная катала или 10 -9 кат. В сравнении с международной единицей следующее уравнение

В практике лабораторий широко пользуются понятием удельная активность. Для этого число cтандартных единиц пересчитывают на какую-либо единицу сравнения. Это может быть мг белка в пробе или объем исследуемой биологической жидкости. Определение активности ферментов широко распространено в любой современной клинической лаборатории.

При исследовании кинетики реакций используется и такое понятие как молекулярная активность. Она показывает, сколько молекул субстрата в секунду превращаются в продукт 1 молекулой фермента и используется для сравнительной характеристики активности нескольких ферментов.

Пример вычисления активности фермента:

| Исходные данные: | Через 10 мин: |

| 25.0 x 10 -3 моль л —1 пептида-субстрата, объем реакционной смеси 2.5 мл, 0.50 µг химотрипсина [1] | 18.6 x 10 -3 моль л —1 пептида -субстрата, Объем реакционной смеси 2.5 мл, 0.50 µг химотрипсина. |

| Использованный субстрат | = 6.4 x 10 -3 моль л -1 за 10 мин |

| Скорость реакции | = 6.4 x 10 -4 моль л -1 мин -1 |

| Активность Фермента (скорость x объем) | = 6.4 x 10 -4 моль л -1 мин -1 x 2.5 x 10 -3 л = = 1.6 x 10 -6 моль мин -1 |

| Удельная активность (активность / масса) | = 1.6 x 10 -6 моль мин -1 / 0.50 µг = = 3.2 x 10 -6 моль µг -1 мин -1 |

| Число оборотов (уд. акт. x молярная масса) | = 3.2 x 10 -6 моль µг -1 мин -1 x 25,000 x 10 6 µг моль -1 = 8.0 x 10 4 мин -1 =1330 сек -1 |

Если удельная активность, рассчитанная выше, относится к чистому химотрипсину, образец, давший, например, удельную активность 2.0 x 10 -7 моль µг -1 мин -1 — 100 % x 2.0 x 10 -7 / 3.2 x 10 -6 или 6.3 % чистоты. 1.0 µг такого образца на самом деле содержит лишь 0.063 µг химотрипсина и 0.937 µг примесей.

Рис2-4. Молярное поглощение НАД + ,НАДН+Н + , ФАД, ФАДН2 при разных длинах волн поглощаемого света

Методы исследования активности определяются механизмом реакции и природой определяемого вещества. Наиболее широко используются:

- Измерение изменения спектральных свойств (измерение поглощения света в видимой или ультрафиолетовой области, измерение флюоресценции) при помощи спектрофотометров, ФЭКов, спектрофлуориметров. Эти методы применяют и для определения количества продуктов или субстратов реакции, и для изменений количества коферментов, участвующих в реакции. Последнее нашло широкое применение в практике клинических биохимических лабораторий. В основе этих методов лежит закон Beer-Lambert: A = e x c x l = log (I0/I) (e, поглощение 1 M раствора вещества при специфической длине волны или молярный коэффициент экстинкции; c, концентрация ; A, поглощение ; l, длина в см кюветы спектрофотометра ; I0, интенсивность падающего света; I, интенсивность прошедшего света). В случае, если молярный коэффициент экстинкции ( исследуемого вещества неизвестен, исследователь определяет экспериментально зависимость между поглощением света исследуемого раствора и концентрацией этого вещества и использует полученную закономерность в форме стандартного (калибровочного) графика.

На рисунке 2-4 показаны спектральные характеристики коферментов НАД и ФАД в окисленной и восстановленной форме. Измерение поглощения при 340 нм используется для количественной оценки активности ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции c участием НАД. Вот пример такого расчета для реакции, катализируемой лактатдегидрогеназой В этой реакции молочная кислота окисляется, передавая водороды на НАД + . При этом НАД + восстанавливается до НАДН +Н + ., который в отличие от НАД + поглощает свет с длиной волны 340 нм. Допустим, за время проведения реакции поглощение при длине волны 340 нм изменялось на 0.31 единицы в минуту. Измерения проводили в кювете шириной 1 см. Коэффициент молярной экстинкции для НАДН при 340 нм e = 6200 л моль -1 см -1 .

| Увеличение [НАДH] = | Увеличение поглощения e . l | 0.31 6200 | =5.0 х10 -5 моль/л |

Эту величину можно использовать для оценки скорости реакции.

- Измерение изменений концентрации высвобождаемых или поглощаемых во время реакции H + или ОН — при помощи pH-стата (устройство, которое автоматически добавляет кислоту или основание, сохраняя постоянство pH в реагирующей смеси)

- Химический анализ с использованием высокоразрешающей жидкостной или газовой хроматографии, или ЯМР или тонкослойной хроматографии. (АТФазы)

- Изотопный анализ (например, с использованием радиоактивного 32 P)

- Сопряженные ферментные системы их применение. Номенклатура, классификация ферментов (тривиальная, рациональная, систематическая). Принципы классификации

- Сопряженные реакции – используются в случаях, если нет возможности прямо определить количество продукта исследуемой реакции. В таких случаях в реагирующую смесь добавляется фермент (Е2) катализирующий превращение образующегося продукта в реакции, которую можно оценить количественно, одним из вышеперечисленных методов.

Если фермент Е2 присутствует в избытке, скорость образования C отражает скорость образования В.

Например, сопряженное исследование активности глюкокиназы (используется избыток глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы и НАДФ + )

Глюкоза + AТФ → глюкоза 6-Ф + AДФ : (катализируется глюкокиназой –Е1)

Глюкоза-6-Ф + НАДФ + → 6-фосфоглюконолактон + НАДФН + H + : ( катализируется глюкоза-6Ф –дегидрогеназой – Е2):

Скорость образования НАДФH (измеряется по поглощению при 340 нм) пропорциональна активности глюкокиназы (см выше)

В настоящее время известны и используются 3 вида классификации ферментов:

- Тривиальная (исторически сложившаяся) номенклатура: (пепсин, трипсин).

- Рациональная предложена французским физиологом П. Дюкло в 1883 году (к корню названия субстрата прибавляется суффикс

— аза (липид — липаза, протеин — протеаза и т.д.).

- Современная классификация рассмотрена и утверждена V Всемирным биохимическим конгрессом в г. Москве в 1961 г. В основу ее положен тип катализируемой реакции (всего 6 классов):

1) Оксидоредуктазы: катализируют окислительно-восстановительные реакции, лежащие в основе биологического окисления. Название дается по схеме: донор: « акцептор-оксидоредуктаза» —> лактат: НАД-оксидоредуктаза.

Различают аэробные дегидрогеназы или оксидазы, катализирующие перенос протонов (е) непосредственно на кислород; анаэробные дегидрогеназы ускоряющие перенос протонов (е) на промежуточный S, но не на кислород; цитохромы — катализируют перенос только е. Сюда также относятся каталаза и пероксидаза.

2) Трансферазы: ферменты, катализирующие перенос (внутри- и межмолекулярный) различных групп атомов. Название дается по форме: «донор — транспортируемая группа — трансфераза —> метил-, формилтрансферазы, аминотрансферазы.

Оба этих класса ферментов работают при участии коферментов, которые являются водорастворимыми витаминами: В6, В12, В1, В15.

3) Гидролазы: ферменты, катализирующие расщепление внутримолекулярных связей при участии молекулы воды.

Название: «субстрат-гидролаза». К ним относятся все ферменты ЖКТ; в частности: эстеразы — гидролиз сложных эфиров; гликозидазы — гидролиз гликозидных связей углеводов; пептидгидролазы — гидролиз пептидных связей.

4) Лиазы — ферменты, расщепляющие C-C, C-N, C-O связи не гидролитическим путем с образованием двойной связи. Название: «субстрат-лиаза». Они обеспечивают отщепление CO2, H2O, NH3. Декарбоксилазы.

5) Изомеразы: ферменты, катализирующие различные типы реакций изомеризации. Сюда относятся рацемазы и эпимеразы.

6) Лигазы (синтетазы) — ферменты, катализирующие синтез органических веществ из 2-х исходных молекул с использованием энергии АТФ. Название: «X-Y-лигаза». X и Y — исходные вещества. Например: глутомат-аммиак-лигаза.

Кроме всего этого все существующие ферменты (более 2000) имеют свой цифровой шифр, который присваивается по 4-х значному коду. Т. о. шифр каждого фермента состоит из 4-х цифр, разделенных точками и составляется по следующему принципу.

Первая цифра указывает на номер одногоиз классов ферментов.

Вторая цифра озночает подкласс, который характеризует тип связи, на которую действует фермент.

Третья цифра означает подподкласс, который характеризует химическую природу донора или акцептора, участвующего в реакции.

Четвертая цифра обозначает порядковый номер фермента.

Алкогольдегидрогеназа (АДГ); КФ: 1. 1. 1. 1.

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); КФ: 1. 1. 1. 27.

В основе классификации ферментов — тип катализируемой реакции

Большое число ферментов уже в начале XX века поставило перед исследователями вопросы о номенклатуре и классификации ферментов. Отличительным признаком фермента в начале XX века стало окончание «аза», которое использовали, добавляя его вначале к названию субстрата (amylum -крахмал — амилаза), а затем к названию реакции (дегидрирование — дегидрогеназы). Созданная Международным союзом химиков и биохимиков Комиссия по Ферментам (КФ) разработала основные принципы классификации и номенклатуры ферментов, которые были приняты в 1961 г. В основу классификации был положен тип катализируемой ферментом реакции. Все ферменты по этому признаку были разделены на 6 классов, в каждом из которых есть несколько подклассов.

1.Оксидоредуктазы — ферменты, которые катализируют реакции восстановления или окисления. Например алкогольдегидрогеназа, фермент, который окисляет этиловый спирт в уксусный альдегид. Второй фермент, известный как альдегиддегидрогеназа затем преобразовывает уксусный альдегид в ацетил КoA. Оксидоредуктазы часто требуют участия кофакторов, выполняющих роль промежуточных акцепторов водорода в приводимом ниже примере это НАД + .

Оксидазы – разновидность оксидоредуктаз. Так называются ферменты, использующие кислород в качестве конечного акцептора водородов.

| Оксидоредуктазы (1.0.0.0.) 1.1.0.0. Действуют на СН-ОН группы доноров 1.1.1.0. НАД + или НАДФ + в качестве акцепторов 1.14.0.0. Действуют на парные доноры при включении в один из них кислорода 1.14.15.0. Один из доноров восстановленный железо-серный белок и включение одного атома кислорода 1.14.15.1. Цитохром Р-450 1.14.15.5. Кортикостерон 18-монооксигеназа |

2.Трансферазы — ферменты, которые переносят функциональные группы от молекулы донора на молекулу акцептор. Примером могут служить метилтрансферазы, которые передает метиловую группу от S -аденозилметионина какому либо акцептору. Ниже показана реакция, катализируемая катехол-O-метилтрансферазой — ферментом, участвующим в метаболизме нейромедиаторов адреналина и норадреналина.

Еще один очень важный пример трансфераз – ферменты катализирующие перенос аминогруппы -трансаминазы.

Трансаминазы используют аминокислоту в качестве донора аминогруппы, которую они переносят на - кетокислоту, превращая соответственно аминокислоту – донор в кетокислоту и кетокислоту – акцептор в аминокислоту. Это используется для взаимопревращения некоторых аминокислот и позволяет аминокислотам вступать в пути метаболизма углеводов или липидов.

Трансферазами, которые будут часто упоминаться в биохимии, являются киназы, катализирующие перенос фосфата от макроэргической молекулы АТФ на субстрат. Существует множество киназ, играющих важную роль в метаболизме клеток.

| Трансферазы (2.0.0.0.) 2.1.0.0.Переносят одноуглеродные группы 2.1.1.1. Никотинамид метилтрансфераза 2.1.1.45. Тимидилат синтаза 2.3.1.6. холинацетил трансфераза |

- Гидролазы -ферменты катализирующие биологические реакции гидролиза. Они разрывают ковалентные связи. присоединяя по месту разрыва элементы воды. Липазы, фосфатазы, ацетилхолинэстераза и протеазы — все это примеры гидролитических ферментов.

| Гидролазы (3.0.0.0.) 3.1.0.0.Действуют на эфирные связи 3.1.1.0.Гидролазы эфиров карбоновых кислот 3.4.0.0. Действуют на пептидные связи

Комиссия по ферментам предложила и принципы номенклатуры ферментов. Рекомендуется использовать систематическую и рабочую номенклатуры. В основу систематической номенклатуры положен тот же принцип, что и для классификации – тип катализируемой реакции. На первый взгляд названия при этом становятся громоздкими, но зато из названия становится ясным, что делает фермент. Название состоит из двух частей: названия участников реакции ( в зависимости от класса это могут быть субстраты , промежуточные акцептоы) и типа катализируемой реакции с окончанием «аза». Каждый фермент получает специфический кодовый номер-шифр фермента, отражающий его положение в классификации: первая цифра характеризует класс фермента, вторая –подкласс и третья подподкласс. Каждый подподкласс представляет собой список ферментов. Порядковый номер фермента в этом списке – четвертая цифра кода. На рис 1-1 показан шифр креатинфосфокиназы – КФ.2.7.3.2. Этот фермент катализирует реакцию фосфорилирования креатина. Систематическое название фермента АТФ: креатинфосфотрансфераза. Рабочее название этого фермента креатинкиназа или креатинфофокиназа Источник |