- Технологический процесс лесосечных работ

- Лесосечные работы имеют свои отличительные характеристики:

- Рабочие мероприятия на лесосеке, предшествующие основным операциям

- Основные лесосечные операции

- Строение лесосеки

- Технологии лесосечных работ

- Механизированная технология

- Хлыстовая технология

- Сортиментная технология

- Три распространённых сортиментных технологии

- Способы и средства выполнения лесосечных работ

Технологический процесс лесосечных работ

Технологический процесс лесосечных работ представляет собой комплекс мероприятий по заготовке древесины в лесном массиве, результатом которых являются несколько видов древесной продукции, называемой деревьями, хлыстами, сортиментами, щепою.

Для простоты восприятия и понимания темы определим основные составляющие лесосечных работ.

Лесосекой называют участок леса, деревья на котором определены к спиливанию, другими словами – это лесная зона, отведенная под лесосечные работы.

Лесосечные работы производятся во время лесозаготовки и включают в себя комплекс технологических операций, связанных с валкой деревьев, их сортировкой, транспортировкой и соответствующими подготовительными и вспомогательными работами. Набор мероприятий и порядок их проведения зависят от технологического процесса, определяемого видом получаемой древесины.

Лесосечные работы имеют свои отличительные характеристики:

- Проводятся в различных климатических и географических условиях (сухость, влажность, тепло, холод, равнины и взгорья).

- Охватывают все существующие разрешённые для обработки виды древесины, включая их размещение, количество запасов, получаемое сырье, его размеры, качество.

- Имеют разнообразие производственных условий.

- Лесозаготовительные участки удалены друг от друга и иногда разобщены.

Благодаря перечисленным характеристикам лесосечные работы являются наиболее трудоёмкими во всем комплексе производственных процессов лесозаготовительного предприятия.

В лесосечных работах содержится комплекс процессов, характеризуемых по значимости и производственному содержанию:

- основные,

- подготовительные,

- вспомогательные.

Их можно сгруппировать следующим образом:

Рабочие мероприятия на лесосеке, предшествующие основным операциям

- Подготовительные. Подготовка пунктов лесопогрузки, верхних лесных складов, лесовозных дорог и самой лесосеки.

- Вспомогательные. Создание передвижных пунктов технического обслуживания, обеспечение агрегатов топливом и расходными материалами, обеспечение бытовых условий рабочим.

Основные лесосечные операции

- Валка деревьев. Операция спиливания деревьев с корня и укладки в пачки или пакеты для удобства дальнейшего перемещения.

- Трелевка. Процесс непосредственного перемещения деревьев, сортиментов и хлыстов (стволы без сучьев и верхушки, снятые с корня) от места спиливания, в пункт лесопогрузки или к лесовозной дороге.

- Очистка дерева от сучьев. Спиливание или обрубка со ствола дерева веток и сучьев (их можно использовать на лесосеке как материал для создания лесовозных путей).

- Раскряжёвка хлыстов. Деление хлыстов по предварительной разметке на сортименты требуемой длины, производится или непосредственно на лесосеке, или на верхнем складе.

Строение лесосеки

Лесосека делится на делянки, в одной делянке располагается несколько пасек – полос с шириною в 15-20, 30, 50 метров. Спиленные деревья увозятся с пасеки по трелевочному волоку, который располагается вдоль каждой пасечной полосы. Для каждой делянки устраивается свой лесопогрузочный пункт, возле которого обязательно проходит лесовозная дорога.

Технологии лесосечных работ

Технический прогресс не стоит на месте, постоянно модернизируются и создаются новые специализированные машины, их внедрение в процесс лесосечных работ позволяет улучшить условия труда рабочих, уменьшить ручной труд на лесосеках, но полностью автоматизировать его и заменить собой ручные элементы механизации – автоматика так и не смогла.

Это происходит потому, что на лесосечных работах отражаются природные условия, которые в нашей стране разнообразны и местами довольно суровы. Но кроме климатических и географических условий, на применение машин влияют технологии рубки, что происходит, к примеру, при несплошных рубках, когда использование техники ограничено или исключено. Иногда бензиномоторными пилами производятся практически все основные рабочие операции.

Механизированная технология

Механизированная валка производится ручными цепными бензомоторными пилами и валочными приспособлениями (гидроклин, домкрат и др.). С помощью цепных пил выполняются операции

- валки деревьев,

- раскряжёвки хлыстов,

- обрезки сучьев.

Одно из важных требований, оно же и особое искусство при валке цепными пилами – умение направить падение дерева в заранее определённую сторону. Здесь одновременно учитывается ряд условий:

- диаметр ствола и его наклон,

- форма и скученность кроны,

- направление ветра и его сила.

В механизированной технологии предусмотрены операции:

- Обязательная предварительная подготовка рабочего места. При которой дерево осматривается, оцениваются его влияющие на валку характеристики, окружающее пространство вокруг дерева очищается от кустов и молодой поросли, в зимний период расчищается снег – вальщику ничего не должно мешать находиться в удобной позе и свободно отойти от дерева в момент его падения.

- Со стороны направления падения делаются две параллельные резы или подпил в виде клина.

- Спиливание выполняется с противоположной стороны от подпила с использованием валочного приспособления, необходимого для предотвращения заклинивания пильной шины и придания стволу направления падения.

- При начале падения (сталкивание) вальщик должен высвободить приспособление для валки и отойти от ствола на безопасное расстояние.

Хлыстовая технология

Технология заготовки хлыстов предусматривает высокий процент автоматизации всего цикла, от спила дерева до попадания на конечный склад, включая транспортировку. Заготовка хлыстов характеризуется следующими чертами:

- дерево спиливается и снимается с корня,

- освобождается от сучьев и от вершины,

- в таком виде, как бревно, транспортируется.

При этом на лесосеке производится минимальное количество обрабатывающих операций, что позволяет уменьшить непродуктивную потерю древесины, возникающую при обработке в «полевых условиях», которая наиболее эффективна и экономична в условиях лесоперерабатывающего предприятия на стационарном оборудовании.

Хлыстовая технология была разработана ещё в Советском Союзе, характеризовалась как наиболее эффективный способ сохранения древесного сырья при производстве, и длительное время была распространена на территории России.

В настоящее время хлыстовая технология в нашей стране малоупотребима – всего четверть (статистика за 2014 год) от общего количества выработки древесины, причиной стало законодательное ограничение, распространяющееся на правила перевозки хлыстов по автомобильным дорогам. Благодаря этому самой распространённой стала сортиментная технология. А удобство и экономичность хлыстовой технологии не скрылась от зарубежных производителей и в настоящее время наиболее широко применяется в странах североамериканского континента.

Сортиментная технология

В сортиментной технологии широко распространено использование машинных комплексов, они включают в себя разные узконаправленные функциональные модули, выполняющие определённые технические задачи, такие как загрузка дерева, обрезание сучков, протаскивание, раскряжёвка и других.

К машинным комплексам относятся:

- Харвестеры (валят деревья, срезают сучки, делают раскряжёвку). Машина используется как основной комплекс, эффективна на участках не сплошных рубок, с её помощью выполняются все операции – спиливание дерева, подготовка сортиментов, их сортировка, формирование пачек, благодаря такой многофункциональности экономична и снижает трудозатраты.

- Процессоры (срезают сучки, делают раскряжёвку). Очищает от сучьев поваленные деревья, готовит хлысты.

- Форвардеры (производят трелевочные операции). Форвардер – машина с повышенной проходимостью, её технологическая задача собирать спиленный материал, досортировывать, перемещать и штабелировать сортименты.

- Валочно-сучкорезные-раскряжевочно-трелевочные форвестеры – многофункциональные машины.

Три распространённых сортиментных технологии

№1 — С центральным волоком. Технология, при которой волок расположен в центральной части пасеки, используется на делянках, где необходимо сохранить подрост. Валка производится непосредственно с волока налево и направо, без заезда вглубь пасеки. Деревья направляются перпендикулярно линии волока вершиной вглубь каждой полупасеки, выпиленные сортименты укладываются вдоль края волока, оставляя нетронутым ближайший к нему подрост.

Технология предусматривает использование харвестера на валке и раскряжёвке и форвардера для перемещения сортиментов.

№2. В данной технологии допускаются заезды харвестера вглубь пасеки. Используется при проведении сплошных рубок, а также не сплошных, где необходим подъезд к разно удалённым от волока деревьям. Для плавных примыканий к волоку заезды происходят по дуге от его линии.

№3. Данная технология характеризуется наличием между двумя волоками дополнительного технологического коридора, которым пользуется только харвестер, где он производит валку и складывает пачки сортиментов на удалении от себя, чтобы у форвардера была возможность достать их, находясь на волоке. Форвардер также выполняет перемещение сортиментов и работает только на волоках.

Дополнительный коридор позволяет выделять на волоки меньшую площадь. Технология может использоваться для выборочных рубок разной интенсивности и для сплошной рубки.

Сортиментные технологии с использованием на лесосеках машинных комплексов позволяют увеличить сохранность разрабатываемых лесных площадей для развития подроста, сделать лесосечные работы производительными и экономически эффективными.

Источник

Способы и средства выполнения лесосечных работ

Лекция 7

2.5.1. Способы выполнения лесосечных работ

Известны 4 способа выполнения лесосечных работ: ручной, механизированный, машинный и комбинированный.

Ручной способ характеризуется повсеместным использованием простейших инструментов (топора, двуручной или лучковой пилы). Производительность труда при этом зависит в большей степени от мускульной силы человека или животного (гужевая трелевка). Ручной способ крайне опасен для здоровья человека.

Механизированный способ характеризуется применением на наиболее трудоемких операциях (по перерезанию волокон древесины, по перемещению предмета труда) оборудования и инструментов, приводимых в действие от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя.

Производительность труда при механизированном способе еще зависит от мускульной силы человека, однако для достижения высокого результата нужны знания, умения и навыки в использовании механизмов. Тем не менее, механизированный труд (с использованием бензопил, тракторов с канатно-чокерным оборудованием) является опасным.

Степень опасности определяется уровнем механизации труда (

где

Машинный способ характеризуется тем, что функции человека сводятся к переключению рычагов (либо других органов управления), а его мускульная сила не является решающим фактором в достижении уровня производительности труда. Последняя зависит от совершенства машины. Машинный способ до известной степени снижает риск получения травм, а в отдельных конструкциях машин исключается полностью.

Комбинированный способ выполнения работ характеризуется тем, что часть лесосечных работ выполняется вручную (например обрубка сучьев топором) и механизмами (валка, обрезка сучьев, раскряжевка бензопилами), а другая часть машинами (сбор сортиментов, их трелевка и выгрузка с помощью пакетировочно-трелевочных машин). Доли механизированного и машинного труда в общем объеме комбинированного способа лесосечных работ зависят от уровня заработной платы, стоимости машин и оборудования, способа рубок, принятого технологического процесса и других причин.

2.5.2. Классификация лесосечных машин

Машина (франц. machine) — устройство, выполняющее механические движения с целью преобразования энергии, материалов или информации. Различают машины рабочие, в т.ч. технологические, преобразующие форму, свойства (обрабатывающие*) или положение (переместительные * ) материалов (предмета труда * ). В отличие от стационарного и переносного оборудования лесосечные машины являются самоходными.

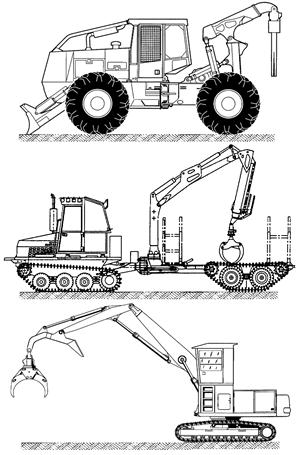

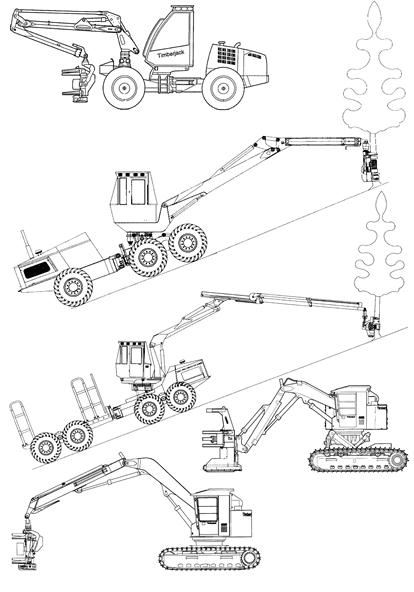

По типу шасси машины разделяются на колесные, гусеничные и шагающие (рис. 2.13).

В зависимости от числа выполняемых обрабатывающих либо переместительных операций (функций) различают одно и многооперационные машины. Наибольшее распространение как в нашей стране, так и за рубежом получили многооперационные машины.

По назначению (рис. 2.14) лесосечные машины разделяются на переместительные, обрабатывающие и комбинированные.

Среди однооперационных перместительных машин применяются трелевочные (ТМ), рис. 2.15, а и лесопогрузочные (ЛПМ), рис. 2.15, в машины. Наиболее развиты двухоперационные пакетировочно-трелевочные (ПТМ) машины (рис. 2.15, б). Оборудованные манипулятором ПТМ, кроме основных операций (пакетирование, трелевка) могут выполнять также сопутствующие (сортировка бревен, хлыстов) и вспомогательные (грузоподъемные) операции. В качестве пакетировочных (ПМ) машин могут использоваться ПТМ, работающие в режиме сбора пачки. Это может быть целесообразно в некоторых схемах освоения участков лесного фонда.

Рис. 2.13. Экспериментальный харвестер фирмы «Тимберджек»

на шагающем шасси

Рис. 2.14. Классификация лесосечных машин

Обрабатывающие машины доводят предмет труда (сваленные деревья) до готовой продукции. В зависимости от потребителя готовой продукцией могут быть хлысты, для их получения используются машины для очистки деревьев от сучьев – МОС), сортименты (сучкорезно-раскряжевочные машины – СРМ), пиломатериалы (лесопильные установки для продольной распиловки бревен – ЛПУ), щепа (дробильные машины – ДМ).

Комбинированные машины совмещают в себе переместительные и обрабатывающие функции. Они разделяются на машины для заготовки деревьев (МЗД) и лесозаготовительные комбаины (ЛЗК).

Продуктом машин для заготовки деревьев являются: сваленные у пня деревья (для валочных машин – ВМ); отделенные от пня и уложенные в пачки деревья (для валочно-пакетирующих машин – ВПМ); уложенные в формировочные устройства после валки и стрелеванные на лесопогрузочный пункт деревья (для валочно-трелевочных машин – ВТМ). МЗД выполняют одну обрабатывающую операцию – валку деревьев.

Валочные машины (ВМ) совмещают обрабатывающую (отделение дерева от пня) и переместительную (перемещение дерева из вертикального в горизонтальное положение) операции. Валочно-пакетирующие машины (ВПМ) совмещают одну обрабатывающую (отделение дерева от пня) и одну переместительную (пакетирование) операции. Пакетирование выполняется одновременно с переводом дерева из вертикального в горизонтальное положение. ВПТМ совмещают одну обрабатывающую и две переместительные (пакетирование, трелевка) операции. В научно-технической литературе применительно к этим машинам прижился термин валочно-трелевочные машины (ВТМ). ВМ, ВПМ и ВТМ объединяются в одну группу машин для заготовки деревьев (МЗД).

Вторую группу комбинированных машин составляют так называемые комбайны (харвестеры, от английского слова harvester – жатвенная машина). Они сочетают в себе обрабатывающие и переместительные операции. По аналогии с сельскохозяйственными машинами лесозаготовительные комбайны (ЛЗК) – это машины для сбора лесного урожая. В эту группу входят валочно-сучкорезно-пакетирующие (ВСПМ), валочно-сучкорезно-трелевочные (ВСТМ) и валочно-сучкорезно-раскряжевочно-пакетирующие (ВСРПМ) машины. Конечным продуктом ВСПМ и ВСТМ являются хлысты, а ВСРПМ – сортименты.

По способу разработки лент комбинированные машины разделяются на фланговые и фронтальные. У фланговых машин велики холостые перемещения при переходе между лентами. Фланговые могут работать и без холостых перемещений, двигаясь по спирали или периметру делянки, однако это создает трудности для выполнения последующих после валки операций (сбора пачки и трелевки).

Если манипулятор не является грузонесущим, то с его помощью нельзя обрабатывать деревья, находящиеся спереди по ходу движения машины. В связи с этим, обрабатываемая лента находится сбоку, обычно слева (по ходу движения), а машины относятся к фланговому типу.

Если МЗД оборудована грузонесущим манипулятором, то она обрабатывает деревья, расположенные по фронту ее движения в зоне действия манипулятора. При этом после отделения от пня дерево переносится к месту пакетирования на земле, если нет ФУ (ЛП-19 Б).

Фронтальные машины могут двигаться по лесосеке челночным способом, значительно сокращая продолжительность переместительных операций по сравнению фланговыми.

ВСРМ сразу после валки может обрезать сучья с дерева и раскряжевывать хлыст с укладкой сортиментов в радиусе действия манипулятора, т.е. обрабатывать деревья слева, справа и спереди по ходу движения машины по ленте.

2.5.3. Принципы размещения технологического оборудования

Создание машин для лесосечных работ исторически пережило ряд этапов, непосредственно связанных с развитием мирового машиностроения и, в частности, транспортного. Это прежде всего обусловлено тем, что лесосечные работы носят собирательный характер.

На начальном этапе создавались машины, копирующие в известной степени ручной либо механизированный труд. Для привода технологического оборудования использовался мотор самоходной машины (тягача), способной круглый год передвигаться в условиях лесного бездорожья. Такими машинами становились сельскохозяйственные тракторы или военные тягачи, обеспечивающие посредством прицепа перемещение чего-либо (плуга, сеялки, орудия и т.д.) (см. рис. 2.7 , а). Размещение кабины обеспечивало ограниченную видимость трактористу спереди и сбоку. Переднее расположение технологического оборудования давало возможность валки дерева в сторону либо на себя. В противном случае сваленные деревья мешали продвижению вперед. Опытные образцы таких машин показали бесперспективность этого направления и необходимость реконструкции базовых тягачей и поиска новых баз.

На следующем этапе реконструируются сами тягачи. За счет изменения компоновки двигателя и кабины на их раме появляется место для размещения технологического оборудования, вначале трелевочного (см. рис. 2.15, а), а затем и для других операций.

Один из этапов связан с использованием экскаваторов с полноповоротной платформой и манипулятором, на который вместо ковша навешивалось захватно-срезающее устройство (ЗСУ) либо валочно-сучкорезно-раскряжевачная (харвесторная) головка, либо грейферный захват. Этот принцип до сих пор сохраняет актуальность (см. рис. 2.15, в, 2.16, г, д).

Развитие лесозаготовок требовало решения других задач, в частности снижения экологических последствий лесосечных работ, возможность машинной заготовки древесины при проведении постепенных и выборочных рубок, а также рубок промежуточного пользования. К машинам предъявляют такие требования как маневренность, незначительные габариты, экономичность и др.

Одно из направлений компоновки развивало идею создания многооперационных машин (рис. 2.16, 2.17). Так, на рис. 2.17, а представлена валочно-сучкорезно-трелевочная машина с раздельным размещением функциональных узлов. ЗСУ 7 расположено на манипуляторе с колонной в центре шасси. Справа от кабины имеется устройство для обрезки сучьев (УОС), а формировочное устройство 6 для удержания пачки хлыстов – в задней части рамы. Раздельное расположение ЗСУ и УОС позволяет совмещать операции валки деревьев и обрезки сучьев.

Рис. 2.15. Компоновка технологического оборудования переместительных машин: а – машина для трелевки пачек; б – машина для трелевки сортиментов (форвадер); в – лесопогрузочная машина на экскаваторной базе

Похожая компоновка на раме 1 колесного трактора имеет сучкорезно-раскряжевочная машина (рис. 2.17, в). Она имеет манипулятор с грейферным захватом и расположенное на поворотной платформе сучкорезно-раскряжевочное устройство с накопителем для сортиментов. Здесь также возможно совмещение операций захвата деревьев грейфером с процессом обрезки сучьев и раскряжевки. Зарубежные аналоги вместо грейферного захвата имеют ЗСУ и это уже ВСРМ (харвестор).

Рис. 2.16. Компоновка технологического оборудования

обрабатывающих машин: а, б, г – ВСРМ; в – ВСРТМ; д — ВПМ

Рис. 2.17. Компоновка технологического оборудования:

С такими функциями на рис. 2.17, б представлена ВСРМ для рубок ухода на базе малогабаритного трактора 1. В ней нет манипулятора, но при помощи гидроуправляемых рычагов стойка 2 с сучкорезными ножами 3, протаскивающими роликами 4 и пилой 5 устанавливается к дереву и выполняет все операции для выработки круглых лесоматериалов.

Комбинированные лесосечные машины имеют механизм для отделения дерева от пня, который может располагаться на манипуляторе или смонтирован при помощи специальной подвески к раме базового трактора (рис. 2.17, б).

МЗД и ЛЗК цикличного действия с манипулятором, за счет его вылета могут обрабатывать с одной рабочей позиции несколько деревьев (рис. 2.17, а). Это значительно сокращает путь их движения при разработке лесосеки. Машины без манипулятора (рычажные) вынуждены подходить к каждому дереву. На режим работы машин большое влияние оказывает наличие или отсутствие формирующего устройства (ФУ).

МЗД, имеющие ФУ, могут работать в двух режимах: 1) валка-пакетирование (ВПМ); 2) валка-пакетирование-трелевка (ВПТМ). МЗД, оборудованные манипулятором, но без ФУ, работают в режиме валка-пакетирование (ВПМ) на земле (рис. 2.15, г). Объем пачек, формируемых такими машинами, зависит от вылета манипулятора и от запаса леса на 1 га. Для того, чтобы данные машины органически вписывались в технологический процесс, необходимо, чтобы вылет манипулятора ВПМ обеспечивал обработку с одной рабочей позиции такой площадки, объем леса на которой равнялся бы нагрузке на рейс трелевочной машины (рис. 2.15, а). В противном случае вместе с ВПМ должна работать пакетировочно-трелевочная машина.

Современный этап характерен модульными принципами компоновки лесосечных машин, при которых основная часть (энергетический модуль) размещается на отдельной раме, причем он не является противовесом сил, появляющихся в процессе обработки дерева (рис. 2.16, а, б). Манипулятор с технологическим оборудованием размещается на своей раме отдельно от кабины оператора (рис. 2.17, а) или же совместно с ней (рис. 2.16, б). Для работы на склонах конструируются основания с выравниваемой платформой (рис. 2.16, б, в).

На рис. 2.16, в представлен так называемый форвестор – машина, выполняющая весь технологический процесс лесосечных работ с доставкой сортиментов на лесопогрузочный пункт. В передней части шарнирно-сочлененной рамы размещаются двигатель и платформа с кабиной и манипулятором. Задняя часть представляет собой тележку для формирования пачки сортиментов.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник