4.17. Способы выноса проекта в натуру.

Вынос проекта в натуру. Работы по выносу проекта проводят поэтапно в строгой последовательности.

На первом этапе выносится общий ситуационный план объекта, уточняются границы в натуре, проводится привязка к прилегающим территориям — магистралям, улицам, городской площади.

На втором этапе вся территория объекта (или её отдельные участки) разбивается на сетку квадратов со стороной в 5, 10 или 20 м. То есть в натуру выносится чертёж картограммы земляных работ. Пограничные углы сетки квадратов привязываются к постоянным реперам — к отметкам на красной линии прилегающей территории, к углам существующих зданий или сооружений.

В угол каждого квадрата (или геометрической фигуры) вбивается колышек. На верхней части колышка делается затёс, где пишется рабочая отметка. Например: +0,15 м — насыпь; — 0,25 м — выемка.

На третьем этапе проводится работа по вертикальной планировке -по насыпи и срезке грунта в соответствии с рабочими отметками территории. Работа производится скрепером или бульдозером. На небольших площадях для достижения большой точности планировки работу производят с помощью небольших малогабаритных машин или вручную. После тщательного выравнивания территории по проектным отметкам составляют акт на выполненные работы.

На четвертом этапе в натуру выносят основные трассы коммуникаций — дренажей, ливнестоков, дорог, аллей, площадок различного назначения. Вынос проекта сооружений производят по рабочим чертежам с помощью геодезических инструментов — теодолита, буссоли. Для работ привлекаются опытные геодезисты.

На пятом этапе производят работы по прокладке коммуникаций, устройству парковых дорог и площадок. По осям дорог, по переломам рельефа, по углам площадок, по створам и бровкам откосов, лестниц, подпорных стенок вбивают колышки и на затёсах их в верхней части записывают рабочие отметки. Границы дорог и площадок размечают колышками и между ними натягивают шнуры для их обозначения в натуре. Затем приступают к строительству самих сооружений в соответствии с проектом вертикальной планировки.

4.5. Осушение территории объекта озеленения.

Для конструктивных элементов парка, сада существуют определённые величины уровня залегания грунтовых вод. Такие величины характеризуются так называемой нормой осушения территории.

Под нормой осушения территории объекта озеленения понимается наименьшее расстояние от горизонта грунтовых вод до поверхности земли при заданных условиях проектирования.

Так, для посадки деревьев в массивах, куртинах, группах, одиночно норма осушения должна быть в пределах 1. 1.5 м. Для газонов со злаковым травостоем такая норма должна быть не более 0,5 м. Основным способом осушения участков городского парка является закрытая система труб, или «дрен», заложенных в почву на разных глубинах.

Каналы. Самым дешевым способом осушения участка являются канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемой почвы в дренажный колодец, ручей или речку. Канавы имеют определенное преимущество на равнинной, низинной земле, где трудно создать требуемый для гончарного дренажа угол наклона или “падения”. Если местность пологая, канаву выкапывают на вершине, поперек склона, для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения возможности насыщения нижних слоев. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, выкапывают у его основания еще одну канаву, параллельную первой. Верхнюю и нижнюю канавы соединяют дополнительной канавой или системой гончарного дренажа. Из нижней канавы вода поступает в дренажный колодец или ручей. В глинистых почвах стенки канав устойчивее, чем в песчаных, поэтому их делают более крутыми.

Кирпичный дренаж. Через участок прорывают одну (две) траншеи, направляя их к дренажному колодцу. Размеры и уклон траншеи соответствуют параметрам гончарной дренажной системы.

Ее наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем (желательно гранитный щебень крупной фракции), покрывая этот слой гравием и перевернутым дерном, далее насыпают верхний слой почвы. Такая система неплохо осушает участок средних размеров, но основной недостаток быстро заиливается. Как вариант, можно обернуть щебень геотекстилем (см. мягкий дренаж). Очень часто, кирпичный дренаж используют для перехвата вод с соседних участков.

Мягкий дренаж. Мягкий дренаж — это оптимальное решение для участка. Его основные преимущества перед дренажными трубами: простой по устройству, не засоряется, система может быть любой глубины или ширины, вся система состоит из двух материалов: Тектон® (гидроизолирующий слой) и геотекстиль (фильтрующий слой). Тектон® не дает воде скапливаться в почве, выводя ее за пределы участка или в предусмотренное для этого место. Геотекстиль же нужен для того, чтобы дренажный слой (щебень) не засорялся и сохранял свои свойства многие годы.

Гончарный дренаж Гончарный дренаж представляет собой короткие или длинные секции труб, которые укладывают впритык, обычно по схеме “елочка”, и засыпают в траншеях, предназначенных для сбора и отвода дренируемой воды.

Пластмассовые трубы перфорированы и эластичны, поэтому при необходимости могут быть изогнуты.

Дренажные гофрированные трубы -применяются при осушении земель в дорожном строительстве, в коммунальном и подсобном хозяйстве. Изготовлены из полиэтилена низкого давления. Префильтр препятствует проникновению в трубу частиц песка или грунта и предохраняет систему от заиливания. При соблюдении норм эксплуатации расчётный срок службы труб 50 лет. Хорошо гнутся. Соединяются друг с другом муфтами.

Источник

СПОСОБЫ ВЫНОСА В НАТУРУ ПРОЕКТНЫХ ТОЧЕК

Исходные данные для перенесения проектных точек на местность следующие:

координаты соответствующих проектных точек, полученные при проектировании, например границы земельного участка;

пункты межевой съемочной сети.

Координаты проектных точек и пунктов межевой съемочной сети должны быть заданы в единой системе координат.

В зависимости от требований к точности разбивки проектные точки на местности закрепляют деревянными кольями, металлическими костылями и штырями, дюбелями и т. п. Плановое положение проектных точек при их выносе на местность можно получить различными способами: полярных и прямоугольных координат, прямой угловой засечки, линейной засечки, проектного хода, промеров по створу и др. Применение каждого из способов диктуется топографическими условиями местности, густотой исходных пунктов, конфигурацией проектных объектов и другими факторами.

Независимо от выбранного способа выноса на местность проектных точек до начала полевых работ в камеральных условиях вычисляют соответствующие проектные значения горизонтальных углов β и расстояний D. Для этого используют соответствующие формулы и делают необходимые расчеты, изложенные в разделе 4.2. По полученным данным должен быть составлен разбивочный чертеж выноса в натуру проектных точек, являющийся одним из основных графических документов, включаемых в состав проекта производства разбивочных работ.

Рассмотрим каждый из перечисленных ранее способов определения на местности планового положения проектных точек.

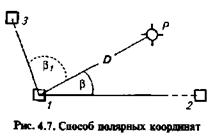

Способ полярных координат. Сущность работы по перенесению на местность проектной точки Р (рис. 4.7) заключается в построении проектного горизонтального угла β или β1 и откладывании по полученному направлению проектного расстояния D.

где тD— средняя квадратическая погрешность построения проектного расстояния D; mβ -средняя квадратическая погрешность построения проектного угла, с; mф — средняя квадратическая погрешность фиксации проектной точки (штырь, колышек и т. п.) на местности; ρ =206265″.

Например, если проектное расстояние D = 130м, то при mβ = = 30″, mD = 0,03 м и приняв mф = 0, получим тP = 0,04 м.

Предельная погрешность ΔP положения точки Р на местности будет равна

С одного исходного пункта полярным способом можно перенести не одну, а несколько проектных точек, которые на местности могут служить, например, поворотными точками границы земельного участка и пр.

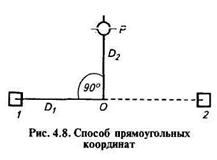

Способ прямоугольных координат.Этот способ используют в том случае, когда на местности положение проектной точки Р может быть определено от исходной линии, например 12 (рис. 4.8),с помощью двух отрезков D1 = х и D2 = у, один из которых откладывают по направлению линии 12, а другой D2 — по перпендикуляру к ней.

Полевые работы при реализации рассматриваемого способа сводятся к следующему. От исходной точки геодезической сети в створе направления 12 откладывают отрезок D1 и намечают на исходной линии точку О. В этой точке строят прямой угол и по полученному направлению откладывают отрезок D2, конец которого закрепляют знаком. В результате на местности получают проектную точку P.

Точность положения точки Р относительно исходной линии на местности зависит главным образом от точности откладывания проектных расстояний, построения прямого угла и длины проектных отрезков. Среднюю квадратическую погрешность положения проектной точки относительно исходной линии

Из формулы (4.4) следует, что при выносе на местность проектной точки способом прямоугольных координат наибольший из отрезков следует откладывать вдоль исходной линии, а наиболее короткий — по перпендикуляру к ней, чтобы уменьшить значение погрешности тР.

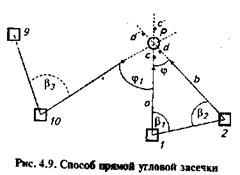

Способ прямой угловой засечки.В том случае, когда на местности имеется густая сеть исходных пунктов или невозможно провести соответствующие линейные измерения, применяют способ прямой угловой засечки.

Камеральные работы по подготовке исходных данных для перенесения проекта заключаются в вычислении проектных горизонтальных углов β1, β2 и β3 по дирекционным углам соответствующих направлений. При этом проектный угол р3 необходим для контроля полевых построений.

Построения проектных углов на местности выполняют одним или двумя теодолитами. Для этого в каждом из пунктов 1 и 2 (рис. 4.9) строят при двух положениях вертикального круга соответственно проектные горизонтальные углы β1 и β2. Положение проектной точки Р получают на пересечении направлений 1Р и 2P, его достигают следующим образом.

В месте примерного пересечения лучей на каждом из направлений 1Р и 2P намечают по две точки с и c’, d и d’. Затем натягивают тонкий шпагат соответственно между точками с и c’, d и d’ и в пересечении отмечают на местности положение точки Р.

Точность перенесения точки P на местность этим способом зависит главным образом от точности построения проектных углов, значения угла φ (см. рис. 4.9) при выносимой в натуру точке P и расстояний а и b от исходных пунктов до определяемой точки.

где mβ — средняя квадратическая погрешность построения угла, с, ρ= 206265″.

При выборе исходных пунктов для перенесения на местность точки Р нужно стремиться к тому, чтобы угол был не менее 40° и не более 140°. Наилучшим вариантом в отношении точности определения положения проектной точки будет тот, при котором стороны а и b будут примерно равны между собой, а угол φ = 109,5°.

Способ линейной засечки.Этот способ применяют в том случае, когда на местности имеется достаточно плотная сеть исходных геодезических пунктов и расстояния от них до проектных точек не превышают 10. 20м.

Камеральные работы заключаются в вычислении путем решения обратной геодезической задачи расстояний а и b (рис. 4.10).

На местности выполняют следующие работы. От исходных пунктов А и В с помощью рулетки радиусами, равными отрезкам а и b, описывают дуги, в месте пересечения которых будет находиться проектная точка Р, ее положение на местности закрепляют геодезическим знаком. Для повышения точности определения месторасположения точки Р необходимо, чтобы угол φ был не менее 40° и не более 140°. Наилучшим вариантом в этом случае будет тот, при котором угол φ = 90°.

Для контроля выноса в натуру проектной точки необходимо иметь еще одну дополнительную исходную точку С и от нее измерить расстояние до проектной точки Р (см. рис. 4.10).

Точность перенесения точки Р на местность зависит от точки отложения длины отрезков а и b и значения угла φ при этой точке. Среднюю квадратическую погрешность mP, положения проектной точки на местности относительно исходных пунктов можно вычислить по формуле

где ma и mb – средние квадратические погрешности отложения соответствующих отрезков.

При равенстве этих погрешностей, т.е. когда ma=mb= mS и при mф = 0, формула (4.6) приобретает следующий вид

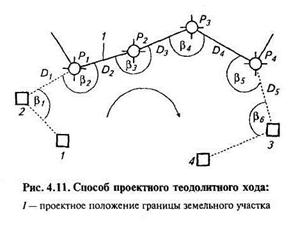

Способ проектного теодолитного (полигонометрического) хода.Этот способ удобно применять на открытой местности при выносе в натуру проектов границ земельных участков.

Проектный теодолитный ход, опирающийся на исходные линии 1,2 и 3,4 геодезической сети показан

Исходными данными при выносе в натуру проектных точек служат их проектные координаты. Камеральные работы по подготовке исходных данных для перенесения на местность этих точек способом проектного теодолитного хода заключаются в следующем:

решают обратные геодезические задачи по направлениям 2Р1, Р1Р2,…,Р4Р3, в результате чего получают дирекционные углы этих линий и горизонтальные проложения между проектными точками;

вычисляют правые (левые) по ходу лежащие горизонтальные проектные углы (условное направление проектного хода на рисунке 4.9 показано стрелкой). Например, проектный правый горизонтальный угол βi(i = 1, 2. п) равен дирекционному углу предыдущей линии минус дирекционный угол последующей линии плюс 180° (направление линий совпадает с направлением хода), т. е. для случая, изображенного на рисунке 4.9, получим:

Вычисления проектных горизонтальных углов контролируют по равенству

где αнач — дирекционный угол начальной линии (αнач = α12); αкон — дирекционный угол конечной линии (αкон = α34);

переходят по формуле (4.3) от горизонтальных проложений линий к их длинам на местности, если это необходимо.

Перенесение проектного теодолитного хода на местность начинают с исходного пункта, положение которого на местности известно.

Пусть для случая, изображенного на рисунке 4.11, таким пунктом будет исходный пункт 2, Установив теодолит над этим пунктом, строят при двух положениях круга горизонтальный угол β1 а затем по полученному направлению откладывают длину проектной линии d1, в результате чего получают предварительное положение точки Р1 на местности. Затем в этой точке устанавливают теодолит и работу продолжают в прежнем порядке.

Получив на местности положение последней точки P4, строят угол β5 и откладывают проектное расстояние D5 до исходного пункта 3.

В результате ошибок построения проектных углов и отложения проектных расстояний линий точка 3, полученная путем построения проектного теодолитного хода, может не совпасть с пунктом на местности, в результате чего образуется невязка f5, которая не должна превышать ее допустимого значения fSдоп.

Проектный теодолитный ход увязывают по способу параллельных линий непосредственно на местности. Для этого измеряют магнитный азимут (с помощью компаса или буссоли) невязки fS в направлении к точке 3. Затем каждую из предварительно вынесенных на местность проектных точек Р1, Р2, Pз и P4 перемещают по полученному направлению, зафиксированному измеренным значением магнитного азимута, на значение поправки δ пропорционально расстоянию от начального исходного пункта, т. е. в данном случае (рис. 4.11):

где ∑D -длина проектного теодолитного хода.

Окончательное положение проектных точек закрепляют знаками (кольями и т. п.).

Точность положения проектных отметок на местности зависит от точности построения проектных углов, отложения длины проектных линий. Наибольшую ошибку следует ожидать в середине теодолитного хода. Среднюю квадратическую погрешность в положении точки, находящейся в середине вытянутого проектного теодолитного хода с равными сторонами и увязанного на местности по способу параллельных линий, можно вычислить по формуле

где N- число сторон проектного теодолитного хода; mD — средняя квадратическая погрешность отклонения сторон проектного теодолитного хода; тβ — средняя квадратическая ошибка построения проектного горизонтального угла; ∑D -длина проектного теодолитного хода.

Пример. Рассчитаем точность положения средней точки проектного теодолитного хода. Для этого примем: длину хода ∑D = 1 км, число сторон N = 4, среднюю квадратическую погрешность построения угла тβ =30″, линии mD= 0,08м, mф = 0 и по формуле (4.7) найдем среднюю квадратическую ошибку положения проектной точки в середине хода, которая составит тP =0,09 м.

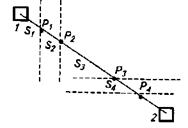

Способ промеров по створу.Этот способ довольно прост, для его выполнения на местности необходимо иметь только стальную компарированную рулетку.

Сущность работы заключается в определении на местности положения проектных точек Р1, Р2,…, P4 которые получаются при проектировании земельных участков в результате пересечения исходной прямой линии 1,2с проектными линиями (рис. 4.12).

В камеральных условиях аналитически из решения соответствующих обратных геодезических задач или по данным проекта определяют отрезки S1, S2,…, Sn. Для контроля необходимо иметь исходную длину всего отрезка 1,2. В горизонтальные проложения Sj(j = 1,2,. п) для перехода к длине Dj; линии на местности при необходимости вводят соответствующие поправки, входящие в формулу (4.1).

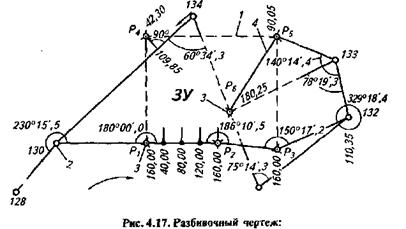

СОСТАВЛЕНИЕ РАЗБИВОЧНОГО ЧЕРТЕЖА

Разбивочный чертеж является геодезическим проектом перенесения на местность проектных границ земельного участка, а также проектируемых зданий и сооружений и других объектов, расположенных на его территории. Элементы геодезических разбивочных работ (см. разд. 4.2), а также необходимые данные для привязки к исходным геодезическим пунктам (горизонтальные углы, расстояния и др.) получают аналитическими способами, решая прямые и обратные геодезические задачи, прямые угловые засечки и т. п. Разбивочный чертеж составляют в масштабе, который позволяет без потери читаемости размещать на нем все необходимые элементы разбивочных работ, а также другие данные, которые рассмотрены далее. На разбивочном чертеже показывают:

пункты исходной геодезической сети;

данные проектирования границ земельных участков;

проектные горизонтальные углы и проектные расстояния;

исходные геодезические данные для привязки проекта границ земельного участка к геодезическим пунктам;

контрольные измерения, необходимые для самоконтроля в полевых условиях;

1 – проектная граница земельного участка; 2 – пункт межевой съемочной сети; 3 – проектная точка; 4 – контрольный пример

порядок полевых действий, который можно указать стрелками или порядком надписей значений проектных расстояний (основание надписи перпендикулярно направлению движения исполнителя разбивочных работ). Элементы разбивочных работ и другие геодезические данные, необходимые для перенесения на местность проектных точек, записывают на разбивочном чертеже: горизонтальные углы с округлением до 0,1′, а проектные расстояния-до 0,01 м. Разбивочный чертеж выноса на местность части сельского поселения показан на рисунке 4.17.

1. Какова сущность работ по перенесению на местность проектов границ земельных участков?

2. Как определить проектный горизонтальный угол?

3. Как отличается проектная длина линии от ее горизонтального проложения?

4. Какими способами можно перенести проектный горизонтальный угол на местность?

5. Какой способ применяют при выносе на местность проектного отрезка?

6. Какие способы можно применить при выносе на местность проектной отметки и линий проектного уклона?

7. Какую технологию работ применяют при выносе на местность проектных точек способами полярных и прямоугольных координат?

8. Как определить положение на местности проектной точки способами прямой угловой и линейной засечек?

9. Какой способ применяют при увязке проектного теодолитного хода?

10. Каков порядок работы по выносу на местность проектных точек способом створов?

11. Для каких целей составляют разбивочный чертеж, и какие проектные элементы на нем показывают? Объясните порядок действий и способы выноса в натуру проектных точек по данным разбивочного чертежа, показанного на рисунке 4.17.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник