Часть первая. Характеристика способов подготовки горных пород к выемке

ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАЗРАБОТОК

ПОДГОТОВКА ГОРНЫХ ПОРОД К ВЫЕМКЕ

Характеристика способов подготовки горных пород к выемке

В зависимости от вида, состояния и свойств пород, а также мощности предприятия, уровня технической оснащенности и требований к качеству сырья подготовка горных пород к выемке может осуществляться следующими способами: механическим (исполнительными органами торных машин), взрывом, гидравлическим (нагнетание, насыщение водой, растворение), физическим (электромагнитным и термическим), химическим и комбинированными.

Предохранение пород от промерзания применяется на открытых горных разработках в районах с суровыми климатическими условиями. Выбор способа предохранения зависит в первую очередь от глубины промерзания пород.

Для предохранения пород от промерзания используют вспашку, глубокое рыхление и боронование поверхности слоя, разрабатываемого зимой, создают над ним снеговой или искусственные ледо-воздушный либо ледяной покров, утепляют поверхность теплоизоляционными материалами, устраивают специальные покрытия и тепляки.

Оттаивание мерзлых пород производится электрообогревом, поверхностным поджогом, горючими газами, паром, речной водой, сжиганием

Механическое рыхление горных пород

Специальные прицепные или навесные рыхлители применяют для предварительного механического рыхления горных пород на глубину до 0,4 – 0,5 м (прицепные) и до 1,5 – 2,0 м (навесные). Механическое рыхление наиболее эффективно для подготовки мало-, средне- и сильнотрещиноватых полускальных (однозубые рыхлители) и плотных (многозубые рыхлители) пород.

К достоинствам механического рыхления горных пород относятся:

а) облегчение раздельной выемки маломощных горизонтальных пластов;

б) эффективное регулирование кусковатости горной массы;

в) уменьшение потерь и разубоживания полезного ископаемого из-за отсутствия развала и перемещения пород;

г) минимальное переизмельчение и разупрочнение горных по-

род, что особенно важно при выемке строительных горных пород;

д) безопасность работ;

е) эффективное применение при разработке мерзлых пород и на вспомогательных работах (проведение дренажных канав, выкорчевывание пней, рыхление недомыва и т. д.).

На открытых горных разработках в наиболее успешно применяют навесные рыхлители тяжелого типа Д-652А на базе трактора ДЭТ-250.

Источник

Выемка и погрузка горной массы.

Сущность выемочно-погрузочных работ.

Выемка и погрузка горных пород является одним из основных процессов технологии добычи полезных ископаемых открытым способом. От выбора выемочно-погрузочных машин и их соответствия конкретным гидрогеологическим условиям в значительной степени зависят основные технико-экономические показатели работы карьера.

На рудных карьерах для выемки и погрузки горных пород чаще всего применяют машины цикличного действия — одноковшовые экскаваторы и фронтальные погрузчики. При удалении из карьерного поля мягких вскрышных пород используют также технику непрерывного действия — многочерпаковые цепные и роторные экскаваторы. Землеройно-транспортные машины (бульдозеры, колесные скреперы и т. п.) применяют на вспомогательных работах (строительство автодорог, планирование рабочих и отвальных площадок и т. д.).

Выемка горных пород — отделение мягких пород от массива уступа или черпанье разрыхленных скальных пород из развала горной массы рабочим органом машины.

Погрузка горных пород — процесс перемещения пород из забоя уступа в транспортные средства или непосредственно в отвал.

Технологические схемы выемки и погрузки.

Выемку и погрузку горных пород выполняют, как правило, одной машиной или комплексом машин.

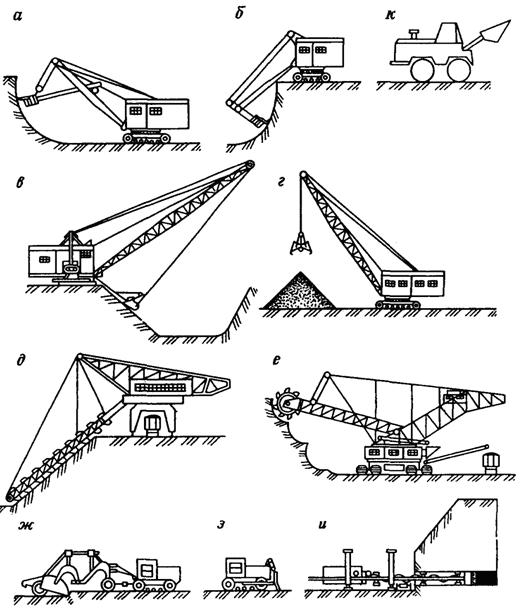

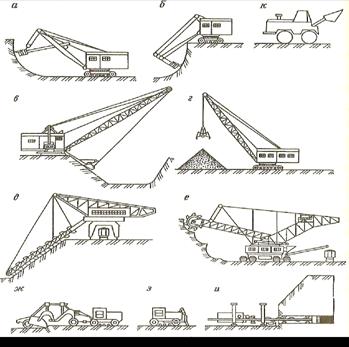

В качестве выемочно-погрузочного оборудования на карьерах используются экскавационные машины цикличного и непрерывного действия (рис. 4.1).

В машинах цикличного действия (одноковшовые экскаваторы, погрузчики, колесные скреперы, бульдозеры и др.) рабочий орган состоит только из одного ковша или режущего элемента (лемех бульдозера), периодически выполняющего функции выемки и перемещения горной массы. В машинах непрерывного действия (многоковшовые цепные и роторные экскаваторы и др.) ковши (черпаки) перемещаются по замкнутой траектории и создают непрерывный поток груза.

Рисунок 4.1 — Схемы выемочно-погрузочных машин:

а – прямая мехлопата;

б – обратная мехлопата;

д — цепной многоковшовый экскаватор;

е — роторный экскаватор;

ж — колесный скрепер;

и — шнекобуровая машина;

Типы забоев горных машин и выемка пород уступа.

Поверхность горных пород в массиве или развале, являющаяся объектом выемки, называется забоем.

При выемке пород мехлопатами различают следующие типы забоев:

Боковой забой обеспечивает максимальную производительность экскаватора, что объясняется небольшим средним углом поворота к разгрузке (не более 90 о ), удобной подачей транспортных средств под погрузку и минимальными простоями при перемещении и наращивании транспортных коммуникаций.

Тупиковый забой применяется при проведении траншей в основном при использовании автомобильного и конвейерного транспорта. В случае проведения траншей с использованием железнодорожного транспорта экскаватор, как правило, работает с верхней погрузкой.

При фронтальном забоесредний угол поворота экскаватора составляет 120 – 140 . Из-за малой ширины заходки возникает необходимость более частого наращивания и перемещения транспортных коммуникаций, что значительно снижает производительность экскаваторов. Поэтому фронтальный забой применяется сравнительно редко (при обработке разнородных заходок с использованием автотранспорта).

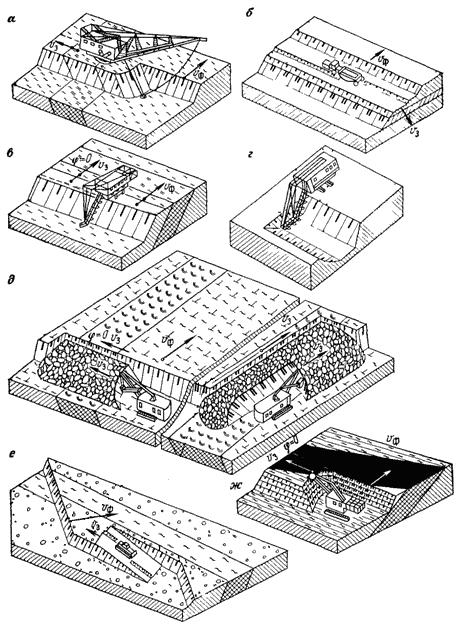

При выемке пород из массива забоем могут являться следующие поверхности уступа или подуступа: торец уступа, т. е. боковой его откос, образованный при выемке части полосы уступа (рис. 4.2,а, е, ж); площадка уступа (рис. 4.2,б); продольный откос уступа (рис. 4.2, в).

При выемке разрушенных пород забоями также являются торцовый (рис. 4.2, д) или продольный откос развала, а иногда и его верхняя поверхность. Соответственно забой называется торцовым, продольным и забоем-площадкой. Чаще всего продольный откос уступа совпадает с фронтом его работ, и продольный забой называется фронтальным. Разновидностью торцового забоя является траншейный забой. Иногда применяются комбинированные забои, когда одновременно разрабатываются две поверхности уступа или развала, например площадка и продольный откос (рис. 4.2, г). Продольный и торцовый откосы относятся к разрабатываемой части уступа или развала.

Рисунок 4.2 — Типовые схемы забоев

а, д, е, ж — торцовый,

б — забой площадка;

Экскавируемость горных пород.

По структуре пород забои могут быть однородными (простыми) и разнородными (сложными). В однородных забоях горные породы имеют одинаковые свойства, а в разнородных — различные (вскрышные породы с различными свойствами, вскрышные породы и полезное ископаемое, полезное ископаемое разных сортов).

Разработка простых забоев осуществляется валовым (сплошным) способом. В сложных забоях выемка полезного ископаемого и вскрыши или полезного ископаемого различных сортов осуществляется раздельно (селективно).

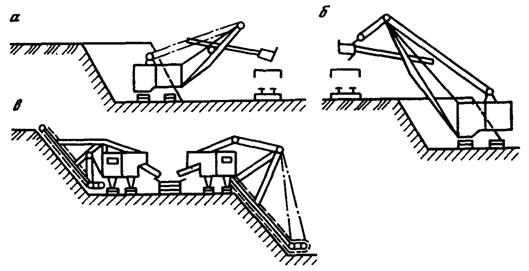

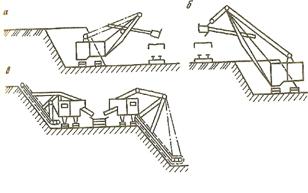

В зависимости от взаимного расположения забоя и горизонта установки выемочно-погрузочной машины различают выемку верхним, нижним и смешанным (верхним и нижним) черпанием. Аналогично различают и погрузку нижнюю, верхнюю и смешанную (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 — Схемы работы экскаваторов:

а — с верхним черпанием и нижней погрузкой; б — С верхним черпанием и верхней погрузкой;

в — с верхним и нижним черпанием и с верхней и нижней погрузкой

Техническая возможность и экономическая целесообразность использования на карьерах различного выемочно-погрузочного оборудования зависит от крепости пород, условий залегания полезного ископаемого, требуемой производительности одной машины и карьера в целом, вида механизации смежных процессов (подготовка пород к выемке и транспортирование горной массы), климатических условий, способа выемки (валовой или селективной) и от других факторов.

Полосы уступа или развала, отработка которых связана с подвиганием выемочно-погрузочных машин, называют заходками. Отработка каждой полосы характеризуется новым положением транспортных коммуникаций на уступе. По длине фронта работ на уступе может быть установлено несколько экскаваторов. В этом случае отрабатываемый уступ делят на экскаваторные блоки.

При всех типах забоев заходки по ширине делят на нормальные, узкие и широкие.

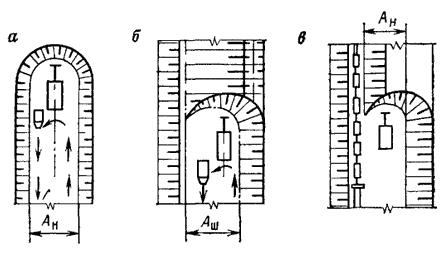

По характеру движения транспортных средств под загрузку при выемке пород в пределах экскаваторных блоков выделяют тупиковые и сквозные схемы движения.

Тупиковые схемы характеризуются движением транспортных средств только в пределах выработанного пространства.

Сквозные схемы позволяют организовать движение транспортных средств вдоль всего экскаваторного блока (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 — Типовые схемы заходок:

а — тупиковая траншейная продольная; б — тупиковая эксплуатационная продольная; в — сквозная нормальная

Источник

Способы подготовки горных пород к выемке

4.2 Способы подготовки горных пород к выемке

Подготовка горных пород к выемке осуществляется с целью создания технической возможности и наилучших условий для выполнения последующих процессов выемки и погрузки горной массы, транспортирования, отвалообразования и переработки. В зависимости от типа и состояния пород подготовка их к выемке может в основном осуществляться следующими способами: предохранением от промерзания, оттаиванием мерзлых пород, гидравлическим ослаблением или разупрочнением, механическим или взрывным рыхлением.

Предохранение пород от промерзания вызвано тем, что при отрицательных температурах их возможно или нерационально разрабатывать без предварительного рыхления. Расчеты показывают, что удельные усилия копания при промерзании пород на глубину до 2 м увеличиваются для мягких пород в 5-5,5 раза, для бурых углей в 3-3,5 раза. Крепость промерзших пород соответствует крепости полускальных! пород. По данным практики, карьерные мехлопаты с ковшом вместимостью 4м 3 могут разрабатывать без предварительного рыхления слой мерзлой породы мощностью 0,5-0,6м. Бульдозерами, скреперами и цепными многоковшовыми экскаваторами в большинстве случаев невозможно или нерационально разрабатывать мерзлые породы без предварительного рыхления. Для предохранения пород от промерзания применяются вспышка, рыхление, боронование и утепление (теплоизоляционными материалами поверхностного слоя, создается снеговой или искусственный воздушный покров, устраиваются специальные навесы и тепляки). Вспашка, рыхление и боронование значительно уменьшают теплопроводность поверхностного слоя пород благодаря образованию в нем пустот, заполненных воздухом. Вспашка и рыхление, производятся специальными плугами и разрыхлителями на глубину 40-50 см, а боронование – на глубину до 20 см. Снегозадержание осуществляется путем образование снежных валов или установки снегозадерживающих щитов. В качестве теплоизоляционных материалов для предохранения поверхностного слоя от промерзания используются мох, опилки, минеральная вата. Устройство навесов и тепляков практикуют на карьерах по добыче глин и керамических заводов.

Оттаивание пород осуществляется паром, водой, глубинным или поверхностным электрообогревом, поверхностным пожогом и др. При глубинном электрообогреве электроды размещаются в шампурах, пробуренных на глубину промерзания на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга. Электрическая цепь замыкается по талой породе и ее оттаивание осуществляется снизу вверх. Расход электроэнергии на оттаивание 1 м 3 породы составляет 8-10 кВтч. При поверхностном электрообогреве электроды в виде полс или металлических сеток располагаются на поверхности оттаиваемого участка. Питание осуществляется от высококачественного генератора.

При оттаивании паром применяются стальные трубы внутренним диаметром 19-22 мм и длиной 1,5-3 м, которые помещаются в шпуры (расстояние между шпурами 2-2,5м) или забиваются в породу по мере ее оттаивания. Продолжительность оттаивания 4-6 ч при расходе пара 24-27 кг на оттаивание 1м 3 породы. Аналогично осуществляется оттаивание холодной и горячей водой. Оттаивание водой и паром (гидрооттаивантие и пароотаивание) широко применяется при разработке многолетнемерзлых пород.

Сущность оттаивания поверхностным пожогом заключается в сжигании слоя угля, торфа или дров на поверхности мерзлых пород. Примерный расход топлива на оттаивание 1м породы составляет 30-60 кг угля, 120-140 кг торфа и 0,14-0,17 м дров. Поверхностный пожог используется при оттаивании небольших объемов глины.

Гидравлические способы подготовки пород к выемке основаны на свойствах пород пропускать воду и растворы. При этом ослабление прочности пород при просачивании воды проявляется в снижении сил сцепления отдельных частиц и вымывании скрепляющего их цемента. Гидравлическое разупрочнение используется при разработке плотных глин способом гидромеханизации.

Механическое рыхление пород, осуществляется специальными рыхлителями (см. раздел 2.13).

Сущность взрывного рыхления состоит в отделении пород от массива и дроблении их до заданной крупности. Взрывное рыхление нашло широкое применение при подготовке полускальных пород к выемке. Оно является практически единственным способом при подготовке скальных пород к выемке на карьерах.

Глава 5 ВЫЕОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

5.1 Общие сведения

Выемочно-погрузочные работы заключаются в выемке горной массы из забоя и погрузке ее в средства транспорта или перемещении в отвал. В качестве выемочно-погрузочного оборудования на карьерах используются экскавационные машины цикличного и непрерывного действия (рис. 5.1.). В машинах цикличного действия (одноковшовые экскаваторы, погрузчики, колесные скреперы, бульдозеры и др.) рабочий орган состоит только из одного ковша или режущего элемента(лемех бульдозер), периодически выполняющего функции выемки и перемещения горной массы. В машинах непрерывного действия (многоковшовые цепные и роторные экскаваторы и др.) ковши (черпаки) перемещаются по замкнутой траектории и создают непрерывный поток груза. Забой представляет собой торец, откос или площадку уступа. По структуре пород забои могут быть однородными (пористыми) и разнородными (сложными). В однородных забоях горные породы имеют одинаковые свойства, а в разнородных – различные (вскрышные породы с различными свойствами, вскрышные породы и полезное ископаемое, полезное ископаемое разных сортов). Разработка простых забоев осуществляется валовым (сплошным) способом. В сложных забоях выемка полезного ископаемого и вскрыши или полезное ископаемого различных сортов осуществляется раздельно (селективно).

В зависимости от взаимного расположения забоя и горизонта установки выемочно-погрузочной машины различают выемку верхним, нижним и смешанным (верхним и нижним) черпанием. Аналогично различают и погрузку нижнюю, верхнюю и смешанную (рис.5.2.).

Рисунок 5.1 — схемы выемочно-погрузочных машин:

а- прямая мехлопата; б – обратная мехлопата; в – драглайн; г- грейфер; д – цепной многоковшовый экскаватор; е – роторный экскаватор; ж – колесный скрепер; з – бульдозер; и – шнекоуборочная машина; к – погрузчик.

Рисунок 5.2 — Схемы работы экскаватора:

а – с верхнем черпанием и нижней погрузкой; б – с верхним черпанием и верхней погрузкой; в – с верхнем и нижним черпанием и верхней и нижней погрузкой.

Техническая возможность и экономическая целесообразность использования на карьерах различного выемочно-погрузочного оборудования зависит от крепости пород, условий залегания полезного ископаемого, требуемой производительности одной машины и карьера в целом, виды механизации смежных процессов (подготовка пород к выемке и транспортирование горной массы), климатических условий, способа выемки (валовой или селективной) и о других факторов.

Источник