Способы вязок проводов вл

8.12.1 Отрегулированные провода закрепляют на изоляторах промежуточной, угловой или оконечной опор вязками, которые не должны допускать перемещения провода из одного пролета в другой. Вязка производится перевязочной проволокой, длина которой указана в таблице 8.13.

8.12.2 На прямых участках линии вязку выполняют двумя кусками перевязочной проволоки в следующем порядке (рисунок 8.36):

а) куском перевязочной проволоки охватывают шейку изолятора так, чтобы один из концов проволоки был длиннее другого на величину, равную диаметру головки изолятора;

б) оба конца перевязочной проволоки скручивают таким образом, чтобы они вплотную подходили к желобку в головке изолятора;

в) вторым куском перевязочной проволоки охватывают шейку изолятора с другой стороны и также скручивают концы проволоки до желобка в головке изолятора;

г) длинные концы обоих кусков перевязочной проволоки перекидывают соответственно на другую сторону изолятора через провод, находящийся в желобке, и отгибают вниз; затем их вместе с короткими концами при помощи специальных плоскогубцев (имеющих в губках углубления) плотно навивают на линейный провод. При отсутствии таких плоскогубцев биметаллические или медные провода вяжут плоскогубцами с медными вкладышами без насечек.

Рисунок 8.36 — Вязка проводов на изоляторах промежуточных опор

8.12.3 На угловых опорах провода закрепляются одним отрезком проволоки. При этом отрезок перевязочной проволоки, длина которого определена по таблице 8.13, прикладывают крестообразно к линейному проводу. Концы перевязочной проволоки обвивают вокруг шейки изоляторов, а затем при помощи плоскогубцев плотно обвивают вокруг линейного провода (рисунок 8.37).

Рисунок 8.37 Крепление провода к изолятору на угловой опоре

Крепление проводов на оконечных опорах производится так, как показано на рисунке 8.38.

Рисунок 8.38 — Крепление стального провода на оконечной опоре

Таблица 8.13 — Выбор диаметра и длины перевязочной проволоки

| Диаметр линейной проволоки,мм | Тип изолятора | Диаметр перевязочной проволоки,мм | Длина перевязочной проволоки, см | |

| на прямых участках | на угловых опорах | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 5и4 4 4 3 3 2,5 2,0 1,5 | ТФ-20 ТФ-20 ТФ-16 ТФ-12 ТФ-12 ТФ-12 ТФ-12 ТФ-12 | 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,2 1,2 1,0 | 51 50 46 45 40 35 34 30 | 56 55 51 50 45 40 39 35 |

8.12.4 Провода цветных металлов на оконечной опоре закрепляют с помощью медных или алюминиевых трубок так, как показано на рисунке 8.39.

При отсутствии трубок оконечную заделку делают так, как показано на рисунке 8.40.

| Рисунок 8.39 — Оконечная заделка провода из цветного металла | Рисунок 8.40 — Оконечная заделка провода малого диаметра скруткой |

|---|

8.12.5 Сталеалюминиевые провода крепят на изоляторах алюминиевой мягкой проволокой диаметром 3 мм или стальной оцинкованной перевязочной проволокой диаметром 2,5 мм. В месте вязки на провод по направлению повива алюминиевых проводников плотно наматывают алюминиевую ленту.

При вязке биметаллических сталемедных проводов биметаллической перевязочной проволокой под последнюю подкладывают медную ленту (фольгу) размером 300x10x0,1 мм. Если применяется медная перевязочная проволока, медную ленту не подкладывают.

8.12.6 При креплении (вязке) проводов на изоляторах рекомендуется пользоваться клетневкой.

Источник

Монтаж проводов воздушных линий

В комплекс работ по монтажу проводов воздушных линий входят: раскатка на трассе ВЛ и соединение проводов, подъем, регулирование стрелы провеса и крепление проводов на изоляторах.

Раскатку проводов производят по обеим сторонам установленных опор вдоль воздушной линии. Для раскатки бухт проводов служат конусные вертушки или переносные станки, а проводов, доставленных на трассу в барабанах, — разборный барабанный подъемник.

При длине линии не более 0,5 км и сечении проводов до 50 мм2 устанавливают вертушку, станок или барабан с проводом на барабано-подъемнике у первой опоры в начале линии и, захватив конец провода, протягивают его до последней опоры, т. е. до конца линии. При большой протяженности линии эти приспособления располагают в кузове автомашины с опущенным задним бортом и по мере продвижения машины вдоль опор разматывают провод, следя за тем, чтобы в проводе не образовались петли («барашки»).

Одновременно с раскаткой провода его внимательно осматривают, чтобы выявить в проводе дефекты в виде обрывов отдельных жил, больших вмятин и т. п. Обнаруженные в проводе дефекты отмечают краской, а затем устраняют до подъема проводов на опору.

Если провод доставлен к месту работ в барабане, установленном на домкратах, то его, не снимая с автомашины, раскатывают, предварительно подняв барабан на 10 — 15 см над настилом кузова при помощи домкратов и трубы, продетой сквозь осевое отверстие в барабане.

Конец сматываемого с барабана провода перед началом движения автомашины прикрепляют к анкерной опоре, от которой и производят раскатку провода к последующим по направлению трассы ВЛ опорам. Если длина раскатанного провода окажется недостаточной, то к нему присоединяют провод аналогичной конструкции, марки и сечения с другого барабана.

Для соединения проводов ВЛ до 1 кВ применяют: скрутку, бандажирование, соединение в овальном соединителе (гильзе) с последующей опрессовкой и сваркой концов проводов в петле, сварку встык концов проводов и последующей опрессовкой их вместе с шунтом в двух отдельных соединительных гильзах, сварку встык концов проводов и опрессовку их вместе с вставкой в овальной соединительной гильзе, соединение проводов внахлестку с спрессовыванием в соединительной гильзе, соединение проводов болтовым зажимом.

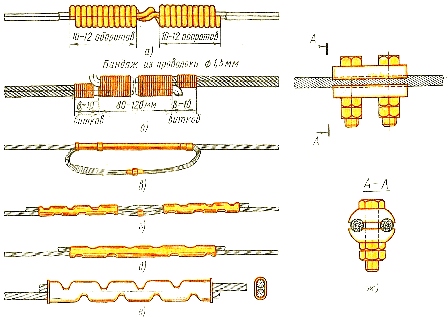

Рис. 1. Соединение проводов ВЛ до 1 кВ: а — скруткой, б — бандажированием, в — опрессовкой в гильзе и сваркой в петле, г — опрессовкой провода вместе с шунтом, д — сваркой встык и опрессовкой в гильзе, е — опрессовкой внахлестку в гильзе, ж — болтовым зажимом

Скрутка (рис. 1, а) является наиболее простым способом соединения однопроволочных стальных и биметаллических проводов, при котором накладывают внахлестку концы проводов на длине 180-200 мм, а затем, зажав их пассатижами в середине участка соединения, навертывают один провод на другой (слева и справа от пассатижей), укладывая витки плотно друг к другу.

Бандажирование (рис. 1, б) применяют при соединении однопроволочных проводов. Концы проводов загибают под прямым углом и накладывают один на другой на длине 80- 120 мм в зависимости от их сечения. Далее наматывают на один из соединяемых проводов — 5 — 6 витков мягкой оцинкованной проволоки диаметром 1,5 мм и переходят этой проволокой на бандажирование участка соединения. Покрыв витками проволоки весь участок соединения, делают 5 — 6 витков на втором из соединяемых проводов. Для увеличения прочности соединения медных проводов в больших пролетах бандаж пропаивают припоем ПОС-ЗО или ПОС-40.

Соединения в овальной гильзе (рис. 1, в) применяются для многопроволочных алюминиевых проводов. Для выполнения соединения вводят провода в овальную гильзу, подобранную по сечению проводов, и проталкивают их вперед навстречу друг другу так, чтобы концы проводов вышли из противоположных (выходных) отверстий гильзы. Затем гильзу опрессовывают, а свободные концы проводов сваривают встык в петле.

Соединение проводов опрессовкой в двух гильзах вместе с шунтом (рис. 1, г) применяют преимущественно при монтаже многопроволочных алюминиевых проводов сечением 70 мм2 и выше. Операция опрессовки гильз выполняется опрессовочными механизмами.

Соединение проводов в овальной гильзе путем предварительной сварки проводов встык и последующей опрессовки гильзы и проводов вместе с вставкой (рис. 1, д) применяют чаще всего в середине большого пролета при монтаже многопроволочных проводов ВЛ, находящейся в III или IV районе гололедности и при возможном воздействии на провода линии больших ветровых нагрузок.

Соединение проводов опрессовкой внахлестку в овальной гильзе (рис. 1, е) является наиболее простым по исполнению способом, применяемым при монтаже многопроволочных проводов сечением 16 — 50 мм2.

Приведенные на рис. 1, а, б, в, г, д, е способы могут использоваться для соединения проводов в пролете ВЛ. Гильзы и провода должны быть из одного и того же металла: медные (СОМ) — для медных проводов, алюминиевые (СОА) — для алюминиевых, стальные (СОС) — для стальных.

Соединение голых многожильных проводов может осуществляться также при помощи болтовых зажимов. Болтовым зажимом (рис. 1, ж) допускается соединять провода только на опорах и при условии, что провода не будут испытывать механических нагрузок. Болтовой зажим состоит из двух или трех (в зависимости от сечения проводов) оцинкованных болтов с гайками и двух плашек с продольными канавками.

Для обеспечения необходимого контакта в зажиме диаметры отверстий, образуемых при соединений плашек, должны быть несколько меньше диаметров проводов. При монтаже зажимов контактные поверхности плашек непосредственно перед соединением проводов промывают бензином и смазывают тонким слоем технического вазелина.

Поверхности зажимов для соединения алюминиевых проводов зачищают стальной щеткой по слою вазелина и также обрабатывают поверхности проводов. Затяжка болтов должна вестись ключом с усилием, не превышающем 25 кгс. Применять при этом какие-либо приспособления, увеличивающие силу затягивания, не допускается во избежание смятия соединяемых проводов или срыва резьбы болтов. Резьба болтов и гаек зажима должна быть смазана вазелином или солидолом. Применение контргаек обязательно.

После затяжки болтов между плашками должен оставаться зазор 3 — 5 мм. Полное примыкание плашек зажима будет свидетельствовать об отсутствии требуемого контакта и зажим необходимо сменить. Для предохранения контактных поверхностей от окисления наружные зазоры и места выхода проводов из зажима покрывают 1 — 3-миллиметровым слоем пасты — свинцового сурика, разведенного на натуральной олифе.

Через 8 — 10 дней после монтажа зажима рекомендуется дополнительно подтянуть его болты, так как вследствие уменьшения упругости проводов давление между плашками и проводами несколько снизится, что приведет к ухудшению контакта между ними и возможному нагреву участка соединения.

При раскатке проводов воздушной линии нередко возникает необходимость пересекать железнодорожные пути, шоссейные дороги с интенсивным движением автотранспорта, а также линии связи, работу которых нельзя прерывать даже на непродолжительное время. В таких случаях для раскатки проводов сооружают временные переходные устройства.

Вблизи действующих воздушных электрических сетей, контактных сетей, электрифицированного транспорта и открытых подстанций провода следует раскатывать с соблюдением особых мер предосторожности, исключающих возможность случайного прикосновения монтируемых проводов к токоведущим частям этих электроустановок.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Крепление проводов на штыревых изоляторах промежуточных опор

Крепление провода на шейке изолятора.

На промежуточных одностоечных опорах способы крепления проводов зависят от места их крепления на штыревом изоляторе: боковая вязка на шейке (рис. 1) или на головке (головная вязка — рис. 2).

Рис. 1. Технология «простой» боковой вязки проводов: а — без подмотки на проводе; б — с подмоткой на проводе

Рис. 2. Технология выполнения головной вязки провода на штыревом изоляторе

Примечание. Рис. 2 приведен для сравнения с боковой вязкой провода. Основные сведения о головной вязке см. ниже.

Головная вязка применяется для крепления проводов больших сечений, боковая — для небольших сечений.

Вопрос о месте крепления провода на шейке изолятора промежуточных опор нормами не предусмотрено; провод может крепиться как с внутренней так и с наружной стороны по отношению к телу опоры. Однако считают целесообразным крепить провод с наружной стороны изолятора по отношению к телу опоры, чтобы удалить провод от тела опоры на возможно большее расстояние, снижая вероятность перекрытия изолятора птицами,севшими на провод.

Но крепление провода с внутренней стороны штыревого изолятора, т.е. ближе к телу опоры, обеспечивает безопасность людей и животных, так как при обрыве проволочной вязки или неисправности зажима провод ложится на крюк или траверсу опоры. Особенно хорошо это обеспечивается на деревянных опорах, потому что провод в этом случае изолирован от земли (когда опора сухая, не смоченная дождем) и провод не перегорает от протекания токов однофазного замыкания на землю через опору, например, на ВЛ 6-35 кВ, и не падает на землю, где он особенно опасен для окружающих.

На угловых промежуточных опорах, когда провод не разрывают на опоре, провод располагают с наружной стороны штыревого изолятора по отношению к углу поворота линии.

Материалом для вязки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевых сплавов служат алюминиевые проволоки провода (лучше всего две проволоки от провода А 95), а для стальных проводов — мягкая стальная проволока диаметром не менее 2 мм. На одну вязку расходуется около 60 см проволоки. В ответственных случаях во избежание повреждения алюминиевых проводов место вязки следует обмотать алюминиевой лентой сечением 10×1 мм, как показано на рис. 1 перед вязкой заранее заготовляют концы проволок нужной длины в соответствии со способом вязки. При боковой вязке (рис. 1) середину куска вязальной проволоки, кладут на шейку изолятора. Один конец проволоки обматывают вокруг провода снизу вверх, а другой — сверху вниз. Оба конца выводят вперед, снова закручивают на крест вокруг изолятора и провода, а затем наматывают с двух сторон вокруг провода не менее шести-восьми витков с каждой стороны изолятора.

При закреплении провода нельзя допускать прогибания его под влиянием натяжения вязки. Провод и вязку нельзя повреждать пассатижами. Вязку алюминиевых и сталеалюминиевых проводов следует выполнять руками без применения пассатижей или плоскогубцев.

Диаметр вязальной проволоки, мм

Длина подмотки, мм

Общая длина вязки, мм

Рис.3. Боковая вязка типа ВШ—1 провода на штыревом изоляторе

При боковой вязке провода применяют проволочную вязку типа ВШ-1 (рис. 3) и типа СШ-1 и СШ-2 (рис. 4).

Последовательность операций при креплении провода на шейке изолятора проволочной вязкой типа ВШ—1 следующая:

- Провод поднимают из монтажного ролика или с крюка на шейку изолятора и на месте его касания изолятора выполняют подмотку в обе стороны, но не шире диаметра шейки изолятора.

- Проволоку вязки длиной не менее 1400 мм делят пополам, начиная с точки «О», охватывают шейку изолятора проволокой и с обеих сторон от изолятора на проводе выполняют по 3 (не менее) витка с обеих сторон от изолятора.

- Оба оставшихся конца от проволоки вязки перебрасывают вокруг шейки изолятора на противоположную сторону к проводу линии.

- Каждым из оставшихся концов на проводе линии делают не менее 10 витков, как показано на рис. 3, а затем концы проволоки вязки с натягом прижимают к проводу вручную (без пассатижей). Левый конец вязальной проволоки крепят аналогично по линии «в» и «в/».

Рациональным способом бокового крепления является крепление при помощи болтового зажима (рис. 5).

Для бокового крепления провода на шейке головки штыревого изолятора применяется также конструкция, разработанная в системе Латвэнерго (рис. 6).

Это крепление представляет собой полухомут фасонного профиля с желобом и с двумя надвигаемыми на отогнутые концы полухомута крышками, которые удерживают смонтированный провод. Принцип работы такого крепления заключается в том. что стрела изгиба Н полухомута меньше, чем диаметр D шейки изолятора, благодаря чему возникает усилие Р, прижимающее провод к изолятору

Р = Рт -2sincc, ()

где Рт — тяжение по проводу, а угол а образуется в результате изгиба провода полухомутом.

Рис.5. Боковое крепление провода на штыревом изоляторе промежуточной опоры при помощи болтового зажима

Источник