База знаний

13.3. Основные пути и способы видообразования

В территориальном аспекте в пространстве новый вид может возникнуть из одной или группы смежных популяций, расположенных на периферии ареала исходного вида. Такое видообразование называется аллопатрическим (от греч. alios — иной, patris — родина). В других случаях новый вид может возникнуть внутри ареала исходного вида, как бы внутри вида; этот путь видообразования называется симпатрическим (от греч. sym — вместе, patris — родина). В филогенетическом аспекте (во времени) новый вид может возникнуть посредством постепенного изменения одного и того же вида во времени, без какой-либо дивергенции исходных групп. Такое видообразование называется филетическим.

Новый вид может возникнуть путем разделения единого предкового вида (дивергентное видообразование). Наконец, новый вид может возникнуть в результате гибридизации двух уже существующих видов — гибридогенное видообразование. Кратко опишем эти основные пути видообразования.

Аллопатрическое видообразование (называемое иногда географическим) иллюстрируется приведенными выше примерами возникновения вида у больших чаек и в группе австралийских мухоловок. При аллопатрическом видообразовании новые виды могут возникнуть путем фрагментации, распадения ареала широко распространенного родительского вида. Примером такого процесса может быть возникновение видов ландыша (см. гл. 6). Другой способ аллопатрического видообразования — видообразование при расселении исходного вида, в процессе которого все более удаленные от центра расселения периферийные популяции и их группы, интенсивно преобразуясь в новых условиях, становятся родоначальниками видов. Примеры, аналогичные видообразованию в группе больших чаек, известны и для других птиц, некоторых рептилий, амфибий, насекомых.

В основе аллопатрического видообразования лежат те или иные формы пространственной изоляции, и этот путь видообразования всегда сравнительно медленный, происходящий на протяжении сотен тысяч поколений. Именно за такие длительные промежутки времени в изолированных частях населения вида вырабатываются те биологические особенности, которые приводят к репродуктивной самостоятельности даже при нарушении первичной изолирующей преграды. Аллопатрическое видообразование всегда связано с историей формирования видового ареала.

Симпатрическое видообразование. При видообразовании симпатрическим путем новый вид возникает внутри ареала исходного вида.

Первый способ симпатрического видообразования — возникновение новых видов при быстром изменении кариотипа, например при автополиплоидии. Известны группы близких видов (обычно растений) с кратными числами хромосом (см. рис. 6.28). Так, например, в роде хризантем (Chrysanthemum) все формы имеют число хромосом, кратное 9, 18, 27, 36, 45, . 90. В родах табака (Nicotiana) и картофеля (Solanum) основное, исходное, число хромосом равно 12, но имеются формы с 24, 48, 72 хромосомами. В таких случаях можно предположить, что видообразование шло путем автополиплоидии — посредством удвоения, утроения, учетверения и т. д. основного набора хромосом предковых видов. Процессы полиплоидизации хорошо воспроизводятся в эксперименте посредством задержки расхождения хромосом в мейозе в результате воздействия, например, колхицином. Известно, что полиплоиды могут возникать и в природных условиях. Возникшие полиплоидные особи могут давать жизнеспособное потомство лишь при скрещивании с особями, несущими то же число хромосом (или при самоопылении). В течение немногих поколений в том случае, если полиплоидные формы успешно проходят «контроль» естественного отбора и оказываются лучше исходной диплоидной, они могут распространиться и сосуществовать совместно с породившим их видом (рис. 13.4) или, что бывает чаще, просто вытеснить его.

Рис. 13.4. Пример возникновения репродуктивной изоляции при полиплоидизации: обитающий по всему Индостану тетраплоидный вид растений Dicanthium annulatum, несомненно, возник из диплоидной предковой формы, ныне занимающей небольшой дизъюнктный ареал (по Н. Россу, 1962)

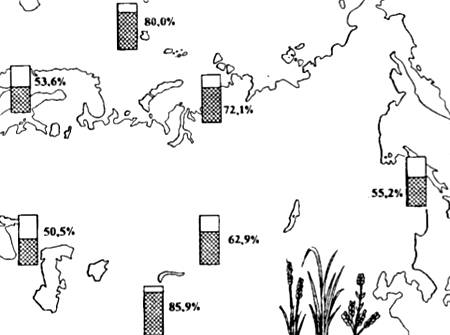

Полиплоидные формы, как правило, крупнее и способны существовать в более суровых физико-географических условиях. Именно поэтому в высокогорьях и в Арктике число полиплоидных видов растений резко увеличено (рис. 13.5). Среди животных полиплоидия при видообразовании играет несравненно меньшую роль, чем у растений, и во всех случаях связана с партеногенетическим способом размножения (например, у иглокожих, членистоногих, аннелид и других беспозвоночных).

Рис. 13.5. Распространение полиплоидных видов цветковых (в процентах к общему числу видов флоры) в разных частях Евразии (по данным разных авторов из Н.В. Тимофеева-Ресовского и др., 1977)

Второй способ симпатрического видообразования — путем гибридизации с последующим удвоением числа хромосом — аллополиплоидия (см. ниже).

Наконец, последним, достаточно изученным способом симпатрического видообразования является возникновение новых форм в результате сезонной изоляции. Известно существование ярко выраженных сезонных рас у растений, например у погремка Alectorolophus major (см. гл. 10), раннецветущие и позднецветущие формы которого полностью репродуктивно изолированы друг от друга, и, если условие отбора сохраняется, лишь вопрос времени — когда эти формы приобретут ранг новых видов. Аналогично положение с яровыми и озимыми расами проходных рыб; возможно, что эти формы уже являются разными видами, очень схожими морфологически, но изолированными генетически (виды-двойники).

Особенность симпатрического пути видообразования — возникновение новых видов, морфофизиологически близких к исходному виду. Так, при полиплоидии увеличиваются размеры, но общий облик растений сохраняется, как правило, неизменным; при хромосомных перестройках наблюдается та же картина; при экологической (сезонной) изоляции возникающие формы также обычно оказываются морфологически слабо различимыми. Лишь в случае гибридогенного возникновения видов появляется новая видовая форма, отличная от каждого из родительских видов (но также имеющая признаки, характерные для двух исходных видов).

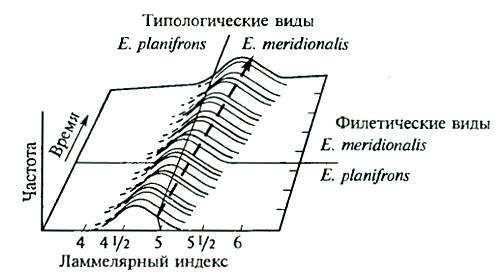

Филетическое видообразование. При филетическом видообразовании вид, весь в целом изменяясь в чреде поколений, превращается в новый вид, который можно выделить, сопоставляя морфологические характеристики этих групп.

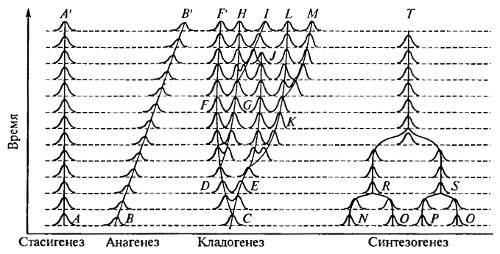

Филетическое видообразование включает стазигенез — развитие вида во времени с постепенным изменением одной и той же экологической ниши, и анагенез — развитие вида с приобретением каких-то новых принципиальных приспособлений, позволяющих ему образовать совершенно новую, более широкую экологическую нишу. Примером стазигенеза может быть развитие основного ствола верхнеплиоценовых моллюсков рода Giraulus (см. рис. 6.5).

Рис. 13.6. Пример филетического видообразования в ряду ископаемых европейских слонов (Elephas planifrons — Е. meridionalis) по ламеллярному индексу (количеству эмали на зубах) (из В. Гранта, 1980)

Ясно, что в этом случае возможно лишь сопоставление морфологических характеристик, так как изучать результаты филетической эволюции можно лишь с привлечением палеонтологического материала (рис. 13.6). При этом всегда остается возможность того, что на каком-то этапе эволюции от единого филетического ствола могли дивергировать другие группы и филетическое видообразование могло оказаться на самом деле дивергентным. Поэтому в «чистом виде» филетическая эволюция, видимо, возможна лишь как идеализированное и упрощенное отражение эволюционного процесса на одном из отрезков жизни вида (фратрии).

Заметим, что границы между отдельными видами в филетическом ряду форм провести невозможно — она всегда будет условной (см. гл. 12).

Дивергентное видообразование (кладогенез). Ч. Дарвин считал этот тип видообразования самым распространенным (единственный рисунок в «Происхождении видов» посвящен именно этому типу видообразования). Примерами этого типа видообразования — возникновение новых видов в результате разделения единой предковой формы — являются возникновение нескольких видов сигов вокруг Ирландского моря (см. рис. 6.10) и дивергенция дарвиновых вьюрков на Галапагосах (см. рис. 6.12) и эволюция североамериканских дрозофил группы pseudoobscura — persimilis (см. рис. 6.27).

Гибридогенное видообразование (синтезогенез или сингенез). Этот тип видообразования обычен у растений: по некоторым подсчетам, более 50% видов растений представляют собой гибридогенные формы — аллополиплоиды. Укажем лишь на некоторые. Культурная слива (Prunus domestica) с 2n = 48 возникла путем гибридизации терна (P. spinosa, 2n = 32) с алычой (P. divaricata, 2n= 16) с последующим удвоением числа хромосом. Некоторые виды пикульника, малины, табака, брюквы, полыни, ириса и других растений — такие же аллополиплоиды гибридогенного происхождения.

Интересен случай возникновения нового симпатрического вида у Spartina townsendii (2л = 120) на основе гибридизации с последующим удвоением числа хромосом местного английского вида S. stricta (2n = 50) и завезенной в 70-х годах XIX в. из Северной Америки S. alternifolia (2n = 70). Сейчас ареал этого вида интенсивно расширяется за счет сокращения ареала местного европейского вида. Другой пример гибридогенного вида, возникшего симпатрически,— рябинокизильник (Sorbocotaneaster), сочетающий признаки рябины и кизильника и распространенный в середине 50-х годов в лесах южной Якутии по берегам среднего течения р. Алдан (К.М. Завадский). В результате гибридогенного видообразования особенно часто могут образовываться комплексы видов (или так называемых полувидов), связанных между собой гибридизацией,— сингамеоны (В. Грант). В случае таких гибридных комплексов иногда бывает трудно обнаружить четкие границы между отдельными видами, хотя виды как устойчивые генетические системы выделяются вполне определенно.

Все четыре основные формы видообразования во времени схематично показаны на рис. 13.7.

Рис. 13.7. Основные формы филетического (во времени) видообразования (из Н.Н. Воронцова, 2001)

Источник

Способы видообразования

Видообразование — процесс возникновения одного или нескольких новых видов в результате изменения системы популяции с генетически открытой на генетически изолированную.

Основные этапы образования вида

1. Географическая изоляция популяции либо глубокое изменение условий среды обитания в части ареала внутри отдельной популяции (биологическая изоляция).

2. Формирование и накопление мутаций внутри популяции, в результате чего изменяется и становится неоднородным генофонд.

3. Сохранение полезных мутаций в ходе естественного отбора.

4. Репродуктивная изоляция, то есть возникновение нового вида, который приспособлен к определенным условиям среды и активно размножается в природе.

Прокомментируем данные этапы. Образование новых видов происходит под влиянием изоляции групп особей, иначе говоря, при возникновении препятствий, которые значительно затрудняют свободное скрещивание между особями, принадлежащими как к разным популяциям, так и к одной.

Результатом этого становятся мутации, из которых только полезные мутации закрепляются естественным отбором. В результате невозможности свободного скрещивания постепенно происходит образование нового вида.

Напомним, что факторами видообразования являются все существующие элементарные факторы эволюции, а движущими силами — борьба за существование и естественный отбор.

1. Аллопатрическое видообразование (географическое).

1) Чаще всего новые виды возникают в результате пространственной изоляции популяций, то есть из-за разделения географических ареалов. Такое видообразование носит название аллопатрического или географического.

2) В ходе долгого разобщения единой популяции возникает явление генетической изоляции, которое остается даже в случае, если изоляция прекращается. Аллопатрическое видообразование является достаточно длительным процессом.

3) Новые виды, зародившиеся в результате географического видообразования, часто именуются «географическими расами».

Примеры географического видообразования

1) Наличие трех подвидов синицы большой: южно-азиатского, евроазиатского и восточно-азиатского.

2) Деление ареала майского ландыша, т. е. формирование сразу нескольких географических рас привело к появлению собственно ландыша майского, ландыша Кейске, ландыша закавказского и др.

3) Наличие двух видов больших чаек: клуши и серебристой чайки в районе Балтийского и Северного морей.

2. Симпатрическое видообразование (экологическое)

Новые виды, образованные с помощью симпатрического (экологического) способа видообразования часто именуют «экологическими расами». Особенностью его является то, что новый вид появляется в пределах популяции с биологической изоляцией.

Примеры экологического видообразования

1) Сезонные расы погремка большого — в результате вмешательства человека (регулярное скашивание трав) растение не смогло давать семена летом, в результате чего появились подвиды погремка, различающиеся по срокам цветения.

2) Пять различных рас форели в озере Севан (Армения), обитающие на разных глубинах при разных температурах.

3) Двенадцать видов рыб-цихлид в озере Виктория (Восточная Африка), которые значительно различаются по образу жизни, поведению и морфологии.

К симпатрическому видообразованию можно отнести случаи появления новых видов на основе полиплоидии и отдаленной гибридизации: например, разные виды картофеля с уникальным набором хромосом (12, 24, 48, 72), хризантем.

Культурная слива получена в результате гибридизации терна и алычи с последующей полиплоидией — так было преодолено бесплодие межвидового гибрида двух растений.

Полиплоиды чаще всего более конкурентоспособны и жизнестойки — они могут даже вытеснить родительский вид. Помимо растений, полиплоидия замечена у некоторых видов животных: членистоногих, иглокожих, кольчатых червей и др.

Также в природе может происходить отдаленная гибридизация между видами с последующим удвоением хромосом в геноме. В качестве примера укажем растение рябинокизильник, которые стал гибридом кизильника и рябины. Считается, что порядка 30 процентов всех цветковых появились в результате гибридизации.

Источник

Биология. 11 класс

Конспект урока

Биология, 11 класс

Урок 6. «Приспособленность — результат действия факторов эволюции. Видообразование»

1. Перечень вопросов, рассматриваемых в теме;

Материал этого урока познакомит учащихся с разнообразными приспособлениями организмов к среде обитания возникшими в ходе эволюции. Также рассмотрим на примерах, что все приспособления имеют относительный характер. Учащиеся узнают об основных способах видообразования и как идёт этот процесс в настоящее время.

2. Глоссарий по теме (перечень терминов и понятий, введенных на данном уроке);

Микроэволюция, видообразование, аллопатрическое (географическое) видообразование, симпатрическое (биологическое) видообразование, дивергенция, конвергенция, покровительственная окраска, маскировка, мимикрия, предупреждающая окраска.

Абиогенез — процесс превращения неживой природы в живую

Микроэволюция — процесс преобразования генетической структуры популяций под действием факторов эволюции, результатом которого является образование новых видов.

Видообразова́ние — процесс возникновения новых биологических видов.

Аллопатрическое (географическое) видообразование — один из способов видообразования, при котором репродуктивный барьер между видами формируется на основе пространственной изоляции

Симпатрическое (биологическое) видообразование – способ видообразования в процессе эволюции, при котором новые виды организмов происходят от родственных групп с сильно перекрывающимися или совпадающими ареалами. Этот вариант самый быстропротекающий, он рождает виды, которые наиболее близки к начальному.

Дивергенция — расхождение признаков и свойств у первоначально близких групп организмов в ходе эволюции, результат обитания в разных условиях и неодинаково направленного естественного отбора.

Конвергенция — схождение признаков в процессе эволюции неблизкородственных групп организмов, приобретение ими сходного строения в результате существования в сходных условиях и одинаково направленного естественного отбора

Покровительственная окраска — это наименее энергоемкая и самая распространенная форма обмана в природе. Животное или растение сливается с окружающей средой. Мотылек становится похож на ветку, червь — на комок грязи, кузнечик — на травинку.

Маскировка животных, окраска и форма, делающие животных в сочетании с поведением менее заметными на фоне окружающей среды.

Мимикрия — это сходство между двумя видами организмов, которое выработалось в ходе эволюции как защитное у одного или обоих видов.

Предупреждающая окраска, устрашающая окраска — тип окраски покровов, при которой несъедобные (в том числе ядовитые) или способные к активной обороне животные обладают яркой, контрастной, пёстрой расцветкой. Часто животные с предупреждающей окраской способны распространять во время опасности или при обороне резкие и неприятные запахи.

3. Основная и дополнительная литература по теме урока (точные библиографические данные с указанием страниц);

- Учебник «Биология.10-11класс», созданный под редакцией академика Д.К. Беляева и профессора Г.М. Дымшица / авт.-сост. Г.М. Дымшиц и О.В. Саблина. — М.: Просвещение, 2018г., стр. 172-176 Базовый уровень.

1. Общая биология 10-11, дидактические материалы/ авт.-сост. С.С. Красновидова, С. А. Павлов, А. Б. Павлов, — М. Просвещение, 2000г., стр.83-104

2. Общая биология 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/ Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2007.стр 160-164

3. Биология: общая биология. 10-11 классы: учебник/ А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. — М.: Дрофа, 2018. Стр.340-347

4. А.Ю. Ионцева, А. В. Торгалов «Биология в схемах и таблицах». .

5. Е.Н. Демьянков, А.Н. Соболев «Сборник задач и упражнений. Биология 10-11», учебное пособие для общеобразовательных организаций.

4. Открытые электронные ресурсы по теме урока (при наличии);

- Образовательный портал для подготовки к экзаменам: https://bio-ege.sdamgia.ru/?redir=1

- Российский общеобразовательный Портал: http://www.school.edu.ru

5. Теоретический материал для самостоятельного изучения;

Приспособления — результат эволюции

Приспособленность организмов. Живые организмы удивительно приспособлены к условиям окружающей среды. Каждый вид занимает определенное место в природе и находится в сложных и, как правило, гармоничных взаимоотношениях с условиями обитания. При рассмотрении примеров действия естественного отбора вы убедились, что все закрепляющиеся в ходе эволюции особенности строения, функционирования, поведения организмов представляют собой те или иные приспособления, или адаптации (от лат. adaptatio— приспособление, прилаживание). Приспособленный организм характеризуется жизнеспособностью, конкурентоспособностью.

Жизнеспособным является такой организм, который нормально развивается в типичной для него среде (генотип не подвергается существенным изменениям).

Конкурентоспособным будет такой организм, который выдерживает конкуренцию с другими организмами (побеждает в борьбе за существование). Известны случаи, когда организм может быть вполне жизнеспособным, но не конкурентоспособным. Например, подобранные и выхоженные человеком дикие звери и птицы, выросшие в неволе, жизнеспособны, но не всегда могут выдерживать конкуренцию, если их выпустить на волю.

Известно огромное количество самых разнообразных особенностей строения, функционирования и поведения организмов (адаптации), обеспечивающих высокий уровень приспособленности видов к окружающей среде.

Адаптации могут быть организменными, присущими каждому конкретному организму данного вида и позволяющими организму выживать в определенных условиях среды, и видовыми, направленными на существование вида как целостной системы.

Организменные адаптации. Среди организменных адаптации выделяют морфологические, физиологические, биохимические и поведенческие (этологические).

К морфологическим адаптациям относятся все средства пассивной защиты организмов, наличие которых определяет большую вероятность сохранения жизни особи в борьбе за существование. Примером средств пассивной защиты служат твердые защитные покровы у животных (хитиновый покров членистоногих, раковины моллюсков, роговые чешуи рептилий, панцирь черепах), иглы и колючки (кактус, молочай, шиповник, боярышник, еж, дикообраз), и др.

К физиологическим адаптациям относится устойчивость физиологических параметров: поддержание постоянной температуры тела, концентрации солей и сахара в крови и другие показатели. Физиологическими являются также адаптации, направленные на снижение воздействия вредного фактора. Например, рептилии и птицы, проводящие большую часть жизни в морских просторах и пьющие морскую соленую воду, имеют специальные железы, позволяющие им быстро выводить избыток солей из организма.

Интересны приспособления, развившиеся у ныряющих животных. Многие из них могут долго находиться под водой. Тюлени, например, ныряют на глубину до 600 м и находятся под водой до 40—60 мин. Биохимические адаптации охватывают все биохимические процессы. Сюда относятся строго упорядоченные процессы синтеза белков в клетках, расщепление веществ с помощью ферментов, образование глюкозы и других органических соединений в ходе фотосинтеза и т.д.

Поведенческие ( этологические) адаптации включают в себя все многообразие форм поведения, направленного на выживание организмов. Адаптивное поведение проявляется на всех стадиях онтогенеза и охватывает все стороны жизнедеятельности организмов: нахождение укрытий от неблагоприятных климатических факторов и врагов, добывание и запасание пищи, поиск партнеров для спаривания, брачные ритуалы, забота о потомстве (строительство гнезд, насиживание яиц, выкармливание потомства, защита его от врагов) и т.д.

Таким образом, организменные адаптации охватывают все многообразие признаков особей.

Относительность приспособленности. Особи разных видов хорошо приспособлены к условиям существования. Однако любые приспособления целесообразны только в обычной для вида обстановке. При изменении условий среды они могут оказаться бесполезными или даже вредными. Например, постоянный рост резцов у грызунов и зайцеобразных — очень важная и полезная адаптация, но лишь при питании твердой пищей. Если же крысу или зайца кормить мягкой пищей, то резцы, не стачиваясь, вырастут до таких размеров, что самостоятельное питание животных станет невозможным

Любая структура и любая функция являются приспособлениями к условиям конкретной среды обитания. Эволюционные изменения — возникновение или исчезновение органов, усложнение организации, появление новых популяций и видов — обусловлены развитием адаптации. Логическое следствие естественного отбора — создание новых и совершенствование имеющихся адаптации. Механизм возникновения и совершенствования адаптации заключается в накоплении отбором преимущественно мелких изменений признаков, совершенствовании нормы реакции и т.п.

Эволюция – непрерывный процесс. Новые виды формируются даже сейчас, когда вы читаете эти строки. Активней всего видообразование происходит в крупных водоемах, таких как озеро Байкал или озеро Виктория. Так, буквально в восьмидесятых годах нашли новый вид рыб-цихлид. Он отличался от предшественников размерами и формой челюсти. А в Байкале наблюдается эволюция множества видов растений и беспозвоночных. Как происходит эволюция и можно ли получить новый вид животных в домашних условиях?

В результате действия эволюционных факторов в популяции накапливаются изменения генофонда. Это ведет сначала к образованию новых популяций, затем подвидов, и в конечном счете, к образованию новых видов.

То есть можно сказать, что видообразование – это центральное событие в эволюции, это главный результат эволюционного процесса.

Сейчас ученые выделяют два пути видообразования:

1. Географическое (аллопатрическое)

2. Биологическое (симпатрическое)

При географическом видообразовании новые виды возникают в результате появления пространственно-территориальных преград. Преграды могут быть самого разного свойства. Это такие и чисто географические понятия, как горы, реки, и какие-то антропогенные преграды, как, например, строительство крупных дорог или вспашка поля для нужд сельского хозяйства.

Кстати, именно географические видообразования Чарльз Дарвин и объяснял появлением такого большого количества видов дарвиновских вьюрков, которые обитают на островах Галапагосского архипелага

Дарвин считал, что некоторое количество вьюрков могло быть занесено на эти острова во время бурь, шторма и сильного ветра.

Но так как условия подходили для их жизни, вьюрки обосновались на этих островах, при этом они были изолированы как от популяции на соседних островах, так и от первоначальной южно-американской популяции. Это привело к тому, что внутри таких популяций стали накапливаться изменения, что и привело к образованию новых видов.

Можно сказать, что географическое видообразование возникает и при распадении ареала вида, при так называемом мозаичном ареале. Сейчас перед вами несколько видов одуванчиков, возникшие из некогда предкового вида одуванчика, который занимал весь европейский континент

Одуванчик обыкновенный сейчас занимает лесные опушки, обочины дорог, какие-то сорные места, и это растение вы знаете очень хорошо.

Одуванчик – кок-сагыз произрастает в засушливых местах, поэтому обратите внимание на форму его листьев: его листья немного тоньше и больше срезаны.

Одуванчик розовый освоил высокогорье Тян-Шаня. Он очень похож на одуванчик обыкновенный, но отличается от него окраской лепестков.

Обратите внимание, что географическое видообразование протекает очень медленно. Необходима смена сотен тысяч поколений, для того чтобы совершился процесс образования нового вида.

Второй способ видообразования – это биологическое видообразование.

Биологическое видообразование происходит в пределах ареала одного вида, и в его основе лежит биологическая изоляция.

Пути возникновения биологических изоляций бывают различными. Например, одним из них может быть полиплоидия, когда внутри одной популяции в результате мутации возникают полиплоидные организмы. Эти организмы жизнеспособны, конкурентоспособны, но по своему генетическому составу они отличаются от остальных особей популяции и не могут с ними скрещиваться.

Так внутри одной популяции возникает другая популяция, которая потом формируется уже в отдельный вид. Также в основе биологического видообразования может лежать экологическая изоляция.

Экологическая изоляция – это, например, разобщение в строках размножения внутри одного вида. Это также какие-то сезонные изоляции у части популяций, от целой популяции.

Все это приводит к накоплению изменений, вследствие чего возникает новый вид. Хочется отметить, что строки биологического видообразования значительно короче, нежели географического видообразования. Но результат у них один – образование новых видов.

6. Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля (не менее 2 заданий).

Восстановите последовательность в схеме «Типы видообразования»

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Тип вариантов ответов: (Текстовые,Графические, Комбинированные):

Аллопатрическое, или ____1_____ видообразование является следствием пространственного разделения _____2____ физическими преградами (горные хребты, моря и реки) вследствие их возникновения или расселения в новые места обитания.

Поскольку в данном случае ____3____ отделившейся популяции существенно отличается от материнской, да и условия в месте ее обитания не будут совпадать с исходными, со временем это приведет к ___4____ и формированию нового ___5___.

Тип вариантов ответов: (Текстовые, Графические, Комбинированные):

Варианты ответов: (окончание может быть изменено)

- экологическое

- дивергенция

- конвергенция

- вид

- генофонд

- популяция

- экологическое

- географическое

Аллопатрическое, или географическое видообразование является следствием пространственного разделения популяций физическими преградами (горные хребты, моря и реки) вследствие их возникновения или расселения в новые места обитания.

Поскольку в данном случае генофонд отделившейся популяции существенно отличается от материнской, да и условия в месте ее обитания не будут совпадать с исходными, со временем это приведет к дивергенции и формированию нового вида

Подсказка: если затрудняетесь ответить, посмотрите еще раз видеоролик

Источник