Назовите способы вешения линий и их выполнение.

Положение прямой линии на местности

определяется двумя вехами, поставленными на ее концах. Если линию требуется обозначить более подробно, то ее необходимо провешить, то есть выставить на ней ряд промежуточных вех так, чтобы они находились в створе линии – в одной вертикальной плоскости, проходящей через данную линию. Необходимость в вешении линии возникает преимущественно при их измерении. Вехи обычно устанавливаются через каждые 100–200 м в равнинной и через 20–100 м в холмистой местности, в зависимости от видимости ранее выставленных вех. Вешение линий может производиться на глаз и инструментально, с помощью теодолита.

Рассмотрим основные случаи вешения линий.

Вешение линии между двумя данными точками. Пусть требуется провешить линию АВ (рисунок 6.1), причем точки А и В взаимно видимы и обозначены вехами. Если вешение производится на глаз, то наблюдатель становится на продолжении линии АВ возле точки А, а помощник по указанию наблюдателя выставляет последовательно ряд вех (1, 2, 3 и т. д.) так, чтобы все они находились в створе линии АВ. Вехи при этом устанавливают отвесно

Рисунок 6.1 – Вешение линии между двумя точками

Вешение линии можно производить в направлении «на себя» и «от себя». Вешение на себя дает более точные результаты, так как при этом ранее выставленные вехи не закрывают последующих.

Продолжение линии по двум данным точкам. Если требуется, например, продолжить линию А-4 (см. рисунок 6.1), то вешение следует производить на себя, отступая назад по продолжению линии, и выставлять в створе линии последовательно вехи 3, 2 и т. д. В этом случае вешение может выполнить один наблюдатель без помощника.

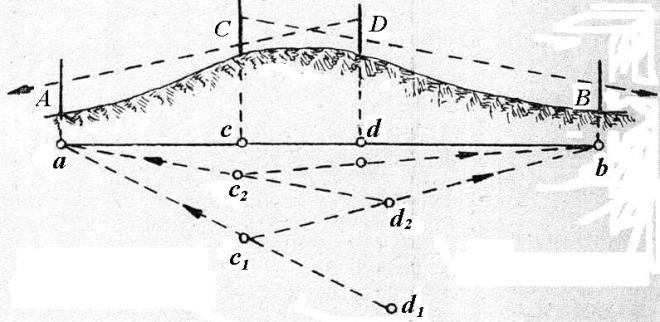

Вешение линии с недоступными точками или через гору. Если требуется провешить линию между недоступными точками А и В (рисунок 6.2), или когда между ними находится возвышенность, не позволяющая видеть из одной точки другую, то путем последовательного приближения к линии выставляют в створе линии одновременно две вехи – C и D. Рабочие, которые выставляют эти вехи, должны последовательно перемещаться относительно друг друга до тех пор, пока правый рабочий не дойдет до створа DCA, а левый – до створа CDB. Схема перемещения рабочих показана на рисунке 6.2.

В случае когда возвышенность между точками А и В такова, что не позволяет найти место, из которого двоим были бы видны концы линии, то установку вех путем последовательного приближения к створу линии делают три человека. Схема их перемещения представлена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.2 – Вешение линии через гору

Рисунок 6.3 – Вешение при помощи трех человек

Вешение линии через овраг. При вешении линии через глубокий и широкий овраг или долину порядок установки вех бывает различный, в зависимости от расположения данных точек А и В и характера склонов оврага. Вешение линии через овраг показано на рисунке 6.4. Последовательность установки вех указана их нумерацией.

Рисунок 6.4 – Вешение через овраг

16. Расскажите порядок измерения линии на местности землемерной лентой.

Измерение ведут два мерщика – передний и задний. Второй (задний) берет себе одну шпильку, а первый – все остальные (10 или 5) и, разматывая ленту, идет по линии. Задний ставит шпильку в начальную точку, зацепляет за нее конец ленты и показывает переднему, как уложить ленту в створ. Находясь в створе линии, передний мерщик встряхивает ленту, укладывает ее на землю и вставляет шпильку в переднюю прорезь ленты.

Выполнив первую укладку ленты, задний мерщик вынимает из земли шпильку, а передний аккуратно выводит ленту из зацепления со шпилькой и оставляет последнюю в земле. Взяв ленту за ручки, мерщики идут вперед по заданной линии и останавливаются тогда, когда задний мерщик подходит к шпильке, оставленной в земле передним. Описанным выше способом откладывают вторую ленту. В дальнейшем мерщики повторяют свои действия до тех пор, пока передний не израсходует все шпильки; задний передает ему собранные шпильки, кроме одной, находящейся в земле, и они продолжают измерение. Число передач шпилек отмечают оба мерщика.

Подойдя к конечной точке, они отсчитывают остаток с точностью до 0,01 м (расстояние между последней шпилькой и концом линии) и подсчитывают длину линии.

Линию обязательно измеряют в обратном направлении и из двух результатов, если они сходятся в пределах допуска, вычисляют среднюю длину Dcp и добавляют к ней поправку за компарирование ленты.

Источник

Вешение линий

Положение прямой линии на местности определяется двумя вехами, поставленными на ее концах. Если линию требуется обозначить более подробно, то ее необходимо провешить, то есть выставить на ней ряд промежуточных вех так, чтобы они находились в створе линии – в одной вертикальной плоскости, проходящей через данную линию. Необходимость в вешении линии возникает преимущественно при их измерении. Вехи обычно устанавливаются через каждые 100–200 м в равнинной и через 20–100 м в холмистой местности, в зависимости от видимости ранее выставленных вех. Вешение линий может производиться на глаз и инструментально, с помощью теодолита.

Рассмотрим основные случаи вешения линий.

Вешение линии между двумя данными точками. Пусть требуется провешить линию АВ (рисунок 6.1), причем точки А и В взаимно видимы и обозначены вехами. Если вешение производится на глаз, то наблюдатель становится на продолжении линии АВ возле точки А, а помощник по указанию наблюдателя выставляет последовательно ряд вех (1, 2, 3 и т. д.) так, чтобы все они находились в створе линии АВ. Вехи при этом устанавливают отвесно.

Рисунок 6.1 – Вешение линии между двумя точками

Вешение линии можно производить в направлении «на себя» и «от себя». Вешение на себя дает более точные результаты, так как при этом ранее выставленные вехи не закрывают последующих.

Продолжение линии по двум данным точкам. Если требуется, например, продолжить линию А-4 (см. рисунок 6.1), то вешение следует производить на себя, отступая назад по продолжению линии, и выставлять в створе линии последовательно вехи 3, 2 и т. д. В этом случае вешение может выполнить один наблюдатель без помощника.

Вешение линии с недоступными точками или через гору. Если требуется провешить линию между недоступными точками А и В (рисунок 6.2), или когда между ними находится возвышенность, не позволяющая видеть из одной точки другую, то путем последовательного приближения к линии выставляют в створе линии одновременно две вехи – C и D. Рабочие, которые выставляют эти вехи, должны последовательно перемещаться относительно друг друга до тех пор, пока правый рабочий не дойдет до створа DCA, а левый – до створа CDB. Схема перемещения рабочих показана на рисунке 6.2.

В случае когда возвышенность между точками А и В такова, что не позволяет найти место, из которого двоим были бы видны концы линии, то установку вех путем последовательного приближения к створу линии делают три человека. Схема их перемещения представлена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.2 – Вешение линии через гору

Рисунок 6.3 – Вешение при помощи трех человек

Вешение линии через овраг. При вешении линии через глубокий и широкий овраг или долину порядок установки вех бывает различный, в зависимости от расположения данных точек А и В и характера склонов оврага. Вешение линии через овраг показано на рисунке 6.4. Последовательность установки вех указана их нумерацией.

Рисунок 6.4 – Вешение через овраг

Длинные линии (километр и более) следует вешить с помощью бинокля или инструмента, снабженного зрительной трубой.

Источник

Линейные измерения. Вешение линий. Закрепление точек

Линейные измерения, т.е. измерения длины линий на местности могут выполняться в зависимости от необходимой точности: непосредственно дальномерами и косвенно.

Непосредственные линейные измерения производят при помощи мерных приборов: рулеток, лент или проволок. Эти приборы изготовляют из стали или инвара (сплав 64% железа и 36% никеля), обладающего малым температурным коэффициентом линейного расширения. Стальными мерными приборами расстояние измеряют с относительной погрешностью порядка 1:1000 –1: 3000, а инварными 1:25000 –1: 1000000.

Дальномеры для определения расстояния применяют оптические (нитяные и двойных изображений), светодальномеры и радиодальномеры. Относительные погрешности расстояний, определенных оптическими дальномерами порядка 1:200 –1:5000, а свето- и радиодальномерами – 1: 10000 – 1: 400000.

Сущность косвенных способов заключается в измерении базиса и углов геометрической фигуры, построенной на местности связывающей базис с определяемым расстоянием. Длину последнего вычисляют по формулам тригонометрии (синусов, косинусов).

Конечные точки измеряемой на местности линии закрепляются знаками (Рис. 1.).

На пунктах основной геодезической сети устанавливают бетонные или железобетонные монолиты, трубы, рельсы, на точках съемочной сети – деревянные столбы и колья. Колышек, закрепляющий точку забивают почти вровень с землей, длина до 30 см, толщина 4-6 см. В верхний срез кола забивают гвоздь. Рядом забивают второй кол – сторожек, на котором записывают номер точки. Иногда вместо кольев используют железные трубки, металлические стержни на тротуарах с покрытием, закрепление точек производится железными гвоздями или костылями.

Рис. 1. Знаки закрепление точек: 1-колышек; 2-сторожок; 3-вешка.

Точки на местности выбирают в процессе рекогносцировки так, чтобы удобно было измерять линию. Если измеряемая длина линии более 150 м, то ее необходимо провешить. Провешить линию, это, значит, выставить по створу ряд вех, которые находились бы в отвесной плоскости, проходящей через две конечные точки измеряемой линии. Веха окрашивается в белый и красный цвета. Обычно вехи устанавливают через 70-100 м в равнинной и через 20-50 м в холмистой местности.

Вешение линий можно производить на глаз или при помощи теодолита. Различают следующие случаи вешения линий при помощи вех. Вешение «на себя» между двумя точками А и В. В точках А и В устанавливают отвесно вехи. Наблюдатель становиться на одном конце линии АВ за вехой, а (рис.2.) Рабочий, по его указанию выставляет последовательно вехи в точках С и D, начиная от точки В, приближаясь к наблюдателю, стоящему возле точки А. Вешение линии «от себя».

Если линию АВ надо проложить «от себя» (рис 3.), то наблюдатель по двум вехам А и В в створе выставляет веху С и так далее. Этот способ менее точный.

Приборы для непосредственного измерения длин линии

Наиболее простым мерным прибором является стальная лента шириной 15 – 20 мм толщиной 0,3 –0,4 мм. Обычная ее длина 20 м. По ГОСТу могут быть ленты 24 и 50 м. Различают ленты штриховые и шкаловые. За длину штриховой ленты принимают расстояние между штрихами, нанесенными на концах ленты.

Мерные ленты разделены на метры, отмеченные бляшками с цифрами метров. Полуметры отмечены заклепками, а дециметры в виде отверстий диаметром 3 мм. При перевозках и хранении ленту наматывают на кольцо и закрепляют винтами. К ленте прилагается 6 или 11 железных шпилек. Шпильки надевают на кольцо.

Для более точных измерений применяют узкие шкаловые ленты шириной 6-10 мм или стальные и инварные проволоки. Чтобы достигнуть постоянного натяжения при точных измерениях применяют динамометры, а для учета температуры ленты термометр.

Линейные измерения, вешение линий, закрепление точек – статья на сайте “студент-строитель.ру”

Посмотрите также:

Нивелирование поверхности Производится с целью получения более точного плана с изображением рельефа местности в равнинных районах.

Тахеометрическая съемка В основе лежит метод пространственного определения точек местности одним наведением зрительной трубы на рейку, установленную на точке (рис.

Геодезические сети Геодезические сети представляют собой совокупность точек местности, положения которых заслеплено и определено на земной поверхности с высокой точностью.

Источник

Вешение линий на местности

Прямую линию на местности обычно обозначают двумя вехами, установленными на её концах. Если длина линии превышает 100 м или на каких-то её участках не видны установленные вехи, то с целью удобства и повышения точности измерения её длины используют дополнительные вехи. Их устанавливают в воображаемой отвесной плоскости, проходящей через данную линию. Эту плоскость называют створом линии. Установка вех в створ данной линии называется вешением (рис. 48).

Рис. 48. Вешение линии

Вешение линий может производиться на глаз, с помощью полевого бинокля или зрительной трубы прибора. Вешения обычно ведут «на себя». Наблюдатель становится на провешиваемой линии у вехи А (рис. 48), а рабочий по его указанию ставит веху в точку С так, чтобы она закрывала собой веху В. Таким же образом последовательно устанавливают вехи в точках D и Е. Установка вех в обратном направлении (от себя), является менее точной, так как ранее выставленные вехи закрывают видимость на последующие. Более точно вехи в створ выставляют по теодолиту, установленному в точке А и сориентированному на веху В.

Источник