Валерий Кандалинцев: О русском богатырском бое и богатырях (По былинам)

О былинах

Былины — замечательно интересное явление русской культуры, и сейчас ещё вызывающее много споров. Изначально народ относился к ним как к достоверному источнику информации (что следует из самого слова), чётко разделяя понятия «былина» и «сказка». Лишь позднее, с ходом времени, люди стали смешивать их.

Кроме того, многие исследователи начали считать былины выражением свойственной мифологизированному народному мышлению субъективации, когда деяния воинских дружин приписывались их предводителям и прямо связывались с их личными именами.

Но в самих былинах содержится достаточно данных, опровергающих подобную оценку.

Легко убедиться в том, что русский фольклор может дать гораздо больше достоверной информации о прошлом, чем так называемая «историческая наука» норманистов.

Богатыри

Дружинами на Руси располагали князья либо бояре. Но далеко не все былинные богатыри были знатного происхождения. Наверняка князем был один Вольга (Олег Вещий?), да ещё Добрыня имел боярский сан. О Дунае, Потоке и Святогоре трудно сказать что-либо определённое, но остальные были изгоями: Илья Муромец и Микула Селянинович — из мужиков; Александр (Олёша) — поповский сын («Алёша Попович»).

Рассказывая о Вольге, былины не забывают упомянуть и его славную княжескую дружину, в то же время отмечая странную для князя любовь к индивидуальным действиям. В случае с другими богатырями подчёркивается их одиночество в битвах.

По былинной традиции богатырь — конный воин, в одиночку сражающийся со множеством. Былины говорят о богатырях, бившихся с десятками и даже с сотнями врагов.

Богатырей было очень мало, и не исключено, что былины донесли имена почти всех.

Что же представлял собою реальный богатырь? Каким он мог быть в жизни?

Богатырский бой

Конечно, это был индивидуальный боец «штучного производства», подготовленный к рукопашному бою с большим числом противников. Боец только нападающий, но ни в коем случае не обороняющийся. Боец, навязывающий свою волю и свои условия боя.

Первая задача нападающего богатыря — преодоление открытого пространства, отделяющего его от врагов, где на большом удалении его могут поразить стрелами. Поэтому богатырь стремился напасть внезапно: либо из засады, неожиданно появившись из-за укрытия перед самым носом врага; либо приблизившись под каким-то коварным предлогом; либо стремительно сближаться, двигаясь как бы «галсами», всё время меняя направление и тем самым сбивая прицел лучников.

Броня его должна была быть по возможности лёгкой и не стеснять движений. Если богатырь использовал щит, прикрываясь от стрел на этапе сближения, то войдя в соприкосновение, бросал щит во врагов и затем бился уже без него, только с поражающим оружием в руках.

Главным оружием богатыря было ударное: палица или булава, — позволяющее наносить сильные удары и быстро проноситься мимо, не ввязываясь в затяжную схватку.

Используя мощь богатырского коня, витязь врывался в середину отряда неприятеля и далее передвигался в толпе вражеских всадников. Движения воина были чрезвычайно резкими, бурными, стремительными и, в то же время, хаотически непредсказуемыми с точки зрения врага.

Богатырь совершал в седле внезапные рывки из стороны в сторону, вперёд и назад — с целью сделать невозможными точные удары копьём или мечом. Иными словами, делал то, что в наше время получило название «качать маятник». Чтобы враги не могли поразить его стрелами, витязь направлял коня в самую гущу всадников. В сумятице конного боя с ним не могли сойтись сразу несколько неприятелей — это облегчало задачу. Богатырь рвался вперёд по сложной кривой и только вперёд. Не останавливался, не замедлял скачки, не выходил из толпы врагов, где его в мешанине тел не могли расстрелять. Сила коня умножалась на скорость. Враги всё время отставали, не успевали зайти сзади, терялись, не видя богатыря в данное мгновение.

Все движения бойца имели выраженный циклический характер, были чем-то вроде безконечного сложного танца, иначе бы он слишком быстро устал. Этот «танец», вероятно, был повторяющимися сериями одних и тех же элементов: бросков, нырков, уклонов и блоков — неотделимых от непрерывного каскада ударов.

Богатырский бой — система постоянного упреждения противника.

Богатырь не мог обращать внимание на каждого из своих врагов, ведь их слишком много. Он действовал независимо от их поведения. Если бы он реагировал на каждого противника и отвечал на его выпады, то победить бы не мог. Богатырь не реагировал, он навязывал стиль боя, не упускал инициативы. Только упреждение и непрекращающийся «танец» в седле плюс скорость конского бега! И у врагов не оставалось шансов.

Богатырь работал «как комбайн»: рубил, колол, сбивал конём.

Понятно, что внезапное появление такого витязя, ворвавшегося в гущу врагов, подобно опустошительному смерчу и кажущегося неуязвимым, производило страшное впечатление, казалось чем-то нереальным, сверхестественным. И вызывало панику.

Подготовка самого богатыря наверняка была в чём-то похожа на подготовку современных мастеров японских, тибетских, китайских, малайских, тайских, индийских, африканских и прочих единоборств.

И Европа в древности знала похожие виды спорта, например, в Элладе популярностью пользовался панкратион. А на Руси долго был известен «простой бой», то есть бой без оружия.

Разумеется, богатырский бой должен был быть чем-то более сложным нежели простой бой, ведь это был бой на коне, с оружием и против большого числа прекрасно вооружённых всадников. Но ничего невозможного в нём нет!

Конечно, подготовка богатыря была делом хлопотным и дорогостоящим, поэтому содержать его могла либо богатая сельская община или боярин, либо город, либо князь. Ну а «киевский князь Владимир Красное Солнышко» имел, по былинам, сразу много богатырей.

Богатырский конь

Вся надежда витязя — на коня. Богатырский конь умел совершать сложные колебательные движения, делать внезапные резкие броски, сбивать с ног лошадей противника.

Подготовка богатырского коня была целым искусством, и это отражено в былинах. Длительное обучение и тщательная шлифовка, специальная диета и изнурительные тренировки, купание в утренней росе и многие другие обязательные ритуалы — всё это давало удивительные результаты. Образ Сивки-Бурки или Бурушки-Косматушки неотделим от богатырского образа.

Конечно, далеко не каждый жеребёнок мог стать богатырским конём. Былины донесли некоторые особенности испытаний, которым богатырь подвергал кандидата на роль своего боевого товарища. Витязь резко толкал жеребёнка рукой в бок. Богатырский конь должен был отличаться устойчивостью, ведь характерными движениями богатыря в бою были резкие рывки в сторону!

Помимо прочего, такие рывки предъявляли повышенные требования к надёжности крепления седла, которое ни при каких условиях не должно было сбиться на бок. Былины уделяют этому большое внимание, часто и подробно описывают двенадцать (!) подпруг, перечисляют каждую, упирая на прочность материала — от шёлка до железа!

Об энергетике богатырского боя

В результате долгого обучения и изнурительных тренировок сам богатырь и его конь приобретали способность к взрывному высвобождению большой энергии, долго перед тем накапливаемой.

Но даже очень сильный и подготовленный человек, овладевший искусством боя со многими противниками сразу, вряд ли мог легко высвобождать полностью всю энергию, необходимую для победы над десятками и сотнями опытных вояк.

Но в прошлом было нечто подобное богатырям. Варварская Европа знала берсеркров, «людей-медведей», «оборотней», наводивших ужас на большие массы врагов. Берсеркры часто бились голыми руками и в момент атаки даже отбрасывали щит (точно как богатыри). Такого берсеркра можно было убить издали, но если он врывался во вражеские ряды, то противнику оставалось лишь бегство.

Сохранились свидетельства того, что берсеркры опьяняли себя отваром мухомора. Этот отвар подобно наркотику позволял реализовать скрытые возможности организма.

Вероятно, и богатыри, эти конные «близнецы» берсеркров, использовали какое-то снадобье вроде мухомора. [Кстати, былины сообщают и то, как Илья Муромец стал богатырём. Сидел он себе сиднем на печи. Тут пришли некие бродячие волшебники и напоили его чем-то. Напиток явно был одурманивающим, ибо Илья испытал необычайный прилив сил и жажду подвигов. Он вскочил, бросился вон из дома и начал швырять камни и коряги. С этого момента он почувствовал вкус к ратным потехам и начал приобщаться к «богатырским играм».]

Недруги богатырей часто называли их словами «ярыга» или «ярыжка», что буквально значит «пьяница», «опоённый».

Не исключено, что перед боем богатыри поили наркотическим «чудо-питьём» и своих коней.

Богатырский сон

Применение такого снадобья позволяло выложиться полностью, до предела, преодолеть инстинкт самосохранения, «вычерпать силу до дна», зато после боя богатырь впадал в своего рода «транс изнеможения». Состояние упадка сил должно было продолжаться долго и быть чрезвычайно тяжёлым. Понятно, что подобные перепады уровней энергетической насыщенности организма не способствовали здоровью и долголетию.

Потери энергии в бою могли быть настолько значительными, что становились тяжким испытанием даже для закалённого и приученного к лишениям организма богатыря. Иногда витязь (как Дунай), победив врагов, ложился на землю и тихо умирал от изнеможения. Долгий восстановительный период отдыха описан в былинах как «богатырский сон», в том смысле, что воин набирался сил от «матери-сырой-земли».

Именно в такие периоды восстановления сил «спящий» богатырь мог быть легко взят в плен.

Поэтому у богатыря обязательно был верный и надёжный спутник, охранявший безпомощного богатыря в период его богатырского сна.

Богатырский образ жизни, или богатырство, неизбежно приводил к стремительному и полному износу организма. Даже не учитывая реальной опасности гибели или ранений в бою, богатырство само по себе, как образ жизни, губило бойца.

Но богатыри сознательно жертвовали собой ради своей земли, своего народа, своего мира.

Как ушло время богатырей

Смыслом существования богатырей был бой одного со множеством. Витязи воевали не толпой, а по одному. Они сражались с десятками и сотнями — с отдельными небольшими отрядами. Но они не могли биться с настоящей хорошо организованной армией.

Когда военное дело развилось до определённого уровня, когда появилось сложное и мощное оружие, когда увеличилась численность войск и уплотнились боевые порядки, когда усовершенствовалась тактика — «перевелись богатыри на Руси».

Поздние былины прямо связывают это с утверждением на Руси Орды и с установлением новых порядков. Может, так и было (или же богатыри исчезли раньше, просто исторические потрясения русского распада и последующего установления Русской Орды оказались слишком страшными для современников).

История того, как «перевелись богатыри на Руси», подтверждает общую картину бурного развития Руси во все эпохи. И того, как новые исторические веяния в Русском центре мира вытесняли старые отжившие традиции и технологии на застойные окраины Ойкумены. Так и «боевые искусства» оказались как бы законсервированными в отсталых странах Дальнего Востока. Ведь там столетиями не появлялось ничего такого, что могло бы перевести общество на более высокий уровень развития.

Источник

Русские дружины в бою. Часть 6

Летописи рассказывая о войнах и битвах, очень скупы на мелкие детали. Летописцы передавали общий ход событий, отмечали особенности, например, особенно упорные, жестокие битвы. Поэтому сообщить нам о приёмах боя они не могут. Восточные и византийские авторы также скупы на подобные детали.

В результате исследователи вынуждены обращаться к исторической реконструкции. Ещё одним источником могут выступить скандинавские саги. Скандинавские воины и по вооружению, и по приемам боя были близки русским воинам. Понятно, что саги как источник для реконструкции событий весьма ненадежны. Необходим критический анализ. Но всё же некоторые данные исследователи смогли вычленить, и они близки к объективности. К тому же для сочинителя саги описания боя не самоцель, обычно описываются мотивы конфликта, поведение героев. Автор скажет: герой «взмахнул мечом», «отрубил ногу», «нанес удар», но как воин двигался, как именно нанёс удар, мы из саги не узнаем.

Современные любители изготавливают копии древнего оружия, защитного вооружения, пробуют имитировать сражения и индивидуальные схватки. Военно-историческая реконструкция стала в наше время весьма массовым явлением. Однако она также далека от реального боя, как и условные, спортивные «боевые» искусства. Реальные воинские навыки, как и боевые искусства, были направлены на уничтожение противника. Это серьёзно меняет психологию боя. Есть и другие детали, которые сильно отличают современную реконструкцию от настоящего боя. Оружие затуплено, что увеличивает безопасность участников, но снижает достоверность применения оружия. Оно становится тяжелее, чем было в древности. Особенно это касается мечей. Кроме того, в современной реконструкции массово применяются доспехи, защитное вооружение. А процент воинов в древнерусском войске, которые имели шлемы, не говоря уж о кольчугах и пластинчатых доспехах, был небольшой. Голову защищала обычная шапка. Вой из сельской местности шел сражаться в обычной одежде. В более древние времена славяне могли биться и обнаженными. Единственным массовым защитным вооружением был щит. Воинам же без доспехов угрожало не тупое оружие и товарищ по клубу, а настоящие враги и острые копья, сабли и топоры.

Поэтому современные историки могут сообщить всего несколько деталей, которые можно назвать достоверными. Где учился русский воин? Как уже сообщалось ранее, древний человек привыкал к оружию с раннего детства. Нож, топор, лук, охотничье копье и кистень были повседневными предметами быта, защитой от зверя и лихого человека. То или иное оружие было в каждой семье, и нередко его приходилось пускать в ход. Дети приучались к оружию с помощью детских луков, копий и т. д. Высокий уровень общей физической подготовки русского человека поддерживался самой жизнью и культурой. Люди были постоянно заняты физической деятельностью. Негативные массовые социальные болезни, вроде алкоголизма, наркомании отсутствовали в принципе. Помогали поддерживать высокую физическую готовность и такие элементы народной культуры, как праздничные пляски, кулачные бои.

Очевидно, что в княжеских и боярских дружинах воинские умения целенаправленно развивали. Профессиональные воины были освобождены от необходимости заниматься производственной и торговой деятельностью. Наличие свободного времени позволяло целенаправленно развивать силу, выносливость, ловкость, вырабатывать боевые навыки. При дружине готовили и смену, отроков. Тот, с кем с детства системно работали, становился профессиональным воином, чьи умения резко выделяли его среди окружающих. Так «Сага о Ньяле» описывая одного из лучших воинов Исландии – Гуннара, сообщает, что тот мог рубиться как правой, так и левой руками, хорошо метал копья и ему не было равных в стрельбе из лука. «Он мог подпрыгнуть в полном вооружении больше чем на высоту своего роста и прыгал назад не хуже, чем вперед…».

Древний воин мог проявить свои навыки в двух случаях – в индивидуальном поединке и, что происходило значительно чаще, в строю. По письменным источникам мы знаем, что индивидуальные поединки были обычным делом на Руси. Так, в Русском государстве существовала практика судебных поединков, когда отстаивая свою честь и достоинство можно было выступить самому, или выставить специально подготовленного бойца. Справедливость Божьего суда, «поля» (судебного поединка) признавалась на Руси вплоть до 16 столетия. Обычно такой поединок происходил, когда обе стороны имели равные доказательства, и правду обычным путем определить было нельзя. «Бой правды» существовал с древнейших времен и был наследием первобытной эпохи.

Мы также знаем о случаях рукопашного боя на поле сражения – это поединок юноши-кожемяки и печенега (992 год). Но, пожалуй, самый знаменитый подобный поединок – это бой Пересвета и Челубея перед началом Куликовской битвы. Судя по всему, это был классический бой тяжеловооруженных всадников, элиты вооруженных сил того времени. Они были вооружены длинными кавалерийскими копьями, и в этой схватке был применён основной приём тяжеловооруженных конных копейщиков – таранный удар.

В индивидуальных поединках, чаще всего соотношение оружия было примерно равным – оба воина имели щит и меч, или топор. Иногда одна из сторон могла использовать копье. Обычно воин держал оружие в правой руке, щит в левой руке перед собой. Существовала определённая стойка. Считается, что боец стоял к врагу вполоборота на слегка согнутых ногах, прикрывая щитом большую часть тела (за исключением головы и ног ниже колена). У русов были распространены круглые щиты диаметром примерно около 90 см. Рубящие удары мечом или топором наносились с большой силой и амплитудой. Исландские саги рассказывают об отрубленных конечностях, разрубленных головах и телах. Воин, нанося удар, старался не отводить щит слишком далеко вбок, чтобы не открыться для удара противника. В поединке один на один ноги были едва ли не самым уязвимым местом бойца. Круглые щиты позволяли хорошо маневрировать, но не прикрывали все тело. Воину надо было угадать направление удара противника, чтобы не попасть под удар, или опустить щит вниз. Надо отметить, что схватки меч на меч, без щитов в источниках не отмечены. Мечи того времени, каролингского типа с их небольшой рукоятью и массивным навершием не были предназначены для фехтования.

Главной же областью применения боевых навыков был строевой бой. Не зря бой «стенка на стенку» массово бытовал в России вплоть до начала 20 столетия. Именно такой бой учил строевому бою. Он учил держать удар противника, не разрывать строй, вырабатывал чувство локтя, товарищества. Основа древнерусской «стены» — пехотинец, вооруженный мечом, топором, копьем и защищенный щитом. Строй мог быть плотным, чтобы не дать возможность прорваться сквозь него вражеской коннице. В этом случае в передних рядах были воины вооруженные копьями, в том числе рогатинами. С помощью рогатин останавливали боевых коней, справлялись с ратниками в доспехах всех степеней защиты. Строй пехоты мог быть и не слишком плотным. Чтобы иметь возможность для маневренного боя со щитом. Это касалось боя пехоты с пехотой и небольших отрядов. В то же время строй и не должен был слишком растянут – слишком большой проем не позволял поддерживать соседа и тех, кто в другом ряду. В строевом бое не было место для рыцарских поединков один на один, били того противника который ближе. Кроме того, решительный и опытный противник мог вклиниться в слишком большой проем, разрушить боевой порядок, что было чревато деморализацией и бегством.

Битвы начинались с применения метательного оружия. По примерам битв англичан с французами известно, что луки могли сыграть и решающую роль в схватке. В большой битве попасть в противника было не так сложно, как в одиночную цель. Поэтому если концентрация лучников на одной стороне была значительной, другая сторона могла понести большие потери ещё до начала рукопашной. Спасение в такой ситуации было одно. Прикрыться щитами и быстро атаковать, стремительным броском сокращая расстояние с врагом. А эффективно воевать с конными отрядами лучников было вообще невозможно, не имея таких же отрядов. Надо сказать, что лучников могли применять не только на начальной стадии боя. Уже в ходе сражения, лучники из задних рядов могли обстреливать противника.

По мере сближения боевых порядков в ход шли сулицы – дротики, метательные копья. Технически бросок легкого копья выглядел следующим образом. Боец удерживал сулицу примерно в области центра тяжести и посылал её в цель. Копьё направляли не прямо вперед, а немного вверх, чтобы задать оптимальную траекторию полета, которая обеспечивала наибольшую дальность полета. Сулицы метались воином с расстояния 10-30 метров.

В бою применялось и такое психологическое оружие, как боевой клич. Так византийский историк Лев Диакон рассказывает о боевом кличе русских воинов князя Святослава Игоревича во время сражения под Доростолом: «Росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве устремлялись, ревя, как одержимые, на ромеев (жители Византии называли себя «ромеями», т. е. «римлянами» — автор)…». Боевой клич имел огромное значение. Во-первых, и для язычников, и для христиан — это было обращение к высшим силам, богам (Богу, святым). Клич был наследием древнейшей эпохи. Воин седой древности шёл в бой с именем своего бога-покровителя. «Один!» — у скандинавов. Воина могли убить в любой миг, и последняя мысль была очень важна. Мысль о боге-воине, была «тропой» в мир богов. Во-вторых, клич был неким словом-ключом, который вводил дружину, войско особое психологическое состояние, «боевой транс». В-третьих, клич оказывал определённое моральное воздействие на противника. Наконец, боевой клич был средством укрепления боевого духа воинов, способствовал единению войска, где все бойцы ощущали себя одним целым. А единение войска было залогом победы.

В ближнем бою главный удар принимает на себя первый ряд. В него старались ставить тяжеловооруженных воинов, воинов в кольчугах и пластинчатых доспехах. Обычно первый ряд, как и второй, был насыщен копейщиками. Воины прикрывались щитами и наносили удары копьями, мечами и щитами. Нельзя забывать, что воины обычно имели не один тип основного и вспомогательного оружия. К примеру, копье и топор, меч и топор (чекан, булаву и т. д.). Оружием старались поразить того, кто откроется. Старались удерживать в поле зрения сразу несколько противников и следить за соседями справа и слева, чтобы прийти им на помощь в случае необходимости.

В ближнем бою топор и меч использовались схожим образом. Но в технике работы ими было несколько отличий. Режущая поверхность меча выше, его вес больше, чем у топора. Мечу необходима большая амплитуда удара. Кроме того, вероятность поражения у меча выше за счёт длины лезвия. Топор меньше и требовал от воина быстроты и точности удара. Меньший вес топора позволял действовать быстро, менять направление удара, широко применять обманные движения. В то же время энергия удара топора такова, что даже будучи затупленным, он может нанести тяжелые повреждения противнику.

Второй ряд, который действовал под прикрытием первого ряда, также был массово вооружен копьями. Копье не требовало много места для маневра и позволяло наносить быстрые и точные удары в любую открытую часть тела врага. Обычно копье использовали для колющих ударов. Хотя в некоторых случаях ими можно было наносить и рубящие удары. Но для этого подходили специальные копья, с длинными и широкими наконечниками, которые имели протяженные боковые поверхности. Воины-копейщики также работали не по одному, а по нескольким противникам. Нанося удар по тому, кто открылся. Особенно опасны были колющие удары в лицо. Во втором ряду с успехом могли применять и широколезвийные топоры на длинной рукояти. Такое оружие хорошо подходило для нанесения сильных рубящих ударов. Одновременно выступающий вперед угол лезвия можно было использовать для колющего удара в лицо неприятелю.

Нельзя забывать и того факта, что южнорусские дружины с начала XI века были преимущественно конными. Однако восстановить конный бой методом современной исторической реконструкции практически невозможно. Сказывается невозможность подготовить настоящих боевых коней, а боевой конь сам по себе был оружием. По былинам известно, что кони богатырей участвовали в схватках. Нет возможности и для полноценных, долгих тренировок конных воинов, такая необходимость давно отпала.

Историки могут только с относительной степенью вероятности предполагать, как сражались конные дружинники на Руси. Широко применяли таранные копейные удары. При этом, судя по рассказам источников, копье часто ломалось. Затем пускали в ход сабли, мечи, топоры, булавы, кистени и пр. вооружение. Видимо, некоторую роль играла унаследованная со времен скифо-сарматской эпохи тактика применения отрядов конных лучников.

Тактика и стратегия

О тактике и стратегии древних русов нам известно больше, чем о боевых приемах. Довольно много можно узнать от византийских авторов, так как Русь и славяне были постоянными супротивниками Византийской империи. Ромеи тщательно записывали свои войны с врагами. Понятно, что эти тексты надо подвергать тщательному анализу. Византийцы склонны преувеличивать свои достоинства, преуменьшать достижения противника. Бывает, что у них в сражениях гибнут десятки ромеев и сотни, тысячи противников.

Прокопий Кесарийский отмечал, что славяне VI века были мастерами «партизанской», диверсионной войны. Жилища строят в удаленных, труднодоступных местах, защищённых лесами, болотами, реками и озерами. Славянские воины умело устраивали засады, наносили внезапные удары по противнику. Применяли различные военных хитрости. Славяне были хорошими пловцами, умело форсировали водоемы. Славянские разведчики умело скрывались под водой, используя полый внутри тростник для дыхания. Вооружены славянские воины были копьями, в том числе метательными (сулицами), луками, щитами.

О применении «партизанской» тактики славянами в VI веке говорит и другой византийский автор, полководец и император Маврикий Стратег: «Ведя разбойную жизнь, они любят совершать нападения на своих врагов в местах лесистых, узких и обрывистых. С выгодой для себя используют засады, внезапные нападения и хитрости, ночью и днем, выдумывая многочисленные уловки». Про «разбойную» жизнь автор явно приврал. Особенно если учесть экспансию самой Византии на земли населенные славянами.

Византийские авторы отмечают, что славянские отряды «сражаться в правильном бою не стремятся, ни показываться в местах открытых и ровных не желают». В принципе такая тактика была обусловлена теми задачами, которые решали славянские дружины. Славянские князья в тот период (т. н. «эпоха «военной демократии») были нацелены на захват добычи, а не ведение «правильной» войны и захват территории. Поэтому никакой надобности в «генеральных сражениях» с византийскими войсками не было. Для того чтобы успешно выполнить задачу, дружине надо было внезапно вторгнуться на вражескую территорию, разорить определённые области и быстро уйти, не вступая в бой с высланными против них войсками.

Византийский историк, живший в начале VII века, Феофилакт Симокатта приводит пример успешной славянской засады. Так, когда ромейский главнокомандующий, брат императора, не проведя соответствующей разведки и не веря, что поблизости может быть неприятель, приказывает войскам начать переправу. Когда реку перешла первая тысяча воинов, она была уничтожена «варварами». Это был старый, выверенный прием – ударить по переправе врага, не дожидаясь, пока на берег перейдёт всё войско противника.

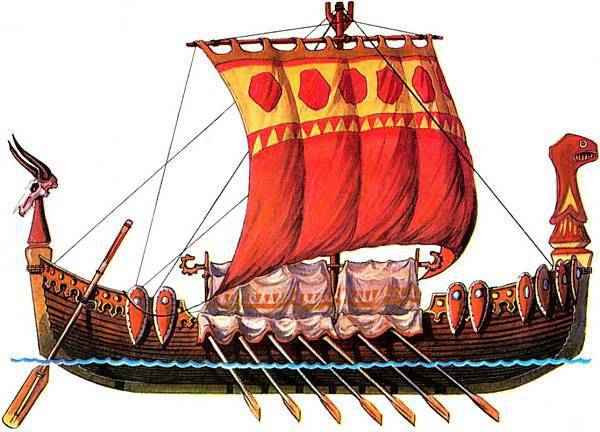

Источники сообщают, что русы умело применяли суда в войне. Важную роль в боевых действиях славян играли легкие речные суда – однодревки. Так их называли от того, что в основе каждого судна был положен один большой выдолбленный (выжженный) древесный ствол. Ему по мере необходимости наращивали из досок борта, такие суда назывались насадами. Были у славян и корабли класса «река – море» — лодьи (ладьи). Почти во всех русско-византийских войнах мы видим применение флотов русскими воинами. Их главной функцией была транспортная – они перевозили воинов и грузы. Ладья могла перевезти 40 – 60 человек. Численность флотилий достигала нескольких сотен судов, а иногда и 2 тысяч. Применение таких флотилий резко повышало мобильность русского войска, особенно в условиях насыщенности региона реками и озерами. Черное море было настолько освоено русами, что его называли Русским.

Необходимость противостоять конным отрядам степняков довольно быстро сделал конные дружины важной частью русского войска. Как уже выше отмечалось, примерно с XI века основой войска на Южной Руси была конная дружина. Судя по стремительному движению армии Святослава, он уже массово использовал конницу, включая вспомогательную – печенежскую и венгерскую. А пехоту перевозил с помощью кораблей. Конные воины в основном были тяжеловооруженными дружинниками, которые имели несколько типов оружия (копье, меч, сабля, топор, булава, кистень и др., в зависимости от предпочтений воина). Но были и легковооруженные лучники. Таким образом, был использован, как опыт Византии, с её тяжеловооруженными конниками – катафрактариями, так и применения степняками быстрых, легковооруженных всадников, способных к внезапным ударам.

Битва новгородцев и суздальцев в 1170 году, фрагмент иконы 1460 года.

Однако при Святославе основой армии ещё была пехота. Да и сам князь предпочитал биться в пешем строю. Русы в это период бились тесным пешим строем – «стеной». По фронту «стена» составляла около 300 м и в глубину достигала 10-12 шеренг. В первых рядах стояли хорошо вооруженные воины. Фланги могла прикрывать конница. Атакуя «стена» могла выстраиваться таранящим клином, где на острие наступали самые опытные и хорошо вооруженные воины. Такую «стену» было весьма непросто опрокинуть даже тяжелой византийской коннице. В решающей битве с ромеями под Адрианополем в 970 году менее боеспособные конные фланги войска Святослава — венгры и печенеги, попали в засаду и были опрокинуты, но основные русско-болгарские силы продолжили наступление в центре и смогли решить исход сражения в свою пользу.

В XI—XII столетиях русское войско будет разделено на полки. Как правило, в центре боевого порядка стоял пехотный полк – городские и сельские ополченцы. А на флангах конные дружины князей и бояр (полки левой и правой руки). К концу XII века к делению на три полка по фронту добавилось деление на четыре полка в глубину. Появится передовой или сторожевой полк перед основными силами. В дальнейшем основные силы мог дополнить резерв, или засадный полк.

Источник