- Способы увеличения пропускной способности нефтепровода.

- Технические решения для оптимизации производительности нефтепродуктопроводов

- Исследование посвящено сравнительному анализу современных технических решений, применяемых для обеспечения требуемой (увеличения) пропускной способности существующих магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.

Способы увеличения пропускной способности нефтепровода.

В процессе эксплуатации магистральных нефтепроводов могут возникать обстоятельства, которые вызывают необходимость перераспределения грузопотоков транспортируемой нефти. Выходом из сложившейся ситуации может быть либо строительство новых (параллельных) нефтепроводов, либо увеличение пропускной способности существующих магистралей.

Последний вариант можно реализовать изменением (Q-H) характеристики перекачивающих станций или линейной части трубопровода, при которых рабочая точка перемещается вправо. Это может быть достигнуто следующими способами: сооружением дополнительных станций на линейных участках между существующими (удвоением числа ПС), либо прокладкой дополнительных лупингов.

Теоретическое решение задачи о повышении производительности существующего нефтепровода подробно изложено в [17,18]. Однако на практике увеличение пропускной способности ограничивается как условием прочности трубопровода, так и возможностями насосных агрегатов.

На стадии проектирования трубопровода насосы подбираются из условий их работы в зоне оптимального режима, то есть при наибольшем значении коэффициента полезного действия. Смещение рабочей точки вправо приводит к изменению режима работы насосов, и как следствие, выход из их рабочей зоны. Поэтому при удвоении числа ПС неизбежна их реконструкция с заменой насосных агрегатов, а также возможное изменение схемы их соединения с последовательной на параллельную.

Как правило, на стадии проектирования толщина стенки трубопровода рассчитывается исходя из распределения линии гидравлического уклона при всех возможных режимах его работы. Удвоение перекачивающих станций приводит к перераспределению давлений (напоров) на линейных участках нефтепровода, что может привести к нарушению прочности трубопровода. Кроме того, необходимо учитывать уменьшение прочности трубопровода при значительном сроке его эксплуатации.

Повышение производительности нефтепровода от проектного значения Q до некоторого Q* учитывается коэффициентом увеличения пропускной способности, равном c= Q*/Q.

Рассмотрим возможные варианты увеличения производительности нефтепровода.

Увеличение пропускной способности без реконструкции перекачивающих станций (при HСТ¹const)

Примем для простоты, что все перекачивающие станции укомплектованы однотипными магистральными насосами, работающими по последовательной схеме соединения. При удвоении перекачивающих станций рабочая точка переместится из положения А в В и производительность трубопровода возрасте от проектной Q=QПР до значения Q1. Напоры, развиваемые насосами ПС, несколько уменьшатся, т.е. HСТ¹const (рис. 1.34).

Как видно из рисунка, значение Q1 может значительно превышать величину Q0, которая соответствует правой границе рабочей зоны насоса. Поэтому реализация метода удвоения числа ПС (без реконструкции) возможна в случае перемещения рабочей точки в положение C, то есть промежуточные станции второй очереди должны развивать меньший напор (работать с меньшим количеством насосов). В этом случае пропускную способность нефтепровода целесообразно увеличивать прокладкой дополнительных лупингов на линейных участках, что позволяет переместить рабочую точку в положение E.

| 2×n×HСТ |

| n×HСТ |

| Рабочая зона |

| A |

| C |

| E |

| B |

| h |

| Q |

| Q0 |

| Q1 |

| Q |

| H |

| DH |

| Рис. 1.34. Совмещенная характеристика трубопровода и ПС при HСТ¹const 1 – (Q-H) характеристика нефтепровода; 2 – (Q-H) характеристика нефтепровода с лупингом; 3 – (Q-H) характеристика ПС |

Общую протяженность лупинга для одного эксплуатационного участка нефтепровода найдем из совместного решения уравнений баланса напоров:

при проектной производительности

и после прокладки лупинга длиной lЛ

Решая уравнения (1.104 ) и (1.105 ) относительно расхода, получим

Коэффициент увеличения пропускной способности определим с учетом (1.106) и (1.107) из равенства

Общая протяженность лупинга, найденная из выражения (1.108) при известном значении c, составит

Размещение лупингов на отдельных участках трассы выполняется с учетом размещения перекачивающих станций и ограничений по подпорам и напорам. Кроме того, должны быть учтены разрешенные напоры на линейных участках и рельеф трассы нефтепровода.

Увеличение пропускной способности с реконструкцией перекачивающих станций (при HСТ=const)

Рассмотрим случай, когда увеличение производительности нефтепровода предполагается с заменой всех основных насосов на всех ПС. Насосы подбираются так, чтобы развиваемый каждой ПС напор соответствовал проектному значению, то есть HСТ= HПР =const. При этом коэффициент полезного действия должен быть наибольшим в области возможного увеличения производительности нефтепровода.

В случае удвоения числа ПС рабочая точка на совмещенной характеристике сместится из положения A в положение B (рис. 1.35).

| 2×n×HСТ |

| n×HСТ |

| A |

| C |

| B |

| Q |

| Q1 |

| Q |

| H |

| DH |

Рис. 1.35. Совмещенная характеристика трубопровода и ПС

1 – (Q-H) характеристика нефтепровода; 2 – (Q-H) характеристика нефтепровода с лупингом

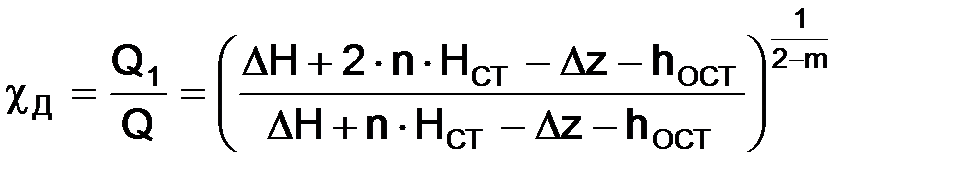

Найдем коэффициент увеличения пропускной способности для случая HСТ=const. Запишем уравнение баланса напоров:

для n перекачивающих станций (до удвоения ПС)

и после удвоения ПС

Коэффициент увеличения пропускной способности при дублировании числа ПС с учетом (1.110) и (1.111) составит

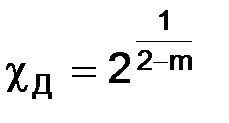

Если предположить равенство DH=Dz+hОСТ, то из (1.112) получим

Определим протяженность лупинга, обеспечивающего такое же увеличение производительности, что и при удвоении числа перекачивающих станций (cЛ = cД). В этом случае рабочая точка совмещенной характеристики будет соответствовать точке C (рис. 1.35). Запишем уравнение баланса напоров для нефтепровода с лупингом

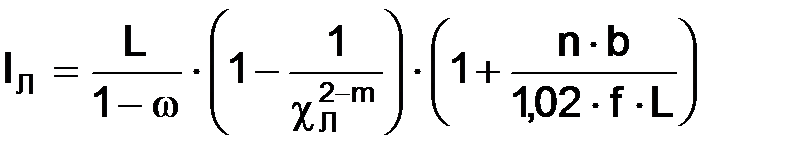

Решая совместно (1.110) и (1.114) относительно lЛ, получим

Проанализируем влияние режима течения на коэффициент увеличения пропускной способности cД и относительную длину лупинга lЛ / L. Результаты сравнения приведены в табл. 1.7.

Влияние режима течения на cД и lЛ / L

| Режим течения | m | w | cД | lЛ / L |

| Ламинарный | 0,5 | |||

| Гидравлически гладкие трубы | 0,25 | 0,297 | 1,486 | 0,712 |

| Смешанное трение | 0,123 | 0,272 | 1,447 | 0,687 |

| Квадратичное трение | 0,25 | 1,414 | 0,667 |

Из таблицы следует, что при ламинарном режиме течения нефти эффективность удвоения ПС и применения лупинга ( LЛ = L) одинакова. При турбулентном режиме течения эффект от применения лупинга превышает эффект от удвоения ПС.

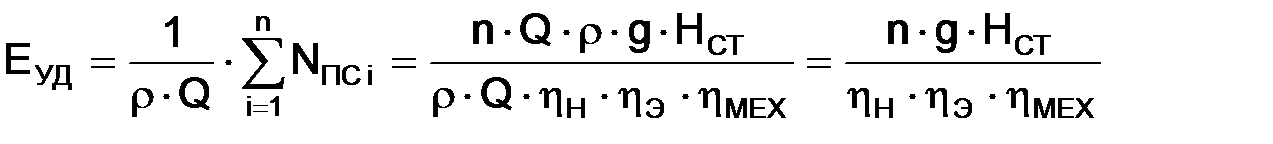

Сопоставим теперь рассмотренные способы увеличения пропускной способности с точки зрения удельных затрат электроэнергии на 1 тонну перекачиваемой нефти. Если пренебречь энергозатратами на работу подпорных насосов, из формулы (1.87) следует

После удвоения перекачивающих станций (при HСТ=const)

Если предположить равенство коэффициентов полезного действия насосов hН, электродвигателей hЭ и механической передачи до и после удвоения числа ПС, относительное увеличение энергозатрат составит

В случае применения лупинга прирост пропускной способности нефтепровода происходит за счет снижения гидравлического сопротивления линейной части, то есть без участия перекачивающих станций. В этом случае

Таким образом, анализ способов увеличения производительности нефтепровода позволяет сделать следующие выводы:

§ во всех случаях применение лупингов предпочтительнее удвоения числа перекачивающих станций (как с точки зрения удельных энергозатрат, так и согласования режимов работы насосных агрегатов);

§ если не предполагается реконструкция существующих перекачивающих станций с заменой насосных агрегатов, увеличение производительности ограничено правой границей рабочей зоны насосов.

Источник

Технические решения для оптимизации производительности нефтепродуктопроводов

Исследование посвящено сравнительному анализу современных технических решений, применяемых для обеспечения требуемой (увеличения) пропускной способности существующих магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.

В настоящее время динамично происходят процессы диверсификации грузопотоков и смены стратегических направлений перекачки, что требует оперативного увеличения пропускной способности отдельных трубопроводов. При этом, ключевую роль играет необходимость оптимизации и сокращения капитальных и эксплуатационных затрат при безусловном выполнении задач по обеспечению требуемой производительности трубопроводных систем.

Традиционные методы увеличения пропускной способности (строительство лупингов и вставок большего диаметра, увеличение количества перекачивающих станций) дороги и продолжительны по времени их реализации. В настоящее время в ПАО «Транснефть» задача оперативного увеличения производительности трубопроводов решается применением противотурбулентных присадок (ПТП). Недостатком применения присадок является их высокая стоимость.

В современных нормах технологического проектирования, по аналогии с принципом вариантного проектирования по СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», применяемым для новых трубопроводов – проектирование по критериям оптимальности (минимальные затраты при сооружении и эксплуатации трубопровода), задекларирован принцип выбора способа обеспечения заданной пропускной способности с применением технико-экономического расчёта. Вместе с тем, алгоритмы реализации данного принципа на практике в нормативных документах не обозначены.

Настоящая статья содержит основные принципы и предлагает механизм реализации выполнения вариантных (оптимизационных) расчетов, применяемых для целей выбора варианта обеспечения требуемой производительности на эксплуатируемых трубопроводах.

Расчёт вариантов обеспечения заданной пропускной способности является предварительным расчётом, позволяющим до начала проектных работ или технико-экономического проектирования провести предварительный оценочный анализ вариантов по экономическому критерию – минимизации капитальных и эксплуатационных затрат.

Расчёт вариантов позволяет из значительного множества различных способов обеспечения требуемой пропускной способности выбрать несколько (с различными, но близкими по критерию минимальных затрат), для дальнейшего анализа по неэкономическим параметрам (эксплуатационная надёжность, безопасность, ремонтопригодность и т.д.), и/или для формирования обращения в проектную организацию.

Преимуществом выполнения оценочного расчёта на ранней стации реализации варианта является высокий уровень влияния на последующие затраты при низких (фактически, равных нулю) текущих затратах.

Выбор способов обеспечения требуемой пропускной способности определяется оценочным технико-экономическим расчётом. Критерием выбора набора решений является минимизация капитальных и эксплуатационных затрат за рассматриваемый период эксплуатации трубопровода:

где ω1, ω2, … , ωn – суммарные затраты вариантов в пределах, не более чем на 30 % превышающих вариант с минимальными суммарными затратами ωmin;

ωmin – минимальные суммарные затраты варианта по всем рассмотренным вариантам:

где ωk – суммарные затраты k-го варианта за t-лет эксплуатации.

Затраты k-го варианта за t-лет эксплуатации предлагается определять по формуле:

где T – расчётный период эксплуатации, лет;

Rt – прогнозное значение индекса-дефлятора, соответствующего t-му году эксплуатации;

КЗk – капитальные затраты k-го варианта, необходимые для выполнения работ по реконструкции трубопровода;

ЭЗk(t) – эксплуатационные затраты k-го варианта за t-ий год эксплуатации.

Капитальные затраты k-го варианта включают замену участков линейной части, ограничивающих требуемое рабочее давление на выходе НПС, строительства лупингов, узлов ввода ПТП, реконструкции ТТ и оборудования (в том числе замена насосов или роторов насосов)

Эксплуатационные затраты k-го варианта за t-ий год включают противотурбулентную присадку и дополнительную электроэнергию для перекачки заданного объема продукта, при повышении давления на выходе НПС по сравнению с электроэнергией для перекачки этого же объема нефти, но без увеличения давления на выходе НПС.

Стоимость единицы электроэнергии, присадки, замены трубы и оборудования принимается в расчётах в качестве исходных данных.

Для построения расчётной гидравлической модели технологического участка магистрального нефтепровода использованы общепринятые в практике гидравлических расчетов трубопроводов математические формулы и методики.

Сравнение технических решений по обеспечению требуемой пропускной способности выполнено на примере условного технологического участка трубопровода условным диаметром 1000 мм и протяженностью 330 км, с 4-мя перекачивающими станциями, на котором необходимо обеспечить пропускную способность 80 млн.т/год.

Для выбора варианта обеспечения требуемой производительности технологического участка рассмотрены следующие технические решения:

увеличение допустимого рабочего давления на выходе НПС за счет замены ограничивающих участков линейной части;

доработка или замена существующих насосных агрегатов с учетом требуемых производительности и расчетных давлений на выходе НПС;

использование противотурбулентной присадки. В данном примере рассмотрена противотурбулентная присадка «FLO MXA» с кривой эффективности, приведенной в статье;

удлинение существующих лупингов DN800 мм;

строительство вставок DN1000 мм или DN1200 мм к существующим лупингам;

комбинирование вышеуказанных вариантов.

Принятый эксплуатационный горизонт для производительности 80 млн./год – 10 лет.

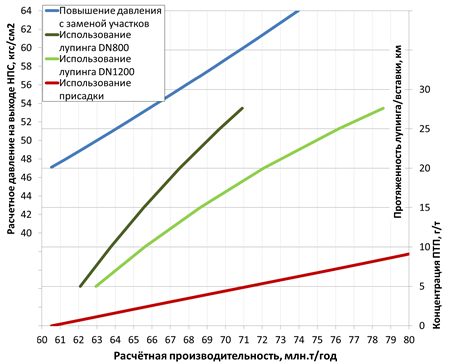

В процессе исследования, выполнена серия расчетов с заданным малым шагом увеличения давления на выходе НПС, протяженности лупингов и концентрации присадки, результаты расчёта для участка от НПС-1 до НПС-2 приведены на графиках (рис.1 и рис.2).

Рис. 1. Результаты расчетов увеличения производительности в зависимости от применяемых технических решений на примере участка от НПС-1 до НПС-2

Рис. 2. Результаты оценочных расчётов стоимости применяемых технических решений на примере участка от НПС-1 до НПС-2

Аналогичные расчёты выполнены для всех участков от НПС до НПС рассматриваемого технологического участка.

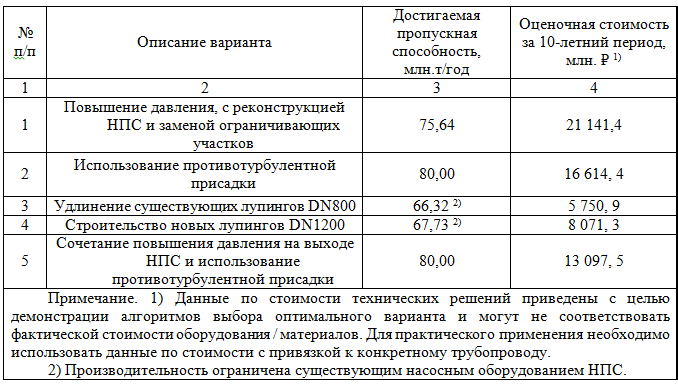

Сравнение оценочной стоимости технических решений по обеспечению производительности технологического участка 80 млн.т/год приведено в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение оценочной стоимости технических решений

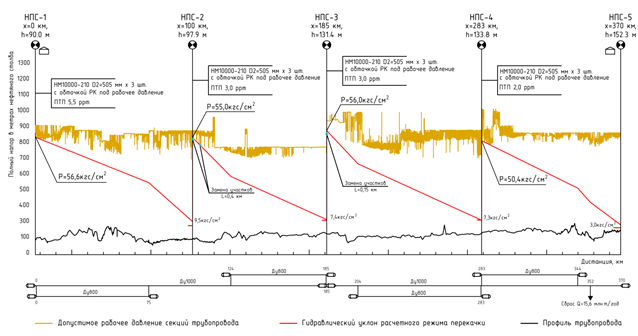

Результат моделирования расчетного режима работы технологического участка с производительностью 80 млн.т/год приведен на рис.3.

Рис. 3. Результат моделирования расчетного режима работы технологического участка с производительностью 80 млн.т/год

Каждый участок эксплуатируемых магистральных трубопроводов между НПС имеет свою уникальную специфику: несущую способность труб, протяженность, профиль трассы, насосное оборудование, сконфигурированное под существующие режимы, схему перекачки. Следовательно, стоимость и достигаемый эффект от различных технических решений могут существенно отличаться: на одних участках целесообразно увеличить рабочее давление, на других – наоборот, нарастить производительность за счёт применения лупингов и противотурбулентной присадки.

С учётом вышеизложенного, целесообразно выполнять сравнительные расчёты для каждого «перегона», с заданным малым шагом изменения протяженности лупингов, концентрации присадки, давления на выходе НПС и т.д.

По результатам исследования предложен унифицированный алгоритм проведения оптимизационных расчётов при выборе технических решений для обеспечения требуемой производительности нефте- или нефтепродуктопровода (см. рис. 4).

В рассмотренном примере, для технологического участка протяженностью 300 км с 4 работающими НПС требуется выполнить порядка 200 расчетов, в связи с чем для решения задач определения оптимальной комбинации технических решений целесообразно создание специализированного программного комплекса.

Рис. 4 Алгоритм проведения оптимизационных расчётов

[1] Оценка затрат на строительство нефтегазовых объектов: зарубежный и российский опыт / Д. Гизбрхт, В. Яценко, Е. Дубовицкая, М. Ткаченко // Нефть и капитал. – 2014. – №5. – С. 2‑3.

[2] Буцаев И.В., Абрамова Н.С., Злобина О.В., Телышев С.В., Тухватуллин Р.М. Выбор оптимальных решений на концептуальной стадии проектирования обустройства месторождений с применением критериальной оценки на примере Куюмбинского месторождения // Нефтяное хозяйство. 2017. № 4. С. – 103-107.

[3] Лисин Ю.В., Сёмин С.Л., Зверев Ф.С. Оценка эффективности противотурбулентных присадок по результатам опытно-промышленных испытаний на магистральных нефтепроводах // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2013. № 3. – С. 6-11.

[4] Настепанин П.Е., Евтух К.А., Чужинов Е.С., Бархатов А.Ф. Особенности применения противотурбулентной присадки на магистральных нефтепроводах, оснащенных САРД на базе МНА с ЧРП // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2013. № 3. – С. 12-17.

Источник