- Регулирование приемистости нагнетательных скважин нефтяных месторождений

- В статье рассмотрены методы регулирования приемистости нагнетательных скважин нефтяных месторождений. Авторы показывают, что подавляющее большинство из них основывается на использовании химических реагентов. За счет правильного рецептуростроения удается добиться изоляции водопритока в нефтяные скважины, регулирования профиля их приемистости, ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн и заколонного пространства, а также подавления соле- и пескопроявления.

- Увеличение приемистости нагнетательных скважин

- Увеличение приемистости нагнетательных скважин путем их обработки сухокислотным составом

Регулирование приемистости нагнетательных скважин нефтяных месторождений

В статье рассмотрены методы регулирования приемистости нагнетательных скважин нефтяных месторождений. Авторы показывают, что подавляющее большинство из них основывается на использовании химических реагентов. За счет правильного рецептуростроения удается добиться изоляции водопритока в нефтяные скважины, регулирования профиля их приемистости, ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн и заколонного пространства, а также подавления соле- и пескопроявления.

Основным способом разработки нефтяных месторождений, как в России, так и в других странах является поддержание необходимого пластового давления с помощью закачки воды. При этом, достижение максимальных показателей нефтедобычи во многих случаях определяется эффективностью работы нагнетательных скважинных агрегатов.

В процессе разработки нефтяных месторождений важно знать характер и динамику приемистости скважин, возможность максимального охвата пластов закачиваемой водой [1]. К сожалению, на практике зачастую отсутствуют не только широкомасштабные промысловые исследования, но и описания реальной геологической модели.

Несмотря на это, в результате широкого развития очагового заводнения доля нагнетательных скважин в эксплуатационном фонде постоянно растет.

В процессе нагнетания в скважины пресных вод открытых водоемов, стоков с нефтепромыслов наблюдается заиливание поверхности фильтрации привнесенными взвешенными твердыми фракциями, смолами, нефтепродуктами и солями. В результате этого происходит снижение и зачастую полная потеря приемистости пластов и как результат – снижение нефтедобычи.

Важнейшим фактором, влияющим на данный показатель, является качество подготовки призабойной зоны нагнетательных скважин, вводимых под закачку после бурения или из эксплуатационного фонда. Эта важная задача решается путем очистки призабойной зоны от глинистого раствора, твердых и дисперсных фракций, асфальтеновых и смолопарафинистых отложений, образующихся в процессе эксплуатации скважин.

На заключительных этапах разработки месторождений с использованием закачки воды может возникнуть проблема недостаточного охвата продуктивного пласта. Это связано с особенностями геологического строения залежи, неоднородностью, коллекторскими свойствами пород, а именно: пористостью, проницаемостью, остаточной нефтенасыщенностью, податливостью системы заводнения.

В результате основной объем закачиваемой воды фильтруется по промытым каналам, оставляя невыработанными менее проницаемые объемы продуктивного пласта.

Основные факторы, влияющие на приемистость, хорошо известны и описаны в технической и патентной литературе. Они подразделяются на три основные группы.

размеры поровых каналов, виды пористости и характер распределения пор по размерам;

наличие глинистых пропластков и реальная площадь фильтрации;

количество связанной воды;

Качество закачиваемой воды:

плотность, температура, вязкость;

совместимость с пластовой водой;

содержание нефтяной пленки, ароматических углеводородов;

наличие твердых частиц и их фракционный состав;

режим нагнетания, скорость закачки и давление нагнетания;

согласованность отбора и закачки;

ремонтные работы в призабойной зоне, применение химических реагентов;

кольматация из-за набухания глин, выпадение солей при фронтальной кольматации пористой среды.

С целью предупреждения потерь приемистости сегодня разработаны многочисленные методы регулирования фильтрационно-емкостных характеристик в призабойной зоне, которые призваны качественно и количественно восстановить ее и увеличить охват пластов заводнением. Подавляющее большинство основываются на использовании химических реагентов (кислот, ПАВ, полимерных гелей и т.д.) [2–4].

Состав композиций подбирают таким образом, чтобы решить несколько проблем.

Это изоляция водопритока в нефтяные скважины, регулирования профиля приемистости нагнетательных скважин, ликвидация негерметичности эксплуатационных колонн и заколонного пространства, а также подавление соле- и пескопроявления.

В частности, решение ряда проблем на некоторых месторождениях удалось достичь включением в состав реагентной композиции гелеобразующих компонентов [5].

Подобный инновационный прием был использован авторами [6 – 8], которые для обработки призабойного пласта использовали комбинацию следующих химреагентов: препарат моющий «МЛ-Супер», ТУ-2383-002-51881692-2000,; высокодисперсный порошок «Полисил» ТУ 2169-001-05793979-00, неионогенное ПАВ марки «Неонол АФ9–12» ТУ 2483-077-05766801-98; соляную кислоту ингибированную (24%-ную) ТУ 6-01-04689381-85-92, техническую воду.

При рецептуростроении композиций было принято во внимание, что высокое межфазное натяжение углеводородных сред в призабойной зоне пласта затрудняет их извлечение из капиллярных каналов пористой среды, снижая рабочие дебиты, а наличие в порах газообразной фазы делает это явление более резко выраженным. Для снижения поверхностного и межфазного натяжений при обработке нагнетательных скважин весьма удачным оказалось применение подкисленных растворов поверхностно-активного вещества, например,«Неонола АФ9 – 12». Его закачка в нагнетательную скважину дает возможность кислоте более полно проникать в пустоты пористой среды и в тонкие каналы продуктивного пласта, удаляя нефть с поверхности породы. Такой вид обработки изменяет также смачиваемость пород-коллекторов, предотвращает образование или разрушение эмульсии кислота – нефть, благоприятствует удалению из призабойной зоны отработанного кислотного раствора и продуктов реакции, включая твердые взвеси, предупреждая образование твердых компонентов или увеличение вязкости при контакте кислоты с нефтью.

Увеличение приемистости нагнетательных скважин объясняется тем, что при попадании «Полисила» в поровое пространство происходит сильная гидрофобизация поверхности. Это изменяет энергетику поверхностного слоя коллектора, обусловливая удаление рыхлосвязанной пластовой воды из ранее недренируемых или слабо дренируемых интервалов и зон пласта, что не позволяет воде в течение длительного времени блокировать коллектор в призабойной зоне. Кроме того, гидрофобизация породы препятствует диспергированию и набуханию содержащихся в пласте глинистых частиц в присутствии водного фильтрата. Это увеличивает эффективное сечение поровых каналов за счет снижения толщины гидратных оболочек физически связанной воды с гидратированной поверхностью глинистых частиц. С другой стороны, при обработке породы «Полисилом» ее поровое пространство приобретает органофильные свойства, что снижает межфазное натяжение на границе нефть – порода – вода. В результате этого повышаются фазовые проницаемости для нефти и воды. Указанные факторы способствуют улучшению капиллярной пропитки и, в конечном счете, увеличивают скорость фильтрации закачиваемой воды [6].

В ходе проведенного исследования было показано, что неионогенные поверхностно активные вещества являются не только активными эмульгаторами, но и в значительной степени снижают адгезию глинистых частиц к породе продуктивного пласта.

Данный практический вывод позволил создать реагент «МЛ-Супер», способный снизить стабильность водонефтяной эмульсии и обеспечить эффект «вымывания» нефти из горных пород. К достоинствам данного ПАВ можно отнести и то обстоятельство, что в его присутствии меняется характер протекания процессов, происходящих на границах нефть – газ – вода – порода, улучшаются реологические свойства нефти.

С целью проверки влияния новых реагентов на увеличение приемистости пластов были приготовлены и экспериментально апробированы две композиции.

Экспериментальное изучение процесса фильтрации пресной воды в глинизированных коллекторах проводилось на модели элемента пласта, представляющей собой трубку тока длиной 22 см и диаметром 3,2 см, которая заполнялась смесью из 95% кварцевого песка и 5% монтмориллонитовой глины. Из трех основных типов глин — каолинит, гидрослюды и монтмориллонит – различных по степени набухания, в качестве глинистого компонента модели был выбран монтмориллонит, как обладающий наибольшей способностью к набуханию.

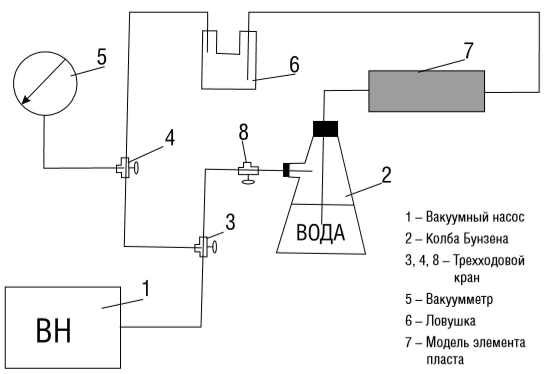

Модель элемента пласта вакуумировалась и насыщалась пластовой водой (принципиальная схема узла вакуумирования и имитации насыщения породы пластовой водой для определения пористости и объема пор представлена на рис.1).

Рис.1. Принципиальная схема узла вакуумирования и насыщения пластовой водой модели элемента пласта для определения пористости и объема пор

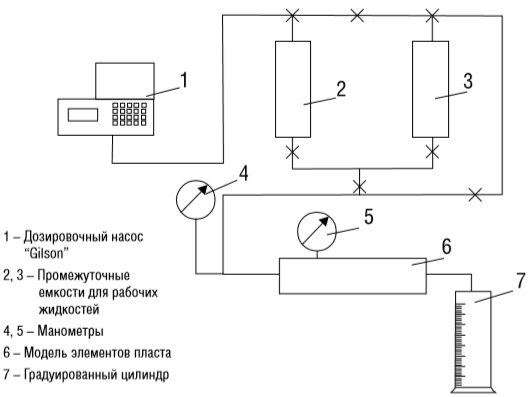

Водопроницаемость керна находилась на фильтрационной установке фирмы «Gilson» (принципиальная схема узла фильтрации представлена на (рис.2).

Рис.2. Принципиальная схема узла фильтрации по определению реологических и нефтевытесняющих свойств закачиваемых флюидов

Первоначально пластовая вода вытеснялась из трубки керосином (создание остаточной водонасыщенности), а затем керосин – пластовой водой (создание остаточной нефтенасыщенности).

Так как степень набухания глинистых частиц зависит от минерализации закачиваемой воды, то в проводимых экспериментах для получения наибольшего эффекта в модель элемента пласта после создания остаточной нефтенасыщенности, закачивалась пресная вода, по которой определялась водопроницаемость. Полученная до закачки исследуемого состава водопроницаемость (К1) сопоставлялась с водопроницаемостью после закачки химсоставов (К2 и К3). По отношению данных показателей (θ1= К2/К1 и θ2= К3/К1) делали заключение об эффективности того или иного химсостава или технологии его применения. В проведенных экспериментах объем закачиваемой оторочки химсостава составлял – 0,1 объема пор модели элемента пласта; линейная скорость фильтрации – 7 м/сут.

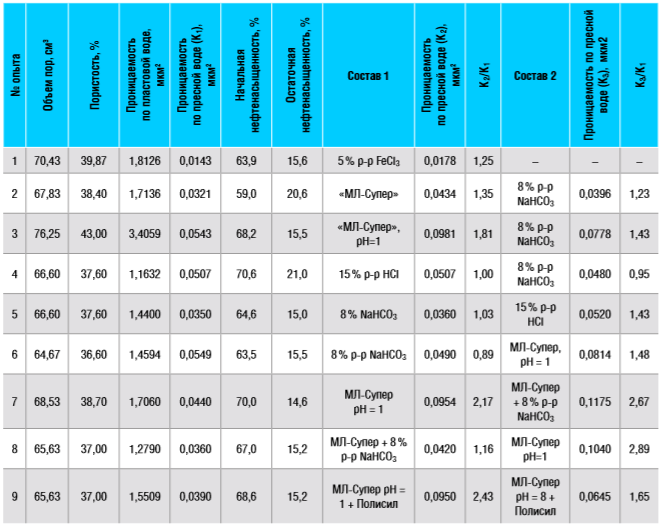

Полученные экспериментальные данные приведены в таблице. Из нее следует, что наилучшие результаты получены в опытах №7 и №9. Так, например, после прокачки кислотного «МЛ-Супер» было достигнуто увеличение исходной проницаемости в 2,17 раза, а при добавлении в этот же состав небольшого количества реагента «Полисил» — увеличение проницаемости составило 2,43 раза. Подобный позитивный результат может быть объяснен наличием в используемой композиции гидрофобных добавок в виде кремнийсодержащих соединений, а также соляной кислоты. При взаимодействии последней с карбонатными породами образуется углекислый газ, разжижающий нефть и снижающий ее поверхностное натяжение [9].

ТАБЛИЦА 1. Результаты исследований химреагентов с целью повышения проницаемости коллектора

Промысловые испытания

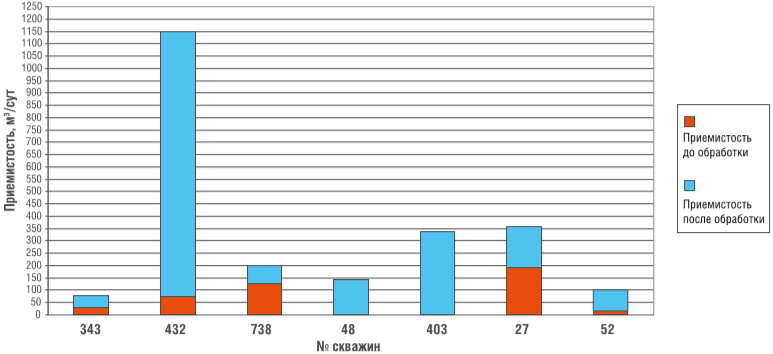

В соответствии с полученными лабораторными результатами с целью увеличения приемистости были обработаны 7 нагнетательных скважин НГДУ «Сергиевскнефть» и «Первомайскнефть» АО «Самаранефтегаз». Данные промысловых испытаний представлены на рис. 3.

РИС. 3. Результаты промысловых испытаний поверхностно‑активных композиций на основе материалов «МЛ‑Супер» и «Полисил»

Для увеличения приемистости были исследованы следующие составы:

Композиция 1 — Кислотная поверхностно-активная композиция (КПАК)

Кислота соляная концентрированная – 47,3%

Вода техническая – остальное.

Композиция 2 — Поверхностно-активная композиция (ПАК):

Расход каждой композиции составлял не менее 1м 3 на один погонный метр перфорированной толщины пласта.

Процесс реагентной обработки осуществляли по следующей схеме:

На первой стадии — подача кислотным агрегатом расчетного количества КПАК в насосно-компрессионные трубы (НКТ) и вслед за этим дозирование требуемого объема ПАК при максимально возможном давлении, не превышающем уровня опрессовки эксплутационной колонны. Перемещение компонентов композиции к забою пласта проводили технической водой с помощью агрегата ЦА – 320 в объеме НКТ. По окончании работы скважину оставляли на двухчасовую выдержку и подключали затем к водоводу.

Предложенная технология активно используется в России и республиках СНГ, так как позволяет в широких пределах регулировать приемистость нагнетательных скважин, активно растворять осадки выпавших солей, подавлять разбухание глинистой составляющей продуктивных пластов и высокоэффективно отмывать породу от адсорбированных на ней нефтепродуктов. Благодаря этому существенно повышается эффективность воздействие на грунт соляной кислоты, присутствующей в поверхностно-активной композиции.

1. Хисамутдинов Н.И., Ибрагимов Г.З., Кобяков Н.И., Муслимов Р.Х., Телин А.Г., Ким М.Б., Хазипов Р.Х. Опыт восстановления и регулирования производительности добывающих и нагнетательных скважин. – М.: ВНИИОЭНГ, 1990. – 50с.

2.Патент RU№2112873. Способ обработки пласта нефтяных месторождений. (опубл. 1998 г.).

3. Патент RU №2279463. Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин, снижения обводненности и повышения нефтеотдачи и способ его приготовления (опубл. 2006 г.).

4. Патент RU №2307860. Состав для удаления асфальтеносмолопарафиновых отложений и гидрофобизации призабойной зоны пласта (опубл. 2007 г.).

5. Афанасьев С.В., Волков В.А., Турапин А.Н. Полимерные гелевые композиции для очистки магистральных трубопроводов сложной конфигурации и переменного диаметра от отложений // Neftegaz.ru. Деловой журнал. 2019. №12. С.64 – 67.

6. Грайфер В.И., Колесников А.И., Котельников В.А. и др. Возможность повышения конечного нефтеизвлечения за счет обработок нагнетательных скважин материалом «Полисил» // Нефтяное хозяйство. 1999. №5. С.44 – 46.

7. Калинин Е.С., Кирьянова Е.В., Степаненко В.Ф. К вопросу о применении моющего препарата «МЛ-СУПЕР» в технологиях по реагентной разглинизации продуктивных коллекторов // Интервал. 2002. №1. С.14– 16.

8. Акташев С.П., Волков В.А., Калинин Е.С. и др. Увеличение приемистости нагнетательных скважин месторождений Самарской области с применением многофункционального реагента «МЛ-СУПЕР» и «Полисил» // Интервал. 2003. №2. С.12– 14.

Источник

Увеличение приемистости нагнетательных скважин

Категории

- Бизнес/ 16

- Бизнес в жизни/ 18

- Венчур/ 2

- Маркетинг/ 22

- Нефть и газ/ 53

- Орг. технологии/ 21

- Персонал/ 3

- Право/ 7

- Продажи/ 30

- Производство/ 9

- Стратегия/ 15

- Технологии/ 22

- Топливо/ 23

- Торговля/ 2

- Управление/ 41

- Финансы/ 2

- Фондовый рынок/ 6

- Экономика/ 39

Увеличение приемистости нагнетательных скважин путем их обработки сухокислотным составом

По сложившейся промысловой практике для поддержания пластового давления в продуктивные пласты закачивают подземные, поверхностные воды, попутные сточные воды или их различные смеси.

Как правило, на промыслах отсутствует высокопроизводительное фильтровальное оборудование для очистки закачиваемых вод от взвеси, что предопределяет кольмата цию прискважинной зоны и снижение приемистости нагнетательной скважины. Кроме того, во многих случаях коэффициент приемистости нагнетательных скважин не соответствует гидродинамическим параметрам пласта из-за кольматации порового пространства продуктивного пласта глинистыми коллоидноисперсными частицами бурового раствора.

В общем случае состав кольматирующих образований нагнетательных скважин представлен веществами органического и минерального происхождения. Для удаления кольматирующих образований прискважинных зон скважин традиционно используют солянокислотные и глинокислотные растворы. Несомненным их преимуществом является способность переводить в растворенное состояние алюмосиликаты, слагающие глинистые минералы. Вместе с тем при определенных условиях в процессе обработки в прискважинной зоне возможно образование труднорастворимых и нерастворимых соединений, закупоривающих поровое пространство продуктивных песчаников. Кроме того, соляно- и глинокислотные растворы обладают высокой коррозийной активностью и агрессивностью, что обусловливает применение ингибиторов и специальных мер по защите обслуживающего персонала. Жидкое состояние таких технологических растворов предопределяет необходимость их транспортирования на месторождения в значительных объемах.

В качестве альтернативы растворам можно использовать для обработки скважин экологически безопасные порошкообразные реагенты. Они разрешены в добыче и транспортировании нефти, удобны при хранении, транспортировании и приготовлении растворов непосредственно у скважины. Основные технологические операции

реализуются при помощи стандартного оборудования, используемого при ремонте скважин. Все эти факторы указывают на перспективность применения порошкообразных реагентов для обработки скважин в условиях отдаленности месторождений от транспортных артерий и ограниченного пространства морских платформ.

Взаимодействие порошкообразных реагентов с глинистыми образованиями происходит на основе комплексных химических и физико-химических процессов, обеспечивающих как частичное их растворение, так и перевод в пелитовую тонкодисперсную фазу. При этом в агрегатах глинистых образований разрушаются коагуляционные контакты, происходит их коренная структурная перестройка с потерей способности к последующей агрегации, что позволяет удалить их из пласта при создании депрессии. Одновременно увеличивается проницаемость пород прискважинной зоны за счет удаления цементирующих образований песчаников и, кроме того, происходит растворение железистых кольматирующих образований в виде сульфида, лимонита, гетита и гидрогетита.

Для определения изменений, имевших место при взаимодействии растворов из порошкообразных реагентов с различными типами глин, использовались метод электронной спектрофотометрии и рентгенофазовый, хроматографический и фотометрический анализы. Эффективность разработанных рецептур растворов оценивалась на опытно-фильтрационных моделях и путем экспериментальных обработок нагнетательных скважин.

Полученные спектрограммы растворов в ультрафиолетовой области и глинистых образований в инфракрасной области после обработки однозначно свидетельствуют о химическом взаимодействии растворов с образованиями глинистых пород. В ходе экспериментов прослежено также растворение алюмосиликатов, слагающих решетки глинистых минералов. Суммарные весовые потери образцов глин в исследуемых растворах изменяются от 5 до 15,5 %.

При рентгенофазовом анализе твердой фазы образцов из глин различного состава после обработки растворами установлены существенные изменения в минералогическом составе исходных пород.

Процесс взаимодействия реагентов с глинистыми образованиями сопровождается выделением газов, компонентный состав которых, по данным хроматографического анализа, во многом определяется как природой используемых реагентов, так и составом примесей в глинистых образованиях.

Опытно-фильтрационные исследования по оценке эффективности реагентной разглинизации проводились на кернах песчаных пород, отобранных из продуктивных пластов месторождений Западной Сибири и месторождения Белый Тигр, расположенного на юге шельфа Вьетнама. По данным 17 опытов, общая доля восстановления коэффициента проницаемости относительно первоначального составляет от 61,8 до 91,3 %, при среднем значении 80,7 %.

Адаптация разработанных технологий применительно к конкретным месторождениям включает постановку фильтрационных исследований процесса разглинизации кернов продуктивных пород в термобарических условиях месторождения, оценку влияния растворов на матрицу пород, определение времени воздействия растворов на продуктивный пласт и др.

Базовый сухокислотный состав для терригенных коллекторов характеризуется следующими показателями:

- при 10%-ной концентрации состава реакция среды 0,95;

- устойчив при температуре 140 °С;

- коэффициент коррозии сталей групп прочности Д, К, N-80 и Р-105 в среднем в 6,7 раза меньше, чем при использовании стандартного глинокислотного раствора.

Обработки нагнетательных скважин по разработанной технологии проводились на месторождениях Западной Сибири, Украины и шельфа Вьетнама.

В Широтном Приобье обработки скважин производили на Яунлорском, Мыхпайском и Лянторском месторождениях, приуроченных к Сургутскому и Нижневартовскому сводам. Здесь мезозойско-кайнозойские отложения имеют мощность около 3000 м, и нефтегазоностность связана с отложениями юры (тюменская свита) и нижнего мела (мегионская и нижневартовская свиты). Залежи выявлены в 16 пластах на глубинах от 1800 до 2900 м с коллекторами порового типа. В минералогическом составе цемента песчаников преобладает глинистая составляющая (каолинит-гидрослюдистый, хлориткальцитовый цемент). Открытая пористость песчаников изменяется снизу вверх по разрезу от 9 до 27 %, проницаемость коллекторов варьируется в широких пределах – от 0,8 до 500 мД, пластовая температура – от 70 до 100 °С.

Муравленковское месторождение расположено в 120 км к северу от г. Ноябрьска в зоне Среднеобской и Надым-Пургской нефтеносных областей. Оно приурочено к брахиантиклинальной складке простирания с более крутым восточным крылом. На месторождении открыты одна газовая залежь в сеноманских отложениях и три нефтяные залежи в валянжинских отложениях. Нижнемеловые нефтяные залежи вскрыты на глубинах 2450 – 2660 м и приурочены к верхней части мегионской свиты, представленной переслаиванием пачек аргиллитов и песчаников с преобладанием песчаников. Кровля продуктивных пластов располагается в своде на абсолютных отметках от 2465 до 2530 м, водонефтяной контакт (ВНК) – от 2505 до 2595 м. Песчаник мелкозернистый. Тип цемента преимущественно контактный, в различной степени карбонатный. Средние значения коэффициентов: пористости – 18 %, проницаемости – 36 мД, расчлененности – 4,8. Пластовое давление 25,8 МПа, температура 81–84 °С.

Луквинское месторождение расположено в Предкарпатском прогибе и приурочено к Луквинской складке, представленной антиклиналью, осложненной серией поперечных нарушений. Нефтяная залежь вскрыта на глубине 1200–1500 м и приурочена к породам нижнеменилитовой подсвиты, представленной чередующимися пачками песчано-алевролитовых и глинистых пород. Средняя эффективная толщина составляет 34 м, нефтенасыщенная – 26,7 м. Открытая пористость изменяется от 6 до 15 %. Проницаемость высокопористых малоглинистых разностей достигает 30–70 мД.

Особенность залежи – высокая степень насыщения нефти парафином (7–12 %) и селикагелевыми смолами (10–15 % ). При пластовой температуре 38–41 °С имеются все предпосылки для выпадения парафина в пласте, поэтому для поддержания пластового давления в залежь нагнетается горячая вода при температуре на устье скважины 70–80 °С.

Месторождение Белый Тигр на шельфе юга Вьетнама. В песчаниках нижнего олигоцена была произведена обработка трех скважин. Усредненные геолого-технические показатели объекта разработки: глубина – до 4200 м, коэффициент проницаемости 30 мД, пластовая температура 140 °С, пластовое давление 32,4 МПа, плотность нефти в пластовых условиях 720 кг/м3.

На месторождении Белый Тигр в соответствии со сложившейся промысловой практикой для поддержания пластового давления осуществляют очаговое заводнение пластов морской водой. В составе закачиваемых вод содержание механических примесей изменяется от 3,5 до 7 мг/л при среднем значении 3,95 мг/л, причем до 90 % примесей имеет размер в пределах 1 – 4 мкм. Анализом минералогического состава механических примесей установлено, что основной составляющей кольматирующих образований продуктивных пород являются гидроксиды железа (продукты коррозии оборудования) и агрегаты силикатов (продукты жизнедеятельности морских микроорганизмов). В виде примесей присутствуют такие минеральные формы, как кварц, полевой шпат, карбонаты и образования в виде магматических пород.

Результаты обработок нагнетательных скважин представлены в таблице: Обобщенные данные по эффективности реагентных обработок нагнетательных скважин

| Объект | Число скважин | Суммарный расход нагнетания, м3/сут | Приращение расхода нагнетания, м3/сут | |

| до обработки | после обработки | |||

| Мегионская группа месторождений | 24 | 2175 | 6120 | 3945 |

| Муравленковское месторождение | 5 | 720 | 1230 | 510 |

| Луквинское месторождение | 4 | 172 | 396 | 224 |

| Месторождение Белый Тигр | 3 | 355 | 996 | 641 |

| Итого | 36 | 3422 | 8742 | 5320 |

Таким образом, по результатам обработок 36 нагнетательных скважин среднее приращение расхода нагнетания составило 148 м3/сут, т. е. расход нагнетания увеличился в среднем на 155 %. Дальнейшая интенсификация воздействия сухокислотного состава возможна при наложении волновых колебаний.

Источник