Химики нашли способ превратить СО2 в топливо

Экология потребления.Технологии:Чтобы получить энергию, как правило, необходимо что-нибудь сжечь: обычные автомобили сжигают топливо в двигателях внутреннего сгорания, электромобили заряжают свои батареи от электричества, поступающего, например, на ТЭЦ, где сжигают природный газ, и даже нам для мышечной или умственной работы надо «сжечь» внутри себя съеденный завтрак.

Чтобы получить энергию, как правило, необходимо что-нибудь сжечь: обычные автомобили сжигают топливо в двигателях внутреннего сгорания, электромобили заряжают свои батареи от электричества, поступающего, например, на ТЭЦ, где сжигают природный газ, и даже нам для мышечной или умственной работы надо «сжечь» внутри себя съеденный завтрак.

В любом органическом топливе, будь то бензиновые углеводороды или углеводы из шоколадки, содержатся атомы углерода, которые в конце своего энергетического пути превращаются в углекислый газ. Ну а газ, в свою очередь, отправляется в атмосферу, где он может накапливаться и вызывать всякие нехорошие эффекты вроде глобального потепления.

С энергетической точки зрения углекислый газ абсолютно бесполезен, поскольку углерод в нём полностью «сгорел», прочно и неразрывно связав себя с двумя атомами кислорода.

Гореть он уже не горит, и единственное что с ним можно сделать – утопить или закопать. Утопить его можно, растворив в океане – и это действительно один из способов утилизации СО2. Другой способ – закачать его под высоким давлением под землю, желательно там, где есть нефтяные месторождения; это позволит повысить отдачу нефтяных пластов и поможет добыть больше нефти. Однако химики всё же нашли способ «сварить кашу из топора» – существует третий путь утилизации СО2, когда его превращают в топливо.

Чтобы превратить СО2 в топливо, нужно «похимичить» с молекулой углекислого газа, например, отобрать у неё один атом кислорода. Тогда углекислый газ превратится в угарный газ СО. Несмотря на то, что для большинства угарный газ – это «тот газ, от которого периодически погибают неаккуратные пользователи дровяных печей», в промышленности его используют в самых разных процессах: во-первых, его можно сжечь и получить энергию, во-вторых, его можно использовать в металлургических процессах, а в-третьих, из него можно синтезировать различные органические молекулы, в том числе и жидкое топливо. Как раз последний пункт и открывает перед углекислым газом нефтехимические перспективы.

Однако стоит заметить, что использование угарного газа в химических целях не есть что-то совсем новое. Ещё на заре ХХ века германские химики Франц Фишер и Ганс Тропш разработали способ, как из обычного угля получить жидкое топливо: сначала из каменного угля и воды получают синтез-газ – так называется смесь угарного газа и водорода, а затем с помощью катализатора из синтез-газа получают различные углеводороды.

Этот способ был востребован, когда обычной нефти не хватало, однако со временем, во второй половине двадцатого века метод получения топлива из угля стала просто дорогой альтернативой «классическим» нефтеперерабатывающим технологиям. Но если в процессе Фишера-Тропша в качестве сырья используют каменный уголь, который сам по себе есть полезное ископаемое, то химики из Массачусетского технологического института для той же цели – получения синтез-газа – разработали способ, позволяющий делать его из «ненужного» углекислого газа.

Такие вещи невозможны без использования катализаторов, и, чтобы получить работающий катализатор, химикам порой приходится идти на самые разные хитрости. Дело в том, что, кроме определённого химического состава, для катализатора очень важна его внутренняя структура. Если говорить упрощённо, катализатор, нанесённый на ровную поверхность, может оказаться нерабочим, а вот если его нанести на пористую поверхность, и если у пор при этом будет определённый размер, то тогда он сможет заработать в полную силу.

Для того чтобы создать такой катализатор, химики взяли электропроводящий материал в качестве подложки и нанесли на него слой из полистирольных шариков диаметром около 200 нанометров. После чего пустоты, оставшиеся в пространстве между шариками, заполнили атомами серебра. (В качестве аналогии можно представить, что мы насыпали на пол слой из бильярдных шаров, а потом всё сверху залили ровным слоем расплавленного парафина.)

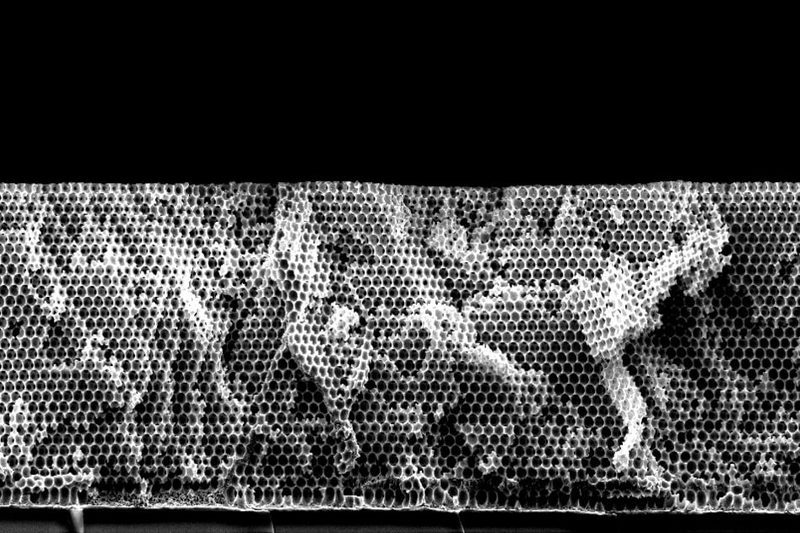

Теперь, чтобы получить пористый субстрат, нужно каким-то образом убрать из материала все шарики, оставив в целости оставшуюся структуру. В случае с бильярдными шарами это было бы весьма проблематично, а вот в случае с полистирольными шариками все оказалось намного проще – и в итоге после удаления полистирола на поверхности электрода получилась ячеистая структура из серебра с «сотами» определённого размера.

Подобный материал, как оказалось, хорошо превращает углекислый газ в синтез-газ, причём эффективность и селективность катализатора управляется за счёт размера сот: если на этапе синтеза катализатора взять полистирольные шарики покрупнее, то после реакции получится один состав продуктов, а если помельче – то другой. Подробно результаты исследований опубликованы в журнале Angewandte Chemie.

И вроде бы всё хорошо, и человечество должно бы праздновать победу над выбросами парниковых газов, а каждую трубу, чадящую в атмосферу продуктами сгорания, нужно оборудовать подобным серебряным катализатором, но всё-таки стоит сделать одно замечание. Один из важных законов, по которому живёт окружающий нас мир – закон сохранения: масса и энергия не возникают ниоткуда и не пропадают в никуда. Это справедливо и для атомов химических элементов, и для тепла, вырабатываемого при сжигании топлива, и для электрической энергии.

Поэтому сколько энергии получается при сжигании угарного газа до углекислого, как минимум, столько же энергии нужно затратить (упрощённо), чтобы превратить молекулу углекислого газа обратно в молекулу угарного. И очевидно, что для такой, в общем-то, «зелёной» технологии по утилизации парникового газа нужен свой источник энергии, который как минимум не «начадил» бы в атмосферу столько СО2, сколько можно было бы превратить в полезный продукт.

Откуда взять энергию для превращения одного газа в другой? Например, от ветряных или солнечных энергоустановок, которые производят энергию, но не выбрасывают в атмосферу продукты сгорания топлива – в результате это позволило бы уменьшить общее количество углекислого газа.

Забавно, что похожей деятельностью занимались древние растения и бактерии, поглощавшие находившийся тогда в избытке в атмосфере углекислый газ, и преобразовывшие его в органические вещества, ставшие потом ископаемым топливом. Возможно, что человечеству в будущем придётся заниматься чем-то похожим, но только уже с использованием химических технологий. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

Источник

Куда деть углекислый газ? 5 изобретений ученых

1. Литиево-двуокись углеродные батареи

Ученые из Массачусетского технологического института предлагают создавать батареи из литий-углекислого газа. Ранее для создания подобных батарей требовались металлические катализаторы, однако исследователи нашли способ использовать вместо них углеродный электрод.

Технология процесса заключается в следующем: в раствор амина добавляют углекислый газ для его активации. Полученную смесь объединяют с другим жидким электролитом и используют в батарее с углеродным катодом и литиевым анодом.

«Водные амины и неводные электролиты батареи – обычно не используются вместе, но мы обнаружили, что их комбинация создает новое и интересное поведение, которое может увеличить разрядное напряжение и обеспечить постоянную конверсию диоксида углерода», – сообщает автор исследования.

Батарея не только обеспечивает питание на уровне, сопоставимом с существующими литиево-газовыми батареями, но по мере того, как она разряжается, углекислый газ превращается в электролит твердой минеральной карбонатной формы.

2. Водородное топливо

Эта технология интересна тем, что позволяет получать 100% чистый монооксид углерода без каких-либо примесей вроде водорода и метана. Из монооксида углерода далее производят водородное топливо.

Углекислый газ улавливают с помощью губчатого никель-органического фотокатализатора. При проведении лабораторных испытаний ученые выяснили, что при размещении 1 грамма фотокатализатора в камере с углекислым газом сроком на один час получается 400 миллилитров монооксида углерода. Таким образом, свойства фотокатализатора позволят поглощать различные ядовитые газы.

3. Экологичный бетон

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) создали экологичный бетон из углекислого газа, который выбрасывают электростанции. Над проектом работали профессора в области химии, материаловедения, машиностроения и других дисциплин.

Новый строительный материал получил название CO2NCRETE (англ. «concrete» – бетон). Для его создания используется технология 3D-печати.

Первый опытный небольшой образец уже был создан в лаборатории на принтере.

“Мы можем продемонстрировать процесс комбинирования извести и с диоксидом углерода для получения материала наподобие цемента”, – поясняет ученый из Калифорнийского университета. – “Главный вызов, который мы видим, заключается в том, что мы не просто пытаемся разработать строительный материал. Мы пытаемся разработать технологическое решение, интегрированную технологию, которая идет прямо от CO2 до готового продукта”.

4. Пластик, ткань и смолы

Химики и микробиологи из американского университета Рутгерса нашли катализатор, который может превращать CO2 в пластик, ткани, смолы и другие продукты.

Электрокатализаторы являются первыми материалами помимо ферментов, которые могут превращать углекислый газ и воду в углеродные строительные блоки, содержащие один, два, три или четыре атома углерода с эффективностью более 99%. В частности, метилглиоксаль (C3) и 2,3-фурандиол (C4) можно использовать в качестве прекурсоров для пластмасс, адгезивов и фармацевтических препаратов. При этом метилглиоксаль может заменить токсичный формальдегид и сделать химическое производство безопаснее.

Открытие основано на принципах искусственного фотосинтеза. В основном для переработки CO2 в химическое сырье необходимы пять катализаторов из никеля и фосфора — при этом подобный способ переработки углекислого газа является намного дешевле существующего аналога, когда из CO2 может быть образован метанол, этанол, метан и этилен.

Выбор катализатора определяет, сколько атомов углерода необходимо сложить вместе, чтобы получить нужные молекулы или даже полимеры. В дальнейшем химики попробуют создавать сырье для полимерной промышленности из возобновляемых источников топлива.

5. Захоронение в морских впадинах

Еще в 1977 году итальянский энергетик Э.Маркетти предложил выделять двуокись углерода из дыма электростанций и закачивать ее в океанские впадины, где она останется навсегда. Однако прикидка затрат, проведенная экономистами в 1984 году, показала, что стоимость электроэнергии при этом удвоится.

Теперь, когда появились наглядные признаки глобального потепления, об этом предложении вспомнили. Специалисты работают над увеличением эффективности и уменьшением стоимости этого процесса. Хотя многие говорят, что это то же самое, что заметать мусор под ковер.

В канадской провинции Альберта, делаются попытки избавляться от углекислого газа с прибылью. Здесь на глубине 1300 метров залегают пласты каменного угля – слишком глубоко, чтобы их разрабатывать. К тому же в месторождении угля содержится довольно много рудничного газа – того же метана, так что добывать здесь уголь было бы не только сложно, но и опасно. Канадские инженеры пробуют закачивать в эти пласты углекислый газ, вытесняя им наверх более легкий метан. С чистой двуокисью углерода это получается.

Сейчас инженеры собираются попробовать закачивать под землю неочищенный дым тепловой электростанции, тогда стоимость электроэнергии возрастет незначительно. В угольных пластах, говорят эксперимента торы, газы останутся на неопределенно долгое время.

Идея Маркетти в своем первозданном виде тоже имеет перспективы. У берегов Калифорнии и Гавайских островов уже проведены опыты по сбросу в океан, на большую глубину, жидкой двуокиси углерода. Она образует во впадинах дна холодные озера, а затем очень медленно растворяется в воде. Холодные воды с больших океанских глубин почти не поднимаются наверх. Если же накачивать жидкий углекислый газ на глубину 3650 метров и более, то на поверхности такого озера образуется гидрат углекислого газа, тонкая пленка вроде слоя льда, которая еще замедляет растворение. Потенциал океана как места для хранения нежелательного газа почти бесконечен.

Источник

За дымовой завесой. Как утилизация углекислого газа изменит мир

Компании Statoil, Shell и Total 2 октября 2017 года объявили о подписании партнерского соглашения по проекту улавливания и хранения углекислого газа CCS (carbon capture and storage) на Норвежском континентальном шельфе, что с воодушевлением было воспринято мировым сообществом и организациями, занимающимися проблемами утилизации углекислого газа.

Кратко о проекте: CO2 будет улавливаться на наземных промышленных объектах в Восточной Норвегии — на электростанции или промышленном предприятии. Затем газ будет транспортироваться судном на приемный терминал на западном побережье Норвегии, где будет перегружаться с судна в промежуточные резервуары-хранилища перед транспортировкой по подводному трубопроводу, а затем закачиваться в скважины к востоку от месторождения Тролл. Первая фаза проекта предполагает утилизацию 1,5 млн тонн СО2 в год.

Схема проекта CCS в Норвегии

В рамках соглашения компании договорились выделить специалистов, ресурсы и обменяться разработками в данной сфере, но окончательное инвестиционное решение еще не принято. На следующий день после подписания исполнительный советник в Global CCS Institute Джон Скоукрофт приветствовал данное соглашение словами: «Этот проект демонстрирует твердую приверженность всех сторон продвижению CCS и значительному сокращению выбросов в промышленном секторе. Это захватывающий проект, в котором на первый план выходит способность к обмену знаниями и сотрудничеству. Мы надеемся, что он поможет ускорить развитие CCS в регионе и во всем мире». Новость быстро облетела мировые СМИ и была воспринята как новая надежда для подобных проектов. Неудивительно, ведь ранее Трамп нанес серьезный удар по Парижскому соглашению 2015 года, которое с таким трудом удалось согласовать между всеми странами-участниками, заявив о выходе США из данного договора, а представить такое глобальное климатическое соглашение без страны, являющейся вторым по объему источником СО2 в мире практически невозможно.

Однако, невзирая на позицию США, остальные страны решили продолжить вектор на снижение выбросов, и в последнее время появляется все больше информации по новым проектам. Вопросами утилизации углекислого газа занимается множество исследовательских институтов и организаций. Среди них можно особенно выделить: Global CCS Institute, World Resource Institute WRI, International Energy Agency (IEA), а также другие исследовательские центры — US-China CERC (Китай), UK CCS (Великобритания), Peter Cook Сenter (Австралия), NCCS (Норвегия)и другие. В России некоторые исследования по данной тематике велись институтом ВНИГРИ в Санкт-Петербурге.

Не вдаваясь в технические детали, подобные проекты условно можно разделить на два типа: CCS (carbon capture and storage) и CCS-EOR (carbon capture and storage, enhanced oil recovery). Хотя суть данных проектов заключается в утилизации углекислого газа, их следует рассмотреть по отдельности.

CCS проекты

Такие проекты подразумевают улавливание углекислого газа на различных объектах промышленности и его хранение в подземных пластах-хранилищах. Данный способ является единственным методом по существенному сокращению выбросов парниковых газов и может быть использован не только на объектах по выработке электроэнергии, но и на металлургических предприятиях, цементных заводах, нефтехимических заводах, а также на заводах по производству биотоплива. В зависимости от вида источника будет варьироваться эффективность его улавливания. Также будет варьироваться и себестоимость улавливаемого углекислого газа. Наиболее эффективным является улавливание углекислого газа на заводе по производству биотоплива, так как там углекислый газ выделяется уже в процессе производства и требует только осушки и очистки. Тогда как, например, улавливание углекислого газа на нефтеперерабатывающем заводе затруднено неравномерным распределением его технологических источников и требует значительных капиталовложений.

Ключевую роль играет само наличие тех или иных предприятий, эмитирующих СО2 в конкретном регионе. По распространению таких предприятий, несомненно, лидируют электростанции, производящие электричество за счет сжигания угля или газа. Именно они в первую очередь представляют интерес для проектов по улавливанию СО2.

Опыт эксплуатации подобных объектов тоже имеется, например, первый полномасштабный проект по модернизации генерирующих мощностей угольной электростанции и одновременной установки улавливающего СО2 оборудования мощностью 1 млн тонн в год Boundary Dam в Канаде. Другой проект угольной электростанции Kemper County в Миссиссипи также строится с применением CCS-технологий. Вообще, согласно Global CCS Institute, в настоящее время в мире насчитывается 17 крупномасштабных объектов CCS и еще четыре проекта запланированы в 2017-2018 годах. Подчеркнем, именно крупномасштабных проектов, а не мелких демонстрационных, которых уже насчитывается множество.

Существующие технологии позволяют уловить 90—99 % углекислого газа, однако, чем выше процент улавливания, тем дороже стоимость такой установки. Затраты по этим проектам, конечно, не маленькие. Возьмем, к примеру, Boundary Dam, где капитальные затраты по проекту составили $1,355 млрд (501 млн на модернизацию 3 блока электростанции и $854 млн на строительство установки по улавливанию СО2). Не стоит забывать про хранение и последующую транспортировку СО2 по трубопроводу, которая может стоить около $1 млн за километр. Также потребуется несущественное переоборудование скважин с применением антикоррозионных сплавов. Во многом именно поэтому хранение СО2 целесообразно проводить в бывших нефтяных коллекторах — там уже присутствуют скважины, они очень хорошо изучены, построены разнообразные геологические модели которые помогут предотвратить утечки. Это является очень важным фактором, ведь основная цель проекта — убедиться, что недешевый углекислый газ надежно хранится там, где ему положено, и не выйдет на поверхность по разлому в породе. Есть и другие варианты захоронения СО2 — например, в солевых образованиях, что тоже представляется многообещающим.

К сожалению, кроме как социальной и экологической выгоды от CCS проектов пока ожидать не стоит. Есть вариант с продажей квот на выбросы СО2 другим предприятиям, но при нынешнем состоянии развития данного рынка есть большие сомнения, что они в состоянии будут покрыть капитальные затраты.

CCS-EOR проекты

Совсем другая история с проектами CCS-EOR. Их единственное и очень существенное отличие от проектов CCS заключается в том, что посредством закачки и утилизации углекислого газа в пласте увеличивается коэффициент извлечения нефти. Другими словами, закачиваемый в пласт СО2 служит агентом, который снижает вязкость нефти и повышает ее подвижность.

В результате приток нефти к скважине увеличивается, что позволяет дополнительно извлечь из пласта до 15% запасов нефти. Как правило, закачка газа чередуется с закачкой воды, что делает процесс более эффективным, а также не позволяет углекислому газу прорываться по высокопроницаемым местам коллектора. Надо отметить, что данные проекты являются очень сложными с технической точки зрения, требуют высокой изученности месторождения (отчасти поэтому применяются на месторождениях с падающей добычей или выработанными запасами), а также значительных денежных ресурсов, большая часть которых требуется на бурение новых скважин.

Помимо капитальных затрат, возникают также и операционные на покупку того же СО2. Ведь мало кто согласиться поставлять газ бесплатно, или это должно стимулироваться правительством. Как пример полномасштабного CCS-EOR проекта можно привести Boundary dam — весь углекислый газ направляется на закачку на близлежащее нефтяное месторождение, точнее сказать — продается по $25 за тонну. Цена достаточно низкая для газа, уловленного на угольной электростанции, но она не является конечной. Беглый экономический анализ показывает, что рентабельность подобного CCS проекта будет достигаться от $40-80 за тонну СО2, в зависимости от цены на топливо, мощности, возраста, местонахождения электростанции и других факторов.

Тут хотелось бы отдельно отметить, что даже при условии бесплатных поставок СО2 на месторождение, этого может оказаться недостаточно для рентабельности проекта. Поэтому строить трубопровод к отдельному месторождению можно только в случае, если оно удовлетворяет экономическим параметрам и обладает достаточными ресурсами. По расчетам Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО, даже для крупного месторождения нецелесообразно строить трубопровод длиной более 50 километров. Если же месторождение не крупное, целесообразно применять кластерную разработку месторождений или прилегающих сателлитов.

Обратить внимание еще нужно на то, что углекислого газа для закачки в пласт с течением времени требуется все меньше. Часть газа отделяется от нефти на месторождении и подвергается обратной закачке. По мере насыщения пласта газом его отбор из трубопровода будет замедляться, а высвобождаемый объем СО2 может быть направлен на прилегающие месторождения. Программа разработки проекта предполагает, что оптимальным временем для начала закачки является 2-5 лет после прекращения добычи месторождения на плато. Для выполнения подобных проектов, конечно, требуется высокий профессионализм, выполнение технических условий, а также наличия опыта.

Технические и экономические детали при выполнении подобных проектов, играют очень важную роль, но не меньшую роль играет и наличие достаточного количества СО2. В США подобные CCS-EOR проекты получили широкое распространение во многом благодаря наличию естественных источников углекислого газа в виде месторождений. Это существенно позволяет сократить издержки проекта, а наличие развитой сети трубопроводов позволяет легко транспортировать углекислый газ до месторождения. В России же, месторождения с углекислым газомнаходятся в значительной удаленности от основных центров добычи, что позволяет сделать вывод о необходимости поиска техногенных источников.

Россия: опыт и перспективы

Нельзя не сказать об имеющемся опыте подобных проектов в нашей стране. Еще в Советском союзе в 1960-80 годах проводились эксперименты по закачке СО2 в растворенном в воде виде. Были получены неплохие результаты по увеличению охвата пласта заводнением и неплохие показатели добычи, но технические сложности, нехватка оборудования и ресурсов не дали в полной мере продолжить начатые проекты.

При этом потенциал проектов CCS-EOR в России огромнейший. По предварительным расчетам, представленным компанией Rystad, в России насчитывается около 930 месторождений, потенциально подходящих для интенсификации добычи закачкой углекислого газа. В тоже время потенциальный объем СО2, который может быть утилизирован в пластах, оценивается около 11,8 гигатонн. Это примерно равно годовым выбросам всего Китая. Конечно, есть одно но — потенциал утилизации по одному отдельному месторождению низкий, примерно 13 млн тонн СО2, из чего следует, что при реализации подобных проектов следует разработать комплексный (кластерный) подход.

В условиях естественного падения добычи на месторождениях, а также увеличения доли трудноизвлекаемых запасов, методы увеличения нефтеотдачи становятся все более актуальными. Потенциально извлекаемые ресурсы с применением технологии закачки углекислого газа в пласт России могут составить до 15 млрд баррелей нефти. Единственная проблема — это существенное удаление месторождений от промышленных предприятий, но при должном планировании и она может быть решена. CCS проекты это уже не миф, а реальность.

Источник