- VIII.3. Дрейф нуля и способы его уменьшения

- Дрейф нуля и способы его уменьшения

- Операционные усилители с нулевым дрейфом

- Что представляют собой усилители с нулевым дрейфом?

- Приложения для усилителей с нулевым дрейфом

- Принцип автокоррекции нуля

- Принцип работы усилителя со стабилизацией прерыванием

- Комбинация двух методов

- Недостатки усилителей с нулевым дрейфом

- Что происходит с сигналами на частотах выше частоты внутреннего тактового генератора

- Различия между автокоррекцией нуля и прерыванием

- Области применения усилителей с двумя разными топологиями

VIII.3. Дрейф нуля и способы его уменьшения

Поскольку УПТ усиливает как переменную, так и постоянную составляющие входного сигнала, то при отсутствии сигнала на входе усилителя на его выходе также должны отсутствовать переменная и постоянная составляющие выходного сигнала. Однако это не так.

Главным недостатком УПТ является нежелательное явление – дрейф нуля – изменение выходного напряжения при постоянстве его на входе. Дрейф нуля вызывается изменением напряжения источника питания, температурными изменениями входной характеристики транзистора, начального тока коллектора, а также изменением параметров транзисторов в связи с их старением или заменой. Эти причины неравноценны. Напряжение источников питания можно хорошо стабилизировать, но стабилизировать окружающую температуру технически сложно. Отсюда видно, что наибольшее влияние на дрейф нуля оказывают температурное непостоянство начальных коллекторных токов и температурное смещение входных характеристик транзисторов.

В УПТ прямого усиления эти изменения напряжения усиливаются следующими каскадами и поступают на выход. В результате на выходе отбалансированного усилителя при отсутствии входного сигнала появляется постороннее напряжение, имеющее как медленно изменяющуюся постоянную составляющую UДП, так и беспорядочные отклонения UДО от постоянной составляющей (рис.8.3).

Рис. 8.3. Дрейф нуля в усилителе постоянного тока.

Точка баланса (нуля) выходного напряжения как бы смещается (дрейфует) с течением времени. Это явление называется дрейфом нуля.

Для УПТ дрейф нуля представляет собой очень вредное явление, так как он неотличим от усиливаемых сигналов, искажает их и может даже привести к выходу точки покоя за пределы рабочего участка характеристик УЭ. Поэтому в УПТ используют различные способы уменьшения дрейфа. В усилителях переменного тока дрейф нуля отсутствует, так как в них цепь межкаскадной связи не пропускает постоянной составляющей и медленных изменений выходного напряжения.

Для оценки дрейфа его обычно приводят ко входной цепи, поделив напряжение или ток дрейфа на выходе на коэффициент усиления УПТ. Для неискажённого усиления приведенные к входу ток или напряжение дрейфа должны быть меньше минимального расчётного тока или напряжения входного сигнала. Так как сигнал минимален на входе первого каскада усилителя, допустимый дрейф минимален для первого каскада.

Постоянная составляющая напряжения дрейфа UДП (рис.8.3) в основном обусловлена нагревом УЭ и деталей после включения усилителя, разрядом источников питания при питании от батарей, уходом опорного напряжения при питании от стабилизированного источника питания, старением УЭ и деталей. Её обычно можно привести к нулю изменением сопротивления одного из резисторов выходной цепи (например, RC3 на схеме рис.8.2); однако это не всегда возможно в реальных условиях эксплуатации РЭА.

Отклонения дрейфа UДО от среднего значения (постоянной составляющей) в основном вызываются колебаниями напряжения источников питания усилителя и эффектом «мерцания» эмитирующих электродов УЭ.

Основными причинами, вызывающими наибольший дрейф в транзисторных УПТ, являются изменение температуры транзистора и изменение напряжения источника питания каскада. Способы уменьшения дрейфа в УПТ прямого усиления:

1. Использование балансных (мостовых) и компенсационных схем, особенно в первых каскадах усилителя, где дрейф наиболее опасен;

2. Стабилизация напряжения источников питания;

3. Введение в УПТ специального канала автоматической компенсации дрейфа, имеющего большую постоянную времени и управляемого напряжением дрейфа с выхода устройства в моменты подачи на вход импульсов, выключающих ЭДС сигнала;

4. Предварительный прогрев устройства и его термостатирование.

В балансных каскадах для уменьшения дрейфа используется принцип баланса моста: два одинаковых УЭ здесь образуют два плеча моста, а другими двумя плечами являются два одинаковых резистора R (рис.8.4).

Рис.8.4. Последовательный балансный каскад.

Напряжение питания каскада, подводимое к вертикальной диагонали моста, оказывается сбалансированным на его горизонтальной диагонали, являющейся выходом каскада. Поэтому изменение питающего напряжения и одинаковые изменения параметров элементов схемы от колебаний температуры или старения деталей теоретически не вызывают появления напряжения дрейфа в выходной цепи такого каскада.

Однако в практических условиях из-за неидеальной симметрии схемы, вызываемой различием параметров УЭ и допусками на электрические данные деталей, а также неодинаковыми их изменениями при воздействии температуры и старении, напряжение дрейфа балансных каскадов оказывается не равным нулю, а лишь уменьшается в 5 ¸ 100 раз, в зависимости от типа схемы и асимметрии элементов её плечей.

В балансных каскадах УЭ могут быть включены как последовательно (рис.8.4),так и параллельно (рис.8.5).

Рис.8.5. Параллельный балансный каскад.

Наилучшая компенсация дрейфа у параллельного балансного каскада имеет место при симметричном входе. При несимметричном входе вследствие асимметрии плечей каскада для переменной составляющей тока его компенсирующие свойства немного ухудшаются, но всё же остаются очень хорошими. При работе же на несимметричную нагрузку компенсация дрейфа у него ухудшается очень сильно, а поэтому следующие за ним каскады приходится делать двухтактными.

Последовательный балансный каскад (рис.8.4) при симметрии схемы симметричен как для постоянной, так и для переменной составляющей выходного тока, и имеет несимметричный выход, что позволяет следующий каскад делать однотактным или инверсным. Вследствие симметричности схемы такого каскада как для постоянной, так и для переменной составляющей тока он позволяет получать более высокую компенсацию дрейфа, чем параллельный балансный.

Транзисторы в УПТ прямого усиления желательно применять кремниевые, так как температурный дрейф у них меньше, чем у германиевых. Кремниевые транзисторы имеют малые начальные коллекторные токи, поэтому главным источником дрейфа нуля остаётся температурное смещение входных характеристик, равное примерно — 2,5мВ / 1°С.

Источник

Дрейф нуля и способы его уменьшения

Одно из затруднений, возникающих при работе с усилителями с непосредственной связью, состоит в том, что изменения режима схемы по постоянному току неотличимы от усиления сигнала. Такие изменения обычно происходят из-за колебаний температуры. Если, например, в схеме на рисунок 1.57 температура возросла, то разность потенциалов на переходах база-эмиттер уменьшится и это приведет к небольшому увеличению коллекторного тока в обоих транзисторах. Результирующее изменение напряжения смещения называют дрейфом. Обычно самым чувствительным является входной каскад, поскольку в нем происходит, усиливается в наибольшей степени.

Дрейф в схеме на рисунок 1.57 можно наблюдать, подключив к выходу чувствительный вольтметр постоянного тока или осциллограф, у которого усилитель вертикального канала переключен на режим работы по постоянному току. Не подавая никакого сигнала на вход, установите с помощью R5 нулевое напряжение на выходе, а затем возьмитесь пальцами за транзистор VТ1 и погрейте его. Вы увидите

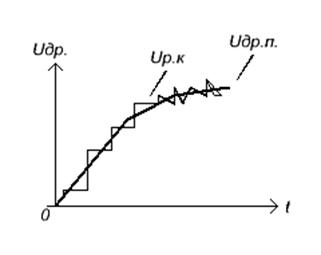

постепенный дрейф выходного напряжения. В результате при отсутствии напряжения сигнала на входе усилителя на его выходе появляется напряжение, имеющее как медленно изменяющуюся постоянную составляющую и Uдр.п, так и беспорядочное отклонения от неё — колебания напряжения дрейфа Uдр.к .

Постоянная составляющая напряжения дрейфа Uдр.п в основном обусловлена нагревом усилительных элементов и деталей схемы после включения усилителя и

Рисунок 1.58 — Характеристика изменения дрейфа нуля

Для УПТ дрейф нуля представляет собой очень вредное явление, так как он не отличим от усиливаемых сигналов, искажает их и может недопустимо изменить режим работы усилительных элементов. У рассмотренных выше схем дрейф при нестабилизированном питании от электросети иногда нарушает работу даже одного каскада, а двухкаскадный усилитель обычно делает неработоспособным.

Основные причины, вызывающие наибольший дрейф в транзисторных УПТ — изменение температуры транзистора в рабочих условиях и изменение напряжения источника питания каскада.

Таким образом, в УПТ нужно принимать меры для уменьшения дрейфа нуля. Способы уменьшения дрейфа нуля :

— уменьшение пределов изменения дестабилизирующей

величины ;

— применение схем термокомпенсации; применение отрицательной

обратной связи по постоянному току;

— использование мостовых (балансных) схем ;

— применение УПТ с преобразованием входного сигнала.

Уменьшение пределов изменения дестабилизирующих величин достигается таким образом : используют электронные, магнитные или феррорезонансные

стабилизаторы напряжения, причём проще стабилизировать с помощью электронных стабилизаторов одно или два небольших напряжения электропитания транзисторных усилителей;

— применяют термостатирование особенно транзисторных усилителей. Однако термостатирование совместно со стабилизацией

напряжения значительно усложняет и удорожает аппаратуру, а

поэтому вводится лишь при особой необходимости;

— используют в УПТ вместо германиевых транзисторов, полевые

или кремниевые транзисторы, которые имеют меньший по величине входной ток.

Термокомпенсирующие элементы обычно включают в отдельные каскады УПТ, чаще в первые. Термокомпенсация достигается введением температурно-зависимых линейных и нелинейных резисторов в эмиттерные (истоковые) или базовые цепи транзисторов. Терморезисторы можно использовать в качестве одного из резисторов делителя напряжения в цепи базы, либо как часть общего сопротивления цепи эмиттера. Однако термокомпесационные схемы требуют, как правило, индивидуальной настройки в пределах всего диапазона температур, причём хороший эффект обычно достигается лишь в узком диапазоне. Для стабилизации усиления и уменьшения дрейфа в УПТ широко используется общая петля ООС по постоянному току. При введении общей ООС по постоянному току. При введении общей ООС по постоянному току по цепи обратной связи на каждый транзистор поступает в противофазе его собственный дрейф, прошедший петлю обратной связи. В итоге собственный дрейф каждого транзистора снижается.

Использование ООС по постоянному току не позволяет все же уменьшить до малого значения дрейфа в УПТ.

Использование в УПТ балансных (мостовых) схем дает весьма существенное уменьшение дрейфа. В этом случае уменьшаются уровни дрейфа, обусловленные и изменением напряжения электропитания и температуры окружающей среды, а также старением элементов усилителя.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Операционные усилители с нулевым дрейфом

В статье рассматриваются принципы работы усилителей с нулевым дрейфом, а также преимущества и недостатки разных топологий их остроения.

Что представляют собой усилители с нулевым дрейфом?

Усилители с нулевым дрейфом динамически корректируют напряжение смещения и изменяют форму кривой спектральной плотности шума. У двух стандартных типов таких устройств — усилителя с автоматической установкой на нуль и усилителя со стабилизацией прерыванием — смещение составляет порядка нескольких нановольт, а дрейф со временем и под влиянием изменений температуры крайне мал. Шум усилителя вида 1/f воспринимается как погрешность по постоянному току и также значительно уменьшается. Усилители с нулевым дрейфом имеют много преимуществ, которыми пользуются разработчики, поскольку от дрейфа температуры и шума 1/f, всегда присутствующих в системе, иными способами очень трудно избавиться. Кроме того, усилители с нулевым дрейфом обеспечивают более высокий коэффициент усиления разомкнутой системы, больший коэффициент подавления влияния напряжения питания (PSR) и лучше ослабляют синфазный сигнал по сравнению со стандартными усилителями. Кроме того, их погрешность на выходе меньше, чем у стандартных прецизионных усилителей в той же конфигурации.

Приложения для усилителей с нулевым дрейфом

Усилители с нулевым дрейфом используются в системах с расчетной долговечностью более 10 лет и в схемах с высокими коэффициентами усиления замкнутой цепи (>100), работающих на низких частотах (<100 Гц), и сигналами малой амплитуды. К числу таких приложений относятся прецизионные весы, медицинские приборы, высокоточное метрологическое оборудование, датчиковые интерфейсы.

Принцип автокоррекции нуля

Такие усилители с автоматической установкой нуля как семейства AD8538, AD8638, AD8551 и AD8571, как правило, корректируют входное смещение за две фазы синхронизации. Во время первой фазы (см. рис. 1) ключи ϕА закрыты, а ключи ϕВ — открыты. Напряжение смещения обнуляющего усилителя измеряется, а его значение сохраняется на конденсаторе CM1.

| Рис. 1. Фаза А обнуления усилителя с автокоррекцией нуля | |||

| Рис. 2. Фаза В обнуления усилителя с автокоррекцией нуля | ||

| Рис. 3. Схема прерывания в ADA4051. Контур обратной связи с антикоррекцией компенсирует исходное смещение выхода Gm1, в результате чего пульсации уменьшаются | |

| Рис. 4. В усилителе AD8628 используется комбинация двух методов для увеличения полосы пропускания |

| Рис. 5. Типовые характеристики шума различных топологий усилителей |

Области применения усилителей с двумя разными топологиями

Таблица 1. Характеристики систем с использованием трех топологий

Источник