Способы усиления грунтов оснований

Усиление грунтов в основании фундаментов заключается в следующих основных способах, которые в настоящее время широко применяются при реконструкции зданий и сооружений.

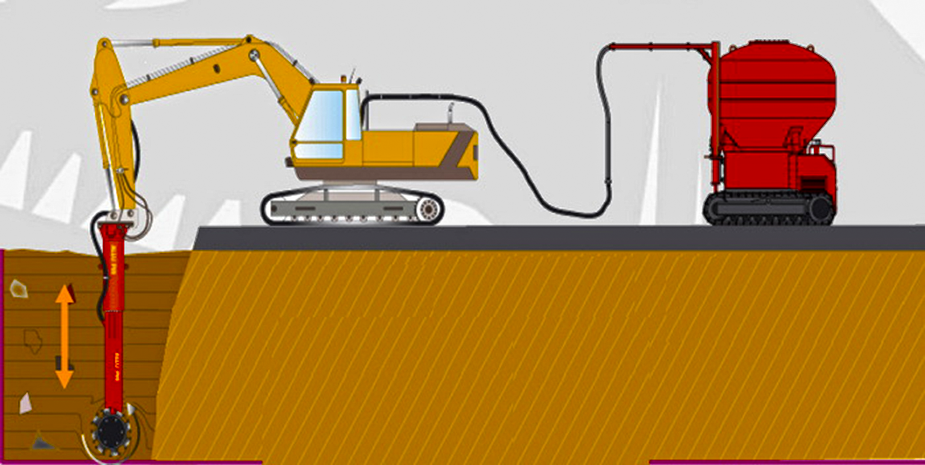

Инъектирование укрепляющими растворами. Укрепление грунтов с помощью инъекций цемента с каждой стороны фундамента (см. рис. 4.8) и цементация грунтов (цементация при наличии крупнообломочных пород, двухрастворная последовательная силикатизация для крепления средних и мелких песков, однорастворная силикатизация для лессов и суглинков, осмоление песков, глинизация лессов; электросиликатизация глин и суглинков.

Усиление основания с помощью перечисленных видов инъекций выполняется путем образования отдельных укрепленных объемов грунта ориентировочно радиусом до 0,8 м.

Нередко возникают ситуации, когда требуется усиление или реконструкция фундамента уже существующего здания. Такие ситуации возникают при плохом состоянии тела фундамента, локального разуплотнения грунтов основания из-за воздействия грунтовых вод (если гидроизоляция была проведена неудовлетворительно). В этом случае применяются различные методы цементизации грунтов основания фундамента. Цементизация грунтов основания также требуется, когда задние надстраивают: нагрузка на фундамент может значительно увеличиться, после чего возникает проседание (это нередкое явление, поскольку при закладке фундамента просчитывается проектная нагрузка). Если рядом с уже существующим зданием начинается строительство нового, то может возникнуть разуплотнение грунтов основания. Особенно это ярко проявляется, когда откопка котлована или бурение ведутся неправильно и возникает горизонтальная вибрация. В этом случае также приходится осуществлять цементизацию грунтов основания существующего здания.

В целом цементизация проводится в двух различных вариантах. Первый — это цементизация самого фундамента. При реализации данного метода в тело фундамента и его подошву вводится твердеющий раствор (предварительно в фундаменте бурятся специальные скважины). При этом пустоты в основании фундамента заполняются прочным материалом, предохраняющим кладку от разрушения. Данный метод также носит название инъекционной цементизации (см. рис. 4.9).

Одним из основных видов повреждения каменных кладок являются трещины. К повреждениям, ослабляющим кладку, относится множество разновидностей расслоений кладки, нарушение сцепления между материалом кладки и скрепляющими растворами. Данные повреждения хорошо поддаются реконструкции и не требуют закрепления грунтов. В других случаях возросшую нагрузку могут не выдержать не только сам фундамент, но и грунты основания. Тогда укрепление грунтов проводят методом введения буроинъекционных свай. В результате данных работ получаются железобетонные сваи, которые одним концом упираются в фундамент, а другим — в устойчивые грунты основания (см. рис. 4.10).

От обычной цементизации грунтов основания метод буроинъекционных свай отличается расположением скважин. При обычной цементизации скважины располагаются по прямоугольной сетке, с постепенно сближающимся шагом. Закрепление грунтов основания буроинъекционными сваями позволяет значительно сократить количество скважин: они бурятся только и непосредственно под карстовыми слоями. Нужно сразу оговориться, что цементизация грунтов основания с помощью буроинъекционных свай — метод достаточно дорогостояший, но при этом он позволяет добиться желаемого результата на длительный период.

В большинстве случае при отсутствии прочих (непредусмотренных) повреждающих воздействий результат цементизации грунтов основания сохраняется на протяжении пятидесяти лет. Обычно под непредусмотренными условиями понимается возникновение вибрации. Причиной появления горизонтальной вибрации может послужить строительство нового здания рядом с уже существующим или проведение дополнительных подземных коммуникаций. Горизонтальная вибрация вызывает деформации не только фундамента существующего здания, но и грунтов основания. Последние сравнительные испытания различных методов цементизации грунтов основания показали, что применение буроинъекционных свай, несмотря на относительную дороговизну этого метода, позволяют в два раза снизить материалоемкость и трудоемкость работ по закреплению карстующихся слоев, что в свою очередь существенно уменьшает проектную стоимость здания.

2. Термический способ, заключающийся в сжигании топлива в скважинах и создании таким образом прочных грунтовых столбов, которые являются как бы переходной конструкцией от оснований к фундаментам. Применяется в лесовых, лесовидных и глинистых грунтах.

3. Устройство буроинъекционных корневидных свай для одновременного усиления фундаментов и нижних участков стен. По этому способу применяются набивные сваи диаметром от 89 до 280 мм при длине от нескольких до десятков метров (примерно 7—40 м). Для образования таких свай предварительно сверлят отверстия буровыми ставками. В отверстие можно заложить арматуру диаметром примерно 12—16 мм. Бетонирование ведут под давлением в 3—6 атм. через трубы диаметром 18—60 мм

В неустойчивых грунтах применяют обсадные трубы, которые в особо трудных случаях не извлекают обратно. Расстояния между сваями принимают от 3 до 5 их диаметров.

Оригинальной конструкцией усиления оснований, а одновременно фундаментов и даже нижних участков стен является устройство буроинъекционных корневидных свай (рис. 4.9, д). Они представляют собой набивные сваи диаметром от 89 до 280 мм при длине от нескольких до десятков метров (примерно 7—40 м). Для образования таких свай предварительно сверлят отверстия буровыми ставками. В отверстие можно заложить арматуру диаметром примерно 12.16 мм. Бетонирование ведут под давлением в 3—6 атм. через трубы диаметром 18—60 мм. В неустойчивых грунтах применяют обсадные трубы, которые в особо трудных случаях не извлекают обратно. Расстояния между сваями принимают от 3 до 5 диаметров их.

Способов и конструкций по укреплению фундаментов разработано очень много. К ним относятся приемы, сходные с используемыми для усиления оснований, т. е. инъекции различных растворов. Инъекции делают цементным раствором составов от I : 10 до 1 : 1 под давлением от 2 до 10 атм.

При очень плохом состоянии материала фундамента раствор вводят непосредственно в разрушенные камни, в особенности в случаях, когда кладка была выполнена из мелких камней (рис. 4.9,в). При несколько лучшем состоянии и более крупных камнях, когда разрушены только швы и стыки кладки, инъекцию делают в эти места, между камнями (рис. 4.9,г).

Если в кладке фундамента разрушен только наружный слой, можно укрепить его способом торкретирования поверхности кладки цементным раствором для создания защитного слоя

Более сложные конструктивные изменения фундаментов производят главным образом для их усиления при увеличении полезной нагрузки в здании. Такие конструкции изображены на рис. 4.11. Здесь предусмотрены способы уширения подошвы фундамента, усиления существующей конструкции фундамента и даже передача давления от фундамента на выносные опоры.

На рис. 4.11,а изображено расширение подошвы фундамента путем замены нижних рядов кладки бетоном. На рис. 4.11,6 показано увеличение ширины фундамента с одновременным усилением его конструкции с помощью обетонирования его на всю высоту. При этом обеспечивается связь бетонного слоя вбитыми в швы кладки стержнями из арматурной стали диаметром порядка 20 мм. На рис 4.11,в изображен способ усиления фундамента и увеличения подошвы основания в виде железобетонной обоймы путем устройства горизонтальных отверстий в кладке и соединением обойм каждой стороны арматурными стержнями, располагаемыми на расстояниях через одну — полторы ширины подошвы фундамента.

На рис. 4.11,г изображено укрепление фундамента с увеличением его подошвы путем устройства бетонной обоймы и передачей на нее нагрузки с помощью поперечных металлических или железобетонных балок и арматурных стержней в нижней части кладки фундамента. Расстояние между балками можно ориентировочно принять равным высоте их от подошвы основания.

На рис. 4.11 ,д показана та же конструкция, но с введением еще продольных балок, что позволяет увеличивать расстояние между поперечными балками до 3—4 м и более. На схеме рис. 4.11 ,е изображено решение, состоящее в том, что набравшие прочность железобетонные обоймы, связанные внизу металлическими стержнями, отжимают домкратами. Вследствие этого происходит натяжение металлических стержней, увеличивается ширина подошвы и обжимается грунт.

На рис. 4.11, ж, и изображены способы увеличения ширины и несущей способности фундамента устройством консольных плит из монолитного железобетона или сборных плит с расположением их под подошвой или несколько выше ее. Одновременно может потребоваться укрепление стены устройством металлических креплений.

На рис. 4.11,к,л изображены конструкции, с помощью которых нагрузка выносится за пределы подошвы фундамента в наружных стенах с большим заглублением фундамента и во внутренних несущих стенах.

Следует учитывать, однако, что после устройства двух последних конструкций может произойти осадка вновь сооружаемых выносных частей фундамента, что приведет к опасным деформациям в стенах. Поэтому такого рода конструкции не могут быть рекомендованы.

Замена отдельных участков фундамента производится небольшими, до 2 м длины участками, в строго определенной последовательности. При работе должна быть сохранена незатронутая часть длины фундамента протяжением не менее двух уже замененных участков.

Источник

Методы закрепления грунтов

Закрепление грунтов — это искусственное изменение строительных свойств грунтов различными физико-химическими способами. Такое преобразование обеспечивает увеличение их прочности, устойчивости, уменьшение сжимаемости и водонепроницаемости. Существует два основных способа закрепления грунтов: поверхностное и глубинное.

Поверхностное закрепление выполняют на глубину до 1 м. При этом способе грунт предварительно разрыхляется, перемешивается с закрепляющими материалами (вяжущие, цемент, известь и др.) и затем уплотняется. Глубинное закрепление предусматривает обработку грунтов без нарушения их естественного сложения путем инъекции закрепляющих материалов, термообработки и замораживания, с использованием предварительно пробуренных скважин, шпуров или забиваемых инъекторов. Инъекцию производят с использованием вяжущих, силикатных материалов и смол.

Методы глубинного укрепления грунтов

Для повышения несущей способности грунтовых оснований применяют следующие способы искусственного закрепления грунтов:

• Химический (цементация, битумизация и смолизация)

• Термический

• Искусственное замораживание

• Электрический

• Электрохимический

• Механический

Химическое закрепление грунтов

Химическое закрепление грунтов инъекцией в строительстве в настоящее время осуществляется способами силикатизации, смолизации и цементации. Наиболее распространенная и популярная из технологий по закреплению грунтов — это цементация. Цементация — это процесс нагнетания в грунт жидкого цементного раствора или цементного молока по ранее забитым полым сваям. Цементация применяется для закрепления крупно- и среднезернистых песков, трещиноватых скальных пород путем нагнетания в грунт цементного раствора через инъекторы. В зависимости от размера трещины и пористости песка применяют суспензию с отношением цемента к воде от 1:1 до 1:10, а также цементные растворы с добавками глины, песка и других инертных материалов.

Радиус закрепления грунтов составляет в скальных грунтах — 1,2-1,5 м, в крупных песках — 0,5-0,75 м, в песках средней крупности — 0,3-0,5 м. Цементацию производят нисходящими зонами; нагнетание прекращают при достижении заданного поглощения или когда снижение расхода раствора достигнет 0,5 л/мин в течение 20 мин при заданном давлении.

При горячей битумизации в трещины породы или в гравийно-гравелистый грунт нагнетают через скважины горячий битум, который, застывая, придает грунтам водонепроницаемость. При холодной битумизации, в отличие от горячей, нагнетают 35—45-процентную тонкодисперсную битумную эмульсию. Способ используется для очень тонких трещин в скальных грунтах, а также для уплотнения песчаных грунтов.

Смолизацию применяют для закрепления мелких песков и выполняют путем нагнетания через инъекторы в грунт смеси растворов карбамидной смолы и соляной кислоты.

Силикацией закрепляют песчаные и лессовые грунты, нагнетая в них химические растворы. Через систему перфорированных трубок-инъекторов в грунт последовательно нагнетаются растворы силиката натрия и хлористого кальция. Получающийся в результате реакции гель кремниевой кислоты придает грунту значительную прочность и водонепроницаемость.

Термическое закрепление грунтов

Термическое закрепление является результатом сжигания топлива (газообразного, жидкого, сжиженных газов) непосредственно в скважинах, пробуренных на всю глубину закрепляемого грунта. Закрепление грунта в скважине происходит под действием пламени, а в теле массива — от раскаленных газов, проникающих сквозь поры грунта. В результате вокруг скважины образуется столб обожженного грунта, диаметр которого зависит от продолжительности обжига и количества топлива. Этим способом можно закрепить грунты и устранить их просадочность на глубину до 15 м, доведя прочность в среднем до 1 МПа.

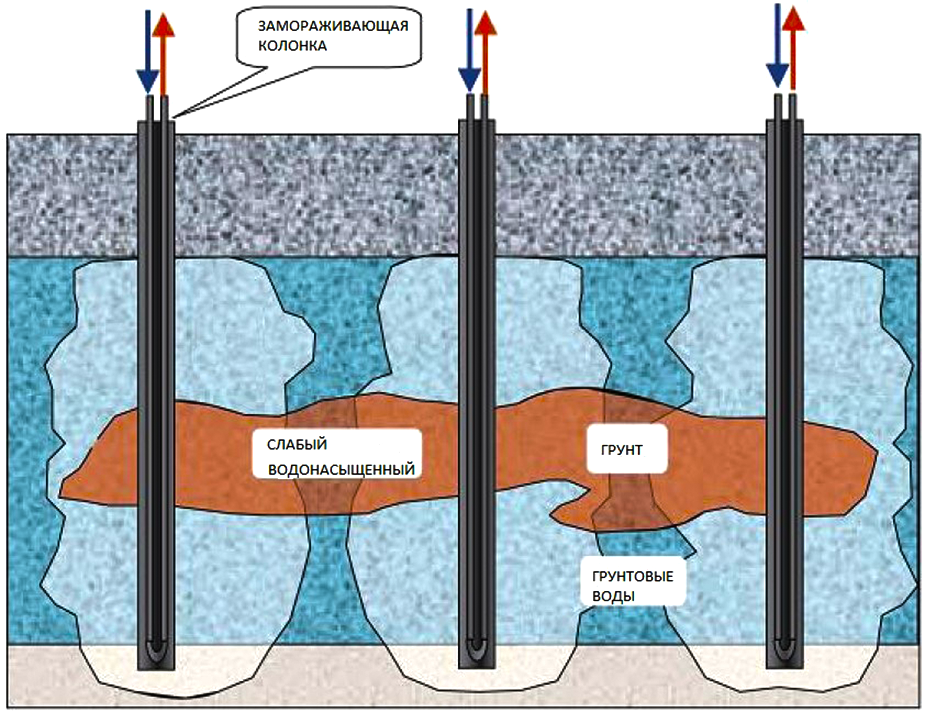

Искусственное замораживание грунтов является универсальным и надежным методом временного закрепления слабых водонасыщенных грунтов. Сущность данного метода заключается в том, что через систему замораживающих скважин, расположенных по периметру и в теле будущей выработки, пропускается хладоноситель с низкой температурой, который, отнимая от окружающего грунта тепло, превращает его в ледогрунтовый массив, обладающий полной водонепроницаемостью и высокой прочностью.

В зависимости от вида хладоносителя различаются два способа замораживания: рассольный и сжиженным газом. В первом случае рассол-хладоноситель представляет собой высококонцентрированный раствор хлористого кальция или натрия, предварительно охлажденный в испарителе холодильной машины до температуры минус 25° С. В качестве хладагента в холодильных машинах используются аммиак, фреон или жидкий азот. Во втором случае в качестве хладоносителя сжиженных газов используется главным образом жидкий азот, имеющий температуру испарения минус 196° С.

Электрический способ закрепления грунтов

Электрическим способом закрепляют влажные глинистые грунты. Способ заключается в использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с напряженностью поля 0,5-1 В/см и плотностью 1-5 А/кв.м. При этом глина осушается, уплотняется и теряет способностью к пучению.

Электрохимический способ отличается от предыдущего тем, что одновременно с электрическим током через трубу, являющуюся катодом, в грунт вводят растворы химических добавок (хлористый кальций и др.). Благодаря этому интенсивность процесса закрепления грунта возрастает.

Механический способ укрепления грунтов

Механический способ укрепления грунтов имеет следующие разновидности: устройство грунтовых подушек и грунтовых свай, вытрамбовывание котлованов и др.

Устройство грунтовых подушек заключается в замене слабого грунта основания другим, более прочным, для чего слабый грунт удаляют, а на его место насыпают прочный грунт и послойно утрамбовывают. При устройстве грунтовых свай в слабый грунт забивают сваю-лидер. В полученную после извлечения этой сваи скважину засыпают грунт и послойно уплотняют. Вытрамбовывание котлованов осуществляется с помощью тяжелых трамбовок, подвешенных на стреле башенного крана. Этот способ менее сложен, чем способ грунтовых подушек, поскольку не требует замены грунта основания. Также уплотнение котлованов значительных размеров может осуществляться гладкими или кулачковыми катками, трамбующими машинами, виброкатками и виброплитами.

Источник