Способы ушивания раны легкого

Ушивание раны легкого. Трудность наложения шва на ткань легкого обусловлена анатомическими особенностями его строения. Малая толщина висцеральной плевры, отсутствие мощного соединительнотканного каркаса, выраженное развитие эластической ткани и сосудистой сети приводят к тому, что после прокола ткани раневой канал расширяется и вокруг нити, проведенной через ткань, выходит воздух, а из разрушенных сосудов просачивается кровь. Часто при попытке крепко затянуть узел нить прорезает ткани, вызывая дополнительные повреждения.

Шов, наложенный на легкое, должен обеспечивать герметичность и гемостаз. Для достижения гемостаза шов необходимо накладывать на всю глубину раны. Герметичность шва достигают путем широкого соприкосновения висцеральной плевры.

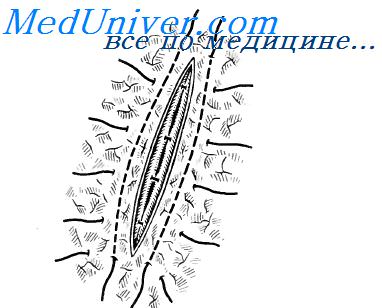

Вследствие выраженных реактивных и регенеративных свойств висцеральной плевры, механическая прочность шва, наложенного на легкое, не имеет решающего значения. Шов целесообразно накладывать на малораздутое или спавшееся легкое. Для наложения шва используют атравматическую иглу. Наиболее часто выполняют 8-образный шов, при котором иглу вкалывают и выкалывают на расстоянии 3—5 см от края дефекта. При этом нить проводят на всю глубину раны.

Шов Тигеля используют при ушивании больших лисиных ран. Непосредственно под плеврой. отступя несколько миллиметров от края раны, параллельно ей проводят кетгутовую нить.

Такую же нить проводят параллельно другому краю раны. Затем накладывают отдельные узловые шелковые швы. причем иглу вка лывают и выкалывают за кетгутовыми нитями, которые предотвращают прорезывание швов при затягивании узлов.

Шов Фридриха — плевральный погружной шов выполняют при ушивании небольших ран.

Атравматическую иглу с тонкой шелковой нитью вкалывают со стороны плевры на расстоянии 5—8 мм от края раны, а выкалывают на расстоянии 1—3 мм от края раны. Затем иглу вкалывают на расстоянии 1—3 мм от противоположного края и выкалывают на расстоянии 5—8 мм. При завязывании узла достигается широкое соприкосновение поверхности висцеральной плевры. Недостатком шва является то, что он не обеспечивает надежный гемостаз.

Шов Гарре—Талька. Иглу вкалывают со стороны плевры на расстоянии 1,1—1,3 см от края раны, выкалывают на расстоянии 0,5—0,6 см. Затем нить проводят у самого края раны со стороны плевры на всю глубину раны и выводят у противоположного края раны. Отступив от него на 0,5—0,6 см, снова прокалывают плевру и подлежащую ткань легкого, выкалывая иглу на расстоянии 1,1 —1,3 см от края paны. При завязывании узла края раны сближаются и происходит широкое соприкосновение поверхностей плевры. Шов обеспечивает хороший гемостаз и достаточную герметичность раны.

Швы трахеи и бронхов.

Особенностью строения трахеи и бронхов является неоднородность их стенки. Под адвентициальной оболочкой, покрывающей трахею и бронхи снаружи, располагается волокнисто-хрящевая оболочка, состоящая из хрящевых полуколец. Свободные задние концы хрящей соединены пучками гладких мышечных клеток, которые вместе с эластическими и коллагеновыми волокнами образуют перепончатую стенку. Хрящи соединены между собой кольцевидными связками, переходящими кзади в перепончатую стенку. Слизистая оболочка располагается на подслизистой основе. В бронхах эта основа выражена слабо, вследствие чего слизистая оболочка может собираться в продольные складки.

Постоянное инфицирование слизистой оболочки, низкая регенеративная способность структур стенки трахеи и бронхов, обусловленная как разнородностью их гистологического строения, так и особенностями кровоснабжения, создают определенные трудности при оперативных вмешательствах на этих структурах.

Швы, накладываемые на трахею и бронхи, должны обеспечивать герметичность раны; не вызывать расстройства кровообращения по линии шва; сохранять достаточную прочность в течение длительного времени; не вызывать сужение просвета воздухоносных путей.

Целесообразным является разделение швов трахеи и бронхов на: а) швы, накладываемые с целью остановить проходимость дыхательных путей; б) швы, накладываете на культю трахеи, бронха. Необходимость наложения швов на трахею и бронхи с целью восстановить проходимость дыхательных путей возникает при повреждении трахеи и бронхов; трахеотомии и бронхотомии; окончатой резекции трахеи и бронхов; циркулярной резекции трахеи и бронхов. На культю бронха швы накладывают при пульмонэктомии и резекции легких.

В качестве шовного материала используют хромированный кетгут, тонкие капроновые, лавсановые, арселоновые, супрамидные нити (№ 0,1). Швы лучше накладывать круглыми атравматическими иглами. При использовании режущих игл в стенке остается отверстие, через которое может просачиваться воздух. При трахеостомии (бронхостомии) разрез стенки производят косо или продольно в перепончатой части или через кольцевидную связку. Рану ушивают узловыми швами с захватом всех слоев. Расстояние между швами не должно превышать 3—5 мм. Узлы завязывают только снаружи.

При небольших окончатых резекциях (обычно клиновидной формы) образовавшийся дефект стенки ушивают в поперечном направлении узловыми швами. В шов захватывают только межхрящевую часть или же нить проводят через середину хрящевого кольца. Вначале Для лучшей адаптации соединяемых краев накладывают провизорный П-образный шов на середину дефекта, затем приступают к наложению швов с краев.

Расстояние между швами должно составлять 3—5 мм. Узлы завязывают только снаружи. Линию шва часто укрепляют полоской плевры.

Сегментарные бронхи перевязывают лигатурой. Дистальнее лигатуры бронх прошивают и нить завязывают с обеих сторон. Периферический отдел бронха зажимают зажимом, по браншам которого бронх пересекают. Культю бронха погружают в ложе удаленного сегмента.

Источник

Ушивание ран легкого

Показания. Угрожающие, кровотечения при закрытых и открытых повреждениях легкого.

Обезболивание. Местная инфильтрационная анестезия. Ваго-симпатическая блокада по А. В. Вишневскому, интратрахеальный наркоз.

Техника операции. При ранениях грудной стенки с открытым пневмотораксом ушивание раны легкого производят в момент первичной хирургической обработки.

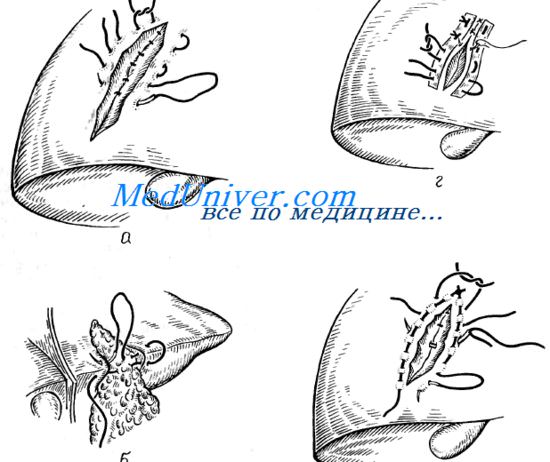

В случаях закрытых повреждений легкого производят торакотомию с под-надкостничной резекцией двух ребер либо с пересечением их, чтобы можно было достаточно расширить доступ в полость плевры. Край легкого захватывают окончатым зажимом и выводят в рану.

Накладывают одну или две мягкие клеммы на ткань легкого у краев раны и резецируют между ними поврежденные участки легкого,

ми глубоко ушивают края раны с таким расчетом, чтобы не оставалось полости» после затягивания швов. Поверх этих швов накладывают тонкие швы на висцеральную плевру. Рану легкого, расположенную по краю, можно зашивать обвивным швом. Осматривают полость плевры и удаляют сгустки крови. В полость вводят резиновую трубку (дренаж) и приступают к наложению швов на рану грудной стенки. При невозможности ушить рану легкого его подшивают к краям раны грудной стенки (пневмопексия) и тампонируют ее.

Радикальные операции на легких

Радикальные операции на легких производят преимущественно при злокачественных новообразованиях, бронхоэктатической болезни, туберкулезе легких

Операции на легких относятся к числу сложных хирургических вмешательств, требующих от врача высокого уровня общехирургической подготовки, хорошей организации работы операционной и большой осторожности на всех этапах операции, особенно при обработке элементов корня легкого. При определении объема оперативного вмешательства следует стремиться к сохранению возможно большей части здоровой легочной ткани и ограничиться удалением пораженного участка легкого. Однако установление границ распространения процесса в легком по данным клинических, рентгенологических и других методов исследования не всегда возможно, поэтому «экономные» операции (удаление сегмента, части доли легкого) имеют ограниченные показания, особенно при лечении опухолей легкого. При солитарных туберкулезных кавернах широко применяют сегментарные резекции легкого.

Для выполнения операции на легких, помимо общехирургического инструментария, необходимы окончатые зажимы для захватывания легкого, длинные изогнутые зажимы с зубцами и без зубцов: длинные изогнутые ножницы; диссекторы и зажимы Федорова для выделения легочных сосудов и проведения лигатур; палочки Виноградова; длинные иглодержатели; бронходержатели; зонд для выделения элементов корня легкого; крючок-лопатка для отведения средостения; бронхоушиватель; расширители ран грудной клетки; крючки для сближения ребер и вакуум-аппарат для отсасывания мокроты из бронхов.

Обезболивание. Операции на легких производят преимущественно под интратрахеальным наркозом с применением нейролептических веществ, релаксантов и управляемого дыхания. При этом в наибольшей степени подавляются болевые и нервно-рефлекторные реакции, а также обеспечивается достаточная вентиляция легких.

Несмотря на хороший ингаляционный наркоз, необходимо дополнительно инфильтрировать 0,5% раствором новокаина рефлексогенные зоны в области корня легкого и дуги аорты, а также блокировать межреберные нервы и в начале операции и по окончании ее, чтобы устранить послеоперационные боли. Хирургические вмешательства на легких можно производить и под местной инфильтрационной анестезией.

Источник

Способы ушивания раны легкого

Хирургическая обработка ран легкого в большинстве случаев заключается в следующем. Прежде всего необходимо вывести поврежденную долю легкого в торакотомную рану. При запаянной плевральной полости для этого приходится выделять легкое из сращений, используя тугие препаровочные тупфсры, смоченные изотоническим раствором, и электрокоагуляцию. После чего долю легкого захватывают окончатым зажимом и фиксируют в положении, удобном для наложения швов.

Мелкие кровоточащие сосуды лигируют викрилом либо осторожно коагулируют. После гемостаза на ткань легкого накладывают П-образные швы викрилом 2/0 на большой атравматической игле, затягивая их только до соприкосновения краев раны во избежание прорезывания. Надежность верхнего ряда швов, наложенных на рану легкого, обеспечивается захватыванием в шов висцерального листка плевры.

В силу эластичности легочной ткани ее проколы тонкой атравматической иглой у лиц молодого возраста не приводят к просачиванию воздуха. У пациентов пожилого возраста, при наличии эмфиземы легких такое просачивание является обыкновенным явлением и чем больше швов хирург будет накладывать, стараясь достичь герметичности, тем больше будет появляться мест просачивания воздуха.

Именно поэтому большое значение в благоприятном течении послеоперационного периода имеет адекватное дренирование плевральной полости: при правильно функционирующем дренаже легкое быстро расправляется, места просачивания прикрываются фибрином и через несколько часов выделение воздуха прекращается.

При ушивании ран легкого гемостаз должен быть полным в условиях нормального артериального давления у пациента. Аэростаз считается достаточным, если при выдохе в условиях нормовентиляции из паренхимы наблюдается просачивание единичных мелких пузырьков воздуха. После достижения гемостаза и аэростаза хирург викрилом на атравматической игле послойно ушивает рапу П-образными швами или непрерывным швом, не оставляя в ее глубине полостей. Последний ряд швов (лучше П-образных) накладывают с захватом висцерального плеврального листка, что практически во всех случаях обеспечивает надежный аэростаз.

В отличие от рекомендаций военно-полевых хирургов не рассекать раны легкого [Брюсов П. Г., Нечаев Э. А.], опыт НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского показал, что при наличии сквозной раны или глубокого, более 3 см, раневого канала, с кровоизлиянием в окружности, более активная тактика хирургической обработки ран с рассечением ткани легкого, раскрытием раневого канала, эвакуацией свертков крови и инородных тел, с обработкой поврежденных сосудов и бронхиол под контролем зрения — вполне себя оправдала.

При этом прошивают кровоточащие сосуды, субсегментарные и более мелкие бронхи викрилом 2/0 на атравматической игле. После этого восстанавливают целость паренхимы легкого послойным ушиванием раны и наложением П-образных швов на висцеральную плевру.

Е. Б. Николаева в нашей клинике провела сравнение результатов хирургического лечения глубоких рай легкого в двух группах пациентов: с ушиванием ран без их хирургической обработки (125 наблюдений) и с хирургической обработкой (129 наблюдений). Проведенный анализ показал, что хирургическая обработка глубоких ран легкого привела к значительному сокращению частоты легочно-плевральных осложнений (в том числе требующих повторных вмешательств), сокращению продолжительности лечения и снижению летальности.

В редких случаях огнестрельных ранений, когда рана располагается в так называемой плащевой (периферической) зоне легкого, но сопровождается ее разрушением, необходимо выполнить краевую (клиновидную) резекцию легочной ткани. Для этого в пределах неизмененной паренхимы легкого накладывают навстречу друг другу (прямо или, чаще, под углом) два длинных зажима Кохера или бранши сшивающих аппаратов, изолируя размозженную ткань. Поверх зажимов или аппаратов измененную ткань легкого отсекают.

При использовании обычных кровоостанавливающих зажимов вокруг каждого зажима накладывают отвивной шов викрилом 2/0 на атравматической игле, который затягивают после снятия зажима. Линию металлических скобок прикрывают рядом П-образных швов либо непрерывным швом викрилом. Отдельные кровоточащие сосуды и мелкие бронхиолы с поступлением воздуха лигируют под визуальным контролем. У значительной части пациентов раны легкого могут быть устранены при выполнении торакоскопии.

Крайне редко в гражданских условиях возникает необходимость таких обширных и травматических операций, как лобэктомия и пневмонэктомия. Такие случаи единичны. Так, лобэктомию приходится выполнять при разрушении долевого бронха или при выраженных признаках венозного стаза после прошивания или перевязки долевой легочной вены. Пнсвмонэктомию выполняют при повреждении корня легкого, не поддающемся хирургической коррекции, когда попытка наложения швов на сосуды не удалась и пострадавшему необходимо спасти жизнь.

Реже показания к пневмонэктомии возникают после обширной резекции легкого, явном несоответствии оставшейся части паренхимы объему плевральной полости. При сочетанных ранениях груди и других областей такой объем вмешательства сопровождается высокой летальностью. В течение последнего десятилетия необходимость лобэктомии и пневмонэктомии, по материалам НИИ скорой помощи им. И.В. Склифосовского, встречалась всего в четырех наблюдениях. Летальных исходов не было. Но, принимая во внимание тяжесть сочетанных повреждений и степень кровопо-тери, всегда следует стремиться к ограничению объема вмешательства, ставя своей целью только сохранение жизни пострадавшего.

До недавнего времени считалось, что воздушная эмболия чаще встречается при повреждении крупных вен шеи и крайне редко — при ранениях легкого. Однако внимательное изучение наблюдений внезапной смерти молодых людей с изолированными и, казалось бы, неопасными ранениями легкого показало, что чаще всего причиной смерти в таких случаях является массивная воздушная эмболия сосудов большого круга кровообращения (прежде всего — коронарных сосудов).

D. Trankey утверждает, что за 27 лет наблюдал более 100 пострадавших с воздушной эмболией, которая в его практике встречалась в 4% всех случаев тяжелой травмы груди, причем в 65% — при ранениях легкого.

Несомненно, что группу риска составляют пострадавшие с локализацией раны в области корня легкого, где проксимальные отделы бронхов тесно прилежат к легочным венам и где чаще всего образуется травматическая бронховенозная фистула. При нормальной легочной вентиляции с давлением на вдохе 10-20 мм рт. ст. давление в легочных венах выше давления в бронхах, что способствует перемещению крови в бронхи и клинически проявляется кровохарканием, легочным кровотечением.

Однако при ИВЛ с давлением на вдохе более 40 мм рт. ст. (особенно во время реанимационных манипуляций, включая массаж сердца) внутрибронхиальное давление становится выше давления в легочных венах, и часть воздуха может перемещаться из просвета бронха в легочную вену и левые отделы сердца. При этом прежде всего страдает коронарное кровообращение.

Поэтому, если у пострадавшего с ИВЛ в режиме положительного давления в конце выдоха (ПДКВ) внезапно наступает нарушение сердечной деятельности, следует предполагать либо тотальный напряженный пневмоторакс вследствие разрыва большого числа булл, либо воздушную эмболию коронарных артерий.

Ограниченная воздушная эмболия в большой круг кровообращения может проявляться очаговыми неврологическими нарушениями вследствие эмболии мелких сосудов головного мозга.

A. S. Estera и соавт. приводят следующие клинические признаки возможной воздушной эмболии при ранении легкого:

• локализация раны вблизи корня легкого;

• ИВЛ с положительным давлением в конце выдоха;

• внезапный сердечно-сосудистый коллапс с фибрилляцией желудочков у пациента, находящегося в стабильном состоянии;

• появление пузырьков воздуха из раны легкого и появление крови в эн-дотрахеальной трубке;

• судороги.

В литературе имеются сообщения о том, что факт эмболии коронарных сосудов пузырьками воздуха может быть установлен эхокардиографией в режиме доплеровского картирования.

Поэтому при подозрении на воздушную эмболию необходимо немедленно снизить давление в контуре ИВЛ, увеличить инфузию растворов с целью нормализации ОЦК и выключить поврежденное легкое из дыхания (при наличии раздельной интубации бронхов). При отсутствии эффекта необходимо быстро выполнить торакотомию на стороне ранения, пережать корень поврежденного легкого и шприцом через иглу аспирировать пенистую кровь из полостей сердца и из аорты.

Пункция левого предсердия, левого желудочка, восходящей аорты дает шанс сохранить жизнь пострадавшему с помощью аспирации пенистой крови. При этом восходящую часть аорты на протяжении одного или двух сокращений сердца хирург пережимает первым и вторым пальцем правой кисти, не допуская дальнейшего продвижения пенистой крови.

При эффективной реанимации операцию завершают наложением швов на бронх и легочную вену либо выполняют лобэктомию. Ранняя диагностика и быстрые адекватные действия позволяют, но данным литературы, спасти жизнь 50-55% пострадавших. Собственного опыта в диагностике и лечении воздушной эмболии при ранениях корня легкого мы не имеем.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник