Способы и схемы управления тиристором или симистором

Тиристоры нашли широкое применение в полупроводниковых устройствах и преобразователях. Различные источники питания, частотные преобразователи, регуляторы, возбудительные устройства для синхронных двигателей и много других устройств строились на тиристорах, а в последнее время их вытесняют преобразователи на транзисторах. Основной задачей для тиристора является включение нагрузки в момент подачи управляющего сигнала. В этой статье мы рассмотрим, как управлять тиристорами и симисторами.

Содержание статьи

Определение

Тиристор (тринистор) — это полупроводниковый полууправляемый ключ. Полууправляемый — значит, что вы можете только включать тиристор, отключается он только при прерывании тока в цепи или если приложить к нему обратное напряжение.

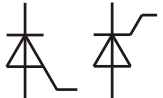

Он, подобно диоду, проводит ток только в одном направлении. То есть для включения в цепь переменного тока для управления двумя полуволнами нужно два тиристора, для каждой по одному, хотя не всегда. Тиристор состоит из 4 областей полупроводника (p-n-p-n).

Другой подобный прибор называется симистор — двунаправленный тиристор. Его основным отличием является то, что ток он может проводить в обе стороны. Фактически он представляет собой два тиристора соединённых параллельно навстречу друг другу.

Основные характеристики

Как и любых других электронных компонентов у тиристоров есть ряд характеристик:

Падение напряжения при максимальном токе анода (VT или Uос).

Прямое напряжение в закрытом состоянии (VD(RM) или Uзс).

Обратное напряжение (VR(PM) или Uобр).

Прямой ток (IT или Iпр) – это максимальный ток в открытом состоянии.

Максимально допустимый прямой ток (ITSM) — это максимальный пиковый ток в открытом состоянии.

Обратный ток (IR) — ток при определенном обратном напряжении.

Постоянный ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении (ID или Iзс).

Постоянное отпирающее напряжение управления (VGT или UУ).

Ток управления (IGT).

Максимальный ток управления электрода IGM.

Максимально допустимая рассеиваемая мощность на управляющем электроде (PG или Pу)

Принцип работы

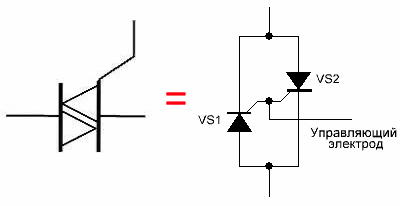

Когда на тиристор подают напряжение он не проводит ток. Есть два способа включит его – подать напряжение между анодом и катодом достаточное для открытия, тогда его работа ничем не будет отличаться от динистора.

Другой способ – это подать кратковременный импульс на управляющий электрод. Ток открытия тиристора лежит в пределах 70-160 мА, хотя на практике эта величина, как и напряжение которое нужно приложить к тиристору зависит от конкретной модели и экземпляра полупроводникового прибора и даже от условий, в которых он работает, таких, например, как температура окружающей среды.

Кроме управляющего тока, есть такой параметр как ток удержания — это минимальный ток анода для удержания тиристора в открытом состоянии.

После открытия тиристора управляющий сигнал можно отключать, тиристор будет открыт до тех пор, пока через него протекает прямой ток и подано напряжение. То есть в цепи переменного тиристор будет открыт в течении той полуволны напряжение которой смещает тиристор в прямом направлении. Когда напряжение устремится к нулю, снизится и ток. Когда ток в цепи упадет ниже величины тока удержания тиристора — он закроется (выключится).

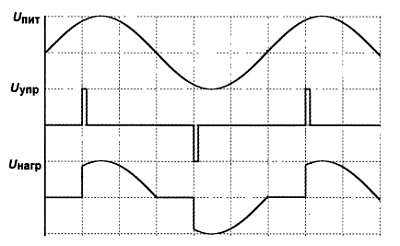

Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения между анодом и катодом, что вы наблюдаете на осциллограммах выше.

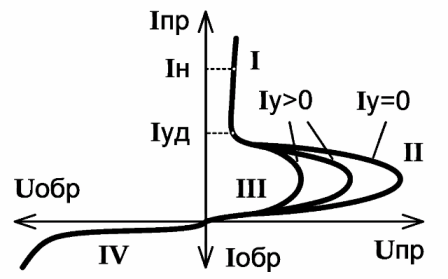

Управление симистором аналогично хоть и имеет некоторые особенности. Для управления симистором в цепи переменного тока нужно два импульса управляющего напряжения — на каждую полуволну синусоиды соответственно.

После подачи управляющего импульса в первой полуволне (условно положительной) синусоидального напряжения ток через симистор будет протекать до начала второй полуволны, после чего он закроется, как и обычный тиристор. После этого нужно подать еще один управляющий импульс для открытия симистора на отрицательной полуволне. Это наглядно проиллюстрировано на следующих осциллограммах.

Полярность управляющего напряжения должна соответствовать полярности приложенного напряжения между анодом и катодом. Из-за этого возникают проблемы при управлении симисторами с помощью цифровых логических схем или от выходов микроконтроллера. Но это легко решается путем установки симисторного драйвера, о чем мы поговорим позже.

Распространенные схемы управления тиристорами или симисторами

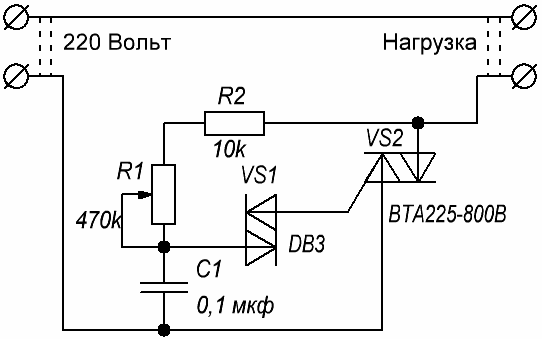

Самой распространенной схемой является симисторный или тиристорный регулятор.

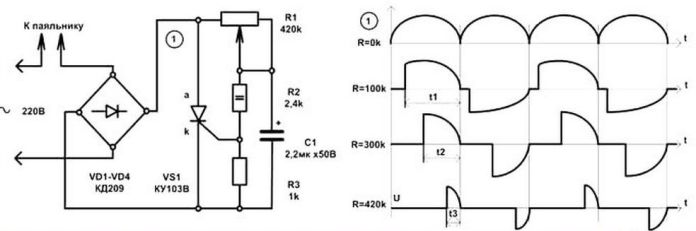

Здесь тиристор открывается после того как на конденсаторе будет достаточная величина для его открытия. Момент открытия регулируется с помощью потенциометра или переменного резистора. Чем больше его сопротивление — тем медленнее заряжается конденсатор. Резистор R2 ограничивает ток через управляющий электрод.

Эта схема регулирует оба полупериода, то есть вы получаете полную регулировку мощности почти от 0% и почти до 100%. Это удалось достичь, установив регулятор в диодном мосте, таким образом регулируется одна из полуволн.

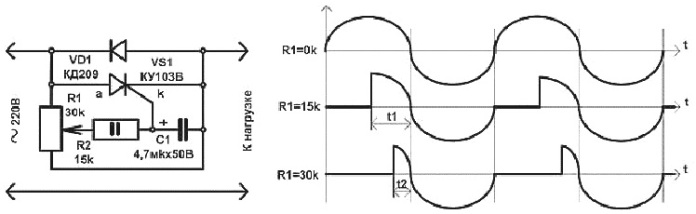

Упрощенная схема изображена ниже, здесь регулируется лишь половина периода, вторая полуволна проходит без изменения через диод VD1. Принцип работы аналогичен.

Симисторный регулятор без диодного моста позволяет управлять двумя полуволнами.

По принципу действия почти аналогична предыдущим, но построена на симисторе с её помощью регулируются уже обе полуволны. Отличия заключаются в том, что здесь импульс управления подаётся с помощью двунаправленного динистора DB3, после того как конденсатор зарядится до нужного напряжения, обычно это 28-36 Вольт. Скорость зарядки также регулируется переменным резистором или потенциометром. Такая схема реализована в большинстве бытовых диммеров.

Такие схемы регулировки напряжения называется СИФУ — система импульсного фазового управления.

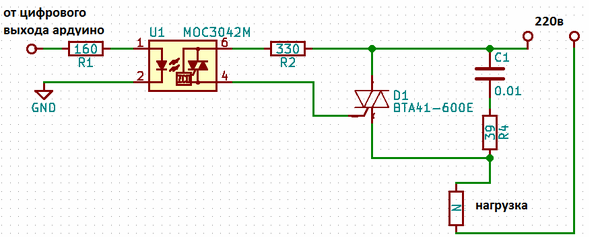

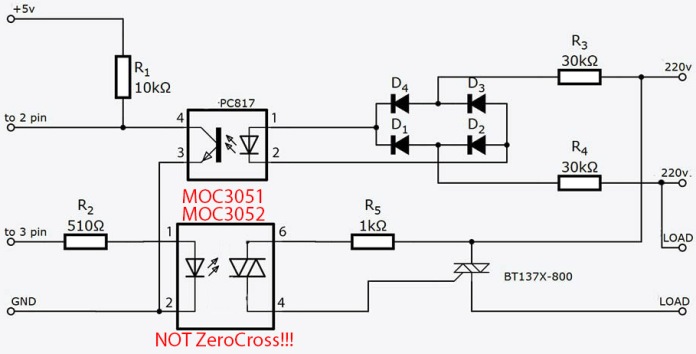

На рисунке выше изображен вариант управления симистором с помощью микроконтроллера, на примере популярной платформы Arduino. Симисторный драйвер состоит из оптосимистора и светодиода. Так как в выходной цепи драйвера установлен оптосимистор на управляющий электрод всегда подаётся напряжение нужной полярности, но здесь есть некоторые нюансы.

Дело в том, что для регулировки напряжения с помощью симистора или тиристора нужно подавать управляющий сигнал в определенный момент времени, так чтобы срез фазы происходил до нужной величины. Если наугад стрелять управляющими импульсами — схема работать конечно будет, но регулировок добиться не выйдет, поэтому нужно определять момент перехода полуволны через ноль.

Так как для нас не имеет значения полярность полуволны в настоящий момент времени — достаточно просто отслеживать момент перехода через ноль. Такой узел в схеме называют детектор нуля или нуль-детектор, а в англоязычных источниках «zero crossing detector circuit» или ZCD. Вариант такой схемы с детектором перехода через ноль на транзисторной оптопаре выглядит следующим образом:

Оптодрайверов для управления симисторами есть множество, типовые – это линейка MOC304x, MOC305x, MOC306X, произведенные компанией Motorola и другими. Более того – эти драйверы обеспечивают гальваническую развязку, что убережет ваш микроконтроллер в случае пробоя полупроводникового ключа, что вполне возможно и вероятно. Также это повысит безопасность работы с цепями управления, полностью разделив цепь на «силовую» и «оперативную».

Заключение

Мы рассказали базовые сведения о тиристорах и симисторах, а также управлении ими в цепях с «переменкой». Стоит отметить, что мы не затрагивали тему запираемых тиристоров, если вас интересует этот вопрос – пишите комментарии и мы рассмотрим их подробнее. Также не были рассмотрены нюансы использования и управления тиристорами в силовых индуктивных цепях. Для управления «постоянкой» лучше использовать транзисторы, поскольку в этом случае вы решаете, когда ключ откроется, а когда он закроется, повинуясь управляющему сигналу…

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Источник

Тиристорные преобразователи постоянного тока

Тиристорные преобразователи состоят из следующих основных узлов:

• трансформатора или токоограничивающего реактора на стороне переменного тока,

• элементов системы управления, защиты и сигнализации.

Трансформатор осуществляет согласование входного и выходного напряжений преобразователя и (так же, как и токоограничивающий реактор) ограничение тока короткого, замыкания во входных цепях. Сглаживающие реакторы предназначаются для сглаживания пульсаций выпрямленных напряжения и тока. Реакторы не предусматриваются, если индуктивность нагрузки достаточна для ограничения пульсаций в заданных пределах.

Применение тиристорных преобразователей постоянного тока позволяет реализовать практически те же характеристики электропривода, что и при использовании вращающихся преобразователей в системах генератор-двигатель (Г — Д), т. е. регулировать в широких пределах частоту вращения и момент двигателя, получать специальные механические характеристики и нужный характер протекания переходных процессов при пуске, торможении, реверсе и т. д.

Однако, по сравнению с вращающимися статические преобразователи имеют целый ряд известных преимуществ, поэтому в новых разработках крановых электроприводов предпочтение отдается статическим преобразователям. Тиристорные преобразователи постоянного тока наиболее перспективны для применения в электроприводах крановых механизмов мощностью свыше 50—100 кВт и механизмов, где требуется получение специальных характеристик привода в статических и динамических режимах.

Схемы выпрямления, принципы построения силовых цепей преобразователей

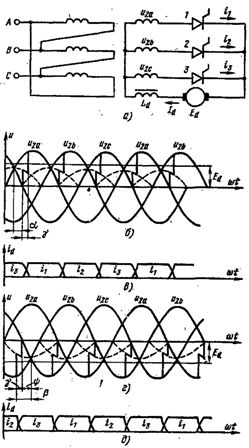

Тиристорные преобразователи выполняются с однофазными и многофазными схемами выпрямления. Существует несколько расчетных соотношений основных схем выпрямления. Одна из таких схем показана на рис. 1, а. Регулирование выпрямленного напряжения Ua и тока Ia производится путем изменения угла управления α . На рис. 1, б-д для примера показан характер изменения токов и напряжений в трехфазной нулевой схеме выпрямления при активно-индуктивной нагрузке

Рис. 1. Трехфазная нулевая схема (а) и диаграммы изменения тока и напряжения в выпрямительном (б, в) и инверторном (г, д) режимах.

Показанный на диаграммах угол γ (угол коммутации), характеризует период времени, в течение которого ток протекает одновременно по двум тиристорам. Зависимость среднего значения выпрямленного напряжения Ua от угла регулирования α называется регулировочной характеристикой.

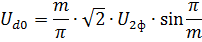

Для нулевых схем среднее выпрямленное напряжение определяется из выражения

где m — число фаз вторичной обмотки трансформатора; U2 ф – действующее значение фазового напряжения вторичной обмотки трансформатора.

Для мостовых схем Udo в 2 раза выше, так как эти схемы эквивалентны последовательному включению двух нулевых схем.

Однофазные схемы выпрямления используются, как правило, в цепях с относительно большими индуктивными сопротивлениями. Это цепи независимых обмоток возбуждения двигателей, а также якорные цепи двигателей небольшой мощности (до 10—15 кВт). Многофазные схемы используются в основном для литания якорных цепей двигателей мощностью свыше 15— 20 кВт и реже для питания обмоток возбуждения. По сравнению с однофазными многофазные схемы выпрямления имеют целый’ ряд преимуществ. Основными из них являются: меньшие пульсации выпрямленного напряжения и тока, лучшее использование трансформатора и тиристоров, симметричная нагрузка фаз питающей сети.

В тиристорных преобразователях постоянного тока, предназначенных для крановых приводов мощностью свыше 20 кВт, наиболее оправдано применение трехфазной мостовой схемы. Это обусловлено хорошим использованием трансформатора и тиристоров, низким уровнем пульсаций выпрямленного напряжения и тока, а также простотой схемы и конструкции трансформатора. Известным достоинством трехфазной мостовой схемы является и то, что она может быть выполнена не с трансформаторной связью, а с токоограничивающим реактором, габариты которого существенно меньше габаритов трансформатора.

В трехфазной нулевой схеме условия использования трансформатора при обычно применяемых группах соединения Y/Y и Δ/Y хуже из-за наличия постоянной составляющей потока. Это приводит к увеличению сечения магнитопровода и, следовательно, расчетной мощности трансформатора. Для исключения постоянной составляющей потока применяют соединение вторичных обмоток трансформатора в «зигзаг», что также несколько увеличивает расчетную мощность. Увеличенный уровень, пульсаций выпрямленного напряжения вместе с отмеченным выше недостатком ограничивает использование трехфазной нулевой схемы.

Шестифазная схема с уравнительным реактором целесообразна при использовании ее на низкое напряжение и большой ток, так как в этой схеме нагрузочный ток протекает параллельно, а не последовательно через два диода, как в трехфазной мостовой схеме. Недостатком этой схемы является наличие уравнительного реактора, имеющего типовую мощность около 70% выпрямленной номинальной мощности. Кроме того, в шестифазных схемах используется довольно сложная конструкция трансформатора.

Схемы выпрямления на тиристорах обеспечивают работу в двух режимах — выпрямительном и инверторном. При работе в инверторном режиме энергия из цепи нагрузки передается в питающую сеть, т. е. в противоположном направлении по сравнению с выпрямительным режимом, поэтому при инвертировании ток и э. д. с. обмотки трансформатора направлены встречно, а при выпрямлении — согласно. Источником тока в режиме инвертирования является э. д. с. нагрузки (машины постоянного тока, индуктивности), которая должна превышать напряжение инвертора.

Перевод тиристорного преобразователя из выпрямительного режима в инверторный достигается изменением полярности э. д. с. нагрузки и увеличением угла α выше π/2 при индуктивной нагрузке.

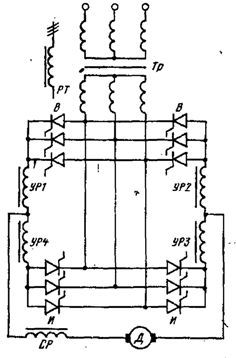

Рис. 2. Встречно-параллельная схема включения вентильных групп. УР1— УР4 — уравнительные реакторы; РТ — токоограничивающий реактор; CP — сглаживающий реактор.

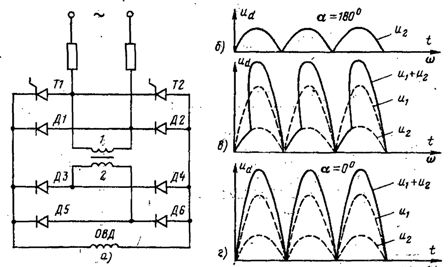

Рис. 3. Схема нереверсивного ТП для цепей обмоток возбуждения двигателей. Для обеспечения режима инвертирования необходимо, чтобы закрывающийся очередной тиристор успел восстановить свои запирающие свойства, пока на нем имеется отрицательное напряжение, т. е. в пределах угла φ (рис. 1, в).

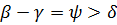

Если это не произойдет, то закрывающийся тиристор может снова открыться, так как к нему прикладывается прямое напряжение. Это приведет к опрокидыванию инвертора, при котором возникнет аварийный ток, поскольку э. д. с. машины постоянного тока и трансформатора совпадут по направлению. Для исключения опрокидывания необходимо, чтобы выполнялось условие

где δ — угол восстановления запирающих свойств тиристора; β = π — α — угол опережения инвертора.

Силовые схемы тирсторных преобразователей, предназначенных для питания якорных цепей двигателей, выполняются как в нереверсивном (одна выпрямительная группа тиристоров), так и в реверсивном (две выпрямительные группы) исполнениях. Нереверсивные исполнения тиристорных преобразователей, обеспечивающих одностороннюю проводимость, позволяют работать в двигательном и генераторном режимах только при одном направлении момента двигателя.

Для изменения направления момента требуется или изменить направление тока якоря при неизменном направлении потока возбуждения, или изменить направление потока возбуждения при сохранении направления тока якоря.

Реверсивные тиристорные преобразователи имеют несколько разновидностей схем силовой цепи. Наибольшее распространение получила схема с встречно-параллельным подключением к одной вторичной обмотке трансформатора двух вентильных групп (рис. 2). Такая схема может быть выполнена и без индивидуального трансформатора с питанием тиристорных групп от общей сети переменного тока через анодные токоограничивающие реакторы РТ. Переход на реакторный вариант значительно сокращает размеры тиристорного преобразователя и снижает его стоимость.

Тиристорные преобразователи для цепей обмоток возбуждения двигателей выполняются в основном в нереверсивном исполнении. На рис. 3, а показана одна из применяемых схем включения выпрямительных элементов. Схема позволяет в широких пределах изменять ток возбуждения двигателя. Минимальное значение тока имеет место, когда тиристоры Т1 и Т2 закрыты, а максимальное, когда они открыты. На рис. 3, б, г показан характер изменения выпрямленного напряжения для этих двух состояний тиристоров, а на рис. 3, в для состояния, когда

Способы управления реверсивными тиристорными преобразователями

В реверсивных тиристорных преобразователях применяются два основных способа управления вентильными группами — совместный и раздельный. В свою очередь совместное управление выполняется согласованным и несогласованным.

При согласованном управлении отпирающие импульсы на тиристоры подаются на обе группы вентилей таким образом, чтобы средние значения выпрямленного напряжения у обеих групп были равны между собой. Это обеспечивается при условии

где a в и a и — углы регулирования выпрямительной и инверторной групп. При несогласованном управлении среднее значение напряжения инверторной группы превышает напряжение выпрямительной группы. Это достигается при условии, если

Мгновенное значение напряжений групп при совместном управлении не равны друг другу во все моменты времени, вследствие чего в замкнутом контуре (или контурах), образуемых тиристорными группами и обмотками трансформатора, течет уравнительный ток, для ограничения которого в цепь тиристорного преобразователя включаются уравнительные реакторы УР1—УР4 (см. рис. 1).

Реакторы включают в контур уравнительного тока по одному или по два на группу, причем, их индуктивность выбирается такой, чтобы уравнительный ток не превышал 10% номинального тока нагрузки. При включении токоограничивающих реакторов по два на группу они выполняются насыщающимися при протекании тока нагрузки. Например, при работе группы В насыщаются реакторы УР1 и УР2, а реакторы УРЗ и УР4 остаются ненасыщенными и ограничивают уравнительный ток. Если реакторы включаются по одному на группу (УР1 и УРЗ), то они выполняются не насыщающимися при протекании тока нагрузки.

Преобразователи с несогласованным управлением имеют меньшие габариты реакторов, чем при согласованном управлении. Однако при несогласованном управлении снижается диапазон допустимых углов регулирования, что приводит к худшему использованию трансформатора и уменьшению коэффициента мощности установки. Одновременно нарушается линейность регулировочных и скоростных характеристик электропривода. Для полного исключения уравнительных токов используется раздельное управление вентильными группами.

Раздельное управление заключается в том, что управляющие импульсы подаются только на ту группу, которая в данный момент должна работать. На вентили неработающей группы управляющие импульсы не подаются. Для изменения режима работы тиристорного преобразователя используется специальное переключающее устройство, которое при равенстве нулю тока тиристорного преобразователя сначала снимает управляющие импульсы с ранее работающей группы, а затем после небольшой паузы (5—10 мс) подает управляющие импульсы на другую группу.

При раздельном управлении нет необходимости включения уравнительных реакторов в цепи отдельных групп вентилей, возможно полное использование трансформатора, снижается вероятность опрокидывания инвертора вследствие уменьшения времени работы тиристорного преобразователя в инверторном режиме, уменьшаются потери энергии и соответственно увеличивается к. п. д. электропривода из-за отсутствия уравнительных токов. Однако раздельное управление предъявляет высокие требования к надежности устройств для блокирования управляющих импульсов.

Сбой в работе блокирующих устройств и появление управляющих импульсов на нерабочей группе тиристоров приводят к внутреннему короткому замыканию в тиристорном преобразователе, так как уравнительный ток между группами в этом случае ограничен только реактансом обмоток трансформатора и достигает недопустимо большого значения.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник