Управление оборудованием предприятия

Управление оборудованием предприятия

руководитель направления «Ремонт-Эксперт» компании «Деснол Софт Проджект»

Поддержание всех технических и технологических систем предприятия в работоспособном состоянии — задача управления оборудованием. Управление оборудованием осуществляется с целью обеспечения:

- безопасности эксплуатации оборудования;

- постоянной его работоспособности и поддержания технологических характеристик оборудования;

- экономической эффективности использования оборудования.

Наиболее распространенной концепцией организации управления оборудованием является управленческая методология, называемая Enterprise Assets Management (EAM) — управление активами предприятия. Основная цель ее применения — поддержание рабочей готовности производственных активов за счет оптимизации управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, правильной организации материально-технического обеспечения и использования трудовых ресурсов.

Концепция EAM включает методы управления, позволяющие добиться максимального результата — максимальной надежности и работоспособности производственных активов — при минимальных затратах. Для этого в качестве инструмента автоматизации используют EAM-системы. Исторически такие системы возникли из систем управления ремонтами (Computerized Maintenance Management System, CMMS), которые, в свою очередь, содержат базу данных оборудования предприятия, модули планирования проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, оформления заявок на проведение ремонта, модули складского учёта и заявок на покупку материалов, финансового учёта.

Как свидетельствует отечественный и мировой опыт, наиболее эффективны системы управления, в том числе и управления активами предприятия и управления ремонтами оборудования, построенные на основе процессного подхода.

Международные стандарты ИСО серии 9000 редакции 2000 года формулируют смысл и назначение процессного подхода следующим образом: «Желаемый результат достигается более эффективным способом, если соответствующими ресурсами и деятельностью управляют как процессами». Простейший алгоритм действий руководителя по управлению процессом и достижению его целей содержит метод Деминга, согласно которому для управления процессом необходимо непрерывно повторять следующие этапы:

- планирование: установление целей и процессов, необходимых для достижения целей; планирование работ по достижению целей процесса и удовлетворения потребителя; планирование выделения и распределения необходимых ресурсов;

- выполнение: выполнение запланированных работ;

- проверка: сбор информации и контроль результата на основе ключевых показателей эффективности, получившегося в ходе выполнения процесса, выявление и анализ отклонений, установление причин отклонений;

- воздействие (управление, корректировка): принятие мер по устранению причин отклонений от запланированного результата, изменения в планировании и распределении ресурсов.

То есть, цикл управления начинается с планирования. Результаты процессов регулярно контролируются на предмет соответствия заявленным параметрам. В случае отклонения незамедлительно принимаются соответствующие меры.

Системы управления активами предприятия (EAM) позволяют согласованно управлять (по всему циклу управления) следующими процессами:

- техническое обслуживание и ремонт (ТОиР);

- материально-техническое обеспечение (МТО);

- управление складскими запасами (запчасти для ТОиР);

- управление финансами (в области ТОиР и МТО);

- управление персоналом (в области ТОиР);

- управление документами (в области ТОиР и МТО).

Так, по данным консалтинговой компании «А.Т. Kearney», ЕАМ-системы способствуют:

- повышению производительности ремонта на 29%;

- сокращению сверхнормативных запасов — 21%;

- повышению готовности оборудования — 17%;

- уменьшению случаев нехватки запасов — 29%;

- сокращению аварийных работ — 31%;

- уменьшению количества сверхурочных работ — 22%;

- уменьшению времени ожидания материалов — 29%;

- сокращению объема срочных закупок — 29%.

Внедрение любой информационной системы представляет собой сложное организационное изменение, связанное с другими организационными преобразованиями, проводимыми на предприятии. Как правило, все они направлены на получение конкурентных преимуществ, повышение качества продукции, сокращение затрат.

Внедрение ЕАМ-системы требует совершенствования организационной структуры предприятия и бизнес-процессов, что должно коснуться как собственно процессов эксплуатации оборудования, так и процессов управления, которые включают учет оборудования, ведение базы различных нормативов, учет параметров эксплуатации оборудования, планирование ремонтов, управление персоналом ремонтной службы, планирование и учет МТО, учет и анализ выполненных работ.

Улучшение процессов эксплуатации оборудования реализуется организационно-техническими мероприятиями и направлено на сокращение и/или устранение основных эксплуатационных рисков предприятия, таких как:

- длительные простои оборудования, приводящие к остановке производства и срыву выполнения производственных планов;

- непредсказуемые поломки оборудования и необходимость проведения дорогостоящих внеплановых аварийных ремонтов;

- чрезмерное и необоснованное увеличение затрат на ремонт и эксплуатацию производственных активов;

- снижение производительности труда за счет неэффективной эксплуатации оборудования.

ЕАМ-системы позволяют, кроме того, оптимизировать управление персоналом. Управление распорядительными документами (нарядами-допусками к работам, нарядами на выполнение работ), ведение учета квалификации и компетенций персонала, планирование потребности в трудовых ресурсах на выполнение ремонтных работ, проведение аттестации персонала, определение результатов выполнения работ — все это крайне важно для эффективного управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования предприятий.

Источник

Способы управления технологическим процессом

1.1. Общие понятия

Теория автоматического управления (ТАУ) появилась во второй половине 19 века сначала как теория регулирования. Широкое применение паровых машин вызвало потребность в регуляторах, то есть в специальных устройствах, поддерживающих устойчивый режим работы паровой машины. Это дало начало научным исследованиям в области управления техническими объектами. Оказалось, что результаты и выводы данной теории могут быть применимы к управлению объектами различной природы с различными принципами действия. В настоящее время сфера ее влияния расширилась на анализ динамики таких систем, как экономические, социальные и т.п. Поэтому прежнее название “Теория автоматического регулирования” заменено на более широкое — “Теория автоматического управления”.

Управление каким-либо объектом (объект управления будем обозначать ОУ) есть воздействие на него в целях достижения требуемых состояний или процессов. В качестве ОУ может служить самолет, станок, электродвигатель и т.п. Управление объектом с помощью технических средств без участия человека называется автоматическим управлением. Совокупность ОУ и средств автоматического управления называется системой автоматического управления (САУ).

Основной задачей автоматического управления является поддержание определенного закона изменения одной или нескольких физических величин, характеризующих процессы, протекающие в ОУ, без непосредственного участия человека. Эти величины называются управляемыми величинами. Если в качестве ОУ рассматривается хлебопекарная печь, то управляемой величиной будет температура, которая должна изменяться по заданной программе в соответствии с требованиями технологического процесса.

1.2. Фундаментальные принципы управления

Принято различать три фундаментальных принципа управления: принцип разомкнутого управления, принцип компенсации, принцип обратной связи.

1.2.1. Принцип разомкнутого управления

Рассмотрим САУ хлебопекарной печи (рис.1). Ее принципиальная схема показывает принцип действия данной конкретной САУ, состоящей из конкретных технических устройств. Принципиальные схемы могут быть электрическими, гидравлическими, кинематическими и т.п.

Технология выпечки требует изменения температуры в печи по заданной программе, в частном случае требуется поддержание постоянной температуры. Для этого надо реостатом регулировать напряжение на нагревательном элементе НЭ. Подобная часть ОУ, с помощью которой можно изменять параметры управляемого процесса называется управляющим органом объекта (УО). Это может быть реостат, вентиль, заслонка и т.п.

Часть ОУ, которая преобразует управляемую величину в пропорциональную ей величину, удобную для использования в САУ, называют чувствительным элементом (ЧЭ). Физическую величину на выходе ЧЭ называют выходной величиной ОУ. Как правило, это электрический сигнал (ток, напряжение) или механическое перемещение. В качестве ЧЭ могут использоваться термопары, тахометры, рычаги, электрические мосты, датчики давления, деформации, положения и т.п. В нашем случае это термопара, на выходе которой формируется напряжение, пропорциональное температуре в печи, подаваемое на измерительный прибор ИП для контроля. Физическую величину на входе управляющего органа ОУ называют входной величиной ОУ.

Управляющее воздействие u(t) — это воздействие, прикладываемое к УО объекта с целью поддержания требуемых значений управляемой величины. Оно формируется устройством управления (УУ). Ядром УУ является исполнительный элемент, в качестве которого может использоваться электрические или поршневые двигатели, мембраны, электромагниты и т.п.

Задающим устройством (ЗУ) называется устройство, задающее программу изменения управляющего воздействия, то есть формирующее задающий сигнал uо(t). В простейшем случае uо(t)=const. ЗУ может быть выполнено в виде отдельного устройства, быть встроенным в УУ или же вообще отсутствовать. В качестве ЗУ может выступать кулачковый механизм, магнитофонная лента, маятник в часах, задающий профиль и т.п. Роль УУ и ЗУ может исполнять человек. Однако это уже не САУ. В нашем примере УУ является кулачковый механизм, перемещающий движок реостата согласно программе, которая задается профилем кулачка.

Рассмотренную САУ можно представить в виде функциональной схемы, элементы которой называются функциональными звеньями. Эти звенья изображаются прямоугольниками, в которых записывается функция преобразования входной величины в выходную (рис.2). Эти величины могут иметь одинаковую или различную природу, например, входное и выходное электрическое напряжение, или электрическое напряжение на входе и скорость механического перемещения на выходе и т.п.

Величина f(t), подаваемая на второй вход звена, называется возмущением. Она отражает влияние на выходную величину y(t) изменений окружающей среды, нагрузки и т.п.

В общем случае функциональное звено может иметь несколько входов и выходов (рис.3). Здесь u1,u2. un — входные (управляющие) воздействия; f1,f2. fm — возмущающие воздействия; y1,y2. yk — выходные величины.

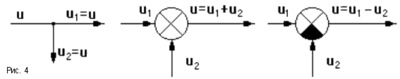

Принцип работы функциональных звеньев может быть различным, поэтому функциональная схема не дает представление о принципе действия конкретной САУ, а показывает лишь пути прохождения и способы обработки и преобразования сигналов. Сигнал — это информационное понятие, соответствующее на принципиальной схеме физическим величинам. Пути его прохождения указываются направленными отрезками (рис.4). Точки разветвления сигнала называются узлами. Сигнал определяется лишь формой изменения физической величины, он не имеет ни массы, ни энергии, поэтому в узлах он не делится, и по всем путям от узла идут одинаковые сигналы, равные сигналу, входящему в узел. Суммирование сигналов осуществляется в сумматоре, вычитание — в сравнивающем устройстве.

Рассмотренную САУ хлебопекарной печи можно изобразить функциональной схемой (рис.5). В данной схеме заложен принцип разомкнутого управления, сущность которого состоит в том, что программа управления жестко задана ЗУ; управление не учитывает влияние возмущений на параметры процесса. Примерами систем, работающих по принципу разомкнутого управления, являются часы, магнитофон, компьютер и т.п.

1.2.2. Принцип компенсации

Если возмущающий фактор искажает выходную величину до недопустимых пределов, то применяют принцип компенсации (рис.6), КУ — корректирующее устройство).

Пусть yо — значение выходной величины, которое требуется обеспечить согласно программе. На самом деле из-за возмущения f на выходе регистрируется значение y. Величина e = yо — y называется отклонением от заданной величины. Если каким-то образом удается измерить величину f, то можно откорректировать управляющее воздействие u на входе ОУ, суммируя сигнал УУ с корректирующим воздействием, пропорциональным возмущению f и компенсирующим его влияние.

Примеры систем компенсации: биметаллический маятник в часах, компенсационная обмотка машины постоянного тока и т.п. На рис.6 в цепи НЭ стоит термосопротивление Rt, величина которого меняется в зависимости от колебаний температуры окружающей среды, корректируя напряжение на НЭ.

Достоинство принципа компенсации: быстрота реакции на возмущения. Он более точен, чем принцип разомкнутого управления. Недостаток: невозможность учета подобным образом всех возможных возмущений.

1.2.3. Принцип обратной связи

Наибольшее распространение в технике получил принцип обратной связи (рис.7). Здесь управляющее воздействие корректируется в зависимости от выходной величины y(t). И уже не важно, какие возмущения действуют на ОУ. Если значение y(t) отклоняется от требуемого, то происходит корректировка сигнала u(t) с целью уменьшения данного отклонения. Связь выхода ОУ с его входом называется главной обратной связью (ОС).

В частном случае (рис.8) ЗУ формирует требуемое значение выходной величины yо(t), которое сравнивается с действительным значением на выходе САУ y(t). Отклонение e = yо-y с выхода сравнивающего устройства подается на вход регулятора Р, объединяющего в себе УУ, УО, ЧЭ.Если e

Такое управление в функции отклонения называется регулированием, а подобную САУ называют системой автоматического регулирования (САР). Так на рис.9 изображена упрощенная схема САР хлебопекарной печи. Роль ЗУ здесь выполняет потенциометр, напряжение на котором Uз сравнивается с напряжением на термопаре Uт. Их разность U через усилитель подается на исполнительный двигатель ИД, регулирующий через редуктор положение движка реостата в цепи НЭ. Наличие усилителя говорит о том, что данная САР является системой непрямого регулирования, так как энергия для функций управления берется от посторонних источников питания, в отличие от систем прямого регулирования, в которых энергия берется непосредственно от ОУ, как, например, в САР уровня воды в баке (рис.10).

Недостатком принципа обратной связи является инерционность системы. Поэтому часто применяют комбинацию данного принципа с принципом компенсации, что позволяет объединить достоинства обоих принципов: быстроту реакции на возмущение принципа компенсации и точность регулирования независимо от природы возмущений принципа обратной связи.

Вопросы

- Что называется управлением?

- Что называется автоматическим управлением?

- Что называется системой автоматического управления?

- Что является основной задачей автоматического управления?

- Что называется объектом управления?

- Что называется управляемой величиной?

- Что называется управляющим органом?

- Что называется чувствительным элементом?

- Что такое входная и выходная величины?

- Что называется управляющим воздействием?

- Что называется возмущением?

- Что называется отклонением от заданной величины?

- Что называется управляющим устройством?

- Что называется задающим устройством?

- Что называется функциональной схемой и из чего она состоит?

- В чем отличие сигнала от физической величины?

- В чем суть принципа разомкнутого управления?

- В чем суть принципа компенсации?

- В чем суть принципа обратной связи?

- Перечислите достоинства и недостатки принципов управления?

- Какой частный случай управления называется регулированием?

- В чем отличие систем прямого и непрямого регулирования?

Источник