1.3. Принципы управления сложными системами

Управление – выработка и осуществление целенаправленных управляющих воздействий объект (систему), что включает сбор, передачу и обработку необходимой информации, принятие и реализацию соответствующих решений. Часто этим термином управление называют само управляющее воздействие.

Структура и построение процессов управления имеют в организованных системах черты глубокого сходства. Это обусловлено тем, что процесс управления всегда представляет собой информационный процесс. Под информацией понимается наличие некоторых знаний, сведений или осведомленности о состоянии системы и внешней среды. Это содержательный или смысловой аспект информации (семантика информации).

Управление, как информационный процесс, включает следующие важнейшие этапы.

Первый этап – сбор и подготовка информации о состоянии управляемого объекта. Эти сведения об объекте могут быть представлены количественными значениями показателей, характеризующих систему. Это позволяет на следующем этапе использовать математические методы для обработки информации, облегчает ее кодирование и передачу.

Второй этап – переработка полученной информации с целью выработки необходимых решений. При этом необходимо знание поставленной цели (критерий цели или критерий эффективности). Такими целями при управлении производственной системой могут быть показатели наибольшей загрузки и использования оборудования, наименьшей продолжительности цикла изготовления, максимального использования ресурсов, сокращения производственных потерь и т.п. Это может быть комплексный показатель, например, минимум приведенных затрат при допустимых капитальных вложениях или максимум прибыли и рентабельности производства.

При обработке собранной информации решение может быть получено логическим или математическим способом; при этом исследуется, какие действия должны быть произведены с переменными, характеризующими в данный момент состояние системы, с тем чтобы получить необходимые конечные показатели. Совокупность логических и вычислительных действий для получения нужного решения называется алгоритмом управления.

Третий этап управления – выдача и доведение до исполнителей управляющих предписаний, команд или другой командной информации на основе полученных решений. Реализация команд производится людьми или машинами и не относится к процессу управления. Это исполнение – трудовой процесс, выполняемый людьми или машинами.

С кибернетических позиций управление — это выдача командной информации на основании решений, полученных путем переработки поступившей информации. В результате система, обладающая возможностью перехода из одного состояния во многие другие, направляется по наиболее целесообразному пути, обеспечивающему получение наилучших (оптимальных) результатов.

Одним из важнейших структурных свойств как живых, так и неживых систем является наличие в контуре управления обратной связи. Обратная связь сигнализирует о достигнутом результате при реализации управляющего воздействия. Упрощенная схема обратной связи представлена на рисунке.

Источник

Сложность систем и способы «борьбы» с ней

Все мы так или иначе проектируем и реализуем системы. Будь то программные комплексы, инфраструктурные или платформенные решения. И в рамках этой работы мы постоянно сталкиваемся с понятием «сложной системы». В рамках этой заметки я хочу поделиться своим видением на сложность систем и «борьбу» с ней.

Начнем с определения системы. Мне нравится определение данное в книге System Architecture. Strategy and Product Development for Complex Systems. Перевод звучит примерно так:

Система, это набор компонентов и их связей. Функциональность всей системы больше, чем сумма функциональностей отдельных ее составляющих.

Это очень важное определение. Оно говорит о том, что система должна генерировать «полезность». Если система не дает прироста «полезности», в сравнении с компонентами, ее составляющими, то, вероятно, такая система не очень нужна.

Следующий вопрос, который можно себе задать — а что же такое «сложная система». Можно много рассуждать на этот счет, но на мой взгляд сложной можно назвать систему, которую сложно оценить умом, с которой сложно работать, сложно понять, сложно держать в голове все взаимодействия, которые происходят в этой системе.

И тут для нас, как инженеров, важно иметь механизм, какой-то способ, позволяющий эту сложность измерить. В качестве базы для этого механизма ребята из MIT предлагают использовать широко известное «магическое число семь плюс минус два». На эту тему есть оригинальное исследование, а так же статьи на хабре и презентации TED. В двух словах, идея всех этих исследований состоит в том, что «рабочая память» человека может одновременно удерживать и работать с ограниченным числом различных объектов. Тут очень важно понятие «различных» объектов, поскольку мозг борется со сложностью группируя объекты. Например, связи между объектами одинакового вида или типа можно держать в голове как одну связь. Или, более наглядно — не надо представлять себе систему из кучи перемешанных шариков разных цветов. Достаточно просто сгруппировать их в голове, сказать, что есть, скажем, пять красных шариков, семь желтых и три синих. Это упрощает работу с системой, уменьшая количество объектов с пятнадцати до трех. Поэтому в контексте оценки сложности мы говорим именно о разных объектах, атомарных, которые невозможно сгруппировать.

В конечном итоге есть разные оценки емкости рабочей памяти. Кто-то говорит о четырех объектах, кто-то — о пяти, кто-то — о семи. В своих рассуждениях я буду придерживаться классического подхода — «семь плюс минус два».

Исходя из этих оценок можно сказать, что если с системой становится сложно работать, удерживать ее компоненты и связи в памяти, то, видимо, она превышает тот самый предел емкости в «семь плюс минус два». Это в свою очередь означает, что это самое «магической число семь» можно использовать как базовую оценку сложности системы. Я думаю, что следующее, пока, промежуточное определение, имеет право на жизнь:

Сложная система, это система состоящая из 7+-2 атомарных компонентов и их связей в различных соотношениях.

Классические способы борьбы со сложностью

Теперь давайте вкратце вспомним классические способы или инструменты борьбы со сложностью на этапе проектирования. Их немного: абстракция, декомпозиция, иерархия и иерархическая декомпозиция.

- Абстракция — способ, который позволяет выделить основную функцию системы или подсистемы и скрыть содержимое

- Декомпозиция — способ разбиения системы на блоки меньшего размера или составляющие

- Иерархия — способ разбиения системы на уровни, где уровни имеют определенное место в структуре и располагаются одни над другими

- Иерархическая декомпозиция — способ, объединяющий иерархию и декомпозицию

Все эти средства в конечном итоге призваны упростить отдельные подсистемы нашей системы таким образом, чтобы при работе с каждым отдельным блоком он «влезал в голову» целиком.

О чем это все в конце концов

Что же все эти вещи нам дают? Попросту говоря, идея состоит в том, чтобы, используя различные методы, преобразовать неструктурированный набор компонентов системы, к некоему структурному виду. При этом, памятуя о магической семерке, можно сказать, что каждый блок в декомпозиции не должен содержать больше чем семь плюс/минус два элемента. Иначе, при детальном рассмотрении такого блока, его будет сложно контролировать.

С другой стороны, если мы имеем систему с большим количеством блоков, разбитых на иерархические уровни, то количество таких уровней, желательно, не должно превышать семи (плюс/минус два). В качестве иллюстрации хочу привести слайд из Fundamentals of Systems Engineering. Как видно из слайда, сложность системы растет с ростом количества уровней декомпозиции.

Таким образом правильный процесс проектирования системы можно описать примерно следующим тезисом:

Не стройте сложные системы. Стройте системы с необходимым уровнем сложности.

Источник

Этапы управления сложной системой

Управление сложной системы состоит из следующих этапов:

Формирование целей. Множество целей управления, которое должно реализовать СУ определяется как внешними по отношению к системе, так и внутренними факторами и, в частности, потребностям субъекта А. Сложность формализации учета влияния на цели очевидна. Различают три вида целей: стабилизация— заключается в требовании поддерживать выходы объекта на заданном уровне; ограничение — требует нахождения в заданных границах целевых переменных

Определение объекта управления. Этот этап связан с выделением той части среды субъекта, состояние которой он может изменить и тем самым воздействовать на свои потребности. В ряде случаев, когда границы объекта очевидны, проблемы выделения объекта из среды не возникает. Это бывает, когда объект достаточно автономен (самолет, телефонная станция и т. д.). Однако в других случаях связи объекта со средой настолько сильны и разнообразны, что порой очень трудно понять, где кончается объект и начинается среда. Именно это и заставляет вводить специальный этап — определение объекта управления. Объект должен быть в определенном смысле минимальным, т. е. иметь наименьший объем. Это необходимо с целью минимизации трудоемкости его изучения при синтезе модели. При этом существенным ограничением выступает достижимость множества целей управления

где F— оператор преобразования структурыSТ, параметры которого для удобства внесены в переменные С. Представление оператора преобразования модели в виде (3.3) можно назвать параметризацией модели, что эквивалентно заданию его структуры. При синтезе структуры моделей объектов управления могут применяться различные подходы — от классических методов теории автоматического управления (ТАУ) до современных методов имитационного моделирования (методы случайного поиска, статистических испытаний и др.), семиотического моделирования с использованием языка бинарных отношений и других методов современной математики, использующих сочетание дополняющих друг друга возможностей аналитических и статистических, семиотических и графических и других формализованных представлений системы.

Идентификация параметров модели объекта. Этот этап связан с определением числовых значений параметров С в режиме нормального функционирования объекта. Делается это стандартными приемами идентификации. Для выяснения зависимости выхода объекта от управляемых входов (Uнеобходимо преднамеренно их изменять, т. е. экспериментировать с объектом. Однако сложная система «не любит» эксперименты, нарушающие режим ее нормального функционирования. Поэтому эксперимент, которого нельзя набежать, следует проводить, минимально возмущая объект, но так, чтобы получить при этом максимальную информацию о влиянии варьируемых параметров на выход объекта.

Планирование эксперимента. На данном этане главным является синтез плана эксперимента, позволяющего с максимальной эффективностью определить искомые параметры модели объекта управления. План эксперимента определяется: структурой SТ моделиF, ресурсом планированияR, который образуется выделяемыми на эксперимент средствами, областью планирования, определяющей пределы изменения входаU; критерием планирования, который определяет эффективность планаU.

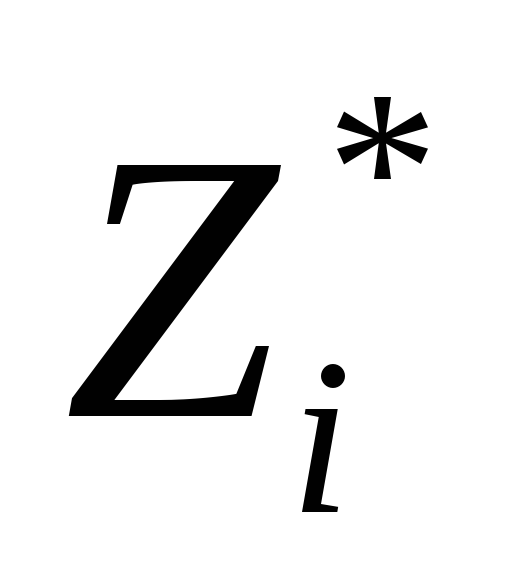

Синтез управления. На этом этапе принимается решение о том, каково должно быть управление (U, чтобы достигнуть заданной цели управленияZ* в объекте. Это решение опирается на имеющуюся модель объектаF, заданную цельZ*, полученную информацию о состоянии среды Х и выделенный ресурс управленияR, который представляет собой ограничения, накладываемые на управление (Uв связи со спецификой объекта и возможностями СУ. Достижение целиZ* возможно соответствующим выбором управленияU(состояние среды Х изменяется независимо от нас). Это приводит к экстремальной задаче

решение которой U* является оптимальным управлением. Способы решения подобной задачи существенно зависят от структуры модели объектаF. Если объект статический, т. е.F— функция, то получаем задачу математического программирования, если же — динамический, т. е.F— оператор, то решают вариационную задачу.

7. Реализация управления или отработка в объекте оптимального решения U*, полученного на предыдущем этапе. Реализовав управление и убедившись, что цель управления не достигнута, возвращаются к одному из предыдущих этапов. Даже в лучшем случае, когда поставленная цель достигнута, необходимость обращения к предыдущему этапу вызывается изменением состояния среды Х или сменой цели управленияU*. Так функционирует стандартный контур управления простым объектом.

8. Адаптация. Специфика управления сложной системой состоит в том, что благодаря зашумленности и нестационарности информация, полученная на предыдущих этапах, приближенно отражает состояние системы лишь в предыдущие моменты времени. Это и вызывает необходимость коррекции. Коррекция может затрагивать различные этапы.

Простейшая коррекция связана с подстройкой параметров модели С. Такого рода коррекцию называют адаптацией модели, а управление — адаптивным управлением. Если управление Uне обеспечивает необходимого разнообразия входа объекта для эффективной коррекции параметров модели, то приходится принимать специальные меры планирования эксперимента путем добавления специальных тестовых сигналов. Такое управление называют дуальным. Однако одной коррекции параметров модели может оказаться недостаточно, если изменилась ее структура. Поэтому время от времени необходима коррекция структуры модели, т. е. приведение ее в соответствие с новой информацией.

Далее коррекция может коснуться самого объекта, точнее, границы разделения объекта и среды. Это бывает необходимо при значительном изменении (эволюции) объекта и окружающей ее среды. И, наконец, созданная СУ по ряду причин может не реализовать все множество целей управления, в результате необходима адаптация целей.

Очевидно, что не все из описанных выше восьми этапов управления присутствуют при синтезе СУ. В ряде случаев некоторые из них выпадают. Например, объект управления может быть выделен из среды и тогда нет необходимости в этапе планирования эксперимента, так как модель объекта проста и все ее параметры можно определить без специально организованного эксперимента.

Источник