Управление ростом побегов. Декоративное садоводство. — Растения Подмосковья.

Управление ростом побегов. Декоративное садоводство.

Рост побегов растения идет за счет деления и растяжения клеток. Эти процессы невозможны без энергетического снабжения, обеспечиваемого дыханием, производства и доставки органических и минеральных соединений и воды. То есть абсолютно все, что происходит с другими органами растения, отражается на росте его побегов.

Ботаникам, физиологам, агрономам прекрасно известны случаи как гигантизма, так и карликовости растений. Карликовые формы и формы с измененными, ненормальными признаками роста широко применяются в декоративных и практических целях. Основная причина, приводящая к изменению ростовых процессов, — нарушения в системе гормональной регуляции.

Рост побегов большинства растений стимулируется гиббереллинами, активирующими деление и растяжение клеток в субапикальной зоне (примыкающей к апексам), а подавляется этиленом, абсцизовой кислотой (АБК) и некоторыми фенольными веществами — ингибиторами. Ауксин и цитокинины определяют такие признаки, как пробудимость почек, а следовательно — образование новых побегов. Ауксин, этилен и АБК управляют положением побега в пространстве по отношению к источнику света и центру гравитации.

При обработке гиббереллинами число листьев на побеге остается неизменным, но увеличивается длина междоузлий. Диаметр побега уменьшается, снижается механическая прочность и степень одревеснения. В практике традиционной агрономии такой прием не используется, а в ландшафтной -представляет интерес для управления высотой цветоносов, придания временной «плакучести» побегов и для достижения других декоративных эффектов. Однако все это — пока лишь предмет будущих исследований.

В тех случаях, когда желательно мягко стимулировать рост побегов (для активации роста медленно растущих деревьев и кустарников, ускоренного формирования живой изгороди, получения привоев и т.д.), можно применять обработку гуматами и активаторами симбиотической микрофлоры растения в сочетании с увеличением норм удобрений.

Гораздо чаще в практике применяется обратный прием — замедление роста побегов. Это достигается «хирургическими» методами (обрезка), «терапевтическими» (удобрение и полив) и «эндокринологическими» (применение регуляторов роста).

Механическая регуляция роста побегов достигается традиционными способами -обрезкой и прищипкой.

Обрезка — это способ регуляции роста, который зародился одновременно с появлением садов и достиг вершины развития в создании карликовых деревьев — бонсай. Прищипка (пинцировка) — еще один способ управления ростом побегов. Если обрезка подразумевает, как правило, вырезку одревесневших ветвей в любом месте кроны, то прищипка — это «отщипывание» самых кончиков растущих побегов, «мягких» и еще не одревесневших. Прищипку проводят с разной целью. Так, например, на ели и сосне во время начала активного роста побегов (так называемых «свечек») делают прищипку для того, чтобы сформировать более компактную крону. В других случаях прищипку проводят для ускорения одревеснения побегов, в третьих — для стимуляции закладки цветочных почек и достижения эффектного цветения. Обрезка и прищипка позволяют регулировать пробудимость почек и придавать кроне желаемую форму. Такая обрезка называется формирующей. Кроме того, существует санитарная и омолаживающая обрезка. Санитарную обрезку применяют для удаления больных и усыхающих веток, гнилых сучьев и т.п.; в некоторых случаях — преследуя цель улучшить проветривание, а следовательно, и общее санитарное состояние кроны. Смысл омолаживающей обрезки ясен из названия.

Обрезка — сложный агротехнический прием, основанный на глубоких знаниях физиологии древесных растений. В идеале, крону дерева надо начинать формировать с первых лет жизни, тогда мы получим красивые и здоровые деревья. Особенно важно при обрезке учитывать такие морфологические и физиологические особенности деревьев, как тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек. Некоторые деревья очень тяжело переносят обрезку живых ветвей: например, клен обыкновенный, береза, каштан. При обрезке эти деревья «безутешно плачут», выделяя много сока. Это защитная реакция данных пород на обрезку. С большой осторожностью надо проводить прищипку и особенно обрезку сосен. А такие породы, как липа, белая акация (робиния), тополь, ива, туя, переносят обрезку легко.

О приемах и правилах обрезки написано много книг, но научиться этому можно и нужно только на практике.

Трофическая регуляция роста осуществляется с помощью удобрения.

Особую роль в этом играют азотные удобрения. При их избыточном содержании период вегетации растений затягивается, цветение отодвигается (а может и вообще не наступить), и растения становятся восприимчивы к болезням. При недостатке и остром дефиците азотных удобрений — наоборот, период вегетации укорачивается, растение не может сформировать нормальное количество зеленой листвы, а значит, не может создать для себя достаточный запас питательных веществ. От наличия фосфора в почве зависит развитие корневых систем, нормальное цветение и плодоношение. Калий ответствен за водный режим в растении, а значит, оказывает влияние на все процессы, проходящие с участием воды. Калий и фосфор повышают морозостойкость и засухоустойчивость растений. Но все хорошо в меру, не забывайте о «зоне оптимума». Избыток минеральных удобрений ‘способен не только погубить растение, но и сделать почву безжизненной. Ландшафтный агроном хорошо знает, что лучше чуть-чуть недокормить растения, чем перекормить.

Применение регуляторов роста. Фиторегуляторы, тормозящие рост побегов, получили название ретардантов (от латинского retardatio — замедление). Они очень широко распространены в практике растениеводства для профилактики полегания злаков. Применяются ретарданты и при выращивании посадочного материала декоративных культур, для получения более компактной и обильно цветущей рассады однолетников.

Интересно, что торможение роста побега ретардантами стимулирует закладку цветковых почек. Это яркий пример смещения баланса между ростовыми и генеративными процессами в пользу последних.

Еще один такой пример при использовании ретардантов — сдвиг баланса между надземной частью и корневой системой в сторону последней. Растения при этом приобретают дополнительную устойчивость и конкурентоспособность.

Ретарданты оказывают свое действие на растения, подавляя гормоны-стимуляторы, прежде всего — гиббереллины.

Наиболее известные препараты:

1) ониевые основания — хлорхолинхлорид (ССС, XXX), цикоцель, пике;

2) пиримидиновые соединения — анцими-дол;

3) гидразиновые соединения — алар (В-9), ГМК (Ретард, maleic-hydrazide);

4) триазолпроизводные — паклобутразол (бонзи, клиппер (не путать с инсектицидом Клипер!), культар), униказол, триадимефон (байлетон), триапентанол (баронет).

Особое внимание следует обратить на триазолпроизводные препараты. Эти вещества легко проникают в растение как через корни, так и через листья. Они совмещают ретардантный эффект с фунгицидным.

Другие распространенные препараты с выраженным ретардантным действием не оказывают влияния на синтез гиббереллина, но могут блокировать его действие на последующих этапах:

• этиленпродуценты (этефон, этрел, фло-рел);

• оксатиины: дикегулак (атринал) ихлор-флуренол.

Комбинируя эти препараты на основе различий в механизме их действия, можно добиться выраженного синергического (взаимоусиливающего) эффекта.

К настоящему времени накоплен уже довольно большой фактический экспериментальный и производственный материал по применению ретардантов на декоративных культурах. В подавляющем большинстве случаев цель применения этих фиторегуляторов — получение компактных обильно цветущих растений, более привлекательных и устойчивых к полеганию. При этом также отмечается подавление апикального доминирования и образование большего числа побегов или цветков.

Кроме того, несомненно перспективным видится применение ретардантов для управления высотой растений непосредственно в цветнике, для сокращении затрат труда по уходу за газоном и т.д. Также ретарданты применяются при выращивании бонсай для быстрого получения товарного вида продукции (авторам не удалось найти упоминаний об этом в литературе, видимо, это «страшная тайна». ). Известно, что в США ретарданты применяются для сдерживания роста растений, высаженных вдоль уличных коммуникаций.

Ретарданты не входят в список препаратов, разрешенных к применению в личных подсобных хозяйствах, поэтому в открытой продаже нет доступных для частного потребителя ретардантов. Эта проблема также не решена и для частных питомников и производителей посадочного материала. Отечественные препараты ЗАР-2 (на основе хпорхолинхлорида) и ХЭФК (продуцент этилена) уже давно не выпускают, а импортные препараты почему-то не спешат появиться на нашем рынке.

Источник

Побег

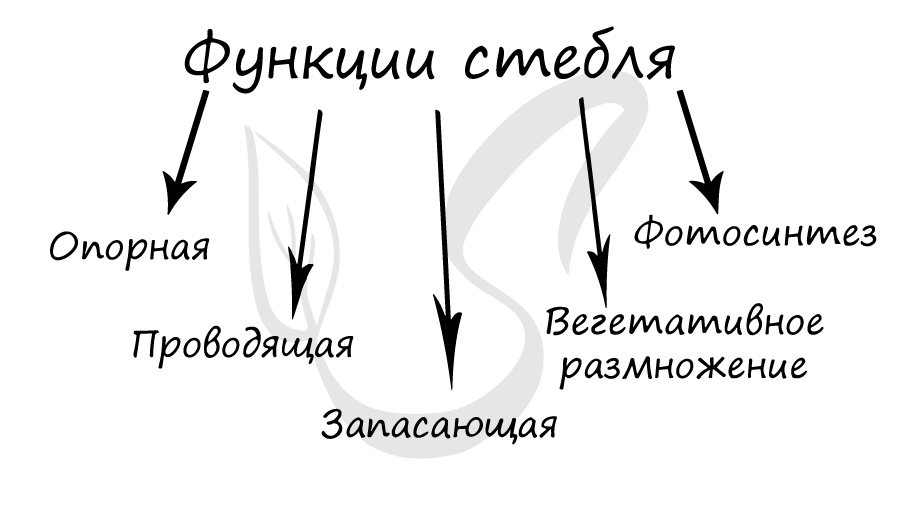

Стебель — вегетативный орган растения, обладающий отрицательным геотропизмом (растет в обратном направлении силы притяжения), представляющий ось побега, несущий листья, почки, органы размножения. Его основные функции:

- Опорная — за счет механических тканей (древесинные волокна в ксилеме) выносит листья к свету

- Проводящая — благодаря проводящим тканям — ксилеме (восходящий ток) и флоэме (нисходящий ток) — осуществляет транспорт веществ между корнем и листьями

- Запасающая — в центре стебля находится сердцевина, где складируется запасное питательное вещество растений — крахмал

- Вегетативное размножение — здесь возможны разные варианты и способы, к примеру: черенками, отводками

- Фотосинтез — в ряде случаем сами стебли фотосинтезируют (алоэ, хвощ)

Побег

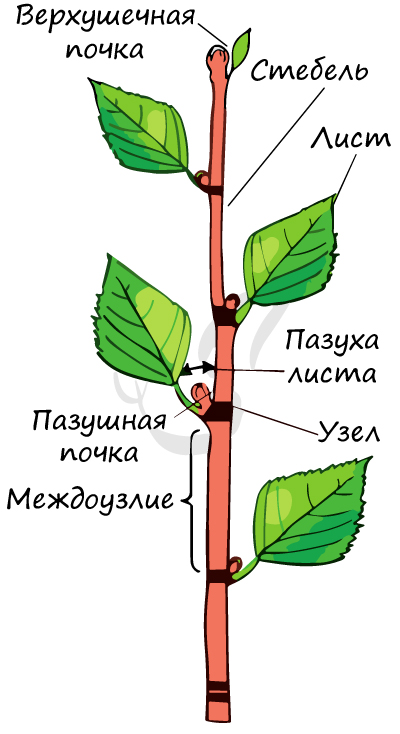

Запомните «формулу»! Побег = стебель + листья + почки. Как видно из формулы, побег состоит из стебля и расположенных на нем листьев и почек, сам побег развивается из почки или семени. От побега могут отходить только придаточные корни. Растет вверх за счет постоянного деления митозом клеток конуса нарастания, расположенного на верхушке стебля и защищенного почечными чешуевидными листьями. В конусе нарастания закладываются все элементы побега — стебель, листья, соцветия, почки, цветы. Боковые почки обеспечивают ветвление побега. В толщину стебель растет за счет феллогена и камбия.

Участок стебля, на котором расположен лист или листья называется узел. Расстояние между двумя соседними узлами — междоузлие. Пазуха листа — участок между основанием листа и стеблем, в пазухе листа находится пазушная почка. В целом побег имеет членистое (метамерное) строение, метамер — каждый повторяющийся узел. Побеги, у которых междоузлия хорошо выражены, а соседние листья удалены друг от друга, называются удлиненными. Если же междоузлия на побеге почти отсутствуют, а узлы сильно сближены — такие побеги называются укороченными.

Выделяют следующие структуры стебля: первичная и вторичная.

- Первичная — формируется в результате деятельности апикальной (верхушечной) меристемы

- Вторичная — формируется благодаря активности камбия

У однодольных растений на начальных этапах развития побега формируется первичная структура стебля, сохраняющаяся в течение всей жизни. У многолетних двудольных растений и голосеменных эта структура претерпевает ряд изменений, так что постепенно из первичной структуры стебля формируется вторичная.

Срез стебля

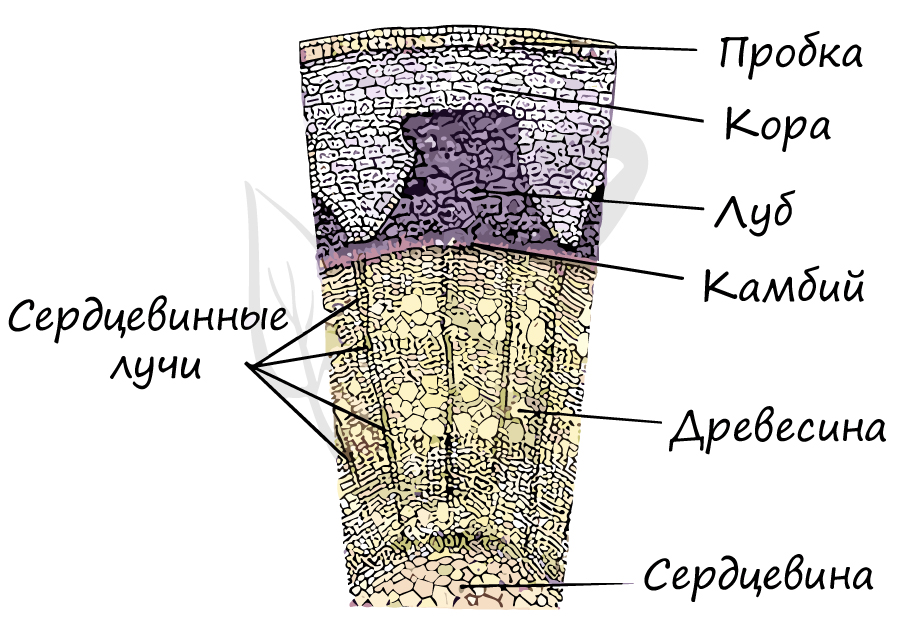

Стебли различных растений имеют разную анатомическую организацию, но строение стебля семенных растений необходимо запомнить. Оно приведено ниже.

Следует выстроить четкое понимание расположения тканей в стебле, а также их функции. Наиболее поверхностно располагаются покровные ткани, защищающие растение от неблагоприятных факторов внешней среды: эпидермис, пробка, корка. Глубже лежит луб (флоэма) — проводящая ткань, по которой осуществляется нисходящий ток органических веществ. Далее идет слой камбия, образовательной ткани, за счет которой стебель растет в толщину. Еще глубже залегает древесина (ксилема) — проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток к листьям воды и минеральных солей.

В промежутках между проводящими тканями расположена паренхимная ткань — сердцевинные лучи. В толще проводящих тканей имеются ткани механические, придающие опору растению. Механические ткани представлены в ксилеме древесинными волокнами, а во флоэме — склеренхимными элементами. В центре стебля лежит сердцевина, принадлежащая к группе основных тканей растения. Сердцевина — запасающая ткань, здесь складируется крахмал, запасное питательное вещество растений.

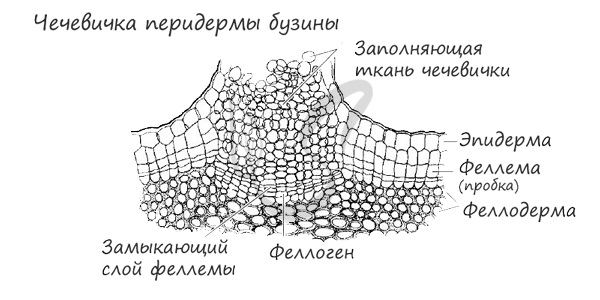

В результате активности клеток камбия закладываются вторичные ксилема и флоэма, постепенно стебель утолщается. Вторичной ксилемы всегда больше, чем вторичной флоэмы. В дальнейшем первичный покров (эпидерма) сменяется пробкой, образуемой феллогеном (пробковым камбием), откладывающим кнаружи феллему (или пробку), а внутрь — феллодерму (пробковую кожицу). Напомню, что перидерма представляет собой совокупность тканей: пробковая кожица, пробка и пробковый камбий.

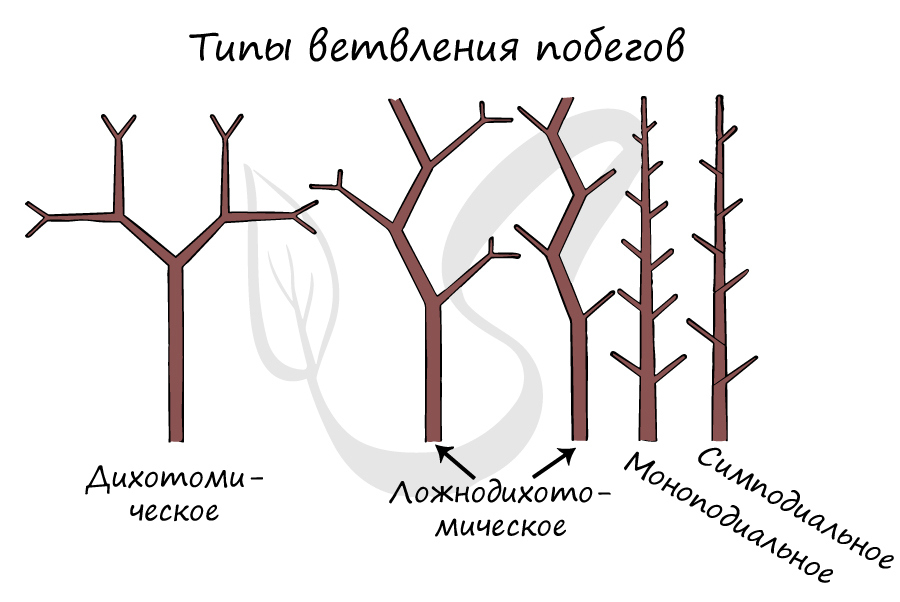

Характер ветвления побега

Происходит по мере роста побега. Ветвление побега необходимо для увеличения площади соприкосновения со средой обитания. Различают 4 типа ветвления:

- Дихотомическое (вильчатое) — из конуса нарастания верхушечной почки развиваются две одинаковые ветви, то есть конус нарастания делится надвое (у плаунов, многоклеточных водорослей, мхов).

- Моноподиальное — побег долго растет за счет верхушечной почки. Характерно для голосеменных растений — сосны, ели.

- Cимподиальное — верхушечная меристема (почка) функционирует определенный промежуток времени (сезон), после чего отмирает, и ее функцию перенимает боковая почка, рост продолжается. Присутствует у черемухи.

- Ложнодихотомическое — верхушечная почка отмирает, а две супротивно расположенные боковые почки образуют два верхушечных побега. У сирени, конского каштана.

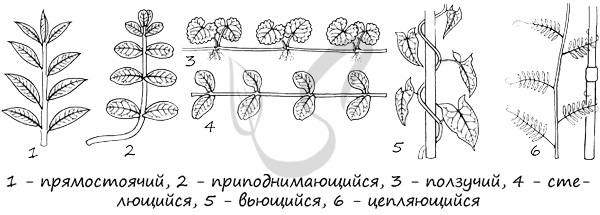

Способ расположения побега в пространстве

По расположению в пространстве побег может быть:

- Прямостоячим — постоянно растет вверх

- Приподнимающимся — некоторая часть стебля развивается на поверхности субстрата, затем растет вверх как прямостоячий стебель

- Ползучий — растет горизонтально, укореняется в узлах

- Стелющийся — растет горизонтально, без укоренения узлов

- Обвивающимся вокруг опоры — из-за плохого развития механических тканей стебель вынужден создавать себе дополнительную опору

- Цепляющимся за опору — та же ситуация, что и у обвивающегося стебля, но цепляется за опору с помощью усиков

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Видоизменения побегов

Длительная эволюция привела к появлению уникальных механизмов адаптации растений к условиям среды, в частности к развитию видоизмененных побегов. Видоизмененные побег необходим растению для выполнения важных функций, таких как: вегетативное размножение, накопление питательных веществ, защита, прикрепление к субстрату.

Видоизмненные побеги бывают двух типов: надземные и подземные. Важно понимать, что где бы побег не находился, он будет удовлетворять формуле приведенной выше: побег = стебель + листья + почки. Не забывайте ее, она крайне вам пригодится!

Давайте перейдем к классификации видоизменений побегов.

- Подземные видоизменения побегов

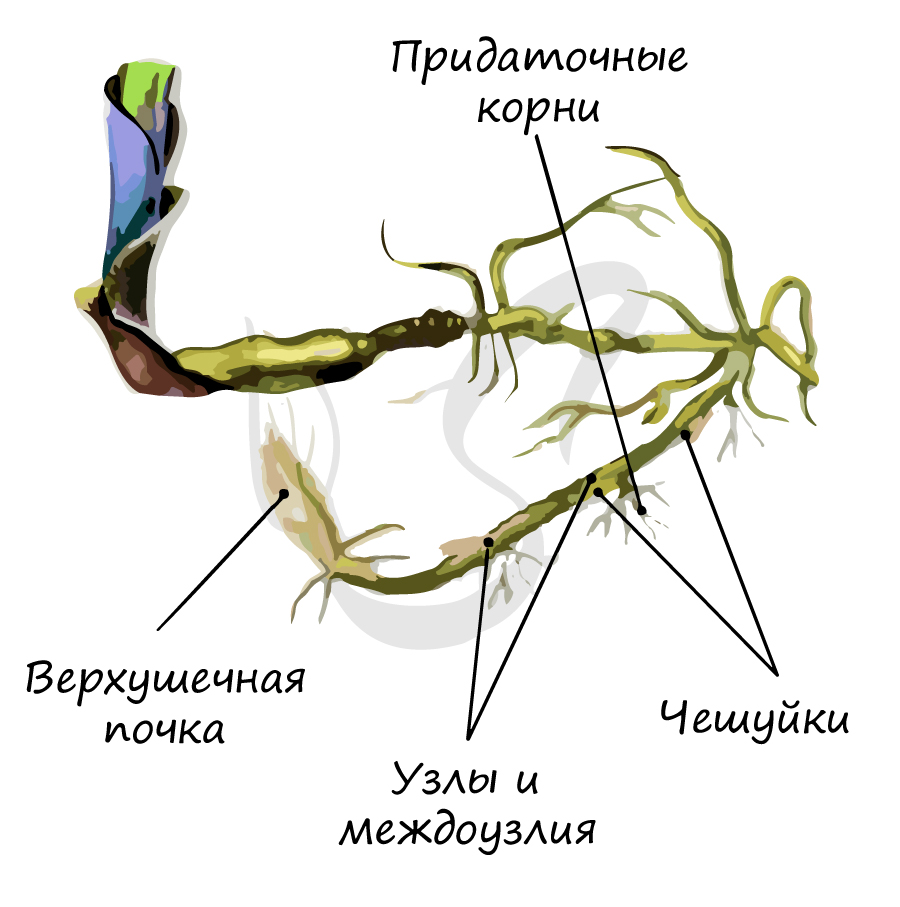

- Корневище

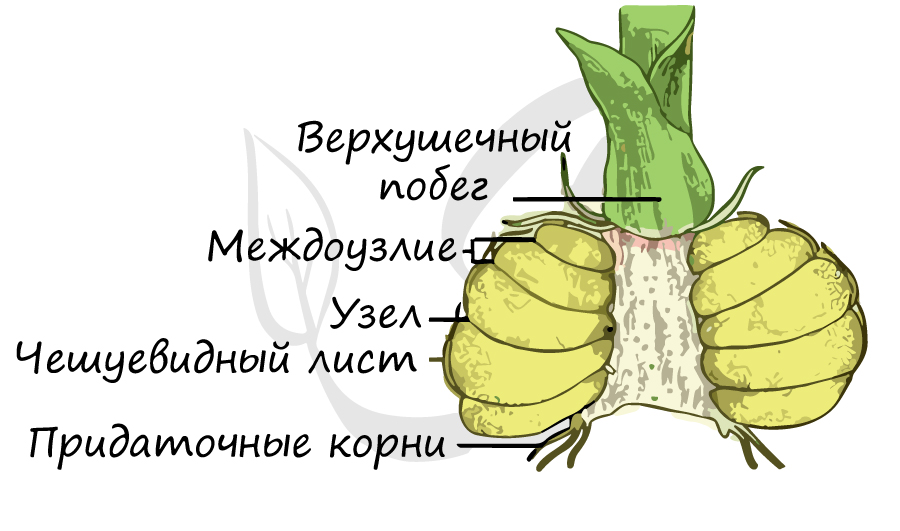

Корневище — многолетний подземный видоизменения побег с отходящими от него придаточными корнями. На корневище находятся редуцированные чешуевидные листья, в их пазухах располагаются почки.

Корневища подразделяются на длинные и короткие. К длиннокорневищным растениям относятся: пырей ползучий, ландыш майский, мать-и-мачеха, горошек мышиный.

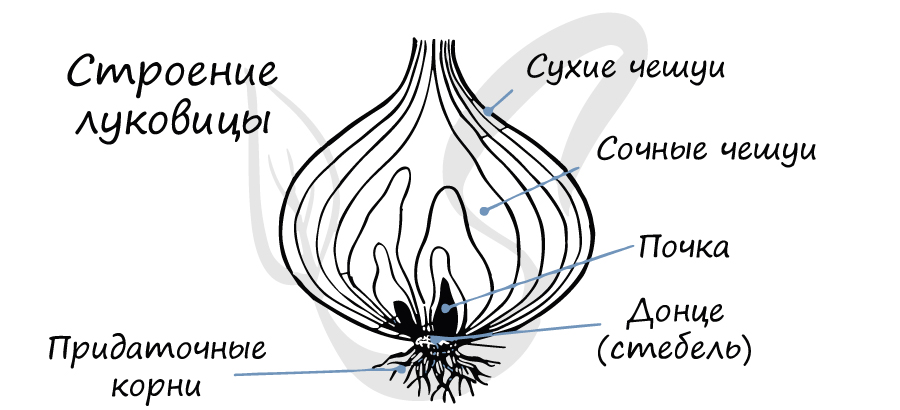

Луковица — видоизменный побег с плоским и коротким стеблем — донцем, от которого отходят придаточные корни, всасывающие воду и растворенные минеральные вещества из почвенного раствора.

Видоизмененные листья в луковице представлены двумя типами: сухие чешуевидные листья выполняют защитную функцию, покрывая луковицу снаружи, и сочные чешуевидные листья, расположенные внутри луковицы, накапливают запасные питательные вещества и воду. Имеется у лука репчатого, чеснока, тюльпана, подснежника, нарцисса.

Клубнелуковица — укороченный видоизмененный побег, представляющий собой утолщенную часть стебля, в котором накапливаются питательные вещества.

Накопление питательных веществ в стебле — основное отличие клубнелуковицы от луковицы, у которой питательные вещества запасаются в чешуях.

С нижней стороны отходят придаточные корни, сверху расположены 1 или 2 точки роста. Внешне клубнелуковицу покрывают сухие чешуевидные листья, внешне она напоминает луковицу. Имеется у гладиолуса, шафрана, безвременника.

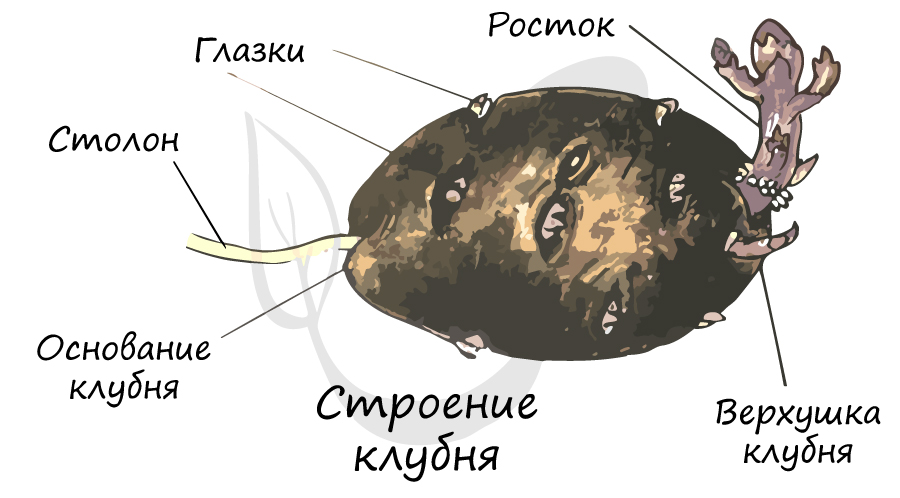

Клубень — укороченный видоизменённый побег, образованный в результате разрастания одного или нескольких междоузлий, имеет шарообразную форму.

Хорошо выражена запасающая функция стебля, имеются чешуевидные листья и почки в пазухах листьев, у картофеля почки называют «глазки». Столоны (подземные корневища) картофеля образуют новые клубни, за счет разрастающейся верхушечной почки.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник