Способы управления общественным мнением.

Г.Блумер считает важными три фактора в процессе управления общественным мнением: универсальность речи, роль заинтересованных групп и роль публичной дискуссии. Универсальность речи предполагает, что только те дискуссии могут перерасти в масштаб общественного мнения, которые ведутся на понятном языке, способном вызвать сопереживание и отклик. Проблема, вокруг которой формируется общественность и кристаллизуется общественное мнение , как правило, имеет разные решения и разные группы , каждая из них заинтересована именно в своем варианте решения. Идет борьба заинтересованных групп за поддержку своих позиций, которая порой приводит к манипулированию массовым сознанием.. Эффективность, открытость общественной дискуссии во многом является противовесом манипулированию. Чем более свободна дискуссия, тем более адекватно общественное мнение происходящим в обществе процессам.

Общественное мнение формируется разными способами, которые можно разделить на две группы – стихийные способы и рациональные.

Стихийные способы –это чаще всего бурная и никем не планируемая реакция на событие, вызвавшее широкий резонанс. Это могут быть и непредвиденные события: катастрофы, террористические акты. Самый красноречивый пример- события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В мировом общественном мнении произошли серьезные сдвиги как позитивного, так и негативного характера. Но произошли они стихийно, без предварительного планирования.

Общественное мнение формируется и направляется с помощью определенных технологий (рациональные способы). Их используют политические партии, органы власти, определенные группы влияния, преследующие политические цели..

Исследование как основа управления общественным мнением. Управление общественным мнением (рациональный способ формирования) начинается с важнейшего этапа – изучения общественного мнения. Казалось бы, это функция социологов, владеющих необходимыми методиками. Исследование как таковое, действительно, является прерогативой социологических центров. Однако каждый специалист в области массовой коммуникации должен разбираться в технологиях изучения общественного мнения, чтобы выступить грамотным заказчиком исследования или умело воспользоваться его результатами.

Можно выделить несколько типов исследования общественного мнения.

1. Социологические исследования. Это широко применяемые методы, целью которых является выяснение мнений и установок целевых групп по поводу определенных проблем или персон. Наиболее распространенные формы: опросы общественного мнения, проблемные исследования, фокус-группы. Важными элементами в их проведении являются: выборка , анкета, интервью и анализ результатов.

2. Коммуникационный аудит. Применяется в тех случаях, когда выявлена несогласованность между базисным ПР-субъектом и целевыми аудиториями, происходят сбои в коммуникациях. Анализируются причины сбоев, идет поиск методов восстановления взаимопонимания и доверия.

3. Неформальные исследования. К ним относится накопление фактов, публикаций , иных материалов, а также наблюдений за взаимодействием с целевыми аудиториями. Неформальные методы не требуют непосредственного вмешательства в деятельность объектов исследования.

Убеждение как способ управления общественным мнением.Все коммуникативные технологии используют убеждение для достижения своих целей. Убеждение предполагает воздействие на сознание людей силой аргументов, доказательств или с помощью эмоциональных эффектов. Эффективно выстроенная система убеждения способна изменить общественное мнение, направить его в желаемое русло.

Выводы

СМИ в настоящее время очень часто ссылаются на результаты социологических опросов и проводят их сами. Публикация этих резултатов в прессе и других СМИ требует соблюдения ряда правил. Большую роль, особенно в их интерпретация играет профессиональная компетентность специалистов в сфере массовой коммуникации.

Вопросы для самоконтроля.

1. Какие требования предъявляются к опросам общественного мнения в прессе как тексту?

2. Какие существуют профессиональные требования к публикации опросов?

3. Каким образом можно учитывать и формировать общественное мнение?

Лекция 16.

Тема 16. Социологические способы изучения массовой коммуникации.

Введение

Социологические исследования составляют основу современного изучения массовой коммуникации. Выявление их специфики и применения является претдметом для изучения в данной теме.

Раздел 16.1. Методика разработки социологического исследования.

Цели изучения раздела.

Выявление особенностей методики проведения социологического исследования.

Социологическое исследование представляет собой совокупность способов, методов, процедур познавательной деятельности, направленной на сбор социальной информации по поводу исследуемой на эмпирическом уровне социальной проблемы.

По содержанию социологические исследования делятся на:

По частоте проведения социологические исследования бывают:

К последним по частоте использования относят такие виды исследований как панельные и лонгитюдные.( Более подробное представление о видах социологического исследования давалось при изучении общего курса социологии.)

Большую роль в организации социологического исследования играет программа исследования.

Программа исследования

В любом социологическом исследовании, особое значение приобретает сам инструментарий, само исследование как научная процедура получения нового знания. Первоначально социологическое исследование существует как замысел исследователя. Если мы проведем здесь аналогию со словами Рене Клера, который в свое время воскликнул: «Фильм готов! Осталось только снять его!», — это не будет слишком большим преувеличением. Именно на этапе замысла, который формально выливается у социолога в своеобразный документ, называемый программой исследования, автор представляет совершенно отчетливо все остальные этапы. По В. Ядову, программа — это изложение основных задач, методологических предпосылок и гипотез исследования с указанием правил процедуры и логической последовательности операций по проверке гипотез.

Хотя на этих страницах исполнитель исследования чаще упоминается в единственном числе, делается это ради простоты изложения. На самом деле технология добычи социологического знания требует достаточно разнообразных профессиональных умений большого числа исполнителей. Еще и поэтому исследование на этапе замысла должно иметь организационный план своего осуществления, представление о финансовых затратах, о профессиональных ресурсах, о сроках исследования, о форме демонстрации (выдачи) результатов заказчику и т. п.

Прежде всего, в программе формулируется социальная проблема, к изучению которой приступает исследователь. Это может быть новое социальное явление, распространенность и характеристики которого неизвестны обществу и поэтому являются самодостаточной задачей для социолога; это может быть и уже известное явление, но остававшееся до поры до времени вне поля зрения социологов, это может быть и уже изученное социологами явление, но нуждающееся в повторном исследовании в связи с явными изменениями обстановки в стране и т. п.

В любом случае исследователь составляет программу так, чтобы в результате ответить на поставленный вопрос. Прежде всего, он должен отразить степень изученности проблемы до него. Эта стадия является началом любого исследования. Анализ литературы по данной проблематике — это не просто дань профессиональной этике, он отражает степень фундаментальности исследователя и имеет сугубо прагматическую ценность. Исследователь получает возможность поставить перед собой ранее не решенные задачи, получить возможность для сопоставления своих результатов с ранее полученными и т. п. Только так, в результате преемственности научного знания, его углубления, общество получает знание о самом себе, что составляет главную ценность социологии.

Но любой заданный исследователем самому себе вопрос — это лишь поверхностный слой проблемы. Действительно, каково тематическое распределение материалов в газете — это еще не проблема, но лишь материал для решения проблемы «каким ему быть?». Такое распределение должно быть для молодежной газеты одним, другим — для издания, считающегося в общественном мнении качественным, третьим для городского радио и т. д.

Однако нужно знать реальное распределение материалов по темам, чтобы оно стало информацией к действию: к изменению, к переструктурированию тем, к усекновению одних и появлению других. Сейчас даже не важно, кто будет осуществлять изменение: сам ли Коммуникатор, или Издатель ему укажет на необходимость этого, или такое изменение останется «гласом вопиющего» исследователя. Только так замкнется технологический цикл социологического исследования.

Каково распределение в газете «Истинный американец» суждений о Гитлере — это не проблема; это лишь материал для решения проблемы: а каким ему быть в газете, издаваемой в стране, находящейся в состоянии войны с Гитлером? Симптоматично, что это исследование было буквальной информацией к действию — для суда, который обвинил газету в профашистской ориентации.

Каков набор «моделей поведения» для домохозяек в американских «мыльных операх» — это не проблема, вопрос в том, каким ему быть, если исходить из теорий и концепций личности, в большей степени гуманистических, нежели рожденных в лоне общества потребления?

Степень «добротности» информации зависит от понимания аналитиком всего цикла исследования.

Тут следует напомнить, что социологическое исследование — это всегда «точка зрения»: в данном случае на выбор определенных характеристик текста (по степени важности), на интерпретацию «что такое хорошо» и «что такое плохо», на выбор определенных выводов для практических рекомендаций (по степени настоятельности). Вспомним здесь и о заказчике исследования. Из истории искусств известно, сколь многое зависит от заказчика, а не только от гениальности мастера.

Золотое правило, действующее во всех исследованиях СМК, которое гласит, что необходимо ясно осознавать, в чем состоит проблема, прежде чем ее исследовать, справедливо и для метода контент-анали-за. Этот метод подразумевает большую кропотливую работу для того, чтобы решить проблему, но не меньшая работа нужна, чтобы эту проблему нащупать.

Источник

Четыре «практики» управления общественным мнением

Все знают (и на ВО об этом уже рассказывалось), что сегодня в мире бушуют «информационные войны» и ущерб от них сопоставим с ведением настоящих военных действий. Но… то, что мы видим, это результат неких сугубо теоретических построений. То есть в основе любой практики лежит определенная теория. И чем она не лучше, тем эффективнее практика. Так вот на какой теоретической основе сегодня работают технологии управления общественным мнением?

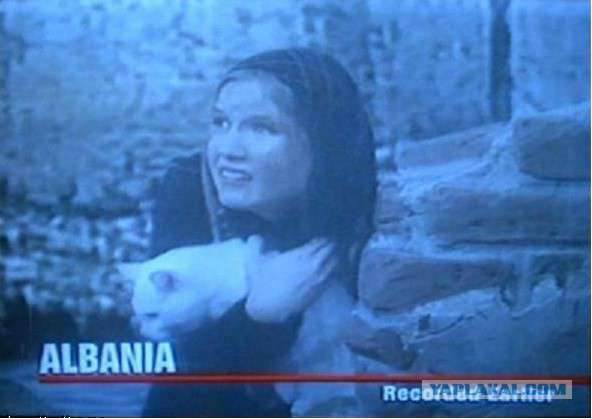

Кадр из фильма «Плутовство или хвост виляет собакой»: ну просто очень напуганная албанская девушка очень трогательно прижимает к себе белого кота. Каждый, кто это видел, невольно думал: «А ведь я-то живу лучше, чем она и как хорошо, что я живу в Америке с сильной армией, с сильным президентом!»

Рассматривая такой социальный феномен, как коммуникация в обществе, известный американский теоретик в области массовых коммуникаций Джеймс Груниг нашел, что существует всего четыре главные модели PR-практик, состоящие из асимметричных и симметричных массовых коммуникаций.

Кадр из фильма «Плутовство или хвост виляет собакой»: а вот так этот кадр делали на микшерском пульте. Сначала кот должен был иметь другую окраску, но президент лично распорядился, что котик стал белым. И он стал!

Первая «практика» или модель – это всем известные манипуляция и пропаганда. Типичный пример таких коммуникаций, это реклама, стимулирование продаж товаров посредством БТЛ-акций, пропаганда и агитация. Поскольку люди путаются с этими двумя понятиями, то следует пояснить их различия следующим примером: «Мойте руки перед едой!» (это пропаганда, причем пропаганда здорового образа жизни); «Мойте руки перед едой мылом «Соуп» – агитация, то есть вы агитируете человека не «вообще», а за какое-то конкретное действие. Данная практика относится к асимметричным моделям. Почему? Да потому, что поток информации идет только в одну сторону – от источника к получателю. Объективность транслируемой информации значения не имеет – главное — это навербовать сторонников. Хотя бы одного, потому, что известно: надо 1000 человек, чтобы построить мост, но нужен только один, чтобы его взорвать! Этические аспекты и всякая логика в данном случае просто игнорируются. Пример – советские агитационные плакаты периода гражданской войны. Вспомните, какими на них были изображены «буржуи». Все толстые как «сеньор Помидор» из сказки Джанни Родари, и в цилиндрах! То есть… вот куда пошел весь «дефицит продуктов». Хотя понятно, что такие люди, как Черчилль были исключением из правила, а большинство капиталистов-буржуев очень следили и за фигурой, и за здоровьем! Но нужен был эффективный, понятный народу образ, вот его и создали.

Вторая «практика» она… «честнее». Это практика информирования общественности. Цель ее противоположна предыдущей практике, поскольку речь идет о максимальном честном и правдивом освещении событий. Сегодня такая модель PR-работы с населением массово используется госучреждениями, общественными организациями, а также журналистами и СМИ. Но… вот мы даем программу новостей. И в ней сначала все плохо, плохо, плохо! Все – правда! Плохо «там», или же напротив – «плохо в России», а «русские сумрачные, неулыбчивые люди, которые пьют водку прямо из самовара». Правда, подобных откровений про нас «там» встречается все реже, но… всегда можно найти «плохо» и «хорошо», чтобы дозировать информацию таким образом, чтобы вызвать у человека сначала страх, неуверенность, а затем показать, «как спастись». Лучше всего о такой вот работе СМИ рассказывается в кинофильме «Плутовство или хвост виляет собакой» и в телесериале Стивена Фрая и Джона Берда «Абсолютная власть». Здесь тоже наблюдается асимметричность. Коммуникатор считает, что он знает то, что надо общественности и решает, что ей давать, а что нет. А телеопросы онлайн? Разве они ничего не значат? По большому счету ничего! Кстати, знаете, почему настоящие пиарщики-профессионалы говорят только правду? Потому что доказано: непрофессионал, чтобы вы ему «из чужой оперы» не сказали, забудет практически все ровно через 90 дней! А если пройдет 180? То ему все это же самое можно будет повторить опять, и он что-то знакомое уловит, да, очень обрадуется, и вы станете… его лучшим другом!

Кадр из телесериала «Абсолютная власть»: вот они – люди, у которых в руках реальная власть над Англией, но никто этого, кроме них самих, увы, не понимает!

Третья практика PR-деятельности интереснее и сложнее. Он предусматривает организацию двухсторонней асимметричной коммуникации между информатором и общественностью. Как это понять? А вот как: прежде, чем давать информацию, мы исследуем нашу общественность. Для этого проводятся социологические опросы, организуются фокус-группы, интервью и так далее. Потом информация подбирается так, чтобы убедить нужные группы в том, что нужно информатору. То есть это уже не пропаганда. Интерес масс учитывается! Как правило, сегодня в России (и вообще в мире) такую форму коммуникаций используют коммерческие фирмы. О том, как это делается, очень хорошо показывается в кинофильме «Кейт и Лео».

Кадр из фильма «Кейт и Лео»: необычная одежда может привлечь не только полицейских, но и потенциальную аудиторию нового сорта маргарина!

Четвертая «практика» самая сложная. Она носит название двухсторонней симметричной модели. Осуществляя ее, источник информации (фирмы или государственное учреждение) старается наладить такие партнерские отношения с общественностью, которые были бы приемлемы для обеих сторон. Обе стороны коммуникации воспринимаются как равноправные партнеры. Но Д. Груниг указывает, что эта модель очень редко доминирует над всеми остальными, поскольку требует постоянного поиска компромиссов, а это утомительно, особенно когда нужно «искать компромисс с дураками».

Применение всех этих практик происходит в рамках всего двух стратегий: рациональной или предметной, когда на аудиторию воздействуют не только словами, но и чертежами, графиками, схемами и таблицами, и эмоциональной, когда коммуникатор обращается к чувствам через подсознательный ассоциативный ряд – то есть использует рисунок, символ, музыку, цветовую гамму. Последняя имеет очень сильное воздействие и человек пред ней практически беззащитен! Иногда обе эти стратегии используются одновременно и тогда эффективность PR-воздействия резко возрастает. Очень хорошо показана сила эмоционального воздействия СМИ в кинофильме «Переключая каналы». Там эмоциональность всего одной телевизионной передачи решает судьбу человека.

Кадр из фильма «Переключая каналы»: самое забавное, что такое на ТВ бывает сплошь и рядом. За десять лет работы на ТВ Пензы (и три года в Куйбышеве) довелось видеть еще и не такое… Так что фильм хотя и американский, но очень правдивый.

Ну, а вот несколько примеров из реальной жизни. Вторая половина 90-ых прошлого века. Россия, предвыборная гонка Ельцина, Зюганова, Лебедя, Явлинского и Жириновского. Как отнять голоса у всех последних и передать их первому? Один из информационных способов – социологический опрос. Необычный. Жителям одной из областей предлагают ответить на вопросы: с каким животным, растением, запахом, вкусом, цветом и… автомобилем ассоциируется у вас тот или иной кандидат. Сознание у людей раскрепощается, и оттуда вылезают находящиеся в сознании мыслеобразы: Ельцин – цвет черный (полное доминирование), дерево – дуб (самое крепкое дерево в России), животное – медведь («царь леса»), автомобиль – танк (все помнят кадры, как он с танка раздает листовки). Зюганов – цвет красный (цвет крови), Явлинский – зеленый, яблоня, кислый вкус («яблоко зеленое»), Лебедь – птица, цвет – белый, автомобиль – БТР. Жириновский – коричневый («омоем ноги в Индийском океане!», автомобиль… «Мерседес» – вот как круто! А теперь вопрос: может ли президент России быть птицей? Кислым зеленым яблоком? Коричневым «Мерседесом»? И разве может от него пахнуть… кошками?

Кадр из фильма «Переключая каналы»: на экране Кэтлин Тернер в популярной роли телеведущей новостного канала. Лицо, как вы видите, очень многозначительное. Ну прямо как у нашей Меньшовой. Сейчас она всем задаст!

Это наиболее типичные показатели. Обмана нет. Все опросные листы налицо! Теперь берем и пишем статью об этом опросе и все эти показатели даем в диаграммах. Но называем ее так: «Зюганов пахнет кошачьей мочой, а Жириновский этилированным (!) бензином!» Естественно, что статью с таким заголовком прочитают все. И там будет честно написано, что про мочу написал всего один человек. Но… что люди из всего этого запомнят? Ведь читают они чаще всего невнимательно! А подсознательно они запомнят, кто доминирует и… как же можно пойти против такой доминирующей личности?

Другой пример еще интереснее. В некоей области, субъекте РФ проходили перевыборы губернатора. Как сделать так, чтобы главы районов агитировали за него не по приказу, а… вполне искренне? Как им эту самую искренность навяжешь, если у многих голова типа «а еще я туда ем»? Нашли способ! Взяли студентов специальности «PR и реклама» и дали им задание съездить к каждому из глав районных администраций и взять у них «глубинное интервью» как у «лидеров мнений». Предварительно им позвонили и предупредили о том, что к ним приедет интервьюер проводить опрос, потому что он «лидер мнений» и его мнение очень важно. А доброе слово и кошке приятно, а не то, что главе районной администрации. Интервьюеров привозили на крутых машинах, соответствующим образом одетыми, а задача у них была все записывать на бумагу (не на диктофон!), внимательно их слушать и поощрять: «Да-да, как верно вы это говорите; Продолжайте, это так интересно; А?!; О?!; В самом деле?» – ну и так далее. Чтобы не ударить в грязь лицом «начальники» отменяли приемы – «у меня интервьюер от губернатора, ему важно знать мое мнение», кормили их вкусным обедом, а главное – болтали с ними как минимум по два часа! «Тяжело столько времени слушать дурака!» – признавались они потом. Но зато все это время опрашиваемый испытывал полный драйв – «меня слушают, мое мнение ценно, им интересуются, ах – я такой значимый!» А что главное для человека в жизни? Нет, не еда и даже не водка, и не секс… а чувство собственной значимости! Вот тут им и дали ее испытать по полной! Вспомните рассказ Н.В. Гоголя «Шинель» – вот это как раз из «той оперы». Естественно, что никто и читать-то не стал весь это рукописный бред. Все пошло в мусорную корзину. Но зато такие «авторитетные лидеры мнений» свой «звездный час», свою «эйфорию» и свой «адреналин» отработали по полной! Агитировали не за страх, а за совесть и вполне искренне. Ведь каждый помнил, как по приказанию губернатора его внимательно слушал интервьюер, как ему это было приятно. И это только лишь пара примеров на четыре основополагающие практики управления общественным мнением.

Источник