Способы управления асинхронным двигателем

Под управлением асинхронным двигателем переменного тока понимается изменение частоты вращения ротора и/или его момента.

Существуют следующие способы управления асинхронным двигателем:

· реостатный — изменение частоты вращения асинхронного двигателя с фазным ротором путём изменения сопротивления реостата в цепи ротора, кроме того это увеличивает пусковой момент и повышает критическое скольжение;

· частотный — изменение частоты вращения асинхронного двигателя путём изменения частоты тока в питающей сети, что влечёт за собой изменение частоты вращенияполя статора. Применяется включение двигателя через частотный преобразователь;

· переключением обмоток со схемы «звезда» на схему «треугольник» в процессе пуска двигателя, что даёт снижение пусковых токов в обмотках примерно в три раза, но в то же время снижается и момент;

· импульсный — подачей напряжения питания специального вида (например, пилообразного);

· введение добавочной ЭДС согласно или противонаправлено с частотой скольжения во вторичную цепь;

· изменением числа пар полюсов, если такое переключение предусмотрено конструктивно (только для короткозамкнутых роторов);

· изменением амплитуды питающего напряжения, когда изменяется только амплитуда (или действующее значение) управляющего напряжения. Тогда вектора напряжений управления и возбуждения остаются перпендикулярны (автотрансформаторный пуск);

· фазовое управление характерно тем, что изменение частоты вращения ротора достигается путём изменения сдвига фаз между векторами напряжений возбуждения и управления [2] ;

· амплитудно-фазовый способ включает в себя два описаных способа;

· включение в цепь питания статора реакторов;

· индуктивное сопротивление для двигателя с фазным ротором. [3] [4] .

Источник

Управление асинхронным двигателем. Три наиболее популярные схемы.

Управление асинхронным двигателем

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня поговорим про управление асинхронным двигателем, а так же рассмотрим три простые схемы, которые применяются наиболее часто.

Все электрические принципиальные схемы станков, установок и машин содержат определенный набор типовых блоков и узлов, которые комбинируются между собой определенным образом. В релейно-контакторных схемах главными элементами управления двигателями являются электромагнитные пускатели и реле.

Наиболее часто в качестве привода в станках и установках применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Эти двигатели просты в устройстве, обслуживании и ремонте. Они удовлетворяют большинству требований к электроприводу станков. Главными недостатками асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором являются большие пусковые токи (в 5-7 раз больше номинального) и невозможность простыми методами плавно изменять скорость вращения двигателей.

С появлением и активным внедрением в схемы электроустановок преобразователей частоты такие двигатели начали активно вытеснять другие типы двигателей (асинхронные с фазным ротором и двигатели постоянного тока) из электроприводов, где требовалось ограничивать пусковые токи и плавно регулировать скорость вращения в процессе работы.

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Одной из преимуществ использования асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором является простота их включения в сеть. Достаточно подать на статор двигателя трехфазное напряжение и двигатель сразу запускается. В самом простом варианте для включения можно использовать трехфазный рубильник или пакетный выключатель. Но эти аппараты при своей простоте и надежности являются аппаратами ручного управления.

В схемах же станков и установок часто должна быть предусмотрена работа того или иного двигателя в автоматическом цикле, обеспечиваться очередность включения нескольких двигателей, автоматическое изменение направления вращения ротора двигателя (реверс) и т.д.

Обеспечить все эти функции с аппаратами ручного управления невозможно, хотя в ряде старых металлорежущих станков тот же реверс и переключение числа пар полюсов для изменения скорости вращения ротора двигателя очень часто выполняется с помощью пакетных переключателей. Рубильники и пакетные выключатели в схемах часто используются как вводные устройства, подающие напряжение на схему станка. Все же операции управления двигателями выполняются электромагнитными пускателями.

Включение двигателя через электромагнитный пускатель обеспечивает кроме всех удобств при управлении еще и нулевую защиту. Что это такое будет рассказано ниже.

Электромагнитный пускатель

Наиболее часто в станках, установках и машинах применяются три электрические схемы:

схема управления нереверсивным двигателем с использованием одного электромагнитного пускателя и двух кнопок «пуск» и «стоп»,

схема управления реверсивным двигателем с использованием двух пускателей (или одного реверсивного пускателя) и трех кнопок.

схема управления реверсивным двигателем с использованием двух пускателей (или одного реверсивного пускателя) и трех кнопок, в двух из которых используются спаренные контакты.

Разберем принцип работы всех этих схем.

1. Управление асинхронным двигателем с помощью одного магнитного пускателя

Схема показана на рисунке.

Управление асинхронным двигателем с помощью магнитного пускателя

При нажатии на кнопку SB2 «Пуск» катушка пускателя попадает под напряжение 220 В, т.к. она оказывается включенной между фазой С и нулем ( N) . Подвижная часть пускателя притягивается к неподвижной, замыкая при этом свои контакты. Силовые контакты пускателя подают напряжение на двигатель, а блокировочный замыкается параллельно кнопке «Пуск». Благодаря этому при отпускании кнопки катушка пускателя не теряет питание, т.к. ток в этом случае идет через блокировочный контакт.

Если бы блокировочный контакт не был бы подключен параллельно кнопки (по какой-либо причине отсутствовал), то при отпускании кнопки «Пуск» катушка теряет питание и силовые контакты пускателя размыкаются в цепи двигателя, после чего он отключается. Такой режим работы называют «толчковым». Применяется он в некоторых установках, например в схемах кран-балок.

Остановка работающего двигателя после запуска в схеме с блокировочным контактом выполняется с помощью кнопки SB1 «Стоп». При этом, кнопка создает разрыв в цепи, магнитный пускатель теряет питание и своими силовыми контактами отключает двигатель от питающей сети.

В случае исчезновения напряжения по какой-либо причине магнитный пускатель также отключается, т.к. это равносильно нажатию на кнопку «Стоп» и созданию разрыва цепи. Двигатель останавливается и повторный запуск его при наличии напряжения возможен только при нажатии на кнопку SB2 «Пуск». Таким образом, магнитный пускатель обеспечивает т.н. «нулевую защиту». Если бы он в цепи отсутствовал и двигатель управлялся рубильником или пакетным выключателем, то при возврате напряжения двигатель запускался бы автоматически, что несет серьезную опасность для обслуживающего персонала.

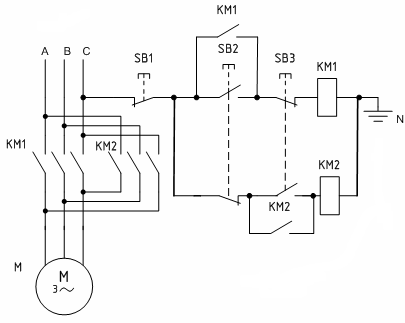

2. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей

Схема работает аналогично предыдущей. Изменение направления вращения (реверс) ротор двигателя меняет при изменении порядка чередования фаз на его статоре. При включении пускателя КМ1 на двигатель приходят фазы — A , B , С, а при включении пускателя KM2 — порядок фаз меняется на С, B , A.

Схема показана на рис. 2.

Управление асинхронным двигателем с помощью двух магнитных пускателей

Включение двигателя на вращение в одну сторону осуществляется кнопкой SB2 и электромагнитным пускателем KM1 . При необходимости смены направления вращения необходимо нажать на кнопку SB1 «Стоп», двигатель остановится и после этого при нажатии на кнопку SB 3 двигатель начинает вращаться в другую сторону. В этой схеме для смены направления вращения ротора необходимо промежуточное нажатие на кнопку «Стоп».

Кроме этого, в схеме обязательно использование в цепях каждого из пускателей нормально-закрытых (размыкающих) контактов для обеспечения защиты от одновременного нажатия двух кнопок «Пуск» SB2 — SB 3, что приведет к короткому замыканию в цепях питания двигателя. Дополнительные контакты в цепях пускателей не дают пускателям включится одновременно, т.к. какой-либо из пускателей при нажатии на обе кнопки «Пуск» включиться на секунду раньше и разомкнет свой контакт в цепи другого пускателя.

Необходимость в создании такой блокировки требует использования пускателей с большим количеством контактов или пускателей с контактными приставками, что удорожает и усложняет электрическую схему.

3. Схема управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей и трех кнопок (две из которых имеют контакты с механической связью)

Схема показана на рисунке.

Управление асинхронным двигателем с помощью двух магнитных пускателей и трех кнопок (две из которых имеют контакты с механической связью)

Отличие этой схемы от предыдущей в том, что в цепи каждого пускателя кроме общей кнопки SB1 «Стоп»включены по 2 контакта кнопок SB2 и SB 3, причем в цепи КМ1 кнопка SB2 имеет нормально-открытый контакт (замыкающий), а SB 3 — нормально-закрытый (размыкающий) контакт, в цепи КМ3 — кнопка SB2 имеет нормально-закрытый контакт (размыкающий), а SB 3 — нормально-открытый. При нажатии каждой из кнопок цепь одного из пускателей замыкается, а цепь другого одновременно при этом размыкается.

Такое использование кнопок позволяет отказаться от использования дополнительных контактов для защиты от одновременного включения двух пускателей (такой режим при этой схеме невозможен) и дает возможность выполнять реверс без промежуточного нажатия на кнопку «Стоп», что очень удобно. Кнопка «Стоп» нужна для окончательной остановки двигателя.

Приведенные в статье схемы являются упрощенными. В них отсутствуют аппараты защиты (автоматические выключатели, тепловые реле), элементы сигнализации. Такие схемы также часто дополняются различными контактами реле, выключателей, переключателей и датчиков. Также возможно питание катушки электромагнитного пускателя напряжение 380 В. В этом случае он подключается от двух любых фаз, например, от А и B . Возможно использование понижающего трансформатора для понижения напряжения в схеме управления. В этом случае используются электромагнитные пускатели с катушками на напряжение 110, 48, 36 или 24 В.

Источник

Векторное управление для асинхронного электродвигателя «на пальцах»

В предыдущей статье «Векторное управление электродвигателем «на пальцах» рассматривалась векторная система управления для синхронных электродвигателей. Статья получилась большой, поэтому вопрос про асинхронные электродвигатели (induction motors) был вынесен в отдельную публикацию. Данная статья является продолжением предыдущей и опирается на приведенные там объяснения принципов работы электродвигателей. Она расскажет об особенностях работы асинхронного двигателя применительно к векторному управлению, а также покажет отличия в структуре векторной системы управления между синхронной и асинхронной машиной.

Как работает асинхронный электродвигатель? Наиболее популярное объяснение говорит что-то типа «статор создает вращающееся магнитное поле, которое наводит ЭДС в роторе, из-за чего там начинают течь токи, в результате ротор увлекается полем статора и начинает вращаться». Лично я от такого объяснения всю физику процесса понимать не начинаю, поэтому давайте объясню по-другому, «на пальцах».

Все же видели видео, как магнит взаимодействует с медным цилиндром? Особенно обратите внимание на диапазон времени с 0:49 до 1:03 – это уже самый настоящий асинхронный двигатель:

Эффект происходит из-за появления в цилиндре вихревых токов. Согласно закону электромагнитной индукции, открытого Майклом Фарадеем, при изменении магнитного потока замкнутого контура в нем возникает ЭДС (по-простому считайте, что напряжение). Эта ЭДС, применительно к медному цилиндру, тут же вызывает появление в цилиндре тока. При этом этот ток тоже создает свой, ответный магнитный поток, направленный ровно в противоположную сторону от изменения потока магнита, который мы подносим:

Индукционный ток, возникающий в замкнутом проводящем контуре, имеет такое направление, что создаваемое им магнитное поле противодействует тому изменению магнитного потока, которым был вызван данный ток.

Это можно понимать так, что замкнутый контур сопротивляется изменению магнитного потока внутри себя. Если вы резко поднесёте магнит к медному цилиндру, т.е. сделаете резкое изменение магнитного потока, то в цилиндре потекут такие ответные токи, что магнитное поле внутри цилиндра в первый момент времени будет равно нулю: магнитное поле поднесенного магнита будет полностью скомпенсировано магнитным полем токов цилиндра (с допущениями, конечно). Если магнит поднести и держать, то токи в цилиндре из-за наличия активного сопротивления меди постепенно спадут, а поле цилиндра, создаваемое его токами, пропадет: магнитный поток постоянного магнита «прорвется» внутрь цилиндра, как будто никакого цилиндра и нет. Но стоит попытаться убрать магнит, как цилиндр отреагирует снова – теперь он будет пытаться сам «воссоздать» внутри себя пропадающий магнитный поток, т.е. будет опять сопротивляться изменению магнитного потока, в данном случае его исчезновению. Но что значит «воссоздать магнитный поток»? Это значит, что на какое-то время медный цилиндр можно считать условно «постоянным магнитом» – в нем циркулирует вихревой ток, создающий магнитное поле (на этом же принципе «висят» сверхпроводники в магнитном поле, но это совсем другая история).

Давайте теперь обратимся к конструкции асинхронного двигателя. Ротор асинхронного двигателя условно можно представлять себе также в виде медного цилиндра. Но в реальных конструкциях это некая решётка в виде «беличьей клетки» (рисунок 1) из меди или алюминия, совмещенная с магнитопроводом (шихтованное железо).

Рисунок 1. Ротор асинхронного двигателя типа «беличья клетка» с током в одной из «рамок» беличьей клетки, реагирующей на нарастание внешнего магнитного поля.

На рисунке схематично показано протекание тока в одной из «рамок», т.е. в некоторых прутьях беличьей клетки, если сверху поднести магнит (создать ток в статоре). На самом деле ток в этом случае протекает во всех прутьях, кроме, условно, верхнего и нижнего, для которых изменения потока нет (но они бы среагировали на горизонтально поднесенный магнит).

Помните ещё из начала прошлой статьи картинку со схематическим изображением двухфазной синхронной машины, где ротором был магнит? Давайте теперь сделаем из неё асинхронный двигатель: вместо магнита поставим две перпендикулярные короткозамкнутые катушки, символизирующие медный цилиндр ротора (рисунок 2).

Рисунок 2. Схематическое изображение двухфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Замена цилиндра на две катушки для пояснения принципа работы (или моделирования) корректна, точно также как корректна замена трехфазной обмотки на двухфазную. Только в этом случае мы заменяем… «бесконечнофазную обмотку» цилиндра (бесконечное число рамок) на две катушки с эквивалентной индуктивностью и сопротивлением. Ведь двумя катушками можно создать точно такой же вектор тока и магнитного потока, как и цилиндром.

А теперь давайте сделаем на короткое время из асинхронной машины синхронную. Подадим в катушку оси β постоянный ток и подождем секунды две-три, пока в роторе перестанут течь ответные токи: «поднесем внешний магнит». То есть дождемся спадания токов в роторе, чтобы магнитное поле статора «пронзило ротор» и никто ему не мешал. Что теперь будет, если выключить ток в статоре? Правильно, на те же две-три секунды, пока ток ротора этому противится, мы из ротора получим «обычный магнит» (рисунок 3).

Рисунок 3. Асинхронный двигатель, когда только что выключили постоянный ток по фазе β – течет ток в роторе ird.

Что же мы ждем? Быстрее, пока магнит не пропал, рисуем вдоль него привычную ось d (как в синхронной машине) и перпендикулярную ей ось q, привязанные к ротору. Включаем структуру векторного управления синхронной машиной, подаем ток по оси q, создавая момент, поехали!

Так можно даже действительно сделать несколько оборотов, пока наш сахарный магнит не растаял, а ось d не ушла в небытие. Что же делать? Давайте не будем выключать ток по оси d, подпитывая наш магнит! И опять же сохраним структуру векторного управления синхронной машиной, просто подав задание по оси d (раньше там был ноль). Итак, смотрим на рисунок 4: оси d, q по датчику положения «приделаны» к ротору, двигатель стоит, подан ток по оси d в статоре, что в данном случае для стоячей машины совпадает с осью β. Тока по оси q пока нет: ждем, пока ротор «намагнитится». И вот подаем ток isq (s – статор)! Поехали!

Рисунок 4. Подадим ток в ось d, намагнитив машину, подготовив всё для подачи тока в ось q статора.

Далеко ли мы уедем таким методом барона Мюнхгаузена? К сожалению, нет. Смотрите, что произошло (рисунок 5):

Рисунок 5. А магнит-то сполз!

Двигатель начал крутиться, но через некоторое время после того, как мы подали ток в ось q, образовав суммарный ток is и «прибив» этот вектор к положению ротора, магнит в роторе «съехал»! И встал ровно вдоль вектора is. Ротор же не понимает, где мы нарисовали ему оси d, q… Ему все равно, крутился он или нет. Важно, что его внутренний «наведенный магнит» в конечном счете хочет стать сонаправленным с магнитным потоком статора, «подчиниться» внешнему потоку. Из-за съехавшего магнита двигатель перестанет крутиться: мало того, что между магнитом ротора и током iq нет желаемых 90 градусов, так еще и ток оси d теперь его тянет в противоположную сторону, компенсируя момент, создаваемый током iq. Метод барона Мюнхгаузена не удался.

Что же делать с ускользающим магнитом ротора? А давайте сделаем структуру векторного управления асинхронного двигателя не в осях d,q, приделанных к ротору, а в других осях, приделанных именно к текущему положению «магнита ротора» – назовем их оси x,y, чтобы отличать от d,q. По «научному» – это оси, ориентированные по потокосцеплению ротора. Но как же узнать, где конкретно сейчас это потокосцепление ротора, т.е. куда повернут магнит в роторе? Его положение зависит… во-первых, от положения самого ротора (датчик положения у нас есть, хорошо), во-вторых, от токов статора (создающих поток статора, по которому и собирается в конечном счете повернуться магнит ротора), а в-третьих от параметров роторной цепи – индуктивности и сопротивления «медного цилиндра» (он же беличья клетка, он же роторная обмотка, он же цепь ротора). Поэтому… зная всё это, положение «магнита» ротора можно просто вычислять по нескольким дифференциальным уравнениям. Делает это так называемый наблюдатель потокосцепления ротора, выделенный цветом на итоговой структурной схеме векторного управления асинхронным двигателем (рисунок 6).

Рисунок 6. Векторная датчиковая структура управления асинхронным двигателем

В наблюдатель заводятся показания с датчика положения ротора, а также текущие токи статора в осях α, β. На выходе наблюдателя – положение «магнита» ротора, а именно угол наблюдаемого потокосцепления ротора

Что же получается? Магнит ротора всё время скользит, сползает от текущего положения на роторе в сторону тока оси y. Чем больше этот ток, тем сильнее скольжение. Наблюдатель в реальном времени вычисляет положение этого магнита и «подкручивает» оси x,y всё время вперед по отношению к осям d,q (положению ротора). Ось x всегда соответствует текущему положению потокосцепления в роторе – положению «магнита». Т.е. оси x,y бегут всегда (в двигательном режиме) немного быстрее вращения ротора, компенсируя скольжение в нем. Токи в роторе, если их измерить или промоделировать, получаются синусоидальными. Только изменяются они не с частотой статорных токов, а с частотой этого скольжения, т.е. очень медленно. Если в статоре промышленного асинхронника 50Гц, то при работе под нагрузкой частота тока в роторе – единицы герц. Вот, собственно, и весь секрет векторного управления для асинхронного двигателя.

Чем векторное управление асинхронным двигателем лучше, чем скалярное? Скалярное управление это такое, когда к двигателю прикладывается напряжение заданной частоты и амплитуды – например, 380В 50Гц. И от нагрузки на роторе оно не зависит – никаких регуляторов токов, векторов… Просто задается частота напряжения и его амплитуда – скалярные величины, а токи и потоки в двигателе пусть сами себе удобное место находят, как хотят. В установившемся режиме работы двигателя векторное управление неотличимо от скалярного – векторное точно также будет прикладывать при номинальной нагрузке те же, скажем, 380В, 50Гц. Но в переходных режимах… если нужно быстро запустить двигатель с заданным моментом, если нужно отрабатывать диаграмму движения, если есть импульсная нагрузка, если нужно сделать генераторный режим с определенным уровнем мощности – всё это скалярное управление или не может сделать, или делает это с отвратительными, медленными переходными процессами, которые могут к тому же «выбить защиту» преобразователя частоты по превышению тока или напряжения звена постоянного тока (двигатель колеблется и может запрыгивать в генераторный режим, к которому преобразователь частоты не всегда приспособлен).

В векторной же структуре «всё под контролем». Момент вы задаете сами, поток тоже. Можно ограничить их на нужном уровне, чтобы не превысить уставок защиты. Можно контролируемо форсировать токи, если кратковременно нужно сделать в несколько раз больший момент. Можно регулировать не только момент двигателя, но и поток (ток оси x): если нагрузка на двигателе мала, то нет никакого смысла держать полный поток в роторе (делать магнит «номинального режима») – можно ослабить его, уменьшив потери. Можно стабилизировать скорость регулятором скорости с высокой точностью и быстродействием. Можно использовать асинхронный привод в качестве тягового (в транспорте), задавая требуемый момент тяги. В общем, для сложных применений с динамичной работой двигателя векторное управление асинхронным двигателем незаменимо.

Также есть отличительные особенности векторного управления асинхронного двигателя от синхронного. Первая – это датчик положения. Если для синхронного привода нам нужно знать абсолютное положение ротора, чтобы понять, где магнит, то в асинхронном приводе этого не требуется. Ротор не имеет какой-то выраженной полюсной структуры, «магнит» в нем постоянно скользит, а если посмотреть в формулы наблюдателя потокосцепления ротора, то там не требуется знания положения: в формулы входит только частота вращения ротора (на самом деле есть разные формулы, но в общем случае так). Поэтому на датчике можно сэкономить: достаточно обычного инкрементального энкодера для отслеживания частоты вращения (или даже тахогенератора), абсолютные датчики положения не требуются. Вторая особенность – управление потоком в асинхронном электродвигателе. В синхронной машине с постоянными магнитами поток не регулируется, что ограничивает максимальную частоту вращения двигателя: перестает хватать напряжения на инверторе. В асинхронном двигателе, когда это случается… просто уменьшаете задание по оси x и едете дальше! Максимальная частота не ограничена! Да, от этого будет снижаться момент двигателя, но, главное, ехать «вверх» можно, в отличие от синхронной машины (по-правде там тоже можно, но недалеко, не для всех двигателей и с кучей проблем).

Точно также существуют бездатчиковые алгоритмы векторного управления асинхронным двигателем, которые оценивают угол потокосцепления ротора не используя сигнал датчика положения (или скорости) вала ротора. Точно также, как и для синхронных машин, в работе таких систем есть проблемы на низкой частоте вращения ротора, где ЭДС двигателя мала.

Также следует сказать пару слов о роторе. Если для промышленных асинхронных двигателей его удешевляют, используя алюминиевую беличью клетку, то в тяге, где массогабаритные показатели важнее, наоборот, могут использовать медный цилиндр. Так, во всеми любимом электромобиле Tesla стоит именно асинхронный электродвигатель с медным ротором (рисунок 7)

Рисунок 7. Ротор асинхронного электродвигателя Tesla Model S в стальной обшивке (фото из разных источников за разные годы)

Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать про асинхронный двигатель. В данной обзорной статье не рассмотрены многие тонкости, такие как регулятор потока ротора, возможное построение векторной структуры в других осях координат, математика наблюдателя потокосцепления ротора и многое другое. Как и в конце прошлой статьи, за дальнейшими подробностями отсылаю читателя к современным книгам по приводу, например к «Анучин А. С. Системы управления электроприводов. МЭИ, 2015».

На каком микроконтроллере можно сделать полноценное векторное управление, читайте, например, в статье «Новый отечественный motor-control микроконтроллер К1921ВК01Т ОАО «НИИЭТ», а как это отлаживать в статье «Способы отладки ПО микроконтроллеров в электроприводе». Также наша фирма ООО «НПФ Вектор» предлагает разработку на заказ систем управления электродвигателями и другим электрооборудованием, примеры выполненных проектов можно посмотреть на нашем сайте.

Источник