Способы умственных действий самоуправляющие механизмы личности

В современной педагогике все группы качеств личности:

ЗУН — знания, умения, навыки;

СУД — способы умственных действий;

СУМ — самоуправляющие механизмы личности;

СЭН — эмоционально-нравственная сфера;

Педагогическое проектирование и педагогические технологии

СДП — деятельностно-практическая среда — взаимосвязаны и представляют сложнейшую динамически развивающуюся целостную структуру. Индивидуальные различия определяют уровень развития той или иной группы качеств.

Технология развивающего обучения (РО) направлена на целостное гармоничное развитие личности, где проявляется вся совокупность ее качеств:

РО = ЗУН + СУД+СУМ+СЭН+СДП.

Развивающее обучение ориентировано на «зону ближайшего развития», т.е. на деятельность, которую обучаемый может выполнить с помощью педагога.

Развивающее обучение проиходит в зоне ближайшего развития (по Л. С. Выготскому). Из всех технологий развивающего обучения наибольший интерес для эксперимента вызывают система Л. В. Занкова, технология Д. Б. Эльконина-В.В. Давыдова, технология саморазвивающего обучения Г. К. Селевко и система развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности Г.С. Альтшуллера. Указанные инновационные технологии, кроме последней, — это технологии школьной педагогики, но их дидактические принципы применимы к педагогике высшей школы и могут послужить базой для разработки их вузовской модификации.

Ценность концептуальных дидактических положений Л. В. Занкова в системности и целостности содержания, обучении на высоком уровне трудности, быстром темпе продвижения, осознанной мотивации, вариантности, индивидуальности, применении индуктивного метода, проблематизации содержания и во включении в процесс обучения рационального и эмоционального мышления.

Технология Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова построена на «содержательных обогащениях», куда могут входить наиболее общие понятия науки, выражающие глубинные причинно-следственные связи и закономерности, фундаментальные генетически исходные представления (число, слово, энергия, материал), понятия, в которых выделены внутренние связи, теоретические образы, полученные путем абстракции. Акцент целей авторов указанной технологии:

• формировать теоретическое сознание и мышление;

Источник

1.5. Самоуправляющие механизмы личности (сум)

Управление и регулирование любых процессов, в том числе и педагогических, основаны на принципе обратной связи: субъект управления (в данном случае -учитель) посылает команды исполнителю (объекту управления — ученику) и должен получать информацию о результате деятельности. Без такой обратной связи невозможно выработать дальнейшие корректирующие и планирующие решения, достичь цели деятельности.

Человек по отношению к своей деятельности является и объектом, и субъектом управления; встречая на пути яму, он принимает решение, дает сам себе команду, обходит или перепрыгивает ее, при этом контролируя свои действия. Такое совмещение функций объекта и субъекта управления называют самоуправлением.

Человек — весьма совершенная самоуправляющаяся и саморегулирующаяся система. Уровень самоуправления — одна из главных характеристик личностного развития.

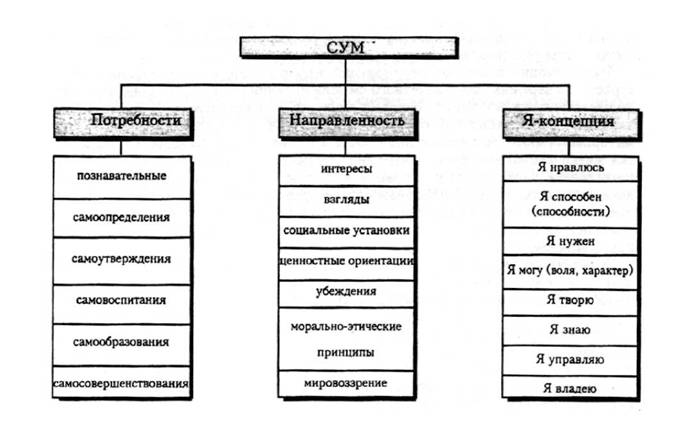

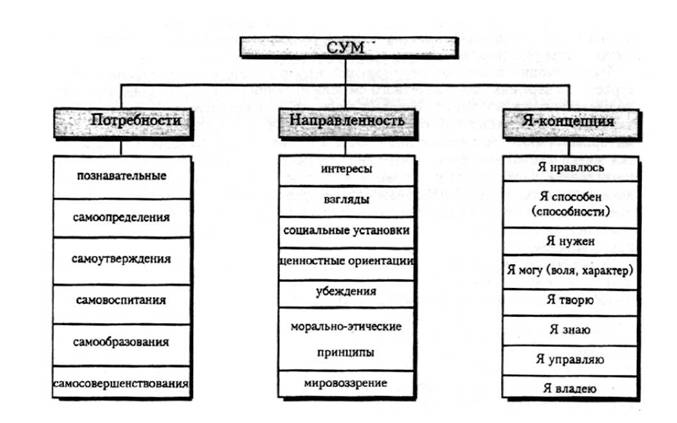

Психологический механизм самоуправления довольно сложен, но совершенно очевидно, что личность выборочно относится к внешнему воспитательному или обучающему воздействию, принимает или отвергает его, являясь тем самым активным регулятором собственной психической деятельности. Всякое изменение, всякий шаг в развитии личности происходят как ее собственный эмоциональный выбор или сознательное решение, то есть регулируются личностью «изнутри». Основу внутреннего саморегулирующего механизма представляют три интегральных качества (психогенные факторы развития): потребности, направленность, Я-концепция (рис. 1).

Потребности. Потребности — это фундаментальные свойства индивида, выражающие его нужду в чем-либо и являющиеся источником психических сил и активности человека. Потребности можно разделить на материальные (в пище, одежде, жилье), духовные (в познании, эстетическом наслаждении), физиологические и социальные (в общении, труде, общественной деятельности). Духовные и социальные потребности формируются общественной жизнью человека.

Направленность. Направленность представляет собой совокупность устойчивых и относительно независимых от ситуаций мотивов, ориентирующих действия и поступки личности. В нее входят интересы, взгляды и убеждения, социальные установки, ценностные ориентации, наконец, мировоззрение.

Интересы — осознанная форма направленности, служащая побудительной причиной действия личности. Познавательный интерес — стремление к изучению, познанию объекта. Социальный интерес — основа социальных действий индивидов или социальных групп, связанная с объективными условиями их существования.

Убеждения, взгляды — субъективные отношения личности к окружающей действительности и своим поступкам, связанные с глубокой и обоснованной уверенностью в истинности знаний, принципов и идеалов, которыми человек руководствуется.

Рис. 1. Самоуправляющие механизмы личности

Социальные установки — готовность, предрасположенность к определенным социально-принятым способам поведения.

Ценностные ориентации — направленность сознания и поведения на общественные, материальные и духовные ценности, предпочтительное отношение к тем или иным из них .

Мировоззрение — упорядоченная система взглядов и убеждений личности (политических, философских, эстетических, естественнонаучных и других).

Я-концепция. Я-концепция личности — это устойчивая, в большей или меньшей степени осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самой себе, на основе которой она строит свое поведение.

Как интегральное понятие, Я-концепция включает в себя целую систему качеств, характеризующих «самость» в человеке: самосознание, самооценка, самомнение, самоуважение, самолюбие, самоуверенность, самостоятельность. Она связана с процессами рефлексии, самоорганизации, саморегуляции, самоопределения, самореализации, самоутверждения и т.п.

Я-концепция в основном определяет важнейшую характеристику процесса саморегуляции личности — ее уровень притязаний, т.е. представление о том, какого «места» среди людей она заслуживает.

Источник

Самоуправляющие механизмы личности (СУМ)

Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие.

Управление и регулирование любых процессов, в том числе и социально-воспитательных, педагогических, основаны на принципе обратной связи: субъект управления (руководитель учреждения, социальный работник, учитель) посылает команды исполнителю (объекту управления – учреждению или отдельному индивиду, ученику) и должен получать информацию о результате деятельности. Без такой обратной связи невозможно выработать дальнейшие корректирующие и планирующие решения, с надежностью достичь цели деятельности.

Человек по отношению к своей деятельности является и объектом, и субъектом управления (встречая на пути яму, он принимает решение, дает сам себе команду, обходит или перепрыгивает ее, при этом контролируя свои действия). Такое совмещение функций объекта и субъекта управления называют самоуправлением.

Человек – весьма совершенная самоуправляющаяся и саморегулирующаяся система. Уровень самоуправления – одна из главных характеристик личностного развития.

Психологический механизм самоуправления развитием личности довольно сложен, но совершенно очевидно, что личность выборочно относится к внешнему воспитательному или обучающему воздействию, принимает или отвергает его, являясь тем самым активным регулятором собственной психической деятельности. Всякое изменение, всякий шаг в развитии личности происходят как ее собственный эмоциональный выбор или сознательное решение, то есть регулируются личностью «изнутри».

Основу внутреннего саморегулирующего механизма представляют четыре интегральных группы качеств (психогенные факторы развития): потребности, способности, направленность, Я-концепция (рис. 7).

Рис. 7. Самоуправляющие механизмы личности.

Потребности.Потребности – это фундаментальные свойства индивида, выражающие его нужду в чем-либо и являющиеся источником психических сил и активности человека. Потребности являются основой мотивов действий и поступков человека. Потребности можно разделить на материальные (в пище, одежде, жилье), духовные (в познании, в истине, в эстетическом наслаждении), физиологические и социальные (в общении, труде, общественной деятельности). Духовные и социальные потребности формируются общественной жизнью человека.

Способности.Способностяминазывают качества личности, которые обеспечивают успешность и продуктивность той или иной деятельности. По существу, каждой потребности соответствует своя способность. Знание человеком своих способностей, наличие определенного положительного опыта их использования также во многом определяют его выборы поведения и жизнедеятельности.

Направленность.Направленность представляет собой совокупность устойчивых и относительно независимых от наличных ситуаций мотивов, ориентирующих действия и поступки личности. Как уже говорилось выше, в нее входят интересы, взгляды и убеждения, социальные установки, ценностные ориентации, наконец, мировоззрение.

Интересы – осознанная форма познавательной потребности, служащая побудительной причиной действия личности. Познавательный интерес – стремление к изучению, познанию объекта. Социальный интерес – основа социальных действий индивидов или социальных групп, связанная с объективными условиями их существования.

Убеждения, взгляды – субъективные отношения личности к окружающей действительности и своим поступкам, связанные с глубокой и обоснованной уверенностью в истинности знаний, принципов и идеалов, которыми человек руководствуется.

Социальные установки – готовность, предрасположенность к определенным социально-принятым способам поведения.

Ценностные ориентации – направленность сознания и поведения на общественные, материальные и духовные ценности, предпочтительное отношение к тем или иным из них.

Мировоззрение – упорядоченная система взглядов и убеждений личности (политических, философских, эстетических, этических, естественнонаучных и других), включая сформированную естественнонаучную картину мира.

Я-концепция. Я-концепция личности – это устойчивая, в большей или меньшей степени осознаваемая и переживаемая, система представлений личности о самой себе, на основе которой она строит свое поведение. Это психическое образование, которое не отождествляется ни с какими психическими процессами, но существует в них, оставаясь автономным.

Как интегральное понятие, Я-концепция включает в себя целую систему качеств, характеризующих «самость» в человеке: самосознание, самооценка, самоуважение, самолюбие, самоуверенность, самостоятельность и др. Она связана с процессами рефлексии, самоорганизации, саморегуляции, самоопределения, самореализации, самоутверждения и т.п.

Я-концепция в основном определяет важнейшую характеристику процесса самоуправления личности – ее уровень притязаний, т.е. представление о том, какого «места» среди людей она заслуживает.

Источник

1.5. Самоуправляющие механизмы личности (сум)

Управление и регулирование любых процессов, в том числе и педагогических, основаны на принципе обратной связи: субъект управления (в данном случае -учитель) посылает команды исполнителю (объекту управления — ученику) и должен получать информацию о результате деятельности. Без такой обратной связи невозможно выработать дальнейшие корректирующие и планирующие решения, достичь цели деятельности.

Человек по отношению к своей деятельности является и объектом, и субъектом управления; встречая на пути яму, он принимает решение, дает сам себе команду, обходит или перепрыгивает ее, при этом контролируя свои действия. Такое совмещение функций объекта и субъекта управления называют самоуправлением.

Человек — весьма совершенная самоуправляющаяся и саморегулирующаяся система. Уровень самоуправления — одна из главных характеристик личностного развития.

Психологический механизм самоуправления довольно сложен, но совершенно очевидно, что личность выборочно относится к внешнему воспитательному или обучающему воздействию, принимает или отвергает его, являясь тем самым активным регулятором собственной психической деятельности. Всякое изменение, всякий шаг в развитии личности происходят как ее собственный эмоциональный выбор или сознательное решение, то есть регулируются личностью «изнутри». Основу внутреннего саморегулирующего механизма представляют три интегральных качества (психогенные факторы развития): потребности, направленность, Я-концепция (рис. 1).

Потребности. Потребности — это фундаментальные свойства индивида, выражающие его нужду в чем-либо и являющиеся источником психических сил и активности человека. Потребности можно разделить на материальные (в пище, одежде, жилье), духовные (в познании, эстетическом наслаждении), физиологические и социальные (в общении, труде, общественной деятельности). Духовные и социальные потребности формируются общественной жизнью человека.

Направленность. Направленность представляет собой совокупность устойчивых и относительно независимых от ситуаций мотивов, ориентирующих действия и поступки личности. В нее входят интересы, взгляды и убеждения, социальные установки, ценностные ориентации, наконец, мировоззрение.

Интересы — осознанная форма направленности, служащая побудительной причиной действия личности. Познавательный интерес — стремление к изучению, познанию объекта. Социальный интерес — основа социальных действий индивидов или социальных групп, связанная с объективными условиями их существования.

Убеждения, взгляды — субъективные отношения личности к окружающей действительности и своим поступкам, связанные с глубокой и обоснованной уверенностью в истинности знаний, принципов и идеалов, которыми человек руководствуется.

Рис. 1. Самоуправляющие механизмы личности

Социальные установки — готовность, предрасположенность к определенным социально-принятым способам поведения.

Ценностные ориентации — направленность сознания и поведения на общественные, материальные и духовные ценности, предпочтительное отношение к тем или иным из них .

Мировоззрение — упорядоченная система взглядов и убеждений личности (политических, философских, эстетических, естественнонаучных и других).

Я-концепция. Я-концепция личности — это устойчивая, в большей или меньшей степени осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самой себе, на основе которой она строит свое поведение.

Как интегральное понятие, Я-концепция включает в себя целую систему качеств, характеризующих «самость» в человеке: самосознание, самооценка, самомнение, самоуважение, самолюбие, самоуверенность, самостоятельность. Она связана с процессами рефлексии, самоорганизации, саморегуляции, самоопределения, самореализации, самоутверждения и т.п.

Я-концепция в основном определяет важнейшую характеристику процесса саморегуляции личности — ее уровень притязаний, т.е. представление о том, какого «места» среди людей она заслуживает.

Источник