Основные способы защиты от помех

Для оценки эффективности защиты от помех далее используется коэффициент ослабления помех 20 log uп.вх/uп.вых, дБ.

К общим мерам уменьшения влияния помех следует отнести использование вида модуляции сигналов, обеспечивающего нужную помехоустойчивость, и повышение уровня полезного сигнала. Рациональный выбор вида модуляции сигналов может быть сделан, если известен характер помех. При таком выборе должен быть использован соответствующий материал.

Для повышения уровня полезного сигнала используется переход к импульсной модуляции. Предполагается, что при переходе от AM- к АИМ – сигналу удается сокращением длительности импульса повысить его амплитуду. Предел такому повышению сигнала ставят тепловые, временные ограничения, а в некоторых случаях электрическая прочность элементов измерительной цепи. При использовании импульсного питания измерительных цепей с тензорезисторами, закрепленными на поверхности металлической детали с достаточной теплоемкостью, удается повысить полезный сигнал более чем на порядок и ослабить влияние помех до 20 дБ. Нужно отметить, что длительность импульса, постоянные времени измерительной и тепловой цепей должны быть такими, чтобы за время измерения тепловой режим изменился незначительно.

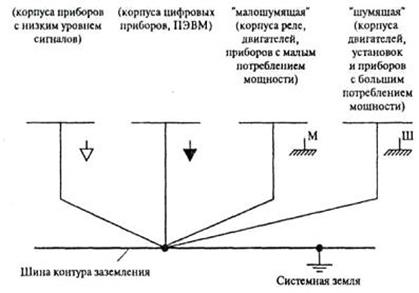

Один из видов борьбы с помехами – это заземление. Виды заземлений представлены на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Различные схемы заземления ИИС

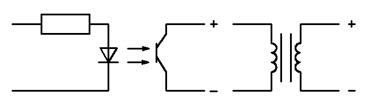

Для уменьшения влияния продольных помех используется ряд мер. Одна из них – гальваническое разделение частей цепи, в которых имеются места заземления. Гальваническое разделение производится преимущественно с помощью трансформаторов, разделительных конденсаторов и оптронов. Принцип их действия приведен на рис. 6.3. Ключи могут быть как контактными, так и бесконтактными. Гальваническое разделение измерительных цепей с помощью оптронов наиболее эффективный метод устранения помех.

Рис. 6.3. Варианты схем гальванической развязки: а) оптронная (оптическая) развязка; б) трансформаторная (электромагнитная) развязка

На рис. 6.4 представлена схема для уменьшения продольных помех с разделительным (рис 6.24,а) и компенсирующим трансформаторами.

Рис. 6.4. Измерительные схемы для уменьшения продольных помех с разделительными (а) и компенсирующим трансформаторами (б)

Э1, Э2 – экраны; rи, rл – сопротивления генераторного датчика и проводов; Епд – ЭДС продольной помехи; L1,L2,L3 – обмотки компенсирующего трансформатора

Наконец, используются мостовые цепи, сбалансированные по напряжению продольной помехи, и компенсирующие трансформаторы.

На рис. 6.4,б представлен трехобмоточный (L1,L2,L3) трансформатор, в обмотках L1 и L2 которого наводятся напряжения, компенсирующие влияние помехи ЕПД.

Имеются трансформаторы (фирма Philips), у которых индуктивность обмоток равна 400 Гн, а активное сопротивление – 240 Ом; в такой схеме происходит уменьшение продольной помехи 50 Гц примерно в 500 раз.

На рис. 6.5 приведена измерительная схема для уменьшения продольной и поперечной помех с помощью компенсирующего трансформатора и разделительного конденсатора.

Рис. 6.5. Измерительные схемы для уменьшения продольных и поперечных помех: ТП – термопара; КТ – компенсирующий трансформатор; С – разделительный конденсатор

Другая мера – симметрирование входной измерительной цепи (рис. 6.6). Напряжение от продольной помехи Еад, на входе АВ:

Рис. 6.6. Симметрирование входной цепи

Защита измерительных цепей от внешних наведенных (поперечных) помех достигается рядом мер, к числу которых относятся уменьшение длины проводов за счет приближения к датчикам аналого-цифровых измерительных устройств, а также сближение и скрутка проводов, идущих к датчикам. При скрутке проводов ЭДС, наводимые в отдельных элементарных контурах, вычитаются, и благодаря этому удается уменьшить влияние поперечных помех на измерительные провода на несколько порядков.

Применяют также магнитное и электростатическое экранирование входных цепей от низкочастотных и высокочастотных магнитных полей. Экраны должны иметь замкнутую поверхность, охватывающую измерительную цепь и отдельно источники переменного тока. Части систем с разными потенциалами или имеющие гальванические развязки должны иметь свои экраны. Экранировка проводов может ослабить наведенные помехи 50 Гц до 30 дБ.

Компенсировать наведенные помехи можно путем организации специальных контуров. Типичные решения при этом связаны с трехпроводными схемами подключения датчиков, применением компенсирующего трансформатора и др. При использовании параметрических датчиков можно изменять полярность питания измерительной цепи и брать среднее из суммы и разности полезного сигнала uc и помехи

При синусоидальной наведенной помехе возможно выполнение измерений в моменты, когда помеха принимает допустимо малый размер. При таком методе удается получить значительное ослабление помехи.

Для уменьшения внутренних помех целесообразно провода питания прокладывать и экранировать отдельно от измерительных проводов с низким уровнем полезного сигнала, коммутация сигналов высокого и низкого уровней должна проводиться отдельными коммутаторами. В необходимых случаях следует использовать специальные средства защиты от перерывов питания.

Должны быть продуманы места заземления измерительных цепей. Некоторые из таких мест определяются правилами электробезопасности или технологическими приемами монтажа элементов измерительной цепи (например, присоединением спая термопар к металлической поверхности). Некоторые точки заземления могут появиться в процессе измерительного эксперимента, например, из-за нарушения сопротивления изоляции, что может привести к организации контуров, вызывающих дополнительные погрешности. Такие контуры образуются, если заземлять экраны в нескольких точках. При проектировании системы рекомендуется составить и проанализировать схему заземления, а при наладке — уточнить ее. Дальнейшее повышение помехоустойчивости может быть достигнуто обработкой суммы сигнала с помехой, имеющей случайный характер, в аналоговом или цифровом виде. Наиболее часто встречающиеся здесь виды обработки — это фильтрация и накопление сигналов, в течение которого происходит усреднение.

В интегрирующих аналогово-цифровых преобразователях ослабление влияния помех может достигать 100 дБ. Индивидуальные фильтры, как правило, просты (обычно однозвенные RС — фильтры). Их частотная характеристика выбирается, исходя из спектральных характеристик сигналов и помехи. Удобные номограммы для расчета RC-филътров можно найти в литературе. Ослабление сигнала и внесение запаздывания — наибольшие недостатки фильтрации. На практике при фильтрации и избирательном усилении удается ослабить помехи на 40 дБ, а при методе накопления — на 120 дБ.

При проектировании аналоговых измерительных цепей выбирается такой комплекс средств защиты, при котором действие помехи не превышает заданного уровня.

Вопросы для самопроверки.

1. Назовите способы повышения точности измерений.

2. Классифицируйте методы уменьшения погрешностей измерений.

3. На какие группы делятся помехи по характеру их проявления?

4. Что понимается под помехоустойчивостью ИИС?

5. Какие виды помех Вам известны?

6. Причины возникновения внутренних помех.

7. Отчего возникают внешние помехи?

8. Приведите пример, показывающий возможный уровень помех от промышленного агрегата.

9. Расскажите об импульсных, флуктуационных и регулярных помехах.

10. Каковы основные способы защиты от помех?

11. Какие виды заземлений вам известны? Их обозначения.

12. Как влияет вид модуляции на повышение уровня полезного сигнала?

13. Что такое гальваническая развязка? Какие виды гальванической развязки Вам известны?

14. Расскажите об электрических схемах для уменьшения продольных помех.

15. Расскажите о схемах для уменьшения продольных и поперечных помех.

Источник

3 Способы уменьшения влияния внешних помех

Норма на относительный уровень помех в СЛ весьма жестка. Для различных видов она составляет от -63 до -85 дБ. Для того чтобы выполнить ее, приходится прибегать к различным конструктивным и схемным мерам: уравновешивать (симметрировать) и экранировать вещательную цепь, применять частотные предыскажения, включать промежуточные усилители.

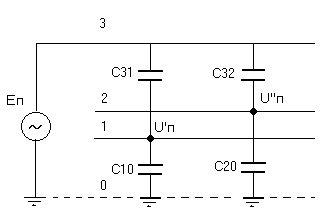

Помехи из других цепей переносятся в СЛ ввиду электромагнитной (индуктивной) и электростатической (емкостной) связи. При значительном расстоянии между цепями (воздушная линия) преобладает электромагнитная связь, при небольшом (кабельная линия)—электростатическая. Рассмотрим случай электростатической связи. Для упрощения задачи примем, что на двухпроводную цепь 1-2 влияет однопроводная цепь 3-0 (рис. 3.1).

Величины потенциалов помехи U‘п и , U«п на проводах 1 и 2 зависят от соотношения емкостей

Существует другой путь — уравнять потенциалы помехи U‘п и U«п. Для этого необходимо, чтобы коэффициенты передачи делителей

Воздушную цепь симметрируют, скрещивая провода, т. е. меняя через равные промежутки их положение по отношению к соседним цепям .

Рис 3.2 Симметрирование воздушной цепи

При высокочастотной помехе вдоль линии укладывается значительная часть длины волны помехи или даже несколько длин волн. В проводах линии возникают продольные ЭДС помехи, и задача сводится к тому, чтобы уменьшить и уравнять их. Фазы продольных ЭДС помехи в обоих проводах одинаковы.

Рис 3.3 Возникновение продольных ЭДС помех

При равенстве амплитуд ЭДС токи, вызванные ими, направлены навстречу и взаимно компенсируются. В зависимости от соотношения расстояния, через которое провода цепи меняются местами, и длины волны помехи асимметрия может и уменьшаться и увеличиваться. Так, если это расстояние равно /4, скрещивание приведет к увеличению помехи если оно равно /8, то уровень помехи не изменится. Положительный эффект от скрещивания получается лишь в том случае, если оно сделано чаще, чем через /8.

В особо ответственных случаях, например, для связи РД с передающим РЦ, в качестве СЛ используют экранированные пары. Так как расстояние между проводами цепей в кабеле невелико, преобладает электростатическое влияние. Его практически полностью устраняют, обвивая экранируемую пару лентой алюминиевой, оловянной, медной фольги или металлизированной бумаги (рис 3.4). Электромагнитное влияние остается. Для его уменьшения жилы каждой пары свивают с различным шагом. Рассмотренные меры устраняют влияние вещательных цепей друг на друга и смежных телефонных цепей на вещательные цепи.

Для уменьшения влияния помех используют частотные предыскажения. Пусть имеется СЛ, на которую действует помеха . Будем считать, что амплитудно-частотные искажения СЛ полностью скомпенсированы. Предположим также, что энергия помех П сосредоточена преимущественно в области высших звуковых частот (см. график зависимости Sп от f).

Рис. 3.5 Подверженная помехе СЛ

Распределение энергии по спектру

Если энергия помехи сосредоточена в области низших частот, предыскажения состоят в подъеме низкочастотных составляющих спектра вещательного сигнала.

Система предыскажений обеспечивает наибольшее подавление помех в тех случаях, когда энергия помехи сосредоточена в области высших или низших частот, т.е. в тех случаях, когда спектры сигнала и помехи заметно различаются. Если энергия помехи распределена по спектру равномерно, то отношение С/П улучшается не более чем на 4-5 дБ. Если спектры сигнала и помехи одинаковы, применять предыскажения бесполезно.[2]

Источник