Способы улучшения видимости светофорных огней

На прошлой неделе группа товарищей, включая меня, (называемая комиссией) исследовала вопрос слепящего эффекта для машинистов светодиодными светофорами. Светофоры установлены на участке Богданович — Каменск-Уральский Свердловской ж.д., ЧКАД, светофоры полностью новые, т.е. светодиодные модули установлены в новых головках, которые представляют из себя фоновый щит. Ночью ездили по первым пяти сигнальным точкам. Из них три реально ослепляют, а две нет. Высадились у одной из ослепляющих и увидели, что луч направлен тупо на кабину локомотива. Диалог с электромеханиками выявил, что наводятся светофоры по принципу — видимость на 1 км и алес гут. Но светодиодные видно за 1 км и более, даже если они наведены вообще на соседний путь! (не торопитесь гнобить светодиодные, ламповые в таком положении тоже слепят!) При этом вместо того, что бы работать вдвоем (один наводит, а другой на расстоянии 1 км лицезреет), работает один и это понятно, почему. А теперь, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС:

Кто как наводит светофоры для обеспечения видимости по ПТЭ? Особенно интересно наведение электромехаником в одно лицо или при наблюдении с расстояния менее 1 км.

Почему тема находится в «f.a.q. — как пользоваться форумом»?

Юстас, второй раз переношу твою тему!

По делу:

на практике когда был помню настраивали вдвоем на глаз с механиком.

а по ПТЭ:

| 6.56. Работники дистанции сигнализации и связи обязаны обеспечивать постоянную нормальную видимость сигналов светофоров и маршрутных указателей. Видимость показаний светофоров должна проверяться с пути электромехаником после каждой замены светофорных ламп. Видимость сигналов по главным путям перегонов и станций должна проверяться с локомотива старшим электромехаником не реже одного раза в месяц и начальником дистанции сигнализации и связи — не реже одного раза в квартал. Начальники дистанции сигнализации и связи и локомотивного депо или их заместители не реже одного раза в квартал должны проверять с локомотива работу автоматической локомотивной сигнализации и радиосвязи. Действие автоматической локомотивной сигнализации и поездной радиосвязи периодически проверяется вагоном-лабораторией с документированной регистрацией результатов по графику, утверждаемому начальниками служб сигнализации и связи и локомотивного хозяйства. |

| Юлец, я гляжу вы живете в раю для СЦБиста |

Главное чтобы линзовый комплект был правильно отфокусирован а иначе яркости не видать

шч-3 добавил 24.09.2009 в 20:46

Хотя на светодиодах такой проблемы нет

Все равно, согласитесь, что технология прицеливания светофоров несовершенна. Наводить их бригадой с нахождением работников друг от друга на 1 км, а это подразумевает использование транспортного средства, которое надо гонять туда-сюда . переговоры по рации. Не проще ли действительно установить на головки подобие прицелов и какие-то вешки на линии .. может быть на опорах контактной сети, на которые и наводить? Тогда можно без всего перечисленного выше гимора прямо с сигнальной точки правильно навести луч светофора .

Юстас добавил 25.09.2009 в 08:09

Забыл еще упомянуть, что наводить надо, похоже, не на правый рельс, а параллельно правому рельсу (на прямом участке). Тогда на большом расстоянии, когда кабина локомотива попадает в зону луча, бригаду не будет слепить, т.к. расстояние большое. А по мере приближения кабина будет «выходить» из зоны луча, т.е. наблюдатели будут смещаться вбок и смотреть на луч как бы со стороны, и слепящего эффекта тоже не будет. А сигнал будет виден, т.к. расстояние уменьшилось.

Юстас добавил 25.09.2009 в 08:13

А в кривых участках, видимо, зона попадания луча в кабину будет иметь место, но кратковременно, т.к. поезд в движении . я думаю, что это допустимо . там же расстояние тоже что-то порядка 400 м .

| Все делается как Бог на душу положит . |

| Откуда вы? Понял, что Заб., а ШЧ какое? И какая станция у вас сортировочная? |

| Кто как наводит светофоры для обеспечения видимости по ПТЭ? Особенно интересно наведение электромехаником в одно лицо или при наблюдении с расстояния менее 1 км. |

Проверено на практике:

1 человек сидит с ключами на светофоре, 2 человек стоит сбоку светофора (так что бы проекция фонового щита была под 90 градусов относительно рельс) метрах в 10.

1 человек крутит головку «небо — земля» пока второму не покажется что она стала параллельна земли (световой поток), затем первый крутит головку лево-право, пока второму не покажется что фоновый щит превратился в тонкую «нитку».

Так регулировал точек 15 несколько лет назад, с тех пор на плохую видимость по причине «плохая фокусировка» никто не жаловался.

Правда если фоновый щит кривой могут возникнуть трудности.

Тоже можно и в одно лицо, но значительно дольше (замучитесь лазить на сигнал)

Если измерения силы света сигнала производить в полевых условиях, то будет большая погрешность: это зависит от многих факторов. Однако, если делать одновременно два измерения: первое — на фиксированном расстоянии от светофильтра (например: 10-100см) в зоне прямого попадания светового потока, а второе — в зоне гарантированно НЕ попадания светового потока. И разница покажет «чистый световой поток».

Наверное правильней было бы делать измерения стационарно, так сказать в лабораторных условиях (или КИПа), перед установкой на поле.

С переключением красный-желтый-зеленый-. думаю не трудная задача: если на перегоне, то по хвосту; если на станции, то ШН в релейной могёт все.

Поясните, для чего вам нужно измерять силу света огней?

Для того чтобы оценить исправность светодиодов, или вы хотите знать численное значение силы света огня в каждой точке пути к светофору,

или же вы хотите оценивать правильность наведения.

В первом случае все достаточно просто и понятно, начиная от косвенных методов (контроль электрически параметров светодиодного комплекта) и заканчивая измерением потока света определенного частотного диапазона пороговым датчиком непосредственно встроенного в комплект. Думаю выносить его на улицу нерационально (механики проклянут:)) Ну или комбинация того и того.

Во втором случае будет все очень дорого. Как более менее работоспособный пример установка «маяка» на каждой головки, на который будет ориентироваться приемное устройство на локомотиве и проводить измерения. (Вообще я считаю что если это и возможно, то окажется слишком сложно и дорого. Как например отсечь зелень огня от зелени леса в солнечный день? Да и кому эти цифры нужны для машиниста главное видит он сигнал, или не видит.)

Если вы хотите оценивать правильность фокусировки, установите на светофоре лазер и ловите при объездах.

В виду наличия отсутствия народа, светофоры приходиться очень часто наводить одному. Залазаешь на светофор, прикидываешь ориентир, на глаз определяешь ось козырька и «алга». Как правило, наводится нормально, хотя без скачек вверх-вниз никак не обходится.

А в общем все правы в одном. Единой отработанной технологии «пристрелки» светофоров не существует. Все вертят их кто во что горазд, и енто ни есть зер гуд.

Якут добавил 19.03.2010 в 14:29

| Ко всему сказанному по данной проблеме могу лишь добавить, что проблема с плохой видимостью сигналов стала проблемой масштабной. Персонала, опыта и времени на такие серьёзные мероприятия у дистанции явно не хватает. |

| Ладно . раз назрел вопрос — займемся этим приспособлением. Я думаю, что в этом году родим его. Может быть даже удастся его в ЦШ узаконить (что маловероятно, но постараемся). |

| Хорошие результаты даёт установка 25 Вт ламп вместо 15 Вт (только при РЭЛовских огневухах нельзя, они выгорают). СТ-4 25 Вт держит хорошо, с реле ОМШ или АОШ тоже проблем нет, запас прочности у них большой. |

Он и короткое замыкание по вторичке держит также хорошо, за счет потерь в сердечнике . и в первичке у ЭЦ-шных светофоров при этом огневуха ОМШ под током перегрузки стоит и нет иформации об отказе сигнала.

Резюме, однако:

Вопрос создания приспособы для наведения продиктован началом внедрения светодиодных светофоров. Это концентрированные источники света и наводить их надо точнее. Тут на глазок уже не так легко, как с ламповыми. Те, кто столкнется со светодиодными на перегонах — быстро поймут. Суть в том, что наводить надо на 1 км. Тогда машиниста слепить не будет за счет дальности. А по мере приближения кабина локомотива будет смещаться параллельно лучу и наблюдаться он (луч) будет как бы сбоку. И тоже не будет слепить. А вот если вы наведете его так, что на ближнем расстоянии, порядка 50 .. 100 метров, луч будет падать на кабину, то получите от машинистов бааальшой упрек.

| Часовой пояс GMT +3, время: 09:10 . |

| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |

Powered by vBulletin® Version 3.8.1

Copyright ©2000 — 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Источник

Содержание отчета

В отчете следует привести:

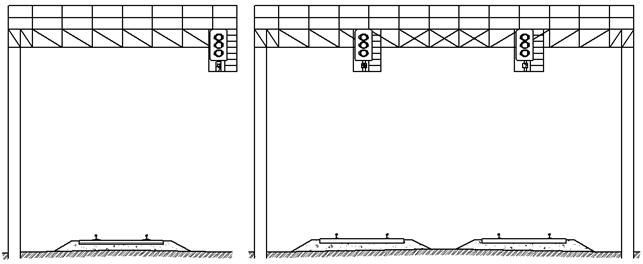

а) схему путевого развития станции (рис 16);

б) маршрут следования поезда;

в) таблицу с сигнальными значениями светофоров;

г) дать расшифровку приказов машинисту;

д) привести ответ на один из контрольных вопросов (по заданию преподавателя).

Контрольные вопросы

1. Что такое сигнал?

2. Какие сигнальные цвета используются на железнодорожном транспорте?

3. Каким образом окрашивается световой поток светофорной лампы?

4. Какие требования предъявляют ПТЭ к светофорам?

5. Назначение оптической системы светофора?

6. От чего зависит коэффициент усиления линзы?

7. Какие причины приводят к потерям светового потока в линзовом комплекте?

8. Что такое аберрация линзы и как влияет это явление на видимость сигнальных огней?

9. Каким образом можно уменьшить аберрацию линзы?

10. Достоинства линзы А. Френеля?

11. Способы улучшения видимости светофорных огней?

12. Что такое угол рассеяния линзы?

13. Способы улучшения видимости сигнальных огней в кривых и вблизи светофора?

14. Устройство линзового светофора?

15. Устройство прожекторного светофора?

16. Устройство светодиодного светофора?

17. Нормальные сигнальные показания светофоров различных видов?

18. Случаи включения пригласительных сигналов на входных и выходных светофорах, особенности их горения?

19. Назначение дополнительных входных светофоров?

20. Взаимозависимость показаний путевых и локомотивного светофоров?

21. Назначение и виды маршрутных указателей?

22. Преимущества и недостатки светодиодных светофоров?

1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, ЦРБ-756/ МПС РФ; МПС РФ. — М., 2002. — 190 c.

2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации : С изменениями и доп. : ЦРБ-757/ МПС РФ; МПС РФ. — М., 2005. — 128 c.

3. Казаков А.А., Бубнов В.Д., Казаков Е.А. Автоматизированные системы интервального регулирования движения поездов : Учеб. для техникумов ж.-д. транспорта. — М.: Транспорт, 1995.-320 c. :схемы.

4. Автоматика и телемеханика на перегонах: учебник / под ред.

М.И. Вахнина. — М.: Гострнсжелдориздат, 1957. — 428 с. : ил.

5. В.И. Сороко, В.М. Кайнов, Г.Д. Казиев. Автоматика, телемеханика, связь и вычислительная техника на железных дорогах России: Энциклопедия: в 2 т. Т. 1. — М.: НПФ «Планета», 2006. — 736с., ил.

6. Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики: Учебник для вузов ж.д. транспорта / под ред. Вл.В. Сапожникова. — М.: Маршрут, 2006.-247с.

Татьяна Максимовна Леванова

Игорь Александрович Дубров

Источник

Основы сигнализации и сигнальные устройства

Дата добавления: 2014-09-06 ; просмотров: 3392 ; Нарушение авторских прав

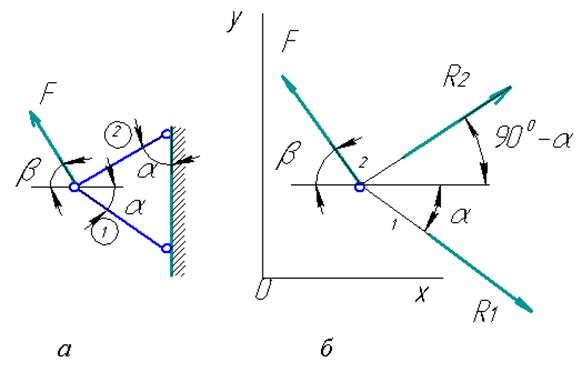

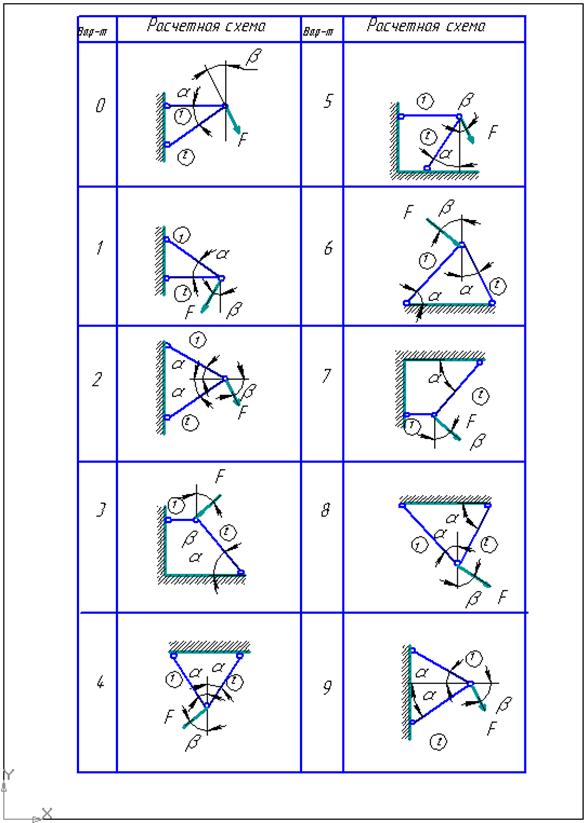

Определить из расчета на прочность площади поперечных сечений стержней 1 и 2 кронштейна (рис. 5.3, а), если заданы значения:

Рис. 5.3. Расчетная схема к задаче № 4

1. Составить два уравнения равновесия для сходящейся системы сил в виде суммы проекций всех сил на две координатные оси (рис. 5.3, б):

2. Найти реакции в стержнях

3. На основании пятой аксиомы статики («о действии и противодействии») и используя метод сечения, найти усилия в стержнях:

4. Определить площади поперечных сечений стержней при исполнении их из двух различных материалов при условии, что

Исходные данные (по предпоследней цифре шифра зачетной книжки)

| Исходные данные | Предпоследняя цифра шифра зачетной книжки |

| α, град. | |

| β, град. | |

| F, кН | |

, МПа , МПа | |

, МПа , МПа |

Исходные данные (по последней цифре шифра зачетной книжки)

Основы сигнализации и сигнальные устройства

Все сигналы делятся на видимые и звуковые.

Видимые сигналы на железнодорожном транспорте выражаются цветом, режимом горения ламп, формой, положением и числом сигнальных показаний.

В качестве основных сигнальных цветов приняты зеленый, желтый и красный. Они максимально отличаются друг от друга, правильно воспринимаются органами зрения при любых атмосферных явлениях как днем, так и ночью.

При маневровой работе используются лунно-белый и синий огни, соответственно разрешающий и запрещающий передвижение.

Основным сигнальным устройством, подающим сигнальные показания цветными огнями, является светофор (линзовый или прожекторный) .

Требуемая окраска сигнальных огней получается при помощи светофильтров, выполненных в виде вогнуто-выпуклых цветных линз в линзовых светофорах или цветных дисков (ø 25 мм) в прожекторных светофорах.

При прохождении через светофильтр из светового потока от электрической лампы пропускаются только лучи определенной части спектра. Эти лучи и воспринимаются глазом в виде того или другого цвета. Остальная часть лучей поглощается светофильтром.

Отношение светового потока, прошедшего через фильтр, ко всему падающему на него потоку называется коэффициентом спектрального пропускания (τ) и, чем больше этот коэффициент, тем лучше видимость светового пучка после светофильтра.

Подбор окраски светофильтров весьма важен для четкого отличия цвета одного сигнала от другого независимо от состояния атмосферы и источника света, поэтому правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) [1] запрещается применять в светофорах стекла и линзы, имеющие окраску, не соответствующую установленным стандартам.

Оптические системы светофоров

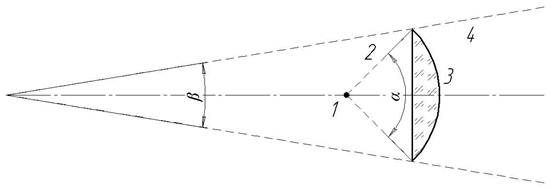

В оптической системе световой поток источника света окрашивается и преобразуется в параллельный пучок лучей с увеличенной силой света. Это преобразование называется коллимация и выполняется с помощью собирательных линз (рис. 1).

Рис. 1. Усиление света линзой

Источник света 1 создает световой поток 2 со средней силой света I1 и углом рассеяния α. При прохождении светового потока через линзу 3 лучи преломляются и выходят из линзы уже в виде более узкого пучка 4 со средней силой света I2 и углом рассеяния β.

Отношение I2/I1, показывающее, во сколько раз средняя сила света пучка, вышедшего из линзы, больше силы света пучка, упавшего от источника света на линзу, называется средним усилением линзы Y.

Если выразить силу света через площади светящихся поверхностей линзы и источника света и учесть потери в оптике, то получим

где: D – диаметр линзы;

d – диаметр источника света;

k1 –коэффициент потерь в оптике.

Из полученного выражения следует, что для большего усиления следует увеличивать диаметр оптики и уменьшать размеры светящегося тела источника света, а получение параллельно исходящего пучка лучей возможно, если источник света в виде геометрической точки будет помещен точно в фокусе линзы. Сама же линза должна быть изготовлена во всех частях с точным соблюдением требований формы и однородности материала (в отношении коэффициента преломления).

В действительности указанные условия в большей или меньшей степени не выполняются:

а) источник света представляет не точку, а имеет реальную протяженность;

б) положение источника света может не совпадать с точкой фокуса;

в) линзы несовершенны и обладают сферической аберрацией, т.е. имеют вместо точечного фокуса размытое пятно в виде круга.

Причем явление аберрации тем больше, чем массивнее линза и короче ее фокусное расстояние.

В результате перечисленных выше отклонений пучок лучей света вместо параллельного получается расходящимся или сходящимся, или отклоненным в ту или другую сторону от оптической оси, что ухудшает условия правильного и своевременного восприятия сигнала с приближающегося поезда.

Улучшение видимости светофорных огней достигается несколькими способами. Для уменьшения аберрации одной из поверхностей линзе придают специальное очертание — асферическое; такая линза имеет высокие положительные качества, но изготовление обходится довольно дорого.

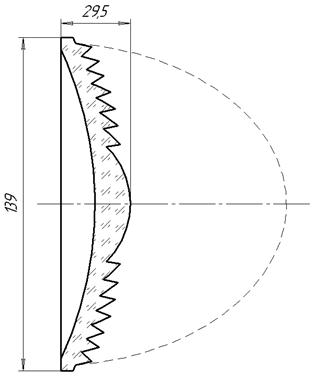

Чтобы уменьшить массу и облегчить изготовление линз, инженер

А. Френель предложил наружную поверхность линзы делать ступенчатой, состоящей из ряда концентрических колец с асферической поверхностью

(рис. 2). Такая линза преломляет лучи тождественно массивной асферической, но путь луча в массе стекла укорачивается, в результате, кроме облегчения линзы, уменьшаются потери светового потока в стекле. Благодаря этому ступенчатые линзы получили широкое распространение и используются в линзовых светофорах.

В прожекторных светофорах применяются плосковыпуклые линзы со шлифованными поверхностями, что придает линзам высокие оптические качества.

|

Рис. 2. Ступенчатая линза Френеля

Уменьшение размеров светящегося тела источника света достигается применением точечных ламп, у которых нить накала максимально укорочена и приближена к размерам точки.

Для получения большего усиления за счет увеличения угла охвата в линзовых светофорах используются оптические системы из двух сфокусированных линз, образующих так называемый линзовый комплект

(рис. 3). Чтобы коэффициент усиления был наибольшим, обе линзы, входящие в комплект, должны быть соответственно подобраны и точно расположены одна по отношению к другой, а также и к лампе.

Такая установка линз, или фокусировка, производится посредством специального фокусировочного станка и фотометра в заводской лаборатории. При фокусировке находится положение нити лампы в фокусе оптики и закрепляется в нем; кроме того, ось пучка направляется так, чтобы она была перпендикулярна к задней плоскости корпуса линзового комплекта.

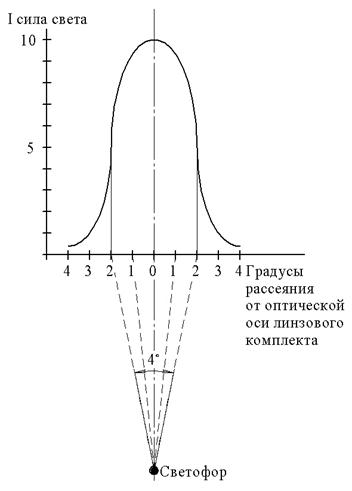

Изменение силы света светового пучка, создаваемого сигнальной линзой, приведено на рис. 4. Угол между крайними лучами, для которых сила света равна половине максимальной величины, считается углом рассеяния линзы. Для линзового комплекта он равен 4°.

Рис. 3. Изменение угла охвата

Рис. 4. Кривая светораспределения линзы

Рис. 5. Эскиз охвата пути световым пучком при наличии

Рис. 6. Отклоняющая вставка

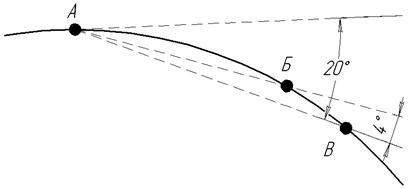

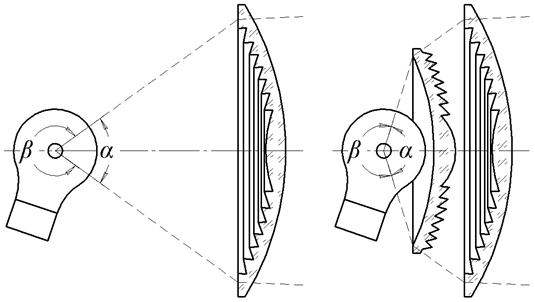

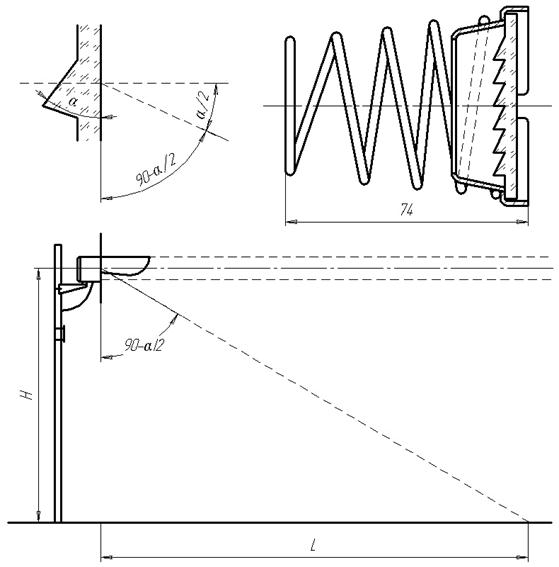

На кривых пути с малым радиусом закругления требуется увеличенный угол охвата светового пучка, иначе машинист будет терять видимость светофора, например на расстоянии дуги АБ (рис. 5).

Для увеличения угла рассеяния применяют дополнительные рассеивающие стекла с гладкой выпуклой наружной и рифленой внутренней поверхностью на 10 или 20° рассеяния. Применение рассеивающих стекол значительно снижает силу света линзового комплекта.

Для обеспечения видимости сигнального огня вблизи прожекторного светофора применяют установку отклоняющей вставки – круглой пластинки прозрачного стекла с призматическими бородками. Отклоняющая вставка в центре между линзами удерживается спиральной пружиной (рис. 6).

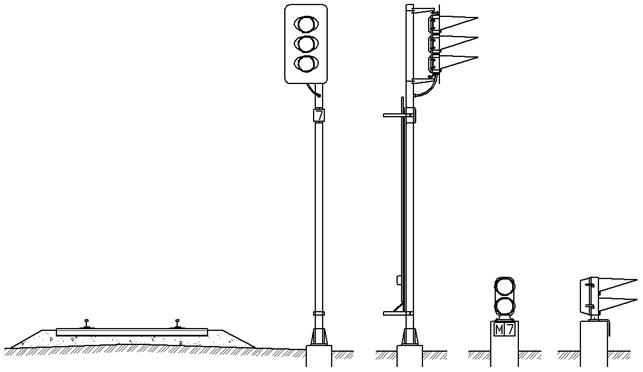

Светофор любого типа содержит несущую конструкцию, на которой крепятся одна или несколько светофорных головок с оптическими системами для образования сигнального светового луча.

В зависимости от конструкции оптической системы различают линзовые светофоры и прожекторные.

Линзовые светофоры наиболее широко применяются на железных дорогах. У линзового светофора каждому сигнальному цвету соответствует отдельный линзовый комплект. Светофорная головка линзового светофора содержит один, два или три линзовых комплекта и устанавливается на железобетонной или металлической мачте – мачтовый светофор (рис. 7а), на низком железобетонном основании – карликовый светофор (рис. 7б) и на консольной или мостиковой опоре контактной сети (рис. 8).

Фоновые щиты черного цвета улучшают восприятие огня светофора, а козырьки защищают линзы от попадания на них прямых солнечных лучей, которые могут ухудшить цвет и видимость сигнального огня. Светофорная головка крепится на мачте с помощью двух кронштейнов, позволяющих регулировать направление светофорного луча.

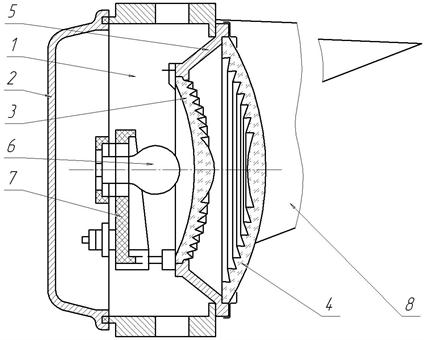

В настоящее время применяются светофорные головки двух видов: в монолитном чугунном корпусе на один, два или три линзовых комплекта и сборные из необходимого числа секций. Каждая секция (рис. 9) имеет собственный корпус 1, выполненный из алюминиевого сплава, с плотно закрывающейся крышкой 2, в котором размещается один линзовый комплект. Линзовый комплект содержит две короткофокусные ступенчатые линзы

а) б)

Рис. 7. Светофоры: а – мачтовый; б – карликовый

а) б)

Рис. 8. Светофоры: а – консольный; б – мостиковый

(окрашенную 3 и бесцветную 4), жестко укрепленные в корпусе линзового комплекта 5, и светофорную лампу 6, нить которой с помощью ламподержателя

7 устанавливается по оптической оси в совмещенном фокусе обеих линз. Лучи источника света, проходя через линзы, окрашиваются, преломляются и в виде параллельного пучка света направляются вдоль оптической оси. Для улучшения видимости сигнала и защиты от солнечных бликов на линзах светофора к корпусу головки прикреплен козырек 8.

Для улучшения видимости светофора на кривых участках пути линзовые комплекты дополняются бесцветным рассеивателем, позволяющим рассеивать поток света в горизонтальной плоскости.

Рис. 9. Светофорная головка линзового светофора

В линзовых светофорах применяются однонитевые и двухнитевые лампы накаливания, рассчитанные на напряжение 12 В мощностью от 15 до 35 Вт. Типы ламп и основные характеристики представлены в табл. 1.

Параметры светофорных ламп

| Тип лампы | Номинальное значение | Продолжительность горения лампы не менее, ч | Примечания |

| напряжение, В | мощность, Вт | ||

| ЖС12-15 | одна нить накала | ||

| ЖС12-25 | |||

| ЖС12-35 | |||

| ЖЛС12-15+15 | 2000/300 | две нити накала | |

| ЖЛС12-25+25 | 2000/300 |

Прожекторные светофоры применяются на участках с полуавтоматической блокировкой и отличаются от линзовых тем, что светофорная головка сигнала имеет один оптический прибор (сигнальный механизм), способный подавать несколько сигнальных показаний (красный, зеленый, желтый цвета). Смена сигнала происходит путем перемещения перед источником света рамки со светофильтрами сигнальных цветов. Прожекторные светофоры могут иметь одну или несколько (одна под другой) светофорных головок, расположенных на мачте и смещенных относительно оси мачты в сторону пути.

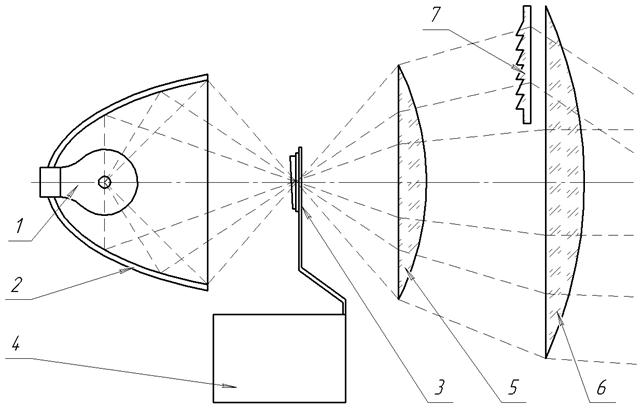

Оптическая система прожекторного светофора представлена на рис. 10.

Световой поток создается электрической лампой 1, нить накала которой расположена в одном из двух фокусов эллипсоидного посеребренного отражателя 2. В другом фокусе отражателя установлена подвижная рамка с тремя цветными светофильтрами 3, управляемая поляризованным магнитным реле 4. Благодаря отражателю коэффициент использования светового потока лампы увеличивается до 70 – 80 %. Лучи светового потока с помощью отражателя концентрируются в его вторичном фокусе, проходят через цветной светофильтр 3 и, попадая на собирательные линзы 5 и 6, направляются вдоль пути с углом рассеивания 2 – 3°.

Вставка 7 отклоняет часть лучей под углом 40° вниз для лучшей видимости сигнала на близком расстоянии.

При отсутствии токов в управляющей обмотке рамка со светофильтрами под действием противовесов уравновешена, и в фокусе оптической системы расположен красный светофильтр.

При прохождении постоянного тока по обмотке реле создаваемый ею магнитный поток перемещает рамку 3 вправо или влево в зависимости от направления тока. В фокусе отражателя при этом устанавливается либо желтый, либо зеленый светофильтр.

В настоящее время взамен линзовых комплектов с лампами накаливания разработаны светодиодные светооптические системы (ССС). Основными преимуществами ССС являются:

а) большая надежность, поскольку светодиоды не требуют замены в течение всего срока службы ССС;

б) большой угол рассеяния, что позволяет отказаться от применения отклоняющих вставок и рассеивающих линз;

в) вандалоустойчивость из-за отсутствия легко бьющихся стеклянных линз;

г) уменьшение потребления электроэнергии;

д) значительное снижение эксплуатационных расходов.

К недостаткам следует отнести бóльшую стоимость и невозможность проконтролировать горение светодиодов с помощью огневого реле.

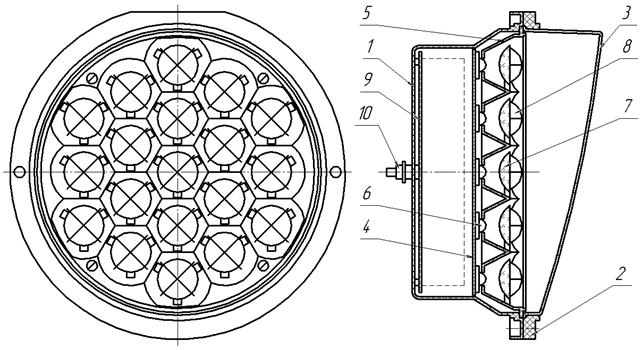

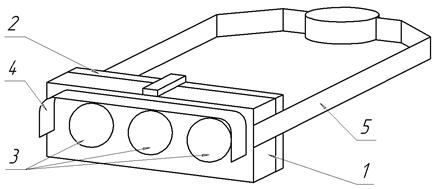

Конструкция светодиодного железнодорожного модуля для мачтовых светофоров СЖДМ1 производства Уральского оптико-механического завода приведена на рис. 11. В модуле мачтового светофора используется девятнадцать сверхъярких светодиодов красного, желтого, зеленого, синего или белого цвета свечения, а в модуле карликового светофора – семь светодиодов.

Модуль состоит из корпуса 1, кольца 2 и защитного светопрозрачного кожуха 3. Внутри корпуса установлен излучатель 4, включающий концентратор 5 (представляющий собой ячеистую конструкцию), внутри каждой ячейки которого установлены светоизлучающий диод 6, коллимирующая линза 7 и антифантомная решетка 8. Электросхема, обеспечивающая свечение диодов, собрана на печатной плате 9. На задней стенке корпуса расположены два контактных зажима 10 для подключения питания модуля.

Модуль может монтироваться взамен линзового комплекта как в чугунном, так и в силуминовом корпусе светофорной головки.

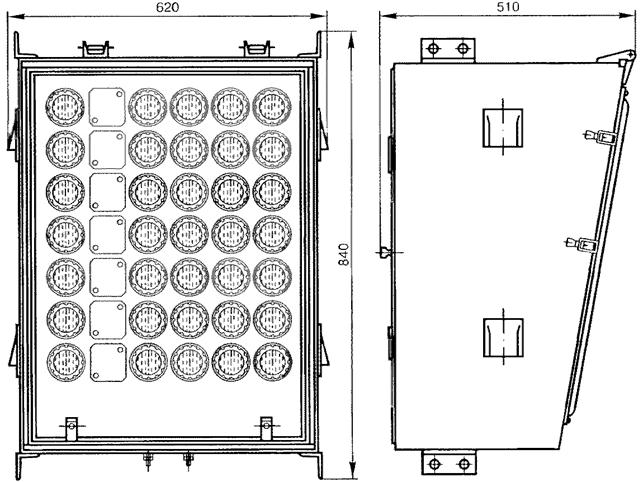

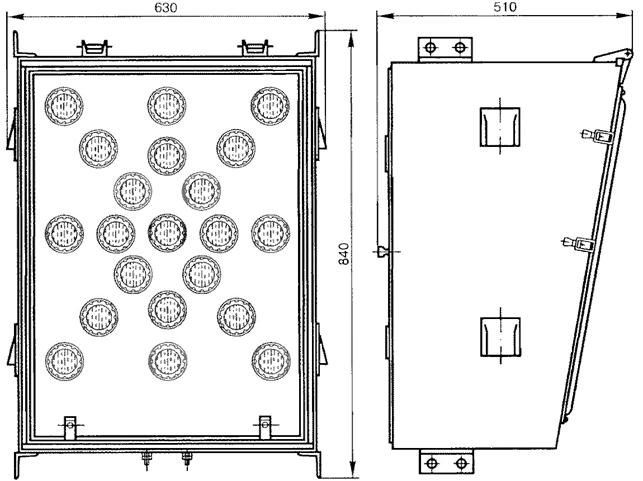

Входные, выходные и маршрутные светофоры станций с пологими стрелками оборудуются зелеными светящимися полосами (рис. 12). Полоса состоит из чугунного корпуса 1 с дверцей 2, трех линзовых комплектов зеленого цвета 3, козырька 4 и кронштейнов 5, служащих для крепления к мачте светофора.

Рис. 12. Зеленая светящаяся полоса

В необходимых случаях станционные светофоры дополняются маршрутными указателями.

Цифро-буквенные маршрутные указатели (рис. 13) изготавливаются в двух исполнениях: с бесцветными светофильтрами-линзами для указания парка или пути приема поездов и с зелеными светофильтрами-линзами для указания номера пути, с которого разрешено движение поезду, при использовании группового выходного, маршрутного или маневрового светофора.

Маршрутные указатели положения (рис. 14) с бесцветными светофильтрами-линзами предназначены для указания направления следования поезда или маневрового состава.

В маршрутных указателях применяются лампы типа С220-40 на напряжение 220 В и мощностью 40 Вт и светофильтры-линзы типа СЛР диаметром 70 мм. В настоящее время изготавливаются и светодиодные маршрутные указатели. Маршрутные указатели могут помещаться на мачте светофора или на отдельной мачте.

Светофоры, применяемые в устройствах ЖАТ, различаются по назначению в зависимости от места установки.

Входной – разрешает поезду зайти на станцию на любой приемо-отправочный путь, устанавливается на границе станции и перегона.

Выходной – разрешает поезду выехать со станции на перегон, устанавливается в конце приемо-отправочного пути.

Маршрутный – разрешает поезду проследовать из одного района станции в другой.

Нормальное сигнальное показание перечисленных сигналов (в свободное от поездов время) – красный.

Повторительный – устанавливается на станции с плохими условиями видимости выходного сигнала из-за кривой. Нормально погашен и сигнального значения не имеет, загорается зеленым при разрешающем показании выходного светофора.

Маневровый – разрешает маневровое передвижение по станции, нормальное сигнальное показание — синий.

Горочный – устанавливается на горбу сортировочной горки и регулирует скорость роспуска вагонов.

Проходной – разрешает поезду последовать с одного блок-участка перегона на другой, устанавливается на границе блок-участков, нормальное сигнальное показание – зеленый.

Предупредительный – проходной сигнал, стоящий перед входным, предупреждает машиниста о показании входного светофора. Нормальное сигнальное показание – желтый.

Заградительный – устанавливается перед переездом, требует остановки поезда при аварии на переезде, нормально погашен.

Локомотивный – устанавливается в кабине локомотива, дублирует показания напольного светофора, к которому приближается поезд.

Световой сигнальный поток путевого светофора, несущий информацию, должен четко и надежно восприниматься человеком. ПТЭ устанавливают нормы видимости сигналов. Красные, желтые, зеленые сигнальные огни входных, проходных и заградительных светофоров на прямых участках пути должны быть днем и ночью отчетливо различимы в кабине управления локомотива приближающегося поезда на расстоянии на менее 1000 м.

На кривых участках показания этих светофоров должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 м.

В сильно пересеченной местности (горы, глубокие выемки) допускается видимость перечисленных сигналов на расстоянии менее 400 м, но не менее

Сигналы выходных и маршрутных светофоров главных путей должны быть отчетливо различимы на расстоянии не менее 400 м, выходных и маршрутных светофоров боковых путей, а также маневровых светофоров – на расстоянии не менее 200 м.

Видимость сигнальных огней светофоров периодически проверяется. Проверку осуществляют электромеханик совместно с электромонтером в дневное время с пути после каждой замены светофорных ламп. Видимость пригласительного сигнала проверяется 1 раз в месяц при месячном осмотре.

Старший электромеханик 1 раз в месяц с локомотива совместно с машинистом проверяет дневную видимость светофоров и зеленых светящихся полос по главным путям перегонов и станций, а результаты проверки оформляют актом.

1.4.Сигнальные показания светофоров

Сигнальные показания светофоров независимо от места их установки имеют следующие значения:

ОДИН ЗЕЛЕНЫЙ – разрешает поезду проследовать данный светофор с установленной (максимальной для данного участка) скоростью, следующий сигнал открыт.

ОДИН ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ – разрешает поезду проследовать данный светофор с установленной скоростью, следующий сигнал открыт, но требует уменьшения скорости, поскольку после следующего светофора поезд пойдет с отклонением по стрелке.

ОДИН ЖЕЛТЫЙ – разрешает поезду проследовать данный светофор с уменьшенной скоростью, следующий сигнал закрыт.

ДВА ЖЕЛТЫХ, ИЗ НИХ ВЕРХНИЙ МИГАЮЩИЙ – разрешает поезду проследовать данный светофор со скоростью не выше 40 – 50 км/ч, поскольку после данного сигнала поезд пойдет с отклонением по стрелке с маркой крестовины 1/11, следующий сигнал открыт.

ДВА ЖЕЛТЫХ – разрешает поезду проследовать данный светофор со скоростью не выше 40 – 50 км/час, поскольку после данного сигнала поезд пойдет с отклонением по стрелке с маркой крестовины 1/11, следующий сигнал закрыт.

КРАСНЫЙ – Стой! Запрещается проезжать сигнал.

ЛУННО-БЕЛЫЙ МИГАЮЩИЙ – пригласительный, позволяет поезду проследовать на станцию со скоростью не выше 20 км/ч, с особой бдительностью, с готовностью остановиться, если встретится препятствие для движения. Используется для приема и отправления поезда при неисправности устройств автоматики, иногда используется с одновременно горящим красным.

Таким образом, каждое сигнальное показание передает машинисту поезда следующие сведения:

а) скорость проезда данного сигнала;

б) маршрут проследования после светофора (по прямой или с

отклонением по стрелке);

в) состояние следующего светофора;

г) маршрут проследования после следующего светофора.

Взаимная зависимость сигнальных значений предупредительного, входного, выходных и проходных светофоров представлена на рис.15.

и выходного светофоров

Все возможные сигнальные показания светофоров ЖАТ перечислены в главе 2 Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации [2].

Источник