- Способы улучшения экологических показателей двс

- Совершенствование эффективности и экологичности двигателей внутреннего сгорания

- Проблемы повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания (ДВС): пути повышения их КПД, снижение уровня выброса вредных веществ в атмосферу. Эффективность применения роторно-лопастной его конструкции, оценка его экологической составляющей.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

Способы улучшения экологических показателей двс

Статья о духовной близости и судьбоносном предназначении двух гениев рус.

Повсеместная «автомобилизация» населения (а в мире сейчас насчитывается более 700 млн. автомобилей, и их парк продолжает расти) — сопровождается очень неоднозначными явлениями, принося человечеству как плюсы, так и минусы. К числу первых относится возросшая скорость, комфорт и свобода передвижений. Ко вторым — обострение экологических и социально-психологических проблем (загрязнение окружающей среды, пробки на дорогах, возможность аварий и т.п.). Тем не менее, большинство людей все же не готово, да и просто не может отказаться от автотранспорта. Вот почему целая армия инженеров, конструкторов, изобретателей трудится над тем, чтобы сделать автомобиль, что называется, менее агрессивным по отношению к окружающей среде, и более «экономным», ведь исчерпание запасов нефти уже не за горами.

Загрязнение атмосферного воздуха в результате работы автомобиля обусловлено тремя основными источниками: системой выпуска отработанных газов, системой смазки и вентиляции картера, системой питания. На долю выхлопных газов приходится наибольшая часть (70-80 %) вредных веществ, выделяемых автомобильным двигателем. Камера сгорания двигателя — это своеобразный химический реактор, синтезирующий вредные вещества, которые затем поступают в атмосферу. Даже нейтральный азот из атмосферы, попадая в камеру сгорания двигателя, превращается в ядовитые оксиды азота. В отработанных газах содержится более 200 различных химических соединений, из них около 150 — производные углеводородов, прямо обязанные своим появлением неполному или неравномерному сгоранию топлива в двигателе.

Для двигателя внутреннего сгорания (ДВС), чтобы получать необходимую механическую энергию для движения автомобиля, необходимо иметь высокое давление в цилиндрах. Естественно, чем выше температура сгорания топлива, тем выше давление. Но окислы азота образуются тем охотней, чем выше температура и больше кислорода (то есть воздуха), поступающего в камеру сгорания. С точки зрения экологии в ДВС ситуация тупиковая. Много топлива и мало воздуха — низкая мощность, экономичность и много СО. Мало топлива и много воздуха — много окислов азота. Успешный до недавней поры компромисс достигался электронным регулированием соотношения топливо-воздух и применением так называемого трехходового каталитического нейтрализатора. Такой нейтрализатор способен одновременно окислять СО и углеводороды, восстанавливать окислы азота. Эффективность такой очистки выхлопных газов достигает 95 %, но вся эта сложная схема не позволяет полностью избавиться от эмиссии СО и окислов азота.

Перерабатывая токсичные вещества в выхлопе, конструкторы параллельно улучшали рабочий процесс. Для борьбы с окислами азота снижали температуру горения рециркуляцией выхлопных газов (часть возвращают во впускной коллектор), но пришлось снизить ее так, что двигатель стал с трудом прогреваться.

Конечно, оптимальный состав горючей смеси на всех режимах работы ДВС поддерживать достаточно сложно, особенно при классическом принципе его организации.

Результат оптимального процесса организации смесеобразования (топливоподачи) выглядит следующим образом: состав топливовоздушной смеси в районе зоны возгорания должен быть близок к стехиометрическому и не изменяться с изменением режима работы ДВС. В остальном объеме цилиндра должна находиться гомогенная горючая смесь, качественный состав которой зависит от режима работы ДВС и может изменяться в довольно широких пределах (режим холостого хода и минимальных нагрузок). Распределение остаточных газов желательно в пристеночной зоне и в щелевых зазорах камеры сгорания, при попадании в которую горючая смесь не сгорает при любой своей концентрации.

Получение подобного результата работы системы топливоподачи невозможно ни при карбюраторном питании (внешнее смесеобразование), ни при инжекторном питании, включая непосредственный впрыск (внутреннее смесеобразование). Вся сложность заключается именно в несовершенстве обеих классических процессов топливоподачи, которая усугубляется различными режимами работы ДВС.

Но трудности преодолимы, если использовать другой способ работы двигателя. Если в двигателях с обычным способом работы объем воздуха или топливно-воздушной смеси, участвующего в процессе горения, регулируется количеством топлива, поступающего в камеру сгорания (для дизельных или бензиновых, с непосредственным впрыском) или регулируется снижением давления на впуске за счет изменения положения дроссельной заслонки (для бензиновых с внешним смесеобразованием, например карбюраторных), то в предлагаемом способе работы объем топливно-воздушной смеси и (или) воздуха в камере сгорания регулируется за счет изменения количества отработанных газов, оставшихся в камере сгорания. Получился рабочий процесс, когда бензин и чистый воздух находятся в соотношении 1:14,7, то есть оптимальным для сгорания (стехиометрическим) во всех режимах работы ДВС. В то же время смесь «бедная», если учесть, что до 90 % объема (для режима холостого хода) могут занимать инертные отработавшие газы, попадающие в цилиндр без всякой рециркуляции.

Изменять количество отработанных газов оставшихся в камере сгорания ДВС возможно различными способами:

— изменением давления в системе отвода отработанных газов;

— путем сдвига фаз открытия и закрытия выпускных клапанов, изменением времени и высоты их открытия.

Осуществить предлагаемый способ возможно с помощью различных хорошо известных в технической литературе устройств изменения давления (УИД): мощностного клапана, дроссельной заслонки, различных типов нагнетателей и резонаторов.

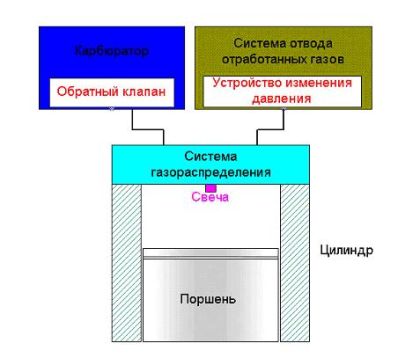

Для снижения тепловых потерь, вызванных охлаждением отработанных газов, во впускном тракте дополнительно установлен обратный клапан, не позволяющий отработанным газам попасть во впускной тракт. Кроме того, это решение позволяет за счет уменьшения в зоне воспламенения в составе рабочей смеси или воздуха количества отработанных газов создать в районе зоны возгорания состав топливовоздушной смеси, близкий к стехиометрическому (в момент возгорания), а значит, улучшить условия воспламенения рабочей смеси.

В качестве такого обратного клапана может быть использован хорошо известный в технике обратный клапан лепестковый типа.

Рассмотрим работу предлагаемого ДВС на примере четырехтактного двигателя с одним УИД в системе отвода отработанных газов, обратным клапаном во впускном тракте и устройством подачи топливно-воздушной смеси, например карбюратором.

В режимах полной нагрузки ДВС работает так же, как и при обычном способе работы, когда дроссель полностью открыт.

В режимах холостого хода и частичных нагрузок ДВС работает следующим образом:

1. Такт впуска. В начале такта впуска за счет более высокого давления отработанные газы, оставшиеся в цилиндре от предыдущего цикла, действуют на обратный клапан, который препятствует выходу их из цилиндра.

В цилиндре ДВС при инерционном перемещении поршня создается разряжение, вследствие чего заряд топливно-воздушной смеси из карбюратора, через систему газораспределения, поступает в цилиндр.

2. Такт сжатия. После заполнения цилиндра топливно-воздушной смесью с отработанными газами происходит сжатие этой смеси поршнем. По мере уменьшения объема, температура и давление смеси повышаются.

3. Такт расширения или рабочий ход. Рабочая смесь, воспламеняется системой зажигания, вследствие чего температура и давление образующихся газов резко возрастает. При расширении газы совершают полезную работу, перемещая поршень.

4. Такт выпуска. Продукты сгорания выталкиваются из цилиндра в атмосферу через систему газораспределения и систему отвода отработанных газов, при этом часть отработанных газов остается в цилиндре. Количество оставшихся в цилиндре отработанных газов прямо пропорционально надпоршневому объему и давлению в системе отвода отработанных газов. Изменяя, с помощью УИД давление отработанных газов, можно изменять их количество, оставшееся в цилиндре ДВС, а значит и количество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндр. При этом в режимах частичных нагрузок и холостого хода количество отработанных газов, имеющих более высокую температуру, чем воздух, будет максимальным, что позволяет снизить тепловые потери на нагрев рабочей смеси, добавив к ней горячие отработанные газы.

Таким образом, предлагаемый способ работы ДВС позволяет снизить расход топлива и вредные вещества в отработанных газах, за счет использования в режимах частичных нагрузок и холостого хода рабочей смеси, близкой к стехиометрической.

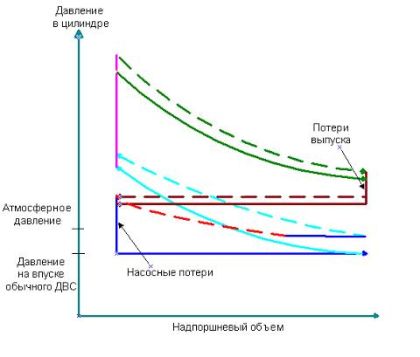

Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 показаны индикаторные диаграммы предлагаемого способа работы ДВС, работающего по циклу Отто (пунктирная линия), и обычного способа (сплошная линия) для режимов частичных нагрузок. Индикаторная диаграмма — это зависимость давления в цилиндре от его текущего объема во время всех четырех тактов рабочего процесса.

Приведенная на рисунке индикаторная диаграмма несколько упрощена, чтобы быть понятной не только специалистам, но и большинству читателей.

Рассмотрим обычный способ работы ДВС (сплошная линия). Розовым цветом обозначен процесс горения, когда происходит вспышка рабочей смеси и давление газов в цилиндре резко возрастают. Затем начинается рабочий ход (зеленая линия). Газы, расширяясь, толкают поршень вниз. При этом увеличивается объем над поршнем и одновременно падает давление газов. Закончился рабочий ход и открылся выпускной клапан, выпуская на волю отработавшие газы (коричневая линия). У них, правда, осталось кое-какое остаточное давление, но использовать его не получится — это потери выпуска. Далее поршень идет вверх, вытесняя отработавшие газы. В конце такта выпуска, закрылся выпускной клапан и открылся впускной, сообщая цилиндр с карбюратором. Начинается такт впуска (синяя линия), поршень перемещается вниз и всасывает топливовоздушную смесь. Причем педаль газа сейчас не нажата до упора (переходной режим), дроссельная заслонка прикрыта и создает сопротивление на впуске, заставляя двигатель тратить энергию на так называемые насосные потери. Закрылся впускной клапан и начинается такт сжатия (голубая линия), при котором увеличивается давление в надпоршневом объеме. По окончании такта сжатия начинается процесс горения (розовая линия), и так далее.

Предлагаемый способ работы ДВС (пунктирная линия) похож на предыдущий, поэтому остановимся на основных отличиях. Во первых, это большее давление на выпуске (коричневая линия) и работа обратного клапана (красная линия) при которой отработанные газов, оставшихся в цилиндре продолжают давить на поршень. Когда давление этих газов будет меньше атмосферного, обратный клапан откроется и начинается такт впуска (синяя линия), поршень перемещается вниз и всасывает топливовоздушную смесь. При этом насосные потери будут меньше чем для обычного способа, а в режиме холостого хода, когда количество отработанных газов, оставшихся в цилиндре, максимально (до 90 %), насосные потери будут минимальными. В такте сжатия (голубая линия) отработанные газы, оставшиеся в цилиндре, увеличивают степень сжатия и соответственно давление газов в такте рабочего хода (зеленая линия).

Таким образом, достоинства предлагаемого способа работы ДВС, по сравнению с обычными, следующие:

1. Снижение вредных выбросов и экономия топлива.

2. Снижение насосных и тепловых потерь за счет замены части воздуха на горячие отработанные газы для ДВС с внутренним смесеобразованием (дизель, впрыск), и за счет добавления горячих отработанных газов в рабочую смесь для ДВС с внешним смесеобразованием (карбюратор).

3. Изменение коэффициента сжатия в зависимости от режима работы ДВС: в режиме полной мощности — минимальный, плавно возрастает в режимах частичных нагрузок и достигает максимума в режиме холостого хода.

4. Добавление отработанных газов, обладающих антидетонационными свойствами, в рабочую смесь позволит, для бензиновых двигателей, или повысить общий коэффициент сжатия, или использовать топливо с пониженным октановым числом.

5. Повышение давления, а значит и температуры отработанных газов в выходном тракте позволит улучшить работу катализаторов и устройств дожига сажи.

6. Улучшение условий воспламенения рабочей смеси в режимах частичных нагрузок и холостого хода за счет создания в районе зоны возгорания состава топливовоздушной смеси, близкого к оптимальному для сгорания (стехиометрическому).

Рассматривая перспективность внедрения предлагаемой технологии, следует обратить внимание на то, что практически у любого стандартного ДВС может быть реализован такой режим работы с минимальными затратами и переделками (всего-то один обратный клапан на цилиндр и устройство изменения давления). Внедрение этой технологии для крупного города, например Москвы, при повсеместном использовании и снижении вредных выбросов на 50 % (по самым скромным оценкам) равносильно замене половины автомобилей на автомобили с нулевым выбросом. Причем благодаря снижению расхода топлива эти устройства могут окупиться в течение 2 лет.

__________________________

© Никишин Сергей Владимирович

Источник

Совершенствование эффективности и экологичности двигателей внутреннего сгорания

Проблемы повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания (ДВС): пути повышения их КПД, снижение уровня выброса вредных веществ в атмосферу. Эффективность применения роторно-лопастной его конструкции, оценка его экологической составляющей.

| Рубрика | Производство и технологии |

| Вид | статья |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 29.07.2017 |

| Размер файла | 304,1 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Совершенствование эффективности и экологичности двигателей внутреннего сгорания

Технический прогресс во многом обязан двигателям внутреннего сгорания (ДВС), чаще всего устанавливаемых на наземных транспортных средствах. Сейчас автомобильный транспорт получил значительное развитие. Это определяется рядом его преимуществ перед другими видами транспорта. Такие преимущества как невысокая стоимость, оперативность и реализация принципа «от двери до двери» явились основой превалирующего развития автотранспорта,[1,2].

Объем автомобильных перевозок в России уже к семидесятым годам прошедшего столетия достиг 20 млрд. тонн, что в пять раз превышало объем железнодорожных перевозок и в 18 раз — объем перевозок, выполнявшихся морским флотом.

О широкой распространенности ДВС свидетельствует и тот факт, что суммарная установленная мощность двигателей внутреннего сгорания во много раз превосходит мощность всех стационарных электростанций мира. Если в 1969 г. автомобильный парк мира составлял 228,025 млн. (из них 180,562 млн. легковые; 46,499 — грузовые и 0,963 млн. — автобусы), то в 2000 г. численность мирового парка автомобилей превысила 500 млн. единиц, а в 2008 году их было уже около 700 млн. Сейчас в России парк автомобилей составляет около 45 млн. шт., и на долю автомобильного транспорта приходится более 75% объема перевозок грузов.

Если принять среднюю мощность автомобильного двигателя российского парка равной 70 кВт, то суммарная мощность их составит значительную величину — 45х70 = 3150 млн. кВт. Установленная мощность всех электростанций России в 2014 г. составляла 273 млн. кВт (190 — тепловые, 48 — ГЭС, 35 — АЭС).

Таким образом, суммарная мощность двигателей, установленных в России только на автомобилях, превышает суммарную мощность электростанций России в 11,5 раза.

В настоящее время в мире эксплуатируется около миллиарда автомобилей, которые потребляют более 70% всей добываемой нефти. Каждые полторы секунды в мире с конвейера сходит новый автомобиль, и к 2017г. их количество вплотную приблизится к отметке в один миллиард единиц. На рис. 1 показан прогноз среднемирового уровня изменения числа автомобилей на тысячу человек населения, [3].

двигатель экологический роторный лопастной

Рис.1. Изменение уровня автомобилизации населения в первой четверти XXI в. (прогноз)

Всем этим машинам потребуется бензин или дизельное топливо. По прогнозам специалистов в 2020 г., для удовлетворения всех нужд потребление нефти должно возрасти до 240 т в секунду. Транспортный сектор Европы, Японии и США на 90% зависит от нефти, перерабатываемой в моторное топливо. В связи с увеличением энергопотребления и возможным истощением разведанных запасов нефти в перспективе перед всеми странами мира стоит задача диверсификации топливно-энергетических балансов в сторону максимального их сбережения посредством повышения коэффициента полезного действия (КПД) ДВС и возможного замещения в транспортном секторе нефтепродуктов другими видами энергоносителей.

Теоретически двигатель внутреннего сгорания может быть модифицирован для применения любого жидкого или газообразного топлива, которое относительно безопасно, быстро сгорает и выделяет при этом достаточное количество тепла. Некоторые альтернативные виды моторного топлива достаточно широко используются — сжиженный газ (LPG), сжатый природный газ (CNG), спирты (этанол, метанол и др.) и другие виды топлива, полученные из специально выращиваемых растений. Жидкие углеводородные топлива могут быть получены из угля, а разведанных запасов угля существенно больше, чем запасов сырой нефти. Альтернативой также может быть применение водорода в качестве моторного топлива.

Все эти альтернативы имеют значительное число приверженцев и продолжают развиваться каждая на своём уровне. Хотя, считавшийся в девяностых годах самым перспективным метанол потерял актуальность после того как испытания показали, что его использование на современных автомобилях с каталитическими нейтрализаторами приводит к образованию канцерогенных формальдегидов с сильным запахом. После этих испытаний в стандарт по выбросам в атмосферу штата Калифорния США были внесены нормы по содержанию ароматических формальдегидов в отработанных газах, [4]. Гораздо более вероятно, что в достаточно отдалённом будущем метанол будет применяться как источник газообразного водорода для топливных элементов, являющихся источниками электрической мощности для автомобильных электромоторов. Топливный элемент преобразует запасённую химическую энергию водорода и, используя кислород, полученный из воздуха, преобразует её непосредственно в электроэнергию. При этом в качестве единственного побочного продукта этого процесса в окружающую среду выделяется вода.

Другим перспективным топливом для транспорта считался сжатый водород. Применение жидкого водорода требует установки мощного и дорогого криогенного оборудования. Высокоэнергийная химическая реакция соединения водорода и кислорода даёт в итоге безопасный выхлоп в виде водяного пара. Однако на практике в качестве окислителя в реакции горения водорода приходится применять воздух, содержащий только 21 — 22% кислорода, а наибольшую долю, около 76% составляет азот. Присутствие азота в высокотемпературной реакции горения водорода приводит к появлению вредных соединений его с кислородом, различных окислов азота. В итоге проблема замены традиционного моторного топлива жидким водородом выходит далеко за рамки задач, решаемых в автомобильной индустрии.

По оценкам Дж. Ромма, бывшего помощника министра энергетики США, автора книги «Водородное очковтирательство», скорее всего, автомобили, работающие на водороде, достигнут показателей (стоимость машины, стоимость одной заправки, уровень безопасности, количество вредных выбросов и т.д.), которые ныне демонстрируют гибридные автомобили (например, Toyota Prius) не ранее 2040 года, но даже этот срок вызывает очень большие сомнения.

Современный уровень развития технологий не позволяет использовать водород эффективно. Изготовление водородного топлива для автомобилей ныне в четыре — пять раз дороже, чем производство автомобильного бензина в количестве, достаточном для производства аналогичного количества энергии. Кроме того, остается проблемой создание водородной инфраструктуры — сети заправочных станций — сервисных центров, необходимых для обслуживания автомобилей, работающих на водородном топливе. По оценкам Аргоннской Национальной Лаборатории (Argonne National Laboratory), в масштабах США для этого требуется затратить более $600 млрд.

Кроме того, водород требует особо внимательного обращения. Любая утечка водорода в атмосферу образует взрывоопасный гремучий газ. В 2001 году Массачусетский технологический институт (Massachusetts Iinstitute of Technology) опубликовал результаты исследования, согласно которым хранение, транспортировка и эксплуатация водородных автомобильных двигателей с инфраструктурой (ёмкостями для хранения, магистралями для заправки и подачи, топливной арматурой и пр.) обходится примерно в сто раз дороже, чем их бензиновых аналогов. Основной причиной удорожания являются меры безопасности.

Следует также отметить, что водородные двигатели в процессе работы выделяют намного больше газов, разрушающих озоновый слой Земли (в частности, оксидов азота), чем современные модели традиционных бензиновых автомобилей. К этому выводу в 2003 году пришли исследователи Массачусетского Технологического Института.

Существуют также серьезные сомнения в том, что водородное топливо действительно столь экологически безопасно, как утверждают его сторонники. Исследование Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology) показало, если водород станет популярным автомобильным топливом, то его количество и объём оксидов азота в атмосфере значительно увеличится. Это может привести к уничтожению озонового слоя, защищающегося Землю от смертоносных космических лучей, глобальному изменению климата и активному размножению опасных микробов.

Таким образом, можно сделать вывод, что замена всех традиционных бензиновых и дизельных двигателей на водородные нереальна, т. к. она на настоящий момент экономически не эффективна, связана с огромными материальными затратами, и не приведёт к кардинальному улучшению экологической обстановки.

Однако, почти без всяких изменений в поршневом двигателе, можно использовать бензин и дизельное топливо с 3-8-процентной водородной добавкой, подаваемой непосредственно в цилиндры. Анализ типовых реакций окисления углеводородного топлива показывает, что даже этот небольшой шаг резко улучшит эксплуатационные показатели, КПД и состав выхлопных газов. Но для возможности применения водородной добавки необходимо охлаждать поршень и другие элементы ДВС, взаимодействующие с продуктами сгорания, вследствие повышения температуры в камере сгорания.

Из вышесказанного следует, что, вероятнее всего, самым перспективным в ближайшем будущем будет использование ДВС с повышенным КПД и с возможностью использования различных топлив как жидких, так и газообразных. Для решения этой общей проблемы необходимо решить ряд частных проблем:

1. Проблема образования качественного состава и однородности горючей смеси.

2. Проблемы, связанные с необходимостью повышения степени сжатия горючей смеси. Здесь одной из задач является необходимость повышения термостойкости основных элементов ДВС, например, введение жидкостного охлаждения поршня, что должно позволить применять водородное топливо в качестве добавки (3-8%) к углеводородному. Это должно позволить, как показывает анализ типовых реакций окисления (т.е. горения) углеводородного топлива, снизить выброс токсичных веществ в атмосферу в несколько раз.

3. Совершенствование систем впрыскивания топлива. Получившие в своё время широкое распространение системы централизованного впрыска топлива во впускной трубопровод бензинового двигателя уступили место распределённым системам и непосредственному впрыску топлива в цилиндры, что является наиболее перспективным с точки зрения экономичности, так как позволяет исключить потери горючего, имеющего место в период перекрытия клапанов. Это периоды, когда на небольшой промежуток времени остаются открытыми впускные и выпускные клапана, (режим продувки).

4. Проблемы, связанные с низкой экономичностью традиционных ДВС при работе на быстро изменяющихся режимах, с частыми переходами с малых на большие нагрузки и наоборот.

5. Проблемы уменьшения трения, связанные с применением кривошипно-шатунного механизма в качестве преобразователя возвратно-поступательных движений поршня во вращательное коленчатого вала и маховика.

6. Обеспечение многотопливности совместно с эффективностью, что связано с необходимостью простоты перевода ДВС с одного на другие виды топлива (альтернативные). Для этого необходимо разработать специальные устройства, позволяющие увеличивать объемную цикловую подачу порции горючего при переходе другие, например на более легкие сорта топлив.

Расчёт индикаторных диаграмм типовых циклов ДВС показывает, что КПД таких двигателей не может превышать 50%. Это доказал французский учёный С. Карно ещё в 1824 году. Итак, ДВС, совершающий в процессе работы последовательные циклы расширения и сжатия, не может иметь эффективность более 50% при преобразовании тепловой энергии сгорающего топлива в механическую.

Следует заметить, что эффективность лучших паровых двигателей (двигателей «внешнего» сгорания) не превышала 12%. Сейчас этот параметр лучших бензиновых ДВС не превосходит 38%, а дизельные двигатели имеют максимальную эффективность несколько менее 42%, [5]. Отсюда следует, что резерв повышения эффективности составляет

8%, но, учитывая массовость применения ДВС, повышение её на 4ч5% может считаться существенным результатом.

Рассмотрим схему приближенного распределения тепловой энергии сжигаемого топлива в поршневом ДВС, (рис. 2). Примерно

35 % тепла уходит с отработавшими газами,

17 % с охлаждающей жидкостью, что является прямыми потерями, которые необходимо уменьшать применением керамики, металлокерамики и других изотермостойких материалов с малой теплопроводностью и

13% составляют механические потери на трение поршня о стенки цилиндра и в элементах кривошипно-шатунного механизма. Рационально использовать энергию выхлопных газов для привода агрегатов турбонаддува, обогрева салона или кабины, выработки электроэнергии и т.д.

Рассмотрим возможности. повышения эффективности ДВС.

Анализ литературы и патентов показал, что снижение трения поршня о стенки цилиндра увеличивает мощность и КПД двигателя на

3ч4%. Снятие давление поршня на стенки цилиндра можно осуществить применением сдвоенного кривошипно-шатунного механизма (КШМ) [6]. Это приводит к соответствующему увеличению массы и числа движущихся с большими скоростями элементов, что нежелательно. Современная конструкция КШМ по уровню механических потерь достигла совершенства, поэтому возникла необходимость отказаться от его применения.

В результате были запатентованы многочисленные конструкции роторно-лопастных двигателей (РЛД), в которых КШМ отсутствует, а рабочие движения изначально имеют форму вращения, 8. В том числе предложена конструкция РЛД ДВС маятникового типа с шестеренчатым преобразователем маятниковых движений лопастей-поршней ротора во вращательное маховика (рис. 3), [11].

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.3. Конструкция роторно-лопастного двигателя

Такая конструкция позволяет увеличить КПД двигателя на

4ч5% за счет снижения потерь в механизме преобразования рабочих движений в выходной момент. Кроме повышения КПД двигателя, такая конструкция позволяет применить жидкостное охлаждение рабочих лопастей, что позволяет повысить степень сжатия и применить водородное топливо в качестве добавки к углеводородному в количестве 3 — 8%, что в свою очередь повысит температуру сгорания рабочей смеси топлива и, следовательно, повысит КПД и значительно снизит присутствие вредных примесей в выхлопных газах.

Эта концепция была реализована в экспериментальном двухтактном роторном двигателе. При этом жидкостное охлаждение поршня позволило применить водородное топливо в качестве добавки 3 — 8 % к обычному углеводородному с отличными параметрами по устойчивости рабочих лопастей от обгорания и с хорошими экологическими показателями.

1. Морозов В.А., Морозова О.Н., Поляков Н.А. «Анализ влияния транспортных потоков на экологию». Сб. статей XIX научно-технической конференции с международным участием на тему: «Транспорт, экология — устойчивое развитие ЭКО Варна» Варна 2013, с 416-418.

2. Deniels Dgef «Modern Car Technology», London, publishers «Haynes Publishing», 2003, 223 p.

3. Панин С.«Совершенствование ДВС» // журнал «За рулём», 2002, №4 с.147-151.

4. Гридин Н.А. «Роторно-лопастной двигатель Гридина» // журнал «Энергетика и промышленность России» 2006, №10(74), с. 42-46.

5. Исачкин В.А. «Роторно-лопастной ДВС» // журнал «Энергетика и промышленность России» 2006, №10(74), с. 47-52.

6. Лаптев Е.В., Лаптев Д.Е. «Роторный двигатель внутреннего сгорания», патент РФ, RU 2133845.

7. Sterk Martin “Kreiskolben Warmemotor Vorricktung”. Patent FRG, DE 19814742.

8. Гуськов Г.Г. Необычные двигатели, М., Изд-во Астрель, 2011. — 126с.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Общие сведения о двигателе внутреннего сгорания, его устройство и особенности работы, преимущества и недостатки. Рабочий процесс двигателя, способы воспламенения топлива. Поиск направлений совершенствования конструкции двигателя внутреннего сгорания.

реферат [2,8 M], добавлен 21.06.2012

История развития турбокомпрессоров и постройка образцов двигателей внутреннего сгорания. Использование турбонаддува у дизельных двигателей тяжёлых грузовиков. Основная задача промежуточного охладителя. Система зажигания и электронного впрыска топлива.

контрольная работа [241,3 K], добавлен 15.02.2012

Основная роль теплообменных аппаратов при работе современных двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Классификация теплообменных аппаратов ДВС. Охладители воды и масла. Водо-водяные и воздухо-водяные охладители. Охладители наддувочного воздуха ДВС.

реферат [611,2 K], добавлен 20.12.2013

Характеристика дизельного топлива двигателей внутреннего сгорания. Расчет стехиометрического количества воздуха на 1 кг топлива, объемных долей продуктов сгорания и параметров газообмена. Построение индикаторной диаграммы, политропы сжатия и расширения.

курсовая работа [281,7 K], добавлен 15.04.2011

Рассмотрение термодинамических циклов двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объёме и давлении. Тепловой расчет двигателя Д-240. Вычисление процессов впуска, сжатия, сгорания, расширения. Эффективные показатели работы ДВС.

курсовая работа [161,6 K], добавлен 24.05.2012

Источник