Способы укрепления стенок пахового канала при грыжесечении бассини

Паховые грыжи входят в число самых распространенных хирургических заболеваний. Операции по поводу паховых грыж занимают первое место по частоте среди плановых хирургических вмешательств [1].

Еще в конце XIX века были определены основные принципы хирургического лечения паховых грыж. Классический способ паховой герниопластики по Bassini послужил основой для различных вариантов паховых аутогерниопластик. Некоторые из них получили широкое распространение в хирургической практике. Однако выполняемая с использованием собственных тканей пациента аутогерниопластика не приводит к достаточной прочности восстанавливаемых структур паховой области и часто сопровождается рецидивам (10% при первичных и до 30% при повторных герниопластиках) [1; 2].

Хирургическое лечение паховых грыж традиционными методами подразумевает проведение пластики, направленной на укрепление передней либо задней стенки пахового канала. Операция производится без применения инородных материалов.

Пластика по Marcy была разработана в 1892 г. и используется только при косых паховых грыжах. Данная методика подразумевает вправление грыжевого мешка и закрытие внутреннего пахового канала путем наложения от одного до трех швов. Это приводит к натяжению тканей внутреннего пахового кольца, что в свою очередь вызывает формирование рецидивных косых паховых грыж, и к изменению направления усилий в области дна пахового канала, что может привести к формированию прямых рецидивных паховых грыж.

Способ Боброва-Жирара обеспечивает укрепление передней стенки пахового канала. Над семенным канатиком к паховой связке пришивают сначала края внутренней косой и поперечной мышц живота, а затем отдельными швами — верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота. Нижний лоскут апоневроза фиксируют швами на верхнем лоскуте апоневроза, образуя, таким образом, дубликатуру.

Способ С.И. Спасокукоцкого заключается в том, что внутренний лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота вместе с краями внутренней косой и поперечной мышц живота подшивают к паховой связке одним рядом узловых шелковых швов. Затем наружный лоскут апоневроза подшивают поверх внутреннего.

При пластике связки Купера или пластике по McVay дно пахового канала подтягивается в латеральном направлении и фиксируется к связке Купера под паховой связкой. Это приводит к натяжению тканей в области дна пахового канала. Для ослабления натяжения тканей дна пахового канала, являющегося результатом применения данного метода, часто делаются разрезы передней прямой мышцы живота.

Способ М.А. Кимбаровского. После обработки и отсечения грыжевого мешка внутренний лоскут рассеченного апоневроза и подлежащие мышцы прошивают снаружи внутрь, отступя на 1 см от края разреза. Иглу проводят вторично только через край внутреннего лоскута апоневроза, идя изнутри кнаружи, затем той же нитью прошивают край паховой связки. Наложив четыре-пять таких швов, их поочередно завязывают; при этом край внутреннего лоскута апоневроза подворачивается под край мышц и приводится в плотное соприкосновение с паховой связкой.

Пластика по Shouldice является модификацией пластики по Bassini, подразумевает четырехслойное закрытие дна пахового канала. После диссекции косого грыжевого мешка (если он есть) дно пахового канала вскрывается от внутреннего пахового кольца до лобка. Затем дно пахового канала закрывается с использованием четырех слоев непрерывных швов, чтобы медиальный край дна пахового канала перекрывал его латеральный край. Два последующих слоя перекрывают два первых слоя, при этом край прямой мышцы живота подтягивается ближе к паховой связке. При использовании данной методики основное натяжение тканей происходит в области дна пахового канала.

Способ Бассини направлен на укрепление задней стенки пахового канала. После удаления грыжевого мешка семенной канатик отодвигают в сторону и под ним подшивают нижний край внутренней косой и поперечной мышцы вместе с поперечной фасцией живота к паховой связке. Семенной канатик укладывают на образованную мышечную стенку. Наложение глубоких швов способствует восстановлению ослабленной задней стенки пахового канала. Края апоневроза наружной косой мышцы сшивают край в край над семенным канатиком.

Способ Кукуджанова предложен для прямых и сложных форм паховых грыж. Заключается в наложении швов между наружным краем влагалища прямой мышцы живота и верхней лобковой связкой (Купера) от лонного бугорка до фасциальных футляров подвздошных сосудов. Затем соединенное сухожилие внутренней косой и поперечной мышц вместе с верхним и нижним краями рассеченной поперечной фасции подшивают к паховой связке [2; 4; 6].

I. Lichtenstein и соавт. в поисках путей уменьшения количества рецидивов (1987, 1991) создали концепцию безнатяжной методики. По мнению авторов, сшивание с натяжением разнородных тканей — это основная причина рецидивов грыж, так как не соответствует биологическим закономерностям заживления ран. Использование для герниопластики различных имплантатов привело к значительному уменьшению числа рецидивов. Результаты использования пластики по Лихтенштейну в неспециализированных хирургических центрах близки к результатам лечения в специализированных клиниках, что доказывает простоту, безопасность и эффективность методики. За последние десятилетия во всем мире пластика Лихтенштейна получила широкое распространение [4].

Для радикального лечения применяются только хирургические методы лечения, так как дефекты в брюшной стенке не способны к восстановлению и регенерации. Хирургические методы лечения многочисленны, а отдаленные результаты не всегда успешны, так как длительное время не уделялось должного внимания задней стенке пахового канала как основной опорной анатомической структуры [2; 3].

Современные герниологи L. Nyhus, R.E. Condon и др. утверждают, что любая паховая грыжа является следствием растяжения или возникновения дефекта поперечной фасции. По литературным данным, в России за 1 год выполняется более 200 000 герниопластик при паховых грыжах, из них более 70% традиционными способами. В США из 700 000 грыжесечений в 10-15% отмечается возникновение рецидивов, расходы на повторное лечение составляют более 28 млн долларов [4].

Проблема выбора безрецидивного способа хирургического лечения больных с паховыми грыжами была и остается актуальной, что обусловлено широким распространением заболевания и преимущественным поражением лиц трудоспособного возраста (3-7% мужского трудоспособного населения) [2].

К настоящему времени накоплен большой материал по изучению патогенеза и этиологии паховых грыж, описаны многочисленные способы оперативного лечения, а результаты полностью не удовлетворяют ни больных, ни хирургов. Согласно литературным данным, рецидивы грыж возникают в 10% случаев при простых формах, и в 30% — при сложных (рецидивные, гигантские, ущемленные, скользящие). Рецидивы после традиционных способов герниопластики у 20%, а повторные — у 35-40% пациентов.

За последние 40 лет предложено около 50 новых способов грыжесечения, а общее число методов и модификаций устранения паховых грыж приблизилось к 300 [2]. Это свидетельствует о продолжающемся поиске новых, более эффективных способов операций и лечения.

На сегодняшний день многообразие способов устранения паховых грыж можно сгруппировать в два принципиально различных метода: пластика местными тканями и «ненатяжная» с использованием сетчатых эндопротезов. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки.

На современном этапе происходит широкое внедрение в практику эндолапароскопической герниопластики. Недостатками этого метода являются сложность методики, дороговизна оборудования и расходных материалов, большое число противопоказаний, возможность возникновения редких, но весьма опасных осложнений [2]. Количество рецидивов после эндоскопии достигает 15-20%. Несмотря на увлеченность эндовидеохирургией, основная часть вмешательств еще долгое время будет выполняться внебрюшинно, соответственно вопрос о широком использовании лапароскопической герниопластики при паховых грыжах требует дальнейшего анализа эффективности и жизнеспособности данной методики.

Christian Helblinq в 2003 году написал, что пластика по Лихтенштейну является популярной ввиду ее минимальной инвазивности, легкой и удобной техники исполнения, низкого количества рецидива. Однако отмечают повышенное количество хронических болей в паху, возникающих, вероятно, из-за натяжения или ущемления пахового нерва швами при герниопластике по Лихтенштейну [5].

Возросшие претензии к оценке послеоперационной реабилитации пациентов с позиции качества жизни вынуждают пересмотреть требования к предлагаемым способам. Успех хирургического лечения пациентов с паховыми грыжами, особенно при рецидивных и сложных формах с измененными соотношениями слоев брюшной стенки и пахового канала, может быть обеспечен надежным укреплением задней стенки. Разработка и внедрение в хирургическую практику более эффективных методов лечения и предупреждения развития рецидивных форм паховых грыж определяет актуальность избранной темы.

Цель исследования: повысить эффективность хирургического лечения паховых грыж за счет усовершенствования технологии укрепления задней стенки пахового канала.

Задачи исследования:

- Разработать патогенетически обоснованную методику пластики задней стенки пахового канала перемещенным лоскутом поперечной фасции живота; и комбинированным способом — в сочетании с эндопротезированием — при сложных и рецидивных грыжах.

- Изучить ближайшие результаты предлагаемого метода герниопластики.

Материалы и методы

Работа выполнена на клинических базах кафедры общей хирургии – в I и II хирургических отделениях МБУЗ «ГКБ № 7», с 2003 по 2007 г. Всего прооперировано 73 больных.

Все больные поступали как в плановом, так и в экстренном порядке. Следует отметить, что преобладали пациенты, которым были выполнены плановые вмешательства — 65 человек (89%), у 8 человек (11%) операции были произведены по экстренным показаниям.

Средний возраст для мужчин составил 51±14,5 года, для женщин 50±12,2 года.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что у женщин и мужчин, страдающих паховыми грыжами, средние возрастные параметры приблизительно равны.

С увеличением возраста выявляется тенденция к повышению числа больных паховыми грыжами — количество пациентов с грыжами среди пенсионного возраста было равно 32,2%.

Прямые паховые грыжи были выявлены у 21 человека (29%): из них левосторонних – 4 (6%), правосторонних — 17 (23%).

Косые паховые грыжи с выпрямленным каналом имели место у 52 больных (71%): из них левосторонних – у 12 (15%), правосторонних – у 39 (52%); двухсторонние паховые грыжи наблюдались у 3 (4%).

Нами разработан принцип выбора пластики пахового канала в зависимости от анатомо-топографических характеристик пахового канала (высота пахового промежутка, степень разрушения поперечной фасции, выраженность объединенного сухожилия) (табл. 1)

Выбор вида герниопластики в зависимости от анатомических особенностей пахового канала

Степень разрушения поперечной фасции

Источник

Способы укрепления стенок пахового канала при грыжесечении бассини

Как уже отмечалось, при любой паховой грыже — косой или прямой — после обработки грыжевого мешка необходимо укрепить заднюю, наиболее слабую стенку пахового канала. Основой для большинства способов пластики пахового канала является способ Бассини (Е. Bassini), хирурга из Падуи, который впервые провел такую операцию 24 декабря 1884 г.

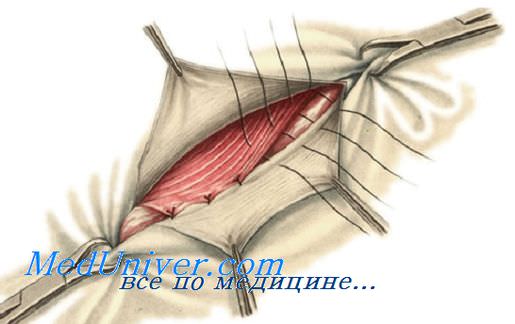

Ее суть заключается в том, что рядом глубоких швов сужают до нормальных размеров растянувшееся глубокое паховое кольцо и укрепляют ослабленную заднюю стенку пахового канала. Семенной канатик на держалке отводят в сторону от пахового промежутка. На несколько миллиметров выше паховой связки поперечную фасцию рассекают скальпелем от медиального края глубокого пахового кольца до лобкового бугорка.

За фасцией становится виден покрытый жировой клетчаткой мешок брюшины. Надо помнить, что у внутреннего края глубокого пахового кольца (грыжевые ворота) располагаются нижние надчревные сосуды.

После отделения брюшины от верхней половины рассеченной поперечной фасции тупым путем выделяют мышечно-фасциальную пластину, состоящую из нижних свободных краев внутренней косой и поперечной мышц живота и поперечной фасции. Именно ее необходимо подшить к паховой связке, чтобы укрепить заднюю стенку канала. Семенной канатик отодвигают латерально.

Мышечно-фасциальную пластину с ее медиальной стороны прошивают сильно изогнутой острой иглой с прочной нитью, после чего ею же прошивают периост лобкового бугорка в месте прикрепления к нему паховой связки. Концы нити не завязывают, а захватывают инструментом. Отступив примерно 1 — 1,5 см от предыдущего шва, снова прошивают верхнюю пластину и паховую связку.

Таким же образом накладывают и последующие швы (как правило, 6—8) до тех пор, пока не достигают медиального края глубокого пахового кольца.

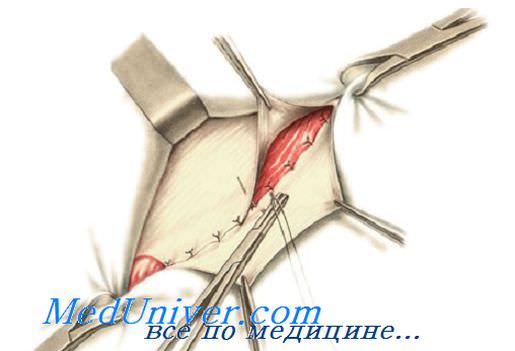

Прошивание паховой связки требует особого внимания. Связка состоит из крупных волокон, проходящих параллельно ее свободному глубокому краю (подвздошно-лобковый тяж). Если захватывать в каждый последующий шов одни и те же волокна, возникает опасность расслоения волокон этой связки, поэтому выкол иглы из паховой связки должен отстоять то ближе, то несколько дальше от края связки.

При прошивании медиальной части паховой связки необходимо быть особенно осторожным, поскольку здесь под связкой располагаются бедренные сосуды. Надо следить также, чтобы в шов не попал n. ilioinguinalis. Все швы поочередно завязывают. После завязывания последнего шва глубокое паховое кольцо, через которое проходят элементы семенного канатика, не должно вызывать их сдавления.

Чтобы создать оптимальное по ширине отверстие, перед затягиванием последнего шва целесообразно ввести в глубокое кольцо мизинец.

Если паховый промежуток высокий, а мышечный слой истончен, подтягивание мышц к паховой связке может быть затруднено, так как из-за большого натяжения швы прорезываются. Чтобы избежать этого, в медиальной части создаваемой задней стенки пахового канала к паховой связке подшивают наружный край влагалища прямой мышцы живота, благодаря чему края внутренней косой и поперечной мышц живота достаточно легко низводятся к паховой связке.

После наложения глубоких швов семенной канатик укладывают на место и над ним сшивают края рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота, при этом важно не сузить поверхностное паховое кольцо.

Из множества других способов аутопластического укрепления задней стенки пахового канала следует отметить способ Постемпского (P.E.Postempsky). По этому способу перемещают в латеральную сторону глубокое паховое кольцо и укрепляют заднюю стенку пахового канала путем подшивания к паховой связке не только внутренней косой и поперечной мышц живота вместе с поперечной фасцией, но и медиального (верхнего) лоскута рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота.

Далее создают дупликатуру апоневроза путем подшивания внахлест латерального лоскута апоневроза наружной косой мышцы. Семенной канатик после пластики таким способом остается в подкожной клетчатке.

Применение перечисленных способов дает наименьший процент рецидивов.

Довольно долго считалось, особенно в России, что при косых паховых грыжах необходимо укреплять переднюю стенку пахового канала. Действительно, при больших грыжах происходит истончение апоневроза наружной косой мышцы живота, т.е. передней стенки пахового канала. Было предложено множество способов ее укрепления (способы Жирара, Жирара—Спасокукоцкого, Кимбаровского). В настоящее время эти способы представляют скорее исторический интерес, поскольку первопричина возникновения паховых грыж — слабость задней стенки пахового канала — не устраняется.

Источник