Современные методы усиления земляного полотна

Стратегическими задачами развития ОАО «РЖД» на современном этапе является организация на сети дорог в грузовом движении ведения тяжеловесных поездов, а в пассажирском – высокоскоростных поездов. Решение этих задач требует усиления существующего земляного полотна, построенного по техническим нормам предыдущих лет, и которое, в отличие от верхнего строения железнодорожного пути, в течение срока его эксплуатации не заменялось и не обновлялось.

Вопросам современных инновационных подходов к решению этих важнейших задач для обеспечения безопасности движения посвящена статья заведующего кафедрой «Путь и путевое хозяйство» МГУПС (МИИТ), д.т.н. Е.С. Ашпиза.

К настоящему времени в земляном полотне под влиянием многочисленных внешних переменных во времени природных и техногенных факторов с момента его сооружения произошли изменения, которые привели к возникновению различных деформаций и дефектов, протяжение которых составляет около 7% от длины сети железных дорог.

Большую долю среди этих деформаций составляют деформации, связанные с природными неблагоприятными экзогенными (поверхностными) геологическими процессами и явлениями (ЭГПЯ), такими как оползни, сели карсты, обвалы и др., и на этих участках для обеспечения требуемой безопасности необходимо устройство различных сооружений инженерной защиты земляного полотна.

Усиление земляного полотна при реконструкции

В соответствии с Положением о реконструкции железнодорожного пути, действующем в ОАО «РЖД», приоритетными работами по усилению земляного полотна являются:

- устройство защитных слоев под балластом в зоне основной площадки;

- восстановление водоотводов и дренажей и устройство новых при изменении в процессе эксплуатации гидрологической ситуации;

- проведение противодеформационных мероприятий на участках деформирующегося и неустойчивого земляного полотна (высокие насыпи, участки пути со слабым основанием, на оползневых косогорах, распространение карста и мерзлоты, скально-обвальные места).

Основные особенности усиления существующего земляного полотна при реконструкции линии состоят в том, что работы должны выполняться в сжатые сроки в условиях движения поездов на ограниченном стесненном для производства работ пространстве, поэтому многие способы, которые могут быть применены при строительстве нового полотна, в данных условиях не подходят.

Данным условиям хорошо отвечают способы усиления земляного полотна с применением геосинтетических материалов, которые в последнее время нашли широкое применение.

Усиление основной площадки

Основная площадка земляного полотна является одним из важных элементов железнодорожного пути, определяющих стабильность геометрии рельсовой колеи. Вместе с тем сложные условия работы грунтов основной площадки привели к широкому распространению на сети железных дорог дефектов и деформаций этого элемента в виде балластных углублений и пучин, что вызывает повышенные затраты на содержание пути. Эти деформации являются самыми многочисленными на сети дорог. Проблема обеспечения стабильности основной площадки особенно важна для линий, где предусматривается введение скоростного пассажирского движения либо организация тяжеловесного движения для грузовых поездов.

Одним из наиболее эффективных способов усиления основной площадки является устройство под балластом защитных слоев, имеющих повышенные прочностные и деформационные свойства, что регламентируется нормативными документами. При этом защитные слои предназначены для выполнения следующих пяти основных функций:

- разделительной – не допускать взаимного проникновения и перемешивания частиц балластной призмы и грунтов земляного полотна;

- гидроизоляционной – защищать основную площадку земляного полотна от атмосферной воды;

- морозозащитной – защищать от промерзания нижележащие пучинистые грунты земляного полотна;

- армирующей – распределять напряжения от поездной нагрузки на грунты земляного полотна, снижая максимальныеих величины с целью обеспечения несущей способности;

- виброзащитной – обеспечивать эффективное гашение колебаний от поездов.

Устройство классических защитных слоев из смеси щебеночно-гравийно-песчаных грунтов является надежным решением усиления основной площадки земляного полотна. К его основному недостатку при усилении существующего полотна относится необходимость вырезки грунтов на глубину до 1 м, что в условиях большинства российских железных дорог становится дорогостоящим и не вписывается в традиционные технологии ремонта пути.

С целью уменьшения толщины защитного слоя в нем применяются различные геосинтетические материалы (геотекстиль, георешетки и плиты пенополистирола), которые позволяют обеспечивать выполнение необходимых его функций при меньшей толщине. Так, применение георешеток позволяет сократить толщину защитного слоя более чем в 2 раза, улучшив при этом его характеристики.

Проверка свойств защитного слоя с армированием георешеткой проведена на испытательном полигоне под г. Зеленогорск Ленинградской области. Модели конструкции железнодорожного пути выполнялись в натурную величину. Поездная нагрузка имитировалась вибрационной машиной, обеспечивающей приложение к рельсам статической нагрузки 25 тс/ось. Было промоделировано три варианта конструкции:

- без защитного слоя;

- стандартный защитный слой из щебне-гравийно-песчаной смеси толщиной 0,4 м;

- армированный плоской георешеткой ТХ 170 защитный слой из щебне-гравийно-песчаной смеси толщиной 0,2 м.

Результаты моделирования двух вариантов защитных слоев показали значительно лучшие характеристики для армированного георешетками защитного слоя.

На железных дорогах России применение защитного слоя при реконструкции целенаправленно началось практически с 2003 года. Эффективность применения защитного слоя подтверждена опытом эксплуатации на линии Москва – Санкт-Петербург, где на сопоставимых участках после реконструкции при устройстве защитного слоя выправка проводилась на 4-ый год, а без укладки защитного слоя на второй год, а потом каждый год.

Восстановление водоотводов

Стабильность основной площадки земляного полотна в выемках и на нулевых местах во многом определяется исправной работой водоотводных сооружений, поэтому при реконструкции одной из первостепенных задач является обеспечение в этих местах круглогодичного гарантированного отвода поверхностных и грунтовых вод от железнодорожных путей.

При проведении реконструкции сооружения восстанавливаются в прежнем виде, но при наличии кюветов в стесненных условиях, когда при их устройстве нормального профиля подрезается существующий откос выемки или оголяется фундаменты опор контактной сети, либо из-за слабых плывунных грунтов не удается нарезка кюветов, вместо них могут приниматься лотки либо дренажи.

Типовой конструкцией лотков являются железобетонные лотки П-образного сечения высотой 0,75–1,25 м. Недостатком данной конструкции являются большие стоимость и продолжительность их сооружения. Вместе с тем расчеты расходов ливневого стока показывают, что при отсутствии грунтовых вод для большинства встречающихся условий существующие типовые решения имеют значительный резерв пропускной способности, поэтому в целях уменьшения затрат они могут быть заменены лотками уменьшенных размеров.

Другим решением, существенно снижающим трудоемкость и продолжительность укладки лотков, является применение вместо железобетонных лотков легких лотков из композитных материалов конструкции «АпАТэК».

Лотки изготавливаются из стеклоткани, обрабатываемой полиэфирной смолой ПНМ-2, с усилением их поперечными ребрами жесткости, выполняемыми из того же композитного материала. Длина секций лотков принята из условия их монтажа вручную и составляет от 2 м до 6 м.

Лотки из композитных материалов прошли полный комплекс испытаний, в том числе в эксплуатационных условиях на ряде железных дорог, где была подтверждена их техническая надежность и эффективность работы.

Устройство инженерной защиты от неблагоприятных природных воздействий

Стоимость устройства защитных сооружений от неблагоприятных природных воздействий очень велика, что сдерживает их строительство в необходимом количестве, поэтому важным является снижение стоимости за счет применения армогрунтовых и сетчатых конструкций и изделий из композитных материалов.

Так, в МИИТе совместно с НПП «АпАТэК» была разработана концепция защиты железнодорожного пути от воздействия моря на линии Туапсе – Адлер с применением композитных материалов, позволяющая устранить недостатки существующих бетонных подпорно- волноотбойных стен, повысив надежность решений, снизив их стоимость и увеличив долговечность конструкций.

Согласно этой концепции главными направлениями для разработки новых берегоукрепительных конструкций и технологий являются применение композитных материалов для:

- ремонта бетонных волноотбойных стен в зонах с максимальными разрушениями;

- реконструкции подпорно-волноотбойных стен с учетом увеличения их высоты, для предотвращения размыва откосов земляного полотна;

- строительство новых волноотбойных стен, предусматривающих уширение основной площадки под строительство второго пути.

Предложенная конструкция новой подпорно-волноотбойной стены из композиционных материалов состоит из 2-х основных элементов армированного георешетками массива грунта и стеклопластиковых панелей, соединенных между собой при помощи якорных тяг (анкеров).

Разделение конструкции на две части было сделано для восприятия сочетания действующих нагрузок. Армированный массив (со стороны берега) воспринимает нагрузку от подвижного состава и веса грунта, а стеклопластиковая панель (со стороны моря) воспринимает нагрузку от морских волн и воздействие галечниковых взвесей, предохраняя от размыва армированный массив.

Благодаря физическим свойствам стеклопластиковых панелей удалось сократить вес элементов конструкции и, следовательно, снизить количество техники для их доставки и установки в проектное положение и сроки возведения стены. Для сравнения, вес одного погонного метра секции стеклопластиковой панели высотой 4,0 м составляет 269 кг, а бетонной волноотбойной стены – 38 400 кг. Сроки строительства на экспериментальном участке также были сокращены в сравнении с типовым решением до 4 раз.

Другим инновационным решением является ремонт существующих стен с применением композитного материала. Сквозные промоины в существующих бетонных стенах образуются в зонах, расположенных вблизи уровня моря, поэтому для увеличения срока эксплуатации волноотбойных стен предлагается монтировать панели из композитного материала на поврежденную поверхность.

Данная технология позволяет проводить строительно-монтажные работы со скоростью 5 погонных метров в сутки, что в несколько раз быстрее традиционного решения.

Другим примером инновационного решения для защиты пути на скально-обвальных участках является использование легких сетчатых конструкций в виде покровных сеток и противокамнепадных барьеров.

Для проектирования таких конструкций в МИИТе были разработаны технические указания, утвержденные в ОАО «РЖД».

Эти решения в несколько раз дешевле, чем традиционные противообвальные галереи, и сроки их строительства также значительно меньше.

Источник

Укрепление земляного полотна

Откосы земляного полотна, а также дно и откосы кюветов и канав укрепляют для предохранения от размыва текущими поверхностными водами, а также во избежание повреждения откосов дождями и выдуванием грунтов ветром (особенно при мелкозернистых песках). Конструкцию укрепления выбирают в зависимости от рода грунта и сил воздействия природно-климатических факторов на земляное полотно с учетом технико-экономической эффективности различных укрепительных конструкций. При этом предпочтение отдают таким конструкциям укреплений, устройство которых возможно индустриальными способами.

Способ укрепления предусматривается проектом с учетом условий сооружения земляного полотна и возможного воздействия на него природных факторов в процессе эксплуатации дороги. При выборе типа укрепления исходят из необходимости надежного обеспечения устойчивости земляного полотна [12, 15].

Основным методом укрепления откосов насыпей, неподтопляемых водой, и откосов выемок является посев многолетних трав, обеспечивающий быстрое создание на откосе дернового покрова и надежное закрепление грунта корневой системой трав. Посев может быть осуществлен двумя способами: механизированным посевом трав по слою растительного грунта, уложенного на откосах; гидропосевом трав без предварительного создания растительного слоя на откосах.

При первом способе на откос укладывают растительный грунт слоем 10. 15 см, а затем производят посев трав. Смесь семян многолетних трав, например, тимофеевка луговая, костер безосный, люцерна, высевают агрегатом АДТС-2, который перемещается по откосам драглайном или тракторным краном. Этот агрегат одновременно вносит минеральные удобрения, рыхлит комья растительного грунта, прикатывает засеянную поверхность. Производительность агрегата от 4000 до 9000 м 2 в смену в зависимости от высоты насыпи и глубины выемки.

Второй способ (гидропосев) предпочтителен, так как при этом отпадает трудоемкий процесс по созданию растительного слоя грунта на откосах. При гидропосеве применяют смесь, состоящую из семян трав, минеральных удобрений, мульчирующего материала, пленкообразующего компонента и воды. Мульчирующий материал (измельченная солома, опилки) и пленкообразующий материал (битумная эмульсия или латекс) создают на откосе благоприятные условия для роста и развития трав и предохраняют откос от водной и ветровой эрозии.

Для гидропосева применяют специальные машины типа ДЭ-16, состоящие из цистерны с лопастной мешалкой, насоса, шлангов и гидромонитора для разбрызгивания смеси по откосу. Производительность гидросеялки в среднем составляет около 4000 м 2 в смену.

Гидропосев многолетних трав следует производить на предварительно увлажненную поверхность откосов.

Когда требуется ускорить получение укрепительного слоя, производят одерновку откосов, т.е. поверхность грунта покрывают готовым дерном, срезанным с применением машины дернореза-дерноукладчика (сменное оборудование к гидравлическому экскаватору). При одерновке в клетку на откос укладывают дерновые ленты в двух взаимно перпендикулярных направлениях с последующей засыпкой клеток между лентами растительным грунтом. При сплошной одерновке плашмя дернины укладывают горизонтальными рядами от подошвы насыпи к бровкам с размещением швов между дернинами в перевязку. Дерн на откосах закрепляют деревянными спицами.

Способ укрепления откосов одерновкой в настоящее время применяется крайне редко ввиду его большой трудоемкости.

В районах, где климатические и почвенные условия не позволяют укреплять неподтопляемые откосы посевом трав, их укрепляют укладкой слоя гравия или щебня толщиной 10. 15 см. В засушливых районах для защиты песчаных насыпей от развевания ветром на откосы укладывают слой связного грунта (глина с добавлением песка). В этом случае по низу откосов устраивают дренажные выпуски для выхода воды из тела насыпи.

Для укрепления песчаных грунтов применяют органические вяжущие материалы: битум, деготь, нефтяные остатки и отходы промышленности. Откосы обрабатывают путем розлива вяжущих или распределения по откосу предварительно приготовленной смеси из обработанного грунта.

Одно из перспективных направлений укрепительных работ — использование в откосах или на их поверхности прослоек из геотекстиля. Для укрепления откосов земляного полотна используют как сплошной геотекстиль, так и мелкоячеистый, при использовании которого предусматривается покрытие откоса растительным грунтом с последующим посевом трав.

Конструкции укрепления из геотекстиля могут быть защитными и несущими. Их использование предполагает широкую комбинацию с применением естественных материалов (засыпка грунтом, посев трав, каменная наброска и др.) и искусственных (сборные плиты, решетчатые конструкции и др.).

Применение геотекстиля для укрепления откосов основано на использовании их в качестве армирующего грунт поверхностного слоя (или более глубокой части откоса) элемента или фильтра. При этом в зависимости от вида, назначения и условий работы конструкции укрепления прослойки из геотекстиля выполняют роль покрытия (сплошного или мелкоячеистого), защищающего откос от водной или ветровой эрозии, армирующего элемента, повышающего устойчивость откосов, а также роль обратного фильтра и фильтра, предотвращающего вынос частиц грунтовыми водами.

Для защиты неподтапливаемых откосов от водной и ветровой эрозии геотекстиль расстилают по всей поверхности откоса в виде сплошного покрытия. Верхний край выводят на обочину и далее до укрепительной полосы. Нижний край закрепляют у подошвы насыпи.

В тех случаях, когда необходимо повысить устойчивость откосов или увеличить крутизну, геотекстиль располагают в пределах откосной части насыпи в виде многослойного армирующего элемента (рис. 5.2.1). Такую конструкцию целесообразно сочетать с поверхностной защитой от размыва путем вывода свободных концов полотна на откос с последующим засевом их поверхности гидропосевом или устройством засыпки. Глубина закладки полотен в тело насыпи определяется расчетом в зависимости от необходимой степени обеспечения устойчивости.

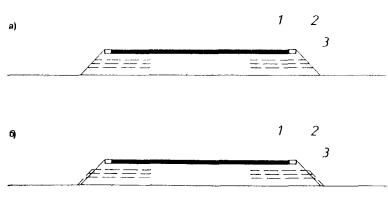

Рис. 5.2.1. Поперечные разрезы земляного полотна с откосами, укрепленными геотекстилем:

а — армирование откоса; б — то же, и защитной поверхности откоса:

1 — покрытие; 2 — обочина; 3 — геотекстиль

Укрепление откосов высоких насыпей с заложением откосов от 1:2 до 1:3 нередко осуществляют с использованием сборных железобетонных элементов решетчатой конструкции. Работы по укреплению откосов производят в следующей технологической последовательности: подготовка откосов — планировка и уплотнение; устройство бетонного упора у подошвы откоса; монтаж железобетонных элементов решетчатой конструкции; заполнение клеток растительным грунтом с посевом трав (клетки могут быть заполнены также щебнем или гравием).

Монтаж решетчатой конструкции укрепления из сборных элементов осуществляют снизу вверх. Подачу деталей производят краном; места стыковки омоноличивают; грунт, гравий или щебень для заполнения ячеек подают также краном.

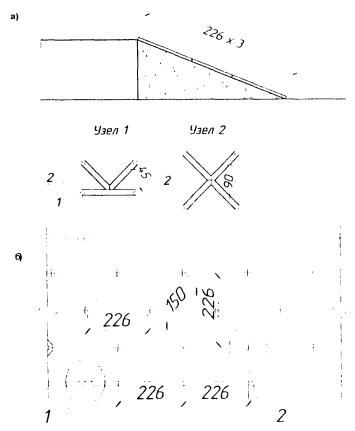

Решетчатая конструкция с диагональным расположением элементов разработана СоюздорНИИ для защиты откосов от эрозийных деформаций (показана на рис. 5.2.2.)

Рис. 5.2.2. Решетчатая конструкция с диагональным расположением элементов:

а — поперечный разрез укрепления насыпи; б — вид сбоку:

1 — продольный элемент; 2 — диагональный элемент

Кроме сборных решетчатых конструкций, для укрепления неподтопляемых откосов применяют укладку гравия или щебня слоем 10. 15 см. После распределения и разравнивания этого материала на откосе производят его уплотнение с помощью площадочных вибраторов или катков, монтируемых на тросах к экскаватору-драглайну.

Укрепление скальных откосов в выемках и полувыемках, подверженных естественному разрушению, выполняют методом пневмонабрызга бетоношприцмашиной. При этом способе на поверхность откоса с помощью сжатого воздуха распределяют известково-гипсовую, цементо-песчаную или цементобетонную смесь. Пневмонабрызг позволяет укладывать смесь без опалубки и не требует последующего уплотнения смеси. Толщина наносимого слоя различна.

— облегченные толщиной 25 мм;

— средние — 40. 60 мм;

— усиленные до 100 мм (с металлической сеткой);

— мощные толщиной более 100 мм с металлической сеткой и закреплением анкерами.

Технология работ включает: подготовительные работы; нанесение смеси на откос; уход за покрытием.

Подготовительные работы состоят из приготовления смеси и подготовки самого откоса. Поверхность откоса планируют и удаляют отдельные крупные включения. Если конструкция укрепления предусматривает применение металлической сетки (арматуры), то ее навешивают на откос и закрепляют анкерами. Перед нанесением смеси на откос его предварительно увлажняют. Рабочую смесь наносят на откос снизу вверх. Основное оборудование для пневмонабрызга монтируют на автомобильном прицепе. Уход за укрепленным откосом осуществляют путем его увлажнения.

На подтопляемых участках при возможности интенсивного размыва (например, на подходах к мостам, на поймах рек, вблизи озер, морей и крупных водохранилищ и др.) на откосах создают прочную неразмываемую облицовку из готовых сборных элементов — бетонных и железобетонных плит, монолитного железобетона. Применение этих способов укрепления возможно при крутизне откоса не более 1:2.

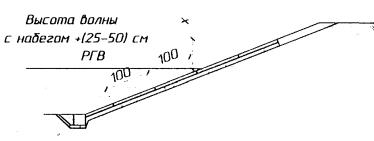

Бетонные плиты размером в плане 100´100 см и толщиной 16. 20 см (рис. 5.2.3) рекомендуется укладывать на откосы при возможной скорости течения воды до 3 м/с и высоте волны не более 0,7 м. Плиты укладывают горизонтальными рядами снизу вверх по откосу с перевязкой швов. У подошвы откоса устраивают бетонный упор из сборных элементов сечением 40´50 см. Под плитами устраивают гравийную или щебеночную прослойку толщиной 10. 20 см.

Рис. 5.2.3. Укрепление откоса подтопляемой насыпи бетонными плитами:

1 — бетонные плиты; 2 — слой щебня или гравия толщиной 10. 20 см; 3 — бетонный упор; 4 — каменная наброска; 5 — укрепление гравием, щебнем или посевом трав

На участках трассы с меньшей вероятностью подтопления и малой скоростью течения воды для укрепления откосов применяют плиты меньших размеров в плане 40´40. 60´60 см, толщиной 8. 10 см.

Для укрепления откосов постоянно или периодически подтопляемых насыпей при высоте волны до 1,0. 1,5 м применяют сборные железобетонные плиты размером в плане 3,0´2,5 м и толщиной 15. 20 см, армированные стальными сетками. Плиты укладывают на обратный фильтр, состоящий из трех слоев: песка (10 см); мелкого щебня или гравия (10 см) и крупного гравия или щебня (15 см). У подошвы откоса устраивают упорную призму из камня. Плиты соединяют стальными хомутами, надеваемыми по одному на каждую сторону плиты, на крюки, загибаемые на выпусках арматуры или путем сварки этих выпусков.

При большей высоте волны (до 3 м) откосы укрепляют сборными железобетонными плитами, омоноличенными по контуру с помощью железобетонных подкладок и стальных закладных деталей, или монолитными железобетонными плитами размерами в плане 5,0´5,0 до 10,0´10,0 м и толщиной от 15 до 30 см.

Монолитные плиты укладывают на подготовку из гравия или щебня толщиной 15 см. У подошвы откоса устраивают каменный или бетонный упор. Плиты армируют сетками. Бетонирование ведут сверху вниз горизонтальными рядами. Бетонную смесь к месту укладки подают автомобильным краном в бадьях с разгрузочными затворами. Для уплотнения бетона применяют виброрейки, площадочные и глубинные вибраторы.

В районах, где имеются местные дешевые каменные материалы, подтопляемые откосы от размыва можно защищать каменной наброской. Этот способ укрепления откосов широко распространен благодаря его простоте и возможности полной механизации работ по добыче камня в карьерах, его транспортированию и укладке в дело. Каменную наброску укладывают на подготовку, устраиваемую из местных песчано-гравийных материалов.

Размер камня, толщина наброски и подготовки под нее предусматриваются проектом в зависимости от скорости течения воды и высоты воды.

Способ укрепления подтопляемых откосов мощением камнем имеет в настоящее время ограниченное распространение из-за его трудоемкости. Этот способ применяют главным образом при выполнении ремонтных работ небольшого объема. Камни (обычно размером 15. 20 см) кладут снизу вверх по откосу горизонтальными рядами на слой мха, соломы или песка толщиной 5. 10 см. У подошвы откоса устраивают упорную берму шириной не менее 1,0 м из более крупного камня. Мощение должно быть настолько плотным, чтобы отдельные камни нельзя было вытащить рукой.

Как видно из вышеизложенного, конструкции укрепления подтопляемых откосов весьма разнообразны. В современных условиях применяют преимущественно такие, детали которых можно изготовить индустриальным методом и укладывать с применением машин.

Основными условиями, определяющими конструкцию укрепления подтопляемых насыпей, являются скорости течения воды, а также сила и направление волнения воды при ветре (табл. 5.2.1).

Конструкции укрепления откосов выбирают на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом природно-климатических факторов, наличия местных материалов и других условий.

Допустимые средние (неразмывающие) скорости воды при различных укреплениях грунта, м/с

Источник