Укрепление земляного полотна

Откосы земляного полотна, а также дно и откосы кюветов и канав укрепляют для предохранения от размыва текущими поверхностными водами, а также во избежание повреждения откосов дождями и выдуванием грунтов ветром (особенно при мелкозернистых песках). Конструкцию укрепления выбирают в зависимости от рода грунта и сил воздействия природно-климатических факторов на земляное полотно с учетом технико-экономической эффективности различных укрепительных конструкций. При этом предпочтение отдают таким конструкциям укреплений, устройство которых возможно индустриальными способами.

Способ укрепления предусматривается проектом с учетом условий сооружения земляного полотна и возможного воздействия на него природных факторов в процессе эксплуатации дороги. При выборе типа укрепления исходят из необходимости надежного обеспечения устойчивости земляного полотна [12, 15].

Основным методом укрепления откосов насыпей, неподтопляемых водой, и откосов выемок является посев многолетних трав, обеспечивающий быстрое создание на откосе дернового покрова и надежное закрепление грунта корневой системой трав. Посев может быть осуществлен двумя способами: механизированным посевом трав по слою растительного грунта, уложенного на откосах; гидропосевом трав без предварительного создания растительного слоя на откосах.

При первом способе на откос укладывают растительный грунт слоем 10. 15 см, а затем производят посев трав. Смесь семян многолетних трав, например, тимофеевка луговая, костер безосный, люцерна, высевают агрегатом АДТС-2, который перемещается по откосам драглайном или тракторным краном. Этот агрегат одновременно вносит минеральные удобрения, рыхлит комья растительного грунта, прикатывает засеянную поверхность. Производительность агрегата от 4000 до 9000 м 2 в смену в зависимости от высоты насыпи и глубины выемки.

Второй способ (гидропосев) предпочтителен, так как при этом отпадает трудоемкий процесс по созданию растительного слоя грунта на откосах. При гидропосеве применяют смесь, состоящую из семян трав, минеральных удобрений, мульчирующего материала, пленкообразующего компонента и воды. Мульчирующий материал (измельченная солома, опилки) и пленкообразующий материал (битумная эмульсия или латекс) создают на откосе благоприятные условия для роста и развития трав и предохраняют откос от водной и ветровой эрозии.

Для гидропосева применяют специальные машины типа ДЭ-16, состоящие из цистерны с лопастной мешалкой, насоса, шлангов и гидромонитора для разбрызгивания смеси по откосу. Производительность гидросеялки в среднем составляет около 4000 м 2 в смену.

Гидропосев многолетних трав следует производить на предварительно увлажненную поверхность откосов.

Когда требуется ускорить получение укрепительного слоя, производят одерновку откосов, т.е. поверхность грунта покрывают готовым дерном, срезанным с применением машины дернореза-дерноукладчика (сменное оборудование к гидравлическому экскаватору). При одерновке в клетку на откос укладывают дерновые ленты в двух взаимно перпендикулярных направлениях с последующей засыпкой клеток между лентами растительным грунтом. При сплошной одерновке плашмя дернины укладывают горизонтальными рядами от подошвы насыпи к бровкам с размещением швов между дернинами в перевязку. Дерн на откосах закрепляют деревянными спицами.

Способ укрепления откосов одерновкой в настоящее время применяется крайне редко ввиду его большой трудоемкости.

В районах, где климатические и почвенные условия не позволяют укреплять неподтопляемые откосы посевом трав, их укрепляют укладкой слоя гравия или щебня толщиной 10. 15 см. В засушливых районах для защиты песчаных насыпей от развевания ветром на откосы укладывают слой связного грунта (глина с добавлением песка). В этом случае по низу откосов устраивают дренажные выпуски для выхода воды из тела насыпи.

Для укрепления песчаных грунтов применяют органические вяжущие материалы: битум, деготь, нефтяные остатки и отходы промышленности. Откосы обрабатывают путем розлива вяжущих или распределения по откосу предварительно приготовленной смеси из обработанного грунта.

Одно из перспективных направлений укрепительных работ — использование в откосах или на их поверхности прослоек из геотекстиля. Для укрепления откосов земляного полотна используют как сплошной геотекстиль, так и мелкоячеистый, при использовании которого предусматривается покрытие откоса растительным грунтом с последующим посевом трав.

Конструкции укрепления из геотекстиля могут быть защитными и несущими. Их использование предполагает широкую комбинацию с применением естественных материалов (засыпка грунтом, посев трав, каменная наброска и др.) и искусственных (сборные плиты, решетчатые конструкции и др.).

Применение геотекстиля для укрепления откосов основано на использовании их в качестве армирующего грунт поверхностного слоя (или более глубокой части откоса) элемента или фильтра. При этом в зависимости от вида, назначения и условий работы конструкции укрепления прослойки из геотекстиля выполняют роль покрытия (сплошного или мелкоячеистого), защищающего откос от водной или ветровой эрозии, армирующего элемента, повышающего устойчивость откосов, а также роль обратного фильтра и фильтра, предотвращающего вынос частиц грунтовыми водами.

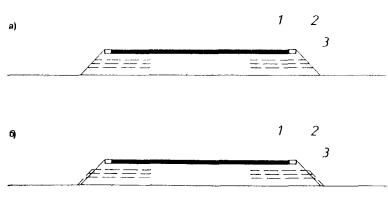

Для защиты неподтапливаемых откосов от водной и ветровой эрозии геотекстиль расстилают по всей поверхности откоса в виде сплошного покрытия. Верхний край выводят на обочину и далее до укрепительной полосы. Нижний край закрепляют у подошвы насыпи.

В тех случаях, когда необходимо повысить устойчивость откосов или увеличить крутизну, геотекстиль располагают в пределах откосной части насыпи в виде многослойного армирующего элемента (рис. 5.2.1). Такую конструкцию целесообразно сочетать с поверхностной защитой от размыва путем вывода свободных концов полотна на откос с последующим засевом их поверхности гидропосевом или устройством засыпки. Глубина закладки полотен в тело насыпи определяется расчетом в зависимости от необходимой степени обеспечения устойчивости.

Рис. 5.2.1. Поперечные разрезы земляного полотна с откосами, укрепленными геотекстилем:

а — армирование откоса; б — то же, и защитной поверхности откоса:

1 — покрытие; 2 — обочина; 3 — геотекстиль

Укрепление откосов высоких насыпей с заложением откосов от 1:2 до 1:3 нередко осуществляют с использованием сборных железобетонных элементов решетчатой конструкции. Работы по укреплению откосов производят в следующей технологической последовательности: подготовка откосов — планировка и уплотнение; устройство бетонного упора у подошвы откоса; монтаж железобетонных элементов решетчатой конструкции; заполнение клеток растительным грунтом с посевом трав (клетки могут быть заполнены также щебнем или гравием).

Монтаж решетчатой конструкции укрепления из сборных элементов осуществляют снизу вверх. Подачу деталей производят краном; места стыковки омоноличивают; грунт, гравий или щебень для заполнения ячеек подают также краном.

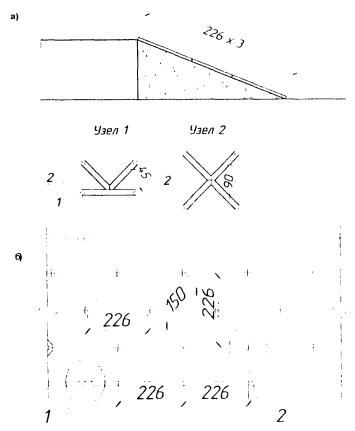

Решетчатая конструкция с диагональным расположением элементов разработана СоюздорНИИ для защиты откосов от эрозийных деформаций (показана на рис. 5.2.2.)

Рис. 5.2.2. Решетчатая конструкция с диагональным расположением элементов:

а — поперечный разрез укрепления насыпи; б — вид сбоку:

1 — продольный элемент; 2 — диагональный элемент

Кроме сборных решетчатых конструкций, для укрепления неподтопляемых откосов применяют укладку гравия или щебня слоем 10. 15 см. После распределения и разравнивания этого материала на откосе производят его уплотнение с помощью площадочных вибраторов или катков, монтируемых на тросах к экскаватору-драглайну.

Укрепление скальных откосов в выемках и полувыемках, подверженных естественному разрушению, выполняют методом пневмонабрызга бетоношприцмашиной. При этом способе на поверхность откоса с помощью сжатого воздуха распределяют известково-гипсовую, цементо-песчаную или цементобетонную смесь. Пневмонабрызг позволяет укладывать смесь без опалубки и не требует последующего уплотнения смеси. Толщина наносимого слоя различна.

— облегченные толщиной 25 мм;

— средние — 40. 60 мм;

— усиленные до 100 мм (с металлической сеткой);

— мощные толщиной более 100 мм с металлической сеткой и закреплением анкерами.

Технология работ включает: подготовительные работы; нанесение смеси на откос; уход за покрытием.

Подготовительные работы состоят из приготовления смеси и подготовки самого откоса. Поверхность откоса планируют и удаляют отдельные крупные включения. Если конструкция укрепления предусматривает применение металлической сетки (арматуры), то ее навешивают на откос и закрепляют анкерами. Перед нанесением смеси на откос его предварительно увлажняют. Рабочую смесь наносят на откос снизу вверх. Основное оборудование для пневмонабрызга монтируют на автомобильном прицепе. Уход за укрепленным откосом осуществляют путем его увлажнения.

На подтопляемых участках при возможности интенсивного размыва (например, на подходах к мостам, на поймах рек, вблизи озер, морей и крупных водохранилищ и др.) на откосах создают прочную неразмываемую облицовку из готовых сборных элементов — бетонных и железобетонных плит, монолитного железобетона. Применение этих способов укрепления возможно при крутизне откоса не более 1:2.

Бетонные плиты размером в плане 100´100 см и толщиной 16. 20 см (рис. 5.2.3) рекомендуется укладывать на откосы при возможной скорости течения воды до 3 м/с и высоте волны не более 0,7 м. Плиты укладывают горизонтальными рядами снизу вверх по откосу с перевязкой швов. У подошвы откоса устраивают бетонный упор из сборных элементов сечением 40´50 см. Под плитами устраивают гравийную или щебеночную прослойку толщиной 10. 20 см.

Рис. 5.2.3. Укрепление откоса подтопляемой насыпи бетонными плитами:

1 — бетонные плиты; 2 — слой щебня или гравия толщиной 10. 20 см; 3 — бетонный упор; 4 — каменная наброска; 5 — укрепление гравием, щебнем или посевом трав

На участках трассы с меньшей вероятностью подтопления и малой скоростью течения воды для укрепления откосов применяют плиты меньших размеров в плане 40´40. 60´60 см, толщиной 8. 10 см.

Для укрепления откосов постоянно или периодически подтопляемых насыпей при высоте волны до 1,0. 1,5 м применяют сборные железобетонные плиты размером в плане 3,0´2,5 м и толщиной 15. 20 см, армированные стальными сетками. Плиты укладывают на обратный фильтр, состоящий из трех слоев: песка (10 см); мелкого щебня или гравия (10 см) и крупного гравия или щебня (15 см). У подошвы откоса устраивают упорную призму из камня. Плиты соединяют стальными хомутами, надеваемыми по одному на каждую сторону плиты, на крюки, загибаемые на выпусках арматуры или путем сварки этих выпусков.

При большей высоте волны (до 3 м) откосы укрепляют сборными железобетонными плитами, омоноличенными по контуру с помощью железобетонных подкладок и стальных закладных деталей, или монолитными железобетонными плитами размерами в плане 5,0´5,0 до 10,0´10,0 м и толщиной от 15 до 30 см.

Монолитные плиты укладывают на подготовку из гравия или щебня толщиной 15 см. У подошвы откоса устраивают каменный или бетонный упор. Плиты армируют сетками. Бетонирование ведут сверху вниз горизонтальными рядами. Бетонную смесь к месту укладки подают автомобильным краном в бадьях с разгрузочными затворами. Для уплотнения бетона применяют виброрейки, площадочные и глубинные вибраторы.

В районах, где имеются местные дешевые каменные материалы, подтопляемые откосы от размыва можно защищать каменной наброской. Этот способ укрепления откосов широко распространен благодаря его простоте и возможности полной механизации работ по добыче камня в карьерах, его транспортированию и укладке в дело. Каменную наброску укладывают на подготовку, устраиваемую из местных песчано-гравийных материалов.

Размер камня, толщина наброски и подготовки под нее предусматриваются проектом в зависимости от скорости течения воды и высоты воды.

Способ укрепления подтопляемых откосов мощением камнем имеет в настоящее время ограниченное распространение из-за его трудоемкости. Этот способ применяют главным образом при выполнении ремонтных работ небольшого объема. Камни (обычно размером 15. 20 см) кладут снизу вверх по откосу горизонтальными рядами на слой мха, соломы или песка толщиной 5. 10 см. У подошвы откоса устраивают упорную берму шириной не менее 1,0 м из более крупного камня. Мощение должно быть настолько плотным, чтобы отдельные камни нельзя было вытащить рукой.

Как видно из вышеизложенного, конструкции укрепления подтопляемых откосов весьма разнообразны. В современных условиях применяют преимущественно такие, детали которых можно изготовить индустриальным методом и укладывать с применением машин.

Основными условиями, определяющими конструкцию укрепления подтопляемых насыпей, являются скорости течения воды, а также сила и направление волнения воды при ветре (табл. 5.2.1).

Конструкции укрепления откосов выбирают на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом природно-климатических факторов, наличия местных материалов и других условий.

Допустимые средние (неразмывающие) скорости воды при различных укреплениях грунта, м/с

Источник

Укрепление и защита земляного полотна

Страница 7 из 11

Содержание лекции:

- Назначение земляного полотна

- Грунты для земляного полотна

- Основная площадка земляного полотна

- Поперечные профили земляного полотна

- Объем земляных работ для станционных площадок

- Конструкции земляного полотна в сложных условиях

- Укрепление и защита земляного полотна

- Водосборные, водоотводные и дренажные устройства

- Специальные способы укрепления грунтов

- Деформации земляного полотна

- Полоса отвода железной дороги

Главный враг земляного полотна – вода. Устойчивость увлажненного грунта понижается, поэтому в зависимости от местных условий требуется выполнить мероприятия по обеспечению стабильности земляного полотна. К их числу относятся:

- регулирование поверхностного стока;

- защита земляного полотна от влияния атмосферных факторов;

- понижение уровня или перехват грунтовых вод;

- устройство поддерживающих сооружений;

- укрепление грунтов.

Регулирование поверхностного стока требуется для того, чтобы не происходили размывы земляного полотна и инфильтрация поверхностных вод в грунт. Для этого планируют территорию, прилегающую к земляному полотну, чем обеспечивают сток воды; создают сеть водосборно-водоотводных устройств; принимают специальные меры против инфильтрации в грунт воды с поверхности и через дно и стенки водоотводных устройств.

Следует особо подчеркнуть, что предупредить просачивание воды в грунт всегда проще и дешевле, чем удалять воду из грунта.

Для защиты земляного полотна от размывного действия воды, прибоя волн, выдувания грунтов ветром и вредного влияния других атмосферных факторов применяют засев травой, одерновку, мощение камнем, каменные отсыпи, бетонные, железобетонные и асфальтовые покрытия, древесно-кустарниковые насаждения. Окончательное решение в каждом конкретном случае принимается на основе сравнения вариантов.

Засев травой – основной вид защиты откосов, выемок и незатопляемых насыпей. Для засева применяют смеси местных многолетних трав рыхлокустовых (тимофеевка), корневищных (костер безостый) и стержнекорневых или бобовых.

Одерновка откосов земляного полотна также обеспечивает достаточное сопротивление размыву. Она может быть осуществлена в клетку и сплошь (плашмя).

При одерновке в клетку дерновые ленты укладывают под углом 45° к образующей откоса (рис. 1). Клетки засыпают растительной землей и засеивают травой.

Рис. 1 – Укрепление откосов одерновкой в клетку

При сплошной одерновке дерновые ленты или штучные дернины укладывают горизонтальными рядами, перевязывая швы (рис. 2). Одерновка откосов применяется в комбинации с посевом трав при укреплении высоких откосов и как самостоятельная мера в условиях, неблагоприятных для произрастания трав. Откосы мокрых выемок рекомендуется укреплять сплошной одерновкой.

Рис. 2 – Укрепление откосов сплошной одерновкой

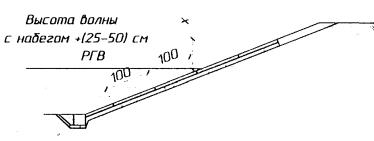

Мощение камнем (крупностью 0,15–0,3 м) бывает одиночное и двойное (рис 3). Камень укладывают на подстилающий слой из мха, уплотненного волокнистого торфа толщиной 5–10 см, щебня или гравия толщиной 10–20 см. Мощением укрепляют омываемые откосы при скоростях течения воды 2–6 м/с в зависимости от глубины воды.

Рис. 3 – Двойное мощение камнем и возвышение незатопляемой части откоса

Каменные отсыпи применяют для укрепления (в местностях, богатых камнем) подводных частей подтопляемых откосов насыпей (рис. 4). Для укрепления затопляемых откосов насыпей и берегов горных рек применяют также габионы, представляющие собой ящики из оцинкованной проволочной сетки, заполненные камнем. Для создания каменных отсыпей используют самосвалы, бульдозеры и другие машины.

Рис. 4 – Каменные отсыпи, выполненные: а – при строительстве насыпи; б – в процессе эксплуатации; ГМВ – горизонт меженных вод; ГВВ – горизонт высоких вод

Железобетонные покрытия устраивают при скоростях течения воды более 3,0–3,5 м/с, а также при сильном волновом воздействии. Сборные плиты имеют размеры от 1×1 до 3×3 м, а монолитные (рис. 5), сооружаемые на месте, от 5×5 до 10×10 метров толщиной 0,15–0,45 м. Для укрепления откосов начинают применять бетонные и железобетонные плитки размерами в плане 0,3×0,3 м, 0,5×0,5 м и более, толщиной 0,08–0,2 м.

Рис. 5 – Железобетонное покрытие откоса

Древесно-кустарниковые насаждения являются хорошим и недорогим видом защиты откосов земляного полотна на поймах рек при скоростях течения воды до 1,5 м/с Скорость течения воды снижается благодаря большому сопротивлению, оказываемому кроной, а корни связывают частицы грунта, повышая устойчивость откоса; стволы деревьев защищают откосы от ударов крупных льдин. Для посадок используются преимущественно ивовые породы с густой сильно развитой кроной и стелящейся корневой системой.

Различные конструкции укрепления выдерживают примерно следующую скорость течения воды:

- одерновка – 0,9–1,4 м/с;

- наброска из камней – 3,0–4,9 м/с;

- одиночное каменное мощение – 2,5–5,0 м/с;

- бетонные откосные плиты – 5,0–12,0 м/с.

В зависимости от местных условий выбирают тот или другой способ укрепления.

Повышают устойчивость насыпей на крутых косогорах и откосов подпорные стены (рис. 6), пригружающие контрбанкеты (рис. 7) и контрфорсы (рис. 8), сооружаемые по индивидуальным проектам в зависимости от гидрологических особенностей каждого объекта. Контрбанкеты желательно отсыпать из камня, щебня, галечника, гравия, песка.

Рис. 6 – Поперечное сечение подпорной стены для поддержания откоса выемки: 1 – обратная засыпка; 2 – дерн; 3 – песок; 4 – каменная кладка; 5 – дренаж; 6 – отверстие для выпуска воды Рис. 6 – Поперечное сечение подпорной стены для поддержания откоса выемки: 1 – обратная засыпка; 2 – дерн; 3 – песок; 4 – каменная кладка; 5 – дренаж; 6 – отверстие для выпуска воды |  Рис. 7 – Пригружающий контрбанкет Рис. 7 – Пригружающий контрбанкет |

Рис. 8 – Контрфорс в откосе выемки: а – продольный; б – поперечный разрезы; 1 – грунт, срезаемый для уположения откоса; 2 – банкет; 3 – крупнозернистый песок; 4 – бетон; 5 – сухая кладка; 6 – железобетонный лоток; 7 – дренажная труба

Искусственные сооружения

Страница 1 из 2

Содержание лекции:

- Искусственные сооружения

- Мосты и трубы

Искусственные сооружения – это собирательное название сооружений, возводимых в местах пересечения железной дорогой рек, ручьев, потоков дождевой и талой воды, других железнодорожных линий, трамвайных путей и автомобильных дорог, горных хребтов, глубоких ущелий и городских территорий. Также искусственные сооружения обеспечивают:

- безопасный переход людей над или под железнодорожными путями;

- устойчивость крутых и деформирующихся откосов;

- регулирование водных потоков с целью предохранения железнодорожных путей от переувлажнения и размывов.

К искусственным сооружениям относят мосты, трубы, тоннели, виадуки, эстакады, пешеходные мосты, подпорные стенки, регуляционные сооружения, дюкеры, галереи, селеспуски, лотки, быстротоки, фильтрующие насыпи, причалы паромных переправ. Более 90% всех искусственных сооружений составляют мосты и трубы.

Конструкции искусственных сооружений очень сложные и дорогие; замена их представляет большие трудности и поэтому их рассчитывают на длительный срок службы. Неудивительно, что эксплуатируемые искусственные сооружения, возводившиеся в различное время по различным проектам и техническим требованиям, отличаются большим разнообразием не только назначений, но и систем, типов конструкций, рода материалов и несущей способности. Все это значительно осложняет их эксплуатацию, ремонт и повседневное текущее содержание. Рассмотрим, основные виды искусственных сооружений и их назначение.

Рис. 1 – Железнодорожный мост через реку

Мост (рис. 1) – это сооружение, по которому проложена дорога через какое-либо препятствие. Чаще всего это река, русло потока дождевой и талой воды, ручей, железнодорожные и трамвайные пути, автомобильная дорога, глубокое ущелье, городская территория. Различают собственно мосты через реки и другие водостоки, а также сооружения мостового типа:

- путепровод – применяются в местах пересечения железных и автомобильных дорог (рис. 2). В тех случаях, когда железная дорога проходит поверху, путепровод называется железнодорожным, а если поверху проходит шоссе – автодорожным;

Рис. 2 – Путепровод

- мост-эстакада – служат основанием для пути в больших городах. Эстакады – это своеобразные мосты с равномерной и нечастой расстановкой опор для возможно меньшего стеснения улиц и более удобного прохода и проезда под ними. Эстакады нередко строят и на подходах к большим мостам (рис. 3);

Рис. 3 – Эстакада на подходах к большому мосту

- виадук – это высокие мосты (до 100 метров и более), используемые при пересечении горных ущелий, глубоких долин и оврагов (рис. 4);

- акведук (рис. 5) – мост или эстакада с водоводом (трубой, лотком, каналом), который сооружают в местах пересечения водовода с оврагом, ущельем, рекой, дорогой и другими препятствиями;

Рис. 4 – Виадук Рис. 4 – Виадук |  Рис. 5 – Акведук Рис. 5 – Акведук |

- пешеходный мост (рис. 6) – устраивают для безопасного перехода людей через станционные территории на больших станциях и пригородных платформах. Для этой цели более целесообразен тоннельный переход под путями, при котором преодолеваемые пешеходом высоты подъема и спуска значительно меньше.

Рис. 6 – Пешеходный мост

Существуют и другие виды мостов особого назначения, например мосты-каналы для судоходства.

Мосты и другие сооружения мостового типа должны быть вполне надежными для движения поездов, а их конструкции и размеры – обеспечивать свободный и безопасный пропуск воды, а также речного или наземного транспорта. Все мосты классифицируются по грузоподъемности на основании расчетных норм. В зависимости от ширины пересекаемого препятствия, возвышения над землей и конструктивных особенностей они могут быть одно-, двух-, трех- и многопролетными. Мосты бывают однопутные или двухпутные. На двухпутных опоры сооружают общие под два пути, а пролетные строения чаще делают раздельными, однопутными. Длина мостов через крупные реки может достигать нескольких километров, высота виадуков – 100 м и более.

Большое распространение на железных дорогах получили водопропускные трубы (рис. 7). Их сооружают, как и малые мосты (рис. 8), на не больших водотоках. Над трубами отсыпают обычные насыпи высотой не менее 1 м. Трубы, как правило, предпочтительнее малых мостов: стоимость сооружения их ниже, а эксплуатация – проще. Поэтому малые мосты прежних лет постройки при переустройстве часто заменяют водопропускными трубами, если они обеспечат пропуск расчетного потока воды и высота насыпи допускает это. Если насыпь низкая (до 2 м) и устроить водопропускную трубу невозможно, сооружают железобетонные лотки. Но и при достаточной высоте насыпи трубы нельзя сооружать на водотоках, где возможен самостоятельный ледоход или несущие селевые потоки.

Рис. 7 – Труба Рис. 7 – Труба |  Рис. 8 – Малый мост Рис. 8 – Малый мост |

В редких случаях, когда нет ярко выраженного лога и подступающая к земляному полотну вода, не скапливаясь, может просачиваться через насыпь в пониженную часть местности, устраивают специальные фильтрующие насыпи из камня. Для пропуска под путем малых водотоков, например оросительных каналов, в неглубоких выемках устраивают так называемые дюкера. Дюкер (рис. 9) представляет собой водопропускную трубу с колодцами по обоим концам. Водоток по нему следует по принципу сообщающихся сосудов от входного колодца с более высоким уровнем воды к выходному с низким уровнем.

В горных районах, чтобы избежать многочисленных обходов и разработки глубоких выемок, нередко прокладывают пути в подземных тоннелях (рис. 10). По заданным трассе и профилю удаляют горную породу, а образовавшуюся выработку закрепляют камнем, бетоном, железобетоном или металлическими тюбингами. Существуют два основных способа тоннельных работ:

- горный – требующий в нескальных грунтах закрепления выработки временной крепью;

- щитовой – с применением проходческого щита.

По назначению тоннели бывают железнодорожные, автодорожные, метрополитены, гидротехнические, коммунальные, горнопромышленные и другие. Иногда сооружают тоннели под руслом реки.

Продольный профиль пути в тоннеле должен иметь уклон в одну или обе стороны, как правило, не менее 3‰. Горизонтальные площадки длиной не более 300–400 м допускаются лишь как разделительные между двумя уклонами, направленными в разные стороны. Если необходимо расположить тоннель в кривой, радиус ее допускается не менее 600 м. Тоннели защищают от проникновения поверхностных и подземных вод водоотводами. Входы в тоннель укрепляют и оформляют в виде порталов. В тоннелях длиной более 1000 м при паровой и тепловозной тяге обязательно устройство искусственной вентиляции.

Рис. 10 – Тоннель Рис. 10 – Тоннель |  Рис. 11 – Галерея Рис. 11 – Галерея |

Тоннели имеют обделку из железобетона или бетона, а в тяжелых гидрогеологических условиях – из металла. В крепких, но выветривающихся трещиноватых скальных породах вместо несущей обделки разрешается применять облицовочную обделку, а в крепких невыветривающихся скальных породах, представляющих сплошной массив без трещин и прослоек, мягких или выветривающихся пород, допускается сооружение тоннелей без обделки и облицовки.

Особый вид горных сооружений галереи (рис. 11), напоминающие тоннель, но открытый сбоку и сверху, иселеспуски (рис. 12). Галереи защищают дорогу от обвалов горных пород на косогорах, а селеспуски предназначены для пропуска над нею грязекаменных потоков с гор, называемых селями. На крутых косогорах у берегов рек и морей при необходимости устраивают подпорные стены (рис. 13). Они удерживают от обрушения откос или защищают от подмыва в местах соприкасания с водой основание пути.

Рис. 12 – Селеспуск Рис. 12 – Селеспуск |  Рис. 13 – Подпорная стена Рис. 13 – Подпорная стена |

Проектируя мосты и трубы для магистральных линий, в расчет принимают расход и соответствующие ему уровни воды, вероятность превышения которых – один раз в 100 лет, и проверяют возможность пропуска наибольшего потока воды, вероятность которого – не чаще одного раза в 300 лет. Минимальная высота насыпи у сооружений должна обеспечить толщину засыпки над сводами мостов не менее 0,7 м, а над трубами – не менее 1 м, считая от поверхности свода или трубы до подошвы рельса.

Пересечения станционных путей с другими железными дорогами, трамвайными путями, троллейбусными линиями, магистральными улицами общегородского значения и скоростными городскими дорогами, как правило, необходимо устраивать в разных уровнях. В местах интенсивного пешеходного движения через пути с частым движением поездов или с большой маневровой работой сооружают пешеходные тоннели или мосты. Минимальная ширина этих тоннелей 3 м, а мостов – 2,25 м. Для пропуска поверхностных вод под станционными путями сооружают лотки или трубы.

Искусственные сооружения по протяжению составляют менее 1,5% общей длины пути, но доля их в общей стоимости железной дороги равна почти 10%; стоимость одного погонного метра моста и тоннеля в десятки раз выше, чем обычного пути. Поэтому их строят капитальными, рассчитанными на длительный срок эксплуатации.

При наименьших затратах на постройку искусственное сооружение должно полностью отвечать своему назначению, быть простым и дешевым в эксплуатации. Главное требование к искусственным сооружениям – обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов с установленными максимальными скоростями при минимальных затратах на их ремонт и содержание. Перечень особо крупных и ответственных искусственных сооружений и порядок надзора и ухода за ними устанавливаются начальником железной дороги.

Верхнее строение пути

1.1. Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути

1.2. Балластный слой

1.3. Шпалы

1.4. Рельсы

1.5. Рельсовые скрепления. Противоугоны

1.6. Бесстыковой путь

1.7. Устройство рельсовой колеи

Источник