Способы укрепления бортов карьера

Технические науки/10.горное дело

Асп. Муромцев Д.Н., д.т.н. Головин К.А. , к.т.н. Белякова Е.В.,

асп. Кашковский Н.В..

Тульский Государственный Университет, Россия

СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ БОРТОВ КАРЬЕРОВ

Аннотация: При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом зачастую требуется укрепление бортов карьеров. Существует ряд традиционных методов закрепления, имеющих свои недостатки. Альтернативой им является метод гидроструйной цементации пород, имеющий ряд преимуществ, высокую прогнозируемость результатов закрепления, и широкую область применения.

Ключевые слова : hydro-jet cementation, rocks, rock con- crete, massif fixing, aqua-cement solution, drilling machine, drilling column, nozzle, dimension range of equipment.

При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом одним из актуальных вопросов является устойчивость бортов карьера. Борт карьера считается устойчивым в том случае, если до конца отработки сохраняются его проектные параметры. Однако во многих случаях проектные параметры бортов карьера нарушаются т.к. при расчетах невозможно предугадать все, в том числе климатические и сейсмические факторы. Трещины в горном массиве вызывают обрушение горных пород на транспортные бермы, оползни и осыпи подвергают опасности не только технику и оборудование, но работников предприятия. В ряде случаев деформации уступов вызывают остановку работы карьера, большие финансовые и физические затраты на устранение последствий. Поэтому совершенствование способов укрепления неустойчивых участков бортов карьера является актуальной научной задачей.

Практика применения искусственных способов закрепления неустойчивых горных пород показала, что их использование в разы сокращает расходы предприятия на вскрышные работы, и на работы, связанные с обрушения бортов. В настоящее время существует ряд способов искусственного укрепления неустойчивых бортов карьера.

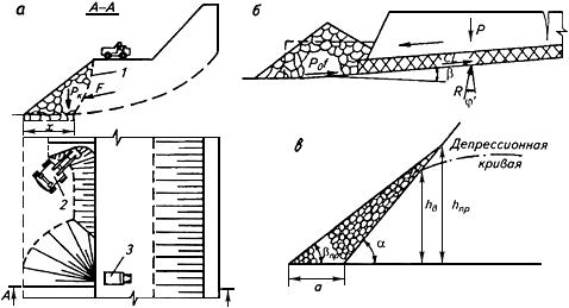

Так, например, способ засоления используется для увеличения связности пород с целью повышения устойчивости бортов карьера. Сущность данного способа заключается в нагнетании через скважину соляного раствора, который в свою очередь вступает в химическую реакцию с горными породами. (Рис.1) [1]

Экспериментальные исследования укрепленного вскрышного комплекса показывают, что после засоления бортов их прочность увеличилась примерно на 26%.

Но данный способ применим только при небольших объемах горных пород подлежащих закреплению, поэтому в горном деле их применение ограничено.

Рис. 1 Способ засоления пород

Также широко известен способ укрепления оползнеопасных откосов с помощью подпорных стенок с породной пригрузкой (контрфорсом). На карьере «Аксай» с помощью вышеназванного способа проводили эксперимент по укреплению оползнеопасных участков, и выявили, что данный способ позволяет поддерживать оползнеопасные участки, а также дает возможность выкручивать угол откоса борта на 5-7°.[2]

Рис.2 Этапы укрепления откосов с помощью подпорных стенок

а- последовательность отсыпки контрфорса (1) автосамосвалом (3) в забое экскаватора (2);

б – временная пригрузка рабочего борта; в – пригрузка фильтрующим материалом обводненного уступа.

Недостатком данного способа является поверхностный характер воздействия. В следствие чего, он не эффективен для предотвращения деформаций и обрушений бортов карьеров, сложенных породами глинистого состава с нежестким сцеплением минеральных частиц между собой.

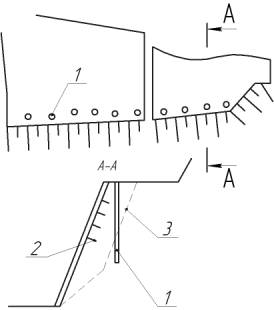

Зачастую на карьерах используется способ упрочнения откосов и стабилизации оползней с помощью железобетонных свай набивного типа. Сущность способа заключается в бурении скважин в массиве горных пород, установке в них металлической арматуры (гибкой, жесткой, стальных канатов и пр.), подготовку к бетонированию или цементированию, набивку скважины цементным раствором или бетоном. В качестве наполнителя скважины используется щебень размером ≤40мм.

При проведении работ по искусственному укреплению бортов карьеров сложенных песчаниками и алевролитами и подверженных оползневым явлениям, как правило, применяются сваи набивного типа диаметром 150—230 мм. Железобетонные сваи (арматура — рельсы Р-33) располагаются в один ряд с интервалом 3—4 м.

Недостатками данной технологии является сравнительно высокая цена и значительная динамические воздействия на массив.

Рис.3 схема укрепления участка с помощью железобетонных свай набивного типа

1 — железобетонные сваи; 2 — железобетонные штанги; 3 — расчетная поверхность скольжения

К общим недостаткам описанных способов укрепления неустойчивых бортов карьера следует отнести значительные материальные затраты и повышенные требования к обслуживающему персоналу, вызванные сложностью обслуживаемого оборудования и опасными условиями работы.

Альтернативой традиционным методам закрепления является технология гидроструйной цементации

Технология гидроструйной цементации (далее по тексту — ГСЦ) горных пород появилась практически одновременно в трех странах — Японии, Италии, Англии. Инженерная идея оказалась настолько плодотворной, что в течение последних двух десятилетий технология ГСЦ мгновенно распространилась по всему миру, позволяя не только более эффективно решать традиционные задачи, но и найти новые решения иных сложных проблем в области подземного строительства.

В настоящее время, как в нашей стране, так и во всем мире ГСЦ горных пород (Jеt grouting) является наиболее прогрессивной технологией закрепления слабых и неустойчивых пород для последующей проходки горных выработок или строительства подземных сооружений; возведения противофильтрационных завес; укрепления откосов, стенок котлованов и т.д.

Сущность технологии ГСЦ горных пород заключается в использовании кинетической энергии высокоскоростной суспензионной водноцементной струи, направляемой на разрушение и перемешивание горной породы в массиве без создания в нем избыточного давления. [3]

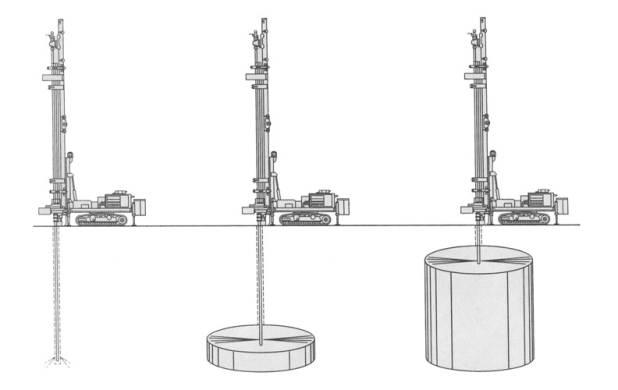

Технология закрепления массива ГСЦ осуществляется в два этапа (рис. 4): в первом этапе специальной оборудованной установкой для ГСЦ бурят скважину на расчетную глубину с одновременной промывкой скважины цементным раствором под небольшим давлением (5 МПа), который подается в породоразрущающий элемент. Во втором этапе производят подъем колонны с одновременным вращением (до 25 об/мин) и повышают давление подаваемого цементного раствора до 50МПа создавая струю с высокой кинетической энергией. В результате цементный раствор разрушает окружающий массив, перемешивается с ним в режиме «mix-in-place» (перемешивание на месте) и образуется породный массив диаметром до 2.5м из совершенно нового материала – породобетона с высокими несущими и противофильтрационными показателями.

Рис. 4. Технологическая последовательность получения закрепленного массива способом ГСЦ:

а — бурение пилотной скважины; б – разрушение и перемешивание горной породы водоцементной суспензионной струей; в — извлечение буровой колонны из закрепленного массива

К преимуществам данной технологии по сравнению с другими способами искусственного укрепления неустойчивых горных пород следует отнести: высокую скорость работы, возможность работы в стесненных условиях, экономичность, простоту конструкции отсутствие негативных динамических воздействий.

По сравнению с традиционными технологиями инъекционного закрепления гидроструйная цементация позволяет закреплять практически весь диапазон пород — от гравийных отложений до мелкодисперсных глин и илов, улучшая прочностные и деформационные свойства любых сжимаемых горных пород как природного, так и техногенного происхождения. Еще одним важным преимуществом ГСЦ является высокая предсказуемость результатов закрепления.[4]

Таким образом мы видим явные преимущество метода ГСЦ перед другими способами искусственного укрепления бортов карьера. Широкое применение этого метода в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, подземных разработках говорит о его эффективности применения. Однако, отсутствие опыта применения ГСЦ в открытых горных разработках и делает актуальной поставленную научную задачу – выбор и обоснование параметров способа укрепления бортов карьера с помощью ГСЦ.

1. Певзнер М.Е. Борьба с деформациями горных пород на карьерах. М.: Недра, 1978. — 255 с.

2. Беляев В.Ф., Пястолов Л.П. Механические и физические способы укрепления горных пород. М.: Недра, 1967. — 115 с.

3. Бреннер В.А., Головин К.А., Пушкарев А.Е. Разработка оборудования для закрепления неустойчивых горных пород методом ГСЦ Изд-во ТулГУ, 2007. 206с. Ил.

4. Головин К.А., Ковалев Р.А., Пушкарев А.Е. О применении метода гидроструйной цементации пород в горном деле. Горный журнал, №6, 2008

Источник

Деформация уступов и бортов карьера. Способы их укрепления.

ДЕФОРМАЦИЯ ОТКОСОВ на карьерах— изменение формы откосов уступов карьеров и бортов отвалов под воздействием естественных и горно-технологических факторов. Деформации откосов возникают в результате несоответствия угла наклона или высоты откосов технологии ведения основных горных и дренажных работ, геологических и гидрогеологических условий месторождения; подработки откосов подземных горных выработок; неправильного выбора методов расчёта параметров откоса и т.п.

Различают следующие виды деформации откосов: осыпи, обрушения, оползни и оплывины. Иногда в качестве отдельного вида деформации откосов выделяют просадки, но они обычно являются начальной стадией одного из перечисленных видов. В обрушение иногда вовлекаются десятки и сотни тысяч м3 пород (например, в 1961 на Абаканском карьере). Оползни захватывают большие массивы пород и могут развиваться в течение нескольких лет, например, на Зыряновском карьере оползень объёмом более 1 млн. м3 развивался несколько лет и привёл к выходу из строя ряда сооружений. Оплывины носят катастрофический характер и опасны для горнотехнических сооружений и жилых районов. Так, внезапным оплыванием 300 тысяч м3 пород отвала на Калининградском комбинате была заполнена выездная траншея карьера; на карьере Лебединского ГОКа водонасыщенные горные породы в результате взрывных работ перешли в тиксотропное состояние и образовали оплывину объёмом более 50 тысяч м3, распространившуюся на 200 м.

Для предотвращения деформации откосов уступов и бортов отвалов применяют дренирование пород и пригрузку из песчано-гравийных и скальных пород, придают откосам оптимальные углы, соответствующие свойствам пород, проводят заоткоску уступов, укрепляют откосы анкерами, железобетонными сваями, контрфорсами, цементацией, электросиликатизацией, торкретированием, а также проводят посадку зелёных насаждений.

22.Технология разработки месторождения строительных горных пород.Технология добычи блочного камня

Технология добычи блочного камня включает в себя следующие основные операции: выемку блоков из массива, его разделку, подъем и транспортирование блоков на поверхность. При выборе погрузочных и подъемно-транспортных средств необходимо учитывать, что кроме блоков в карьере имеется бутовый камень. Технология добычи тесно связана с системой разработки месторождения, способом его вскрытия и типом применяемого оборудования.

Существует несколько классификаций систем открытой разработки. Наибольшее распространение получили классификации, предложенные Е.Ф. Шешко, Н.В. Мельниковым, М.Г. Новожиловым и В.В. Ржевским.

Классификации систем разработок, предложенные Е.Ф. Шешко и Н.В. Мельниковым, характеризуют в основном процессы вскрытия, способы их производства и перемещения породы в отвал. В основу классификации М.Г.

Новожилова положены малая механизация, экскаваторные работы и схемы отвалообразования. Все эти классификации пригодны для условий разработки месторождений с большим коэффициентом вскрыши и для добычных работ, при которых основным процессом является дробление горной массы.

В настоящее время имеется несколько классификаций. Классификация проф. Е. Ф. Шешко. Основной признак этой классификации — способ перемещения пустых пород. Соответственно все системы разделяются на три основные группы: бестранспортные, транспортные и комбинированные. Каждая группа, в свою очередь, подразделяется: бестранспортные — на три системы по способу перемещения пустых пород во внутренние отвалы (с непосредственной перевалкой экскаваторами, с кратной перевалкой экскаваторами, с перевалкой отвалообразователями); транспортные — на три системы по направлению перевозки пустых пород транспортными средствами (с перевозкой во внутренние отвалы, с перевозкой на внешние отвалы, с частичной перевозкой во внутренние и частично на внешние отвалы); комбинированные — на две системы по преобладанию способа перевалки или перевозки пустых пород (с преобладанием перевалки во внутренние отвалы, с преобладанием перевозки во внутренние или на внешние отвалы). Классификация акад. Н. В. Мельникова. Определяющий классификационный признак тот же, что и в предыдущей классификации. По этому признаку все системы разделены на пять основных групп: бестранспортные; транспортно-отвальные (в нее входят системы с перемещением пустых пород во внутренние отвалы посредством консольных отвало- образователей и транспортно-отвальных мостов); специальные (в нее входят системы с перевалкой пустых пород кабель-кранами, башенными экскаваторами или с удалением пород средствами гидромеханизации или колесными скреперами); транспортные и комбинированные.

Наиболее простой и универсальной является классификация систем разработки, предложенная В.В. Ржевским, в основу которой положен принцип направления выемки в плане. Эта классификация включает следующие схемы развития:

1. Веерную, при которой фронт вскрышных и добычных работ перемещается по вееру с центральным (общим) или рассредоточенным (два или более) поворотным пунктом;

2. Продольную, при которой однобортовой или двухбортовой фронт вскрыши и добычных работ перемещается параллельно короткой оси карьерного поля;

3. Кольцевую, при которой рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка ведется полосами от центра к границам карьера или наоборот;

4. Поперечную, при которой однобортовой или двухбортовой фронт вскрышных и добычных работ перемещается параллельно короткой оси карьерного поля.

На практике из-за сложности организации добычных работ веерное развитие горных работ на карьерах блочного камня не применяется. В предложенной классификации хорошо увязываются технологические операции по отбойке блоков и их транспортированию, так как системы разработки по направлению выемки позволяют учитывать очень важный фактор при добыче гранитных блоков — систему трещиноватости и направление облегченного раскола, а также транспортную схему.

По интенсивности разработки выделяются варианты с одно- или двусторонней выемкой. Подготовку нижележащих горизонтов карьера можно осуществлять с непрерывным углублением карьера, когда зарезку нового нижележащего уступа производят одновременно с добычными работами, или периодически, т.е. для образования нового уступа добычные работы на данном участке временно прекращают. При необходимости интенсивного развития добычных работ в глубину возможно применение кольцевого развития фронта работ от центра к периферии.

Независимо от условий залегания разработку месторождения производят с применением почвоуступной системы. В зависимости от залегания месторождения, его монолитности, развития и направления трещин отдельностей выемку можно производить наклонными или горизонтальными слоями, одним общим слоем (уступом) или несколькими (подуступами).

Планомерную отработку уступа начинают с разноса одного или обоих бортов разрезной траншеи в направлении к границам горизонта. Разрезные траншеи целесообразно располагать по простиранию продольных трещин и направлению облегченного раскола пород. Кроме разрезной траншеи, для удобства выемки блоков проходят специальные врубовые траншеи или щелевые врубы, которые следует располагать по простиранию поперечных трещин, т.е. в направлении, перпендикулярном к направлению облегченного раскола.

Существенными элементами системы разработки являются: высота уступа, угол откоса, ширина рабочей площадки и длина фронта работ.

Высота уступа гранитного карьера по правилам техники безопасности и эксплуатации не должна превышать 20 м. На практике высота разрабатываемого слоя при правильном ведении работ определяется расстоянием между горизонтальными трещинами отдельности, а при весьма

мощных отдельностях высота уступа (подуступа) обусловливается применяемой технологией отделения блока и типом оборудования.

Угол откоса уступа по правилам безопасности не должен превышать 80° для самых прочных пород. В то же время наличие вертикальных естественных трещин отдельностей и создание таких же искусственных щелей обусловливают образование прямых углов откоса. Безопасный откос уступов может быть достигнут путем разбивки его на ряд подуступов, наличие площадок между которыми, даже при отвесном положении подуступов, позволяет придавать уступам и бортам карьера безопасный угол откоса.

Размеры рабочих площадок уступов и подуступов определяются габаритами применяемого оборудования, высотой разрабатываемого слоя и величиной добываемых блоков. Размеры рабочей площадки при добыче блочного камня определяются шириной:

1. Подготовленной полосы для нижерасположенного уступа.

2. Забоя, которая зависит от размеров добываемых блоков; подъемно-транспортной площадки, достаточной для размещения кранового оборудования, автотранспорта, лебедок и вспомогательного оборудования для уборки мелкой породы.

Кроме величины добываемых блоков, на размеры рабочих площадок гранитных карьеров оказывает влияние также и принятая организация труда, а именно: производится ли разделка блоков требуемых размеров и их пассировка в карьере или эти работы выполняются на поверхности.

В зависимости от габаритов применяемого оборудования и размеров гранитных блоков ширина рабочих площадок достигает 80 м и более.

Одним из трудоемких процессов в технологии добычи при различных системах разработки месторождения является процесс отделения блоков (выемка) от массива. В то же время организация этого процесса влияет на один из основных показателей разработки — выход блочного камня. Выемка блоков может производиться по одностадийной схеме, когда получают сразу готовые товарные блоки, или по двустадийной, когда с целью снижения удельных объемов бурения и резания на 1 метр кубический добытого блока сначала отделяют крупный блок (монолит), а затем разделывают его на отдельные товарные блоки. Способы выемки блоков можно классифицировать по числу создаваемых плоскостей обнажения и способам отбойки блоков от массива.

Погрузочные и подъемно-транспортные работы на гранитных карьерах по добыче блочного камня, в отличие от аналогичных работ на других горных предприятиях, характеризуются наличием неделимых грузов большой массы в виде блоков, подлежащих выдаче из карьера.

В зависимости от способов вскрытия можно выделить следующие варианты схем погрузки горной массы:

-Верхняя погрузка блоков непосредственно на борт карьеров

-Нижняя погрузка блоков на подошву уступа карьера

-Комбинированная погрузка с выдачей горной массы непосредственно на поверхность или на подошву уступа карьера

Погрузочные и подъемно-транспортные работы в гранитных карьерах по добыче блочного камня определяют общий характер работ на карьерах: направление рабочего фронта, последовательность отработки уступов, развитие работ в глубину месторождения, типы и расположение основного оборудования.

При верхней погрузке отделяемые от массива гранитные блоки не опускают на подошву уступа, а непосредственно выдают на борткарьера, для чего необходимо иметь на борту карьера соответствующее подъемное оборудование.

При нижней погрузке отделяемые от забоя блоки опускают на дно (уступ) карьера, где грузят на автотранспорт и выдают на поверхность.

Возможно применение комбинированной схемы с организацией одновременно верхней и нижней погрузки.

При выборе той или иной схемы погрузки необходимо исходить из конкретных условий разрабатываемого месторождения. В частности, выбор нижней или верхней погрузки для гранитного карьера по добыче блочного камня в значительной мере зависит от расположения разрабатываемого месторождения относительно нормального уровня земной поверхности, а именно: если месторождение расположено выше уровня, то, как правило, следует выбирать схему с нижней погрузкой. Наоборот, при расположении месторождения ниже нормального уровня земной поверхности целесообразно применять верхнюю погрузку.

На многих карьерах штучного камня из-за высокого удельного веса рядовой горной массы (бутовый камень), составляющей до 70 % общей выдачи, часто неоправданно отдается предпочтение организации работ с нижней погрузкой. Действительно, для рядовой горной массы экскаватор и автотранспорт являются более эффективным оборудованием, чем кабельные краны. Однако необходимо учитывать, что, хотя штучный камень добывается в меньшем объеме, чем рядовая горная масса, стоимость его даже в меньшем объеме значительно превосходит стоимость попутной продукции и при объеме добычи 20 30 % составляет 70—90 % общей стоимости. Поэтому правильный выбор организации погрузочно-транспортных работ должен быть направлен в первую очередь на максимальное удешевление процесса добычи блоков.

Источник