- Тактика выживания при огневом контакте.

- Глава 1. Особенности ухода с линии прицеливания противника

- Читайте также

- Особенности ухода за рассадой

- Глава 3. Физиологические особенности прицеливания

- Глава 4. Технические особенности прицеливания

- Особенности весеннего ухода

- Особенности летнего ухода

- Особенности осеннего ухода

Тактика выживания при огневом контакте.

Если попытаться обозначить стратегию любого огневого поединка, на ближних дистанциях не вдаваясь в подробности, то она сводится к выполнению двух главных условий: остаться живым и поразить противника. Названная очерёдность характерна для законопослушных стрелков. Законопослушному стрелку остаётся, как правило, увы, роль второго номера, работа «от обороны». При этом он должен владеть тремя универсальными приёмами обороны:

1. Защита путём создания физической преграды между атакующим и обороняющимся;

2. Защита манёвром;

3. Защита нанесением упреждающего удара.

— Создание физической преграды.

Если вы попали на улице в перестрелку, сразу же падайте и откатывайтесь за любое возможное укрытие. Лучше разбираться в ситуации и принимать решение, находясь в относительной безопасности. Помните старое правило профессионалов: услышал выстрелы – падай, уйди за укрытие, сориентируйся и прими нужное решение. Во время проведения операции в любой, даже в самой спокойной обстановке сотрудник должен вести постоянный поиск возможных укрытий от нападения и, предвидя опасность, занимать позицию, наиболее выгодную для отражения нападения. Защитный барьер может быть не только физическим, но и визуальным. Отступив в тень, слившись с окружающей обстановкой, «закрутив» противника в ходе боя против света и т.д., сотрудник решает задачи визуального блокирования. Находясь за укрытием, необходимо помнить о том, что если укрытие находится слева, то стрелять необходимо с правой руки (плеча – для АК) и наоборот: если укрытие справа – стрелять с левой руки (плеча). При этом локоть руки, нажимающей на спусковой крючок автомата, должен быть опущен вниз, выпячивание в сторону подвергает его опасности поражения огнем. Если стрельба ведётся из положения стоя или сидя нельзя забывать о ногах, чтобы ноги не высовывались из-за укрытия. Вести огонь из-за укрытия предпочтительней с правой или левой стороны, а не сверху (особенно, если сверху укрытие имеет ровный срез).

Применительно к огневому поединку это означает: попал в переплёт, а поблизости нет укрытия – крутись как вошь на лысине, но не замирай на месте, ибо это смерти подобно. Перемещаясь, необходимо по возможности стараться «закручивать» поле боя, перемещаясь влево от себя (вправо от противника). Это делается потому, что человеку физически и психологически труднее стрелять, поворачиваясь вправо, нужно перемещать весь корпус или поворачиваться всем телом. Отсюда меньшая точность стрельбы. Кроме этого противнику, находящемуся за укрытием, придётся стрелять с левого плеча или открываться под огонь прикрывающих. Рекомендуется при наличии под рукой каких-либо предметов (портфеля, сумки и т.п.) при близком огневом контакте бросить этот предмет в противника. Это действие отвлекает противника от прицеливания и может перевести его в состояние осмысления (оценки) происходящего, мгновения которого могут быть достаточны для ухода с линии огня и подготовки к ответной стрельбе. Часто противник в таких ситуациях переносит огонь на брошенный предмет чисто механически без понимания того, что делает, или начинает реагировать на него как на опасность, пытаясь отклониться в сторону, отбежать и т.п. В темноте или помещениях можно использовать эффект ослепления при помощи фонарика, при наличии такового. Этих «мелочей» может вполне оказаться достаточно для того, чтобы укрыться от огня противника и в следующее мгновение встретить его во всеоружии.

— Лучшая защита — нападение.

Наступление – тоже манёвр. Отсюда третий вид обороны – нанесение упреждающего удара. Какие надёжные барьеры ни строй, сколько ни бегай от противника, угроза остаётся и требует устранения. Радикальным решением становится только нанесение удара. Для законопослушных стрелков характерен скорее ответный, а не упреждающий удар. Преступник всегда (за редким исключением) имеет преимущество во внезапности, а иногда в силах и в средствах. Поэтому ответный удар по эффективности должен превосходить любое внезапное нападение. Во главу угла здесь ставится отработанная до рефлекторного уровня точная стрельба на поражение. Здесь всё решает слаженность действий стрелка или команды на интуитивном уровне. При всём опыте и самоотверженности каждого она достигается долгими совместными тренировками в различных ситуациях. Тактически и технически грамотно используя первые два приёма защиты, сотрудникам необходимо снизить эффективность первой атаки противника и нанести удар, исключающий возможность корректировки огня нападающим. Огневой поединок на ближних дистанциях характеризуется не только внезапностью, но и скоротечностью. Поэтому все три приёма защиты используются как одно целое. Даже при условиях работы в команде сотрудник должен психологически и физически быть готов действовать в одиночку. Учитывая всё вышеизложенное, выведем некоторые правила огневого контакта:

1. При выезде на задержание преступника, предполагающее возможность огневого контакта, вооружайтесь оружием, имеющим большое количество боеприпасов (из пистолетов АПС, ПЯ и т.п.). Не ленитесь писать рапорта с просьбой о выделении для проведения специальной операции (мероприятия) дополнительных магазинов и боеприпасов. Особенно это касается стандартного вооружения – пистолетов ПМ или ПММ. В случае реального огневого контакта 16 или 24 патронов, входящих в стандартный комплект ПМ и ПММ, соответственно, может даже не хватить на дезориентацию и отвлечение (запугивание для лишения возможности вести прицельный огонь) противника ответным огнем.

2. Оба глаза при стрельбе должны быть открыты для лучшего контроля ситуации и корректировки огня.

3. Линия прицеливания не должна, ни при каких условиях, пересекать тело напарника. При необходимости оружие должно опускаться, а указательный палец должен лежать на спусковой скобе.

4. Нельзя быть статичной мишенью, перемещаться по возможности вперед и влево от себя, ставя противника в неудобное положение (против солнца и т.п.). Не давать противнику пристреляться. Контролировать перемещения своей группы, не сбиваться в кучу. При невозможности отхода – организованно, обеспечивая прикрытие друг друга, отойти к ближайшему строению и т.п. и организовать круговую оборону.

5. Контролировать расход боеприпасов, оставляя на отход 50% (25%-минимум).

6. Стрелять всегда двойным выстрелом FLASH для надёжного поражения противника.

7. Если укрытие рядом – падать и откатываться за него. Из-за укрытия стрелять справа или слева, а не сверху, помня о необходимости перекладывания автоматического оружия с плеча на плечо.

8. В случае неожиданного столкновения с несколькими противниками ни в коем случае не убегать, а немедленно открыть направленный огонь в сторону противника, одновременно перемещаясь вперёд и влево от себя. При этом боковым зрением наметить укрытие и там перезарядиться.

9. В момент нападения или перед контратакой отвлекай противника бросками предметов, использованием специальных средств и т.п.

10. Если твой товарищ ранен в перестрелке, не пытайся оказывать ему помощь немедленно. Откатись в укрытие и сориентируйся. И только тогда решай задачи эвакуации раненого с помощью товарищей или дымовых шашек и прочих приспособлений.

Вывод по вопросу

При организации или подготовки задержания вооруженных преступников следует понимать, что: во-первых, эти мероприятия нуждаются в серьезной, скрупулезной проработке, оперативном управлении и качественной связи; во-вторых, подобными задержаниями должны заниматься только специальные, созданные и подготовленные для этого, подразделения ОВД; в-третьих, эти подразделения должны обеспечиваться всеми возможными специальными средствами, индивидуальными средствами защиты, вооружением и специальной техникой; в-четвертых, они должны готовиться по специальным программам обучения; в-пятых, подобные мероприятия всегда должны быть обеспечены возможностью незамедлительной квалифицированной медицинской помощи.

При этом следует помнить, что любой сотрудник ОВД может при выполнении оперативно-служебной задачи вступить в огневой контакт с вооруженным преступником, а значит должен знать и уметь воспользоваться приведенными приемами вооруженной обороны от вооруженного нападения.

Заключение

Подготовка сотрудников органов внутренних дел к действиям при ЧО организуется подразделениями по работе с личным составом в соответствии с приказом по органу внутренних дел об организации служебно-боевой подготовки на очередной год.

Теоретическая подготовка сотрудников органов внутренних дел к действиям при ЧО осуществляется на занятиях по служебно-боевой подготовке непосредственными руководителями подразделений. В образовательных учреждениях системы МВД России подготовка постоянного состава осуществляется подразделениями мобилизационной подготовки, мобилизации и гражданской обороны (подразделениями служебно-боевой подготовки), а курсантов и слушателей – на занятиях по тактико-специальной подготовке специалистами соответствующей кафедры.

Слаживание элементов группировки сил и средств осуществляется на практических занятиях (тренировках, тактико-специальных или тактико-строевых занятиях, групповых упражнениях и учениях) в рамках служебно-боевой подготовки, обучение органов управления на методических занятиях, групповых упражнениях, штабных тренировках, командно-штабных учениях оперативными управлениями (отделами, отделениями, группами) во взаимодействии с подразделениями по работе с личным составом.

В образовательных учреждениях системы МВД России слаживание элементов группировки сил и средств осуществляется на практических занятиях подразделением мобилизационной подготовки, мобилизации и гражданской обороны (подразделениями служебно-боевой подготовки) совместно с соответствующей кафедрой.

Занятия,тренировки и учения, как правило, проводятся на местности. При этом создается обстановка, максимально приближенная к реальной.

Состояние готовности территориальных органов к действиям при ЧО проверяется в ходе проведения инспекторских, контрольных проверок, комплексных и целевых (самостоятельных) выездов в полном объеме и по отдельным направлениям.

Успех и безопасность при проведении специальных операций (мероприятий) зависят от следующих составляющих: грамотного планирования; оперативного непрерывного управления силами и средствами; исчерпывающего информационного (оперативно-разыскного и т.п.) и материально-технического обеспечения; качественной и бесперебойной связи между функциональными группами; единых стандартов коммуникативного, вербального, визуального, голосового и других видов общения (обмена информацией); качественной специальной подготовки функциональных групп; индивидуальной готовности всех сотрудников ОВД к подобным специальным операциям (мероприятиям), что может достигаться только общими едиными стандартами тактико-специальной, огневой и физической подготовки.

Каждый сотрудник органов внутренних дел знает: служба связана с риском. Но многие начинают в это верить только тогда, когда рядом свистят пули. Чтобы не было поздно, поверьте сейчас – это может произойти именно с Вами.

Каждый сотрудник полиции знает, что в критической ситуации немало зависит от него самого. Но многие начинают в это верить, лишь выполнив задачу и оставшись в живых. Поверь сейчас – не всегда можно уйти от опасности, но всегда можно уменьшить ее. И это надо уметь.

Наш опыт и опыт зарубежных коллег показывает – риск стать жертвой физического насилия, провокаций, шантажа будет значительно меньше, если сотрудник придерживается следующиепринципов безопасности:

Руководствуйся здравым смыслом.

Не «разжигай» противника, «гаси» его.

Владей: собой, информацией, оружием, ситуацией.

Необычное может быть сигналом опасности.

Ключ к успеху – подготовка. «Победа любит подготовленных».

В критической ситуации ты будешь действовать так, как научишься.

Прежде, чем войти – знай, где выход.

Имей план, особенно – на худший вариант.

Знай, что о тебе знают.

Избегай шаблона, будь непредсказуем.

Не «замерзай» – действуй!

Ищи ложку меда вбочке дегтя: используй свою неудачу.

Сделай стресс своим союзником.

Не расслабляйся слишком быстро.

Избегай «тоннельного» видения.

Плохо – переоценить противника, хуже – недооценить.

«Верь себе – работай в команде»: первыми погибают одиночки.

Руководствуйся здравым смыслом.

Не «разжигай» противника, «гаси» его.

Владей: собой, информацией, оружием, ситуацией.

Необычное может быть сигналом опасности.

Ключ к успеху – подготовка. «Победа любит подготовленных».

В критической ситуации ты будешь действовать так, как научишься.

Прежде, чем войти – знай, где выход.

Имей план, особенно – на худший вариант.

Знай, что о тебе знают.

Избегай шаблона, будь непредсказуем.

Не «замерзай» – действуй!

Ищи ложку меда вбочке дегтя: используй свою неудачу.

Сделай стресс своим союзником.

Не расслабляйся слишком быстро.

Избегай «тоннельного» видения.

Плохо – переоценить противника, хуже – недооценить.

«Верь себе – работай в команде»: первыми погибают одиночки.

Источник

Глава 1. Особенности ухода с линии прицеливания противника

Глава 1. Особенности ухода с линии прицеливания противника

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, УХОДЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗГОТОВКИ К СТРЕЛЬБЕ

Основным элементом технико-тактической подготовки стрелка к бою с вооруженным противником является обучение уходу с линии прицела. Непрерывные, осознанные системные движения позволяют стрелку не только успешно уходить с линии прицела противника, но и скрывать начало своей контратаки, затруднять атаку противника, экономично распоряжаться ресурсами организма, чутко и мгновенно реагировать на изменение ситуации, держать под контролем движения нескольких противников одновременно и производить точный выстрел в нужное время.

Правильно передвигаясь, стрелок в любой боевой обстановке может создавать для себя максимально благоприятные условия для прицеливания (как классического, так и интуитивного) и своевременного выстрела. Все передвижения должны выполняться быстро и в то же время пластично, как бы перетекая одно в другое.

Во время перемещений и уходов стрелок занимает производные положения изготовки к стрельбе. Рассмотрим некоторые из них.

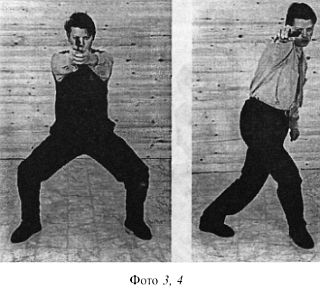

1. Изготовка для стрельбы в боевой стойке, в узкой фронтальной стойке, в широкой фронтальной стойке, в стойке ноги скрестно (фото 1–4).

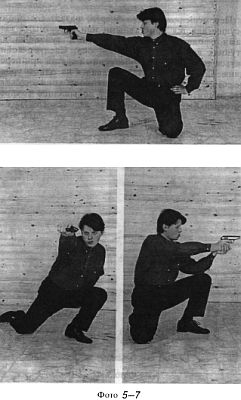

2. Изготовка для стрельбы с колена с одной и двух рук (фото 5–7).

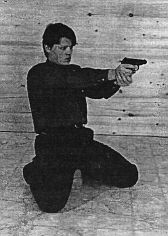

3. Изготовка для стрельбы с обоих колен (фото 8).

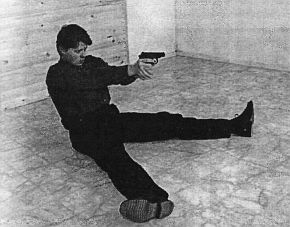

4. Изготовка для стрельбы сидя (фото 9).

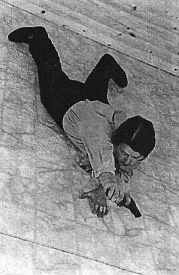

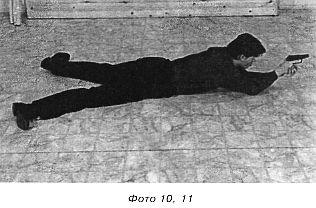

5. Изготовка для стрельбы лежа с одной и двух рук (фото 10, 11).

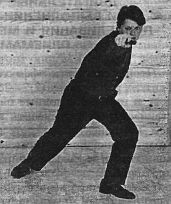

6. Изготовка для стрельбы в выпаде вперед-в сторону (фото 12).

Фото 12

7. Изготовка для стрельбы в выпаде в сторону (фото 13).

Фото 13

8. Изготовка для стрельбы в выпаде в сторону с наклоном вперед (фото 14).

Фото 14

Перемещение стрелка вперед, назад, в сторону осуществляется приставными или скрестными шагами с одновременным поворотом туловища на ступнях вокруг вертикальной оси. Следует добиваться того, чтобы тазобедренный сустав при передвижениях и разворотах оставался на одном уровне. Это уменьшит амплитуду колебания оружия, что значительно способствует повышению точности стрельбы.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УХОДА С ЛИНИИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМАМ УХОДА

Чтобы повысить эффективность ведения огня на близких расстояниях (2,5—25 м), необходимо рассмотреть и изучить основные параметры атакующих действий стрелка, определить влияние одних двигательных компонентов на результативность других. При этом сбивающие факторы должны быть связаны с основными действиями, направленными на поражение противника.

Особое внимание следует уделить использованию благоприятных моментов, созданных стрелком сознательными тактическими действиями либо спонтанно возникших в ходе поединка, для выполнения основного действия — прицельного выстрела, поражающего противника. Эти моменты необходимо использовать так, чтобы противник не успел изменить свое поведение, то есть преждевременно не спровоцировать его к непредсказуемым действиям. Значение имеют доли секунды, чтобы обезвредить противника за минимальное время, не получив самому поражения. В таких случаях стрелок действует автоматически — срабатывает навык быстрого ориентирования в различных экстремальных ситуациях.

Для достижения автоматизма действий необходимо, чтобы учебные поединки жесткостью временных рамок и напряженностью превосходили условия реальных столкновений с противником.

Необходимо знать, что средняя скорость реакции человека — 0,25 м/с (у мастеров — 0,15 м/с). Пехотинец бежит со средней скорость 4 м/с. Все это означает, что у человека, хорошо подготовленного тактически и знающего особенности прицеливания, всегда есть возможность (время) уклониться от выстрела противника. Секрет выживания в поединке очень прост: нельзя стоять на месте, необходимо постоянно двигаться, не давая прицелиться в себя, и нужно уметь очень хорошо стрелять, чтобы поражать противника с первого выстрела.

Рассмотрим ситуацию столкновения с противником, когда противник стоит лицом (правым, левым боком и т. д.) к стрелку, его оружие приведено в готовность для стрельбы и опущено вниз. Стрелок располагается на расстоянии 3—15 м от противника, оружие находится в кобуре или в другом закрытом месте и в боевую готовность не приведено.

Хорошо тренированный и знающий основы ухода с линии прицела стрелок начинает атаку ложным выпадом влево и несколько вперед (время 0,21—0,25 с), извлекая оружие и одновременно заряжая его. Какими действиями отвечает противник? В это время он осмысливает ситуацию, то есть происходит скрытая внутренняя работа по выработке и принятию решения. Время такого периода — от момента атаки стрелка до выведения руки с оружием противника — в среднем 0,33—0,38 с. Действия стрелка до момента постановки его левой ноги для выполнения тактически ложного выпада происходят в благоприятной обстановке. Если активных действий со стороны противника нет, то стрелок, используя правильную исходную позицию стойки для отталкивания в ложный выпад, сумеет навязать противнику свои условия.

Стрелок ставит ногу в твердую позицию опоры для отталкивания и переходит в фазу переключения движения (время на эту фазу действия нужно сократить до минимума — 0,12—0,14 с). К этому моменту правая рука стрелка должна лечь правильным хватом на пистолетную рукоятку, извлечь оружие из кобуры и снять с предохранителя.

Противник выводит руку с оружием в направлении тактического выпада в момент, когда действие подходит к завершению. Время движения его руки в этой фазе поединка составляет 0,02—0,03 с. А стрелок переходит ко второму ложному движению: ставит правую ногу впереди скрестно левой с одновременным досыланием патрона в патронник, наведением оружия на противника и произведением первого выстрела. Время на выполнение этих действий не должно превышать 0,24—0,28 с. В этот период дальнейшее выведение вооруженной пистолетом руки противника происходит в сторону ложного выпада.

На это у него уходит в среднем 0,26—0,28 с. Действия стрелка по извлечению и заряжанию оружия принуждают противника терять до некоторой степени контроль за управлением спуска, резко усиливая нажатие на спусковой крючок, что, в свою очередь, приводит к резкому сокращению практически всех мышц кисти руки, удерживающей пистолет. В результате этого ствол оружия в момент выстрела будет отклоняться влево-вниз, то есть в сторону от стрелка, уходящего в противоположном направлении. Одновременно выстрел в противника создает дополнительное психологическое, а в случае поражения — и физическое — давление на того, не позволяя ему перехватить инициативу и принуждая его самого уходить с линии прицела, что в значительной степени затруднено из-за неготовности опорно-двигательного аппарата к быстрому перемещению.

Таким образом, стрелок полностью контролирует ситуацию, что совершенно не означает остановки и прекращения его атакующих действий. Сделав выпад влево-вперед, стрелок перемещает центр тяжести тела на левую ногу, располагая тело левым плечом вполоборота к противнику, и в момент постановки левой ноги производит второй, но уже более точный, прицельный выстрел в противника (время, затрачиваемое на эти действия, не должно превышать 0,24—0,26 с).

Противник, понимая, что его выстрел пришелся в пустое место, начинает, уходя с линии прицела, перемещать оружие в сторону стрелка. Стрелок, контролируя движение оружия противника и действия его пальца со спусковым крючком, ставит свою правую ногу впереди скрестно левой, делает короткий ложный выпад влево (время 0,24—0,26 с), тем самым начиная фазу двигательного переключения, и резко уходит вправо, одновременно производя третий выстрел.

Противник, реагируя на дальнейшее перемещение стрелка влево (выполняемый ложный выпад), ускоряет движение оружия в его сторону, однако в этот момент стрелок уже должен завершить фазу двигательного переключения и приступить к выполнению выпада вправо. Рука противника с оружием вновь оказывается направленной туда, где только что был стрелок, то есть выстрел будет неточным. В дальнейшем цикличность действий может повторяться или усложняться комбинациями уходов с линии прицела. Ложный выпад можно сравнить с обманными движениями футболиста, гандболиста или баскетболиста, показывающего всем своим видом сопернику, что движение будет совершаться в одну сторону, а делая наоборот.

Во время выполнения любых перемещений, уходов и разворотов необходимо четко контролировать удержание оружия, видеть цель и прицельные приспособления, а также управлять спуском быстро, но всегда плавно, заставляя действовать указательный палец автономно от мышц руки, удерживающей оружие в нужном направлении. Только это может быть гарантией точной стрельбы.

Читайте также

Особенности ухода за рассадой

Особенности ухода за рассадой Как понять, что рассада качественная и готова к высадке в грунт Любая качественная рассада обязательно выглядит здоровой, упругой, имеет естественный зеленый цвет, достаточное количество полноценных листьев. Рассада практически всех

Глава 3. Физиологические особенности прицеливания

Глава 3. Физиологические особенности прицеливания Во время прицеливания стрелок располагает на одной линии прицел, вершину мушки и точку прицеливания и тем самым придает оружию соответствующее направление.Однако поскольку изготовка не может обеспечивать абсолютной

Глава 4. Технические особенности прицеливания

Глава 4. Технические особенности прицеливания СПУСК КУРКАМеткость стрельбы во многом зависит от правильного нажатия на спусковой крючок.Спуск курка с боевого взвода будет правильным, если он не сбивает наводку оружия в момент, предшествующий выстрелу, за счет движения

Особенности весеннего ухода

Особенности весеннего ухода Весной природа оживает, возрождается, наполняется новыми силами, для нашего же организма весна – время не столь радостное. Он находится на пределе, его ресурсы практически истощены, за зиму растрачен весь запас витаминов и микроэлементов.

Особенности летнего ухода

Особенности летнего ухода Летний уход заметно отличается от зимнего и весеннего. Дело в том, что летом в игру вступают новые природные факторы. Жаркое солнце атакует кожу ультрафиолетовым излучением, которое активно отнимает влагу у клеток.Сухость, традиционная

Особенности осеннего ухода

Особенности осеннего ухода Осенью на смену теплой погоде вновь приходят дождь, холодный ветер и низкие температуры. Конечно, после летнего блаженства рукам легче справляться с осенними невзгодами, но бросать их на произвол судьбы не следует, ведь впереди ждет суровая

Источник