Органы выделения у растений

У растений существуют специальные органы выделения. Они служат для разных целей:

- Для удаления ненужных или избыточных веществ, например, воды(гидатоды )

- Для выделения веществ, привлекающих насекомых-опылителей — нектара, феромонов и др.(нектарники)

- Для выделения пищеварительных соков листьями у растений — хищников, питающимися насекомыми (трихомы росянки, переваривающие железки Венериной мухоловки)

- Для выделения ранозаживляющих и склеивающих веществ (смоляные ходы, млечники, масляные, камедевые, слизевые железки)

- Для защиты от поедания животными — (трихомы крапивы, содержащие жгучие вещества)

Трихомы — железистые выросты клеток, напоминающие волоски, разрушаются при механическом повреждении, могут выполнять защитную роль:

Нектарники могут располагаться не только на цветках, но и на стеблях:

Млечники:

Железы с клееподобным веществом у росянки располагаются на тонких ножках, и напоминают капельки нектара.

Вещества могут выделяться наружу, а могут оставаться внутри особых клеток — цистерн, вплоть до их разрушения, например, при поедании животными или механического повреждения растения. Накапливаться в клетках могут не только жидкие вещества, но и твердые, например, кристаллы щавелевой кислоты.

У многих растений на листьях, плодах и других органах встречаются эфирные железы, вырабатывающие эфирные масла. Такие растения называются эфирномасличными. Эфирные масла нужны растениям, чтобы привлекать насекомых-опылителей, защищать от заражения микробами и грибами, поедания животными, кроме того, эфирные масла создают вокруг растения «подушку» с низкой теплопроводностью, защищающую растение от переохлаждения ночью и от перегревания днем.

Если у вас не открываются игры или тренажёры, читайте здесь .

Источник

Биология

Как растения удаляют ненужные вещества?

У растений нет специальной выделительной системы. Многие ненужные для них вещества откладываются в клетках, многоклеточных вместилищах и сохраняются на протяжении всей их жизни. От многих вредных веществ растения освобождаются во время листопада, при слущивании наружных слоёв коры — корки.

Некоторые растения от избытка воды и солей освобождаются через специальные, похожие на устьица группы клеток — водяные устьица, или гидатоды. Обычно они располагаются на верхушке и по краям листа. Выделяемые ими капли (росу) можно видеть на листьях утром в жаркую погоду.

Ещё по теме

Какие химические вещества вам известны?

В каких жизненных ситуациях мы пользуемся биологическими знаниями?

Почему численность океанических водорослей вблизи берегов гораздо выше, чем в открытом океане за сотни километров от берега?

Собаки разных пород могут внешне сильно отличаться друг от друга, но известно, что они дают между собой плодовитое потомство. Подумайте, относятся ли эти породы к одному виду. Если да, то выясните, как он называется.

Где живут рыбы, зайцы?

Чем физические явления отличаются от химических?

Подготовьтесь к дискуссии на тему «Мусоросжигающие заводы: за и против».

Где живут люди на нашей планете?

Каково значение фотосинтеза для всех организмов?

Почему сложно назвать 2—3 типичных для России вида растений или животных? Для какой страны Евразии это сделать легко?

Если материал понравился Вам и оказался для Вас полезным, поделитесь им со своими друзьями!

Источник

Биология. 6 класс

Конспект урока

Биология, 6 класс

Урок 9. Выделение у растений и животных

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке

- Как происходит удаление продуктов жизнедеятельности у растений и животных.

- Какие существуют механизмы и приспособления у растений и животных.

- Какое это имеет значение для организмов.

Выделение – процесс выведения из организма ненужных веществ, которые образовались в процессе обмена веществ.

*Протонефридии – органы выделения у плоских червей.

*Метанефридии – парные органы выделения большинства у большинства кольчатых червей.

*Мальпигиевы сосуды – органы, выполняющие функцию выделения у ряда наземных членистоногих.

Почка – основной орган выделительной системы позвоночных животных.

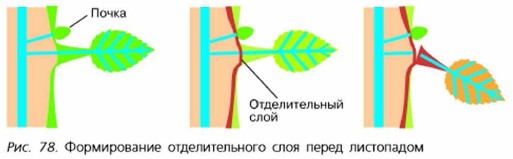

Листопад – процесс сбрасывания листвы растениями для удаления ненужных веществ и защиты от иссушения. Листопад у растений умеренного пояса происходит с наступлением зимы, а у растений субтропиков и тропиков – в засушливый период.

Основная и дополнительная литература по теме урока

- Биология. 5 – 6 класс. Линия жизни. / В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецов, З. Г. Гапонюк. – М.: Просвещение, 2018.

- Биология в схемах и таблицах / А. Ю. Ионцева, А. В. Торгалов.

- Введение в биологию. Неживые тела. Организмы: учеб. для уч — ся 5 – 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений / А. И. Никишов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.

- Биология. Живой организм. 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе / Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова. – М.: Просвещение, 2013.

- Биология. Обо всем живом. 5 класс: учебник / С. Н. Ловягин, А. А. Вахрушев, А. С. Раутиан. – М.: Баласс, 2014.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

На уроке будут раскрыты особенности процесса выделения веществ у растений и животных.

Удаление многих ненужных организму веществ у животных осуществляется через выделительную систему. А, как и что выделяют растения?

Растения, как и все живые организмы, обладают таким важнейшим свойством, как обмен веществ. К сожалению, еще широко распространен взгляд на растения как на поглотителей элементов минерального питания, в которые «что попало, то пропало». На самом деле растения активно и пассивно выделяют большое количество органических и минеральных веществ, в частности:

а) листья выделяют кислород, углекислый газ, транспирационную воду, летучие метаболиты (например, эфирные масла), ряд минеральных веществ;

б) дождевые воды, стекающие по листьям и стволам, вымывают из листьев значительное количество органических и минеральных веществ;

в) корни растений выделяют значительное количество продуктов фотосинтеза, которые используются микрофлорой ризосферы и симбиотическими организмами (микоризные грибы, азотфиксирующие бактерии и актиномицеты); корневые выделения содержат сахара, органические кислоты и ряд минеральных соединений;

г) перед отмиранием отдельных органов растений (например, листьев перед листопадом) из них происходит реутилизация («откачка») необходимых растению веществ (чаще всего соединений азота и фосфора) и накопление в отмирающих органах многих балластных веществ;

д) некоторые растения засоленных почв (тамариски, кермеки) способны выделять избыток солей в виде солевого раствора через особые «железки» на листьях;

е) как защитную реакцию растений можно рассматривать выделение смол, млечного сока и других веществ и ответ на травмирование их организмов;

ж) наконец, многие растения выделяют нектар благодаря имеющимся у них специальным «железкам» – нектарникам.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание 1. Выделите цветом правильные суждения.

- В процессе эволюции животного мира органы выделения появились на довольно поздних этапах.

- У губок и кишечнополостных специализированных органов нет и выделения из организма конечных продуктов обмена осуществляется путем диффузии через поверхность тела.

- Первые специализированные органы выделения – протонефридии появляются у кольчатых червей.

- Это разветвленная трубочка, которая открывается на поверхности тела порой.

- У кольчатых червей, которые ведут водный образ жизни, функционируют протонефридии.

- Они имеют вид трубок, которые одним концом открываются в полость, а противоположным концом – наружу.

- Органами выделения наземных беспозвоночных (паукообразных, насекомых) есть зеленые железы (мальпигиевы сосуды) количеством от двух до нескольких сотен.

Правильный вариант ответа:

- В процессе эволюции животного мира органы выделения появились на довольно поздних этапах.

- У губок и кишечнополостных специализированных органов нет и выделения из организма конечных продуктов обмена осуществляется путем диффузии через поверхность тела.

- Первые специализированные органы выделения — протонефридии появляются у кольчатых червей.

- Это разветвленная трубочка, которая открывается на поверхности тела порой.

- У кольчатых червей, которые ведут водный образ жизни, функционируют протонефридии.

- Они имеют вид трубок, которые одним концом открываются в полость, а противоположным концом – наружу.

- Органами выделения наземных беспозвоночных (паукообразных, насекомых) есть зеленые железы (мальпигиевы сосуды) количеством от двух до нескольких сотен.

Задание 2. Заполните пропуски в таблице. Сопоставьте органы выделения с группами животных и их представителями.

Источник

Выделение у растений, 6 класс, Сонин

Описание презентации по отдельным слайдам:

Тема урока: Выделение у растений Автор-составитель: Бобровская Е.В., учитель биологии МБОУ «Лицей «Эрудит», г.Рубцовска УМК Н. И Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс. Учебник. – М: Дрофа 2004 г, Н.И.Сонин «Живой организм.

Цель: Изучение процессов выделения у растений

У растений и грибов нет специальной выделительной системы. Многие ненужные для них вещества откладываются в клетках многоклеточных вместилищах и сохраняются на протяжении всей их жизни. От многих вредных веществ растения освобождаются во время листопада. Листопад принадлежит к числу наиболее характерных явлений осенней природы. Он ярче всего выражает сезонную периодичность в развитии растительного мира наших широт. Каждый год повторяется он, радуя вначале наш глаз бесчисленным количеством тонов и красок, в которые наряжается лес, а затем наводя невольную грусть унылым видом обнажившихся деревьев и меланхолическим шорохом опавшей листвы. Осень издавна считается скучной порой, мертвым сезоном в природе. Поэты сравнивают ее со старостью, грустят об ее приближении. Для натуралиста осень — интереснейшее время в году, пора интенсивных исследований и наблюдений, когда ярче всего выявляются многочисленные приспособления животного и растительного мира к условиям неблагоприятного сезона. В это время многое удается подметить в природе, объяснить многое непонятное. Многие проявления весенней природы без соответствующих осенних наблюдений будут казаться нам загадочными. Весна и осень неразрывно связаны между собою — это отдельные стадии единого жизненного цикла природы наших умеренных широт.

2. Что содержится в опавших листьях. Анализы опавших листьев показали, что в них содержится, кроме известного процента золы, значительное количество углеводов — органических веществ, содержащих углерод и выработанных лиcтом в результате поглощения им углекислоты из воздуха. Замечательно при этом, что опавшие листья значительно богаче углеводами, чем молодые. Таким образом, растение, ежегодно сбрасывая листву, лишается известного количества питательных веществ, которые не успевают полностью перейти в стебель. Однако подобная расточительность не приносит растению особого вреда. Углеводы — это вещества, которые в любом количестве могут быть получены растением из воздуха. Азот растение усваивает только из почвы в виде растворенных солей. И азота нередко растению не хватает. Поэтому оказывается, что азотистые вещества перед листопадом в значительных количествах передвигаются в ствол, где и перезимовывают или потребляются растением в течение зимы; вместе с азотистыми веществами из листьев выводятся и другие ценные для растения минеральные соли; тем не менее установлено, что значительная часть их все же остается в опадающих листьях. В листьях накапливаются ненужные и даже вредные вещества. Они удаляются из растений в процессе сбрасывания листьев. Опавшие листья представляют собой очень ценное удобрение. Благодаря им почва в лесу ежегодно обогащается перегноем, приобретая ряд важных свойств. Мы знаем, например, что почва широколиственного леса не промерзает зимой в силу значительного содержания гумуса и это дает возможность весенним растениям развиваться под снегом. Один гектар дубового леса получает более 5000 кг отпада (сухой вес листьев, хвороста и пр.), что дает примерно 520 кг золы.

Листопад – это естественное отделение листьев от стебля. В листьях накапливаются ненужные и даже вредные вещества. Они удаляются из растения в процессе сбрасывания листьев.

Источник

§ 32. Выделение у растений и животных

1. Как растения удаляют ненужные вещества? 2. Как удаляются ненужные продукты жизнедеятельности у животных?

Организмы в процессе жизнедеятельности образуют конечные продукты обмена, которые выделяются в окружающую среду. Освобождение от них называют выделением. У растений и грибов, в отличие от животных, нет специальной выделительной системы. Продукты обмена у них могут накапливаться в клетках и органах. Например, плодовые тела старых шляпочных грибов содержат ядовитые вещества, поэтому их нельзя употреблять в пищу.

Выделение у растений

У растений продукты обмена веществ накапливаются в вакуолях клеток, в специальных хранилищах, например в смоляных ходах у хвойных, млечных ходах у одуванчика и молочая. У многолетних растений они накапливаются в коре, иногда в древесине. Удаление продуктов жизнедеятельности у растений происходит через корни и опавшие листья. Установлено, что к осени в клетках листьев накапливаются вредные для растения вещества, которые удаляются из растения вместе с опадающими листьями.

Через устьица и чечевички коры, например березы, из растения удаляется углекислый газ (см. рис. 69).

Выделение сахаров у растений осуществляется специальными образованиями — нектарниками. У большинства растений они находятся в цветках, а у некоторых — на стеблях и листьях. Нектар обладает бактерицидными свойствами и защищает завязь цветка от микроорганизмов. К тому же нектар наряду с окрашенным венчиком и ароматом цветков является важным приспособлением для привлечения насекомых, осуществляющих перекрёстное опыление.

Через специальные железы растений в атмосферу выделяются летучие вещества, в том числе эфирные масла. К эфиромасличным растениям относятся пеларгония, мята, мелисса, эвкалипт. Многие из них используются в лекарственных целях, а также для ароматизации продуктов, изготовления парфюмерной продукции.

Опавшие листья растений содержат неорганические и органические вещества и представляют собой очень ценное удобрение. Поэтому садоводы закладывают листья в компостные кучи. Благодаря опавшим листьям почва в лесу ежегодно обогащается перегноем. Вот почему их не надо жечь. Вполне понятно, что сбор опавших листьев и вообще удаление лесной подстилки в лесу отрицательно сказываются па жизни деревьев.

В городах, где почва и воздух загрязнены выхлопными газами автомобилей, выбросами промышленных предприятий, в листьях накапливаются ядовитые вещества. Поэтому их нельзя использовать для приготовления компоста, а почву следует регулярно удобрять.

У растений вредные продукты жизнедеятельности удаляются во время листопада. Листопад обычен у деревьев и кустарников. Изредка встречается у трав, например у крапивы, недотроги. Массовый листопад, приводящий к полной потере листьев, происходит у растений умеренного пояса с наступлением зимы, а у растений субтропиков и тропиков в засушливый период.

У древесных растений умеренных широт подготовка к листопаду начинается задолго до наступления морозов. Перед листопадом листья меняют свою окраску с зелёной на жёлтую, оранжевую, красную и др. (рис. 77).

Это связано с тем, что к осени происходит старение листьев. В них накапливаются продукты обмена веществ, разрушается зелёный пигмент — хлорофилл. Более стойкие пигменты (красные, жёлтые и др.) сохраняются и придают листьям осеннюю окраску.

Сигналом к наступлению листопада служит сокращение длины светового дня. Установлено, что деревья вблизи уличных фонарей сохраняют листья дольше, чем растущие вдали от них.

Опадение листьев связано с появлением у основания листа отделительного слоя из легко разъединяющихся клеток (рис. 78). Поэтому даже при небольшом ветре листья опадают. Продолжительность листопада у различных растений неодинаковая. Берёза сбрасывает листья около двух месяцев, липа и дуб — в течение двух недель. Деревья, растущие в одиночку или небольшими группами, где они подвержены ветру, теряют листья раньше, чем растущие в лесу. Листопадные деревья в лесах умеренных широт стоят без листьев до восьми-девяти месяцев в году, во влажных тропических лесах — иногда всего несколько дней. Листопад играет важную роль в жизни леса — опавшие листья перегнивают и служат хорошим удобрением, предохраняют корни от вымерзания.

Но не все растения сбрасывают листья. Некоторые сохраняют их всю зиму. Это вечнозелёные кустарнички: брусника, вереск, клюква. Мелкие, плотные листья этих растений, слабо испаряющие воду, сохраняются под снегом. С зелёными листьями зимует большинство хвойных деревьев и кустарников. Некоторые травы, например земляника, клевер, чистотел, тоже уходят под снег зелёными.

Выделение у животных

У животных в процессе обмена веществ также образуются продукты жизнедеятельности. Поэтому каждое животное стремится сохранять нужные вещества и удалять вещества, которые ему не нужны, а иногда и опасны для него.

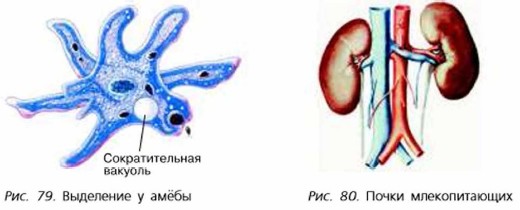

Животные по-разному избавляются от продуктов обмена. Например, амёба от излишков воды избавляется с помощью сократительной вакуоли (рис. 79), которая, периодически сокращаясь, выталкивает наружу находящуюся в ней жидкость. Всей поверхностью тела удаляются ненужные вещества у гидр, медуз.

У большинства многоклеточных животных функцию выделения выполняют специальные органы. Так, у дождевого червя есть канальцы — нефридии (от греч. нефрос — почка). У насекомых функцию выделения выполняют трубчатые выросты кишечника. У рыб продукты обмена удаляются через жабры и почки, которые являются основным органом выделения у позвоночных животных (рис. 80). У птиц и млекопитающих в процессе удаления ненужных веществ участвуют также лёгкие, кишечник, потовые железы.

Выделение. Почки. Листопад

Ответьте на вопросы

1. Где у растений накапливаются продукты обмена веществ? 2. Как происходит выделение вредных веществ у растений? 3. Какие продукты обмена веществ выделяются из организма позвоночных животных через лёгкие, кишечник, потовые железы?

1. Выпишите из текста параграфа новые понятия, найдите их определения в интернет-источниках, энциклопедических словарях.

2. Используя интернет-источники, научно-популярную литературу, подготовьте сообщение на тему «Значение процессов выделения у живых организмов».

Чем различается выделение веществ у растений и животных? Составьте сравнительную таблицу.

Источник