- Сущность гидропневматического способа удаления продуктов разрушения. Способы аэрации. Разновидности газожидкостных смесей и их отличительные признаки.

- Гидравлический способ удаления продуктов разрушения

- Способы удаления продуктов разрушения.

- Основы буровых процессов. Вопросы на экзамен. Ответы на вопр. экз. ОБП. 30 Способы удаления продуктов разрушения. Механический способ удаления

Сущность гидропневматического способа удаления продуктов разрушения. Способы аэрации. Разновидности газожидкостных смесей и их отличительные признаки.

Удаление продуктов разрушения (УПР) при бурении скважин может осуществляться несколькими способами, основными из которых являются следующие:

–комбинированный (гидропневматический или пневмогидравлический).

При комбинированном способе продукты разрушения удаляются из скважины потоком газожидкостной смеси (ГЖС) при одновременной работе бурового насоса и компрессора.

– аэрированные буровые растворы (впервые были использованы в мае 1953 г. в штате Юта США);

– пены (впервые были применены в 1962 г. в штате Невада при бурении скважины диаметром 1630 мм на испытательном полигоне по атомной энергии США).

Совокупность промывочных жидкостей, газообразных агентов и газожидкостных смесей называют очистными агентами.

Из всей совокупности очистных агентов наибольшим распространением пользуются промывочные жидкости (соответственно гидравлический способ удаления продуктов разрушения), поэтому им и уделена основная часть данного раздела.

Главные отличительные признаки глин и их химический состав. Основные глинистые минералы. Структурные элементы кристаллической решетки основных глинистых минералов.

Главными признаками глин являются высокодисперсное состояние, характеризующееся коллоидными и близкими к ним размерами частиц, гидрофильность (активное взаимодействие с водой), способность к адсорбции, ионному обмену, набуханию и проявлению упруго-вязко-пластичных и тиксотропных свойств в концентрированных и разбавленных суспензиях.

Перечисленные признаки глин определяются химическим составом, типом кристаллической решетки, её несовершенством и дефектами, а также размерами и формой частиц глинистых минералов.

Глинистые минералы по химическому составу представляют собой водные (содержащие кристаллизационную воду) алюмосиликаты. Суммарное содержание оксида алюминия (Al2O3), оксида кремния (SiO2) и воды достигает в глинах 75–90 %. Остальное приходится на долю других элементов периодической системы, среди которых явно преобладают Na + , K + , Ca 2+ , Mg 2+ и Fe 2+ .

На основании различий в химическом составе, строении кристаллической решетки и свойствах глинистые минералы объединяют в четыре основные группы, получившие название по ведущему минералу:

– группа монтмориллонита (монтмориллонит, бейделлит, сапонит, гекторит, соконит, нонтронит и др.);

– группа гидрослюды (гидромусковит, гидробиотит);

– группа каолинита (каолинит, диккит, накрит, галлуазит);

Содержание твердой фазы и посторонних твердых примесей (песка). Сущность методики и устройство приборов для их определения.

В то же время промывочные жидкости с одной и той же плотностью могут содержать разное количество твердой фазы

Концентрация в промывочной жидкости той или иной твердой фазы и других компонентов может быть определена с помощью установки ТФН-1.

Установка TФH-1 состоит из следующих основных узлов: нагревательного устройства, конденсатора, испарителя и измерительного цилиндра. Все основные узлы и детали установки расположены внутри металлического корпуса, имеющего откидную крышку.

Нагревательное устройство (pиc. 4.30) включает в себя электронагреватель 1 и термостат 2. Конденсатор представляет собой цилиндр 3, наполненный теплопоглощающим материалом 4. Внутри цилиндра расположена трубка 5, на верхнем конце которой приварена крышка 6, к которой крепится испаритель.

Испаритель (рис. 4.31) состоит из нижней камеры 1, верхней камеры 2, калибровочной крышки 3 и фильтра 4.

Измерительный цилиндр объемом 10 см 3 имеет шкалу с ценой деления 0,2 см 3 .

Нагрев пробы промывочной жидкости в нижней камере испарителя пpoизводится теплом корпуса термостата, который в свою очередь нагревается от электронагревателя. Пары жидкой фазы промывочной жидкости через верхнюю камеру испарителя и фильтр попадают в дренажную трубку, проходят конденсатор и в виде капель стекают в измерительный цилиндр. Разделение конденсата в измерительном цилиндре на составные части (вода и углеводородная жидкость) происходит за счет различных значений их плотности.

Рис. 4.30. Схема установки ТФН-1 Рис. 4.31. Испаритель установки ТФН-1 Рис. 4.30. Схема установки ТФН-1 Рис. 4.31. Испаритель установки ТФН-1 |

Техническая характеристика ТФH-1

Объем выпариваемой пробы промывочной жидкости, см 3 . . . 10;

Температура нагрева промывочной жидкости, °C . . . . 450 ± 50;

Продолжительность анализа, мин . . . . . . . . . . не более 60;

Основная приведенная погрешность определения концентрации

твердой и жидкой фаз, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . не более 4;

Электрическое питание установки . . . . . . . . переменный ток

напряжением 220 ± 45 В.

Твердые примеси. К твердым примесям, загрязняющим промывочную жидкость, относят все содержащиеся в ней грубодисперсные частицы, независимо от их происхождения. Присутствие в промывочной жидкости этих частиц, условно называемых «песком», существенно снижает ресурс работы гидравлических частей буровых насосов, вертлюга, гидравлических забойных двигателей, бурильных труб и их соединений. По этой причине концентрация «песка» в промывочной жидкости не должна превышать 2–3 %.

Для измерения концентрации «песка» используется металлический отстойник ОМ-2. Концентрация песка (Сп, %) – это объем осадка, который образуется при отстаивании в течение 1 мин разбавленной водой промывочной жидкости, отнесенный к объему исходной промывочной жидкости.

Отстойник ОМ-2 (рис. 4.32) состоит из цилиндра 1, крышки 2, пробирки 3, винта 4, опоры 5, основания 6 и резиновой прокладки 7.

Техническая характеристика ОМ-2

Объем отстойника до сливного отверстия, см 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100;

Объем крышки, см 3 . . . . . . . . 50;

Объем пробирки, см 3 . . . . . . . 10;

Цена деления шкалы пробирки, см 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1.

В ы п о л н е н и е о п ы т а. Промыть отстойник, залить в него сначала 200-300 см 3 воды, а затем полную крышку (50 см 3 ) испытуемой промывочной жидкости, которую предварительно необходимо тщательно перемешать.

Рис. 4.32. Отстойник ОМ-2 Рис. 4.32. Отстойник ОМ-2 |

Остатки промывочной жидкости на внутренних стенках крышки аккуратно смыть водой и вместе с нею вылить в отстойник. Затем, держа отстойник вертикально, долить воду до уровня отверстия на его боковой поверхности. После этого плотно закрыть отстойник крышкой, повернуть его в горизонтальное положение отверстием вверх и интенсивно взболтать содержимое отстойника, прижимая крышку и закрыв боковое отверстие пальцем.

Установить отстойник в вертикальное положение, встряхнуть его несколько раз с целью удаления воздуха из пробирки и оставить в покое на 1 мин. По истечении этого времени определить по делениям на шкале пробирки объем осадка в см 3 и, умножив его на два, получить содержание песка в промывочной жидкости, выраженное в процентах.

Содержимое отстойника вылить, промыть его водой и насухо вытереть.

Для чистки или замены пробирки следует вывернуть винт, а затем последовательно извлечь опору, основание и пробирку. Перед сборкой, проводимой в обратном порядке, следует проверить исправность резиновой прокладки и при необходимости сменить ее.

Источник

Гидравлический способ удаления продуктов разрушения

Удаление продуктов разрушения при гидравлическом способе осуществляется очистным агентом в виде потока промывочной жидкости.

Движущаяся с определенной скоростью жидкость должна обеспечивать: эффективное разрушение породы на забое; удаление продуктов разрушения, как из скважины, так и с забоя скважины; охлаждение породоразрушающего инструмента. В сложных геологических условиях промывочная жидкость выполнять ряд дополнительных функций: обеспечивает устойчивость стенок скважины при бурении малоустойчивых пород; препятствует фонтанированию напорных подземных вод или выбросу нефти и газа; обеспечивает удержание частиц продуктов разрушения во взвешенном состоянии в период прекращения циркуляции и др.

Кроме перечисленных обязательных требований к промывочной жидкости добавляется ряд дополнительных: снижение коэффициента трения бурового инструмента о породу; понижение твердости горных пород на забое; достаточная подвижность – должна легко перекачиваться насосом.’

С другой стороны промывочная жидкость не должна: разрушать (размывать) керн; проникать в толщу пород; снижать устойчивость пород в стенках скважины; выщелачивать растворимые элементы пород или соли; нагревать породы, имеющие отрицательную температуру; замерзать в скважине с отрицательной температурой.

Чтобы отвечать всем требованиям, промывочная жидкость должна иметь разнообразные свойства, сохраняющиеся достаточно длительное время, т. е. должна быть стабильной. К числу промывочных жидкостей относятся: техническая вода (пресная или соленая); структурные жидкости (искусственные или естественные глинистые растворы); эмульсии; газожидкостные смеси; аэрированная вода; пена.

Полная циркуляция характеризуется движением промывочной жидкости в циркуляционной системе по замкнутому кругу: поверхность-ствол-поверхность.

Неполная циркуляция промывочной жидкости происходит в случае полного ее поглощения в одном из пересекаемых пластов или ухода в трещины.

Местная или призабойная циркуляция жидкости заключается в том, что поток движется по замкнутому кругу в призабойной части скважины: буровой снаряд-ствол скважины-забой.

Схема прямой циркуляции заключается в том, что поток жидкости нагнетается в скважину по бурильным трубам, проходит внутри забойного инструмента, омывает забой и по стволу скважины возвращается на поверхность. Эта схема характеризуется простотой осуществления, но имеет недостатки: необходимость прокачивания большого количества жидкости; увеличение возможности возникновения аварий за счет обвалов стенок скважин.

Схема обратной циркуляции жидкости может осуществляться по-разному: при подаче жидкости по стволу скважины или по межтрубному пространству. Эта схема имеет ряд преимуществ: возможность получения высокой скорости восходящего потока при меньшем расходе промывочной жидкости и меньших потерях напора; улучшение условий формирования керна; уменьшение возможностей возникновения аварий.

Дата добавления: 2015-08-11 ; просмотров: 983 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Способы удаления продуктов разрушения.

Процесс разрушения горных пород при бурении скважин обязательно сопровождается удалением продуктов разрушения. В противном случае накапливающийся в скважине материал будет переизмельчаться, что повлечет за собой дополнительный износ породоразрушающего инструмента, снижение скорости создания скважины, расход лишней энергии и в конечном итоге – возникновение аварии.

Шлам можно удалять с помощью самого бурового инструмента или потоком циркулирующего в скважине очистного агента (жидкость, газ, воздух). В соответствии с этим различают следующие основные способы удаления продуктов разрушения: механический, гидравлический, пневматический и комбинированные.

При механическом способе продукты разрушения удаляются с помощью бурового инструмента при его подъеме на поверхность после углубки скважины или специального инструмента (винтового транспортера-шнека) при его вращении одновременно с углубкой. Кроме того, продукты разрушения могут залавливаться в стенки скважины без подъема на поверхность.

Гидравлический способ осуществляется с помощью потока промывочной жидкости, циркулирующей в скважине с определенной скоростью.

Пневматический способ заключается в выносе продуктов разрушения из скважины потоком сжатого воздуха или газов.

Комбинированные способы осуществляются с использованием двух или трех перечисленных выше способов одновременно или последовательно. Например, в процессе ударного бурения при наличии в скважине жидкости разрушаемая порода удаляется с забоя потоком жидкости и переходит во взвешенное состояние, а затем удаляется из скважины в желонке механическим способом – подъемом с помощью лебедки на поверхность.

Такая же схема может осуществляться и при вращательном бурении с промывкой или продувкой, когда значительная часть продуктов разрушения собирается в специальных улавливающих устройствах и поднимается на поверхность механическим способом. Применение того или иного способа зависит от вида и технологической схемы бурения скважин, технических средств и геологических условий или свойств горных пород.

Дата добавления: 2015-08-11 ; просмотров: 2200 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Основы буровых процессов. Вопросы на экзамен. Ответы на вопр. экз. ОБП. 30 Способы удаления продуктов разрушения. Механический способ удаления

| Название | 30 Способы удаления продуктов разрушения. Механический способ удаления |

| Анкор | Основы буровых процессов. Вопросы на экзамен |

| Дата | 09.01.2021 |

| Размер | 474.39 Kb. |

| Формат файла |  |

| Имя файла | Ответы на вопр. экз. ОБП.docx |

| Тип | Документы #166713 |

С этим файлом связано 2 файл(ов). Среди них: ТГП 2.docx, 2 часть История философии ТЕСТЫ.doc. С этим файлом связано 2 файл(ов). Среди них: ТГП 2.docx, 2 часть История философии ТЕСТЫ.doc.  Показать все связанные файлы Подборка по базе: Методы оценки своего функционального состояния и способы его рег, Методы и способы адаптации предприятия к условиям внешней среды., 1 Теоретические основы кредитных продуктов.docx, Витаминная ценность пищевых продуктов.docx, реферат. Способы тушения пожаров 2021.docx, Гепатит В — причины появления, симптомы заболевания, диагностика, Конфликты. способы разрешения.docx, экспертиза продуктов питания.docx, ПИЩЕВАЯ И БИОЛ. ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.doc, Задание по теме Управление конфликтами. Способы и правила разре Показать все связанные файлы Подборка по базе: Методы оценки своего функционального состояния и способы его рег, Методы и способы адаптации предприятия к условиям внешней среды., 1 Теоретические основы кредитных продуктов.docx, Витаминная ценность пищевых продуктов.docx, реферат. Способы тушения пожаров 2021.docx, Гепатит В — причины появления, симптомы заболевания, диагностика, Конфликты. способы разрешения.docx, экспертиза продуктов питания.docx, ПИЩЕВАЯ И БИОЛ. ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.doc, Задание по теме Управление конфликтами. Способы и правила разре 30) Способы удаления продуктов разрушения. Механический способ удаления. Механический — продукты разрушения удаляются с помощью бурового инструмента при его подъеме на поверхность после углубки скважины или специального инструмента (винтового транспортера) при его вращении одновременно с углубкой. Кроме того, продукты разрушения могут залавливаться в стенки скважины без подъема на поверхность. Механический способ удаления продуктов разрушения применяется при бурении неглубоких скважин в мягких рыхлых породах специальными забойными инструментами: буровыми ложками, змеевиками, желонками, стаканами. Весь выбуренный объем породы поднимается на поверхность вместе с породоразрушающим инструментом, что существенно снижает производительность труда при бурении. Продукты разрушения в таких условиях могут удаляться специальными устройствами грейферного типа. Грейфер — приспособление, предназначенное для извлечения и погрузки навалочных (сыпучих, пылевидных, кусковых) и штучных грузов. Конструктивная особенность грейферного ковша, состоящего из пары смыкающихся челюстей, позволяет работать «в глубину» без расширения границ копаемой области. Это нашло широкое применение в рытье (чистке) колодцев и бурении скважин. 31)Основные материалы для приготовления буровых растворов. Глины. Химический состав глин. Гидрослюда. Каолинит.

32) Способы удаления продуктов разрушения. Гидравлический способ удаления продуктов разрушения. Гидравлический – осуществляется с помощью потока промывочной жидкости, циркулирующей в скважине с определенной скоростью. Удаление продуктов разрушения при гидравлическом способе осуществляется очистным агентом в виде потока промывочной жидкости. Движущаяся с определенной скоростью жидкость должна обеспечивать в общем случае:

В сложных геологических условиях промывочная жидкость должна выполнять еще ряд функций:

33)Основные материалы для приготовления буровых растворов. Глины. Химический состав глин. Каолинит. Палыгорскит Глина — это связная несцементированная осадочная порода, состоящая из глинистых минералов. Главными признаками глин являются высокодисперсное состояние, характеризующееся коллоидными и близкими к ним размерами частиц, гидрофильность (активное взаимодействие с водой), способность к адсорбции, ионному обмену, набуханию и проявлению упруго-вязко-пластичных и тиксотропных свойств в концентрированных и разбавленных суспензиях. Глинистые минералы по химическому составу представляют собой водные (содержащие кристаллизационную воду) алюмосиликаты. Суммарное содержание глинозема (Al2O3), кремнезема (SiO2) и воды достигает в глинах 75 – 90 %. Остальное приходится на долю других элементов периодической системы, среди которых явно преобладают Na + , K + , Ca 2+ , Mg 2+ и Fe 2+ . Глины принято называть по названию основного минерала: монтмориллонитовые, гидрослюдистые, каолинитовые и палыгорскитовые.Монтмориллонитовые глины среди специалистов по бурению скважин принято называть бентонитовыми или просто бентонитом. 34) Гидравлический способ удаления продуктов разрушения. Классификация промывочных жидкостей (по С. С. Сулакшину и П. С. Чубику). 35) Материалы и химические реагенты — регуляторы технологических свойств буровых растворов. Глина — это связная несцементированная осадочная порода, состоящая из глинистых минералов. Масса природной глины держится в куске (комке) за счет сил сцепления (притяжения), действующих между элементарными пакетами глины. Глинопорошок представляет собой высушенную и измельченную глину с добавками или без добавок химических реагентов. Глинопорошки готовят из бентонитовых (ПБ), палыгорскитовых (ПП) и каолинит — гидрослюдистых (ПКГ) глин. По техническим условиям ОСТ 39-202-86 глинопорошки в зависимости от минералогического состава глинистого сырья, выхода из них глинистого раствора с определенной вязкостью и наличия модифицирующих добавок подразделяются на следующие типы и марки (табл. 1). 37) Виды и марки глинопорошков. Что такое модифицированные глинопорошки. Примеры. Марки глинопорошков. Модифицированные бентонитовые глинопорошки предназначены для приготовления пресных буровых растворов. Наибольший эффект от их применения проявляется в растворах с низким содержанием твердой фазы. В зависимости от сортности расход глинопорошков в неутяжеленных растворах колеблется от 3,54 до 10%, в утяжеленных — от 2 до 8%. Показатель концентрации водородных ионов должен быть в пределах 8-10.

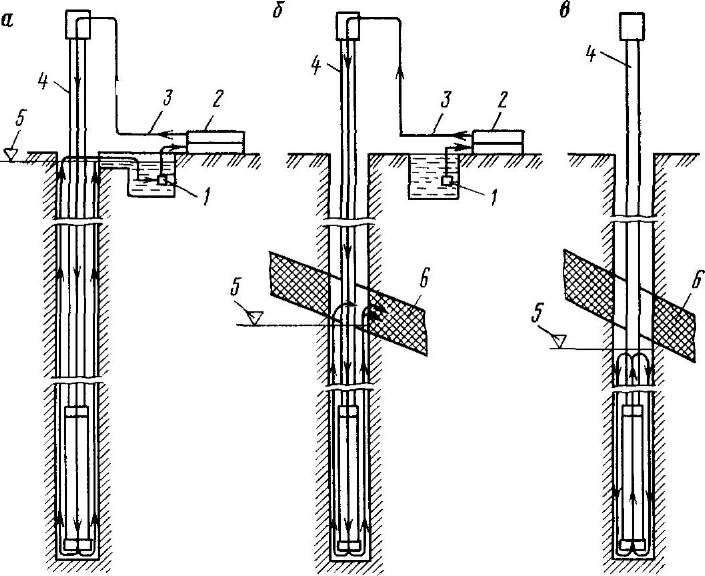

36) Схемы циркуляции промывочной жидкости: полная и неполная циркуляции жидкости. При гидравлическом способе удаления продуктов разрушения используются три основные схемы циркуляции жидкости или промывки скважин:

При этом может происходить полная, неполная и местная (призабойная) циркуляция жидкости. Полная циркуляция характеризуется движением промывочной жидкости в циркуляционной системе по замкнутому кругу: насос — бурильные трубы — ствол скважины — циркуляционные желоба и отстойники — насос (рис. 2, а). Неполная циркуляция промывочной жидкости происходит в случае полного ее поглощения в одном из пересекаемых пластов или ухода в трещины — жидкость по трубам достигает забоя, но не выходит на поверхность через устье скважины, а уходит в толщу пород (рис. 2, б). заключается в том, что поток движется по замкнутому кругу в призабойной части скважины: буровой снаряд — ствол скважины — забой (рис. 2, .в). Способность глин к гидратации (присоединению воды), набуханию и диспергированию (дезинтеграции) определяется их минералогическим составом. Чем легче диспергируется и сильнее гидратируется глина, тем больший объем глинистого раствора с определенной вязкостью можно получить из одной и той же массы глины. Глины, которые легко поглощают воду, называются гидрофильными глинами, которые не поглощают воду – гидрофобными. Находясь в пресной воде, слои глины адсорбируют воду и разбухают до такой степени, когда силы, удерживающие их вместе, ослабевают так, что отдельные слои глины могут отделяться друг от друга. Расслоение частиц глины называется дисперсией. Такое увеличение числа частиц глины с увеличением суммарной площади их поверхности приводит к загустеванию суспензии. 40) Пневматический способ удаления продуктов разрушения Пневматический способ удаления продуктов разрушения заключается в том, что воздух с помощью компрессора нагнетается к забою скважины и, двигаясь с достаточно большой скоростью, выносит частицы разрушенной породы в шламовую трубу или на поверхность (рис. 5). Основные способы удаления продуктов разрушения:

Это одна из основных функций раствора, способствующая достижению максимальной скорости бурения за счет эффективной очистки забоя от выбуренной породы. Требование удалять шлам с забоя — обязательное, так как в противном случае невозможно обеспечить углубление ствола скважины. Наилучшие условия разрушения создаются при минимальной разнице гидростатического и порового давлений в разбуриваемых породах. Механическая скорость бурения повышается при обработке раствора реагентами, понижающими, поверхностное натяжение (ПАВ-ами). Существенное влияние оказывает величина мгновенной фильтрации рас- твора, чем она больше, тем выше механическая скорость. Для улучшения очистки забоя на практике увеличивают вязкость бурового раствора или его подачу к забою через насадки долота. Обязательное требование к процессу промывки скважин – выполнение функции транспортирования шлама на дневную поверхность. Качество очистки скважины от шлама (скорость и степень) зависит от скорости восходящего потока, которая определяется производительностью насосов. Для удовлетворительной очистки скважины от шлама должно быть выбрано оптимальное соотношение между подачей буровых насосов, плотностью и показателями реологических свойств раствора.

43) Назовите виды породообразующих связей в горных породах, определяющие их сопротивляемость деформированию и разрушению. Разрушение горных пород — нарушение сплошности природных структур горных пород (минеральных агрегатов, массивов горных пород) под действием естественных и искусственных сил. Известно, что горные породы состоят из одного или нескольких минералов, а их зерна или кристаллы обладают анизотропными свойствами, и в целом агрегаты, состоящие из многих зерен, разбросанных хаотично, представляются более или менее изотропными. Когезия (лат. cohaesus – связанный, сцепленный) – межмолекулярное или межатомное притяжение между однородными частицами твердого тела или жидкости, приводящее к объединению этих частиц в единое тело. Разрыв адгезионных и когезионных связей определяет прочность горной породы. 44) Функция бурового раствора, удержание частиц выбуренной породы во взвешенном состоянии и предотвращение газо-нефте-водопроявлений. Важное технологическое качество бурового раствора — удержание находящихся в нем частиц во взвешенном состоянии, особенно при технологических остановках процесса. При улучшении реологических характеристик бурового раствора его удерживающая способность повышается. Гидромеханический способ удаления продуктов разрушения применяется при вращательном и ударно-канатном способах бурения В этом случае реализуется призабойная (местная) циркуляция жидкости за счет движения — расхаживания снаряда (рис. 6) Пневмомеханический способ осуществляется при использовании шнекового транспортера и сжатого воздуха, нагнетаемого к забою скважины по трубам шнековой колонны, что способствует удалению продуктов разрушения. Это одна из основных функций раствора, способствующая достижению максимальной скорости бурения за счет эффективной очистки забоя от выбуренной породы. Требование удалять шлам с забоя — обязательное, так как в противном случае невозможно обеспечить углубление ствола скважины. Наилучшие условия разрушения создаются при минимальной разнице гидростатического и порового давлений в разбуриваемых породах. Механическая скорость бурения повышается при обработке раствора реагентами, понижающими, поверхностное натяжение (ПАВ-ами). Существенное влияние оказывает величина мгновенной фильтрации рас- твора, чем она больше, тем выше механическая скорость. Для улучшения очистки забоя на практике увеличивают вязкость бурового раствора или его подачу к забою через насадки долота. Обязательное требование к процессу промывки скважин – выполнение функции транспортирования шлама на дневную поверхность. Качество очистки скважины от шлама (скорость и степень) зависит от скорости восходящего потока, которая определяется производительностью насосов. Для удовлетворительной очистки скважины от шлама должно быть выбрано оптимальное соотношение между подачей буровых насосов, плотностью и показателями реологических свойств раствора. Осыпи и обвалы неустойчивых глин являются основными видами осложнений, возникающих при бурении. Многие скважины не были добурены до проектных глубин из-за этих осложнений. Одним из основных факторов, обеспечивающих устойчивость стенок скважины, является плотность. С ее увеличением интенсивность осыпей и обвалов ствола, как правило, уменьшается, однако при этом становится все более опасным другой вид осложнений — поглощения бурового раствора. На практике для повышения устойчивости стенок скважины регулируют одновременно:

48)Функция бурового раствора, перенос энергии от насосов к забойным механизмам и предохранение бурового инструмента и оборудования то коррозии и абразивного износа. Установлено, что коррозия является главной причиной повреждения бурильных колонн. К сожалению, в отечественной практике при бурении практически не уделяется внимание коррозии. В мировой практике за коррозией бурильных труб следят при помощи стальных колец, установленных в специальных проточках в муфте бурильного замка. Через определенное время воздействия бурового раствора определяют снижение массы этих колец. Гидравлическим погружным двигателем называют машину, которая преобразует энергию потока жидкости в механическую энергию вращательного движения. Для работы объемного гидравлического двигателя (винтовой забойный двигатель — ВЗД) также необходима промывочная жидкость. Статор и ротор ВЗД относительно друг друга расположены эксцентрично. За счет правильно подобранной киниматической пары происходит непрерывное касание зубьев статора по зубьям ротора по всей длине двигателя. При движении промывочной жидкости создаются области высокого и низкого давления и ротор начинает вращаться, а вал проворачивается. По углу заложения скважины можно разделить:

По характеру кривизны скважины разделяются:

пространственно искривленные 50) Функциональные свойства буровых растворов: плотность и условная вязкость. Плотность – это отношение массы бурового раствора к его объему. Различают кажущуюся и истинную плотности. Первая характеризует раствор, выходящий из скважины и содержащий газообразную фазу, а вторая – раствор без газовой фазы. Для измерения плотности буровых растворов используют ареометр АБР-1 или рычажные весы-плотномер ВРП-1. Показатель условной вязкости характеризует общую тенденцию изменения реологических показателей бурового раствора, но не дает достаточной информации для определения реологических характеристик течения жидкости. Условная вязкость используется в промысловых условиях только как индикатор относительных изменений текучести раствора относительно воды. Условная вязкость не используется как параметр сравнения различных буровых растворов.

52) Функциональные свойства буровых растворов, формирование на стенках скважины малопроницаемой фильтрационной корки и предохранение бурового инструмента и оборудования от коррозии и абразивного износа. Формирование на стенках скважины малопроницаемой фильтрационной корки Буровой раствор должен образовывать на стенке скважины, сложенной проницаемыми горными породами, тонкую глинистую корку с низкой проницаемостью с целью укрепления стенок скважины и предупреждения поглощения бурового раствора. Фильтрационная корка из твердой фазы раствора образуется на стенках скважины под влиянием разницы гидростатического давления столба раствора и пластового давления. Предохранение бурового инструмента и оборудования от коррозии и абразивного износа Установлено, что коррозия является главной причиной повреждения бурильных колонн. К сожалению, в отечественной практике при бурении практически не уделяется внимание коррозии. В мировой практике за коррозией бурильных труб следят при помощи стальных колец, установленных в специальных проточках в муфте бурильного замка. Через определенное время воздействия бурового раствора определяют снижение массы этих колец.

Расположение оборудования на буровой должно обеспечивать:

Изучение метода определения содержания песка в промывочной жидкости Повышение в промывочной жидкости песка отрицательно сказывается на износе бурильного инструмента и бурового оборудования. Количество осадка определяют в растворе, выходящем из скважины в начале желобной системы и из приемного мерника, т. е. в растворе, поступающем в скважину. Разница процентного содержания песка в этих пробах характеризует эффективность очистной системы. Поэтому в процессе бурения обязателен контроль за держанием в растворе песка, и при его повышении необходимо принимать меры для улучшения очистки раствора. Определение содержания песка и грубодисперсных фракций основано на явлении седиментации их в разбавленном глинистом растворе. Формирование на стенках скважины малопроницаемой фильтрационной корки Буровой раствор должен образовывать на стенке скважины, сложенной проницаемыми горными породами, тонкую глинистую корку с низкой проницаемостью с целью укрепления стенок скважины и предупреждения поглощения бурового раствора. Фильтрационная корка из твердой фазы раствора образуется на стенках скважины под влиянием разницы гидростатического давления столба раствора и пластового давления.

Вращательным (производится под воздействием осевого усилия на инструмент – коронку или долото, что обеспечивает внедрение резцов бурового инструмента в породу, и крутящего момента, под действием которого, преодолевая сопротивление породы, осуществляется резание или скалывание породы и отделение, таким образом, разрушенной породы от массива.) Вращательно-ударным (целесообразно использовать в твердых горных породах, и при этом способе бурения применяют техническую воду или воду с добавками ПАВ)

Основное требование к буровым промывочным жидкостям обозначено «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03): «Тип и свойства бурового раствора в комплексе с технологическими мероприятиями и техническими средствами должны обеспечивать безаварийные условия бурения с высокими технико-экономическими показателями, а также качественное вскрытие продуктивных горизонтов». Концепция выбора и обоснование типа бурового раствора — определение геолого-технических условий бурения скважин; — формулирование требований к буровым растворам; — анализ имеющегося опыта бурения; — изучение конъюнктуры рынка; — аналитический подбор оптимальной рецептуры; — оценка экологической безопасности; — разработка нормативной документации (регламент, инструкции).

Наиболее простая технологическая схема включает емкость для перемешивания компонентов бурового раствора, оснащенную механическими и гидравлическими перемешивателями, гидроэжекторный смеситель, оснащенный загрузочной воронкой, насос и трубопроводы. В емкость заливается расчетное количество дисперсионной среды и насосом перекачивается через нагнетательную линию через гидроэжекторный смеситель по замкнутому циклу. Компоненты будущего бурового раствора подаются как правило в мешках с помощью кранов или манипуляторов, возможна подача россыпью посредством транспортеров. В загрузочную воронку компонент загружается вручную, откуда с помощью гидровакуума подается в камеру гидроэжекторного смесителя, где и происходит его смешивание с дисперсионной средой. Суспензия сливается в емкость, где она тщательно перемешивается механическими или гидравлическими перемешивателями. Скорость подачи материала в камеру эжекторного смесителя регулируются шиберной заслонкой, а значение вакуума в камере — сменными твердосплавными насадками. Если раствор необходим впрок, его готовят порционно, а порции откачивают в другие емкости циркуляционной системы либо в специальные запасные емкости.

Источник |